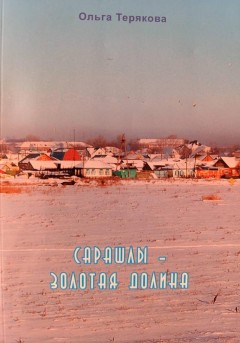

Сарашлы – золотая долина

Сарашлы – золотая долина

От автора.

Светлой памяти моей бабушки Евдокии

Ивановны Касимовой (Яркеевой)

посвящается.

Часть первая. Карта.

1.ФЕРШАМПЕНУАЗ. ФЕВРАЛЬ 200.. г.

Олег открыл глаза. Дико раскалывалась голова. Он попытался приподняться, острая боль пронзила затылок.

«Да, крепко меня задели…», – он присел на корточки, поднялся с земли и побрёл к дому. В голове пронеслись сцены произошедшего.

– Ну что, пацан. Отдашь документы или придется тебя замочить, – угрожая холодным стволом пистолета, прижатого к щеке, орал какой-то незнакомый, бритый под ёжик парень. Другие двое методично били Олега.

– Какие документы, я ничего не знаю,– пытался увернуться он от ударов.

– Решил все бабкино наследство себе прикарманить? Не получится, делиться надо! – продолжал орать бритый. – Даём тебе неделю сроку, а потом пеняй на себя! И он с размаху ударил Олега кулаком в лицо. Ударившись о мёрзлую землю, парень потерял сознание.

Когда пришел домой, все уже легли спать, он тихо умылся, глядя в зеркало на опухшее, перекошенное и посиневшее лицо, прошёл в свою комнату и лёг спать. Голова продолжала тихо ныть, озноб охватил тело. Олег закутался в одеяло и размышлял. Может, его с кем-то перепутали? Какое еще «бабкино наследство»? Да, действительно, у него недавно умерла бабушка. Но она всю жизнь прожила рядом, в их семье. Нищей баба Дуся, конечно, не была, но и богатством никогда не блистала. Как-то он слышал обрывки разговоров, что семья бабушки была раскулачена, отец ушел с казаками в Китай, а семья скиталась по чужим углам. Семья была зажиточной, но о богатом наследстве никто никогда не упоминал.

Олег очень привязался к бабушке. В детстве он рос слабым ребёнком, часто простужался, не ходил в садик, оставался дома с ней. А уж баба Дуся ему ни в чём не отказывала, как могла баловала внука вкусными постряпушками.

И вот теперь бабушки нет. И, как оказалось, в могилу вместе с ней ушла какая-то тайна, если, конечно, можно верить этим подонкам, избившим его. Но что-то подсказывало Олегу, что приехали эти парни неспроста. Какая-то есть у них конкретная информация по этому поводу. Но что они знают? И, главное, что должен знать он? Ведь через неделю они придут вновь, и тогда уж точно спросят по полной программе… Решив, что на следующий день расспросит обо всем мать, он постепенно заснул.

Утром мать ахнула, увидев «разукрашенное» лицо Олега.

– Кто тебя так?– взмахнула она руками. Он решил, что всех подробностей вчерашнего происшествия пока раскрывать не стоит.

– Так, на дискотеке какие-то малолетки пристали, пришлось поучить уму-разуму.

– Да разве можно с ними связываться, – заворчала мать. – Они ведь прирежут и глазом не моргнут.

– Да ладно, не переживай, до свадьбы заживёт…

– Вот-вот. Давно пора остепениться, завести семью. Вон Герасим-то уже и к свадьбе готовится, а вы со Светкой всё думаете.

Прикинув, что мать успокоилась, Олег решил прозондировать почву, спросить про события тех лет. И он перевел разговор на бабушку.

– Да, она была из зажиточной семьи, – сказала мать.– Но всё это было заработано своим трудом. Пахали от зари до зари. У прадеда были свои сеялки, какая-то там ещё техника, которая по тем временам была очень современная. Всё потом красноармейцы реквизировали, когда он ушёл в Китай. А до этого держали несколько коров, лошадей, много овец.

– Значит, они должны были накопить что-то, – пытался направить Олег разговор в нужное русло.

– Если и накопили, так революция всё отобрала, – махнула рукой мать. – Кое-что, конечно, успели спрятать. Бабушка рассказывала, что перед тем, как отец собирался уходить, они прятали у соседей тёплые вещи, посуду, обувь, тогда ведь всё отбирали, оставляли в том, в чём одет. А ночью что-то ещё закопали в лесу, но что именно, я не помню.

Это было уже что-то. Можно потянуть за ниточку, подумал Олег.

– А почему ты мне ничего не рассказывала?

– Да разве обо всем упомнишь! И бабушка сама мне мало что рассказала. Так уж, если разговор про прадеда заходил. Да ты и сам все можешь узнать.

–Где? – удивился Олег.

– Ну у бабушки же были какие-то записи… Что-то вроде дневника, который она в молодости вела. Она их, правда, никому не показывала. Но сейчас, наверное, можно посмотреть. Вон там у неё в вещах, в старой сумке вроде бы лежат.

Олег кинулся в бабушкину спальню. В старом потрепанном ридикюльчике он кое-что обнаружил. Здесь лежала небольшая библия с пожелтевшими страницами, остатки лекарств, катушка ниток с воткнутой в нее иголкой, старенькие, потускневшие от времени сережки и какая-то тетрадка.

Олег, отложив сумку и весь скарб в сторону, принялся листать страницы. Записей было много. А в конце на обложке какой-то непонятный рисунок.

–Бабушка говорила, что она писала о своих родителях, дедушках, бабушках, в общем, о родных, – заглянув в комнату, сказала мать.

– А это что такое? – спросил Олег, показав рисунок. Они вместе склонились над выцветшими от времени чернильными силуэтами. На потемневшей бумаге едва просматривались какие-то маленькие домики, деревья, извилистые линии.

– А если это и есть карта, где прадед что-то зарыл? – предположил Олег.

– Не знаю, уж больно сказочно, как в кино. В жизни таких чудес не бывает. Да и бабушка рассказала бы давно.

– Может, боялась чего-нибудь? – возразил Олег.

– Эх, Олежка, бестолковый ты у меня! Чего ей бояться? За свою жизнь она столько пережила. И голод, арест мужа в тридцать седьмом, и войну. Она всё говорила – вот, мол, и наступили наконец времена хорошие, когда люди не голодают, не страдают, жить бы да жить, да уж умирать пора.

– Ну, не знаю, – Олег решил все же проверить свою версию. А вдруг это именно то, что нужно. Прежде всего надо изучить досконально всю тетрадку. Придя на работу, он вновь и вновь прокручивал события прошедших дней. Синяки, несмотря на прошедшие два дня выходных, еще «сверкали», но коллегам он тоже объяснил все дискотечными разборками, не вдаваясь в подробности. И лишь лучшему другу Герасиму, заглянувшему на минутку, намекнул, что есть серьёзный разговор.

Работы накопилось много, и Олег первую половину дня «не разгибал спину» над компьютером. Но мысли о бабушкиной тетрадке так и лезли в голову. Он попробовал сканировать карту, выведя изображение на экран компьютера. Поработал над чёткостью. Домики на экране, деревья, извилистые линии проступили чётче, но ничего нового, естественно, не добавилось. Сомнения не вызывало, что это довольно большая деревня. Значит, это всё-таки карта. Деревья – это, наверное, прилегающий к ней лес. Или сад? А может, это какое-нибудь отдельно стоящее в поле дерево? С топонимикой составитель карты явно не был знаком, потому что всё это смахивало скорее на детский рисунок, чем на настоящую карту. «А может это и не карта вовсе, – размышлял он. – Почему я себе вбил в голову, что это карта, и что она как-то связана с какими-то ценностями?» Но как ни уговаривал Олег себя отбросить эту идею, она оказалась настолько заманчивой, что полностью захватила его, не давая места другим мыслям.

Он все вглядывался в экран компьютера. Линии – что это? Дорога или река? Скорее всего, всё-таки река. Дорога вряд ли будет такой извилистой.

И самое важное, что его беспокоило, – является рисунок всего лишь плодом фантазии кого-то или здесь нарисована какая-то реально существовавшая где-то деревня. А если всё-таки этот населённый пункт существовал или существует до сих пор, то где? Неужели в нашем районе? По рисунку даже непонятно, вся ли это деревня или только часть. В общем, как ни крути, ответы на этот вопрос может дать только бабушка, а она на них уже никогда не ответит…

Эх, вздохнул Олег, почему она не показала ему эту тетрадку раньше? А может, она и сама ничего не знала об этом рисунке? В любом случае, рассудил он, какую-то ясность могут внести записи. Но они из-за размытости чернил были едва разборчивы. И все же хоть что-то можно с трудом прочитать. Поскольку начальник уже несколько раз, проходя мимо него, окидывал строгим, осуждающим взглядом, Олег отложил тетрадку и вновь принялся за работу. И лишь вечером, придя домой, взялся за чтение.

Почерк был аккуратный, прямой. Буковки одна к другой ложились в ровные строчки:

« Мой отец Васильев Михаил Иванович родился в деревне Сарашлы в 1879 году. Его родители Васильев Иван Елизарович и Фёкла Евграфьевна были небогатой казачьей семьей. Хозяйство держали по тем меркам небольшое – одну корову, лошадь, несколько овец…»

Чётким, грамотным языком бабушка описывала жизнь своего отца. Увлекшись чтением, Олег словно погрузился в другую эпоху.

2. САРАШЛЫ. ИЮНЬ 1896 года.

… Полураздетые девушки, в длинных холщовых рубахах весело плескались в воде. Не боясь постороннего взгляда, на своем, девичьем пляже они с шумом плавали, разгребая руками прохладные воды. Июньская жара согнала к вечеру на этот пляж после тяжёлой дневной работы почти всех девушек станицы. Звонкий девичий смех и плеск воды скрыл шорох в прибрежных кустах, где затаился Мишка Васильев. Он хоть и знал, что ему попадет от станичников за то, что подглядывал за купающимися девчатами, да уж больно запретный плод сладок. Густые ветки закрывали обзор. Стараясь подойти поближе, он чуть развернул кусты и … кубарем покатился в реку.

Визжа, девушки кинулись в разные стороны. Одни присели в воде, прикрывшись руками, другие выбежали на берег, схватив одежду. Мокрый, с прилипшей к телу одеждой, Мишка встал из воды. Густые кудрявые волосы перепутались, лицо и руки измазались в прибрежном иле, и он представлял из себя довольно жалкое зрелище.

– Мишка! Акылдан яздынмы ?лл?! (Совсем с ума сошел – прим. авт.) Тебе уж служить пора, а ты всё за девками подглядываешь!

– Шыр тиле! (дурачок – прим. авт).

Вечером к Васильевым пришел станичный атаман.

– Исенмесез,– поздоровался он, входя в невысокую избу. Отец, занимавшийся упряжью, отложил работу и встал со скамьи.

Мишка, забравшийся на сундэре (полати – прим. авт.), сразу догадался, что дело касается его проказ. Но улизнуть не успел. По строгим взглядам, которые метал в его сторону отец, было видно, что Мишке не сдобровать… Когда атаман ушёл, отец тихим, размеренным шагом подошёл к полатям.

– Слезай, па-ра-зит!

По этому странному русскому слову, которое отец произносил лишь в минуты наивысшего гнева, Мишка понял, что дела его совсем плохи. «Паразит» в устах отца было самым страшным ругательством. Лучше бы он выпорол его теми вожжами, что держал сейчас в руках. Но отец, презрительно посмотрел на него и, повернувшись, вышел из избы.

Прошла неделя. Мишкино баловство начало забываться. Но он всё же старался меньше попадаться людям на глаза, так как избежать насмешек было невозможно. Как-то вечером отец, загоняя скотину в сарай, сказал ему:

– На следующей неделе будет Сабантуй, тебе надо самому проехать на гнедом.

Гнедой жеребец был гордостью Васильевых. Его отец прикупил за большие деньги на требиятской ярмарке в прошлом году маленьким жеребёнком. За год конь, которого они с отцом любовно назвали Жильтын, «Огонек», превратился в стремительного и красивого скакуна. Норовистый характер его не поддавался перевоспитанию. Он едва слушался отца, а Мишку и вовсе ни за что не хотел признавать за хозяина. Стоило Мишке подойти к стойлу, Жильтын начинал недовольно фырчать и мотать головой.

Объезжали его долго. Никак не приучался огонек к седлу. Много раз сбрасывал отца, а уж сколько Мишка набил синяков – и не сосчитать. Но всё-таки приручили норовистого жеребца. И все же он позволял иногда выкидывать фортели. Стоило только запрячь его, он начинал нетерпеливо перетаптываться, а как только нога коснулась стремени, нужно было быстрее взлетать в седло, потому что Жильтын сразу срывался в галоп и скакал так, пока не устанет, лишь потом переходил на рысь. Отец пробовал, чтобы укоротить нрав, запрягать его в возок с сеном. Но жеребчик по-прежнему сразу срывался в галоп.

– Ладно, не будем портить коня, – решил отец, – раз он скаковой, пусть и будет такой резвый.

И вот с начала весны жеребчика готовили к предстоящему Сабантую. На этом празднике самым любимым зрелищем были скачки. Готовились к ним всем селом. Мужчины и парни готовили своих лошадей. Девушки ткали и вышивали рубашки, полотенца. Но особенно ценным призом считалось вышитое национальным узором полотенце. Джигит, завоевавший его на скачках, был уважаем в народе.

Васильевы хотели посадить на Жильтына младшего братишку – Василия, лёгкого и вёрткого. Но после Мишкиного баловства отец решил, чтобы проказник сам восстанавливал авторитет среди односельчан. Мишка с радостью согласился.

Через несколько дней на игрища собрались люди со всех поселков округи. Много зрителей собрала национальная борьба – куреш. Здесь и парни, и взрослые мужчины соревновались в ловкости и силе. Мишка попробовал свои силы, но вылетел после нескольких схваток. Нашлись казаки половчее его.

С азартом смотрели на борющихся собравшиеся вокруг зрители, поддерживая их дружными криками. Каждый «болел» за родственника или односельчанина.

– Давай, Микай! Держись!

– Вали его! Так! Так!

– Ну, что ты тянешь?!

Борцы, победившие в предыдущих схватках, вышли на поединок между собой. И вот, крепко ухватив друг друга за повязанные на поясе полотенца, перетаптывались с ноги на ногу, пытаясь выгадать момент, чтобы повалить противника. Но пока никому не удавалось это сделать. Силы были почти равными. Наконец один из них изловчился и, чуть приподняв противника, повалил его на землю под восторженные крики одобрения. Победителю по сложившейся традиции достался баран.

Постепенно людской поток переместился к месту скачек. Мишка придерживал жеребца, который нервно покусывал удила, глядя на шумную толпу.

– Мы им покажем, правда, Жильтын? Уж ты меня не подведи, – Мишка заботливо погладил коня.

Они с отцом решили, чтобы жеребчик участвовал лишь в одном забеге – верховой езде. И вот участники собрались, выстроившись в шеренгу. Мишка едва сдерживал ретивого коня, который так и рвался вперед. Атаман, проводивший скачки, дал отмашку, и лошади ринулись вскачь. Жильтын, вытянув шею, понёсся вперед. Мишка чуть сдерживал его, боясь, что у жеребца не хватит сил на весь путь. Но тот и не думал его слушаться, лишь нёсся как ветер, обгоняя лошадей, оказавшихся впереди. Ровным и лёгким был его шаг. Конь словно летел по воздуху, стремительно продвигаясь вперед. Вот уже почти все остались позади. Но жеребец не сбавлял шаг. Впереди шли двое наездников. Какой-то мальчишка на сером двухлетке и Афанасий, знакомый парень из соседней деревни на норовистом коне, который победил на скачках в прошлом году. Сейчас было видно, что Афанасий снова надеется на победу. Он чуть повернул голову, оглядев отстающих. Оценил, что Мишка его догоняет, и пришпорил коня. Жильтын в шпорах и не нуждался, он продолжал мчаться во весь опор. Вот он начал приближаться к лошади Афанасия, и тот, выхватив нагайку, резко хлестнул чужого жеребца по морде. Но молодой жеребец, лишь чуть шарахнувшись в сторону, продолжал скакать вровень с соперником. Он шаг за шагом, постепенно обходил бывшего победителя и вот к самому концу гонки обогнал его почти на корпус.

Когда седоки слезли с разгоряченных, взмыленных коней, Афанасий подошел к Мишке.

– Ты уж не держи на меня зла, – сказал он. – Это я сгоряча.

– Да ладно, с кем не бывает, – кивнул Мишка, хотя ему очень хотелось врезать Афанасию за то, что так обидел его любимого коня.

Расшитое цветным узором полотенце стало достойным подарком победителю. Но больше всего Мишка радовался, что теперь никто над ним уже не будет смеяться.

3. ФЕРШАМПЕНУАЗ. ФЕВРАЛЬ 200… года.

Услышав, что в дом кто-то вошёл, Олег оторвался от чтения. Бабушкина тетрадь здорово заинтересовала его. Он плохо знал своих предков, только бабушек и дедушек, да и то по отрывочным рассказам. А теперь перед ним открывалась история нескольких поколений.

В спальню вошел Герасим.

– Привет, раненый боец! Ну, что там у тебя произошло?

Олег подробно рассказал о нападении на него, о требованиях бандитов, а потом о бабушкиной тетрадке.

Герасим удивлялся всё больше и больше.

– Ни фига себе! Ну, и влип ты! А может, они тебя с кем-нибудь перепутали?

– Да я тоже сначала так подумал. Но ведь они сначала спросили фамилию, а потом уж бить начали. И потом ведь они говорили про бабушку, не думаю, что у многих в последнее время умерли бабушки.

– Но откуда они узнали про это наследство? – возразил Герасим.– И вообще, что за наследство? Колись!

– Да какое там наследство, – отмахнулся Олег. -Ты же сам понимаешь, что всё это ерунда. Единственное, за что можно уцепиться, – это вот, – Олег протянул другу тетрадку.

– И что здесь? – не понял Герасим.

– Понимаешь, здесь бабушка описывает своих предков. Я пока до конца не прочитал, но есть тут кое-что о прадеде, который во время гражданской войны ушёл со своим полком в Китай.

– И что?

Ну, баба Дуся, когда я был ещё маленький, матери рассказывала, что они перед этим что-то прятали в лесу. Но что именно, мать не помнит.

– Ну и дела! Да ты вдруг и вправду богатый наследник!

– И ты туда же! Они, скорее всего, просто оружие какое припрятали или, к примеру, иконы, документы какие-нибудь полковые.

– Но ведь в любом случае это сейчас может быть большой исторической ценностью! – хлопнул Герасим его по плечу.

– Эй! Больно же! – оттолкнул его Олег. – Да что рассуждать-то зря, всё равно ничего не известно, и спросить не у кого.

– Почему не у кого. Можно поспрашивать старожилов – бабушек, дедушек, кто примерно в те времена жил, может, их дети что-то знают. Можно и в музей пойти, порыться. Там наверняка какие-нибудь сведения есть.

– Как ты себе это представляешь?! – воскликнул Олег.– Что, мы будем ходить по домам и спрашивать, кто знает о закопанном в лесу кладе? Ты представляешь, какой переполох поднимется? Все окрестные леса перекопают! Тем более неизвестно, даже примерно, где и, главное, что искать.

– Кто ищет, тот всегда найдёт. Ну, кончай эту канитель, потом поговорим. А то уже опоздали. Друзья сегодня собирались идти на день рождения к подружке Герасима – Эльвире.

Эльвира была бойкой рыжеволосой девчонкой, худосочной и взбаламошной. И Олег не понимал, чем она понравилась Герасиму. Всегда принимала за него решения, указывая когда, что и зачем нужно делать. И было ясно как день, что и день свадьбы непременно назначит Эльвира. Поэтому Олегу не очень-то хотелось идти на этот день рождения, но выбора не было, не хотелось подводить друга. Кроме того, Эльвира была двоюродной сестрой Светланы. Так что идти приходилось в любом случае.

Кстати, Светлана была полной противоположностью Эльвире, тихая и спокойная. Олег даже иногда сердился на неё за бесхарактерность и нерешительность. Светлана совершенно не умела постоять за себя. На работе на неё взваливали всё что можно, заваливая всевозможными поручениями. Знакомые и подруги, пользуясь безотказным характером, постоянно её о чём-то просили. Светлана всем давала деньги в долг, не решаясь потом просить их возвращения. А когда Олег ненароком какой-нибудь неудачной шуткой её обижал, карие Светкины глаза вдруг краснели, на них накатывались слезинки. И вот уже шмыгает носом…

Друзья быстро собрались и вышли на улицу. Подарок они, сложившись, приобрели заранее, купив Эльвире модную косметику, которую та просто обожала. Её комната была буквально завалена различными кремами, лосьонами, лаками, шампунями и прочими косметическими средствами. Через несколько минут парни зашагали по темным вечерним улицам Фершампенуаза. Редкие фонари освещали тихо падавший снег, что крупными хлопьями кружился, ложась на подмёрзшую грязь. Снегу в этом году было мало, он едва покрывал землю. Машины, разъезжая по улицам, успевали за день растоптать его, обнажая асфальт. Зато морозы иногда доходили до сорока градусов. Вот и сегодня друзья кутались в воротники, защищая щёки и носы от пронизывающего холода.

4. САРАШЛЫ. АВГУСТ 1896 года.

Горка распиленных пеньков никак не хотела уменьшаться. У Мишки уже промокла рубаха, и он сбросил её, загорая на последнем летнем солнышке. Братишка Васька – Бишке, как звали его по-нагайбакски в деревне, ловко собирал падающие поленья и складывал во дворе под навесом.

– Не лезь под топор, энэкеш, (младший братишка – прим. авт.) – ругался Мишка, боясь зацепить пацана.

Пеньки один за другим с треском разламывались под ударами топора. Проходившие мимо девчата переглянулись.

– Кодай бойерсын! (Бог в помощь – прим. авт.) – девушки переглядывались между собой, явно что-то замышляя. – Что, наказали?

– Вот ещё. Что я, маленький, что ли.

Мишка размахнулся и вонзил топор в сучковатое толстое полено. Ударил обухом о пенек. Полено не раскололось, топор лишь вошёл чуть глубже.

– Эх, Мишка! Только за девками и умеешь подглядывать, а дрова-то рубить не научился.

Мишка злобно глянул на них из-под мокрого чуба, но промолчал. Девчатам палец в рот не клади. Начнешь перепалку – всё равно проиграешь. Он поставил полено на пенек и, придерживая рукой, чтоб не упало, вновь взмахнул топором. Вдруг горячая волна охватила кисть руки. Мишка с удивлением смотрел, как хлещет алая кровь, а палец, почти перерубленный, едва держится.

Девчата, все еще стоявшие неподалеку завизжали.

– Уй! Кодай! Бармак! ( О, Господи! Палец!) Мишка палец отрубил! Ой! Кодай! Что делать-то?

Девчушки собрались около Мишки, а он, зажав руку, обмотал ее лежавшей на дровах рубахой. Михаил с удивлением увидел, какими испуганными были глаза у соседской Насти. Она побледнела так, как будто поранилась сама, как будто это из её руки, а не из Мишкиной сейчас хлещет кровь.

– Что смотрите, подумаешь, поранился, до свадьбы заживет,– хмуро проворчал он и, стараясь не показывать, как ему больно, морщась от пронзительной боли, пошёл в дом.

Дома была лишь старая Мишкина прабабушка, которая уже доживала свой век, почти не слезая со своей кровати. Она обычно, покушав и попив чай у самовара, тихо дремала. Вот и сейчас Бещук- эбий мирно спала. Мишка не знал, что нужно делать. Он только понимал, что нужно хоть как-то остановить эту хлещущую кровь, которая уже насквозь пропитала рубаху.

В избу забежала мать, видно, кто-то ей уже рассказал о случившемся.

– Балам (сынок – прим. ред.)! Что стряслось?

– Да немного руку зацепил, когда дрова колол.

– Ну-ка, покажи. Девчата сказали, что ты палец отрубил.

–Эй, болтушки они, я же говорю – ничего серьёзного.

Миша откопал в сундуке старую тряпку и попытался потуже перетянуть палец. Мать, как могла, помогала ему. Она уговорила его пойти к местной знахарке – бабушке Авдотье, которая испокон веку лечила всех – от стариков до младенцев.

Старая Авдотья, увидев рану, покачала головой, промыла её, сполоснула настоями каких-то трав, пошептала по-нагайбакски какой-то заговор и аккуратно перевязала.

– Заживет, ничего страшного. Будет сильно болеть ночью, так ты дай ему вот это, – протянула она матери тряпичный кулёк.

– Что это? – спросили они хором.

– Чтоб не болело, – кратко и строго ответила Авдотья, давая понять , что лечение завершено.

Выйдя на улицу из темной низенькой Авдотьиной избушки, Мишка зажмурился от яркого солнечного света. Придя домой, мать развернула данную знахаркой тряпицу. В ней лежали коричневато-серые комочки, напоминавшие засушенные грибы. Мишка, наклонившись над тряпицей, понюхал.

– Поганки, что ли, она нам дала? Еще отравлюсь…

К вечеру мать заварила, как советовала знахарка, отвар. Поскольку рука нестерпимо ныла, Мишка всё-таки согласился его выпить. Через некоторое время он провалился в тяжёлый сон.

… Он шел по мрачному и тёмному лесу, пробираясь через какие-то густые, корявые заросли. Через низко висящие тучи едва пробивалась слабым светом мутная луна. Мишка старался выбраться из этих зарослей, но они все цеплялись и цеплялись за одежду, больно царапая тело и лицо. Наконец он вышел на небольшую полянку. От усталости свалился в мягкую, мокрую от ночной росы траву.

– Встань, юноша, – раздался тихий, но властный голос.

Мишка поднял глаза. Перед ним стояла небольшого роста красивая женщина в лёгких восточных шароварах и блузке. Длинные черные волосы её тихо шевелились от ночного ветерка. Раскрыв рот от удивления, Мишка стоял перед ней и не мог вымолвить ни слова. Какая-то непреодолимая сила сковала его.

– Испугался, что ли? – улыбнулась красавица. – Хотя меня многие боятся. Ведь я могу дать человеку богатство, могущество и власть. А могу навсегда сделать его несчастным скитальцем.

Мишка начал догадываться, кто перед ним стоит. Ещё в детстве слышал он рассказы прабабушки о прекрасной царице Сеюмбике, которая бережёт, пронося через века, тайны нагайбакского народа, доверяя хранение ценных реликвий наиболее избранным.

Из уст в уста передавалась среди нагайбаков легенда о том, как в 1533 году дочь ногайского мурзы Юсуфа Сеюмбике была отдана замуж за казанского хана Шигали. Она тоже была из богатого и известного рода, насчитывающего много поколений. Шестьсот холостых джигитов из знатных семей сопровождали будущую царицу по дороге в Казань.

5. КАЗАНЬ. Сентябрь 1533 года.

Несколько десятков больших, обшитых бараньей кожей, шатров расположились посреди холмистой степи, образуя огромный круг. Посреди этого круга горел костёр. В огромном казане варилось мясо. Около него суетилась прислуга, готовя ужин.

Сеюмбике, полулежа на мягких подушках, лениво жевала фрукты. Она молча смотрела, как служанки готовят всё для вечернего купания. Устав от многомесячного перехода, Сеюмбике уже не верила, что когда-нибудь они все же доедут до Казани. Выехала из родного дома она со своей многочисленной свитой ранней весной. И вот уже весенние пейзажи постепенно сменились летними. А теперь и листва на деревьях начинала желтеть. Но всё же переход близился к завершению. Сейчас они в безопасности, так как ехали по территории ханства. А в степях и лесах долгого пути не раз приходилось сталкиваться с лихими людьми.

Служанки подали ужин. Сочный ароматный бишбармак был разложен на дорогом серебряном блюде. Попросив разрешения, в шатер вошёл Улугбек, начальник её стражи.

– Скоро, через три перехода будет Казань, госпожа, – произнёс он, почтительно склонив голову, – думаю, нас уже завтра должны встретить люди Великого Хана.

Сеюмбике молча кивнула. Улугбек тут же вышел. Хоть она и устала от долгой дороги, но как хотелось, чтобы путь продолжался бесконечно, чтобы никогда они не приехали в Казань. Да, она станет царицей, так как будет женой Великого Хана Шигали. Но будет ли принадлежать ему её сердце?

Сеюмбике отодвинула поднос. Есть расхотелось. Три дня перехода. Это так мало. Её размышления прервала Гузель, любимая из служанок.

– Всё готово, госпожа, – не поднимая глаз, сказала она.

Сеюмбике поднялась с подушек. Ежедневное вечернее купание она очень любила. Слуги уже согрели воду и приготовили ароматические масла. Войдя в специальный «банный» шатёр, она подошла к огромному чану, наполненному теплой водой, благоухающей ароматными запахами. Гузель помогла снять одежду. Сеюмбике погрузилась в тёплую, успокаивающую воду. Служанка бережно мыла её. Эту процедуру Суюмбика не доверяла никому, только Гузель. Остальные служанки были или старыми, или совсем бестолковыми. А Гузель, умевшая и поддержать разговор, и помолчать, когда нужно, заменяла ей во время долго перехода подружку. Вот и сейчас, чувствуя, что хозяйка о чём-то размышляет, Гузель молча мыла её, осторожно подливая время от времени тёплую воду, так как хозяйка мылась уже долго.

Вздохнув, Сеюмбике поднялась и вышла из воды. Дала себя обтереть и укутать в тёплое одеяло. Пройдя в свой шатёр, она легла на уже приготовленное слугами ко сну ложе.

«Придет ли он сегодня?» – размышляла принцесса, нервно теребя пальцами одеяло. Гузель, которая всегда, в том числе и во время сна, должна была непрерывно находиться при своей госпоже, по молчаливому сговору хозяйки вышла. Она понимала её с полуслова, с полувзгляда и, даже зная, что ей за нарушение ханского приказа грозит смерть, шла на поводу своей любимой хозяйки.

Раздался тихий шорох. В шатер вошел высокий, статный мужчина.

– Любимая! – обнял он вскочившую с постели Сеюмбике за плечи.

– Скоро все закончится. Мы уже подъезжаем к Казани, – вздохнула она.

– Я знаю, вчера начались уже необъятные земли Великого Хана. Если раньше ещё что-то можно было сделать, то завтра будет поздно. Завтра нас встретят люди Шигали-хана. Решайся!

– Нет, Тахир, я должна принадлежать Шигали, и я буду ему принадлежать. И другого не дано.

– Но я умру без тебя, любимая! Как я буду жить там, в Казани? Находиться рядом с тобой, дышать одним воздухом, не смея даже посмотреть в твою сторону. Ты будешь царицей, ты будешь править миром, но принесёт ли тебе это счастье?

Оба понимали, что едва хоть какой-то намёк просочится до Великого Хана об их тайных встречах, им обоим грозит мучительная и позорная смерть. Но Сеюмбике любила Тахира давно, можно сказать с самого детства. Он был сыном большого друга отца, сотника Ишмурзы, а вскоре, показав свою удаль на Сабантуе, и сам стал сотником. И хотя во время гостевых визитов девочки и мальчики находились в разных комнатах, им приходилось иногда сталкиваться. Она видела, как краснели щеки Тахира при виде озорной девчонки. А потом он вместе с другими знатными джигитами вошёл в число её стражи, возглавив лучшую сотню. И, видно, со временем эта наивная детская любовь переросла в большое глубокое чувство. Сеюмбике и Тахир решили пожениться, и он уже собрался попросить своего отца поговорить с мурзой Юсуфом о сватовстве, как судьба сыграла злую шутку. Для укрепления власти над ногайскими племенами хан Шигали решил взять в жены дочь ногайского мурзы – беклярибека Юсуфа, бека над всеми племенными беками.

– Сбежим! Доберемся до Амударьи, а там спустимся в Хиву.

– Кому мы там нужны? Нас выдадут обратно или просто продадут в рабство. Нет, всё решено. Назад пути нет. Но у нас с тобой есть ещё одна ночь…

Тахир взял её мягкие маленькие ладошки, приложил к своим обветренным щекам.

– Я буду любить тебя всю свою жизнь. Ты – солнце на моем небосклоне, и без тебя наступит ночь.

– Я тоже люблю тебя, Тахир, и ты это знаешь,– улыбнулась Сеюмбике.

– Как же ты будешь теперь делить ложе с твоим мужем? Я знаю, ты просто забудешь обо мне, ведь ты станешь царицей. Какое тебе будет дело до презренного раба!

– Неправда, – прижалась Сеюмбике к груди любимого,– Я не смогу забыть тебя никогда. Но я должна буду любить мужа и родить ему наследников.

– О! Я убью этого хана! – воскликнул Тахир.

– Тихо! – приложила к его губам палец Сеюмбике, – Если нас услышат и что-то заподозрят слуги, то нам обоим несдобровать. На Гузель я могу положиться, а остальные готовы глотку друг другу перегрызть ради мелкой выгоды.

Тахир нежно поцеловал её. Последняя ночь. Да, теперь они никогда не смогут дарить друг другу любовь.

6. САРАШЛЫ. Август 1896 года.

Прекрасная Сеюмбике словно парила в воздухе, едва касаясь ногами травы. Она была так близко, что Михаилу казалось, что он ощущает лёгкое дуновение ветра от развеваемых одежд.

– Не случайно ты оказался в этом лесу, Михаил, – обратился к нему царица.– На тебя пал мой выбор. Ты будешь следующим хранителем сокровищ народа нагайбакского. Но не в золоте и драгоценностях заключается тайна. Главное – это то, что даёт власть, могущество и здоровье. Это скипетр желаний. Вот что нужно хранить как зеницу ока… Если он попадёт в руки корыстного человека, тогда не миновать беды. Но в трудную для твоего народа минуту ты можешь воспользоваться им, чтобы сохранить этот народ, уберечь его от гибели. А теперь – будь избранным! – она взмахнула руками. Мишку охватила судорога, он, корчась, повалился на землю, глотая воздух.

– Встань! И иди за мной! – властно скомандовала Суеюмбике.

Михаил тяжело поднялся. Он ощущал себя так, словно его целый день били десять мужиков. Сеюмбике, едва касаясь верхушек травы, тихо плыла впереди. Лишь капельки ночной росы, слетевшие с травинок, говорили о том, что тут кто-то слегка задел их. Михаил, пошатываясь, шёл следом. Они уже довольно далеко углубились в лес, когда обворожительная и таинственная красавица остановилась около старой кривой сосны. Нажав на одну из выемок на стоявшем рядом огромном валуне, она, улыбнувшись, посмотрела на него.

– Не бойся. Вернешься домой целым и невредимым.

– А я и не боюсь, – пожал плечами Михаил.

В это время что-то заскрипело. Целый пласт земли в несколько метров диаметром стал медленно поворачиваться и отползать в сторону. Михаил удивленно глядел туда. Никогда он ещё не видел ничего подобного. «Земля разверзается под ногами! Она, что, ведьма?»

Сеюмбике, словно прочитав его мысли, рассмеялась. Перед ними открылся вход в тоннель, уходивший под землю.

– Пойдем! – поманила она рукой. Михаил, хоть и опасался, что останется под землей навсегда, всё же не посмел перечить и молча подчинился. Сеюмбике скрылась в темноте тоннеля, но тут же вернулась, держа что-то в руках.

– Вот, возьми факел и зажги его.

Михаил, достав из кармана огниво, поджёг факел. Освещая путь, он двинулся вслед за царицей, которая двигалась в темноте уверенно, словно хорошо знала дорогу. Тоннель петлял, от него вправо и влево уходили какие-то мелкие ответвления.

«Да, если тут заблудишься, то никогда не выйдешь на поверхность», – подумал Михаил. Словно в подтверждение его слов за поворотом тоннеля лежали несколько высохших скелетов.

Михаил осторожно, прижимаясь к холодной землистой стене, обошёл их, едва не наступив на полуистлевшие кости.

– Господи благослови, спаси и сохрани! – шёпотом произнёс он, перекрестившись.

Девушка, плавно идущая впереди, лишь обернувшись, игриво улыбнулась.

– Они хотели разграбить мои сокровища. Поэтому нашли здесь свою смерть.

– Зачем же тебе хранитель, если ты сама их охраняешь? – спросил Михаил, сам испугавшись собственной дерзости.

– Это сокровища принадлежат твоему народу. Поэтому кто-то из его представителей должен них знать.

– Что толку о них знать, если ты все равно никому не даешь ими воспользоваться.

– Для личной корысти – да. Я уничтожу всякого, кто посягнёт на них. Но если дело коснётся спасения народности, здесь и пригодятся мои сокровища.

Они продолжали идти по тоннелю. Михаил прикинул, что прошли уже несколько километров. Если учесть, что двигались почти все время в одном направлении, то должны были даже пройти под речкой и находиться с северной стороны села. Наконец тоннель закончился. Перед ними была толстая дубовая дверь. На её поверхности были вырезаны выемки в виде отпечатков человеческих рук.

– Приложи руку вот сюда, – приказала Сеюмбике, показав на один из отпечатков, расположенный на правой нижней стороне двери. Что-то щелкнуло, и дверь, довольно легко для её веса, отворилась.

– А если бы я приложил руку в другое место? – спросил Михаил.

– Лучше тебе этого не знать! – улыбнулась принцесса. – Но сейчас ты бы находился совсем в другом месте, распятый на кольях.

Перед ними открылась огромная комната, тонувшая в полумраке. Своды её были отделаны каким-то красивым камнем. В центре, на небольшой возвышенности, стояли три замшелых от времени сундука.

7. ФЕРШАМПЕНУАЗ. ФЕВРАЛЬ 200… года.

На дне рождения друзья обсуждали разные версии, каким путём можно раскрыть тайну бабушкиного дневника и нарисованной в нём карты.

Выйдя на балкон двухэтажки, где жила Эльвира, они, закурив, сразу стали говорить на эту тему.

– Знаешь, а ведь можно просто сходить в музей, – предложил Герасим.

– Думаешь, стоит? – засомневался Олег.– Вряд ли мы найдём там что-нибудь конкретное.

– Попытка не пытка, сходим, узнаем.

На балкон заглянула Светлана.

– Чего вы тут так долго? – спросила она. – Замёрзнете ведь.

Герасим усмехнулся. Он видел, что она по уши влюблена в Олега. Но отношения их оставались какими-то вялотекущими. Вроде бы и встречались они уже больше года. Светлана часто прибегала к Васильевым и подолгу там сидела, даже в отсутствие Олега. Разговаривала с матерью, даже помогала ей по дому. То посуду предложит помыть, то пол подотрёт. Мать просто души не чаяла в девчонке, видя в ней будущую сноху. Она постоянно укоряла Олега.

– Что ты мучаешь девчонку?! Видишь, как она по тебе сохнет. Женились бы давно!

Но Олег только отмахивался и старался побыстрее уйти куда-нибудь, если мать начинала этот разговор. Он и сам видел, как тянется к нему Светка, как она влюблено заглядывает ему в глаза и старается во всем угодить, лишь бы не прогонял. Но сердце не откликалось на эту девичью любовь. Он постоянно, словно специально находил в Светке какие-то несуществующие недостатки, придумывал причины, по которым пока невозможна свадьба. Но сам понимал, что все это полный бред. А причина лишь в одном. Олег никак не мог забыть Джамилю.

Семь долгих лет прошло с тех пор, как он встретил первую любовь. Недолгим было их счастье, пришлось расстаться. Но до сих пор он думал о ней и Светку невольно всегда сравнивал с Джамилей. Вспоминал милые ямочки на пухлых щечках хохотушки Джамили, её такой добрый и непосредственных смех, когда она, запрокинув голову, заливалась хохотом. Он готов был смешить её постоянно, лишь бы она улыбалась ему. Но Джамиля далеко. Он даже не знает, где она. Может, давно уже вышла замуж за какого-нибудь парня из своей деревни. Олег пытался искать её, писал письма на адрес ее родителей. Но не пришло ни одного ответа. То ли они сменили место жительства, то ли родители просто ограждали дочь от общения с ним, ведь они сразу были против их отношений, из-за чего им и пришлось расстаться.

Олег очень жалел до сих пор, что не отстоял права на свое счастье, не уговорил Джамилю ослушаться родителей. Но что теперь об этом вспоминать. Прошли годы, и надо как-то залечивать раны. Вот вертится под ногами эта Светка, может, хоть с ней что-нибудь получится. Герасим, с которым Олег советовался по поводу отношений со Светланой, посчитал иначе.

– Мне кажется, ты только и себе, и ей жизнь испортишь, – сказал он как-то Олегу. – Если не любишь, лучше не морочь девчонке голову. Расстаньтесь, пока не поздно. Представь, поженитесь, пойдут дети. Потом поздно будет давать задний ход.

Олег понимал всё это. Но никак не мог решиться дать Светке «от ворот поворот». Ведь даже при неосторожной шутке на глазах её появлялись слезы. И Олег представлял, какой трагедией для неё будет расставание с ним. Поэтому просто снисходительно позволял любить себя, стараясь относиться к ней как можно мягче.

Вот и сейчас, когда Светка, обеспокоенная долгим отсутствием Олега, заглянула на балкон, он улыбнулся ей:

– Сейчас придем, мы ещё немножко покурим.

Но Светка не уходила, вопросительно глядя на них.

– Ладно, в общем завтра заходи за мной и идем в музей, – сказал Герасим, и они присоединились ко всем гостям.

На следующий день, выбрав на работе свободную минутку, друзья отправились в музей. Двери его были открыты. Парни, поднявшись по лестнице, шагнули в прохладную тишину чуть сумрачной комнаты.

Алексей Михайлович, работавший над документами, поднял голову, приветливо поздоровавшись в ответ на приветствие ребят. Некоторое время парни, перешёптываясь, разглядывали экспонаты музея – письма, фотографии, предметы быта прошлых веков. Чего только тут не было: и чугунные самовары, и старинные фотографии казачьих семей, и пожелтевшие от времени треугольнички фронтовых писем. Они, увлекшись разглядыванием, чуть не забыли о цели своего визита. Олег показал тетрадку, вкратце объяснив суть.

– У нагайбаков много разных легенд. Есть и такие, в которых говорится о древних сокровищах, хранящихся нашим народом, – неторопливо стал рассказывать Алексей Михайлович.– В основном это легенды о царице Сеюмбике, которая в благодарность джигитам, сопровождавшим её, что-то подарила. По одной версии это сундук с золотом и драгоценностями. Но есть еще и другая легенда, будто ногайским джигитам были переданы на хранение какие-то предметы, имеющие большую магическую силу и дающие кому-то здоровье или даже вечную жизнь, а кому-то всесильную власть. Причём хранятся они якобы в разных местах – это части одного целого. И только соединив их вместе, можно добиться желаемого.

Друзья с удивлением слушали краеведа. В том, что они напали на верную нить, они уже не сомневались.

– Я немного занимался исследованием этого вопроса, – продолжал Алексей Михайлович, – Но убедился, что это всего лишь красивая сказка. Старожилы, с которыми я разговаривал на эту тему, тоже так считают, каких-либо документальных подтверждений этим фактам я не нашёл.

Но Олег и Герасим не спешили разочаровываться. Слишком увлекла их идея. Тем более подтверждением служил визит бандитов, явно владеющих какой-то информацией на эту тему.

Парни решили посетить краеведческий отдел библиотеки. И прямо из музея пошли туда. В книжном царстве было довольно прохладно, и Лидия Григорьевна сидела за столом, закутавшись в тёплую кофту и накинув на плечи большую пуховую шаль. Но и это мало спасало от холода. Друзья сюда, ещё учась в школе, заходили часто, ведь так много можно тут почерпнуть интересных материалов для рефератов на разные темы. Да и потом, во время учёбы в институте, они забегали в библиотеку, где всегда находили нужные сведения для курсовых работ.

– Я слышала что-то подобное, но это рассказывалось в виде сказки, никто никогда не считал, что есть реальная основа для событий, – сказала Лидия Григорьевна, когда парни рассказали ей про тетрадку и разговор с Алексеем Михайловичем. – Можно, конечно, порасспрашивать бабушек, дедушек, оставшихся в живых, но они могут только повторить легенду. Вряд ли у кого-то есть какие-то конкретные сведения.

– Бабушка рассказывала, что во время гражданской войны её отец что-то закапывал в лесу. Вот мы и решили, что в тетрадке может быть карта, на которой обозначено, где закопан этот клад,– предположил Олег.

– Это очень интересно. Я ещё не встречала ни одного реального свидетельства, которое действительно подтверждало бы эту версию.

Поговорив с Лидией Григорьевной, друзья посидели ещёе немного, листая папки и книги, но надо было спешить на работу. Вечером они ещё раз вплотную посидели над краеведческой литературой, но ничего конкретного, что помогло бы разгадать загадку, в библиотеке они не нашли. Много было различных интересных сведений о жизни казанской царицы, но ничего, что бы указывало хоть каким-нибудь намеком на то, что они искали, не было. Домой они шли поздно. Олег и Герасим жили на одной улице, через несколько домов, и всё детство провели вместе, получая за свои шалости от родителей с обеих сторон. И после окончания школы и институтов они остались верны своей дружбе.

Рядом притормозил заляпанный грязью джип. Из него вылезли четверо парней. Олег сразу же узнал «собеседников», отделавших его на днях.

– Ну что, вспомнил? – ухмыльнулся один из братков, обращаясь к Олегу.

– Это те самые? – вопросительно глянул Герасим. Олег кивнул в ответ.

– Что киваешь? Неужели согласен?

Олег молчал. Спорить с этими громилами было бесполезно. Но выходить из ситуации как-то было нужно. Он решил как-то протянуть время.

– Да вы бы, пацаны, объяснили хотя бы, что к чему. Я вообще не въезжаю, про что разговор!

– Сейчас мы тебе объясним! – бандиты достали из-за спины бейсбольные биты. – Тогда мы только поиграли с тобой, сейчас ты получишь по полной программе.

– Жегердек! (Побежали! – прим авт.), – тихо сказал Герасим на нагайбакском, чтобы не поняли бандиты.

– Житмешмейбез, (Не успеем – прим. авт)– возразил Олег.

– Айда!

– Что это вы там разговорились! Ну-ка, пацан, ты можешь идти, – пихнули они Герасима, а с тобой мы еще разберемся.

Тут Герасим, толкнув одного громилу на других, дернул Олега за рукав и они рванули в тёмный переулок. Позади раздалась брань, шум заводимого двигателя и визг колес. Бандиты бросились вдогонку.

– Сейчас фарами осветят, и нам конец, тогда не уйдем. Давай сюда!– крикнул Герасим. Они перемахнули через небольшой заборчик, оказавшись у кого-то в огороде. Решили пробираться через двор, на другую улицу. Перепрыгивая через многочисленные изгороди, они молили бога, чтобы не напороться на собак. Друзьям повезло. Пробежав огородами, они оказались на соседней улице, юркнули в переулок и забежали в заброшенный дом. Через пустые оконные проёмы было видно, как пронесся, освещая фарами пространство впереди, тяжёлый джип.

– Сейчас убежали, а завтра что? – спросил Олег, – Не вечно же теперь прятаться.

– Что-нибудь придумаем. Конечно, в милицию обращаться не стоит. Зачем нам лишние разговоры. Но надо как-то себя обезопасить.

Парни ещё некоторое время подождали. Вроде бы всё было тихо. Попрощавшись, они разошлись по домам. Олег медленно брёл по темному переулку, задумавшись о последних событиях. Вот и родная калитка. Он взялся за холодную металлическую ручку, как вдруг свет фар ослепил глаза. А руки стальной хваткой оказались скручены за спиной.

– Ну что, добегался, пацан? А вот теперь ты ответишь по полной программе… – прорычал вышедший из машины мужик и с размаху ударил его коленом в живот. В глазах от боли помутилось, «оправдания тут не помогут, надо действовать, пока не прибили» – мелькнуло в голове. «Эх, хоть и зарекался…», – с сожалением подумал он.

– Ребята, оставьте меня по-хорошему, а не то пожалеете, – медленно произнёс он.

Эти слова вызвали сначала некоторое недоумение, а потом бурю поросячьего восторга. Бритоголовые громилы хохотали так, что в соседних дворах залаяли собаки.

– И что ты нам сделаешь, придурок? – наотмашь ударил кулаком Олега в челюсть один из них.

Олег, стиснув зубы, промолчал. Он сплюнул соленую от крови слюну и посмотрел обидчику в глаза.

– Хорошо, вы сами так захотели.

Он представил, как из груди его тянется мохнатая, жилистая рука с длинными, острыми когтями. Вот она становится все длиннее и длиннее и достигает противника. Войдя в его тело, как нож в размягченное масло, рука медленно сжимает пульсирующее в груди сердце.

В этот момент мужик судорожно стал хватать губами воздух и со стоном схватился за грудь. Стоявшие рядом с ним ухмыляющиеся дружки сначала ничего не поняли.

– Михей, ты чего? Подавился, что ли? – один из братанов похлопал его по спине. Но Михей, выпучив глаза, повалился на землю.

Олег все сильнее и сильнее сжимал когтистые пальцы астральной руки. И вот он почувствовал, как сердце противника перестало биться. Тот, несколько раз конвульсивно дернувшись, затих. Рука, невидимая для непосвященных, медленно сокращаясь, скрылась

– Ну, кто следующий? – устало спросил Олег.

– Ну, еще скажи, что это типа ты его угробил? – возмутились братки. – Да мы тебе сейчас проведём урок паталогоанатомии.

– Вы даже слова такие умные знаете,– усмехнулся Олег. Через несколько секунд за сердце схватился еще один из громил.

– Я пока не буду тебя убивать, – произнёс он, медленно сжимая сердце перепуганного бандита, – но все вы должны понять – ещё раз наедете на меня, пожалеете.

На этот раз угроза подействовала. Бандюки, пошевелив своими тупыми мозгами, всё же поняли, что происходит что-то неладное. Они молча, сверкая озлобленными взглядами, погрузили бездыханное тело своего друга в джип, сели в машину и, резко развернувшись, уехали.

Олег, зайдя во двор, обессилено сел на крыльцо. Опять черная магия! Столько лет прошло после того, как он сжёг вместе с бабкой-колдуньей дом! Пришлось вытерпеть несколько лет тюрьмы. И вот теперь, когда с магией, казалось бы давно покончено, вновь пришлось применить забытый дар. Прошлое, такое далекое, забытое, а вернее, старательно стертое из памяти, всплыло вновь.

8. САРАШЛЫ. АВГУСТ 1896 года.

Проснувшись утром, Мишка долго не мог понять, что это было – приснилось ему пребывание в лесу или встреча с красавицей Сеюмбике была на самом деле.

– Проснулся, балам, иди, покушай. Ну, как твоя рука?

Мишка и сам хотел посмотреть, что там с его пальцем. Осторожно размотав тряпицу, он увидел, что рана начинает затягиваться.

– Вот видишь, а ты не хотел к Авдотье идти, – проворчала мать. – Сами бы мы не справились, столько кровищи текло. Ну, ладно, мы пойдём, а ты уж сегодня дома сиди. Да, совсем забыла, Настя тебе привет передавала, спрашивала, как ты. Переживает, видно.

–Да ладно, нэнэу, она же по-соседски.

– Сначала по-соседски, а там, глядишь, и снохой в дом войдёт,– улыбнулась мать и вышла за порог.

Все домашние ушли в поле, косить хлеб. Лишь престарелая Бещук-эбий что-то тихо жевала своим беззубым ртом, глядя в окно. Видно, мусолила свой любимый корт. С раннего утра начиналась работа, все, кто способен был держать в руках косу или серп, жали колосья. Малолетки помогали укладывать их в снопы, а потом и молотить. Домой возвращались лишь поздним вечером, когда солнце пряталось за горизонт. Мишкина семья жила не так богато. Но собственный надел земли, как у всех казаков, имелся. На нём сеяли рожь, которая в отличие от капризной пшеницы и в засушливые, и в дождливые годы кормила семью, давая хороший урожай.

Мишка осторожно размотал тряпицу, обнажив палец. Рана затянулась, и он мог тихонько шевелить пальцами. «И что я дома буду сидеть», – мелькнуло в голове. Быстро одевшись, он тоже пошёл в поле.

Под палящим солнцем в поле собралось всё село. Мужики косили на своих наделах хлеба. Бабы и подростки укладывали снопы. У многих по полю лошади таскали конные косилки и грабли, технический прогресс продвигался и в уральское село. Некоторые такую технику у зажиточных хозяев арендовали, правда, за это приходилось потом платить долю от урожая.

– Микай! Мишка пришёл! – раздались на поле звонкие девичьи голоса. Парня окружила стайка девчонок.

– Ну, как ты?

– Заживает?

– Сильно болит? – посыпались на парня вопросы. Он лишь отмахивался и улыбался.

– Да так, пустяки, до свадьбы заживёт. Вот только свадьба не знаю когда.

Девчонки прыснули со смеху и разбежались по своим наделам. Мишка быстрым шагом пошёл дальше, к своим. Родители удивились, когда он пришёл, но прогонять не стали. В такие погожие деньки каждые рабочие руки наперечёт, успеешь убрать хлеб – будешь весь год сыт, а не успеешь – придётся скитаться, батрачить.

Сначала каждый рывок косы отзывался резкой, пронзительной болью во всей руке. Но постепенно она стихла, превратившись в ноющую, но терпимую. И до позднего вечера Михаил махал косой, пока солнце не село за горизонт. А вечером вся молодёжь да и некоторые взрослые пришли на посиделки. В темноте ночи раздавались переливчатые звуки гармони. Звонкие девичьи голоса пели задорные частушки. Подойдя к группе парней, он услышал, что частушки поют уже про него. Нагайбакские девчата, острые на язык, успели сочинить частушки про его больной палец. Взрывы хохота раздались, когда Настасья спела:

Эх! Наш Мишка – простота!

Взял оттяпал палец.

Хорошо ещё не хрен -

Девки испугались!

Мишка тоже в долгу не остался. Подбежав к гармонисту, он подождал, когда гармонь заиграет новый куплет, и подхватил:

А девчонкам бестолковым

Лишь бы языки чесать.

Лучше б парню помогли,

Инвалидом может стать!

Словесно-музыкальная перепалка продолжилась. Бойкие девчата придумывали всё новые частушки – одна задиристее другой, только Настя не принимала участие в этой дуэли. Она сидела на сваленном толстом бревне и улыбалась, глядя на «воюющих». К Мишке уже присоединились почти все парни, в ход пошла «тяжелая артиллерия» – даже взрослые решили вставить своё веское слово в шуточный спор. Такие частушечные сражения не были редкостью в селе Сарашлы. Острословов тут жило немало как среди молодёжи, так и среди людей преклонного возраста. Причём баталии посвящались обычно какому-нибудь случаю, высмеивая лень, нерадивость или неопрятность кого-то.

Близилось к полуночи. Народ начал расходиться по домам. Мишка перехватил направленный на него взгляд. Это мельком поглядывала на него Настя. Но ничего не шевельнулось у него в груди. Мишка подошёл к друзьям и зашагал с ними домой. Настя, тихо вздохнув, взяла под руку подружек.

9. ФЕРШАМПЕНУАЗ. ФЕВРАЛЬ 200…г

– И что, они взяли и просто так уехали? – удивлялся Герасим. Заглянув утром к Олегу на работу, он узнал о дальнейших событиях вчерашнего вечера.

– Ну, не просто так, пригрозили. Но, по-моему, я их здорово напугал. Неизвестно только вот, что с тем мужиком – жив остался или я совсем его сгоряча прикончил. Прикинь, ещё пришьют убийство.

– А как тебе его пришьют? – возразил Герасим.– Ты же его не душил, не резал. Кто докажет, что из-за твоего воздействия он умер. Сердечный приступ – это любая экспертиза покажет. А магию никакими экспертизами не докажешь.

– Да я думаю, что они вообще не пойдут в милицию. Захоронят его тихонько на своем бандитском кладбище. Вот только нам от этого не легче. Пока они предупреждали, а если начнут действовать всерьёз… Я ведь не знаю, смогу ли опять от них таким способом защититься. Столько лет прошло…

После работы друзья вновь посетили музей и библиотеку. Но пока ничего нового им обнаружить не удалось.

– Знаешь, мне кажется, мы все-таки не там ищем, – задумчиво произнес Олег, когда они вместе с Герасимом возвращались вечером домой. – Надо найти людей, кто сам помнит события тех времен.

– Да кого ж сейчас живого с того времени обнаружишь!

– Тогда их дети могут что-то знать.

– Если уж кто-то что-то знал, тогда давно всё нашли и нам просто уже нечего и рыпаться. Смысла даже нет искать что-то.

Но на следующий день Герасим рано утром залетел в комнату к еще сонному Олегу.

– Я нашёл, представляешь!

– Что нашёл? – не понял Олег, который ещё неторопливо одевался, собираясь на работу.

– Я узнал про одну бабушку в Остроленке. Ей сто два года, прикинь! Она много чего может рассказать, – тараторил Герасим, откидывая падающие на лоб лохматые чёрные вихры.

– Да что она может рассказать? – с сомнением возразил Олег, застегивая рубашку. – Посчитай сам. Если ей сейчас сто два, значит, во время революции было лет пятнадцать – шестнадцать. Что она тогда соображала и что могла знать? Сидела, небось, дома да семечки грызла на печке.

Всё же Герасим уговорил своего неповоротливого друга и в выходной они, взяв отцовский жигулёнок, поехали в Остроленку. Отыскав нужный дом, осторожно постучали в ворота. Залаяло сразу несколько собак: и грозный волкодав, и мелкая лохматая болонка, и ещё какие-то разношёрстные, но злые собачонки.

– Вот остроленцы – куркули, собак-то сколько, – удивился Герасим. Друзья стояли у массивных деревянных ворот, не решаясь пройти дальше. Свора все лаяла. Наконец с высокого крыльца спустилась женщина лет сорока.

–Вы к кому? – спросила она, махнув рукой на собак, от чего они мгновенно умолкли и лишь иногда продолжали тихонько ворчать из своей конуры.

– Нам бы с бабушкой вашей встретиться, – сказал Олег.

– А зачем? Вы кто такие?

К этому вопросу друзья не приготовились, он их застал врасплох. Но шустрый Герасим не растерялся:

– Мы собираем материал для краеведческого музея.

– Проходите, – пригласила их в дом женщина.

Они поднялись на высокое крыльцо по чистым цветным вязаным половичкам, настеленным на ярко-желтые полы. Нагнувшись, прошли через низкую дверь в просторный дом. Женщина подошла к старушке, сидевшей на старой кровати с железными дужками, и начала ей по-нагайбакски объяснять, что к ней пришли из музея и хотят с ней поговорить. Бабушка в ответ кивала головой, но смотрела мимо ребят. Долгая, вековая жизнь оставила для глаз лишь радость видеть солнечный свет. Людей она почти не различала, узнавая лишь по голосам.

Олег лучше Герасима знал нагайбакский. Поэтому он первый уважительно обратился к бабушке, пытаясь как можно проще сформулировать вопросы для безграмотной старушки.

–Эбий, вы гражданскую войну помните?

– Эйе (да – прим. авт.), балам.

– А что вы можете рассказать?

– Я в ту пору совсем еще девчонкой была, – рассказывала старушка, довольная вниманием. – Нас в семье семеро было. Старший брат и отец служили в казаках. А средний – Петр – к большевикам перекинулся. Хочу, говорил, воевать за свободу народа. Какую ещё свободу, мы думали. Не понимали тогда, что это такое. Я помню, как старшего брата ранило, и его на телеге привезли домой. Мать плачет, соседи собрались, лекаря позвали. Но ничего уже нельзя было сделать, ему шашкой прямо в живот ударили, так и умер в этот же день.

Долго ещё рассказывала старушка, вспоминая события почти вековой давности. Олег и Герасим переглядывались, думая, как бы направить рассказ старушки в нужное русло.

– Бабушка, а говорят, что когда белые отступали, то зарывали какие-то клады. Чтобы потом вернуться и откопать? – спросил Олег.

– Слышала я про такое. Тогда, говорят, через наши края Дутов проходил. Он, Александр Ильич-то, (Герасим и Олег переглянулись, удивляясь цепкой памяти старушки, запомнившей в такой точности события и имена) всё мотался по нашим краям из стороны в сторону. То займёт какое село, то опять его красные погонят. Обложили его тогда у Остроленки красные, прижали почти со всех сторон. Вот он и спрятал, говорят где-то здесь в лесу клад. Помогали ему, как мне отец рассказывал, наши соседи – Иванов Илья и Васильев Михаил.

– Васильев Михаил! – воскликнул Олег. – Так ведь это, наверное, мой прадедушка. Он жил здесь, в Остроленке. Вы не помните, у него жену как звали?

– Да молодой он был в ту пору. Многие из девчонок по нему сохли, особенно Настя Юскина. Парень-то был видный. Только не знаю, женился ли на ком или нет. Я потом замуж вышла за кассельского парня, уехала туда. До самой войны мы с Григорием жили, а потом похоронка пришла. Куда ж я с четверыми детьми… Вот и приехала к родителям в Остроленку снова.

Бабушка, вздохнув, замолчала, и Олег поспешил воспользоваться, чтобы вновь направить разговор в нужную сторону.

– Так вы про клад, эбий, расскажите, пожалуйста.

– Эх, сынок, кто про него знает, уже умерли давно. Теперь и следов не сыскать.

– А что это за клад? Что именно там было зарыто? – пытался ухватиться Олег хоть за какую-то ниточку.

– Люди говорили, что какие-то сокровища царицы Сеюмбике, которые она подарила джигитам, её сопровождавшим. Эти сокровища передавались из поколения в поколения. Для этого раз в пятьдесят лет избирались особые хранители, которым доверялось богатство. Нужно было, говорят, быть очень честным, бескорыстным, без капли жадности, чтобы заслужить такую честь.

– И что было потом?

– Вот в гражданскую войну и перепуталось всё. Тогда весь мир перевернулся. После никто уже про эти сокровища не говорил. Даже удивительно, что вы, такие молодые, про них знаете.

– Да, похоже, кроме нас ещё кто-то про них знает, – шепнул другу Герасим.

– Знать про них многие могут, – удивительным образом услышав шепот (может, она только притворялась глухой?), сказала старушка. – Уже в другие годы, при советской власти их кто только не искал. Все леса вокруг перекопали, да толку нет. Так и забросили это дело. Да и в последнее время нет-нет, да и вновь видно, как кто-нибудь из чужих здесь неспроста бродит, всё что-то выведывают. Вот и вы ведь неспроста пришли?

Вопрос проницательной старушки застал друзей врасплох. Пришлось сознаться, что и они именно за тем и приехали, чтобы узнать про клад.

– Ладно, Бог с вами. Никому до этого я не рассказывала про это. Но сердце моё чует, что именно ты должен стать следующим хранителем нагайбакских сокровищ, – ткнула она сухощавым кривым пальцем в сторону Олега.

Олег почувствовал, что она как будто насквозь пронзает его своим пристальным взглядом, холодок пробежал по спине. Он оторопело глядел на старушку. А та смотрела на него, но уже словно не видела, словно сквозь него смотрела вдаль, вспоминая молодость.

– Значит, бабушка, вы были соседями с Михаилом Васильевым? – осторожно спросил Олег, боясь нарушить старушкино забытьё.

– Да, шубутной был парень, уткер жегет. Всё что-то вытворять умудрялся. Я хоть и маленькой совсем тогда была, но вместе с девчонками мы на посиделки бегали, слушали, как девчата с парнями частушки поют. Ох, и весело тогда было. Мишка-то никому спуску не давал. Такие частушки отвешивал, что некоторые девчата убегали со стыда, так он их высмеивал. Иногда даже до драк доходило, парни обижались на его шутки, но он незлопамятный, ни на кого зла не держал, да и все понимали, что это лишь шутки по молодости.

Возвращаясь домой, друзья обсуждали услышанное. Олег был доволен, что многое узнал про своего прадеда, про которого немного рассказывала бабушка. Герасим восхищался, что они так удачно попали на старушку, которая знает о кладе.

– В принципе мы уже много знаем,– тараторил Герасим, – Вот и старушка сказала, что ты должен быть хранителем сокровищ.

– Но ведь она не знает, где они закопаны, – возразил Олег. – И она сказала, что те, кто знал, все уже давно умерли. Так что ниточка обрывается.

– Знаешь! Я придумал! Нужно спросить у твоего прадеда.

– На тот свет, что ли, сгонять? – ехидно ухмыльнулся Олег.

– Ну, почему. Нет. Надо просто его вызвать. Помнишь, в школе духов вызывали. Хоть и не всегда получалось, но ведь можно попробовать. Это ведь реальный шанс!

– О чём ты говоришь?! Это просто детский лепет какой-то! Какие духи! Ты сам-то никогда не верил в это, все время хихикал над нами, когда мы пробовали.

– Может, и хихикал, – улыбнулся Герасим. – Но всё же верил, и со страху руки тряслись во время сеанса.

Олег пожал плечами. О таком варианте – вызвать дух прадеда и поговорить с ним – он как-то не думал. Но сейчас это действительно был единственно возможный источник информации.

– Что ж, давай попробуем как-нибудь.

– Не как-нибудь, а сегодня!

– Ладно, покумекаем. Может, и получится.

10. КАЗАНЬ. Сентябрь 1533 года.

Приезд мелике – будущей жены хана в столицу Казанского Ханства – был обставлен пышно. Незадолго до въезда в город Сеюмбике пересадили из дорожной повозки в роскошный, отделанный золотом и дорогими каменьями шатёр, который слуги понесли на руках. Стража переоделась в нарядные праздничные рубашки и шаровары. Построившись по четыре лошади в ряд, джигиты ехали рядом. Всех, кто случайно оказывался на пути, прогоняли кнутами. И бедняги были рады, что ещё так счастливо отделались. За то, что встал на пути у царицы, могли и голову отрубить. Ворота города были широко распахнуты. Длинная процессия из многочисленных верховых и повозок с приданым растянулась на большое расстояние. Поэтому жители, встречавшие невесту Великого Хана, пытались угадать, когда же проедет их госпожа.

Вот, расчищая путь в толпе, проскакали джигиты из стражи.

– Дорогу мелике Сеюмбике, невесте Великого Шигали-хана! – кричали они, направо и налево раздавая удары плетьми. Передние пытались пятиться назад, уворачиваясь от хлёстких плетей. Но задние любопытно напирали, и вновь узкие улочки запруживала толпа.

Передним стражникам ехавшей вслед за ними остальной процессии вновь пришлось расчищать путь кнутами. Первая сотня джигитов Сеюмбике въехала в город. Раздались восторженные крики:

– Слава прекрасной Сеюмбике, невесте Великого Шигали-хана! – ликовала толпа.

Кнуты уже не помогали, восторженная толпа всё теснее обступала процессию.

– Обнажить сабли, – раздалась команда начальника стражи.

– Обнажить сабли! Обнажить сабли! – передалось дальше по цепочке.

Толпа, увидев сверкнувшие на солнце острые лезвия, чуть отступила.

Джигиты со свирепыми лицами медленно проезжали через ликующую толпу. Вслед за ними несли шатёр с будущей царицей. Окна его были занавешены тонким шелком, и лишь смутный женский силуэт можно было разглядеть через него. Но появление мелике – невесты Великого хана – вызвало новую бурю восторга.

– Слава прекрасной Сеюмбике, невесте Великого Шигали-хана! – уже выла толпа.

– Интересно, откуда они знают, что я прекрасная, – улыбнулась принцесса, обращаясь к сидевшей рядом Гузель, – Они ведь никогда не видели и не увидят моего лица.

– Невеста Великого хана не может быть уродиной, – фыркнула служанка. Они засмеялись. Но сквозь этот смех на душе у Сеюмбике скребли кошки… Через крохотную щёлку, отодвинув край шелковой занавески, она глянула туда, где ехала стража. Стройная фигура Тахира в такт шагам лошади покачивалась в седле.

– Прощай, любимый, – прошептала она и опустила занавеску.

Когда процессия, миновав улицы Казани, въехала в ханский дворец, слуги осторожно опустили шатёр на землю. Сеюмбике ступила на землю. Сотни слуг упали ниц перед будущей царицей, не смея поднять голову.

Навстречу невесте с широкого мраморного крыльца спускался сам хан Шигали. До этого Сеюмбике ни разу не видела его. Будущий муж оказался среднего роста, коренастым мужчиной. Небольшая чёрная бородка окаймляла властный подбородок. Тёмно-карие, почти чёрные глаза рассматривали её с любопытством. Сеюмбике покорно склонила голову. Хан взял её за руку и повёл в покои. Она молча шла за будущим мужем. Гузель семенила следом.

– Вот твои покои. Пока ты будешь жить здесь. После свадьбы у тебя будут более богатые комнаты – покои царицы, – сказал хан и удалился. Сеюмбике и Гузель переглянулись…

Через некоторое время глашатаи зазывали народ на ханскую свадьбу, обещая угощение всем гостям. Народ вновь ликовал. Отведать ханского угощения хотел каждый. На центральной площади в огромных казанах варился плов. Так было принято – во время ханской свадьбы сыт должен быть даже последний нищий.

Сеюмбике грустно стояла у окна. Окна её покоев выходили в раскинувшийся на территории дворца сад. Множество деревьев, диковинных цветов, источающих аромат кустов роз различных окрасок, – всё это казалось ей удивительной сказкой. Сказкой, правда, с грустным концом… Она смотрела, как медленно вышагивал по отсыпанным песком дорожкам важный павлин. Шигали ей тоже показался похожим на этого павлина. Высокомерный и заносчивый, он был груб со слугами и никому во дворце не доверял. Это помогало ему выжить среди многочисленных дворцовых интриг.

…Свадебный пир во дворце был в самом разгаре. Слуги носили одно блюдо за другим. Сеюмбике, закрыв лицо длинной чадрой до самых глаз, сидела рядом с мужем, опустив голову. На улице тоже шло веселье, угощение толпы. Здесь, в ханском дворце, собрались лишь самые знатные и именитые гости. Беки, подвластные хану, темники, знатные князья орды. Витиеватые славословия лились в адрес молодожёнов. Пышные похвалы и хану, и его жене расточались уже несколько часов.

– О! Великий Хан, ты подобен солнцу на небосклоне. Ты затмеваешь своим величием всех предыдущих правителей! Весь мир лежит у твоих ног!

– Твоя мудрость не знает предела! Твой народ возносит свои молитвы аллаху о твоем здоровье, чтобы царствие твое продолжалось вечно!

– Великий Хан! Да будут дни твои, проведённые с женой, сладки, как мёд, а родившиеся от этой любви дети так же красивы, умны и справедливы, как и ты, наш господин!

Сеюмбике уже устала слушать эти длинные и витиеватые речи. Хорошо, что лицо её было закрыто чадрой, и она могла спокойно усмехаться, не боясь обидеть гостей. Лишь насмешливые глаза могли выдать иронию, но Сеюмбике сидела, опустив голову, как это положено покорной жене.

Шигали-хану, казалось, все эти дифирамбы приносили удовольствие. Он, конечно, не сомневался, что нет среди них ни одного искренне сказанного слова. Сплошная лесть. И доверять из этих лживых подонков он никому не собирался. Но Шигали с улыбкой выслушивал все речи, кивая в знак одобрения.

Наконец он тронул невесту за руку и поднялся. Пора идти в свои покои. Она покорно пошла за своим мужем и господином.

– Приготовься, – коротко бросил Шигали, когда они дошли до её новых покоев. – Я скоро приду к тебе, жена.

В покоях Гузель уже приготовила всё для купания. В душистой ванне Сеюмбике ненадолго расслабилась. Тёплая вода снимала накопившуюся за день усталость, а ароматические травы, настои которых предусмотрительно добавила служанка, расслабляли и бодрили одновременно. Гузель вытерла её, надела легкие ночные одеяния.

– Что ты скажешь мужу? – прошептала она. – Ведь сегодня он всё узнает.

Сеюмбике испуганно посмотрела ей в глаза.

– Но ты ведь не выдашь меня!

– Он догадается сам. И тогда нам всем грозит смерть.

Сеюмбике и сама понимала, что связь с Тахиром ей от мужа не скрыть. Но быть покорной судьбе не хотелось.

Вошел Шигали. Гузель сразу же удалилась, оставив их вдвоём.

11. САРАШЛЫ. апрель 1917 года.

– Нэнэу, а вы возьмете нас с собой? – жалобно заглянул в глаза маленький Гришка, цепляясь за материнский подол. – Мы тоже хотим на ярмарку.

– Не знаю, как вас всех возьмешь, вы же в телегу не влезете, – строго сказала Настя, – да и кто за птицей, скотиной приглядывать будет. Надо всех кормить, поить, сами же знаете, мы ведь не на один день.

– Хоть меня одного возьмите, пусть они смотрят, – сморщив веснушчатый носик, попросил малыш.

– Хитрый, Гришанька, ты будешь кататься, а мы тут работать должны! – стала спорить бойкая Полинка. Остальные дети – немногословный Илларион, скромная Дашутка и кучерявый Павлик – молча наблюдали за спором, не вмешиваясь.

– Никто не поедет, – строго произнес отец, выходя из горницы, где надевал «парадные» рубаху и штаны.

Настя не стала возражать. Она привыкла во всем подчиняться Михаилу. Одного его взгляда было достаточно, она без слов понимала мужа. И дети с детства были воспитаны на уважении и почитании родителей. Только вот бойкая Полинка иногда пыталась спорить с родителями, но отец быстро осаживал её. Да младшенький Гришанька пользовался положением младшего ребёнка, чувствуя любовь стареющих родителей. Но, несмотря на его просьбы, Гришку на ярмарку не взяли. Возьмешь одного – обидятся другие дети, а всех взять никак нельзя, нужно оставаться, приглядывать за большим хозяйством.

Шла масленичная неделя. Люди ездили друг к другу в гости из села в село, посещали ярмарку. Вот и родители собирались на весеннюю ярмарку, ехать было далеко – в Требию. Поэтому Михаил с Настей решили по дороге заночевать у родных в соседнем селе, находившемся посередине пути.

– Чем спорить, лучше бы лошадь запрягли пока, – строго глянул на детей Михаил. И, улыбнувшись, пообещал:

– Тебе, Гришанька, сахарных петушков привезу. И другим тоже что-нибудь купим.

Сев в телегу, они выехали со двора. Ребятишки, закрыв изнутри на засов большие деревянные ворота, побежали в дом.

Лошадь неторопливо шла по извилистой, припорошенной снегом дороге. Солнце начинало подниматься из-за горизонта. Голые, без листьев берёзы томно свешивали свои чёрные ветви вдоль дороги. Снег на полях уже начал сходить. И во многих местах чернели темные проталины.

– Красиво, правда, – вздохнула Настя. Михаил пожал плечами. Какая может быть красота в весенней распутице. Он достал приготовленный дома полушубок и заботливо накинул жене на плечи. Настя была уже на пятом месяце. И беременность в таком возрасте переносилась ею тяжело. Она уже и не ожидала, что сможет ещё кого-нибудь зачать. Но вот, похоже, скоро на свет появится шестой ребёнок…

Она не требовала от Михаила большой любви. Радовалась, что он всё-таки на ней женился, несмотря на то, что многие девчонки по нему сохли. Михаил относился к жене бережно, но ни словами, ни особым вниманием своей любви не выказывал. Он был скуп на чувства, словно боялся их выставить на посмешище. Но Настя чувствовала, что муж любит её какой-то глубокой и сильной любовью. Он радовался появлению на свет каждого ребёнка. Поэтому когда Настя в этот раз известила его о беременности, Михаил сгрёб её сильными, жилистыми руками в крепкие объятья и засмеялся: "»Можно ещё одну дочку родить! Помощники у меня уже есть!»

К вечеру с пригорка стало видно станицу, где жили родственники. Родные очень обрадовались их приезду. Они тоже собирались на осеннюю ярмарку, решили завтра ехать вместе. На стол было быстро собрано нехитрое, но добротное угощение. Хозяйка – Матрена, двоюродная сестра Михаила, бегом хлопотала, угощая гостей. Она с дочерьми тут же накатала тесто, поставила вариться гуся. И вот уже через некоторое время гости вместе с хозяевами ели сочный, жирный бишбармак.

– Ты что повезешь на ярмарку, кияу? – обратился Михаил к зятю.

– Хочу, кода (сват – прим. авт.), немного полотна продать, Матрена много наткала, и самим хватит, и излишек есть. Да из овощей кое-что по мелочи…