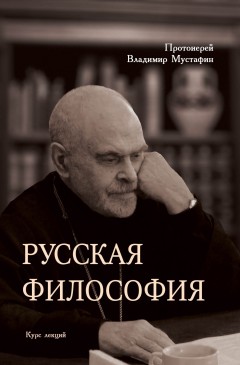

Русская философия

© Мустафин В. Ф., прот., 2025

© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2025

Издание осуществлено при поддержке храма Сретения Господня на Гражданском проспекте г. Санкт-Петербурга. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии благодарит настоятеля храма иерея Димитрия Лушникова и почетного настоятеля того же храма протоиерея Георгия Полякова за помощь в подготовке данной книги.

Рекомендовано Учебным комитетом Русской Православной Церкви

Решение № 10/137 от 26.03.2025 г.

Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р25-506-0139

Рецензенты:

Дмитрий Викторович Шмонин

– доктор философских наук, профессор, директор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета, проректор по научной работе Российского православного университета св. Иоанна Богослова.

Дмитрий Игоревич Макаров

– доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Игорь Борисович Гаврилов

– кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии.

Часть первая. Историография русской философии

Архимандрит Гавриил (Воскресенский; 1795–1868)

Первым историком русской философии можно считать архимандрита Гавриила (Воскресенского; 1795–1868). В 1840 году в Казани, в тамошней университетской типографии было напечатано его сочинение «История философии», содержанием VI-ой части которого как раз и стала «Русская философия». «Каждый народ имеет свой особенный характер, отличающий его от прочих народов, и свою философию, более или менее наукообразную, или по крайней мере рассеянную в преданиях, повестях, стихотворениях и религии»[1], – убежден архимандрит Гавриил[2].

Рассматривая различные национальные философии («израильскую» в древнем и современном её вариантах, «восточную», «греческую», «римскую», «германскую», «итальянскую», «испанскую», «португальскую», «английскую») и давая им соответствующие характеристики, архимандрит Гавриил указывает на своеобычный характер русской философии, который определяется следующими оригинальными особенностями русского национального характера: «Россиянин до бесконечности привержен к вере, престолу и отечеству, послушен, нерешителен и даже недеятелен там, где подозревает какое-либо зло от поспешности, трудолюбив, непобедим в терпении, рассудителен»[3]. Из таких особенностей русского национального характера архимандрит Гавриил делает вывод, что по отношению к любомудрию (т. е. философии, в данном случае понимаемой как гносеология) отличительный характер русского мышления есть «рационализм, соображаемый с опытом»[4]. В доказательство такой особенности гносеологии русской философии архимандрит Гавриил приводит некоторые русские поговорки: «Свой ум – царь в голове», «Хорош ум, а два лучше», «Без ума торговать лишь деньги терять», «В большом месте сидеть – много ума иметь»[5].

В обоснование своего утверждения, что кроме рационализма русская философия признает и опыт (т. е. органы внешних чувств) источником истинного знания, архимандрит Гавриил приводит такую русскую народную поговорку как «Чего не видишь, о том и не бредишь» (= рассуждаешь). А также ту склонность русского человека, согласно которой он, русский, слыша какие-либо «высокоумные» речи какого-либо теоретика-говоруна – речи, противоречащие обычному здравому смыслу, т. е. опыту, – отвечает следующими поговорками: «Хорошо говорит, а послушать нечего», «Порет высоко, а ничего не поймешь», или, иронично, «Мы люди темные, мы ничего тут не видим». В этих и подобных русских поговорках содержится практическая мудрость, накопленная естественным здравым смыслом, а здравый смысл, чаще всего даже и безотчетно, основывается на доверии к свидетельству органов внешних чувств и, следовательно, к тому знанию, которое к человеку через эти органы внешних чувств поступает. А это и есть сущность гносеологического эмпиризма (= сенсуализма). По сути дела, то, что на книжном языке называется эмпиризмом (= сенсуализмом), есть синоним обычного здравого смысла.

Истинность русских поговорок, в которых выразилась не только практическая мудрость русского народа, но и его философия, т. е. мировоззренческие убеждения, подтверждается и историей русского народа. Для иллюстрации этого архимандрит Гавриил обращается к рассмотрению и оценке древней русской языческой религии. Эта древняя славянская религия носит в основных своих вероучительных (= метафизических) положениях вполне серьёзный и назидательно-высокий характер. Есть единый, верховный и истинный Бог, создатель всего предметно-чувственного мира и мира духовного. Называли этого Бога предки русских Белым Богом. Ему не строили храмов, исходя из того убеждения, что смертные люди не смеют и не могут иметь с Ним никакого общения. Не приносили Белому Богу древние славяне-русские и никаких жертв, ибо, по их убеждению, истинный Бог выше всякой вещественной жертвы. Не было у Белого Бога и жрецов, ибо по убеждению древних славян-русских, истинному Богу могут служить только этим Богом сотворенные добрые духи, хранители и защитники нравственной чистоты, невинности, милосердия, гостеприимства, храбрости и прочих естественно понимаемых добродетелей. Для объяснения происхождения зла в сотворенном единым и истинным Богом мире у древних славян-русских имелась вполне глубокомысленная теория, сущность которой в следующем. Истинный Белый Бог, сотворивший всё в этом мире добрым, сотворил и особое духовное существо, которое в иерархии добрых духов занимало место, едва ли не наиболее приближенное к самому Белому Богу. Но это существо самовольно отпало от Белого Бога и стало противополагать себя ему. Так произошло зло, а сам основатель зла назван был в древнеславянской религии Чернобогом. У него оказались помощники в различных областях естественного мира – на земле, в воде, в воздухе, в лесах, в жилых домах, – которых в ту языческую эпоху древние славяне-русские называли ведьмами, кудесниками, ворожеями, лешими, водовиками, русалками, лешими, домовыми и т. п. Древние славяне-русские имели вполне определенное понятие о будущей жизни, в которой верные последователи доброго Белого Бога будут находиться в радостном общении с ним и с его духовными служителями, а вольные или невольные пособники зла окажутся в общении с Черным Богом и его помощниками. Смерть толковалась как разлучение души и тела. Относительно судьбы тела было даже упование на его воскресение в (эсхатологическом) будущем. Эта языческая религия предполагала, что смысл истории состоит в конечной победе добра над злом, победе Белого Бога над Черным Богом[6].

Как бы ни относиться к этой древнеславянской религии, но одного у неё в любом случае не отнять, – её серьёзного характера, при котором все вопросы мировоззрения, вытекающие из основного вопроса о смысле человеческой жизни, получили основательные ответы, составившие практически полную систему религиозного мировоззрения, способную определить культурную индивидуальную и общественную жизнь человека. Для сравнения можно вспомнить т. н. олимпийскую религию древних греков, в которой жизнь богов изображалась в виде непрестанных пиршеств, распрей, эксцессов зависти, ревности, мести. Никакого ни умственного, ни нравственного культурного назидания такая религия произвести не могла в силу своего очевидного мировоззренчески несерьезного характера.

Значительное место в истории русской философии архимандрита Гавриила уделяется изложению материала, который, как уже было отмечено, с привычной точки зрения вообще не имеет никакого отношения к русской философии и её истории. Например, с 10-й по 17-ю страницы сочинения подробно излагается содержание чувашской национальной языческой религии и описываются различных народные чувашские обычаи, с этой религией связанные. Делается это, по-видимому, для того, чтобы показать, что не только русский народ, но и другие народы России обладали каждый своим оригинальным религиозным мировоззрением, а, значит, и философией, это мировоззрение фиксировавшее в соответствующей религиозной метафизике. Ведь, для напоминания: философия есть метафизика, а метафизика есть существенная часть любой религии.

Далее архимандрит Гавриил пускается в исторические рассуждения, основой которых служат даже не строгие исторические документы, а всего лишь некие беллетризованные предания, которые тоже к истории русской философии довольно трудно отнести. Это, например, рассуждение на тему «избрание веры при князе Владимире» на страницах 17–19. В чем смысл? Всё в том же: по убеждению архимандрита Гавриила, при избрании веры русский народ проявил свою приверженность разуму и здравому смыслу (= эмпирически приобретенному знанию), которая, эта приверженность разуму и опыту, составляет отличительную особенность русской философии. Правда, в заключение своего повествования о принятии православного христианства русскими при князе Владимире в качестве своего национального мировоззрения архимандрит Гавриил делает очень важный вывод о появлении ещё одного существенного признака русской философии, который появился именно как результат принятия русскими православного христианства в качестве абсолютной метафизической истины. Признак этот – в признании христианского Божественного Откровения в качестве не только недоступного для критики вероучительного (= метафизического) учения, но даже как критерия истинной философии. Что соответствует православному христианскому вероучению, основанному на христиански понимаемом Божественном Откровении, то и есть истинная философия, что не соответствует – есть ложь. Итак, с принятием православного христианства русская философия в своей гносеологии стала содержать три признака: наряду с рационализмом и эмпиризмом (= сенсуализмом) появилось и христианское Откровение как решающий критерий истины. С тех пор эта русская гносеология определяет не только русскую философию как теорию, но и русскую историю как практику. В качестве исторического подтверждения правильности так понимаемой истинной гносеологии и философии, на этой гносеологии выстроенной, архимандрит Гавриил приводит победу России над наполеоновской Францией. Эта победа, по убеждению архимандрита Гавриила, не могла бы состояться без помощи Бога, а эта помощь не могла бы иметь место, если бы православное учение о сущности Бога не было бы истинным.

С наибольшей ясностью теоретическая фиксация такого характера русской философии (как сообразованного с христианским вероучением) получила в Уставе духовных академий, утвержденном императором Александром Первым 30 августа 1814 года. Там, кроме всего прочего, четко определен для преподавателей философии в духовных академиях способ преподавания философии. При разборе различных философских мнений преподавателю философии следует твердо держаться того исходного положения, что носителем истины даже и в её философском выражении является исключительно только христианское вероучение. «Он должен быть внутренне уверен, что ни он ни ученики его никогда не узрят света вышней философии, единой, истинной, если не будут его искать в учении христианском; что те только теории суть основательны и справедливы, кои укоренены в истине евангельской: ибо истина есть одна, а заблуждения бесчисленны. … Да не будет никогда в духовных академиях слышно то различие, которое к соблазну веры и в укоризну даже простого доброго смысла столь часто в школах было допускаемо, что одно и то же предложение может быть справедливо в понятиях философских и ложно в понятиях христианских. Всё, что не согласно с истинным разумом священного писания, есть сущая ложь и заблуждение, и без всякой пощады должно быть отвергаемо»[7]. В этом же Уставе рекомендовано преподавателям философии в духовных академиях среди различных философских мнений, известных в истории философии, держаться мнений Платона как наиболее соответствующих христианскому вероучению: «Между древними Платон есть первый столп истинной философии. В писаниях его и в писаниях лучших его последователей должно искать основательного философского учения. <…> Из новейших философов тех должно предпочтительно держаться, кои ближе его держались»[8].

Доведя историю русской философии до своего времени, архимандрит Гавриил начинает вести рассуждения уже в терминах и стиле, которые он усвоил из учебных курсов в духовных учебных заведениях – семинарии и академии. Это проявилось в том, что философию он стал толковать преимущественно уже как гносеологию, а не как раньше, когда он толковал её преимущественно как метафизику-мировоззрение, что позволяло ему усматривать элементы русской философии в устном народном творчестве, в частности – в народных поговорках. Сейчас же он перешел на суждения книжные, перенятые им из учебных курсов. Приступив к рассмотрению темы «чем отличается русская философия от философии прочих европейских народов», архимандрит Гавриил начинает с определения понятия философии, которое сводится к утверждению, что философия есть анализ (= уяснение) содержания нашего сознания. Этот анализ прежде всего приводит к выводу, что в нашем сознании присутствуют три главнейших объекта для умственного рассмотрения: 1) «я», или «дух познающий»; 2) «не-я», или «мир, вне нас существующий»; 3) «Бог». Соответственно этому наличию трёх объектов умственного рассмотрения и типов философии может быть – и фактически оказалось – тоже три. «Дух познающий» стал объектом исследований немецкой идеалистической (= рационалистической) философии. «Не-я» стало объектом исследований английской опытной (= эмпирической) философии. Третий тип философии, имеющий объектом своих исследований метафизический духовный мир, есть принадлежность русской философии. Правда, по уточнению самого архимандрита Гавриила, русская философия имеет сложный (= синтетический) характер. Признавая в качестве наиважнейшего объекта своих исследований духовный мир с его центральным понятием о Боге и категорией Божественного Откровения, русская философия наряду с этим не отвергает и необходимости рационализма и сенсуализма в философской деятельности. В этом «синтетизме» русской философии подразумевается её выгодное отличие от односторонностей идеализма (= рационализма) и эмпиризма (= сенсуализма), культивируемых ради их якобы исключительной истинности. Идеализм в отрыве от опыта вырождается в высокопарные, претенциозные, но нередко бессодержательные словосочетания. Эмпиризм при своем последовательном осуществлении именно как исключительно истинного метода философствования неизбежно приводит к онтологическому и этическому материализму, фатализму (отрицанию свободы) и атеизму, которые суть основные признаки мировоззренческого абсурда. Но неверные порознь при одностороннем своём осуществлении рационализм и эмпиризм при своей координации и здравом, т. е. умеренном, приложении к умственной деятельности вполне доказывают свою философскую плодотворность. Что в русской философии, по убеждению архимандрита Гавриила, и учитывается. В дальнейшем архимандрит Гавриил старается подтвердить примерами характер русского философского мышления.

Так как православие перенято русскими от Византии, то и следует искать среди византийских священнослужителей, просветителей России, первых выразителей русской философии. Архимандрит Гавриил первым в этом списке вспоминает святителя Иоанна, Экзарха Болгарского (нач. 2-й пол. IX – 1‑я треть X). Анализируя различные сочинения святителя Иоанна, архимандрит Гавриил демонстрирует выдающуюся эрудицию его как в области христианского богословия, в том числе и (даже по преимуществу) апологетического богословия, так и в области древнегреческой философии, в которой, кстати, отдает предпочтение Платону перед Аристотелем, хотя и Платона принимает не полностью, а с христианскими поправками.

Далее вспоминается Никифор, митрополит Киевский и всея Руси (XI век – 1121). Кроме того, что этот святитель был изрядным богословом, он был и ученым философом-неоплатоником. По убеждению архимандрита Гавриила, митрополит Никифор стал образцом для подражания последующим русским писателям духовного чина, употребив свои обширные познания во всех науках на пользу укрепления церковно-православного учения. В своем наставлении князю Владимиру Мономаху святитель излагает сущность христианской нравственности, подробно объясняя её, кроме богословской аргументации, сведениями из античной философии (по теме «антропология-психология»). Архимандрит Гавриил по поводу этого наставления святителя князю приводит мнение Н. М. Карамзина (1766–1826), который увидел в этом наставлении пример того, «как древние учители нашей церкви беседовали с государями, соединяя усердную хвалу с наставлением христианским. Но оно драгоценно для нас <…> и по своему философскому направлению»[9]. Нравственное наставление митрополита Никифора князю Владимиру Мономаху сказалось, кроме всего прочего, и в том, что сам князь стал в свою очередь автором выдающегося нравственного «Поучения к детям», которое, по мнению архимандрита Гавриила, может считаться символом «общенародного русского любомудрия». Текст этого поучения архимандрит Гавриил излагает полностью на 32–34 страницах своей истории русской философии[10].

Даниила Заточника (XII век) архимандрит Гавриил квалифицирует как философа, по мудрости своей напоминающего Соломона. И в качестве подтверждения такой высокой оценки приводит фрагмент текста, который в истории русской словесности обозначается как «Слово Даниила Заточника». Это «Слово» тщательно исследовано отечественными учеными, но, тем не менее, окончательных выводов у этих исследований нет. Несомненно лишь то, что это произведение является выдающимся литературным памятником еще домонгольского периода Древней Руси. Но оригинального текста, относящегося к XII веку, нет. Только списки, относящиеся к гораздо более поздним временам – к XVI и XVII векам. Толком не известен даже автор текста. Но принято все же думать, что наиболее вероятным автором является историческое лицо, а именно некий опальный княжеский дружинник Даниил, который обратился со своим этим «Словом» к своему начальнику, новгородскому князю Ярославу Владимировичу, княжившему в Новгороде в 80–90 годы XII века. Попав по каким-то причинам в опалу и в ссылку в северный край новгородских владений, Даниил и обратился к князю со своим «Словом», целью которого было склонить князя к помилованию его и возвращению его в княжескую дружину. При этом Даниил указывал на свои достоинства (книжные знания, ум, мудрость, молодость, дар выражать свои мысли изящно), благодаря которым он мог бы быть у князя советником и даже помощником в управлении княжескими делами. Чтобы продемонстрировать князю свою ученость, Даниил излагает различные извлечения из Священного Писания, особенно из книг Ветхого Завета (Притчи Соломона, Премудрости Иисуса сына Сирахова, Псалтирь), а также из других книжных источников, известных в его время. В результате получился богатый подбор различных афористических высказываний на самые разные темы. Такая вот своеобразная энциклопедия древнерусского книжника.

Такой характер «Слова» способствовал тому, что при дальнейших переписываниях его текста к нему добавлялись переписчиками всё новые и новые фрагменты. Эти добавления в виде цитат, пословиц, различных бытовых притч (на темы «о богатых и бедных», «о мудрых и глупых», «о щедром и скупом хозяине», «о злых женах») в конце концов превратили первоначально задуманное Даниилом «Слово» как просьбу о помиловании в совершенно другой жанр – в сборник изложений древнерусскими книжниками (= «грамотеями») тех умствований, которые они извлекли из всех доступных им литературных источников. Это как раз и придает всему этому сочинению особую ценность, ибо в нем отражается духовно-умственный мир древнего русского интеллигента (= «грамотея»). А ведь это и есть то, что архимандрит Гавриил называет русской философией и что позволило ему усмотреть в Данииле Заточнике русского Соломона.

Кроме всего прочего, в «Слове» содержится очень важное признание самого Даниила Заточника о том способе, которым он приобрел свои знания. Вот это признание: «Я, княже, за море не ходил, у философов не учился, но был как пчела, припадающая к разным цветам и собирающая их нектар; так и я, из многих книг выбирая сладость словесную и мудрость, собрал их, как в сосуд». Этот метод приобретения высоких (не эмпирических) знаний, или, что то же самое с точки зрения архимандрита Гавриила, комплектования содержания русской философии – через извлечение элементов этой философии из уже имеющихся источников – чрезвычайно характерен для русских мыслителей. Они именно находили истину в наличном умственном материале и извлекали её из него, как пчела извлекает мед из наличного разнообразия цветов. «Пчела» есть меткое метафорическое обозначение истинного мудреца. Мудрец не изобретает истину, он её находит. Ибо если бы истину можно было бы изобрести, то тогда бы истин было бы столько, сколько было бы изобретателей, т. е. безграничное множество, но «множество истин» есть абсурд, потому что истина может быть только одна.

Преподобный Нил Сорский (1433–1508) поставлен архимандритом Гавриилом следующим за Даниилом Заточником в списке русских философов. Для подтверждения философской значимости преподобного Нила Сорского приводится фрагмент его наставлений из его же основного литературного произведения – «Устава скитской жизни». Наставления эти исходят из того понимания преподобным Нилом Сорским возможности нравственного совершенствования для инока, как и для всякого христианина, которое состоит в том, что началом такого нравственного совершенствования непременно должен быть аскетический образ жизни. Но аскетизм при этом понимался преподобным Нилом Сорским не как механическое воздействие на тело через пост и послушание, как это обычно понималось в те времена, а как прежде всего воздействие на разумно-сознательную сторону души самого аскета. Воздействие это начинается с того, что высшим авторитетом для пытающегося усовершенствовать свою нравственность инока должны быть установлены исключительно только «божественные писания». Нравственно недостойное поведение инока, как и вообще всякого человека, имеет, по убеждению преподобного Нила Сорского, основной причиной невежество относительно сущности «божественных писаний». При разумном же усвоении сущности «божественных писаний» воля инока должна сообразовывать свои действия со смыслом этих писаний. Интеллектуализм такого понимания роли разума в нравственно-аскетическом делании инока, да и всякого человека, ещё более подчеркивается убеждением преподобного Нила Сорского в том, что сами «божественные писания» должны подвергаться разумной критике со стороны инока. Получается, что инок для нравственного своего совершенствования не только должен подчинять свою волю предписаниям «божественных писаний», но даже предварительно он обязан эти писания подвергнуть испытанию (т. е. критике) по той причине, что «писания многа, но не вся божественна». Такой принципиальный рационализм преподобного Нила Сорского резко его выделяет среди современников, русских «грамотеев», позволяет видеть в нём действительно вполне самобытного не только практика, учителя нравственности, но и теоретика, философа, ибо именно для философа является отличительной чертой то, что он видит в индивидуальном своем разуме основную проверочную инстанцию при поиске истины[11].

Этот рационализм преподобного Нила Сорского вызвал решительное неприятие его современника и принципиального оппонента преподобного Иосифа Волоколамского (1440–1515), который усматривал в попытке преподобного Нила Сорского критически отнестись к «божественным писаниям» даже некую ересь[12].

Правда, рационализм преподобного Нила Сорского не был таким уж прямолинейно последовательным. В области нравственности, т. е. в сфере практической философии, он даже культивировал мистицизм, который ведь есть диаметральная противоположность теоретическому рационализму. Письменно зафиксированы его мысли о том, что нравственная добродетель производится «безмолвием», но умаляется «от бесед», т. е. от умствований. «Наипаче же нужно хранить безмолвие, умереть всему миру и жить единому Богу». Откуда мистицизм у преподобного Нила Сорского? Это следствие влияния греческого мистического учения «исихазма», с которым преподобный Нил Сорский познакомился на Афоне, где он пробыл в молодые годы некоторое время. Исихазм как раз на Афоне и зародился. Это учение по своему замыслу есть модификация неоплатоновского «экстасиса».

В списке представителей русской философии у архимандрита Гавриила после преподобного Нила Сорского стоит Феофан (Прокопович; 1681–1736), архиепископ Новгородский. Перерыв более чем в 200 лет! В России уже совершенно другая культурная эпоха, эпоха радикальных преобразований Петра I. Архиепископ Феофан (Прокопович) был одним из активнейших помощников Петра в его преобразованиях в сфере церковного управления (ликвидация патриаршества, «Духовный регламент» и пр.) и в сфере взаимоотношений государственной власти и Церкви (церковное управление должно быть в полном подчинении государственной власти, как это было учреждено в протестантских странах). Отношение архиепископа Феофана (Прокоповича) к философии было определено исключительно только его школьным образованием и самостоятельным чтением (т. е. самообразованием). А образование у него было вполне основательным, и начитанность весьма широкая. Уроженец Киева, он прошел курс обучения в тамошней Киево-Могилянской академии, в которой учебная программа (на латинском, кстати, языке) контролировалась местными поляками-иезуитами, а затем он прошел курс (или часть курса) обучения в Риме в иезуитской же коллегии святого Афанасия (ему, как будто, даже для этого пришлось принять католичество). Но в 1704 году он возвратился в Киев (и в православие) и стал преподавать в академии. Среди учебных дисциплин, которые он преподавал, была и философия. Было даже учебное пособие по философии, им написанное в 1708 году и оставшееся в рукописи – «Аристотелико-схоластическая философия» на латинском языке. Весь материал по философии был, конечно, в основном тот, который он усвоил за время своего обучения в Киевской академии и Римской коллегии и восполнял который чтением. Аристотель и его схоластические трактовки – это из учебных программ. Декарт, Бэкон, Спиноза, Лейбниц, Вольф – это из книг. Ничего русского в таком философском материале нет. Это просто фрагментарное воспроизведение европейской философии.

Для непосредственного ознакомления своих читателей с философией архиепископа Феофана (Прокоповича) архимандрит Гавриил предлагает его рассуждение «о безбожии», напечатанное в типографии московского университета в 1774 году. В этом рассуждении аргументируются два основных положения религии, а, значит, опровергается безбожие: 1) существует душа человека бестелесная и бессмертная, 2) существует Бог. Бестелесность души доказывается сравнением содержания душевной жизни и содержанием мозга человека. Содержание душевной жизни чрезвычайно богато: это и неисчислимое количество познавательных образов (= идей), окружающих человека предметов чувственного мира и различные комбинации этих образов; это и властные акты воли человека, которые сопровождают все его поступки на протяжении всей жизни; это и разум, «первейшая часть души», который устанавливает пределы для свободы воли в её действиях, чтобы тем самым предупредить действия воли, нарушающие нравственные нормы; в такой «предупреждающей» функции разум проявляет себя как «совесть». А что же можно найти в мозге человека? Ничего, кроме вещественной субстанции, имеющей определенную протяженность, измеряемую по широте, высоте и глубине, которую, субстанцию, можно, конечно, распределить в пространстве на части, можно даже разделить на химические элементы, но и только, – никакого душевно-духовного содержания там обрести не удастся. Бессмертие души есть логическое следствие её бестелесности. Всё телесное и вещественное когда-либо было рождено и когда-либо неизбежно умрет. Душа же бестелесна и поэтому на такую участь – неизбежную смерть, она не обречена.

Существование Бога архиепископ Феофан (Прокопович) обосновывает хорошо известными в то время доказательствами. Архимандрит Гавриил просто перечисляет эти доказательства, но не приводит тексты этих доказательств. Бытие Бога доказывается 1) врожденным познанием о Боге, и согласием всех народов в признании существования Бога. Здесь подразумевается, во-первых, т. н. онтологическое доказательство бытия Бога, а, во-вторых, т. н. consensus gentium. Онтологическое доказательство бытия Бога заключает от наличия понятия о Боге у каждого человека к существованию Бога, ибо только существованием Бога можно объяснить наличие у человека понятия о Боге. Бог Сам внедрил понятие о Себе в душу каждого человека. Consensus gentium (= согласие народов) есть понятие, обозначающее наличие религии, хоть в каком-либо её варианте, у всех без исключения народов. Если нет народов без религии, то это есть основательное доказательство в пользу культурной плодотворности религиозного мировоззрения, в основе которого находится признание бытия Бога в качестве несомненной истины. Бытие Бога доказывается 2) рассуждением о начале движения. Здесь подразумевается вариант т. н. космологического доказательства бытия, который сформулировал ещё Аристотель. Всё в мире движется. Должен же быть тот перводвижитель, который это вселенское движение начал. Таким перводвижителем можно помыслить только Бога. Бытие Бога доказывается 3) рассматриванием величества и благочиния Вселенной. Здесь подразумевается т. н. телеологическое доказательство бытия Бога. Вселенная устроена поразительно целесообразно. Устроителем этой целесообразности можно помыслить только вселенский разум, т. е. Бога. Бытие Бога доказывается 4) рассуждением о человеке, в особенности расположением и соразмерностью членов тела. Здесь подразумевается вариант телеологического доказательства бытия Бога, в котором обращается внимание на изумительную целесообразность устройства человеческого тела, позволяющая человеку познавать окружающий его чувственный мир в мере, превышающую способности любого животного, и позволяющую человеку осуществлять воздействие на этот окружающий мир (земледелие, строительство, камнеобработка, металлургия и пр.), недоступное для животных. Причиной такой целесообразности может быть только Бог.

Все эти апологетические рассуждения архиепископа Феофана (Прокоповича) к понятию русской философии прямого отношения не имеют. И эти рассуждения не есть его изобретение. Они составляли содержание тогдашней европейской школьной учености, усвоенной архиепископом Феофаном (Прокоповичем) ещё во время прохождения обучения в Киевской академии и в Римской коллегии.

Архимандрит Гавриил кратко излагает хронологию жизни Георгия Конисского, а далее приводит название его основного философского труда, в котором содержится полная система любомудрия (= философии) автора. В названии, по-латински сформулированном, говорится о том, что в предлагаемом рукописном сочинении излагаются суждения по четырем разделам философии (логике, метафизике, физике и этике), которое, сочинение, написано в 1749 году в Киеве префектом тамошней академии Георгием Конисским. Содержание этой массивной рукописи (около 500 листов мелкого письма), написанной по-латински, не анализируется, а просто архимандрит Гавриил на двух страницах своего сочинения приводит фрагмент этого текста для самостоятельного изучения читателем. Но общая оценка характеру философствования Георгия Конисского всё же дается. Будучи в свое время не только префектом Киевской академии, но и преподавателем в ней философии, Георгий Конисский, «изъясняя слушателям своим истины разума, подкреплял оныя весьма прилично мнениями святых отцов, чтобы надежнее предохранить юных, неопытных мыслителей от лжеумствований суетных и опасных»[13]. Такой метод преподавания философии точно соответствует христианскому пониманию сущности философии, – критерием истинности философских суждений является их соответствие христианскому вероучению.

Этому мыслителю архимандрит Гавриил отводит самое большое место в своем сочинении – страницы 53–70. Прежде всего подробнейшим образом излагается биография Григория Сковороды. Выявление характера философии Сковороды начинается со сравнения его с Сократом. По мнению архимандрита Гавриила, сходство Сковороды с Сократом состоит прежде всего в том, что оба считали своим призванием быть нравственными наставниками простого народа[14].

Второе сходство Сковороды с Сократом, по мнению архимандрита Гавриила, в том, что и тот и другой видели начало истинного ведения (т. е. философии) в самопознании. Сущность человеческой природы (как следствие самопознания, т. е. познания человеком своей собственной сущности), правда, выглядела для Сократа и Сковороды по-разному. Если Сократ толковал человеческую природу «по гаданиям здравого смысла», то Сковорода изъяснял человеческую природу «по откровениям небесного разума»[15].

Сам Григорий Сковорода очень высоко оценивал роль Сократа в истории античной философии. Архимандрит Гавриил приводит длинные цитаты из писаний Сковороды, в которых эта высокая оценка содержится. Мысль Сковороды, эту высокую оценку обосновывающая, состоит в следующем. Обычно, когда вспоминают величайших философов Древней Греции, то приводят прежде всего имена Платона, Аристотеля, Зенона (Китийского, основателя стоицизма), Эпикура. Но при этом забывают, что все эти учения имеют своим истинным источником именно «науку» Сократа. Поэтому в России (у Сковороды – «в Руси») необходимо должен появиться свой Сократ, чтобы впоследствии за ним появились свои Платоны, Аристотели, Зеноны и Эпикуры[16]. И вот, в роли русского Сократа Григорий Сковорода видел именно себя. Дело, в котором намеревался Сковорода проявить себя русским Сократом, было, по его прямому признанию, «обучать братию добродетели: яко свыше заповедано мне: сей мой сан есть и жребий, и конец, и цвет, и плод жизни и трудов моих упокоение»[17].

Правда, на самом деле основной темой размышлений Григория Сковороды было всё же не «обучение добродетели», а тема самопознания. На эту тему у него даже сложилась целая теория. Основные положения этой теории следующие. Так как познающая себя личность может рассматривать себя тремя различными способами – 1) как индивида, 2) как члена общества, в котором он оказался от рождения, и, наконец, 3) как принадлежащего к человеческому роду, к человечеству вообще, – то и процесс самопознания состоит из трёх этапов, каждый из которых соответствует одному из этих трёх способов самовосприятия личности. Первый этап самопознания состоит в реальной оценке своей индивидуальной природы (физической и психической). Второй этап самопознания состоит в отдании индивидом себе отчета, к какой языковой, национальной и религиозной общности он принадлежит, гражданином какого государства он является. Третий этап самопознания состоит в том, чтобы усвоить ту истину, что каждый человек есть образ и подобие Бога. При этом Сковорода настаивал на том, чтобы результаты всех этих трех способов самопознания были бы приведены в одну систему мировоззрения, которое и определит всё дальнейшее поведение индивида. В греческой философии Сковорода указывал трёх мыслителей, каждый из которых учил только одному способу самопознания: 1) неизвестный по имени автор знаменитой надписи «Познай самого себя» на фронтоне дельфийского храма учил познанию самого себя как индивида; 2) Соломон учил опознанию самого себя как гражданина; 3) Сократ имел в виду познание себя как человека вообще. Лишь в учении Христа, по убеждению Сковороды, впервые была выражена мысль о полном, т. е. трояком познании самого себя[18].

В конце своего изложения сущности философии Григория Сковороды архимандрит Гавриил обращает внимание на его действительно оригинальное педагогическое учение. Состоит это учение в следующем. Сковорода вполне сознательно противопоставлял свое просветительское учительство учительству дипломированных интеллектуалов-ученых. Отличий два. Во-первых, если городские ученые учат в специальных школах и учат преимущественно барчуков, отпрысков важных людей, то сам Сковорода имел вполне осознанное намерение просвещать именно простых людей и не в школах, а в непосредственных контактах с селянами. Традиционное барское высокомерие в отношении к простым людям Сковорода отвергал: «Барская умность, будто простой народ есть черный, видится мне смешная»[19]. Относительно того распространенного в те времена обвинения простого народа в инертности и равнодушии к городским знаниям Сковорода отвечал: «Мудрствуют: простой народ спит. Да и пусть спит и спит сном крепким, богатырским. Всяк сон кончается пробуждением и бодрствованием»[20]. Во-вторых, предназначая себя для просвещения простого народа и будучи сам по происхождению частью простого народа, Сковорода выражал твердое убеждение, что и вообще каждый просветитель-учитель народа должен происходить из самого же народа, ибо только при соблюдении этого условия народ получит именно то знание, в котором он по-настоящему нуждается (так как учитель из народа хорошо знает, в каких знаниях народ нуждается). Доверять образование народа «покупным учителям» из немцев и французов значит подвергать свой народ чужому воспитанию[21].

В этом разделе приводятся два кратких рассуждения митрополита Платона (Левшина), в которых излагается сущность двух традиционных доказательств бытия Бога – телеологического и нравственного. Согласно телеологическому доказательству, окружающий человека предметно-чувственный мир настолько целесообразно устроен, что вывод о Боге как устроителе этой целесообразности неизбежен, причем неизбежен настолько, что во всем человечестве нет народов, пусть даже самых диких, которые бы не имели веры в Бога. Согласно нравственному доказательству (точнее сказать, одной из модификаций этого доказательства), совесть человека, четко разделяющая добро и зло в его поведении, несомненно свидетельствует о существовании Бога, голосом которого совесть как раз и является. Напоминая эти доказательства бытия Бога, митрополит Платон делает вывод, что перед их непреоборимой убедительностью исчезают всякие рациональные основания для безбожия.

Из этих двух рассуждений трудно сделать какой-то вывод о вкладе митрополита Платона (Левшина) в формирование русской философии. В простых повторах основных мыслей телеологического и нравственного доказательств бытия Бога ничего нового нет. Эти доказательства и для конца XVIII века были давно и хорошо известными элементами христианской защиты веры в Бога перед нападками безбожников.

Об этом человеке архимандрит Гавриил сообщает только биографические данные и названия сочинений, написанных им. Никакого содержательного представления о его философских суждениях из этого вынести невозможно.

То же самое: биографические данные, звания, занимаемые должности и названия сочинений, из которых, голых названий, никакого представления о содержании извлечь невозможно.

Для создания представления о внутреннем мире этого человека, бывшего одно время попечителем московского университета, архимандрит Гавриил приводит одну длинную цитату из его рассуждения «О блаженстве». В этом рассуждении истинное блаженство понимается как исключительно только тихое и одинокое пребывание в среде сельской природы, далекой от толкучки городской жизни. Счастливый индивид, попавший в такую среду (уединенный луг, прозрачная речка, тенистый сад), «день и ночь поучается в великой книге природы, и душа его возвышается от созерцания неизмеримых творений Господних»[22]. Ясно, что такая сентиментальная лирика имеет большее отношение к художественной литературе, чем к философии.

Немец. Приглашен в Россию в 1804 году для преподавания в московском университете, где и преподавал до 1811 года, а затем вскоре вернулся на родину. Слыл обладателем энциклопедической учености. Архимандрит Гавриил приводит длинный список его ученых трудов. Но при этом никаких сведений о конкретных философских суждениях Буле не предоставляется. Так что понять, какое отношение Буле имеет именно к русской философии, невозможно.

Только краткая и притом неполная биография и список названий научных работ (в числе которых были и философские), большинство даже и неизданных. О содержании философских суждений из этой информации архимандрита Гавриила никакого вывода сделать невозможно.

После кратких биографических сведений, доведенных до 1826 года, когда бывший до этого архиепископом Московским Филарет стал митрополитом Московским, и перечня некоторых его богословских сочинений, в том числе и таких хорошо известных уже в то время произведений как «Пространный катихизис» и «Начатки христианского учения», архимандрит Гавриил излагает текст его, митрополита Филарета, философского «Рассуждения о нравственных причинах неимоверных успехов наших в войне с французами 1812 года».

Само это рассуждение есть действительно яркое проявление философского дарования митрополита Филарета в области философии истории и религиозно-философской этики. Одна из основных мыслей этого рассуждения, которую подчеркивает митрополит Филарет в начале, состоит в том, что для формирования сильного государства необходимы не только физические и политические основы, но даже в большей степени необходима нравственная основа. Только эта основа и дает действительное превосходство в вооруженной борьбе государств друг с другом. И пример такой борьбы, где нравственное превосходство привело к военной победе одного государства над другим, есть война России против Франции в 1812–1814 годах. В самом начале этой войны совершенно очевидным для Наполеона, как и практически для всех политиков в Европе, было внешнее, материальное превосходство французов над русскими. Громадное войско, в котором участвовали полтора десятка основных европейских народов, воодушевление от предыдущих военных побед над Австрией и Германией, и, наконец, надменно-высокомерное отношение к «русским» как восточным варварам, неспособным в принципе противостоять «передовым образованным европейцам». Казалось бы, что этому могла противопоставить Россия? Но историческая реальность вскрыла истинное положение вещей. Военное поражение всеевропейского ополчения во главе с Францией от России стало очевидным для всех.

Решающая причина такого исхода борьбы Европы с Россией, по убеждению митрополита Филарета, состоит в нравственной ущербности европейцев, которая, нравственная ущербность, есть прямое следствие уклонения европейцев от истинного христианского правоверия, т. е. от православия. Кто уклоняется по каким-либо причинам от признания истинного христианского вероучения и, как неизбежное следствие, от исполнения на практике правильно понимаемого закона Божия, тот непременно теряет нравственную устойчивость во всех своих делах, в том числе и в государственных и в том числе и в вооруженных попытках доказать свое превосходство над другими народами.

Далее митрополит Филарет это свое исходное положение обобщает в целое историософское учение о сущности государства. Настоящее государство, а не мнимые его подобия, должно содержать в себе следующие три признака. Во-первых, вера в Бога (согласно истинно христианскому пониманию его сущности) и неуклонное следование тем нравственным правилам, которые этой верой определяются как истинные. Без этого признака, как уже было сказано, государство не будет иметь жизнеспособных ресурсов для своего существования. Во-вторых, непосредственное управление государством должно осуществляться законно утвержденным монархом. Почему именно монархом? Потому что монарх по своей функции правителя аналогичен родителю-отцу, главе изначальной ячейки общества (и государства) – семьи. Так как общество (и государство) неизмеримо многочисленнее семьи, то прежнее естественное семейно-племенное управление таким большим скоплением людей стало невозможным и поэтому исторически неизбежно возникла необходимость именно монархического управления общественной и государственной жизнью. Монарх сохраняет прежнюю функцию управления, которая зародилась в семье, но эта функция распространяется уже на всю массу населения государства. Монархическое управление государством есть, таким образом, самая естественная форма государственного управления. В-третьих, монархическая форма управления государством естественно же восполняется общественной активностью граждан, которая, гражданская активность, есть опять же естественное следствие того положения, что истинное государство есть союз свободных нравственных существ, соединившихся между собою для охранения и утверждения общими силами закона нравственности, который есть необходимое условие их совместного бытия. К этому утверждению митрополит Филарет добавляет следующее соображение. То, что обычно считается непосредственным регулятором общественных отношений, т. е. правовые нормы, суть ничто иное как конкретные нравственные положения, которые законодательно утверждаются в качестве правовых норм.

В толковании сущности второго и третьего признака истинного государства митрополит Филарет в значительной степени повторяет те соображения, которые к тому времени стали уже хрестоматийно-элементарными. Происхождение монархической формы государственного управления из власти отца семейства, происхождение государства из свободного соединения людей для совместного обеспечения безопасности своего совместного существования (при этом, свободно договаривающиеся индивиды добровольно отказываются от части своей индивидуальной свободы, передавая её правящей в обществе властной инстанции), происхождение правовых норм из нравственных норм, – всё это для того времени было хорошо известными мыслями, усваиваемыми, как и положено, в школьном обучении. Митрополит Филарет в данном случае, выступая как мыслитель, действует в полном оснащении той школьной образованности, которая утвердилась еще в начале XIX века в российских духовных учебных заведениях. По-настоящему оригинальным, т. е. не извлеченным из школьных курсов, во всем этом учении о сущности государства было положение, зафиксированное как первый признак истинного государства, – положение о нравственной сущности истинного государства, которая, нравственная сущность, объяснялась истинным правоверием государственной религии, т. е. православием.

Здесь информация очень скупая. Сообщается только хронология жизни Даниила Велланского (естественно – до 1840 года). А отношение его к философии характеризуется только тем, что он был ревностным последователем школы Шеллинга на русской земле. И всё. Никаких подробностей, в которых можно было бы засвидетельствовать наличие элементов философии Шеллинга в высказываниях Велланского, не приводится.

То же самое – хронология жизни (до 1840 года) и характеристика философских взглядов в виде «последователь Шеллинга», и только.

За хронологией жизни (до 1840 года) этого человека следует пространное изложение его юридических рассуждений. В частности, в этих рассуждениях содержится характеристика различных видов государственного управления.

Монархический образ правления характеризуется как самый древний, с природою человеческою более всего согласный, простой и ясный для понимания, и самим Богом установленный. Преимущество монархического управления государством состоит в том, что власть законодательная, судебная и распорядительная (административная) находится в одной только инстанции, в руках монарха, и поэтому само управление в таком случае для своего осуществления гораздо удобнее и эффективнее, чем при управлении многими (при аристократическом управлении) или, тем более, всеми (при демократическом управлении)[23].

Аристократический образ управления государством Солнцев отождествляет с республиканским. Оценивает он этот образ управления, понятно, принципиально ниже монархического. По его мнению, аристократическо-республиканское управление государством есть результат сознательного разрушения монархической формы управления, единственно правильной. При аристократическо-республиканском управлении государством монархическое единоначалие заменяется аристократическим многоначалием, что усиливает бремя содержания увеличивавшегося таким образом начальства для простого народа. Отрицательные следствия отказа от монархии в пользу аристократии-республики сказываются на самом народе и потому ещё, что часть этого народа в виде аристократов-вельмож, присвоивших государственную власть, становится в положение, при котором узаконивается её, этой части народа, преимущество перед основной массой народа, что, очевидно, несправедливо. В монархии такой несправедливости нет. Приближенные к монарху его помощники в управлении государством находятся в подчинении у него, которое, это подчиненное положение, в какой-то степени уравнивает этих приближенных к монарху личностей с простыми гражданами государства, тоже подчиненными монарху. Именно по этой причине установления качественного различия между простыми гражданами и вельможами-аристократами аристократический образ правления не отличается устойчивостью и долголетием, ибо недовольство простых граждан такой очевидной несправедливостью приводит или грозит привести к замене аристократического многоначалия всеобщим т. н. народоначалием.

Демократия есть по сути дела естественное дальнейшее развитие республиканского образа правления, т. е. аристократического. Монархическое правление при его разрушении приводит к аристократическому правлению, которое, в свою очередь, при продолжении тенденции отдаления от монархии неизбежно превращается в демократию. Демократия бывает двух видов. Собственно демократия, когда весь народ какого-либо государства сам собою правит. Так было, по замыслу, в древнегреческой Аттике. Но такой тип демократии может быть осуществлен только в небольших государствах с немногочисленным населением. В новое время государства имеют почти всегда слишком многочисленное население. Поэтому у них реализуется другой тип демократии – демократия представительная. Это когда власть осуществляется не непосредственно самими гражданами, а теми личностями, которые для этого дела, властного управления, выбираются рядовыми гражданами государства. Основной недостаток демократического управления государством состоит как раз в этой его природе – в необходимости для всех властных процедур (и по линии законодательной и по линии исполнительной власти) включать один и тот же механизм коллегиального обсуждения, которое, коллегиальное обсуждение, в свою очередь нуждается в предварительной самоорганизации самой коллегии для производства намечающегося совместного обсуждения какого-то вопроса. Всё это требует долгого времени для принятия властных решений, в то время как некоторые решения, особенно по вопросам внешней и внутренней безопасности, необходимо принимать быстро или даже немедленно. А на это демократия неспособна по самой своей природе.

Этими рассуждениями Солнцева, которые можно отнести к теме «сущность и происхождение государства», только и обозначается его отношение к философии. Всё остальное в его текстах, изложенных архимандритом Гавриилом, имеет почти исключительно только юридический характер. Солнцев ведь и был по своему общественному положению преимущественно специалистом в правоведении.

Прежде всего подробно излагаются биографические сведения о Сергее Семеновиче Уварове. Акцент ставится на той выдающейся деятельности, которую произвел Уваров в сфере народного просвещения и научного образования в России. Для характеристики глубокой и разносторонней учености самого Уварова архимандрит Гавриил предложил его рассуждение о роли языков в культурной истории человечества.

А роль эта та, что языки суть ничто иное, как истинные корни культуры. Обычно о том или ином народе судят по его словесности и истории. Именно словесность и история считаются (осознанно или неосознанно, – всё равно) основой культуры каждого народа. Но на самом деле настоящей основой каждой конкретной культуры является её язык. Именно язык сам по себе, даже без соответствующей словесности. На практике, конечно, изучение культуры каждого народа сводится к изучению его словесности, письменной прежде всего. Но даже если бы соответствующая словесность оказалась бы по каким-либо причинам недоступной или даже у какого-либо народа письменной словесности и вовсе не оказалось (такое иногда бывает среди т. н. отсталых народов), то и тогда можно было бы оценить культурное состояние такого народа исключительно только по его языку. Причем, под изучением языка следует понимать не изучение только – и даже не столько – его грамматики, сколько изучение тех понятий, которые словами данного языка обозначаются. В этом всё дело. Система понятий, обозначаемых словами конкретного языка, и есть истинная философия народа, носителя этого языка. Остальное, т. е. словесность устная и письменная на этом языке, есть естественное следствие природы этого языка.

Но словесности различных народов имеют различные степени культурного достоинства. Здесь есть своя иерархия. Некоторые языки с соответствующими словесностями имеют неизмеримо большее влияние на всеобщую культуру человечества, чем другие. Здесь следует отметить несколько выдающихся по своему культурному влиянию языков. Например, греческий язык вместе с латинским (происшедшим от него) лежит в основе всей культуры Западного мира. Арабский язык в соединении с персидским есть ключ к пониманию культурной истории всей Западной Азии, являясь в течение долгого времени ключом к познанию даже всей восточной древности. Санскритский язык вместе с другими диалектами Индии есть ключ к пониманию культуры и истории этой части Азии. К этим коренным языкам следует прибавить, конечно, еврейский, различные наречия племен татарских и языки китайский и японский.

Эти рассуждения Уварова относятся к философской дисциплине «философия языка», которую в те времена интенсивно разрабатывал Вильгельм Гумбольдт (1767–1835), с которым он, Уваров, был в личной дружбе. По своему содержанию эти рассуждения суть краткие парафразы соответствующих мыслей Гумбольдта.

Кратко изложив некоторые биографические сведения об этом человеке, которые ему были известны до 1840 года, архимандрит Гавриил для характеристики философских взглядов епископа Иннокентия излагает содержание его статьи «О неологизме или рационализме».

Сразу нужно обратить внимание на то, что под рационализмом в этой статье понимается не философский рационализм – т. е. гносеологическая теория, утверждающая, что источником истинного знания является исключительно только человеческий разум, интуитивно получающий это знание в виде общих понятий из метафизической области, – а рационализм богословский, отличительная особенность которого состоит в отрицании сверхъестественного.

Сущность рассуждений епископа Иннокентия на заявленную в заголовке статьи тему состоит в следующем. Рационализмом стали называть в Европе тот способ рассуждения в христианском богословии, который состоит в строгом следовании одним только доводам человеческого разума, без принятия во внимание свидетельств Божественного Откровения. Другое название этого рационализма есть неологизм (т. е. новое богословие в противоположность старому, традиционному, исходящему из признания сверхъестественного откровения в качестве абсолютной истины). Последователи такого способа умствования в богословии называются рационалистами, или неологами (т. е. новыми богословами, в противоположность палеологам – прежним богословам, держащимся традиции). Появился неологизм в Германии во второй половине XVIII века как следствие того рассуждения, что традиционное богословие (что у католиков, что у протестантов) пришло к такому пониманию сущности христианского вероучения, которое не соответствует строго понимаемому библейскому учению (вытекающему из строго научного изучения библейского текста). В результате возникло несколько вариантов «нового» понимания сущности христианства. Некоторые из неологов, как будто бы самые умеренные, предлагали лишь откорректировать христианское вероучение по типу того, что сделали социниане[24].

Но другие неологи в своих выводах шли гораздо дальше. Если человеческий разум вправе решать, что в Священном Писании считать правдоподобным (потому что для этого разума понятным), а что неправдоподобным (= непонятным для человеческого разума), то не логичнее ли и не проще ли вообще в принципе отвергнуть саму категорию «сверхъестественного» как фикцию, и толковать Священное Писание (= Божественное = сверхъестественное откровение) и вообще всё христианское вероучение, на этом Священном Писании сконструированное, – как и любой другой текст, претендующий быть фактором мировоззренческого просвещения, – исключительно только естественно-рационально, в соответствии с природой индивидуального человеческого разума. И тогда всё, что в т. н. Священном Писании находится сверхъестественного, следует пытаться изъяснять как естественное.

Одной из таких попыток изъяснять естественно христианское мировоззрение было утверждение некоторых неологов, что и христианское Божественное Откровение, и построенное на нем христианское вероучение вовсе не оригинальны, а есть результат проникновения в размышления христианских писателей и богословов восточных (древнеегипетских и древневавилонских) и эллинских (неплатонических) религиозно-философских умствований. Другие неологи просто утверждали, что оправданная человеческим разумом естественная религия (деизм) есть единственно здравая религия, основные положения которой и надо отыскивать в христианских текстах (Священном Писании и Священном Предании), а всё остальное там есть намеренные и вредные добавки, обезображивающие истинный смысл этих текстов.

Охарактеризовав таким образом сущность богословского рационализма (неологизма), далее в своей статье епископ Иннокентий разбирает конкретные рационалистические умствования, которыми подвергаются сомнению основные положения христианского вероучения, и дает опровержения этим умствованиям.

Мысли епископа Иннокентия, обнаруженные в этой его статье «О неологизме и рационализме», характеризуют его как христианского мыслителя, специализирующегося именно на апологетической защите христианского вероучения. Прямого выражения собственно философских взглядов здесь нет. Но косвенно выраженное отношение к философии здесь всё же имеет место. Если христианское вероучение заключает в себе абсолютную мировоззренческую истину, определяющую умственный мир и поведение верующего в эту истину человека, то тем самым выражается косвенное отношение ко всем философским попыткам обрести мировоззренческую истину помимо христианства. Отношение это – отрицательное. Если истина уже дана, то искать её нет нужды.

В конце всей своей работы архимандрит Гавриил поместил пространный библиографический список всей той литературы на русском языке, в которой находился, по его мнению, весь письменный материал, относящийся к теме всего его сочинения, – к истории русской философии. После этой библиографии помещена рубрика «Примечания», в которой, вопреки обычному смыслу этого раздела ученых сочинений (состоящему в том, что здесь должны излагаться подробности, лишь косвенно относящиеся к основному тексту сочинения), автор просто продолжил, как и в основной части работы, излагать информацию о тех русских деятелях, в умствованиях которых и обнаруживает себя, по его мнению, русская философия. О некоторых лицах в этом списке даются лишь одни упоминания, что вот такой-то человек учился там то, преподавал там то[25].

Никакой информации о содержании умствований этих лиц не дается. Но вот сообщение о Федоре Михайловиче Надеждине содержит в себе и информацию о его мыслях.

Федор Надеждин в 1833 году, когда он закончил Санкт-Петербургскую академию, был определен учителем философии в нижегородскую семинарию. Там, кроме всего прочего, им было составлено сочинение (видимо, в качестве учебного материала) на тему философского учения о сущности религии. Основное положение этого учения состоит в том, что в душе религиозного человека действуют все элементы души – и ум, и воля, и чувство. Эти элементы располагаются при этом в определенной иерархии. И первое место в этой иерархии принадлежит вовсе не уму (умозрению), а чувству (сердцу). Ибо даже и не умственно образованный человек может быть примерно религиозно благочестивым, что хорошо известно из практической жизни. И, что может быть ещё более убедительным, даже и умственно образованный человек, но при этом принципиальный философский скептик, сомневающийся даже в бытии окружающих его вещественных предметов, вполне может быть религиозным человеком и по своим чувствованиям, и по нравственным действиям, находя выход из своего философского скептицизма в религиозной вере[26].

Однако же в области религии за разумом сохраняется очень важная функция – предохранять от суеверия, т. е. от замены истинного объекта религиозного почитания – Бога, объектами ложными, подходящими под рубрику «идолы». А для осуществления этой функции разуму необходима определённая степень образования. Из такого понимания психологической сущности религии вполне естественно вытекает признание необходимости онтологического бытия Бога. А это признание является основанием соответствующей нравственной практики[27].

Однако с точки зрения христианского богословия такое понимание сущности религии явно недостаточно. И этот недостаток восполняется именно содержанием богословия. Без этого восполнения теряет дидактический смысл и сама философия религии.

Это изложение философского понимания сущности религии, предпринятое Федором Надеждиным, не есть его оригинальное изобретение. Оно есть повторение того учебного материала по теме, которое он усвоил во время своего обучения в Санкт-Петербургской духовной академии.

Из биографических сведений об этом человеке архимандрит Гавриил упоминает только дату его рождения – 1797 год, место получения им высшего образования – Венский университет, и дату занятия им должности профессора Санкт-Петербургского университета – 1832 год. А далее следует цитата из рассуждения Фишера, в котором он излагает свое понимание сущности той философии, которую он считает единственно здравой и единственно годной для школьного преподавания молодому поколению. Это понимание сущности философии содержит в себе следующие важнейшие три элемента. Философия должна содержать в себе: 1) уважение к религии, под которой подразумевается христианская вера (в православном её догматическом толковании); 2) уважение к государственной власти в стране; 3) безусловное повиновение существующим законам в стране. Что касается уважительного отношения философии к христианской вере, то оно должно проистекать из признания философией наличия в христианском вероучении Божественного Откровения, сомневаться в истинности которого на основании рассуждений принципиально несостоятельного человеческого разума нелепо. Уважение к государственной власти в стране и, как следствие, уважение к правопорядку в стране обосновывается естественной необходимостью мирной жизни в государстве и обществе, которая только, мирная жизнь, и может способствовать постепенному совершенствованию общественного устройства. Намеренно сеять в обществе раздор и беспорядки, во всяком случае, не есть действенное средство общественное устройство совершенствовать[28].

В 1840 году, когда было опубликовано рассматриваемое сочинение, архимандрит Гавриил мало что знал о В. Н. Карпове. Он даже не знал точной даты его рождения. Назвал 1800 год, а на самом деле это был 1798 год. Далее он сообщает краткие биографические сведения. Окончил В. Н. Карпов воронежскую семинарию, в которой, кроме всего прочего учебного материала, перенял философские знания от тамошнего преподавателя философии протоиерея Иоанна Зацепина, которого сам архимандрит Гавриил, по-видимому, хорошо знал, потому что дает ему характеристику как знатоку Шеллинга. Попав для продолжения образования в Киевскую академию, Карпов и здесь проявил усердие в усвоении философских знаний, которые здесь преподавал протоиерей Иоанн Скворцов, выпускник, кстати сказать, Санкт-Петербургской академии.

В результате накопления философской эрудиции у Карпова сложилась целая система философских положений. Сущность этой системы архимандрит Гавриил видит в следующем. Карпов, по его мнению, предпринял попытку объяснить этические и гносеологические проблемы в сознании человека при помощи анализа взаимоотношений духовного и телесного элемента в сущности человека. Эти антропологические элементы восходят к своим онтологическим основам – к, соответственно, Богу и вещественности (материи). Задача состоит в том, чтобы Бог и вещественная природа пришли бы в гармоническое взаимодействие друг с другом. Но в практической жизни этого почти никогда не бывает. В этом и заключается основная причина всех нравственных и гносеологических проблем в сознании человека. В нравственности борются между собой нравственные нормы, имеющие свой источник в Боге, и аффектированное стремление индивида жить по похотям своей чувственной природы, которая видит в нравственных нормах помеху для своей свободы. В области разумной деятельности борются между собой логические нормы, источник которых тоже в Боге, и произвольные, вне логических норм умствования, целью которых является словесное оправдание уклонений на практике от исполнения нравственных норм. Такой способ философствования Карпова архимандрит Гавриил обозначает термином «синтетизм»[29].

Информация здесь крайне скудная. Сообщается только, что Сидонский после окончания Тверской семинарии в 1825 году попал в Санкт-Петербургскую академию, закончив которую, он некоторое время был в этой академии преподавателем языков (английского и французского) и философии, а в 1835 году его служба в академии прекратилась. О том, что Сидонским было написано «Введение в науку философии», напечатанное в 1833 году, не упоминается. Но, при этом, понимание сущности и задач философии Сидонским, находящееся в этом «Введении», архимандрит Гавриил кратко излагает без всяких комментариев. Предмет изучения философии есть, во-первых, Вселенная (т. е. окружающий человека предметно-чувственный мир), и, во-вторых, свойства человеческого познания (т. е. гносеология), при помощи которых познание окружающего мира можно осуществить. Познавательная способность человека состоит из разума и опыта (т. е. органов внешних чувств). И всё. К этому добавляются два замечания: что метод познания у священника Сидонского есть математический и что философия у него разделяется на логику, метафизику и ифику (= этику). Без объяснений (необходимость которых очевидна) эти замечания имеют характер механического повторения общих мест, никакого дидактического воздействия не производящего.

Сообщается, что этот человек родился в 1810 году в Казанской епархии и что в настоящее время (время написания самого сочинения архимандрита Гавриила) он является учителем в Казанской семинарии. Для ознакомления с философскими размышлениями Сбоева берутся к рассмотрению два его сочинения – одно опубликованное, другое только рукописное. Опубликованное (в ученых записках Казанского университета) сочинение есть статья под названием «Гносис и гностики», в которой понимание сущности философии сводится к категорическому утверждению автора, что незыблемой и единственной основой философского знания может быть только Божественное Откровение. Мера уклонения от этой основы в философском рассуждении соответствует мере уклонения его от истины. Рукописное сочинение Сбоева имеет название «О нравственно-духовной жизни человека». По своему характеру оно представляет собою психологический анализ и гносеологическую оценку различных элементов душевного содержания человека. Сначала дается общая познавательная оценка содержания души человека, состоящая в том, что душа человека есть хранилище всех истин, доступных человеческому мышлению. Но эти истины хранятся в душе не в виде ясных и четких понятий, а в виде неких, метафорически говоря, необработанных заготовок будущих понятий. Автор эти заготовки называет «предощущениями». Задача умственной работы человека состоит в том, чтобы эти «предощущения» обработать и превратить в определенные понятия, необходимые для совершенствования умственной жизни. К этому гносеологическому рассуждению добавляется то соображение, что совершенствование умственной жизни человека не может быть достаточно глубоким и прочным, если оно не сопровождается религиозным чувством, высшим проявлением которого является христианская любовь.

В этих философских размышлениях Сбоева нетрудно узнать тот умственный материал, который он вынес из учебных курсов духовных школ. Ориентация на Божественное Откровение как на критерий отличия истинных философских суждений от неистинных есть вообще элементарное убеждение христианских мыслителей, впервые сформулированное ещё святым Иустином Мучеником-Философом и с тех пор повторяемое во всех христианских учебных пособиях по философии. В анализе душевного содержания человека на предмет отыскания в нем понятий как познавательных элементов легко распознать, во-первых, декартовскую гносеологическую теорию «врожденных идей» (у Сбоева: душа человека есть хранилище всех истин, доступных человеческому уму), а во-вторых, дополнительное разъяснение Лейбница к этой теории, состоящее в том, что врожденные идеи (= понятия) хранятся в душе не в логически и словесно раскрытом виде, а в виде неких душевных потенций (= возможностей) будущих понятий, обозначаемых у Лейбница термином «petites perceptions» (у Сбоева: предощущения).

Родился И. А. Кедров в 1811 году в семье сельского причетника. Учебу проходил в Угличском духовном училище, Ярославской семинарии и Санкт-Петербургской академии. После окончания академии вернулся в Ярославскую семинарию, где и проходил службу в качестве преподавателя и библиотекаря. Во время учебы в семинарии и, особенно, академии, и будучи уже преподавателем, Кедров глубоко интересовался философией. Обучаясь в академии, он с помощью своих товарищей однокашников перевел и издал в 1836 году в Санкт-Петербурге «Курс философии» Жерюзе. После окончания обучения в академии, будучи уже преподавателем в Ярославской семинарии, он опубликовал специальное философское сочинение «Опыт философии природы».

Для ознакомления с философскими взглядами Кедрова архимандрит Гавриил предложил вниманию своих читателей его рассуждение «Критический взгляд на науку философии». В этом рассуждении, кроме всего прочего, Кедров старается объяснить разницу между философией и естествознанием. Отличие философии от естественных наук состоит в самой сущности философского знания, которая обозначается Кедровым словом «выспренность»[30].

А «выспренность» Кедров толкует как «возвышение над всем пространственным и временным». Весь предметно-чувственный мир, вся естественная природа является реальностью, существующей в условиях (обстоятельствах) пространства и времени. Эта реальность является объектом изучения естественных наук. Реальность же сверхъестественная, находящаяся вне условий (обстоятельств) пространства и времени, находится в компетенции философского (метафизического) ведения. В этом вся принципиальная разница между естественными науками и философией. Следствием этой разницы является то, что ученые-естественники исследуют окружающий человека предметно-чувственный мир исключительно только в его фактическом содержании. Их не интересуют такие вопросы, как, например, вечно ли существует этот чувственный мир или он получил начало во времени, как понимать зло и какова причина его возникновения, имеет ли человеческая жизнь смысл или нет. Разрешением этих и подобных (метафизических) вопросов как раз и занимается философия.

Это рассуждение Кедрова по своему содержанию есть просто повторение постановки вопроса о соотношении естественно-научного знания и философии, и его разрешения, которое к тому времени уже было хорошо известным в Европе и в духовных школах России. Будучи воспитанником семинарии и студентом академии, Кедров, естественно, усвоил учебный материал, а став преподавателем, он, что тоже естественно, этот учебный материал уже преподавал. Данное рассуждение как раз и было письменным изложением одного из пунктов учебной программы.

Уже в самом начале своей «Истории русской философии» архимандрит Гавриил (Воскресенский) дает вполне определенное понятие о характере русской философии: признание в качестве источников философского знания в равной степени разума и опыта (= органов внешних чувств), но при этом критерием истины в получаемом из этих источников философском знании должно быть христиански понимаемое Божественное Откровение. Итак, русская философия есть христианское вероучение, корректирующее показания разума и опыта (= органов внешних чувств).

Но в собственно историческом изложении примеров русского философствования архимандрит Гавриил под философией понимает прежде всего мировоззренческие (метафизические) убеждения, зафиксированные или в устном народном творчестве (поговорках, например), или в литературных текстах, образованных по стандартам тогдашнего времени интеллектуалов. А так как в историческом прошлом России интеллектуалами были преимущественно христианские священнослужители, то и изложение этими священнослужителями содержания христианского вероучения, фиксируемое в своем сочинении архимандритом Гавриилом, тоже попадает под рубрику «русская философия». То, что христианское вероучение с формальной точки зрения есть философия, это бесспорно, ибо в христианском вероучении в качестве его теоретического содержания есть религиозная метафизика (богословие в тесном смысле: триадология и христология; плюс учение о спасении), а любая метафизика, в том числе и метафизика религиозная, и есть сущность философии. Но именно «русскости» в этой философии никакой нет. Христианское вероучение, даже если его рассматривать как философию, не может иметь в своем содержании признака национальности.

В списке лиц, которых архимандрит Гавриил в своей «Истории русской философии» представил как носителей русской философии, большая их часть вообще к философии в тесном смысле слова (т. е. философии как гносеологии) не имеет никакого отношения. Но мысли этих лиц, изложенные архимандритом Гавриилом, все-таки представляют собою бесспорную умственную ценность и потому вызывают живой интерес у читателя. Причина проста: эти мысли дают реальное преставление о той умственной атмосфере в российском обществе, которая в соответствующей исторической эпохе существовала. Так что всему сочинению архимандрита Гавриила (Воскресенского) более подходит название «Очерки (или наброски) истории русской общественной мысли».

Яков Николаевич Колубовский (1863–1929)

Второй опыт изложения истории русской философии принадлежит Якову Николаевичу Колубовскому (1863–1929). Основное сочинение, в котором он это изложение произвел, называется «Философия у русских». Это сочинение было напечатано в качестве краткого приложения к переведенной им же книге Ибервега «История новой философии в сжатом очерке» (СПб., 1890)[31]. Дополнительное сочинение Колубовского по этой же теме есть «Материалы для истории философии в России», напечатанные в номерах 4–6 журнала «Вопросы философии и психологии» за 1890–1891 годы[32].

Названия этих сочинений красноречивы – в них говорится не о «русской философии», а о «философии у русских» и о «философии в России». Совершенно очевидно, что «русская философия» и «философия в России» это далеко не одно и то же. Так на самом деле и думал Колубовский. Для него философия в России есть отнюдь не русская философия, а есть европейская философия в различных её вариантах, перенятая русскими и культивируемая в России. И началом этого процесса усвоения русскими европейской философии следует считать время конца XVIII – начала XIX веков. Сам этот процесс распространения европейской философии в России есть естественное продолжение распространения вообще европейского просвещения в России, начатого в результате радикального преобразования государства и общества Петром I. Усвоение русским различных вариантов европейской философии свелось, по сути дела, к простому повторению европейских оригиналов – вольфианства, французского просвещения, немецкой классической философии, позитивизма, материализма. Однако заимствованию русскими европейской философии все же нельзя придавать абсолютный характер. Среди русских философов были и носители того типа философствования, который имел несомненно самобытный характер, совершенно очевидно бывший не простым пересказыванием чужих мыслей. В качестве примеров таких носителей оригинальной русской философии Колубовский называет Е. Е. Голубинского, В. Н. Карпова, П. Д. Юркевича, т. е. преподавателей русских духовных (= богословских) школ. Их философская позиция характеризуется как «теизм». Сущностью «теизма» является, во-первых, философская защита христианского вероучения, а во-вторых, глубокая преданность Отечеству и монархии как традиционной форме управления русского государства и общества. Православному «теизму» соответствует система взглядов славянофилов, которую поэтому тоже надо признать самобытной, не проистекающей из европейского влияния.

Размышления Якова Николаевича Колубовского на тему истории русской философии скорее являются изложением подробного плана будущей работы по теме истории русской философии, а не самой этой историей. Что касается «Материалов для истории философии в России», так это вообще – о чем можно судить даже по названию – есть библиографический справочник для будущей работы. Никакого изложения исторического материала и его анализа там нет. А краткий очерк «Философия у русских» напоминает сборник, пусть и систематизированный, аннотаций-тезисов, предполагающий дальнейшее подробное изложение материала по пунктам этих тезисов.

Владимир Викторович Чуйко (1839–1899)

Сочинение Владимира Викторовича Чуйко под названием «Русская история» было напечатано в качестве «дополнительной статьи» к переведенной с немецкого языка «Истории философии с древнейшего до настоящего времени» Фридриха Кирхнера, изданной в Санкт-Петербурге в 1895 году. И хотя это сочинение так же, как и сочинение Я. Н. Колубовского «Философия у русских», невелико по объему, но оно, тем не менее, и богаче по содержанию излагаемого тематического материала, и анализы этого материала в нем более уверенные, и оценки более четкие.

Говорить о русской философии как о некоем самобытном умствовании раньше второй половины XVIII века бессмысленно. Обычное указание на юго-западную Русь, где в XVII веке было организовано училище, в котором, кроме всего прочего, преподавалась и философия (по схоластической программе), не имеет убедительности. Эти школьные философские упражнения никакого существенного положительного влияния на умственную атмосферу общества не производили, скорее вызывали подозрение в ереси, в уклонении от правой веры. Перелом произошел при Петре I. Он возымел намерение укоренить в России европейской образование, ценность которого он видел прежде всего в прикладном знании, но все-таки в учебной программе для академической гимназии он предусматривал и такие предметы как логика, психология и метафизика. Однако дело затянулось почти на половину столетия. Лишь после открытия в 1755 году Московского университета в его учебную программу была введена философия, под которой тогда подразумевалась прежде всего система Кристиана Вольфа (1679–1754)[33].

Эта же система проникла и в учебные курсы духовных школ. Интерес к философии в России в эпоху Екатерины II распространился и за пределы школьных учреждений. Но здесь предметом интереса было вовсе не немецкое Просвещение, олицетворяемое системой Вольфа, а Просвещение французское, в её антихристианском варианте, выразителями которого были Д. Дидро, К. А. Гельвеций и Вольтер. Однако почти в то же самое время, как-то внезапно даже для внешнего наблюдателя, вместе с влиянием этой французской философии обнаружилось и влияние мартинизма (вариант мистицизма) и масонства (вариант внецерковной секулярной этики). Но все эти волны влияния иноплеменной философии на умственную атмосферу российского общества именно для зарождения русской философии серьезного значения не имеют.