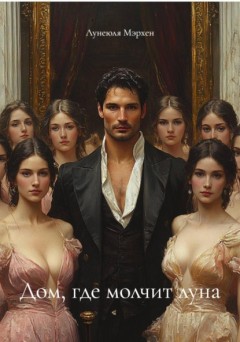

Дом, где молчит луна

Предисловие

Я помню море. Его дыхание било в камни, будто кто-то за стеной просил пощады. Тогда я ещё верил, что тьма существует вне нас – в штормах, в тенях, в забытых домах. Но теперь знаю: она живёт внутри. Она ждёт лишь отражения, чтобы вернуться.

Меня звали по-разному – странник, следопыт, судья. Но истинное имя моё утонуло вместе с женщиной, которую я не смог спасти. С тех пор зеркала стали моими врагами. Я избегал их взгляда, как взгляда предателя, и всё же однажды одно из них позвало меня обратно.

Сказало её имя.

Говорят, дом, куда я иду, стоит на краю скалы, где ветер не умолкает и свечи гаснут без причины. Там не слышно лая собак, не поют птицы, и луна – лишь бледная рана на небе. В том особняке отражения не возвращают взгляд. В нём ждёт моя вина, мой страх и, возможно, последнее оправдание. Если вы читаете эти строки – значит, дверь уже открыта. И за ней не ночь, а память. В ней луна молчит, потому что знает: свет – всего лишь способ увидеть тьму.

Я долго шёл к этому дому.

Дорога была узкой, как порез, и ветер бил в лицо ледяными пальцами, будто напоминая, что путь назад будет закрыт. К утру море посерело, его дыхание стало тяжелее, словно оно тоже знало, куда я направляюсь. Каждая волна ударяла в утёс с глухим звуком, похожим на биение сердца под землёй.

Я чувствовал, как земля дышит вместе со мной, как будто всё живое вокруг следит – не из любопытства, а из ожидания. Трава вдоль дороги была серебряной от инея, и казалось, что она шепчет, перекликаясь с ветром: «Он идёт».

Город остался далеко позади, со своими лампами, голосами, запахом мокрых камней и дешёвого табака. Здесь, на границе земли и моря, не было ничего человеческого. Только камни, воздух и чьё-то присутствие, которое нельзя назвать ни живым, ни мёртвым. Мои шаги отзывались гулом, будто я шёл по внутренностям спящего зверя. Вдали показался силуэт дома – темный, неровный, будто нарисованный рукой дрожащего художника. Его окна горели тускло, как глаза, видящие сквозь время.

Я знал, что внутри будет холодно. Знал, что запах старого воска и прелых роз встретит меня, как старый друг, уставший ждать. Но всё равно шагнул. Половицы прогнулись под ногами, и мне показалось, что особняк дышит – неравномерно, как больной, что цепляется за жизнь. В зеркале у входа я увидел не себя. Или не того, кем привык себя считать. Лицо было тем же, но взгляд – чужим. Отражение двигалось чуть медленнее, как будто вспоминало, как быть мной.

Я не помнил, как оказался у камина. Тени вокруг играли, будто смеялись. На стенах висели портреты – женщины с длинной шеей и тёмными глазами, мужчины с выражением усталой гордости. У каждого из них были руки, вытянутые к зрителю, словно они просили не помощи – прощения.

И только одно лицо среди всех было живым: Элоиза. Я не знал, откуда знаю её имя, но оно звучало во мне, как забытая молитва.

Где-то в глубине дома скрипнула дверь.

Я повернулся – там никого не было. Только запах лаванды и старой бумаги, только тихое дыхание сквозняка. Я шёл на звук, и каждый шаг отзывался эхом, как стук молота по гробовой крышке. Лестница вела вниз, в подвал, где стены были влажными, и казалось, что по ним стекает не вода, а время. Я не видел своего отражения в тёмном стекле, но чувствовал, что оно идёт рядом, повторяя шаги чуть в стороне.

Когда я спустился, воздух стал гуще, и где-то среди тьмы загорелся огонёк. Не пламя, а отблеск – будто кто-то держал свечу за углом. Я сделал шаг – и почувствовал запах моря. Солёный, густой, тяжёлый. Словно оно пробралось сюда через трещины в камне. И тогда я понял: море – это зеркало. Оно отражает не небо, а нас. Нашу вину, наши обещания, которых мы не сдержали. И, возможно, именно поэтому оно зовёт.

Я поднял взгляд – и увидел. В зеркале, покрытом трещинами, стояла женщина. Её волосы были влажными, как водоросли, а глаза – неподвижны, как глубина. На губах её играла улыбка, но не человеческая – холодная, терпеливая. Она не шевелила губами, но я услышал голос прямо в груди: «Ты снова пришёл». Я хотел спросить – кто она, зачем зовёт меня, почему дом живёт её дыханием. Но слова застряли, потому что я уже знал.

Тьма не приходит извне. Её приносим мы сами. Я видел это во взглядах тех, кого пытался спасти – в их глазах всегда отражался страх, который я не мог назвать своим. Но теперь я понял: каждый, кто смотрит в зеркало, встречает не образ, а след собственной вины. И когда зеркало зовёт, оно просто напоминает, что расплата уже внутри.

В тот вечер луна поднялась над домом – бледная, как исцарапанное стекло. Её свет ложился на пол холодными полосами, и мне показалось, что он движется, как живая ткань. Свечи горели тише, чем дыхание, и на мгновение я подумал, что, если сейчас кто-то позовёт меня по имени, я не смогу различить, чей это будет голос – мой или её.

Если вы читаете эти строки – знайте, дверь уже открыта. Но за ней нет ни смерти, ни спасения. Только память, запертая в отражении. И когда вы увидите свой лик в тусклом стекле, не торопитесь отвернуться. Возможно, в этот миг кто-то другой – из другой стороны – делает то же самое. И, быть может, именно это и есть встреча, ради которой всё началось.

Пролог. Дом молчащей Луны

Море было свинцовым, и его дыхание пахло железом. Ветер бился о скалы, как зверь в клетке, и пена, рвущаяся из волн, ложилась на дорогу тусклым кружевом.

Карета, тяжело гремя колёсами, пробиралась сквозь дождь, словно по венам самого мира текла серая кровь. Лошади фыркали, их бока дрожали от холода; кучер, укрытый в плащ, выглядел тенью, а не человеком. Внутри кареты Книксар Ор Ленуер сидел неподвижно, держа перчатку в руках, как будто в ней была вся его сосредоточенность.

По стёклам стекала вода, и каждую каплю он видел, как отдельную жизнь, рождающуюся и умирающую в мгновение. Лицо Книксара Ор Ленуера освещал редкий отсвет молнии – резкие скулы, тень щетины, взгляд человека, который видел слишком многое. Волосы, чуть тронутые сединой, падали на лоб, глаза – серо-стальные, с тем внутренним светом, что бывает у тех, кто пережил бурю и остался стоять.

Он возвращался не домой – у него больше не было дома, – а к месту, которое само его позвало. Приглашение, доставленное из Женевы с гербом рода Ванель, пахло воском и старым временем. Подписано было не рукой хозяина, а женской – тонкой, решительной, нервной.

>>«Прошу вас приехать. Здесь происходит нечто, чего не в силах объяснить ни вера, ни разум». Подпись: Мадам Селин де Ванель. <<

Карета остановилась у ворот особняка, когда гроза достигла своего пика. Ветер рвал кусты роз, обнажая шипы, словно сама природа защищала тайну дома. Над воротами висел герб – луна, перечёркнутая стрелой.

Книксар вышел. Мгновенно промок до костей – дождь был ледяным, как память. Под сапогами хлюпала грязь, и в этом звуке было что-то родное, почти утешительное. Он вдохнул солёный воздух – вкус смерти и моря, – и почувствовал, как сердце замерло на миг.

Особняк Ванель стоял на скале, обращённой прямо к морю. Его фасад казался выбитым из мрамора самой ночью: колонны и балконы тонули в водяной мгле. На крыше дрожал фонарь, как последняя надежда, которую ветер ещё не успел задуть. У входа стояла женщина с фонарём в руке. Пламя дрожало, отражаясь в её глазах, – и в этих отражениях Книксар впервые за долгое время почувствовал, что видит не просто человека, а тайну. Она была одета в длинное платье цвета старого вина, ткань блестела от дождя и плотно облегала её фигуру. Волосы – тёмно-русые, влажные, прилипшие к вискам; губы – бледные, как лепестки ириса.

– Месье Ор Ленуер? – её голос был тихим, но в нём звенела тревога, как в натянутой струне.

– Да. Я получил письмо от мадам де Ванель.

– Мадам… не выходит из своих покоев. С тех пор, как исчезла мадемуазель Клара, она не спит.

Она сделала шаг вперёд, и фонарь осветил её лицо. Книксар замер. Он видел это лицо раньше – не глазами, а памятью.

– Ваше имя? – спросил он медленно.

– Жанна. Компаньонка мадам.

– Вы… похожи.

Она едва заметно улыбнулась.

– На кого, месье?

Он не ответил. Только посмотрел на неё дольше, чем позволительно. Они вошли в дом. Воздух там пах ладаном и морем, камнем и воском. Звук шагов глухо отзывался под высоким потолком. По обе стороны лестницы тянулись зеркала – огромные, в позолоченных рамах, и все – накрытые серым сукном. Жанна заметила, как взгляд Книксара задержался на одном из них.

– Мы укрыли их, – сказала она. – Так велела мадам. С тех пор, как зеркала… стали странно себя вести.

– Стали вести?

– Иногда в них отражается не то, что есть. А то, чего не может быть.

Она шла впереди, и Книксар ощущал тепло её тела даже на расстоянии. В коридоре пахло розовым маслом, а где-то далеко звучали часы, отбивая несуществующее время. Он остановился перед портретом на стене. Женщина в свадебном платье, бледная, прекрасная. На груди – кулон в форме луны.

– Элоиза, – произнесла Жанна едва слышно.

– Хозяйка дома?

– Первая хозяйка. Она погибла двадцать лет назад. В день своей свадьбы.

В ту же секунду где-то наверху хлопнула дверь. Сквозняк пробежал по лестнице, и пламя фонаря почти погасло. Жанна вздрогнула.

– Здесь никогда не бывает тихо, месье. Особняк дышит. Иногда – слишком громко.

Книксар нахмурился.

– Я видел дома, которые дышат. Но этот – кажется, помнит.

Он огляделся: мрамор, канделябры, гобелены, всё словно жило своей тенью. В каждом углу – ожидание, в каждом отблеске – намёк на движение. Когда они дошли до гостиной, Жанна сняла промокший плащ и повесила его у камина. Ткань его сюртука потемнела от дождя, но тело под ним было горячим, как будто буря лишь заострила его живость. Она подала ему бокал вина.

– Мадам просила, чтобы вы отдохнули перед встречей.

– Я не устаю, – ответил он.

Но взял бокал. Пальцы их соприкоснулись. Кожа Жанны была холодной, как вода, – и в то же время, будто изнутри, шло едва ощутимое тепло, живое и тревожащее. Он едва не отдёрнул руку.

– Вы… не боитесь, – сказала она после короткой паузы.

– Бояться – значит верить. А я слишком давно утратил веру.

Она посмотрела на него с интересом.

– Вы похожи на человека, который ищет не ответы, а вину.

Книксар усмехнулся уголком губ.

– Возможно. Но вина – лучший учитель.

Он поставил бокал на каминную полку, и в этот момент зазвенел хрусталь – тихо, как вздох. Зеркало над камином дрогнуло, отражая их обоих. Но отражение было иным: в нём Книксар стоял один. Жанна резко отвернулась.

– Не смотрите туда, – шепнула она. – Иногда зеркало возвращает не взгляд, а долг.

Он подошёл ближе к зеркалу. Пламя свечи скользнуло по стеклу, и в глубине мелькнуло лицо женщины. Не Жанны. И не Элоизы с портрета. Другое – то самое, что снилось ему много лет. Сердце Книксара замерло. Он протянул руку – и стекло чуть дрогнуло, будто от прикосновения живого дыхания.

– Книксар… – шёпот прозвучал изнутри.

Жанна выронила фонарь. Пламя задрожало, отражаясь в глазах обоих.

– Вы слышали? – спросил он.

– Ничего, – ответила она слишком быстро. – Это ветер. Здесь он всегда шепчет имена.

Он не поверил. Пальцы всё ещё ощущали холод стекла, будто его держала рука из другой стороны.

– Кто она? – спросил он.

– Не спрашивайте. Пока не узнаете, кто вы сами.

За окном грохнула волна, где-то снаружи звякнула цепь ворот. Особняк будто вздохнул, и по мрамору прокатилась едва слышная дрожь. Книксар сел у камина, ощущая, как в теле оседает тяжесть дороги. Жанна зажгла новую свечу – и тень её легла на стену в форме крыла.

– Вы останетесь, – сказала она. Это не был вопрос.

Он кивнул.

– Пока не узнаю, почему зеркала молчат.

Она тихо ответила:

– Потому что иногда тьма – это тоже отражение.

Он вошёл в дом, словно тень, призванная забытым заклятьем. Дверь, чьи петли не издавали ни звука, закрылась за ним сама, отрезая мир – и оставляя только тишину, пропитанную дыханием свечей. Особняк стоял на окраине старого города, где ветер звучал, как орган, а мраморные стены помнили поцелуи тех, кто уже не имел лиц.

Книксар Ор Ленуер снял перчатки. Его руки – сильные, с длинными пальцами пианиста, – были единственным живым пятном в этом холодном пространстве. Он замер у зеркала, старого, как грех, с трещиной в левом углу. Когда-то оно висело в салоне герцогини де Феруа – женщины, исчезнувшей бесследно ровно двадцать лет назад. Зеркало мерцало, как будто в глубине его скрывалось дыхание. Свет свечи дрожал, и в этот дрожащий огонь Книксар всмотрелся, будто в глаза противника.

– Покажись, – произнёс он тихо, и голос его не был ни просьбой, ни приказом. Скорее – вызовом.

И тогда стекло пошевелилось.

Не отражение, не игра света – а движение, будто кто-то изнутри коснулся зеркальной поверхности ладонью. След – влажный, женский, оставил на холодном стекле отпечаток. И в тот же миг в воздухе разлился запах – жасмина, крови и старого шелка.

Он знал этот аромат. Он преследовал его во сне, в каждом доме, где исчезали женщины. В каждом доме, где зеркало было слишком чистым, чтобы не хранить тайну.

Книксар подошёл ближе.

В отражении – не он, а тень, облачённая в платье цвета заката. Женщина стояла прямо за его спиной, хотя пространство за ним пустовало. Её губы двигались, но слова не доходили до слуха – только шепот, как шелест фаты.

Он не обернулся.

Знал – если обернётся, исчезнет и она, и дом, и этот зыбкий миг между страхом и истиной.

Вместо этого он поднял руку – и коснулся зеркала. Холод мгновенно прошёл по венам. И вместе с ним – откровение.

Она – не призрак.

Она – зов.

И этот зов обещал любовь, запретную и смертельную.

Огонь свече затрепетал, и в их последнем всполохе он увидел: в глубине зеркала стояла женщина – в тиаре из красных камней, с глазами, отражающими боль всех зеркал мира. Она шептала его имя.

– Книксар…

Зеркало потемнело, и отражение исчезло. Остался только он – и собственное дыхание, бьющееся в холодном стекле.

Он понял, что ночь началась.

И что невеста из зеркала – не видение.

Она – его судьба.

Глава 1. Отзвуки мрамора

Дом дышал холодом. В его стенах не было сквозняка, но пламя свечей дрожало, будто кто-то проходил мимо, не желая быть замеченным. Мрамор пола помнил шаги прежних хозяев, их голоса, их крики, когда стены начинали отвечать эхом. В зеркалах отражалось не настоящее – только тени тех, кто когда-то верил в утро. Над каминами висели портреты с выцветшими глазами, и каждый взгляд казался приговором. В саду подмерзшие розы склонились к земле, словно молились о забвении. А внутри – запах старого воска, затхлой роскоши и пролитого времени. Здесь нельзя было говорить громко: каждое слово отзывалось гулом, тянулось по коридорам, пока не становилось чужим. Когда Книксар переступил порог, мрамор под ногами будто содрогнулся, узнавая нового свидетеля. И всё же – за этим холодом скрывалось ожидание: особняк знал, что его тайна вновь будет потревожена.

Утро в доме де Ванель не наступало. Даже когда часы на башне били полдень, тени на стенах оставались прежними – как будто свет боялся войти сюда без позволения. Ветер не трепал занавесей, и даже море, видное из верхних окон, дышало приглушённо, словно и оно подчинялось невидимому закону тишины.

Книксар Ор Ленуер стоял у окна и наблюдал, как тяжёлый туман ползёт по саду, цепляясь за голые ветви. Мир за стеклом казался нарисованным углём – серый, тусклый, и лишь редкие проблески солнца вспыхивали в мокрых лепестках роз, оставшихся живыми чудом.

Он был одет в чёрный камзол, безукоризненно сидящий на широких плечах, манжеты рубашки белели, будто две полосы льда. На запястьях – часы. На обеих руках. Одни – с треснувшим стеклом, другие – с идеальным ходом. Он никогда не снимал их.

На полу под его ногами – мрамор, белый, с прожилками, похожими на застывшие молнии. Особняк казался живым: в глубине коридоров слышались шорохи, глухие шаги, едва различимое дыхание.

– Особняк дышит, – сказала вчера горничная, когда он вошёл. – Не обращайте внимания, мсье. Здесь всегда так.

С тех пор он и вправду начал слышать дыхание – тихое, ровное, но настойчивое, будто сердце этого места билось где-то под полом. Он прошёл по коридору. Мрамор отдавал холодом сквозь подошвы сапог, и запах воска тянулся следом – пряный, чуть сладкий, как память о старом вине. На стенах висели зеркала, укрытые тёмными покрывалами.

Каждое зеркало – словно чёрный рот, закрытый на время молитвы.

У лестницы стояла пожилая экономка. Сухие руки, лицо в сетке морщин, глаза – настороженные, серо-голубые, будто выцветшее море.

– Мсье Ор Ленуер, завтрак подан, – произнесла она с лёгким поклоном. – Позвольте проводить.

– Как вас зовут? – спросил он.

– Мадлен, мсье. Я служу здесь тридцать лет.

– И дом всё так же… дышит?

Женщина не ответила сразу.

– Особняк живёт, – сказала наконец. – Но не для всех.

В столовой пахло кофе и солью моря, доносившейся с открытого окна. Скатерть была безупречно выглажена, приборы – начищены до блеска, но за длинным столом никого не было. Только Книксар и пустота, наполненная звоном часов. Он сел. На фарфоре, изысканном и хрупком, отражались отблески пламени камина. Каждый шорох, каждый вдох казались слишком громкими.

– А где остальные жильцы? – спросил он, не поднимая взгляда.

Мадлен стояла у двери, не приближаясь.

– В доме только слуги, мсье. Хозяйка покинула его много лет назад.

– Элоиза де Ванель.

Имя прозвучало как вызов. Экономка перекрестилась.

– Не произносите его, мсье. Здесь это не принято.

Он чуть улыбнулся, но улыбка не достигла глаз.

– Я не суеверен.

– А зря. – Мадлен говорила почти шёпотом. – Тех, кто не верил, дом не отпускал.

После завтрака он направился к лестнице. Мрамор поднимался вверх широкими волнами, словно замершие ступени водопада. На повороте висел портрет – женщина в платье цвета жемчуга, лицо тонкое, гордое, глаза тёмные, живые. Они следили за каждым, кто проходил мимо.

Он остановился.

Пламя свечей дрогнуло, и в тот миг ему показалось, что на полотне женщина чуть повернула голову. Глаза её ожили, и во взгляде мелькнуло что-то почти человеческое – узнавание, тоска, страх. Книксар шагнул ближе. Запах масляных красок – тёплый, терпкий – ударил в ноздри. Он чувствовал, как на коже выступают мурашки, словно само полотно дышало рядом с ним.

– Элоиза, – произнёс он тихо, как заклинание.

И вдруг где-то над головой раздался глухой звук, будто кто-то уронил тяжёлый предмет. Мадлен вскрикнула из-за двери:

– Мсье! Не стойте там!

Он не послушался. Глаза женщины на портрете вдруг блеснули, словно поймали чужой свет. На её щеке, где мазок художника был чуть грубее, выступила капля влаги – прозрачная, как слеза.

Особняк вздохнул.

Позже он вышел во внутренний двор. Воздух пах солью, тиной и свежевыбеленным камнем. Над крышей кружили чайки, их крики казались отголосками плача. У стены, где розы уже почти сбросили лепестки, он увидел девушку – молодую служанку, в простом платье, с корзиной белья. Волосы цвета мёда выбились из-под чепца, на щеке – тень от ресниц. Она заметила его и замерла, будто застигнута на месте преступления.

– Простите, мсье, – прошептала она. – Я… не ожидала вас здесь.

– Вы давно служите в доме?

– Полгода.

– И не боитесь зеркал?

Она опустила взгляд.

– Я их не трогаю. Никто не трогает. Говорят, если снять покрывало, зеркало запомнит лицо – и потом заберёт его.

Он усмехнулся, но в этой усмешке не было веселья.

– А вы видели, чтобы кто-нибудь пропал?

Девушка сделала шаг назад.

– Здесь никто не пропадает, мсье. Просто… уходят. Иногда ночью. Иногда – днём. Но их больше не видят.

Ветер шевельнул подол её платья, и Книксар почувствовал лёгкий аромат – ландыш и влажная ткань, запах жизни среди мраморной смерти.

– Как вас зовут?

– Клер, мсье.

Он кивнул.

– Если что-то покажется странным – скажите мне.

Она долго смотрела на него, будто пытаясь понять, можно ли доверять.

– Здесь всё странно, мсье Ор Ленуер, – наконец ответила она и пошла прочь, не оглядываясь.

Вечером, когда туман снова спустился на побережье, Книксар поднялся на второй этаж. Коридор тянулся бесконечно, стены дышали прохладой. Откуда-то доносился тихий звон – будто капли воды падали на металл. Он остановился у двери в галерею. Рука легла на холодную латунную ручку, и кожа мгновенно почувствовала, что по металлу будто прошёл ток.

Дверь поддалась.

Внутри – зал с высокими окнами, занавешенными тяжёлым бархатом. Воздух стоял неподвижный, пахло ладаном и пылью. По стенам – зеркала. Сотни. Одни в рамах из золота, другие – треснутые, с мутным блеском, третьи – вообще без стекла, только пустые овалы рам, похожие на гробницы без тел.

Он сделал шаг. Доски под ногами скрипнули, и этот звук эхом отозвался во всех зеркалах сразу. Казалось, что они отвечают ему.

– Отзвуки мрамора… – произнёс он вслух.

Эти слова растворились в воздухе, но дом, будто услышав их, ответил гулом – где-то далеко, в основании стен.

Он подошёл к ближайшему зеркалу и снял с него полотно.

Холод ударил в лицо, будто оттуда вырвался зимний ветер.

В отражении – он сам.

Но глаза… были не его.

Он всматривался в отражение долго – так долго, что начал замечать вещи, которых там не должно было быть. За его плечом, в тусклой поверхности зеркала, плавала тень, словно чужая рука тянулась к нему, осторожно, как память, боящаяся собственного шума. Он обернулся – зал был пуст.

Но когда взгляд вернулся в зеркало, рука уже коснулась его отражённого плеча.

Он вздрогнул.

Пальцы вцепились в раму. Холод прошёл по телу так, будто сам дом вдохнул его внутрь. Пламя свечи дрогнуло и погасло, оставив в воздухе запах гари и воска.

– Кто здесь? – голос прозвучал тихо, но звонко, словно слово ударилось о стекло.

Ответом стал вздох. Не человеческий, скорее эхо самого дома.

Потом – шёпот: тонкий, как нить.

– Книксар…

Он отступил, почувствовав, как влажный воздух застыл у губ, словно время замедлилось. В шёпоте было что-то женское, печальное, знакомое до боли. Имя звучало так, словно его произнесли губы, которые он когда-то целовал.

– Элоиза… – почти беззвучно.

Но вместо ответа зеркала вдруг затуманились, как если бы на них легла испарина чьего-то дыхания. На влажной поверхности выступил отпечаток ладони – изнутри. Мужчина медленно прикоснулся к нему – ладонь к ладони. Между ними было только стекло, и всё же он почувствовал тепло, едва уловимое, словно живая кровь бьётся по ту сторону.

Вдруг удар – зеркало треснуло по диагонали. Тишина раскололась вместе с ним.

Из-под рам вырвался ветер, загасив все свечи. Особняк вдохнул, и в этом вдохе слышалось страдание.

Мадлен нашла его в галерее через час. Он стоял среди тьмы, в руках – осколок стекла. На его ладони тонкая царапина, из которой текла кровь.

– Мсье! Вы поранены!

– Ничего, – отозвался он, не отводя глаз от треснувшего зеркала. – Оно дышит. Вы чувствуете?

Мадлен побледнела.

– Не надо, мсье. Не оставайтесь здесь ночью. Галерея помнит всё.

– Что именно?

– Крики. Смех. И звон стекла, когда умирают отражения.

Ночь пришла внезапно. С моря поднялся туман, и всё окуталось молочным светом луны. Ветер пронёсся по мраморным залам, и свечи задрожали, как от чьего-то шёпота. Книксар не спал. Его мучила мысль: зачем дом должен дышать? Что заставляет камень вздыхать, как живое существо? Он вышел в коридор в сорочке, без камзола. Пламя свечи в руке освещало всего несколько шагов. Полы шуршали под ногами. Каждый шаг отзывался эхом, и всё же ему казалось, что кто-то идёт следом – в такт, но на полшага позади.

На лестнице он остановился. Портрет женщины по-прежнему висел там. Но теперь её поза изменилась. Плечо повёрнуто, взгляд опущен, губы чуть приоткрыты. Она как будто дышала. Он подошёл. Запах масла и свечей смешался с запахом мокрого камня. Где-то внизу запел ветер – длинная, стонущая мелодия, словно в трубе плакали души. Вдруг – движение в зеркале напротив. Тень женщины, в платье цвета пурпурного пепла, промелькнула по стене и исчезла в углу. Он пошёл за ней. Галерея встретила его мраком. Свет свечи дрожал в отражениях, превращаясь в сотни маленьких огоньков, пульсирующих в темноте.

Из-за одного зеркала донёсся шёпот. Он подошёл ближе. На мгновение в глубине отражения появилось лицо – прекрасное, безмятежное, но глаза его были пусты. Как у тех, кто уже перестал жить, но ещё помнит, что такое вздох.

– Клер? – позвал он.

Тень отступила. Он увидел в зеркале служанку. Она стояла по другую сторону зала – в действительности её там не было. Но в отражении – да. Она шла к нему, глаза широко открыты, губы движутся, но звука нет. Он поспешно повернулся – зал пуст. В тот же миг с галереи донёсся удар – что-то тяжёлое рухнуло на пол. Он бросился к двери. На мраморе лежала Клер. Глаза открыты, взгляд остекленел. На щеке – отражение свечи, но в её зрачках не было огня.

– Нет… – Книксар опустился на колени. Проверил пульс – он бился.

Слабо, но жил. Она дышала, но её лицо было пустым, словно маска. Он позвал Мадлен. Та пришла, спотыкаясь, с крестом в руке.

– Не смотрите на зеркала! – кричала она. – Не смотрите, мсье! Она больше не та!

Клер пришли в себя лишь под утро. Её глаза смотрели в пустоту, и на каждое слово она отвечала улыбкой, без жизни, без страха. Когда её подвели к зеркалу, она не отразилась в нём. Книксар ощутил, как внутри него что-то двинулось – зов ужаса, острый и чистый. Он понял: преступление не в крови, не в ножах, а в самом отражении. Особняк воровал не тела – лица.

Под утро туман рассеялся. С моря дул солёный ветер, свечи вновь горели. Он стоял у окна в комнате Клер и смотрел на первый свет. Руки дрожали. На ладони по-прежнему царапина от осколка, и в крови мерцала крошечная частица стекла – как зерно зеркала, засевшее под кожей. Он сжал кулак. Мир за окном дрогнул – на мгновение солнце отразилось в его зрачках, но в том отражении не было его самого.

Он понял: его отражение тоже начинает исчезать.

И тогда впервые за много лет Книксар испугался по-настоящему.

Глава 2. Лепестки из инея

Ночь, пережившая шёпоты зеркал, ушла медленно, словно не хотела уступать место рассвету. Особняк семья де Ванель стоял неподвижно, как застывший в янтаре зверь, и лишь где-то в верхних коридорах скрипели ставни – будто старик ворочался во сне. Морской ветер принёс запах соли, прелой травы и далёкого костра. На окнах осел тонкий иней, и первые лучи света преломились в нём, словно в стекле разбитого бокала.

Книксар Ор Ленуер проснулся внезапно – от ощущения холода, пробравшегося под кожу. Свеча, оставленная им на ночь, догорела до самого конца; расплавленный воск затёк на стол, застыв в форме руки – будто чья-то ладонь тянулась к нему во сне.

Он поднялся, провёл ладонью по лицу – кожа холодная, сухая, как камень после дождя. В зеркале над умывальником отражалось только пол-лица – левый край стекла был затянут лёгкой мутью, и собственный взгляд казался чужим.

Стук в дверь нарушил тишину.

– Мсье Ор Ленуер, – голос Мадлен звучал глухо, будто сквозь сон. – Простите… но вы должны это видеть.

В коридоре было сыро. Воздух пах плесенью и ладаном. Слуги стояли плотным кольцом у двери в комнату прислуги; их лица, серые от страха, сливались с каменными стенами. Когда Книксар подошёл ближе, они расступились.

На пороге лежала Клер. Та, что вчера улыбалась, та, в чьих глазах ещё оставалась жизнь.

Теперь её тело было целым – но что-то в нём было не так. На губах – изморозь, белёсая, как пыльца мёртвых цветов. На ресницах – мелкие кристаллы инея. От неё шёл запах розовой воды, смешанный с чем-то железным, невидимым, но знакомым – запахом утреннего тумана и крови.

Пол у изножья кровати был влажным. Книксар опустился на колено – под пальцами холод, словно камень дышал сквозь доски. В лунном свете виднелся след босой ноги, уходящий к окну. Маленький, женский, почти стёртый и едва различимый.

Он наклонился – и заметил на подоконнике блестящие крупинки, как если бы кто-то рассыпал росу.

– Что это? – спросил он.

Мадлен перекрестилась.

– Лепестки из инея, – прошептала она. – Каждая, кто исчезала, оставляла такие.

– Каждая?

– Три года назад исчезла камеристка мадам де Ванель. Потом – гувернантка. Их не нашли. Только вот это. – Она показала руку: на ладони лежали прозрачные крупинки, застывшие как стекло. – Они тают, если вынести на солнце.

Книксар взял одну крупинку, прижал к пальцам. Лёд был живой – в нём будто бился пульс.

Он распорядился вынести тело Клер и запер комнату. Остался один.

Свет в окне становился ярче, но стены оставались мрачными. На зеркале у кровати выступила влага – не от дыхания, а будто само стекло запотело изнутри.

Он подошёл.

В отражении – пустая комната. Но там, где должна была быть тень его плеча, стояла женщина. В платье из тончайшего кружева, кожа – бледная, как лунный свет. Глаза – цвета дождя. Она смотрела прямо на него.

– Элоиза? – спросил он едва слышно.

Она не ответила, только приложила палец к губам – жест тишины. Затем обернулась, и в тот миг зеркало треснуло, разделив её фигуру надвое.

Из трещины посыпались мелкие капли инея.

Он не пошевелился. Особняк вздохнул, где-то далеко ударили часы – ровно двенадцать.

День выдался серым. Ветер стих, но море шумело, словно гудел громадный орган. Книксар спустился к скалам – его манила линия горизонта, узкая, как порез на коже. Он шёл долго, не чувствуя холода. Внизу, у подножия, бился прибой, и в белой пене на миг показалось женское лицо. Он моргнул – видение исчезло. На обратном пути встретил садовника, старика с глухими глазами. Тот снимал остатки листвы с мраморных фигур.

– Видели, что случилось? – спросил Книксар.

– Особняк забрал ещё одну, – ответил старик просто. – Всегда забирает, когда ветер с моря несёт соль без крика чаек.

– Почему вы остаетесь?

– Потому что, если уйти, он всё равно позовёт. – Старик посмотрел прямо ему в глаза. – У вас уже есть метка. На руке.

Книксар машинально посмотрел вниз – кровь на царапине, оставшейся после осколка, потемнела. На месте пореза под кожей мерцало что-то, похожее на стекло.

Вечером он снова вошёл в галерею зеркал. Пламя свечи дрожало, отражаясь тысячей бликов. В каждом зеркале – его лицо, но везде разное: в одном – усталое, в другом – злое, в третьем – молодое, с глазами, какими он помнил себя еще до войны. И лишь в одном отражении к нему шла женщина. Она двигалась мягко, как туман по воде, и в её руках были белые розы. Когда она наклонилась, лепестки рассыпались инеем.

– Ты зовёшь меня? – прошептал он.

Губы женщины в зеркале дрогнули.

> – Я жду, – ответили они беззвучно.

В тот миг из-за двери донёсся крик.

Резкий, короткий, женский.

Вторая служанка, Изабель, пропала в коридоре, ведущем к зимнему саду. Нашли только платье – сухое, но холодное, будто пролежало ночь на снегу. На полу – влажный след ноги, уходящий вглубь зеркальной стены.

Мадлен рыдала, сжимая крест.

– Она ведь молилась перед сном, – всхлипывала она. – Молилась, а особняк всё равно её забрал!

Книксар присел, внимательно осмотрел пол. Холод пробивал через перчатки. На камне – отпечаток босой стопы, и рядом – тончайшие следы инея, словно кто-то нарисовал цветок.

Он провёл пальцем – рисунок исчез, как дыхание.

– Сколько их было? – спросил он глухо.

– Семь, – ответила Мадлен. – Теперь восемь.

Он молчал. Особняк слушал.

Ночь снова вползла в особняк. Свечи чадили, камины потрескивали, где-то наверху хлопала ставня – дом дышал ровно, глубоко, будто сердце чудовища билось под его крышей.

Книксар сидел в кабинете мадам де Ванель. На столе – старые письма, перехваченные лентой, и книга, в которую были вложены засушенные белые розы. Когда он раскрыл её, лепестки осыпались, и каждый оставил на странице лёгкий след инея.

На первой странице – имя: «Элоиза де Ванель».

Под ним – надпись, сделанная тонким почерком: «Любовь не знает отражений. Она живёт только там, где глаза смотрят прямо в глаза.».

Он провёл пальцем по строкам. Бумага была холодной.

– Вы знали её, – сказал он, чувствуя, что Мадлен стоит в дверях.

– Все знали. Но никто – до конца.

– Говорят, она погибла.

– Говорят, – ответила экономка. – Но тело не нашли. Только зеркало, разбитое в день свадьбы. Оно стояло в галерее. С тех пор особняк стал таким.

– А жених?

– Умер через неделю. Сгорел в постели, хотя огня не было. Его лицо… – Мадлен опустила глаза. – Говорят, оно исчезло, как будто его стёрли.

После её ухода Книксар остался один. Он подошёл до окна. За стеклом – море, чёрное, без горизонта. Луна отражалась в нём, как серебряное лезвие. Он видел собственное отражение в стекле окна – и вдруг понял, что оно двигается с опозданием.

Рука в зеркале опоздала на долю секунды. Глаза – моргнули позже.

Он вгляделся, чувствуя, как спина покрывается холодом.

И тогда отражение… улыбнулось.

Он не двигался.

>> – Ты – не я, – сказал он тихо.<<

Но отражение повторило движение губ и шепнуло в ответ:

>> – А кто тогда я?<<

В дверь постучали.

– Мсье Ор Ленуер, – позвал старик-садовник. – Простите. Я нашёл это у пруда.

В руках у него – зеркало, маленькое, в серебряной раме, покрытое инеем.

– Откуда оно?

– Там, где когда-то купалась мадемуазель де Ванель.

Книксар провёл ладонью по стеклу. На поверхности медленно проступил женский силуэт – обнажённые плечи, волосы, спадающие по спине, взгляд, в котором светилось узнавание.

– Она была прекрасна, – прошептал старик. – Но теперь красота её – проклятие.

Поздним вечером Книксар вернулся в галерею. Ветер выл в трубах, как голос утопленницы. Он поставил найденное зеркало на мраморную тумбу. В нём отразились сотни других зеркал – будто целая армия бликов смотрела на него. Он шагнул ближе.

– Элоиза, если ты живёшь по ту сторону, дай знак.

Молчание.

Потом – лёгкий звон, будто где-то упала капля. На стекле проступили буквы, будто написанные дыханием:

>> «Не ищи её. Иначе она – найдёт тебя.».<<

Он выдохнул – и слова исчезли.

Позже, в своей комнате, он не смог уснуть. В темноте что-то шевелилось. В зеркале у кровати блеснул свет. Он открыл глаза – и увидел женскую фигуру, стоящую рядом. Платье – из инея, лицо – почти прозрачное. Она смотрела на него с нежностью и печалью.

– Кто ты? – спросил он.

– Та, что ждёт, – ответила она. – Но не тебя.

Он хотел дотронуться – рука прошла сквозь воздух, оставив за собой холод.

>> – Зло имеет лицо женщины, – прошептал он сам себе. – Но что, если это лицо – её?<<

Под утро он вышел во двор. Небо серое, как старая ткань. На траве – иней, похожий на лепестки роз. Он наклонился и заметил среди них кусочек стекла – гладкий, прозрачный, с отблеском живого света. Когда он поднял его, вдалеке раздался женский смех – короткий, тихий, словно кто-то выдохнул жизнь. Книксар сжал осколок в кулаке. Кровь смешалась с инеем, и в этом смешении было нечто пугающе-прекрасное.

Особняк за его спиной дышал.

И вместе с его дыханием что-то в мире становилось холоднее.

Глава 3. Слепая свеча

Он сделал шаг вперёд. Пламя внутри зеркала дрожало, будто боялось собственного света. Сквозь стекло виднелась комната – та же галерея, только иная, словно вывернутая наизнанку. Там, по другую сторону, всё было покрыто инеем. Даже воздух казался стеклянным. И в этом застывшем холоде стояла женщина – хрупкая, как из хрусталя. На её коже блестели искры инея, на губах – след боли и покоя одновременно.

Он почувствовал, как холод из зеркала проникает в воздух вокруг. Его дыхание стало видимым. Пламя свечи на мгновение дернулось, словно в страхе. Книксар выпрямился, взглянул в лицо женщине.

– Кто ты? – спросил он, голосом, который был ближе к шепоту, чем к звуку.

Её губы чуть дрогнули.

– Та, что помнит, – ответила она, и слова её прозвучали не ухом, а прямо в сердце.

Он не понимал, как звук прошёл сквозь стекло, но он его ощутил, как прикосновение. Его пальцы сами потянулись к отражению, и на коже сразу проступил холод, острый, как лезвие. Женщина за стеклом сделала то же движение, их пальцы почти соприкоснулись – разделённые лишь толщиной мира. Внезапно зеркало задрожало, как от ветра, и где-то в зале послышался звон – лёгкий, но такой высокий, что уши заныли. Остальные зеркала откликнулись тем же звоном, будто стая птиц взлетела в темноту.

– Не прикасайся! – крикнул кто-то за спиной.

Он обернулся. У входа стояла Мадлен, бледная, с застывшим лицом. В руках у неё дрожала свеча.

– Вы не должны тревожить их! – прошептала она.

– Их? – переспросил он. – Это… живые?

Она медленно кивнула.

– Они не умерли. Просто застряли между… Особняк не отпускает их. Он берёт отражение, когда любовь к себе становится сильнее страха.

Её слова обожгли его, словно признание вины, которое он слышал когда-то – от другой женщины, другой жизнью назад.

Он посмотрел снова на зеркало – и понял, что женщина за стеклом больше не двигается. Только глаза её смотрят прямо в него – живые, огромные, с болью, в которой можно утонуть.

Пламя свечей вновь закачалось. Особняк будто вдохнул. Из-под пола донёсся тихий треск, потом – протяжный стон. Где-то за стенами, в глубине коридоров, послышался шорох шагов. Мадлен прижала ладонь к груди.

– Это началось, – прошептала она. – Когда свеча загорается в зеркале – значит, дом просыпается.

– Кто ты такая? – спросил он тихо, глядя на неё. – Ты служанка или свидетель?

– Я – последняя, кто помнит, как выглядела хозяйка особняка при жизни. – Голос её дрогнул. – Элоиза де Ванель была прекрасной. Её зеркала не любили солнца. Они любили только луну.

Он шагнул к ней.

– Где она?

– Повсюду, – ответила Мадлен. – В каждом отражении.

Звук – лёгкий, но неестественный – заставил его обернуться. Одно из зеркал само сбросило саван. Ткань, упав, медленно скользнула по полу, как волна. За ней – женская фигура. Её лицо было скрыто тенью, но он видел очертания тела, медленно приближающегося к стеклу.

– Мадлен… – начал он, но она уже отступила к стене, побледнев.

Женщина в зеркале двигалась, словно под водой. На её шее поблёскивал обруч, тонкий, серебряный. На лбу – знак, похожий на след пламени. Она поднесла руку к стеклу, и поверхность дрогнула, как кожа под дыханием.

– Она зовёт, – прошептала Мадлен. – Это её обряд. Она ищет отражение, чтобы вернуть себе тело.

– Зачем?

– Чтобы жить.

Он смотрел, как фигура в зеркале тянется к нему. Между ними оставался лишь воздух и слой стекла, тонкий, как дыхание. На мгновение ему показалось, что зеркало расплавилось, стало жидким. Он увидел в нём самого себя – но не так, как обычно. Его отражение было без глаз.

Он замер. Пламя свечи вспыхнуло, и в тот же миг стены вокруг словно ожили. Камень пошёл волнами, зашептал. Женские голоса – десятки, сотни – заговорили сразу. Шёпот переливался, превращаясь в музыку, тревожную и манящую.

«Смотри, Книксар… смотри…».

Он сжал кулаки, пытаясь не поддаться этому пению. В груди – тяжесть, будто сердце стянули невидимыми руками. Мир качнулся, границы комнаты стали расплываться. Ему показалось, что он стоит не в зале, а в сердце живого существа, которое дышит и следит за каждым его движением.

Он сделал шаг назад, но пол под ногами застонал. На мраморе проявился след босой женской ноги – свежий, влажный. В воздухе запахло росой и чем-то сладким, как дыхание сада в лунную ночь.

Мадлен вскрикнула.

– Это она! Это её след!

Но Книксар не испугался. Он опустился на колено, коснулся следа пальцами. Кожа ощутила холод – не мёртвый, а живой, как если бы ступня только что касалась камня. На пальцах осталась капля влаги. Он поднёс её к лицу, вдохнул – пахло жасмином и морем.

Он поднял глаза и сказал тихо, будто в молитве:

– Элоиза.

В этот миг все зеркала в зале вспыхнули разом.

Свет ударил в глаза. Мир растворился. Казалось, стекло растаяло и выпустило из себя всех, кого оно держало. Фигуры женщин, едва различимые, кружились в воздухе, словно вихрь из света и пепла. Их волосы развевались, касаясь его лица. Он чувствовал прикосновения – лёгкие, еле ощутимые, как дыхание на коже.

– Верни нас… – звучало в воздухе. – Верни нас из отражений…

Он попытался закричать, но губы не слушались. Тело застыло. В каждом зеркале он видел себя – тысячи своих лиц, каждое – чуть искажённое, чужое, бездушное. Вдруг все отражения повернулись к нему одновременно. Их губы шевельнулись в унисон.

– Ты сам – зеркало.

И тогда свет исчез.

Книксар стоял один, посреди мрака. Свеча вновь горела, но свет её стал тусклым, как будто ослепшим. Она действительно была слепой. Казалось, пламя больше не излучает свет – лишь помнит, что когда-то светило.

Он посмотрел на неё, и внезапно понял, что пламя дрожит не от ветра. Оно дрожало от дыхания – будто кто-то невидимый стоял рядом, дышал в огонь. Он почувствовал тёплый выдох у своей щеки и шёпот:

– Ты – мой свет, Книксар. Теперь я вижу через тебя.

Он резко обернулся. Никого. Только зеркала, снова скрытые под саванами, словно ничего не было.

Когда он вернулся наверх, рассвет уже пробивался сквозь окна. Свет, упавший на мрамор, был холоден, почти бел. Мадлен стояла у лестницы, не поднимая глаз.

– Вы нашли то, что искали? – спросила она.

Он посмотрел на свои руки. Кожа на кончиках пальцев побелела, будто покрылась инеем.

– Нет, – ответил он. – Я нашёл то, что искало меня.

Она хотела что-то сказать, но промолчала.

Особняк снова погрузился в тишину. Только свеча на столе дрожала – та самая, что не хотела гореть. Теперь она горела сама, без огня, без тепла. Свет исходил изнутри воска – слепой, мертвенный, и всё же прекрасный.

Книксар посмотрел на неё долго, как на живое существо, и прошептал:

– Если особняк дышит – значит, в нём ещё есть сердце.

И ушёл, оставив за собой шлейф холодного воздуха, запах пепла и тайну, что жила теперь не в зеркалах, а в нём самом.

… Он стоял у порога, не решаясь ступить дальше. Воздух в коридоре был густым, как вода, в нём дрожали крошечные искры пыли – серебристые, словно частицы луны, просочившиеся сквозь камень. Снаружи уже светало, но свет не проникал в дом, будто рассвет боялся сюда заглянуть.

Книксар провёл ладонью по стене – холодной, влажной. Камень отозвался гулко, как если бы в глубине под ним кто-то дышал. Он чувствовал этот пульс – редкий, ровный, как дыхание спящей твари. Внезапно из-за двери справа донёсся едва слышный звук – тихое постукивание, будто ноготь по стеклу. Он медленно повернулся. Дверь была приоткрыта, узкая щель пропускала тусклый луч. Когда он толкнул створку, навстречу вышел запах – сырости, старого дерева и чего-то сладкого, цветочного, почти неуловимого. Внутри была комната – небольшая, с низким потолком. На полу – обломки рам, ткань, рассыпавшаяся в пыль. На стене – зеркало, разбитое пополам.

Он подошёл ближе. В трещинах отражения застыли глаза. Не его собственные – чужие, женские, наполненные тоской и просьбой. Книксар не мог отвести взгляд. Эти глаза казались живыми. Они мигнули.

От неожиданности он отшатнулся, ударился плечом о стену. Пыль поднялась облаком, и тогда зеркало тихо звякнуло – отголоском, похожим на дыхание.

– Что ты хочешь мне сказать? – прошептал он.

Ответом стал шелест. Из-под обломков рамы выпал кусочек ткани – тонкий, как паутина. Он поднял его, и пальцы ощутили не ткань, а кожу – холодную, гладкую, словно лепесток изо льда. На ней были вырезаны буквы – почти невидимые. Он различил одно слово: свет.

Он вышел из комнаты, ощущая, как под ногами камень вибрирует. Ему казалось, что дом наблюдает за ним сквозь каждый камень, каждую трещину, каждое зеркало. Мадлен исчезла. Возможно, она ушла наверх, а может, растворилась, как и всё живое в этом доме. Он спустился обратно в галерею. На полу, где раньше стоял след босой ноги, теперь было пятно инея. Края его медленно ползли, как будто кто-то растаптывал невидимый снег.

– Ты здесь, – сказал он вслух. – Я чувствую тебя.

Ответом стал мягкий шорох, и в воздухе появилось дыхание – лёгкое, женское. Оно скользнуло по его шее, обожгло кожу холодом, как прикосновение стекла. Ему показалось, что кто-то коснулся его волос. Он резко обернулся – и увидел отражение.

В зеркале за его спиной стояла женщина. Он не видел лица, только контуры, и всё же узнал силуэт – тот, что мелькал во сне. Длинное платье, тонкая шея, наклон головы, как у птицы перед взлётом.

Он повернулся – никого. Только зеркало продолжало дышать.

Он подошёл ближе, положил ладонь на стекло. Поверхность отозвалась теплом. И тогда он понял – она по эту сторону. Не внутри зеркала, а между слоями воздуха, в тени, в дыхании, в трепете свечи.

– Почему я? – спросил он почти беззвучно. – Почему ты выбрала меня?

Тишина. Но из глубины дома, где-то далеко под полом, донёсся глухой отклик. Один, потом другой, как удары сердца.

Книксар стоял, пока пальцы не занемели. Потом медленно отнял руку. На коже остался отпечаток инея, который тут же растаял.

Когда он поднялся в свою комнату, окно уже заливало утреннее серебро. За стеклом – туман, вязкий, с запахом воды и железа. Сквозь него виднелись очертания сада – чернеющие деревья, пруд, в котором отражалось небо без солнца.

Книксар сел на край кровати. В зеркале напротив себя он видел усталое лицо, но взгляд был чужим. В нём светилось что-то, чего он прежде не замечал, – слабый отблеск того же пламени, что горело в «слепой свече».

Он взял свечу в руки. Пламя не отражалось в зеркале. Оно будто жило отдельно, внутри воска. Когда он приблизил ладонь, почувствовал тепло, но не от огня – от чего-то иного, живого, почти человеческого.

И вдруг в зеркале за его спиной вспыхнул свет. Он обернулся – и замер. На подоконнике стояла женщина. Та самая, с белыми волосами и кожей, как лунное молоко. Она смотрела на него без страха, с тихим, бесконечным знанием в глазах.

– Я – свеча, – сказала она. – Меня ослепили.

Он хотел подойти, но не смог. Воздух стал густым, будто стеклянным. Она улыбнулась, и её лицо начало растворяться в утреннем свете.

– Когда ты спустишься снова, – произнесла она тихо, – ты увидишь, что дом уже не тот. Свет ожил. Но свет – не спасение. Свет – память.

Она исчезла. Остался лишь запах воска и тонкий след инея на подоконнике. Книксар встал, медленно подошёл к зеркалу. Его отражение было теперь чуть другим. Оно улыбалось. Едва заметно, но улыбалось. Он закрыл глаза и услышал в себе звон – тот самый, хрустальный, с которого всё началось. Только теперь звук шёл не из стен. Он шёл изнутри. Из сердца. Свеча вспыхнула ярче, чем прежде. На мгновение в пламени он увидел женское лицо – не страшное, не печальное, просто усталое, будто прошедшее через слишком много отражений. Оно смотрело на него без упрёка, с нежностью.

– Теперь я вижу, – прошептал он. – Но не знаю, кого.

Пламя качнулось. Отражение исчезло.

Особняк затих. Ветер снаружи стих, и даже туман застыл, как застывшее дыхание. Всё вокруг стало прозрачным, как стекло, в котором спрятан другой мир. Книксар прошёл по коридору, глядя, как стены дышат в такт его шагам. Ему казалось, что теперь он идёт не по дому, а по живому существу – огромному, утомлённому, но всё ещё бодрствующему.

У двери в подвал он остановился. Металл ручки был холоден, как лёд. Он провёл по ней пальцами и почувствовал слабый пульс – словно сердце особняка билось где-то под землёй. Он понял, что вернётся туда. Не ради ответов, а ради самого дыхания, которое теперь звучало в нём самом. Потому что, когда дом дышит тобой, выхода уже нет. Ты становишься его голосом. Книксар зажёг свечу. Она вспыхнула мгновенно, без огня, и на стене появились тени – женские силуэты, тянущие руки к свету. Он смотрел на них долго, пока огонь не стал прозрачным. И в тишине, почти неслышно, прозвучал шёпот:

– Свет, что не ржавеет, всегда ослеплён.