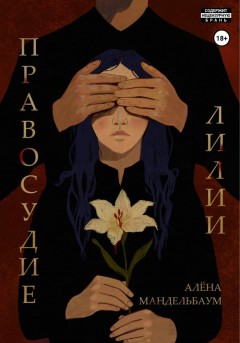

Правосудие лилии

Предисловие

Дорогой читатель!

Эта книга – вымысел: Карсонг нельзя найти ни на одной карте, а его улицы, дома и судьбы созданы для того, чтобы рассказать историю, которой не было и, пожалуй, не могло быть на самом деле.

Хотя повествование разворачивается в узнаваемом современном мире, перед тобой всё же художественное произведение. Если ты узнаешь в героях кого-то из знакомых, помни – это случайность. Все персонажи и события придуманы мной, и не имеют отношения к действительности. Некоторые детали: от специфики работы государственных органов до бытовых реалий, подчинены логике сюжета. Я позволила себе некоторую свободу, чтобы сделать историю ярче.

Здесь ты встретишь сцены насилия, морального выбора и психологических испытаний. Если в какой-то момент тебе станет неуютно, знай: ты всегда можешь отложить книгу, а герои, сколько бы боли и радости им ни пришлось испытать, живут лишь на этих страницах.

Добро пожаловать в Карсонг.

Близость возможна только в полутоне, нерешённости, постоянном балансировании между признанием и отторжением.

Глава 1. Первое убийство

У него лицо человека, который долго не проживёт.

– У вас лицо человека, который долго не проживёт, – я заполняю тишину.

– Что? – хмурится Ли Усик.

Успех. Разговор не прервался.

Я не объясняю, что вижу такие лица часто. Сначала живые, потом мёртвые. Те, кто станет мишенью. Они отличаются: или скот, или бешеные собаки. Всегда одно из двух. Этот, сын мэра, с которым меня заставили пойти на свидание родители, – бешеный пёс. Губы напряжены, глаза бегают. Брови выщипаны, но давно.

Проваливаюсь в зыбучие пески мягкого кресла. Неудобно, затекла спина. Кофе горчит. Допиваю.

– Я пойду, – говорю, будто это не очевидно.

– Лили, позвольте вас проводить, – он встаёт.

Я позволяю. Пусть. Мне не мешает. Моя машина на подземной парковке, его – тоже. Много запахов: резина, бензин, пот. Колонны подпирают потолок. На острые углы приятно смотреть. Прямота понятна.

Я останавливаюсь. Смотрю. На колонне надпись: «Здесь был я». Так сохраняется присутствие? У меня нет маркера, чтобы написать: «Я тоже была здесь». Значит, меня как бы не было.

– Лили, – Усик останавливается рядом, – признаюсь, вы мне понравились. Жаль с вами так скоро расставаться.

Достаю телефон. Время: без трёх минут восемь. Свет мигает. Убираю телефон.

– Хорошо. Давайте постоим три минуты. – Уезжать приятнее в целое число.

Мы стоим. Он осматривается. Я тоже – вдруг пропущу что-то интересное. Стена, машины, стена, тень. Не пропускаю. Он приближается, прижимается.

Запах одеколона. Задыхаюсь.

Он трогает мою ногу и грудь. Тайна раскрыта: у меня пушап. Мама сказала, мужчинам нравится. Оказалась права. Он что-то делает с моей шеей. Тыкается, как собака мокрым носом. Дышит так же.

– Странная ты, но тело у тебя ничего, – говорит он, будто это очевидно.

Ошибка. Тело у меня – это тело, не ничего. Он расстёгивает мои джинсы. Противно. Кожа болит.

– Отпустите.

– Нет уж. – Его руки задирают мою водолазку. Серую. Я люблю чёрные, но у меня кошка.

Лифчик в белых кружевах. Мама сказала, мужчинам нравится. Пока он возится с ширинкой, я пытаюсь решить, что делать. Много вариантов. Сложно.

Он вытаскивает свой пенис. Похож на слизняка. Я как-то случайно наступила на такого.

– Слишком маленький, чтобы бояться, – мысль вслух.

Он бьёт меня в живот. Не пенис, сын мэра. Представляю, если бы это был пенис. Смеюсь.

– Убью тебя, потом выебу. – В уголках его рта пена.

Достаю из заднего кармана складной нож с фиксатором – узкий клинок, сантиметров шесть. Отец сказал: использовать при угрозе. Угроза есть – использую.

Ловлю промежуток между рёбрами и вгоняю лезвие, пока рукоять не упирается в кожу. Усик дёргается, сжимает моё запястье, влажно хрипит, изо рта вылетают розовые брызги. Я рывком выдёргиваю нож. Он делает два неуверенных шага назад, оседает на колени, прижимает ладонь к прорези в груди. Между пальцев сочится тёмная кровь, дыхание хриплое, глаза стекленеют.

Через полминуты он валится набок и замирает. Роняю нож.

– Я снова права.

Надо будет отметить в записной книжке.

– В чём права? – спрашивает тень.

– У него было лицо человека, который долго не проживёт.

Отец не объяснял, что делать дальше. Сбегать поздно. Тень – свидетель. Если позвонить в полицию, то меня посадят в тюрьму. Превышение самообороны. Если позвонить отцу, то он убьёт меня сам. Смотрю на тело сына мэра.

Нервничаю. Пальцы потеют. Застёгиваю джинсы. Забыла, что их расстегнули.

– Уходи, – говорит тень.

– Меня поймают, – говорю я.

– Не поймают, – говорит тень.

Ползу глазами по тени. У её ног мужчина. Высокий. Но тень выше, точнее, длиннее. Мужчина снимает одежду. Не всю. Только бомбер. Накидывает мне на плечи.

Тепло.

– Застегни, чтобы кровь не было видно, и беги.

– Я не верну бомбер. Не ворую. Не знаю, как вернуть, поэтому предупреждаю.

– Это подарок, – последнее, что он говорит перед тем, как я сбегаю.

На следующий день на работе я кутаюсь в подаренный бомбер, листаю новые отчёты, перебираю папки из юридического отдела, чувствую давно смытую кровь на руках, сопротивление моему ножу кожи, мышц, сердца. Я не хотела этого делать: менять мир, решать – кому жить, а кому умереть. Но сделала.

Было бы хорошо рассказать об этом Юхи, но никак. Она меня ненавидит. Точнее, моего отца, а меня за то, что работаю на него.

Приходит звонок. Вздрагиваю, отвечаю. Пальцы дрожат. Поднимаюсь к отцу в кабинет. Высоко.

В кабинете поместилось бы много полок с документами, но вместо них турецкий ковёр, на нём прямоугольник кресел и диванов. В центре – прямоугольник журнального стола. Цельный кусок красного дерева с небольшими вмятинами по всей поверхности.

– Что за нелепый наряд? – спрашивает отец.

Он сидит за столом у окна. На столе стоит табличка: председатель Пак Тэхён. Имя отца такое же как всегда: тяжёлое. Как и костюм: серый. Как и лицо: недовольное.

Я пыталась снять бомбер, но без него замерзаю. Бомбер пахнет тенью. Тень пахнет смолистым дымом и чуть-чуть кровью. Кровью, наверное, из-за меня.

– Неважно. – Качает головой отец. – Ты опять в себе.

Правильно. Я всегда в себе.

– Как прошло свидание? Он тебе понравился? – отец облизывает палец и перелистывает какие-то бумаги.

Каждый раз спрашивает одно и то же. Впервые замираю между вопросом и ответом. Отец хочет, чтобы я ответила «понравился». Раньше так не отвечала, потому что не хочу замуж. Представляю Тень.

– Понравился, – не лгу.

Лучше всего запомнила руки, которые сделали мне подарок. И губы, которые сказали, что это подарок. Мне редко что-то дарят.

– Неужели! Лили, удивляешь, – отец встаёт и улыбается. – Уже назначили второе свидание?

Качаю головой. Улыбка пропадает.

В кабинет заходит мама. Высокая даже на небольшом каблуке, взгляд её острый, скулы – тоже. Линии чёрного пиджака безупречны, на лацкане поблёскивает значок прокуратуры. Мама похожа на статую богини справедливости с развязанными глазами.

– Он ей понравился, – говорит отец.

Меня будто здесь уже нет. Надо будет купить маркер.

– Неужели! – восклицает мама.

Иногда сомневаюсь, точно ли они разные люди. Говорят одинаково.

– А ты ему понравилась? – спрашивает мама.

Тому, о ком она думает, понравилось моё тело. Это я знаю. Но тому, о ком думаю я…

– Не знаю, – отвечаю я.

Тело хочет, чтобы оно ему понравилось. Оно мне сказало об этом, пощекотав в животе.

– Эх, чего от тебя ждать. – Мама отворачивается.

Отец подзывает к себе рукой. Как собаку. Подхожу, хоть я и не собака.

– К нам недавно нагрянули с аудитом без предупреждения, – рассказывает, будто не я разбиралась с аудиторами.

Они мне не понравились. Превратили мой мир в шум. Мой порядок в кучи бумаг.

– Кто из сотрудников дал наводку? – спрашивает отец.

На столе несколько анкет. В правом верхнем углу – фото. Но я не знаю лиц, только документы: имена, таблицы, жалобы. Сопоставляю стиль работы с днём работы. У одного слишком аккуратные отчёты. У другого – дыры в графиках и мелкие махинации. Ещё один запрашивал зарплаты по отделу, якобы для бухгалтерии.

– Этот, – передаю анкету.

Отец приподнимает бровь.

– Почему?

– Потому что он чист.

– Это не объяснение.

– В архиве есть его жалоба полугодовой давности. Тогда его не повысили, хотя он не совершал ни одной ошибки, ни одного проступка, не брал ни одного больничного. Он посчитал, что что-то не так. Похоже, решил сам в этом убедиться. И оказался прав.

Повисает пауза. Отец кивает.

У этого сотрудника мягкое лицо. Теперь на нём мишень. Не успеваю решить, как к этому отнестись, как в кабинет влетает секретарь. Знала бы, что соберётся толпа, не пришла.

– Откройте новости! – кричит он.

Какая агрессивная реклама новостей. Я больше люблю реалити-шоу. Мама листает что-то в телефоне. Наверное, новости, не реалити-шоу. Отец тоже. Оба бледнеют одновременно. Переглядываются.

Новости плохие. Угадываю не по лицам, а потому что они всегда плохие.

Смотрят на меня. Не новости, родители. Тоже бледнею, чтобы им было не одиноко. На самом деле думаю, что меня поймали.

Дрожу. Тень мог ошибиться. Бывает.

– Мэр мёртв.

Отец оговорился. Жду, когда исправит «мэр» на «сын мэра».

– Блядство, я только его поставил, – отец хватается за лоб. – Столько денег вбухал…

Я тоже открываю телефон и листаю новости. В каком-то смысле они – самое главное реалити из всех шоу. Читаю. Мэр мёртв. Отменяю бледность. На фотографии – дерево. На дереве висит мэр. «Наверное» потому что заблюрено. Умер от удушья, во рту документы.

Мэр не будет горевать о сыне. Это плюс. Его убили с особой жестокостью – это минус. Не люблю насилие. Слишком хорошо запоминаю.

– Лили, прямо сейчас съезди в мэрию, нужно забрать чёрную папку из сейфа и проверить, нет ли ещё чего, – говорит отец. – Нужно успеть до полиции.

Чёрная папка она как чёрный ящик, только папка. И не для спасателей, а для преступников. Там записи о незаконных сделках, договорённости, офшоры, криптокошельки.

– Тэджун справится лучше, – предлагаю брата. – Я архивистка, не шпионка.

– Вот именно. Ты знаешь, что искать.

– Компьютер проверить?

– Нет! Мэр Ли не такой придурок, чтобы хранить компромат электронно, – в голосе злость.

Думаю: отец недооценивает придурков и переоценивает мэра. Думаю: тяжело быть вне закона – выпадаешь из современных технологий. Поэтому коррупцией обычно люди пенсионного возраста занимаются? Думаю: это не моё дело. Сделаю, как скажут.

Глава 2. Белый тигр

Поднимаюсь по широкой лестнице и вхожу в мэрию, двери открываются сами. Потолок высокий, под куполом висит огромное тусклое люстроподобное сооружение, лампы гудят с перебоями. На ресепшен мне дают пропуск – отец организовал. Вокруг пусто и шумно одновременно. Пространство большое, отражает эхо. Эхо обсуждает убийство.

Иду к лифту. Кнопка вызова липкая, будто её недавно трогали мокрой рукой. Сердце бьётся быстро. Нервничаю. Вспоминаю правило: если выглядишь уверенно и вписываешься в обстановку, то тебя пропустят везде. Я ни первое, ни второе. Если снять бомбер, то буду в белой рубашке. Уместнее, но холоднее. Кто-то идёт за мной: охранник? Он заметил? Знает? Нет, нельзя паниковать. Возвращаюсь к мыслям.

Бомбер фиолетовый, с вышивкой белого тигра на спине. Рукава длинные, могут спрятать не только пальцы, но и молоток в них. Молотка, конечно, у меня с собой нет. Это было бы странно.

Кто ходит в мэрию с молотком?

Кабина приезжает с лязгом. Внутри пахнет чужими духами. Надеваю наушники и включаю песню, которая добавляет уверенности. Ставлю на повтор. Немного пританцовываю. Двигаться нельзя, но тело дёргается. Лифт останавливается на нужном этаже. Выхожу.

Первое препятствие: секретарь у дверей кабинета. Вижу значок туалета, прячусь там. Плитка голубая, зеркала мутные. Запираюсь в кабинке: надо обдумать план.

Можно соврать, что назначена встреча: встреча мертвеца и архивистки. Ничего необычного.

Не сработает.

Можно кинуть что-то тяжёлое, секретарь отойдёт на звук. Проскочить. У меня нет тяжёлого.

Не сработает.

Можно поджечь ковролин, разлив спирт, что я нашла в шкафчике. У меня нет зажигалки. А просто запах секретаря не отвлечёт.

Не сработает.

Плескаю немного спирта на свои руки и нюхаю. Это не план, просто нравится запах. Выхожу из туалета. Секретарь сидит за высокой стойкой и смотрит в компьютер. Его волосы зачёсаны строго налево. Здороваюсь. Он тоже здоровается.

– Можно мне зайти в кабинет? – спрашиваю так неловко, как могу, то есть как обычно.

– Зачем вам, мисс? В связи с происшествием все встречи отменены, – такой серьёзный.

– Мы с мэром занимались там сексом, я оставила кое-что компрометирующее, – обманываю я.

Компрометирующее там оставил отец. Но он не занимался сексом с мэром. Наверное. Секретарь суетится. Оценивает меня взглядом. Я смотрю ему прямо в глаза. Тяжело. Другие люди выносливее меня.

– Мисс, простите, не могу ничего поделать…

– Там мои трусы. Кружевные. Если найдёт полиция или его жена… Я просто не хочу опорочить память, – говорю я.

Пауза. Воздух между нами густеет. Секретарь сглатывает. Вены на его шее набухают. Он открывает рот, но не находит слов и вдруг берётся за телефон. Пальцы спотыкаются о кнопки, когда он набирает номер. Неудачно. Ещё раз.

– Меня зовут Пак Лили. Я дочь председателя Пак Тэхёна, – говорю так, будто это пароль, а не имя.

Он не спрашивает уточнений, просто кладёт трубку.

– Ладно, только быстро.

Секретарь заходит со мной. Я встаю на колени и заглядываю под диван: там пыль и забытая заколка. Конечно, кто там будет прятать документы. Он не должен смотреть.

– Мне неловко, – говорю я.

– Ничего не поделать, – отвечает секретарь.

– Сколько? – спрашиваю я.

– Чего?

– Перевести вам на счёт, чтобы вы оставили меня одну на пять минут. – Достаю телефон.

Интересно, взяточничество передаётся по наследству? Плачу секретарю. Много. Надо было с этого начать. Он уходит. Осматриваю всё, что могу. Читаю быстро. Открываю запертые ящики ключом, который дал отец. Ввожу на сейфе код, который дал отец.

Собираю всё, закидываю в сумку. «Всё» почти буквально. Мэр не хранил у себя других документов, кроме личных. Из сейфа захватываю какие-то фото. Деньги оставляю.

Выхожу, улыбаюсь, достаю из кармана трусы, показываю секретарю. Он отворачивается и вдыхает носом резко и нервно. Его ботинок скрипит по полу.

Я не ношу с собой вторую пару трусов и не нашла в кабинете. Это всё план. Продуманный. Кроме детали, что можно было начать со взятки. Запомню на будущее.

На выходе из мэрии замечаю спешащих людей. Полицейские. Получается, едва успела. В джинсах без трусов неудобно. Подхожу к своей машине и отцовскому водителю. Меня хлопают по плечу. Вздрагиваю.

Поворачиваюсь, но знаю, что ощущение прикосновения задержится на ближайший час. Мужчина смотрит на меня, я – на него.

– Полиция, детектив Кан Инхо, – показывает мне удостоверение. – Можно с вами поговорить?

– Нельзя, – отвечаю я.

– Я вынужден настоять.

– Тогда зачем спрашивать разрешение? – искренне интересно.

У него слишком густые ресницы для детектива. Или в полиции не бывает нормы густоты ресниц?

– Мисс Пак, пройдёмте к моей машине. Поговорим в участке, – Кан Инхо разворачивается и уходит.

Не сразу замечает, что меня за ним нет. Возвращается. Импульсивный.

– Почему вы стоите?

– Потому что не иду. – Жду, что он посмеётся над шуткой. Не смеётся. Эх. – Откуда вы знаете кто я, и что вам надо?

– Вы, наверное, уже слышали про смерть мэра. Мы не можем связаться с его сыном. Нам поступила информация, что его не видели после встречи с вами. Я как раз планировал к вам заехать, но заметил здесь.

Он говорит слишком долго. Я успеваю увидеть, что у него пятно на клетчатой рубашке. Успеваю занервничать. Успеваю впиться ногтями в ладони. Длинные рукава это прячут.

– Понятно.

Соглашаюсь сесть к Инхо в машину. Захлопываю дверь. Меня было бы легко похитить. Не предположение, опыт. В окне пролетает кленовый лист. А в тени стоит Тень. Хочу помахать ему рукой. Но смущаюсь. Он заметил, что я в его подарке? Он заметил… меня?

◆ ◆ ◆

Власть в этом городе давно поделена стариками за закрытыми дверьми, но сегодня в стене образовалась дыра. Жаль, пробита не им, и всё же воздух впервые за десятилетие стал пахнуть возможностями, а не тухлым равновесием. К счастью, Доён не привык к реверансам: выигрывает тот, кто первым хватает за горло. Пришло время забрать давно ему причитающееся.

Он договорился о встрече с заместителем мэра, или, поправка, с тем, кто теперь носил должность исполняющего обязанности. Оставалось понять: он – вещь, которую можно купить, или вещь, которую надо сломать. Бизнес не любит неясностей.

Пак Тэхён, этот надутый шакал, наверняка уже договаривался через своих, но у него нет того, что есть у Доёна: готовности резать по живому. Сейчас важны не деньги, а скорость. Первым войти в кабинет, первым предложить взятку – и не смешную цифру, а перспективу доли, – тогда земли по границе парка вскоре станут его собственностью. Чуть позже можно будет через ту же схему зайти в департамент землеустройства, расшатать местный комитет, поменять пару ключевых фигур, пустить слух, что «Сонхва» теряет влияние, а потом уже брать крупно: скупая по заниженной цене их активы и поджимая под себя подрядчиков.

Ради такого стоило надеть чёрный костюм тройку и накинуть пальто. Деньги Доён нёс в спортивной сумке из практичных соображений. Портфели, которыми так любят размахивать идиоты, считающие, что чего-то добились, – пустая показуха, ломающаяся с одного удара.

Доён заметил девчонку раньше, чем понял, кто она. Она спускалась по лестнице, нелепая, сгорбленная, как человек, которому давно не предлагали выбора. Почему-то всё ещё в его бомбере. Пусть носит, что ему до этого. Доён отдал тряпку, она – много больше: развлечение, труп, – есть люди, которые полезнее мёртвыми. Ах да, и нож. Швейцарский армейский, красный не только от крови. Бессмертная классика: и оружие, и отвёртка, и пинцет.

Девчонка вся сжалась перед копом, что-то бормотала, наверняка думала, что всё кончено. Доён поморщился. Жалкая. Слишком жалкая. Когда убивала, то была другой, – в голове зазвучал её смех, жестокий в своей неуместности, напоминающий, что порой хищник и жертва меняются местами.

Доён открыл нож, не вытаскивая из кармана. Провёл подушечкой пальца. Кожа поддалась, лезвие вошло в плоть, выступила кровь. Инструмент всегда должен быть острым.

◇ ◇ ◇

Сижу в комнате для допросов. Сумка с документами лежит на коленях. В горле пересохло, ладони вспотели. Лучше бы наоборот. Свет тусклый, стены тёмные, стол холодный. Взгляд цепляется за металлическое кольцо на столешнице, туда пристёгивают наручники. Меня не пристегнули. Пока.

Я согласилась пойти с детективом, чтобы не быть подозрительной. Чтобы они не подумали меня обыскать. Глажу подушечками пальцев грубую ткань сумки. Я не задержана. Так сказали. Нога трясётся под столом. Пытаюсь остановить. Она не слушается.

Полицейские будут искать моё грязное бельё и скелеты в шкафу? Бельё в кармане, могу показать сразу. А вот скелетов с собой нет. Они в шкафу.

Детектив Кан заходит и садится напротив. Брови сведены. Суровый. Он дал мне побыть одной, чтобы запугать. Я видела в интернете записи из допросных с комментариями и знаю, как это работает. Я бы спросила у него: зачем? Я испугаюсь и так. Но не спрошу, потому что это подозрительно.

«Я не подозрительная. Я не подозрительная», – повторяю про себя. Аффирмация. Некоторым помогает. Вопрос: чем аффирмации отличаются от молитв? Длиной?

– Мисс Пак, начнём, – детектив щёлкает ручкой и придвигает к себе планшет с бумагой. – Когда вы в последний раз видели…

– Вчера вечером, – я случайно перебиваю. Поторопилась.

– Что вы делали?

– Пили кофе.

– Когда вы расстались?

Думаю: когда я воткнула нож. Отвечаю:

– Несколько минут после восьми. Планировали ровно в восемь.

Детектив записывает.

– После этого вы общались? Знаете что-то о его местоположении?

Мою ногу хватает судорога. Больно. Держусь, стараюсь не выдать. По спине бежит озноб.

– Нет и нет, – отвечаю я.

В дверь заглядывает женщина-полицейская – волосы собраны в тугой пучок, лицо уставшее, но не злое. Смотрит на меня мельком, не изучающе, просто увидела и тут же забыла. Нерешительно задерживается у порога, подходит ближе и, наклоняясь к детективу, негромко шепчет:

– Начальник сказал её отпустить.

Я всё слышу. Она это понимает, глаза её чуть расширяются, но смущение быстро прячется под профессиональной маской. Замечаю на её форме нашивку: «Чон Мина, офицер».

Детектив Кан оборачивается ко мне:

– Что вы делали в мэрии? – голос твёрдый, как галька.

Молчу. Смотрю в стену. Их начальник меня отпустил. Я больше не здесь.

– Мисс Пак, я задал вопрос.

Очевидно. Не знаю, зачем он это уточняет.

– Мисс Пак…

Да, это я. Снова заходит та же полицейская. Шепчет на ухо: «Говорят, что она… немного «не такая». Мол, смысла давить нет». Всё верно – не такая. Но кто тут вообще «такой»? Детектив кладёт передо мной фото. Разглядываю. Зря.

На фото мэр. Без блюра.

Он висит на дереве. Петля врезается в шею до кровавых борозд. Лицо перекошено, рот широко раскрыт и до отказа набит скомканной бумагой. Она так глубоко, что растянула горло. На земле под телом листы А4, обычные, как в офисе, только в офисе кровью не заляпаны.

Вытаскиваю руки из рукавов, обнимаю себя. Бомбер такой просторный, что никто не заметит.

– У нас в один день убили мэра, и пропал его сын. Я обязан настоять, чтобы вы рассказали всё, что знаете, – детектив облокачивается на стол. – Что вы делали в кабинете мэра? По камерам видно, как вы заходите.

Попалась. Говорила же, что не шпионка.

– Ваш начальник приказал меня отпустить, – с трудом бормочу я, точно в горле что-то застряло. Хорошо, что не бумага.

– Вы всё слышали?

Киваю, будто это не очевидно. Взгляд снова притягивается к фото. Мэра накормили документами так, что он задохнулся и умер. У меня в сумке то, что он недоел. Доест шредер.

Детектив кладёт сверху фотографию с камеры наблюдения парковки. На ней моя спина. И спина мертвеца, тогда живого. Беру в руки. Вглядываюсь во тьму с краю. Тень. Он наблюдал. Озноб сменился жаром, жар бросился к лицу.

– И опять вы на камере. После этого момента запись обрывается, – говорит детектив Кан. – Не думаете, что это странно?

– Можно я оставлю это фото себе? – спрашиваю я.

– Вы узнаёте силуэт в тени? – его голос немного хрипит.

Не могу сдержать смущённую улыбку. Высовываю руки через ворот бомбера, хватаю щёки холодными ладонями. Остужаю.

Детектив Кан бьёт кулаком по столу. Громко. Потому что металл. Я вздрагиваю, подскакиваю. Сумка падает. Документы рассыпаются. Бросаюсь на пол, чтобы их собрать, но запутываюсь в бомбере. Связал меня вместо наручников. Выворачиваюсь, расстёгиваю, роняю его на стул, подбираю бумаги. Детектив Кан тоже их подбирает. Мой подбородок дрожит. Отнимаю документы. Детектив Кан держит.

– Отдайте! – мой голос разбавлен водой.

Плачу, вытираю глаза плечом. Он отдаёт всё, что собрал. Больше не суровый.

Я скриплю зубами. Мама говорила, что мужчинам нравятся слёзы. Но они не нравятся мне. Ни слёзы, ни мужчины. Нравятся тени. Дышу часто и глубоко, через нос. Представляю себя быком. Хорошо бы забодать детектива и убежать.

Стою с сумкой, полной бумаг, но теперь хаотичных и мятых. Чувствую воздух из кондиционера на коже.

– Если я не задержана, то я пойду. Если задержана, то дайте позвонить адвокату и отцу, до этого говорить не буду, – не похоже на мой голос, потому что он не мой, а матери.

Я умею становиться ей, но эта кожа мне не принадлежит. Поэтому приберегаю для крайних случаев.

– Конечно, вы свободны в любой момент, мисс Пак, – детектив Кан выглядит растерянным.

Беру бомбер подмышку, иду к двери.

– Мисс Пак, позвоните, если что-то вспомните, – он в последний момент протягивает визитку. – С мэром нам всё ясно, делёжка власти. Но его сын… на парковке следы крови, но мы надеемся найти его живым.

Пусть надеются. Беру визитку. Инхо – сильный полицейский. Не физически. Маска суровости хорошо на нём сидит, растерянности, случайного выбалтывания деталей – тоже. Но так уж получилось, что я хорошо вижу маски. Ничего не загораживает зрение, потому что сама их не ношу.

Фотография с Тенью греет карман. Я её украла.

Глава 3. Точка пересечения

Прежде чем отдать документы отцу, я их сканирую и сохраняю на внешний накопитель. Потом изучу. Фотографии не прикладываю, их меня не просили принести. Отпечатанные на плотной глянцевой бумаге, они почему-то хранились среди договоров и бухгалтерских книг. На них мэр с женой, в поездках и на вечеринках с моей семьёй и другими людьми, чьи лица я не узнаю. Не вижу в снимках особой ценности, кроме сентиментальной.

Я заинтригована другим: один день, одно тело, два убийства. Тень скрыл моё преступление, моё участие, но оставил себя на записи и кровь на парковке. Не хочется верить, что это неосторожность. Я не люблю вмешиваться, но люблю наблюдать, и впервые за долгое время становится любопытно.

Сижу на диване в кабинете отца. Он входит тяжёлыми шагами: такими наступаешь на шеи врагам. За ним хвостиком семенит мой брат: у него мягкое и белое лицо, так странно, что при этом похож на отца, будто его добрая, безвольная версия. Оба в костюмах, но на отце опять серый, переливающийся, будто он не поспевает за временем. На Тэджуне из плотной ткани, идеально пошитый, идеально сидящий, немного театральный.

– Что с твоими людьми? – Отец оборачивается к нему, как только дверь закрывается.

Теперь они говорят приватно, я не в счёт.

–«Пэкхо» напали, избили всех до полусмерти, – голос Тэджуна звучит как провал. – Никто не хочет больше оставаться, все уволились.

– Уволились?! – рокочет отец. – С каких пор бандиты увольняются? Может, ты им ещё выходное пособие и декретный отпуск даёшь?

Справедливое замечание. Смеюсь про себя. Вот как выглядит банда, которую организует офисная крыса, даже если это наследник крупнейшей компании в городе. Думаю: отец зря рассорился с бандой «Пэкхо». Думаю: сколько ещё раз эта сцена повторится?

– Отец, я принесла бумаги, – я говорю, а по их лицам словно материализуюсь из воздуха.

– Молодец, – отвечает отец.

Снова растворяюсь.

– Меня допрашивали в полиции. – Снова материализуюсь.

– Какого хера? – кричит отец.

Не знаю, что ответить. Маленького? Как слизняк?

– Что они знают? Зачем ты им? – мягко спрашивает брат, давая знак: «Потерпи и всё закончится». Я ему верю, потому что он всегда терпит лучше всех.

– Они считают, что смерть мэра – это «Пэкхо». Усик тоже мёртв. Тело не нашли. Меня допрашивали как последнюю, кто его видел.

Упс, проговорилась. Полиция пока считает Усика пропавшим, но, надеюсь, моей семье на такие детали плевать.

– Какого хера… – отец оседает на диван. – Доён совсем с катушек слетел?!

Я знаю это имя. Всегда произносится вместе с руганью. Имя главы банды «Пэкхо», которая была силой отца, пока не отделилась.

– Надо было убрать его, как только стало ясно, что он не подчиняется. Когда бешеный пёс тебя уже покусал, усыплять поздно, – говорит отец, а я слышу старческое бормотание.

Очень в его стиле: вспоминать прошлое, в мечтах его переписывать.

– Можно посмотреть фото этого Доёна? – спрашиваю я.

Хочу убедиться, что он бешеный пёс. Если да, то скоро отец сможет расслабиться.

– Не лезь.

Поджимаю губы, достаю телефон, растворяюсь. Обновляю новости. Про Ли Усика пока ничего. Все обсуждают записку. Новая деталь. Ищу, вижу фото листа, прибитого к дереву. Кровью написано:

«Жил-был петух, который умел кричать, но молчал, когда лиса уводила цыплят. Он говорил, что это не его дети. Однажды цыплята не вернулись, и лиса пришла за ним.

Он пытался кричать, но клюв был полон перьев.

Огонь сожрал всё».

Понятно теперь, почему на Усика всем плевать, – кровь на парковке скучнее драматичного убийства, особенно когда убийца оставляет записки.

Интересно, преступник подражает Эзопу1? Весьма претенциозно. По логике истории, если петух – это мэр, а убила его лиса, то это дело рук тех, кого мэр покрывал? Хмурюсь. Встаю. Ухожу.

Думать проще в архиве. Так получается, что убийца – или мой отец, или любой из его прихвостней. Включая прошлых, то есть «Пэкхо». Умно. Слишком широкий круг подозреваемых, чтобы указать на себя. И всё равно ощущение, что это слишком эксцентрично для обычной конкуренции.

Вспоминаю о визитке детектива. Я бы спросила у него, но детективов не допрашивают. Наоборот. А этого «наоборот» мне хватило сполна.

Забиваю в поиск «О Доён» и «Пэкхо» и все возможные сочетания. Ничего, кроме сводок кто кого избил, разграбил и кого посадили. Не удивляюсь, что нет фото главы банды, но расстраиваюсь.

Вечером, уже у себя в квартире, наливаю себе кофе с большим количеством овсяного молока, включаю на ноутбуке обзор дейтинг-шоу «Love/Passion». На колени мне прыгает Соми, мурчит. На экране другой мир. Почти фэнтези: яркие цвета мешаются с пастельными, греет солнце, люди влюбляются.

В Карсонге всегда всё серое. Даже осенью, когда клёны горят алым и рыжим. Листья добавляют не цвета, а ощущения тления, точно горящий пепел.

Чешу Соми за ушком. Накатывает меланхолия. Значит, всё спокойно. Паника и меланхолия не смешиваются. Выключаю шоу, открываю, что отсканировала сегодня. После рабочих документов расслаблюсь с документами для души.

Накидываю бомбер на плечи вместо пледа, в записную книжку вкладываю фото Тени и визитку детектива. Жизнь снова становится привычной.

Похороны мэра проходят с запозданием. Расследование, вскрытие – всё это не позволяет сжечь тело сразу после смерти. Я не хотела идти, но меня не спрашивали. Отец вытаскивает меня из архива в двух случаях: ему что-то надо или надо изобразить крепкую семью. То есть в одном случае.

Пол кафельный, свет флуоресцентный, как на работе. Отец и мама немного впереди. Брат и я – позади. Держусь за его локоть. Людей много, знакомых ещё больше. Цветы – белые хризантемы. Разговоры вполголоса, а на потолке мелкая паутина трещин, что тянется от одной лампы.

Проходим вглубь, кланяемся родственникам погибшего три раза, ставим благовония. Я держу палочку неловко. Не люблю запах, но делаю всё правильно: поджигаю, ставлю в песок. Про себя прошу прощения у мэра. Уже начинаю забывать, как его сын меня пытался изнасиловать, поэтому не чувствую обоснованности того, что убила его. Дым вьётся вверх. Новый завиток каждые четыре секунды, будто им управляет смерть.

Чувства тоже улетучиваются. Моя прозрачность – моя удача. Пропускаю через себя всё, но столь же легко и отпускаю.

Входим в общий зал. Все здесь, – женщины в чёрных юбках и мужчины в одинаковых галстуках, друзья, враги и незнакомцы, – поддаются диффузии, теряют очертания до тех пор, пока не становятся частью единого анонимного шума.

Отец и Тэджун с кем-то говорят. Лица важные.

Мама рядом со мной. Напрягается. Поворачивается. Остальные повторяют за ней. Непреднамеренно торжественно встречают новых гостей: нескольких мужчин с татуировками из-под воротников. Они выбиваются из однородного раствора, точно туда капнули нефтью. Вижу того, кто впереди.

Сердце замирает. На самом деле нет, но так обычно описывают это ощущение. Это Тень. В чёрном костюме. Колени размягчаются, а пальцы немеют.

– Лили, – шикает мама, – прекрати улыбаться!

Прекращаю. Не заметила. Хочется поправить волосы, спросить у матери, нравится ли мужчинам платье, что на мне сейчас.

– Мам, кто это? – аккуратно указываю на Тень.

– Лидер «Пэкхо», – она отвечает. – Никакого уважения к мёртвым.

– Почему?

– Заявиться на похороны к тому, кого и убил…

Хочется напомнить про презумпцию невиновности, но занимаюсь осмыслением. Тень – бандит. Как Хон Гильдон2? Благородный вор, только бандит? Иначе не объяснить.

– Почему ты меня с ним на свидания не отправляла? – шепчу матери.

Она кричит на меня взглядом.

– Я не садистка.

Я знаю, мама меня так оберегает. Хотя в детстве я часто плакала, пугаясь резких слов. Она не умеет обнимать и утешать, только указывать и давать советы «как быть нормальной». Она строит невидимые ограды вокруг меня, чтобы мир не сильно ранил. Мне это не нужно. Пытаюсь видеть в этом заботу, получается не всегда. Но сейчас получается.

Ищу Тень взглядом, не нахожу. Нехорошо. Выскальзываю через боковую дверь – единственную, куда он мог выйти незаметно. Каменная дорожка ведёт к террасе. Над головой навес, по углам бамбук в кадках. Прохладно. Покрываюсь гусиной кожей.

Тень, то есть Доён, стоит спиной ко мне. Невесомо касаюсь его локтя. Он очень весомо хватает меня за шею и чуть не поднимает в воздух. Дыхание перехватывает от неожиданности. Или оттого, что меня душат. Стою на носочках. Кислород заканчивается. Грудь дёргается от спазмов. Рука отпускает меня. Сгибаюсь пополам в приступе кашля. Поднимаюсь вся красная и не от смущения. Это меня расстраивает. Некрасивая картина получилась.

– Здравствуйте, мистер О, – кланяюсь.

Людям людские нормы, раз он больше не Тень. Он смотрит на меня и молчит. Губы подрагивают. Не могу отличить: злость или радость. У него выглядит одинаково. Разминает руку, которой держал моё горло.

– Я чуть тебя не задушил, а ты спокойно стояла, – говорит он.

– Да.

– Почему не защищалась?

– Мне нечем.

– И правда, – Доён смеётся и достаёт из кармана мой складной нож. Протягивает.

– Спасибо! – кланяюсь и беру двумя руками.

Благодарю не за то, что вернул оружие, а за всё: спасение, прикрытие, утешение.

– Отвали. – Он отмахивается. – Знал бы кто ты, прошёл мимо.

Звучит обидно.

– Кто я?

– Дочь Пака, – он закатывает глаза. – Я думал, что ты интересная, но все знают, что ты клиническая идиотка.

Думаю: он такой же, как все. Думаю: опять вообразила себе мужчину мечты. Думаю: тут его и похороню. Делаю шаг вперёд, всматриваюсь в лицо Доёна.

– Отец говорит, что вы – бешеный пёс.

– И?

– Бешеные псы долго не живут.

– Ты мне угрожаешь? – Доён наклоняет голову немного набок.

– Нет. Отец неправ. Вы не пёс.

– Тогда кто же я? Выбирай слова аккуратно.

– Вы всё ещё бешеный, – говорю я и вижу подтверждение в его глазах. – Могла бы сказать, что вы тигр. Более независимый, чем пёс, и названию банды подходит.

Рассуждаю вслух.

– Но?.. – Доён теряет терпение.

– Тигр не станет распространять бешенство намеренно, и он не так опасен, как вы.

– О, в ход пошла лесть.

– Не лесть, а наблюдение. Вы – человек. Бешеный. Такие тоже долго не живут, – я вздыхаю с неожиданной грустью.

– Ты гадалка, что ли? – Он хмурится.

– Нет. Я дочь своего отца. Но вы не бойтесь, для людей есть вакцина от бешенства, а значит, и шанс выжить.

Не встреча – разочарование. И даже больше: тоска.

Доён смотрит на меня словно он бездна, он вглядывается, пугает, поглощает. Словно топит меня во мраке его глаз. Но у меня всё внутри сжимается от накатывающей боли. Я такую раньше не чувствовала. Будто при мне расчленяют ребёнка. Очень грустно. Очень-очень. Но отвернуться не могу.

◆ ◆ ◆

В помещении воняло плесенью и старым бетоном. Доён сидел на перекошенном железном стуле, закинув ногу на ногу, и ножом чистил ногти. Перед ним на коленях склонились трое избитых мужчин.

Эта комната раньше была школьным классом: на стене ещё оставался грязный след от доски, кое-где виднелись сколы зелёной краски, меловая пыль разлетелась по углам. Когда-то тут считали синусы и логарифмы, теперь считают сколько проживут, пока Доён не даст отмашку. Сегодня он был учителем, а темой урока – предательство и его последствия.

– Кто из вас, уродов, слил меня «Сонхве»? – холодно, но спокойно спросил Доён.

Вся эта ситуация и особенно тупость людей его ужасно бесила. Тем не менее первый урок преподан: у одного не хватало зубов, у другого из носа капала кровь, третий дышал с хрипами.

Доён с отвращением вспомнил утро.

На него напали, когда он выходил из душа. Он, до костей параноик, живущий в доме с камерами, охраной, лампами, включающимися по паролю, был застигнут врасплох сразу шестерыми. Считай, толпой.

И всё бы ничего, даже не жалко, что поцарапали дорогой паркет, но теперь поползут сплетни: «его застали в одном полотенце». Лидер. Глава. А дрался голым.

Унизительно до скрежета зубов.

Доён повёл пальцем. Бонгу подхватил предателя за ворот и подтащил волоком. Тот заскулил и дёрнулся, с одной ноги у него соскользнул ботинок, по брюкам расползлось мокрое пятно. Доён взял его за руку почти мягко, словно собирался помочь, согнул палец, примерился, воткнул нож в сустав, резанул до хруста. Палец на мгновение повис на коже и следом шлёпнулся на бетон. Мужчина завыл истошно, по-свинячьи, захлёбываясь воздухом.

Если бы он сделал то же самое с девчонкой Пака, как бы она кричала? Или снова не кричала бы вовсе?

Всегда интересно проверить на прочность чужую психику.

– Кто из вас, уродов, слил меня «Сонхве»?

Доён наблюдал за лицами: один шептал молитву, другой глотал слёзы. Гнусное молчание.

– Убейте всех, – бросил Доён, не повышая голос, и встал.

Краем глаза он видел, что даже те, кто называл его братом на пьянках, вздрогнули. Семья, ха. Ещё вчера выли в караоке о верности, теперь смотрят на него как на палача. Слюнявая романтика закончилась.

– Это был я! – выкрикнул мужик с синяком под глазом и рванулся вперёд, но его тут же опустили ударом под колено.

Доён едва заметно улыбнулся. Какая неоригинальная игра в благородство. «Это я! Не трогайте остальных!» Великая сцена, если есть шанс на жизнь. Но если шанса нет, то это пустое шоу для публики. И всё же даже на дне адовой ямы люди ждали, чтобы кто-то оценил их выбор. Вот теперь на предателя смотрели с благоговением, в том числе те, кому только что отдали приказ его убить. Как нелепо.

Доён достал пистолет, приставил к его лбу, выстрелил. Пуля вылетела из затылка вместе с кусками черепа, кто-то застонал, запах крови тут же перебил все остальные, даже мочу.

– Приберитесь, – сказал Доён и вышел, не оборачиваясь.

Он знал, что даже верным ему людям отвратительна такая жестокость, но это его не беспокоило. Наоборот, он хотел видеть, как страх перерастает в отчаяние, отчаяние – в пустоту. Как трескается структура и ломается вера.

Он вспомнил взгляд дочки Пака, и злость поползла по позвоночнику холодной змеёй. В девчонке не задерживался ни испуг, ни обида. Только жалость. И это вымораживало.

– …Какого, блядь, чёрта она меня жалела?

Глава 4. Прощание с тенью

Чувствую себя свободнее, чем обычно. Может, потому что тёплый день для октября. А может, потому что надо мной больше не нависает Тень.

С утра запустила стиральную машину – бомбер с тигром теперь чистый. Не пахнет ничем. Отправляю его Доёну курьером. Он же вернул мне нож.

Так правильно. Как при расставании. Убийц и бандитов мне в семье хватает – в сердце ещё одного такого ни за что не пущу.

Прогуливаюсь по улице, заглядываюсь на витрины, их уже начали украшать к Хэллоуину. Мило. И не страшно. Если бы украшала я, каждый предмет немного бы сдвинула – ровно настолько, чтобы появилось желание выровнять.

Брр.

Иногда слышу шаги, совпадающие с моими. Не оборачиваюсь. Люди имеют право ходить, как им нравится. Я свою походку не патентовала.

Тётушка-продавщица машет мне, предлагает каштаны. Беру бумажный пакетик, он горячий и шуршит. Она говорит со мной пару минут. Вот чего не понимают мои родители: почему я не преодолеваю себя, не притворяюсь «подходящей». Они думают, я не умею подстраиваться. Однако к кому люди будут более открыты: к дочери владельца корпорации или к наивной глупышке?

Жую каштан.

Если я кажусь простой, непонятной, но наивной – добрые люди со мной добры, злые – недооценивают, остальные – не замечают. И чтобы удержать это волшебное спокойствие, мне нужно просто быть… собой.

Вижу канцелярский магазин. Вспоминаю, покупаю маркер. Прячу в задний карман к перочинному ножу.

Следующая остановка – зоомагазин. Выберу что-нибудь для Соми: она сгрызла плюшевую мышку, да и кошачья мята закончилась. Осматриваю полки. Кладу в корзину новый вид угощений и сублимированную курицу.

– Мисс Пак! Какое совпадение!

Вздрагиваю. Оборачиваюсь. Подходит детектив Кан, улыбается. Я легонько кланяюсь. Он похож на нормального покупателя, разве что взгляд выдаёт: излишне пристальный, что кажется, он даже в зоомагазине вычисляет подозрительных личностей. Например, меня.

– У вас кто? – заглядывает в корзину. – У меня котёнок, недавно взял. У вас тоже?

Блестяще вычислил: моя корзина до краёв набита кошачьим, я стою у стеллажа с кормом, а он всё равно спрашивает.

– Не поможете выбрать игрушки? Я не разбираюсь, – просит он.

Врёт. Он разбирается. Но я соглашаюсь. Люди часто врут, чтобы начать разговор.

– Сколько котёнку? – уточняю.

– Хм-м… вот такого размера, – показывает руками.

– Порода?

– Смешанная.

– Тогда около трёх месяцев.

Веду его к полке с угощениями для котят. Показываю кликер, щётку для шерсти, дальше тяну к кошачьим деревьям.

– Мисс Пак, прошу вас, – он тормозит меня. – У меня нет столько места в квартире! И денег, честно признаться, – добавляет с весёлым отчаянием.

– Зовите меня по имени, – говорю я. – Вы старше.

Вежливое обращение мне неудобно, ощущается, будто на меня натягивают кожу матери. Я – не она.

– Давайте тогда без лишней вежливости, – кивает он. – Для вас… тебя я просто Инхо.

Жмём друг другу руки. Ладонь у него большая и тёплая.

– Рад найти здесь друзей, – улыбается Инхо, пока мы стоим в очереди к кассе. – Я недавно переехал.

В полицейском участке я решила, что он разбалтывает информацию стратегически, но сейчас уже сомневаюсь.

– Я оплачу твою корзину, – говорю.

– Нет, Лили, не стоит! – отказывается он, смущается, но вдруг начинает сухо кашлять.

– Подарок на новоселье, – настаиваю.

– Сочтут взяткой! – парирует он слабым голосом.

Пока Инхо сопротивляется, я прикладываю карту. Мне нравится тратить деньги отца на котиков.

– Ты простудился? – передаю ему покупки.

– Нет-нет, просто слабые лёгкие, – отмахивается Инхо.

На выходе собираюсь попрощаться, но он опережает:

– Позволь в знак благодарности купить тебе кофе.

Молчу, раздумываю. На самом деле хочу скорее вернуться домой и показать Соми новые игрушки.

– Согласна. При одном условии.

– При каком?

– Будешь отвечать на мои вопросы.

– Я не против, но зачем? – Инхо смеётся.

– Месть.

Убедительное прикрытие. Он тогда допрашивал меня совсем безжалостно. Но правда в том, что я хочу знать, что с расследованием. Инхо делает виноватый вид, соглашается и тут же спрашивает, есть ли у меня любимая кофейня, а то он город плохо знает. Отвожу его туда, где делают бабл-ти. Люблю жевать жемчужины тапиоки.

Садимся у окна, как обычные люди. Я спрашиваю вполголоса:

– Уже нашли убийцу мэра?

Инхо поперхивается и снова кашляет. Ему бы пить медленнее.

– Я не имею права говорить о расследовании.

– Значит, соврал. – Складываю руки на груди и откидываюсь на спинку стула.

– Ни в коем случае!

– Тогда отвечай на вопросы. – Становлюсь плохим полицейским.

– Это работа… я не могу.

– Значит, соврал.

– Соврал, каюсь. Прости меня, Лили, – Инхо складывает ладони в молитвенным жесте.

Иронизирует. Думаю встать и уйти. Или стукнуть кулаком по столу, как он тогда. Но держусь. Это не мой стиль.

– Мне очень любопытна записка, которую оставили на месте преступления, – признаюсь. – Похоже на почерк серийного убийцы.

– Ох, Лили… Ладно. – Он наклоняется ближе. – Мы только начали расследование, но, скорее всего, это передел власти. Слышала про О Доёна?

Опять он. И слышала, и говорила, и тело он помог спрятать. Но Инхо это знать не нужно.

– Отец считает, что он убил мэра, – делюсь допустимой информацией. Так выстраивается доверие.

– У него есть доказательства? – Инхо тут же приободряется.

Включил режим полицейского.

– Нет, – осаживаю я.

Инхо постукивает пальцами по столу, точно обдумывает, не сказать ли что-то ещё, но молчит и косится в окно. Не так, как люди обычно смотрят – с интересом или задумчивостью – а будто в глазу что-то мешает. Это хороший момент рассмотреть его: волосы короткие, чуть отросли, лицо – почти изящное. Больше модельное, чем полицейское. Не бешеный, не пёс и не скот. Приятное исключение. Могу обрадовать – проживёт он долго. Если под машину не попадёт.

Звонит телефон. Отец. Отвечаю.

– Ты сейчас с полицейским? – голос нервный.

– Ага, – не удивляюсь, что он знает.

– Что ему от тебя надо?!

Прикрываю трубку рукой, поворачиваюсь к Инхо:

– Отец спрашивает, что тебе от меня надо.

Инхо замирает на долю секунды.

– Ничего мне не надо.

Передаю отцу, отключаюсь. Инхо соврал – это видно. Но я бы тоже соврала.

– А я-то думал, кто за нами следит… – он указывает подбородком на окно.

Понятно теперь, что его там беспокоило. Наблюдательный.

– Гиперопекающие родители, – пожимаю плечами.

Не уточняю, что меня похищали больше десятка раз. Говорю, что мне пора. Прощаюсь. Инхо выглядит озадаченно. Наверное, ушла резко. Но мне стало скучно. Вряд ли у него есть интересная информация. Он считает, что преступник Доён. Не знаю, согласна ли я с ним. Подумаю об этом завтра.

Бегу домой к моей кошечке.

Ввожу код, открываю дверь. По привычке выставляю руку, чтобы Соми не выскочила, но она меня не встречает. Наверное, спит. Не разувшись, достаю из сумки шуршащую мышку.

– Соми, милая! Мама пришла, – подзываю.

Она выбегает, но уши прижаты, хвост опущен. Не понравился звук?

Из комнаты выходят две пары мужских ног. Обутых. Как невежливо. Сердце сбивается с ритма. Вжимаюсь в дверь, тянусь к щеколде. Успеваю: зафиксировать, что с Соми всё хорошо. Не успеваю: открыть дверь.

Один из громил хватает меня, разворачивает, быстро за спиной стягивает руки стяжкой.

– Не рыпайся, тогда бить не будем, – говорит другой.

Я не рыпаюсь. В заднем кармане чувствую металл перочинного ножа и маркер.

У первого гавайская рубашка накинута на футболку с пандой WWF3, волосы собраны в высокий хвост. Мог бы рекламировать шампуни. Второй – почти лысый, только немного щетины на висках. Так и буду звать: Грива и Лысина.

Лысина ощупывает меня, вынимает из кармана телефон, снимает смарт-часы.

– Откуда вы? – спрашиваю. Вопрос на пробу уровня угрозы.

Молчат. Разворачивают. В спину упирается что-то твёрдое и острое. Выводят из квартиры. Идут близко, чтобы не было видно связанных рук.

– Пожалуйста, захлопните дверь. Не хочу, чтобы кошка сбежала, – прошу.

Грива захлопывает.

– Спасибо.

Я знаю, как вести себя в таких ситуациях. Иногда они предсказуемее повседневности. Так случается, когда у похитителей есть конкретная цель. Подводят к машине. Хёндай семейного типа. Наверное, чёрный джип или минивэн слишком бросились бы в глаза.

Лысина садится за руль, Грива – рядом со мной, на заднее сиденье. Замечаю след от пирсинга на мочке уха. Он всё ещё держит нож. Кухонный, сантиметров пятнадцать. Всё законно.

Кроме похищения.

Представляю, как вынимаю свой – и у нас дуэль, как в «Трёх мушкетёрах». Но пластик стяжки больно впивается в запястья.

– Ты слишком нормально себя ведёшь, – комментирует Грива.

– Ненормальность в ненормальных обстоятельствах даёт нормальность, – поясняю я.

После этого едем молча. Долго. Мимо проносится митинг «зелёных», скандируют что-то про заповедник.

В салоне пахнет яблочным освежителем, обивка потёртая, кое-где изрисована фломастером – жаль, не могу добавить свою надпись: «Я здесь была». Под ногами крошки и пластиковая крышка от сока.

– У кого-то из вас есть дети? – спрашиваю, глядя на плюшевого мишку с оторванным ухом.

– У меня. Трое, – отвечает Лысина.

– Ух ты, – восхищаюсь. – И как удаётся совмещать?

Гангстеры с семьями – редкость. Они становятся слишком уязвимыми и мягкими. К тому же в таких организациях не терпят преданность кому-то ещё, кроме банды.

– А как твой папаша совмещает, а? – огрызается он.

Отец – точно не пример для подражания. Не удерживаюсь от лёгкой иронии:

– Это моё тринадцатое похищение, вот как.

– Несчастливое число, – хмыкает Грива. – Ты, наверное, не помнишь, но я тебя однажды вытаскивал. Совсем крохой была. – Показывает рукой примерный рост.

Его нож всё ещё упирается в бок, но я расслабляюсь. Эти люди просто делают свою работу.

– Под Доёном лучше? – спрашиваю, раз уж есть возможность сравнить стили управления.

Ответа не следует. Оба делают вид, что не слышали. Ведут себя, как детектив Кан. Осталось, чтобы сказали: «мы не уполномочены» или «NDA4 подписали».

Трясёмся по бездорожью. Меня укачивает. За город обычно вывозят тела, а не объекты для шантажа, но меня в план не посвящали.

Наконец останавливаемся посреди поля. Ни города, ни людей. На горизонте лес. Трава жёлтая, высокая, колышется на ветру.

Меня выталкивают из машины, выходят сами. Вдыхаю полной грудью.

Хорошо здесь.

– Можно я разомнусь? – спрашиваю.

– Только без резких движений, – отвечает Лысина.

Он наблюдает за мной, пока Грива копается в багажнике, затем мы идём втроём вглубь травы. Джинсы облепляет паутина, цепляются колючки. Надеюсь, потом не придётся снимать с себя насекомых. И вот становится ясно, к чему были эти манёвры, а я-то думала, они в кустики отойти хотели.

Грива ставит штатив, прикручивает камеру. Будут снимать видео для отца.

– Не проще было бы на телефон записать? – спрашиваю.

Всё это напоминает любительский репортаж. Могу, если что, рассказать про перелётных птиц.

– Не умничай.

– Ладно, – пожимаю плечами.

Разрезают стяжку. Запястья ноют. В руки дают мятую бумажку с текстом, который я должна зачитать. Читаю как актриса сценарий. Оказывается, хотят, чтобы отец отступил на аукционе – речь о выкупе земли. В течение пяти лет там планируется застройка, государство выделяет деньги на благоустройство и дороги. Лакомый кусок. Разве что надо снять статус заповедной зоны, но отец уже постарался, постановление должно вот-вот выйти. В общем, за такую сделку и родную дочь не жаль продать.

А, погодите… Прыскаю себе под нос.

– Чё ржёшь? – спрашивает Лысина.

– Да запросы у вашего босса… Вам бы кого посерьёзнее похитить.

– Просто читай, что написано!

Как только камера включается, послушно читаю. Хотят тратить время – пусть тратят.

– Сука, выглядит, будто мы её на прогулку отвезли! – чешет затылок Лысина.

– Да уж, неубедительно. Эй, ты, можешь страх изобразить? – просит меня Грива.

Пробую. Но получается плохо. Умиротворённое поле, ветер и пахнущая солнцем трава – не лучший фон для ужаса. В подвале с гнилью и цепями было бы проще.

Лысина подходит и резко даёт пощёчину. Голова откидывается в сторону. Щека вспыхивает, будто к ней приложили утюг. В шее хрустит, мышцы тянет до плеча.

Цепенею, не двигаюсь, смотрю на него с растерянностью. Не боль – недоумение.

– Добавляю убедительности, – говорит он и бьёт снова.

Кулаком. В лицо. Вскрикиваю, хватаюсь за разбитую губу. Отступаю. Но бесполезно. Удар, ещё удар. В голове звенит, во рту соль то ли от слёз, то ли от крови. Роняю лист с текстом, но не вытаскиваю свой нож. Я с двумя громилами не справлюсь.

Следующий удар прилетает в живот. Складываюсь пополам, воздух вылетает рывком. Лёгкие работают вхолостую. Кашель рвёт горло.

Не понимаю зачем. Живот же не видно на записи.

Лысина поднимает меня за волосы, а потом сжимает рукой горло. Душит. Грудь вздувается, пытается схватить воздух. Пусто. Теперь я понимаю, что Доён на похоронах обошёлся со мной мягко. Этот же не ждёт, что я задохнусь. Кажется, он хочет сломать мне шею. Всё, что во мне живое, упирается в его ладонь.

Внезапно отпускает. Я падаю в траву. Сначала колени, потом локти, потом лицо. Сворачиваюсь клубком. Реву в голос. Беспомощно, громко, как ребёнок. Больно, неожиданно, страшно и обидно. Так много чувств. Пускаю их в себя все. Быстрее войдут, быстрее выйдут.

– Так лучше, – комментирует Лысина.

Ставит меня на ноги. Даёт листок обратно. Пальцы дрожат. Ноги ватные. Колени едва держат вес. Буквы плывут. Вытираю глаза рукавом. Вижу красное пятно на ткани. Теперь у них есть убедительная картинка для шантажа.

Ведут к машине. Повторно связывать не стали, да и не надо: я едва двигаюсь.

Хочется сказать им, что зря старались. Отец на эмоции не поведётся. Простая жестокость его не тронет. Но я молчу.

Пытаюсь сесть, чтобы рёбра болели поменьше.

– Сука! – оборачивается Лысина. – Только попробуй кровью обивку заляпать!

Хочется сказать, что уже поздно. Голова гудит. В ней туман – густой и добрый. Но сердце продолжает безудержно колотиться, удерживая сознание в разбитом теле.

Жаль.

Глава 5. Как приручить тигра

Доёну сообщили, что поручение выполнено, девчонку сейчас приведут. Он усмехнулся, налил себе виски и, не моргая, смотрел, как янтарная жидкость плещется о стенки стакана. По телу вместе с алкоголем разливалось тепло предвкушения, что он вскоре опрокинет Пака лицом в грязь и тщательно вытрет о него подошвы, как об изношенный ковёр. Всё нужно делать основательно, особенно, когда кто-то решил, что может его переиграть.

Вошли Гидок и Бонгу. Гидок держал девчонку, или, правильнее сказать, что от неё осталось. Доён с грохотом опустил стакан на мраморную столешницу. Он уже решил, запереть девчонку в своём доме: и потому что никому не доверял, и потому что не видел смысла над ней впустую измываться. Если бы он захотел сломать её, он сделал бы это лично, не оставив следов, кроме тех, что сам бы посчитал нужными. А сейчас перед ним едва стояло на ногах оскорбление его власти.

Волосы спутаны, лицо вспухшее, где-то багровое, местами разодрано, местами просто неузнаваемо. Губы в трещинах с запёкшейся кровью, дыхание сбивчивое, хрипящее. И всё же она подняла взгляд, и в нём не было ни страха, ни мольбы, ничего, что можно было бы использовать, только вымораживающее ощущение, будто он для неё нечто неприятное, но неизбежное. Доён почти слышал, как она сказала: «И зачем всё это было?» Он не мог ничего возразить, потому что такого приказа он не отдавал.

И это вводило в бешенство.

Гидок сиял, точно вернулся с охоты и ожидал награды: руки в крови, лицо довольное, как у пацана, которому разрешили забить кошку палкой. Бонгу стоял по стойке смирно, но он всегда такой. Доён молча поднял стакан, глотнул, почувствовал холод стекающий по пищеводу, подошёл к этим двоим ближе, помешивая лёд. Замахнулся и метнул стакан в дверь за ними так, что он разлетелся на тысячи осколков, и они дождём осыпались на идеально вычищенный пол. Девчонка даже не вздрогнула.

– Почему она в таком виде? – тихо спросил Доён.

– Она выглядела слишком спокойной на видео, мы… решили, что надо… э-э, чтоб устрашало… – на середине фразы Гидок начал запинаться, его взгляд метнулся к Доёну, ища, хоть тень одобрения, которой не последовало.

– Посадите её на диван.

Они послушались и небрежно толкнули её к дивану девчонка неуклюже села, сгорбившись, и повернулась к нему. Он махнул рукой и отошёл в свой кабинет, там, в ящике стола ждал пистолет – самый надёжный способ объяснить людям, где они ошиблись. Привычным жестом заткнул его за пояс и вернулся.

– Теперь поговорим конструктивно, – начал Доён. – Видео?

Бонгу передал карту памяти двумя руками. Доён тут же вставил её в ноутбук.

– Я ясно выразился, – он сжал переносицу. – Девчонку. Забрать. Записать. Привезти целой.

– Просим прощения, босс, – ещё немного и Бонгу бы отдал честь. – Были неправы, босс.

Вот что значит, бывший военный: и выправка, и знает, когда надо сдаться, но сейчас это не имело значения. Доён достал пистолет и взвёл курок с резким щелчком.

– Мы хотели как лучше! Посмотрите сами, выглядело совершенно неубедительно! – Гидок поднял руки.

Инициативных Доён не выносил даже больше, чем предателей. Предатели хотя бы не делают вид, что стараются ради тебя, а эти мнят себя полезными, лезут без спроса, оставляя ему разгребать последствия. Он прицелился и выстрелил Гидоку в бедро.

– Ай, босс, чёрт, мать вашу! – завыл тот, падая на колени, хватаясь за ногу, кровь мгновенно пропитала штанину.

– Это не «босс», – холодно отрезал Доён. – Это «приказы надо выполнять как сказано».

Пистолет ушёл за пояс. Доён сел рядом с девчонкой, взял компьютер и включил запись. Подручные продолжали стоять: один ровно, другой с трудом.

– Хочешь тоже посмотреть? – Доён повернулся к ней.

– Показывайте, – просипела она.

Тогда Доён и заметил, что её шея красная, как от удавки. У него зачесалась ладонь и возникло липкое ощущение, что его прикосновение кто-то стёр, переписал, поставил свою подпись поверх его имени. В груди сгустился жар.

А видео шло. Сначала напоминало школьную самодеятельность. Девчонку в кадре ему впервые захотелось назвать по имени. Лили, лилия – цветок в поле. Её похитили, а она чуть ли не улыбалась и всё спрашивала, хорошо ли слышно, предлагала формулировки, будто за камерой друг, а не гангстер.

С экрана Лили смотрела на него умиротворённо, а в жизни… Доён повернулся и встретился с ней взглядом. Смотрел долго, внимательно, пытался подобрать описание, тому, что видел, но не мог, – пришлось признать, что не знает, что выражают её глаза.

Он вернулся к видео. Ругань, что надо быть испуганной, её попытки. Бонгу не ставил на паузу, снимал всё. Доён хмыкнул. Что-то ему подсказывало, что тот предугадал его реакцию, поэтому обезопасил себя записью, на которой он не поддерживает идею и не участвует в самодеятельности.

Удар в голову, потом в живот. Доён приблизил, смотрел не отрываясь. На моменте удушья остановил, повернулся к Лили и положил свою руку ей на шею. Точно на багровый отпечаток. Она сморщилась, хотя он даже не надавил. До такой степени болело.

От живота до горла Доён ощутил тянущее чувство, толкающее его дальше. Он представил, что просто срежет кожу с отпечатком чужой руки. Но это фантазия. А в реальности он поднялся, подошёл к Гидоку, всё ещё зажимавшему кровоточащую рану, и через колено сломал ему руку, затем взялся за пальцы.

Гостиная наполнилась криками.

Доён не наслаждался, зато успокаивался. Когда слова не донесут мысль, с этим справятся руки. Он снова вернулся к Лили, желая понять: ей понравилось зрелище или вызвало отвращение? Но её глаза все те же, как объективы, безоценочно фиксировали. Она вынуждала его спросить:

– Хочешь, чтобы я его убил?

– Вы всё равно сделаете по-своему, – с трудом ответила она.

Доён налил ей виски.

– Пей.

Она выпила и выронила стакан.

– Обещаю, его судьба в твоих руках, – почти ласково сказал он.

– Тогда передаю вам её обратно.

– Силы спорить у тебя, значит, есть, – он усмехнулся. – Решай.

– Ладно. Оставляйте в живых, – Лили ответила без заминки, но и без милосердия.

Будто бросила монетку.

Доён нахмурился, потому что не получил удовлетворения: в её взгляде не было той искры, что вспыхивает, когда человеку даёшь выбор.

◇ ◇ ◇

Тринадцатое похищение и правда невезучее. Я сижу на диване в доме главного врага моего отца. Тело болит всеми видами боли одновременно, а меня ещё и пытаются втянуть во внутренние разборки. Доён делает вид, что недоволен произошедшим. Ему бы в зеркало взглянуть. Он как тигр, вгрызающийся в выпотрошенную антилопу и мурчащий от удовольствия.

Антилопа – это его порядок, который он якобы удерживает.

Доён выгоняет всех. Лысина уползает, размазывая кровь по полу. Немного торжества внутри всё же переворачивается, но недостаточно, чтобы почувствовать себя отмщённой. Чтобы мстить, нужно ощущение несправедливости, у меня же только физическая боль. Нужно больше алкоголя, а лучше нормальные обезболивающие.

– Подними свитер, – говорит Доён.

Я не спрашиваю зачем. Без сопротивления пытаюсь подцепить ткань ослабевшими пальцами. Он не дожидается, садится рядом и поднимает сам резким движением. И здесь всё – один большой синяк. Заживать будет долго. Доён обеими руками подлазит под свитер и ощупывает рёбра с неожиданной осторожностью. Стараюсь дышать глубже. Мне не должно быть волнительно, но, кажется, я не умею иначе реагировать на чью-то близость. Касания обжигают измученную кожу, и всё же я не хочу, чтобы он убирал руки.

– Ничего не сломано, – говорит Доён и задерживает прикосновение, словно читает мысли.

Он наливает мне ещё виски, затем приносит миску с водой и полотенце. Стирает с меня кровь и заодно охлаждает ушибы. Признаю, это немного расслабляет. Прикрываю глаза.

– У этих двоих какие лица? Долгожителей? – доносится его голос. Глубокий.

– Ага. Самые обычные, – отвечаю я.

– А твоё? – берёт паузу. – Что ты видишь в зеркале, Лили?

В темноте закрытых глаз, в пелене боли он звучит как соблазнительный дьявол. Надо сказать ему, что соблазнить можно только того, кто чего-то хочет.

– Ничего не вижу.

– Что это значит?

– Не буквально. Отражение у меня, конечно, есть. Наверняка сейчас то ещё зрелище. Но вы же не о внешности, вы спросили, как я смотрю на людей. Отвечаю: я не вижу себя.

На секунду в доме становится тихо. Даже холодильник не шумит. Видимо, здесь и техника знает, когда не перебивать.

– Ты странная, – наконец говорит Доён.

– Все так говорят. – Я поворачиваю голову в сторону, чтобы не смотреть прямо на него.

– Нет, я серьёзно. Я тебя очень даже вижу, – произносит он.

Я не переубеждаю. Все они серьёзно, и все считают, что видят.

– Что дальше? – меняю тему на более насущную.

Хочется лечь и не вставать. Долго. И обычно в похищениях самое время мне это позволить.

– Есть пожелания? – Доён продолжает мучить меня принятием решений.

– Кто из нас похититель?

– Я, может, добрый похититель.

Из груди вырывается смешок, тут же сменяясь режущей болью. Поворачиваюсь к Доёну и прошу:

– Мне нужно отдохнуть. Желательно в тепле.

Надеюсь, это закончит диалог, служащий для развлечения только одной стороны. Доён мгновение раздумывает, потом подхватывает меня под колени и спину. Напрягаю весь корпус и сжимаю зубы, чтобы не закричать, но сдавленный стон всё равно прорывается.

– Держись за меня, – говорит Доён и прижимает меня так, чтобы мне не нужно было напрягаться для удержания баланса.

Обхватываю его шею, стараюсь не упереться лицом в грудь. Он относит меня на второй этаж и кладёт на просторную кровать. Распрямляюсь, но дышу с трудом. Если бы Лысина бил только по лицу, было бы лучше. А так руки-ноги целы, но рваные мышцы и гематомы на корпусе делают пыткой каждое движение.

– Я принесу тебе воды и каких-нибудь закусок, если проголодаешься, – говорит Доён и снимает с меня обувь.

Лидер мафии обслуживает меня, как горничная! Расскажу кому, не поверят.

– Спасибо, – вслух ограничиваюсь вежливостью.

Он неопределённо хмыкает и выходит. Слышу, как дверь закрывается на защёлку снаружи. Лёжа смотрю в потолок: люстра квадратная, с острыми углами. Размышляю, убьёт ли меня Доён, если отец откажет в выкупе? А он откажет. Угроза на листке, само собой, ставила на кон мою жизнь. Раньше отец просто меня вытаскивал: ни один бандит не может обойти моих родителей в изощрённости планов.

Доён возвращается с бутылкой воды, пачкой печенья и таблеток. Ставит на прикроватный столик. Вытаскивает сразу несколько из блистера.

– Выпей, – говорит он.

Я приподнимаюсь, стараясь не морщиться, а то лицо и от мимики болит. Беру из его рук таблетки и воду. Проглатываю. Чуть не вою от боли в горле.

– Ты даже не спросила, что я тебе дал. Так доверяешь?

– Мне проще согласиться.

Он качает головой с двусмысленной улыбкой и собирается уйти. Я же вспоминаю про Соми.

– Погодите! – говорю я громче, чем позволяет организм.

Выступают слёзы. Доён останавливается.

– У меня кошка дома одна, я переживаю, – объясняю. – Я же неизвестно сколько здесь пробуду.

– И?

– Вы можете… отправить кого-то проверять Соми? Кормушка и поилка автоматические, а вот лоток надо чистить каждый день.

Доён смеётся, прикрывая рот рукой. Не понимаю, чего такого весёлого сказала.

– Ты хочешь сделать гангстера сиделкой для кошки? – спрашивает он.

– Я ничего не хочу, но надо, – пытаюсь быть убедительной.

– Что ж, придётся тебе надеяться, что твой отец сделает всё правильно. Кошка перетерпит.

Нет, всё же он настоящий жестокий бандит.

– Тогда можно я хотя бы по камере Соми буду проверять? У неё в кормушку встроена, – моя последняя надежда.

– Без телефона? Как?

– Одолжите ваш… Там приложение скачать, логин и пароль я помню, – мой голос начинает дрожать, когда я слышу, насколько абсурдна моя просьба.

С тем же успехом я могла попросить его на самого себя полицию вызвать. Доён смотрит на меня, кажется, с теми же мыслями.

– Как называется? – он вытаскивает телефон из заднего кармана.

– Что?

– Приложение.

Я бы подскочила от удивления, но не буду. Больно. Говорю название и не могу поверить, что он согласился.

– Всё введу сам, телефон в руки не дам, – говорит он.

Я киваю и пытаюсь сесть.

– Лежи уж.

Не понимаю, как тогда смогу видеть экран, но слушаюсь. Доён обходит кровать, забирается на неё и укладывается рядом. Я замираю от неловкости. Проскакивает мысль, что в заднем кармане у меня нож и маркер. Доён поднимает руки и держит телефон так, чтобы мы оба могли смотреть.

– Диктуй данные аккаунта, – говорит он.

Я диктую без промедления. И вот экран загрузки сменяется меню. Сердце бьётся тревогой и радостью одновременно. Прошу Доёна нажать кнопку, чтобы насыпать корм, а потом открыть камеру.

Вдвоём ждём, пока Соми подойдёт. Лежим плечом к плечу. Она не спешит. Наверное, не успела проголодаться. Но всё же вот она, моё маленькое беленькое счастье. Улыбаюсь, забыв о треснувших губах. Соми тыкается мордочкой в миску и хрустит кормом. Вздыхаю с облегчением и продолжаю молча смотреть, боясь прервать момент. В любую секунду Доён может выключить и уйти, ведь я уже убедилась, что она в полном порядке. Но пока что Соми доедает и садится умываться.

Мои веки тяжелеют. Борюсь с сонливостью, не желая отпускать кошечку. Сонливость борется со мной, уговаривая отпустить.

Борец из меня не очень.

Глава 6. Лишняя слеза для лишнего человека

После того как Лили наконец прикрыла веки – не из доверия, а под действием снотворного, достаточно сильного, чтобы отключить даже её упрямое сознание, – Доён ещё некоторое время оставался рядом, наблюдая за тем, как напряжение постепенно покидает черты её лица, а губы вяло пытаются что-то прошептать. Он находил Лили поразительно наивной, и это вызывало любопытство, сродни интересу к раненой птице, которая с готовностью клевала зёрна с ладони, сломавшей ей крылья.

Он медленно поднялся с постели и бесшумно вышел в гостиную. Сев на кожаный диван, Доён снова включил ноутбук, отточенным движением обрезал тот фрагмент видео, где Лили впервые читает условия сделки, не до конца понимая, во что её втягивают, и тут же переслал её отцу.

Аукцион через неделю, после этого станет ясно, будет ли его дочь жить.

Председатель Пак ответил мгновенно и кратко: «Иди в жопу». Доён усмехнулся и решил дожать: вырезал другой кусок видео, длинный, жестокий, где Лили избивают, поднимают и снова заставляют читать. Раз уже сделано, почему бы и не использовать. Гидока оставил в кадре для эффектности, тем более что защищать его личность он больше не собирался.

На это председатель не ответил. Что же, его решение станет ясно во время аукциона.

Земля, вокруг которой разыгрывалась вся эта пошлая драма, не стоила, по большому счёту, ни воны, если смотреть на неё глазами обычного покупателя. Там кроме заповедника не было ничего, и по закону строительство должно было быть запрещено: территория имела статус природоохранной зоны.

Однако вопрос о снятии этого статуса с лета рассматривала комиссия при городском собрании. И хоть документ ещё не был подписан, всем, кто имел отношение к строительному бизнесу, было ясно: решение принято, голоса депутатов и чиновников согласованы, а комиссия всего лишь соблюдает формальности.

Экоактивисты выходили на митинги, местные СМИ писали о «бумажной волоките», а городская администрация уверяла жителей, что защита не будет снята и застройки не будет. «Ни в коем случае никто не собирается вырубать лес! И уж тем более бетонировать землю!» В общем, врали, как и предполагали их должности. Планы дорог, торгового центра и многоэтажек уже готовы, а госзаказ на стройку в кармане у «Сонхвы».

Доён в этом смысле хотел отхватить не такую уж и значимую часть. Доход с этой земли мог стать его первым чистым капиталом – переходом из условных, кровавых, всегда рисковых разборок в куда более приличное, социально одобряемое дело.

Он снова подумал о Лили. Она так легко дала ему доступ к камере в своей квартире. Что это было? Неловкая попытка разжалобить его кошкой, сыграть на банальном человеческом? Или для неё правда зверушка дороже безопасности? Он открыл приложение кормушки и прищурился, увидев кошку спящей в радиусе обзора. Почему-то она его раздражала.

Следующий день протекал в вязкой суете, когда нельзя выйти из дома: звонки, короткие встречи, схемы, счета. Бандит на удалёнке. Он возвращался взглядом к монитору с трансляцией из комнаты, где находилась Лили: места спрятаться там не было – камеры охватывали каждый угол, разве что в уборной оставалась крохотная слепая зона. Да и не пыталась Лили скрыться: в основном лежала. Он не приносил ей больше ни воды, ни еды, ни обезболивающих. Если понадобится – попросит, таковы правила. Но она не просила.

Ближе к вечеру один из подручных привёз посылку, которая пришла на адрес одного из клубов, принадлежащих «Пэкхо». Доён уже знал, что в ней, но хотел убедиться. Открыл коробку. Ну да, его. Фиолетовый бомбер. Свежий запах стирального порошка показался Доёну издевательским. Он смял ткань в кулаке и заметил завалившуюся записку: «Решила вернуть. Ещё раз спасибо за помощь».

Подписано: Пак Лили.

◇ ◇ ◇

Я лежу на смятой кровати, закутавшись в одеяло. Днём кое-как промыла раны, заодно оценила ущерб. Выглядели поверхностными. Вроде не воспалились, хотя общая температура тела повышена. Надеюсь, сотрясения мозга нет. Вчерашние печенья съела, воду пила из-под крана. Не хочу взаимодействовать с Доёном или кого он ко мне послал бы.

Замок на двери клацает и входит мой пленитель. Так и знала, что лучше о нём не вспоминать. Он швыряет на меня… Сначала не понимаю что, а потом узнаю – бомбер.

Похоже, посылка добралась до адресата. Что теперь? Будем передавать его как горячую картошку?

– Я же сказал, что это подарок, – Доён складывает руки на груди.

– Мне неудобно его принять.

– Носить его тебе было очень даже удобно!

Он злится. Не понимаю почему. Не мог же это быть действительно искренний подарок?

– Тогда я не знала, кто мне помог.

– Узнала. Что изменилось? – допрашивает Доён.

Похоже, что я задела его гордость. Хотел поиграть в спасителя? Но это не вяжется со всем остальным. Знаю, что если отвечу, что он мне просто разонравился, то разозлю. Не прихожу ни к какому иному ответу, поэтому молчу.

– Если ты думаешь, что твоя игра в недоступность на мне сработает, то ты ошибаешься, – говорит он.

Становится яснее: считает, что я пытаюсь им манипулировать. Пусть считает.

Я жду дня аукциона. Там или меня вытащат, или убьют. Разговоры на исход не повлияют.

Он подходит и срывает с меня одеяло. Забирает с собой. Оставляет бомбер. Какой же он мелочный. Вздыхаю. Через время понимаю, что меня знобит. Под одеялом не ощущалось. Снимаю простыню, укрываюсь ей, сверху бомбером.

Думаю о мэре, петухе и лисе. Отвлекает. Карсонг никогда не был мирным городом. Хочешь спокойно вести малый бизнес – договаривайся с бандой, бизнес покрупнее – иди на поклон к моему отцу. Право на насилие здесь принадлежит не государству, а капиталу. В некотором смысле это честнее, чем обычно. Минус одна иллюзия.

И вот происходит убийство с символизмом и посланием. И все по привычке как попугаи повторяют: криминальные разборки, ничего необычного. Кровавая записка? Так это тот, эксцентричный!

Возможно, они правы. Бритва Оккама подводит редко. Но в мозгу зудит, выскребает слова: «Что-то изменилось». Кому это заметить, как не тому, кто сам убил не ради денег. Вспоминаю басню из записки.

Петух молчал, когда лиса убивала. Лиса убила петуха.

Мэр кого-то покрывал, кто потом вернулся и убил его. Если брать буквально, то выходит какая-то чёрная неблагодарность. Переворачиваюсь на другой бок. Теряюсь в мыслях так, что не чувствую ни давления времени, ни боли.

Лиса – метафора последствий или системы, а не конкретный человек. Мэр кого-то покрывал и из-за этого был убит. Уже звучит логичнее. Теперь попробую рассмотреть сам метод убийства: удушение бумагами, засунутыми в рот. Довольно очевидное наказание для того, кто «молчал» в документах. Возможно, подделывал или уничтожал.

До того как избраться на должность, мэр работал в прокуратуре с моей матерью, главным прокурором города. Они там, собственно, как раз чтобы прикрывать дела отца и его друзей. Ему и избраться дали, как награду за работу, и потому что он покладистый. Перебираю в голове всё, что мама могла скрывать, когда они работали вместе. Его работу я не знаю. В голову приходит так много и так мало. У всех близ отца полно врагов, и все враги примерно по одной причине: ради денег с ними поступили несправедливо.

Мало кто это знает, но моя мама – самое близкое к закону, что есть в Карсонге. Или, правильнее сказать, к порядку, как она его видит. Отец достигает цели любой ценой, мама ограничивает его, чтобы цель достигалась с наименьшими потерями.

Цель, правда, всегда обязана быть достигнутой. И потери будут всегда.

Совсем не могу понять, к чему строка про огонь. Возможно, что-то вроде очистительного огня? Чистый символизм. Или же просто что-то личное, что только убийца и поймёт, и биться над этим не имеет смысла.

В животе урчит от голода, и я вспоминаю о Соми. Наверное, уже отказывается ходить в лоток. Не любит грязный. Выглядываю в окно: поздний рассвет. Если я ничего не упускаю, то пошёл мой третий день в заточении.

Словно поджидая моего осознания, Доён открывает дверь и заходит. Говорит спускаться. Оборачиваюсь на бомбер на кровати и выхожу.

– Сядь, – указывает Доён на диван.

Ведёт себя сдержаннее обычного. Что это? Он получил что хотел, и игра закончена? Или подготовка к казни? Пистолета за поясом нет. Он вытаскивает телефон, что-то в нём листает. Протягивает мне.

Я беру с вопросом во взгляде. Наверное, всё хорошо, раз он не боится, что я позвоню в полицию. Смотрю на открытую страницу новостей. Кровь стынет в жилах, так говорят? Моё тело цепенеет, но разум мечется и читает. Читает и мечется.

«Пак Чонми, главный прокурор Карсонга, найдена мёртвой в здании суда». Фотография в блюре. Поэтому внизу описание: подвешена на статуе Фемиды, глаза выколоты.

Стараюсь пропускать журналистские предположения и жестокие подробности. Мотаю ниже. Найдена записка, опять написанная кровью.

«Жила-была Сова. Она сидела на ветке и смотрела, когда Лев рвал ягнят. Она говорила: «Я – выше этого», но по ночам слетала вниз и клевала остатки. Однажды мёртвый ягнёнок открыл глаза, и в них кишели мухи.

Сова ослепла».

Сглатываю. Дочитываю.

«Огонь сожрал всё».

Возвращаю телефон Доёну. Закрываю лицо руками. Болит.

Маму убили. Мою сильную и всегда осторожную маму. Любимую маму.

Почему? Почему именно её? Почему именно так? Я не понимаю и мне страшно. Очень. Настолько, что не могу дышать.

Сейчас заплачу. Надо заплакать, чтобы стало легче. Пропущу через себя и пройдёт. Всегда проходит. Ведь так?

◆ ◆ ◆

Когда Лили, оседая, закрыла лицо ладонями, Доён наблюдал за ней с тем настойчивым, болезненным вниманием, которое пробуждалось в нём при столкновении с её уязвимостью. Он потянулся, чтобы разжать её руки и увидеть каждое движение мимики, не упустить ни одной слезы. Но Лили поставила локти на колени и рыдала так, что голос отражался от стен, и Доён не решился прервать сырое, ничем не сдерживаемое горе.

Он ожидал подобного и радовался, что не ошибся. Попытки вывести Лили из равновесия увенчались успехом. Доён жадно искал самое глубокое место её чувств, чтобы увидеть, какой окажется Лили на самом дне: вырвется ли наружу ненависть, изогнётся ли тело в приступе ярости или, может, она вдруг потянется к нему за утешением, моля разделить её боль?

Он сел рядом, ощущая в груди едва сдерживаемый азарт, с которым охотник затаивается у норы: сейчас Лили поднимет на него глаза, и больше не будет на её лице раздражающего, всезнающего фасада, и с жалостью будет смотреть уже он. И всё же Доён надеялся, что для этого рано, и он сможет продолжать наблюдать за её внутренней борьбой, удивлять, мучить, соблазнять…

Лили же так и плакала без стыда и стеснения, с детской истовостью, в которой всегда было что‑то вызывающее.

– Аукцион перенесли, поэтому ты поживёшь ещё, – выдохнул Доён.

Она посмотрела на него, и сквозь слёзы во взгляде мелькнул вопрос без надежды: «Какая разница?» Разбитое, покрасневшее лицо, открывшиеся раны только усиливали желание забрать, прижать, убедиться, что Лили настоящая. Нет, над своей жизнью ей рановато сдаваться. Не сейчас и не с ним.

Доён подвинулся ближе и раскрыл свои руки:

– Иди сюда, поплачь, – мягким голосом он впустил Лили в своё пространство.

Но Лили не двинулась. Тогда он сам взял её, притянул к груди. Его объятия были небрежно-ласковыми и крепкими, утешающими и способными никогда не отпустить. Лили дрожала, её тёплое тело жалось к нему, слёзы пропитывали рубашку. На одно преступно долгое мгновение Доён позабыл себя, растворившись в её всхлипах, сделав их своим сердцебиением, – и это ощущение было опасно сладким.

– Почему?.. – едва слышно спросила она.

Это не было вопросом в привычном смысле – скорее выражением боли того, кто не хочет опускаться до грубых слов.

– Почему ты со мной это делаешь?.. – Вот это уже было больше похоже на вопрос.

Доён продолжал обнимать Лили, изображая из себя скалу, что будет рядом, даже если мир разрушится, а Лили тихо, ритмично стала стучать по его груди кулаками, всё спрашивая «почему».

Доёна это укололо: он пытался быть сопереживающим человеком, а она его била. Ударами, это, конечно, назвать трудно, настолько они были слабы, но важна не сила, а сам факт действия.

– Ещё раз ударишь меня – ударю в ответ, – прошептал он сквозь сжатые зубы.