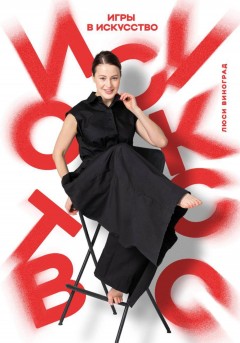

Игры в искусство

Введение

Для кого эта книга?

В первую очередь для тех, кто ничего не понимает в искусстве, особенно в современном. Для тех, кто считает, что современное искусство – это какая-то обманка, что все очень странно в музеях, что в галереях скучно, что в выставочных залах нечего делать. О ты, кого на аркане в музей не затащишь! Эта книга для тебя!

Кем ты можешь быть?

Скорее всего, ты женщина. Потому что женщины обычно более восприимчивы к прекрасному. Именно женщины отвечают за мечты – как собственные, так и мечты семьи. Именно женщины отвечают за досуг, развлечения и развитие. И, конечно же, чаще всего женщины отвечают за то, чтобы дети и мужчины были приобщены к искусству.

Ты можешь быть свободной – той женщиной, которая ищет свой путь в жизни, пытается понять: стать ли созидательницей или созерцательницей прекрасного. Возможно, ты уже определилась с направлением деятельности, и ты продюсер, дизайнер, креатор, юрист, менеджер, стилист, или работаешь со съемками, или придумываешь одежду, или занимаешься блогингом, или работаешь в коммерческой компании, или трудишься в госсекторе, или управляешь строительством, или развиваешь свой бизнес… да могут быть сотни тысяч вариантов! Ну а вдруг ты женщина, которая пошла по тернистому пути современной художницы… тогда тебе особый прием и почет. Да и если ты еще путешествуешь в поисках себя: в любом случае, эта книга поможет на твоей дороге и даст вдохновение.

Если ты женщина-мама – тогда эта книга для тебя идеальна: безусловно, она подходит для детей, но, наверное, все-таки больше для тебя самой и для вашего семейного досуга. Я стараюсь несложными словами говорить о том, как современное искусство понимать и как им наслаждаться; какие исторические события способствовали развитию и какие личности явились прародителями актуальной культуры, откуда ноги растут у разных арт-стилей. Я убеждена, что искусство – это огромный пласт развлечений, который доступен каждому. И очень часто доступен совершенно бесплатно. Моя книга – отправная точка, вокзал Кингс-кросс, полный волшебников и обычных людей, которые пока не подозревают, как много магии в мире искусства. Если ты женщина-мама, то эта книга предложит тебе еще одну плоскость для развития твоего малыша и для времяпрепровождения в кругу семьи. И я очень надеюсь, что вам будет интересно играть в искусство.

Если ты мужчина, я тебя приветствую и реально восхищена тем, что ты здесь! Однако, если ты мужчина, который интересуется искусством с целью покупки, то должна сказать, что эта книга все-таки не про инвестиции, а скорее про развлечения в мире творчества… В случае серьезного намерения приобрести что-нибудь великое и шедевральное тебе лучше сразу перейти в мой телеграм-канал «Жадный Арт Дилер» https://t.me/greedyartdealer и там смотреть все про арт-рынок. Там можно написать мне лично и попросить совет, что покупать. Ну, а если ты мужчина-папочка – вау! Просто добро пожаловать: все то, что актуально для мам, актуально и для тебя. Искусство может стать особым языком и вашей специальной семейной фишкой. Гарантирую: тебе будет интересно!

Если тебе еще нет 18 – это так круто! Я просто в шоке – если честно, не думала, что современные дети любят читать :) И если ты один из тех единорогов, кто любит книги, то тебе пятерочка. Надеюсь, тебе будет суперклассно со мной. И верю, что ты оценишь эту книгу и дойдешь конца. А если в каких-то главах будет сложновато, то попроси папу или маму почитать тебе вслух, потому что книга адаптирована для тебя, но иногда слова и термины лучше разбирать с родителями – так будет складываться намного более целостная картинка. Словом – привет! Ты крутыш, рада, что ты здесь!

Эта книга очень прикладная. Она учит говорить об искусстве, находить ключи к пониманию творческих произведений, а также – выявлять взаимосвязи и накапливать опыт смотрения, он же – «насмотренность», для того чтобы получать с каждым походом в галерею, музей или выставочный зал все больше и больше удовольствия. В этой книге ты не найдешь точных хронологий, подробных жизнеописаний художников, глубоких академических разборов картин. Эта книга по верхам, руководство по вхождению в современное искусство для тех, кто только начинает свой путь.

Также очень важно, что фокусом данной книги является искусство XX—XXI веков. И мы не будем подробно останавливаться на историческом контексте всего, что происходило до XX века: наскальная живопись, древние шумеры, египтяне, индейцы, перуанцы, эпоха Средневековья, Возрождение – это очень ценно в историческом контексте, но не предмет данной книги. «Игры в искусство» – чтобы ты почитал и понял: вообще тебе туда надо или не нет, в это современное и актуальное искусство. Это о процессах, которые начались с появлением фотографии, продолжились с развитием кинематографа, и про те тектонические сдвиги, которые все еще не завершены сейчас. Структура книги хронологическая. Сначала я рассказываю о том, какое искусство было в прошлом веке, и потом – какое оно бывает сейчас. Привожу примеры самых звездных работ и объясняю, что хотел сказать автор. Либо чего он сказать не хотел, но что можно понять через визуальный анализ произведения. Книга рассчитана на читателей от 6 лет. В то же самое время в ней есть некоторые участки, в которых упоминаются достаточно взрослые темы, такие как войны, травмы, психология, секс, смерть… На момент публикации книги я на эти темы спокойно разговариваю со своим шестилетним сыном Захаром – на том языке, который ему понятен, – и не скрываю от него, что мир бывает разным. Но если для вашего ребенка эти темы на данный момент слишком сложные или неподходящие, то предлагаю использовать книгу исключительно для совместного чтения.

Здесь есть рубрика «Как объяснить ребенку» тот или иной стиль. Она базируется на моем личном опыте общения со взрослыми и с детьми, ведь я провожу по миру большое количество лекций, мастер-классов и индивидуальных консультаций по развитию молодых талантов. Львиную долю вопросов задал мне сам Захар – мой главный спутник на выставках. Он очень часто ставит меня своими комментариями в тупик, откуда я, к счастью, нахожу интеллектуальный выход. И зззаааапппииисссываю! На нашем с ним общении, а также на мыслях, запросах и реакциях маленьких слушателей моих лекций эта рубрика и базируются.

На мой взгляд, есть две большие проблемы с тем, чтобы начать ценить культурные развлечения: отсутствие когнитивной базы и засилье массового развлекательного контента. Часто люди, которые хотят начать увлекаться современным, да и любым другим искусством, сталкиваются с проблемой огромного количества несистематизированных знаний. Универсальной логики и инструкции к тому, как понимать искусство, нет, да и быть не может – ты скоро поймешь, почему. Но есть ключи к пониманию и к отгадыванию замысла автора. Родители, которые хотят приобщить ребенка к походам в музеи и галереи – даже те, которые уже являются ценителями, – встречаются со сложностью, когда ребенок не хочет окультуриваться, а выбирает посидеть дома с телефоном либо перед планшетом. И часто эти два препятствия на самом деле преодолеваются очень просто – через игру.

Когда я веду своего сына в музей, я всегда стараюсь снять шапочку магистра современного искусства и на основе самых базовых элементов объяснить, из чего состоят картины или скульптуры. Вот именно с них стоить начинать дискуссию: какие цвета используются, каких героев видишь, а на что из Майнкрафта это похоже? А давай портал в эту картину прорубим? Именно такие примеры объяснений я покажу применительно к каждому жанру. Для родителей книга будет полезна тем, что у них в голове таким образом появится специальная полочка для современного искусства, а также пара-тройка способов объяснить ребенку самую лютую непонятную эстетическую новь.

Что еще хочу сказать. Эта книга… хочется, чтобы она стала началом диалога между родителем и ребенком, художником и зрителем, между мной и тобой, дорогой читатель.

Контакты моей студии: [email protected]

Мой канал в телеграмм: https://t.me/greedyartdealer

Буду рада письмам и сообщениям от тебя!

Благодарю тебя за то, что ты выбрал какой-то кусочек своего ценного времени посвятить тому, чтобы испытать искусство. Я нашла в искусстве ответы на огромное количество вопросов, смогла залечить много внутренних нестыковок и болей через творчество. А также нашла в нем неиссякаемый источник радости, удовольствия, развлечения и интереса для всей своей семьи. Я очень благодарна за то, что ты выбрал именно мою книгу для того, чтобы она стала твоим проводником в мир культуры и мир прекрасного.

Ну что, погнали? Поиграем в искусство!

Благодарности

Ну и, конечно, блок благодарности.

Который пропускают все, кроме тех, кому я благодарна :)

В первую очередь я благодарна своей маме Елене за то, что она верит в меня. И верит всегда, даже когда я бросаюсь в самые безбашенные авантюры – она меня поддерживает. Именно моя мама, например, способствовала тому, чтобы мне дали визу в Великобританию, и я могла поехать учиться в Институт искусств Сотбис в Лондоне. Потому что изначально в визе мне отказали. Мама вообще была против того, чтобы я ехала учиться, и считала, что современное искусство – это удел бездельников, лодырей и никчемышей. Но! Когда я поступила в институт и единственной преградой для того, чтобы поехать, было наличие семейных финансовых документов, моя мама мужественно собрала все нужные бумаги, села в электричку Фрязино – Москва и передала их мне. И я поехала! Поэтому я очень благодарна моей маме за то, что я вообще смогла получить визу и отправиться в Англию.

Также я благодарна обоим папам, Вове и Мише, которые оказывают мне поддержку сверху – с небес.

Я благодарю моего любимого мужа Андрея за то, что он вкладывает силы, время и финансы в мое творчество. Он обсуждает и критикует со мной многие идеи и с любовью дает мне много места для того, чтобы творить сумасшествия, и мало возможностей уйти совсем в космос, т. к. космос космосом, а действия громче слов – дела надо делать на земле. Этому я научилась именно у него. Он самый надежный и любящий человек для меня.

Благодарю моего любимого сына Захара за вдохновение и любознательность.

Моих любимых подруг Олечку и Дорош за то, что ржут надо мной бесконечно, но любят тоже бесконечно, как и я их.

Благодарю мою сестру-близняшку Надю за то, что она всегда рядом и звонит каждый день. И смело отказывается идти со мной в музей, когда больше хочет просто погулять и поболтать о парнях.

Благодарю команду, которая участвовала в создании книги: Митя, Женя, Аня, Елена Юрьевна, Дуня, Дора, Настя – без вас я бы еще сто лет собиралась. А также благодарю всех коллег, которые помогли придать книге эстетичный вид и увидеть свет.

И, конечно, благодарю тебя за то, что читаешь сейчас эти строки. Неважно, какую роль ты займешь в пространстве искусства: активную, решив стать художником, либо созерцательную, став ценителем, знатоком и коллекционером. Для любой дороги книга, которую ты держишь в руках, может стать началом движения в выбранном направлении. Чего я искренне тебе желаю.

В добрый путь!

Часть 1. Как говорить об искусстве

Шалом, котик! Уже в самом начале предлагаю прокачать твои навыки в современном искусстве и обсудить, как же говорить о совриске так, чтобы произвести впечатление, будто ты в нем уже прекрасно разбираешься. На самом деле, это не так уж и сложно. Достаточно усвоить несколько простых, но стратегически важных понятий-категорий.

Для начала – основное разделение: искусство бывает фигуративным и абстрактным. Узнать, где какое, проще простого. Там, где все понятно, например, «Бурлаки на Волге», «Девочка с персиками», пейзажи Айвазовского – это фигуратив. Там, где ничего не понятно, но очень хочется разобраться, – это абстракция. Пример абстракции – Марк Ротко: квадраты, переливающиеся в другие квадраты, цветовые переходы, называемые лессировками. Ничего конкретного, и хочется додумать, будто красный – это про любовь, а фиолетовый – про креативность. Но нет: в абстракции нет заданного фигуративного смысла. Есть лишь то, что художник хотел передать через цвет и форму – свое ощущение.

Далее – искусство плоское и объемное. Все, что можно повесить на стену и прикрыть им дырку в обоях, – это плоское искусство. Картины, фотографии, литографии – они составляют около 65% арт-рынка. Самый популярный жанр. А вот объемное – это все, что не висит, а стоит, лежит, нависает или двигается, все, что обладает физическим объемом. Скульптуры, инсталляции, перформансы – все это объемное искусство. Если оно имеет форму и занимает пространство – называй его объемным, не ошибешься.

Следующая ось координат – искусство временнóе и пространственное. Временное, или time-based art, – это то, у чего есть начало и конец. Например, перформанс Марины Абрамович или танец. Они происходят здесь и сейчас – и только тогда существуют. После этого от них остается только документация: видео, фотографии, текст. Пространственное – это искусство, существующее вне времени. Например, скульптура. Особенно монументальная. Ее один раз установили – и она будет стоять веками. Она привязана к пространству, но не ко времени.

Теперь – еще одна важная категория: партисипаторное искусство (от английского to participate – «участвовать») и не партисипаторное. Партисипаторное – это такое искусство, где зритель становится частью самого произведения. Допустим, в галерее стоит инсталляция, а рядом лежат кубики. Если вы можете подойти и что-то добавить – вы участвуете в создании работы. Это и есть партисипаторное искусство. Как его отличить? Смотрите на веревочку. Если красной веревочки нет – подходите и участвуйте. А вот если она натянута – скорее всего, участвовать нельзя. Такое искусство – не партисипаторное. И если вы попробуете вступить с ним во взаимодействие, то почти наверняка получите по рукам – или хотя бы голосом – от музейной бабушки.

Наконец, еще одна классификация – искусство интерьерное и концептуальное. Первое – понятное и красивое: закаты, рассветы, пальмы и пляжи. Его покупают в подарок, им украшают гостиную, его удобно воспринимать – особенно если вы зовете кого-то на свидание и не хотите показаться слишком умной(ым). Второе – менее очевидное. Это то, где «автор хотел что-то сказать». Надписи, странные объекты, непонятные фотографии, сопровождающиеся длинным текстом о философии и памяти, – вот это концептуальное искусство. Красоты здесь не ищут – здесь ищут мысль. Или хотя бы намерение.

Следующая важная пара понятий – сайт-специфическое (site-specific) и не сайт-специфическое искусство.

Сайт-специфическое искусство – это искусство, созданное специально для конкретного пространства. Оно не просто стоит где-то – оно встроено в архитектуру, взаимодействует со зданием, живет в нем. Его нельзя просто взять и перенести в другое место: оно перестанет быть тем, чем было. Пример – работы Сола Левитта. Этот художник как будто выворачивает здание наизнанку: рисует на стенах, под потолками, вдоль плинтусов. И если вы однажды увидите музейную стену, на которой как будто прораб забыл стереть строительную разметку, – знайте, это не ошибка. Это работа стоимостью в сотни тысяч долларов. Именно так Сол Левитт взаимодействует с институцией, показывая внутреннее устройство искусства – буквально и метафорически. На другом полюсе – не сайт-специфические работы. Это подавляющее большинство произведений: картины, скульптуры, инсталляции, которые можно переместить в другую галерею, музей или частную коллекцию без ущерба для их сути. Такие работы чаще всего и продаются на аукционах – их легко перемещать и демонстрировать в разных местах.

Далее – политизированное и нейтральное искусство. Важно: политизированное искусство не обязательно связано напрямую с политикой. Его задача – взаимодействовать с обществом, формировать или поддерживать определенные идеи. Например, в 1960-е годы появилось много работ, посвященных борьбе со СПИДом. Сегодня художники все чаще работают с сообществами (или community-based art), развивая темы устойчивого развития, социальной справедливости, экологии, бедности. Такое искусство называют политизированным. Нейтральное – это, наоборот, искусство, которое не несет в себе общественно значимого послания. Оно может быть красивым, может быть некрасивым, может быть странным, но у него нет широкой социальной задачи. Оно существует само по себе.

И наконец – еще один возможный ракурс: гендерное искусство. Речь не о том, кем является художник по паспорту, а о том, какую тему он исследует. Есть маскулинное искусство, есть феминистское. Маскулинное – про мужественность, про идентичность мужчины в мире. Феминистское – про женственность и место женщины в обществе, культуре, истории. Пример: Фрида Кало. Несмотря на то, что она – женщина, ее искусство не всегда можно назвать феминистским. Оно автобиографично, фигуративно, очень личное – но не направлено на активное исследование женской роли. А вот Guerrilla Girls – другой случай. Это группа художниц, появившаяся в 1980-х в Великобритании. Они выходили в масках горилл и задавали неудобные вопросы арт-миру. Например: почему 85% студентов художественных вузов – женщины, а в музеях представлено лишь 35% женских имен? Куда исчезают все эти женщины после учебы? Почему галерейные стены так плохо отражают реальность? Это и есть феминистское искусство – острое, критическое, общественно активное.

Все эти деления – не сухие академические категории, а скорее подсказки, как ориентироваться в мире современного искусства и разобраться, что перед тобой. Они не требуют ученой степени – только немного наблюдательности. Теперь, где бы ты ни оказался – в музее, на выставке, – ты сможешь чуть точнее уловить, с чем имеешь дело: иногда важно – можно ли к работе прикоснуться, иногда – сколько оно будет существовать: пять минут или сто лет, иногда – красиво ли это, а иногда – зачем оно вообще сделано. И самое главное – ты не просто посмотришь, но и скажешь. А значит, уже вступишь в игру.

Часть 2. Эксперименты с цветом

Глава 1.

Эксперименты с цветом – начало

Шалом, котик! Я рада тебя приветствовать в первой главе книги «Игры в искусство», в которой мы наконец-то начнем знакомство с конкретными художниками и их работами и где я расскажу о том, откуда же пошло искусство современности.

Обещала не ворошить дела давно минувших дней, но обманула – каюсь :) Должна объяснить, почему же со временем искусство становится все страннее и страннее. Как от понятных, красивых и привычных человеческому взгляду классических реалистичных портретов, натуралистичных пейзажей, вкуснейших натюрмортов, а также религиозных сюжетов фантастического толка художники перешли к чему-то вроде «банана, приклеенного скотчем к стене» в белой-белой комнате с белым потолком?.. Куда катится этот арт-мир – сказать вряд ли могу. А вот откуда от катится – могу достоверно сказать и покажу с картинками.

Если представить себе тайм-лайн, то есть линию времени развития живописных практик (см. рис. 1), то схематично ее можно разделить на три неравные части:

● традиционное искусство;

● искусство модерна;

● эпоха постмодернизма.

Традиционное искусство, скорее всего, началось более сорока пяти тысяч лет назад: так, одни из первых наскальных рисунков этого возраста были найдены в Индонезии и считаются самыми ранними живописными творениями. К этому периоду специалисты также относят искусство древней Европы, Египта, Греции, которые вместе представляют собой творчество древнего мира. Примерно с пятого по пятнадцатый век существовало средневековое искусство, в котором главенствовали религиозные сюжеты, ведь именно в это время христианство и другие крупные религии завоевывали умы человечества. Далее следует эпоха Возрождения, когда живопись перешла на новый уровень, художники обратились к древним традициям, изучению анатомии тела и перспективы, а также стали уделять большое внимание мельчайшим деталям объектов и персонажей. В эпоху Возрождения многие художники завели себе «записные книги», в которые сохраняли свои секреты и передавали их подмастерьям, тем самым сохраняя традицию и оттачивая мастерство из поколения в поколение. Традиционные творческие люди старались отобразить объективную существующую действительность как можно более точно, уважали традиции и своих учителей. К концу XIX века художники уже могли великолепно отображать красоту природы, с точностью до морщинки выписывать лица моделей и максимально правдоподобно передавать движения их тел.

И вот на рубеже XIX – начала XX веков случается ряд важных открытий в науке и технике, одно из которых – это изобретение фотографии в 1835 г. И с этого момента арт-мир уже не может быть прежним. Начинаются эксперименты.

Глава 2. Импрессионизм

Итак, повторюсь, что изобразительное искусство испокон веков изображало объективную существующую реальность. Достаточно вспомнить наскальную живопись, всяких быков и барашков, древнюю Месопотамию и так далее. Люди писали то, что, по их мнению, действительно существовало, а именно – бытовые сюжеты: натюрморты, пейзажи – и сюжеты божественные, которые людьми того времени не выделялись в отдельный жанр фантастики или сказок о Боге, ведь Бог в сознании верующих – такой же реальный, как и все обычные люди. А верили в Богов в древние времена почти все. Испокон веков и до конца XIX века все было именно так. Основными двумя направлениями искусства того времени были романтизм и реализм. Романтизм писал божественные сюжеты, реализм – объективную существующую реальность. А потом произошло кое-что, что изменило все. В 1835 году была изобретена фотография. И с этого момента мир уже не мог остаться прежним.

Чтобы почувствовать, насколько это было революционно, нужно представить себе ту эпоху. Во второй половине XIX века в повседневность человека врываются железные дороги – теперь можно за пару часов добраться до пригорода и обратно. Газеты начинают выходить каждый день, новости распространяются со скоростью телеграфа. Электричество постепенно освещает улицы. Мир впервые начинает ощущать свою подвижность. Все вокруг ускоряется – и вместе с этим меняется и способ восприятия жизни.

И вот – фотография. Камера, способная схватить момент. Зафиксировать то, что ускользает. В том, что живопись делала веками – старалась достичь педантичной точности, – появляется маленький ящик и делает это за секунду. И у художников – сначала шок, потом ступор, потом вопрос: а мы теперь зачем? Какое наше место, если любой неумеха может взять фотоаппарат и получить натюрморт или портрет лучше, чем тот, который мы пишем годами?

Но самое интересное только начинается. Вместе с научным и техническим прогрессом развивается оптика: ученые начинают изучать, как мы воспринимаем свет, как глаз фиксирует цвета, как двигается зрачок. Художники слышат это – и перестраивают мышление. Они начинают рисовать не просто предмет, а то, как он видится и воспринимается. Не постоянную форму, а свет, воздух, движение. До конца XIX века традиционные художники вообще мало обращали внимание на то, что происходит в небе, на то, что происходит со светом.

Вот взгляните на полотна эпохи Возрождения: на Витторе Карпаччо, например, и его «Прибытие паломников в Кельн»: корабли и город выписаны с удивительной четкостью, еще более графично переданы фигуры действующих лиц, а небо… ну кажется, что по остаточному принципу: два-три мазка кистью, и готово! Пушистые голубые, ни на что не влияющие облака приклеились к желтоватому аквамарину неестественными плюшевыми шариками. Вроде и пасмурно должно быть, а лица людей такие яркие, как будто под лампой блогера они ходят.

А тут – свет! Свет, котик, – это и есть точка рождения такого стиля в искусстве, как импрессионизм. Не как техники – а как мировосприятия.

Кроме этого, художники – люди горделивые и работали на то, чтобы стать известными сквозь века и через поколения. Также они прекрасно знали, что их место – не за спиной у фотографа, а впереди, где происходят настоящие открытия. Но куда идти? Что делать? Ведь вся система, в которой они учились, была построена по академическим канонам: гладкая поверхность холста, прорисованные пальчики, секреты мастера – моральный сюжет, симметрия, античный герой в мантии – вот это вот все. Итак, в работах художников-новаторов появилась какая-то передача света, движения воздуха. Академики традиционной живописи в ответ фыркали! Они продолжали говорить: «Должна быть композиция! Должны быть анатомия, внятный сюжет! Полотно должно быть монументальным!»

Поэтому когда Клод Моне выставил свою знаменитую работу «Впечатление. Восход солнца» в 1872 г., критики буквально обрушились на него. Один из них с издевкой написал, что это даже не картина, а просто «впечатление», – и именно это слово дало название целому направлению. Так что спасибо, злобный критик: помог придумать слово «впечатленчество» (оно же – «импрессион» по-французски) и тем самым сделать историю. В момент, когда публика впервые увидела работу Моне на той самой первой выставке импрессионистов 1872 года, было одно сплошное: «Что это? Почему это? Где тут хоть что-то понятное?» На картине вроде бы побережье, вроде бы солнце, вроде бы свет, но ни тебе героев, ни богов, ни гладкой поверхности. Импрессионисты вызывали у академиков примерно ту же реакцию, какую сегодня вызывают абстракции у тех, кто привык к «чтобы как на фото». Только тогда это было не просто непонимание – это был вызов устоявшейся системе. Для самих художников все происходящее стало не просто вызовом, а возможностью. Возможностью наконец-то перестать изображать то, что «правильно», и начать изображать то, как воспринимается реальность, какое впечатление она оставляет.

Но чтобы по-настоящему воспринять – нужно было выйти из мастерской. В буквальном смысле. Ведь до этого живопись создавалась почти исключительно в помещении: художник месил краску вручную, сидел под крышей и копировал застывшие натурные сцены или античных героев. Все изменилось в тот момент, когда изобрели… тюбик. Маленький, металлический, с крышечкой – он позволил взять с собой краску на улицу. Да-да, простое изобретение тюбика с краской в 1840-х годах тоже стало революцией. Теперь художник мог взять краски, кисти, мольберт, зонт – и пойти писать на пленэре, то есть прямо под открытым небом. Все, живопись вышла из комнаты. Вместо академического натюрморта – берег Сены. Вместо драпировок – вечерний свет в саду. Импрессионисты буквально охотились за светом: утро, полдень, сумерки – каждый момент имел свою тональность. А время, чтобы ухватить его, было коротким: свет быстро менялся, и художнику приходилось писать так, словно он дышит. Вот так – с тюбиком в сумке и солнцем над головой – у художника появилась возможность не просто думать иначе, а буквально видеть иначе.

И, конечно же, художники стали мыслить писать иначе. Посмотрите на импрессионистские полотна: мазки там жирные, быстрые, будто сделаны не кистью, а куском воздуха. Художники отказались от привычной академической гладкости – той самой, где мазок должен быть незаметен, а поверхность картины – почти как стекло. Импрессионисты, наоборот, оставляли след кисти видимым. Потому что для них важен был не результат, а сам процесс восприятия: как именно свет ложится на воду, как меняется небо за три минуты, как воздух дрожит над полем.

Каждый мазок у них – это дыхание момента. Никакой предварительной прорисовки, никакой подмалевки – только то, что здесь и сейчас. И еще одна дерзость: никакого черного цвета. Академическая школа обожала черный: в тенях, в одежде, в драматургии. А импрессионисты говорили: «А где вы вообще в жизни видели настоящий черный?» В природе его нет. В тенях они находили фиолетовое, синее, зеленое. Даже в самых темных участках они искали оттенок. Для них тьма не была пустотой – она была насыщенной, глубокой, переливчатой и разноцветной сутью.

Но не только цвета и мазки отличали импрессионистов. В их полотнах часто отсутствует сюжет в привычном смысле. Нет героев, нет драмы, нет «истории», почерпнутой из Древнего Писания или летописи какого-нибудь царственного наместника Бога на земле. Есть солнечный угол сада, бегущие по воде блики, женщина-простолюдинка за вязанием, лодка на реке – мгновение, зафиксированное как оно есть. Искусство – не как литература, а как процесс наблюдения за жизнью и ее обитателями в их естественной среде. Для максимально живой передачи этого процесса у импрессионизма появился свой, абсолютно узнаваемый язык: живой мазок, отсутствие контуров, игра света, отказ от черного и нередко – отсутствие явного сюжета. Все это – чтобы передать не то, что видит глаз, а то, как именно человек это чувствует.

Таким образом, что же такое импрессионизм? Импрессионизм, ребята, это больше не изображение объективно существующей реальности. Импрессионизм – это попытка передать восприятие этой реальности. Закройте глаза и представьте: какие образы рисует ваше сознание, когда вы представляете или созерцаете солнечный пейзаж или морское побережье? Какое впечатление на вас производит солнце, играющее на водной глади и отражающееся на ваших пальцах?

Именно такую попытку впервые сделал Клод Моне – тот самый с картиной «Восход. Впечатление», о котором мы уже говорили, когда обсуждали возмущенных академиков. Но отбросим иронию критиков! Давайте посмотрим на саму картину. «Восход. Впечатление» – это не порт, не лодка, не небо. Это состояние. Свет разливается сквозь дымку, солнце – не шар, а блик, вода – не гладь, а вибрация. Картина будто рассыпается на части, и ты не понимаешь, что именно видишь, – но осознаешь, что это утро, тишина, легкая прохлада и солнце, просыпающееся вместе с тобой.

Моне с детства был упрямым мечтателем. В юности он не слушал учителей, рисовал шаржи на уроках и терпеть не мог академические правила. Он родился в Нормандии, возле Гавра, и именно море, облака и меняющийся свет стали его первой художественной школой. Писать с натуры – значит ловить то, что неуловимо. Он всю жизнь был одержим этой задачей. Уже в зрелые годы, поселившись в Живерни (в живописной деревне на юге Франции), он буквально построил себе мир – с прудом, мостиком, кувшинками, – чтобы наблюдать за светом и его переменами в течение дня и года. Его знаменитая серия «Кувшинки» писалась десятилетиями: утром, вечером, в пасмурную погоду и при заходящем солнце. И с каждой работой объекты становились все менее различимыми, а отражения, блики и цветовые переливы – все важнее. Его поздние полотна уже почти не содержат формы – только воду, свет и цвет как дыхание. Это уже почти чистая абстракция, о которой мы поговорим в одной из следующих глав. Моне буквально стирает грань между видимым и ощущаемым.

Если Моне был поэтом света и тишины, то еще один импрессионист, Пьер Огюст Ренуар, – это почитатель жизни и фигуры. В отличие от большинства импрессионистов, он не отказывался от сюжетности. Его картины – это не просто впечатление, а сцены, часто многослойные и насыщенные людьми. Женщины, флирт, музыка, вечер, шум, разговоры, движения – Ренуар не боялся показывать действия и эмоции. Он очень любил женщин, наслаждался прогулками: верховой ездой, пешими походами, театральными вылазками и городскими гулянками. Все это он изображал на своих холстах с невероятной теплотой.

Ренуар родился в простой семье. Сначала расписывал фарфор, потом перебивался портретами на заказ. Его здоровье подводило – в зрелости он заболел артритом, суставы скручивало, и он привязывал кисть к руке, чтобы продолжать писать. Но даже в самые трудные периоды он сохранял жизнерадостность. Его картины – как продолжение этой внутренней стойкости: они про удовольствие, общение, прикосновения, сияние кожи и шорох ткани. В его «Бале в Мулен де ла Галетт» вы не просто смотрите на сцену – вы оказываетесь внутри нее. Солнечные пятна пробиваются сквозь листву, лица слегка размыты, фигуры двигаются, все пульсирует. Это даже не воспоминание – это ощущение присутствия. Картина буквально шуршит шелком платьев и пахнет поздним летним вечером с его влажностью и предвкушением чудесных снов. При всей этой легкости – цвет у Ренуара довольно темный. В отличие от многих импрессионистов, он нередко использовал плотные, глубокие оттенки, даже черный цвет, особенно в ранних работах. Его гамма не просто яркая, а насыщенная и камерная – почти барочная по настроению. И все же – это импрессионизм. Только со своим лицом.

А вот Дега – совсем не про солнечные пятна. Он любил балет, но не как постановку, а как дело. Его балерины – не нимфы и не дивы. Это девочки, сутулящиеся у станка, поправляющие резинку на туфлях, уставшие, сосредоточенные, настоящие. В таких работах, как «Балетный класс» или «Голубые танцовщицы», нет сцены, нет театральности – есть репетиция, ожидание, звук скрипящего паркета, свет из окна и внутреннее напряжение.

Дега был человеком сложным и противоречивым. Происходил из обеспеченной семьи, учился в Италии, боготворил старых мастеров. Он ценил точность, графику, был одержим движением тела. При этом он с трудом переносил шумные компании и часто конфликтовал с коллегами. Он не считал себя настоящим импрессионистом, хотя участвовал почти во всех их выставках. Он не любил пленэр, предпочитал работать в мастерской, и чаще всего – по памяти. Его импрессионизм был другим – не про свет, а про взгляд. Про внимательность. Про то, как передать не «впечатление», а сосредоточенность. И в этом смысле его картины – это тоже опыт чувств, только внутренних, сдержанных, напряженных. Таким образом, у Дега импрессионизм не внешний, а внутренний и даже, можно сказать, с налетом рабоче-пролетарского настроения.

Ну, с импрессионистами Франции, кажется, разобрались. А что происходило тогда в нашей стране, конкретно – в тогдашней Российском империи? На мой взгляд, в Российской империи как такового импрессионизма не было. Ну хотя, вы знаете, Константина Коровина наши специалисты относят к импрессионистам за его широкие мазки, переливы света и попытку отобразить впечатление, а не сюжет. Он действительно писал быстро, эмоционально, локально – особенно в пейзажах и сценах с природой. Но при этом у него всегда чувствуется театральность, декоративность и особая нарочитая русская густота краски. Мое персональное мнение – что не очень-то он на импрессионистов и похож: у него все как-то чересчур постановочно, и свет не вибрирует, а стоит, как софит. Но, тем не менее, жил он в одну эпоху с Ренуаром, Дега и Моне, и, конечно же, его наши современные российские критики относят к импрессионистам, поэтому с хронологической точки зрения давайте с ними согласимся и запишем Коровина также в импрессионистский кружок.

Итак, запомним художников импрессионизма: самые главные имена —

Клод Моне, 1840–1926.

Эдгар Дега, 1834–1917.

Пьер Огюст Ренуар, 1841–1919.

И наш брат Константин Коровин, 1861–1939 :)

Глава 3. Как говорить об импрессионизме с ребенком

Котик, импрессионизм – это, на мой взгляд, самое красивое направление в искусстве.

Импрессионисты – это художники, которые любят играть со светом. Название этого художественного направления происходит от французского слова «импрессьен» – впечатление. Впечатление, которое можно передать светом.

Т. к. импрессионисты очень любили играть, они не всегда слушали своих учителей —традиционных художников. И несмотря на то, что их картины очень красивые, по слухам, слово «импрессионист» сначала было прозвищем художников, которые не следовали традиции, не учитывали мнение и советы мастеров, а вместо того чтобы четко рисовать мир вокруг, пытались изобразить на холстах свои впечатления от этого мира. Они очень любили прогулки, поэтому многие их картины выполнены на пленэре, то есть на свежем воздухе.

Импрессионисты сделали много открытий в рисовании. В природе существует 3 основных краски: синяя, желтая и красная. Смешивая эти цвета, художники получают все остальные цвета, существующие в природе. Говорят, что именно импрессионисты первыми стали активно применять цветовой круг, созданный сэром Исааком Ньютоном в 1666 г., и определили, что есть цвета взаимодополняющие: друг с другом они смотрятся ярче. Что же это за цветовой круг такой? Это способ представить цвета, которые способен видеть и различать глаз, в условном виде – в виде секторов. Секторы круга представляют собой определенные цвета, размещенные в порядке, близком к кому, как они различаются глазом. Этот круг помогает художникам и вообще людям, работающим с цветом, ориентироваться в пространстве цветов. Согласно этому кругу цвета, которые расположены друг напротив друга, дополняют и усиливают друг друга и называются комплементарными. Ты можешь использовать их и в рисовании, и в одежде. Например, если надеть желтую футболку и фиолетовые брюки, то вместе они будут просто сиять!

Импрессионисты есть и сегодня! Это очень-очень популярный стиль живописи. Он нравится многим людям, потому что картины импрессионистов пытаются передать эмоции радости, веселья, удивления, вдохновения…

А какие эмоции твои самые любимые? Какой цвет ты выбрал бы для того, чтобы эти эмоции изобразить на бумаге? Поделись с родителями своими красивыми мыслями на словах или в виде рисунков.

Глава 4. Фовизм

Если ты думаешь, что художники остановились на импрессионизме в своих экспериментах с цветом и внутренним миром, то это, конечно же, не так. Как и все в человеческой истории, импрессионизм не мог длиться вечно – он должен был либо раствориться, либо достичь апогея, т. е. своей максимальной точки развития. И этот апогей случился в таком дерзком и недолгом, но ярком, как вспышка, течении, которое получило название фовизм.

Фовизм – дикая эмоция в чистом виде, вырвавшаяся наружу. Если импрессионисты писали, как свет аккуратно ложится на предмет, то фовисты писали, как свет ощущается телом. Не тихое дыхание сада, а жар, вкус. Цвет перестает быть средством изображения – он становится носителем чувства. Красный – не потому что закат, а потому что гнев. Синий – не небо, а тишина внутри. На первой выставке фовистов 1905 года в Париже публика была просто шокирована такими картинами. Именно тогда критик Луи Воксель, увидев зону с работами художника-фовиста Анри Матисса, написал: «Донателло среди дикарей». Слово fauves – «дикари» – прилипло к авторам, и с тех пор за ними закрепилось название фовисты.

Это было что-то по-настоящему новое. Итак, в 1905 году, на Осеннем салоне в Париже, в Зале VII, зрители впервые столкнулись с этим цветовым ударом. На фоне всей выставки зал выглядел как вызов здравому смыслу: полотна полыхали, фигуры были грубыми, мазки – резкими, цвета – как будто выгорели на солнце. На стенах висели работы художников, которых никто толком не знал. Зал выглядел так, будто его залили краской из ведра. Посетители останавливались, морщились, отводили глаза. Газеты писали о варварстве. Публика негодовала, но… заметила. Это было столкновение нового поколения с прошлым. Поколение, выросшее на импрессионизме, но идущее дальше. Они уже не просто хотели ловить свет – они хотели кричать цветом. Это был начальный взрыв модернизма, яркий, краткий и потому особенно мощный.

Чем же фовизм отличался в своем проявлении? Во-первых, конечно же, цветом – очень ярким, абсолютно искусственным. Это был цвет неба, если бы его нарисовал ребенок флуоресцентным маркером. Цвет лица, как у куклы, которой сделали максимально праздничный макияж всей имеющейся в арсенале косметикой. Если импрессионисты искали тончайшие оттенки, фовисты словно говорили: «Нет времени на нюансы! Ударим по глазам!» Контраст красного и зеленого, синего и оранжевого – максимально резкий, плотный, почти химический. Во-вторых – мазки. Они не то чтобы были видимы – они будто дрались между собой. Быстрые, хаотичные, густые, с грубой текстурой, которая буквально вылезает из холста. В фовизме нет попытки спрятать живописную материю – наоборот, краска становится главным героем картины. В-третьих – форма. Ее почти нет. Очертания грубые, контур условный. Все напоминает детский рисунок или фрагмент из сновидения. Люди, дома, деревья – как будто их вырезали ножницами из цветной бумаги и приклеили на холст. Это нарочитая наивность – но сделанная осознанно. И в-четвертых – отсутствие сюжета (в еще большей степени, чем у импрессионистов). Или полный отказ от нарратива, т. е. рассказа истории. Здесь нет сказок, есть только одно: ощущение, энергия. Боль в глазах. Огонь внутри. Тот самый эмоциональный внутренний канал.

А теперь более подробно остановимся на Анри Матиссе. Он и сегодня остается главным символом фовизма – потому что на деле и в своих картинах он был самым диким. Удивительно, но для него фовизм был не протестом, а праздником. В его полотнах действительно нет драмы, нет страха, нет мучений. Там – воодушевление и наслаждение цветом. Это во многом связано с его личным опытом: в 21 год Матисс тяжело заболел, на несколько месяцев оказался прикован к кровати – и именно тогда впервые начал рисовать. Живопись стала для него спасением, источником покоя. И это навсегда определило его отношение к искусству: оно должно было лечить. Давать отдых глазу. Восстанавливать силы. Не ранить, а оживлять. Его знаменитый «Танец» показывает пять фигур, взявшихся за руки, танцующих на зеленой земле под синим небом. И кажется, что здесь нет ни одного анатомически точного движения. Лица без черт. Тела – всего по несколько линий. Но вы не можете не видеть: им хорошо. В их движении есть ритм, динамика, волна. Цвета – сочный охристо-оранжевый, насыщенный синий, ядовито-зеленый – не иллюстрируют, а говорят напрямую с нервной системой, передавая радость и увлеченность процессом самого танца.

Матисс, как и многие фовисты, отказался от привычного европейского наследия. Он вдохновлялся искусством Африки, Персии, Востока – теми культурами, где линия и цвет работают иначе. Он искал новую визуальную музыку, и его картины звучали. Не для разума, а для тела. Это было искусство, которое дышит и двигается. И в этом был он сам – человек мягкий, замкнутый, почти застенчивый, но с внутренним светом. Он пришел к фовизму уже в зрелом возрасте, осознанно выбрав этот путь как способ сказать миру: «Жизнь – это цвет».

Помимо Матисса, важными голосами фовизма были Андре Дерен и Морис де Вламинк, работы которых, так же как и работы Матисса, были представлены на Осеннем салоне 1905 г. Их стили написания работ были различны, но объединяло одно – стремление к чистой эмоции, переданной через цвет, хотя каждый выражал ее уже как-то по-своему.

Андре Дерен работал часто в мозаичной манере – его мазки напоминали вытянутые пятна, как будто заранее готовились к пуантилизму (еще одно направление в искусстве, в котором художники создавали свои работы не мазками, а буквально точечками цвета). Если подойти близко – кажется, что ты смотришь на абстрактную мозаику. Но когда отходишь на пару шагов – возникает образ: город, дерево, холм, небо. Его пейзажи всегда балансируют между конкретным и неуловимым. Главное у него – не что изображено, а что ты чувствуешь, когда смотришь: легкость, свежесть, солнечное тепло, радость тишины.

Сам Дерен был более рациональным, чем Матисс. Он любил порядок и структуру, не бросался в эпатаж, скорее – шел путем методичного эксперимента. Именно он первым начал отходить от фовизма, когда почувствовал, что исчерпал его возможности, и позже обратился к более классической живописи. Но в фовистский период он был одним из ключевых голосов этого движения.

Морис де Вламинк был другим. Его картины словно давят цветом. Он работал густыми, мощными мазками, как будто выкладывал краску шпателем. Цвета – насыщенный желтый, жгучий оранжевый, густой красный – буквально борются за внимание. Его работы не про сюжет, а про внутреннюю температуру. Их смотришь не глазами, а кожей. И ощущаешь: здесь эйфория, взрыв, энергия. Он был настоящим бунтарем: в молодости – велосипедист, потом – скрипач в кабаках, потом – художник, который пришел в живопись без какой-либо академической подготовки. Самоучка, который однажды увидел работы Ван Гога – и у него будто замкнуло внутри. Он считал, что живопись должна быть как удар. Как взрыв. И именно так он работал – импульсивно, эмоционально, почти яростно. Это не было искусством разума. Это было искусство тела, адреналина, скорости.

У каждого из них был свой голос, но все трое – Матисс, Дерен и де Вламинк – говорили на одном языке цвета, и именно они сформировали облик фовизма, каким он вошел в историю. Фовизм нередко воспринимается как продолжение импрессионизма – и действительно, у них есть общие черты: и там и там – свет, цвет, свобода мазка. Но между ними лежит важный сдвиг. Импрессионизм – это взгляд наружу. Это наблюдение за тем, как солнце играет на листьях, как вода мерцает на ветру. Художник как будто растворяется в моменте. Фовизм – это взгляд внутрь. Это не наблюдение, а выражение. Цвет у фовистов не передает видимое, он вызывает чувство. Импрессионисты хотят поймать свет, а фовисты – выплеснуть жар. Один дышит, другой – кричит. Один шепчет «вот так я вижу», другой заявляет «вот так я чувствую». И хотя фовизм как течение просуществовал всего несколько лет – примерно с 1905 по 1910 год, – его значение оказалось куда масштабнее. Он стал первым направлением, которое дало цвету полную автономию. Цвет больше не обязан был быть «естественным». Он стал языком. Эмоцией. Позицией. Их радикальность открыла дверь в новое искусство – где не сюжет определяет смысл, а внутреннее состояние художника. Они показали, что искусство может быть просто о том, что ты чувствуешь, – и этого будет достаточно.

Глава 5. Как говорить о фовизме с ребенком

Котик, попроси у своей мамы найти рисунки, которые ты делал в детском саду.

А если ты еще до сих пор ходишь в детский сад – то возьми самые яркие краски и просто нарисуй то, что ты видишь: дом, светофор, маму с папой, как солнышко светит.

Ой, солнышко вдруг получилось у тебя не желтое, а зеленое? Ну ничего страшного – это потому что ты так видишь. Фовисты – они как в детском саду. А французское слово «фов» означает «дикий». Но не тот, который «дикий-дерзкий, как пуля резкий», а тот, который пока еще не образованный. Фовисты заявили о том, что совсем необязательно изображать природу или людей такими, какие они на самом деле есть. Самое главное – передать энергию этих объектов.

Именно из-за этого их и прозвали «дикими» – потому что очень часто эта энергия зашкаливала. И в то время, в которое течение фовизм появилось, это вызывало сумбур. Вызывало в какой-то степени удивление и, может быть, даже отторжение у знатоков искусства того времени, которые привыкли, что в художественных салонах – всегда тишь да гладь, полное спокойствие, чаек наливают. Вот поэтому, если ты захочешь повторить традиции фовистов – бери самые яркие маркеры, бери самые необычные цвета и пиши, как ты чувствуешь, пытаясь передать энергию окружающего мира. У тебя точно получится! Ведь так может каждый ребенок, а уж тем более – такой талантливый, как ты!

Часть 3. Переосмысление формы

Глава 6. Переосмысление формы – предисловие

Шалом, котик! В прошлой части книги, как ты помнишь, мы говорили о роли художника и о том, что с появлением фотографии появился и вопрос: в чем, собственно, эта роль состоит? Что теперь войдет в анналы истории? И что художники с философской точки зрения будут оставлять после себя? Тогда начались эксперименты с цветом. Тогда начались попытки описать внутренний мир, создать его впечатление на холсте – и появился импрессионизм, а за ним – и фовизм как направления, которые далеко не сразу были встречены широкой общественностью с пониманием.

Помимо экспериментов с цветом художники начали искать какие-то новые пути и новые возможности самовыражения – в форме того, как еще можно изобразить на холсте внешний или внутренний мир автора. А ведь каждое изображение действительно можно разобрать на составные геометрические части, представив зрителю некий конструкт, остов, инвентаризацию действительности. И тем самым как будто оставить больше воздуха для собственной мысли смотрящего. Выставить диалог со зрителем на передний план. Зачем? Ну, кажется, интереснее общаться, чем просто созерцать… давайте обсудим.

Глава 7. Винсент ван Гог

Но эти геометрические эксперименты появились не вдруг. И форма начала меняться не вдруг. И не по правилам. Ее первым как будто раскачал не рассудок, а чувство. До всех тех, кто будет потом рассуждать о перспективах, геометрии и логике построения картины, появился человек, который просто слишком остро все чувствовал, – чувствовал боль и напряжение. Слишком сильно переживал – и не мог больше писать «как привычно». Это был Винсент ван Гог.

Обычно его относят к постимпрессионизму, еще одному направлению, которое сложилось после импрессионизма, указывая на яркий цвет, активный мазок, сюжетную близость к реальности. Но на самом деле Ван Гог – отдельная планета, к которой невозможно применить простые ярлыки. Он прожил жизнь на грани – с постоянной тревогой, приступами душевной болезни, одиночеством, которое не проходило даже среди людей. Его не принимали – ни в обществе, ни в семье, ни в профессии. Он все время чувствовал себя лишним, неудобным, лишенным места в этом мире. А когда чувствует не только разум, но и тело – все вокруг становится слишком громким, слишком ярким, слишком близким. И он писал – чтобы это хоть как-то выдержать. Если импрессионисты смотрели на свет, он – вовнутрь себя. Ван Гог писал не то, что видел, а то, что переживал. Его картины – не про мир снаружи, а про то, как этот мир больно отзывается внутри. Его творчество – не логика и не наблюдение. Это эмоциональный срыв, перенесенный в форму. И он не просто усиливает цвет, как это сделали фовисты. Он делает так, что все в картине начинает вибрировать, – и пространство, и линии, и сами предметы. Если фовисты дали цвету свободу, то Ван Гог заставил форму кричать вместе с ним. У него все дрожит, пульсирует, будто мир расплавился и стал тревожным. Деревья изгибаются, как будто их бьет током. Звезды крутятся по небу, как водовороты. Дома перекошены. Все узнаваемое – но все будто на грани срыва. И форма, привычная форма предметов, становится частью этого срыва. Она теряет устойчивость, и именно в этом – смысл. Ван Гог не описывает мир, он в нем сгорает. И потому его изображения становятся не результатом наблюдения, а отпечатком внутренней боли.

При этом он не разрушает форму как теоретик – он выходит из нее как человек, которому она больше не помогает. Она становится слишком тесной. Слишком правильной. А ему нужно выразить то, что правильным быть не может. Он не перестраивает предмет – он его деформирует, потому что иначе не получается передать напряжение. В этом и есть разница: его форма не упрощается и не исчезает, как это будет позже у других авторов (у Сезанна, Пикассо), – она остается, но начинает страдать, будто ломается изнутри. И эта деформация – не художественный прием, а симптом и новое качество: форма больше не обязана быть логичной, потому что она больше не обязана быть правдой для глаз. Ее правда теперь в том, как она ощущается. И это ощущение выходит за границы самих предметов. Оно начинает заполнять все пространство. Перспектива кажется сдвинутой, линии – напряженными, как натянутые струны. Пейзаж не «раскрыт» перед зрителем – он давит, жжет, подбирается слишком близко. И это уже не просто изображение предметов, а новый тип пространства. Пространства, которое не фиксирует объекты, а проживает их состояние.

Именно это ощущение нового пространства – плотного, сжатого, напряженного – начинает особенно отчетливо проявляться в его поздних работах. Одной из ключевых здесь считается «Спальня в Арле» (1888). Казалось бы, жанр бытовой: комната, мебель, предметы. Но все пространство картины будто начинает играть против зрителя. Перспектива сломана: пол уходит вверх, стены сдвинуты, предметы выглядят неустойчивыми. Кровати и стулья имеют непропорциональные размеры, линии искажаются. Пространство – как коробка, которая вот-вот сомкнется. Искусствоведы отмечают, что Ван Гог сознательно деформирует интерьер, чтобы передать неуют, сдавленность, внутреннюю тревогу. Он пишет не комнату, а состояние, в котором жил. И делает это через форму.

Другая знаковая работа – «Пшеничное поле с кипарисами» (1889). Это пейзаж, но он лишен спокойствия. Линии облаков, деревьев и холмов здесь не следуют перспективе – они закручены, изгибаются, как потоки ветра, как волны или накатывающий внутренний жар. Пространство кажется сжатым в вертикальном напряжении. В данной работе Ван Гог добивается эффекта, в котором все элементы пейзажа вовлечены в общее колебание – как будто природа «звучит» в унисон с психическим состоянием автора. Он отказывается от иллюзии стабильного мира. Его поле не открывается зрителю – оно втягивает, закручивает.

И, конечно, «Звездная ночь» (1889) – одна из самых известных и часто обсуждаемых его работ. Здесь идея живого, вибрирующего пространства доведена до предела. Небо состоит из спиралей, завихрений, кругов, которые не подчиняются оптике. Они не «находятся» на небе – они его создают, как будто весь космос сотрясается. Сама деревня внизу кажется застывшей, но над ней – вихрь, буря, напряженное поле. Линии и объемы подчинены не зрительской логике, а внутреннему напряжению картины. Ван Гог здесь окончательно переводит форму в состояние – она становится энергией, а не очертанием.

Таким образом, в своих работах Ван Гог показал, что форма может быть не описанием мира, а его внутренним напряжением. Что предмет можно не построить, а прожить. Что пространство может быть нервным, что линия может дрожать, и в этом будет правда. И этим он опередил свое время. Потому что задолго до того, как художники начнут анализировать, дробить и перестраивать изображение, он уже показал, что форма – это не граница вещи, а граница чувства. И потому стал одним из первых, кто переосмыслил форму не как картинную конструкцию, а как носитель внутреннего.

Глава 8. Поль Сезанн

А вот Поль Сезанн стал уже тем, кто заложил предметную, детальную основу для самых смелых художественных поисков XX века: когда форму начнут не просто разбирать, сжимать, деформировать, а вообще ставить с ног на голову.

Именно его работы поставили вопрос: как передать не внешнее впечатление и не напряжение и боль, а именно внутреннюю структуру мира? Как передать имманентную природу вещей, понять, из чего они состоят? У каждого предмета есть не только форма, но и душа… Или только конструкция?

Над этими вопросами размышлял юный художник, творческий путь которого начался в конце XIX века. Его ранние работы были очень часто супермрачными: про вскрытие, про нелицеприятные сюжеты, такие как, например, «Искушение святого Антония». Он как хирург-патологоанатом исследовал внутренние процессы пространства и мироздания. И очень во многом его мрачная натура и невоспитанность лишали его возможности показывать свои ранние труды, потому что все эти жуткие тематики и загадочность шокировали критиков тогдашнего времени – и те отказывались его экспонировать. Он был нелюдим, с характером, скажем так, не для салонов. С галеристами не церемонился, в свет не выходил, и вообще вел себя скорее как мизантроп с красками, чем как художник, жаждущий признания.

Его ранний стиль был резким, тяжеловесным, мазки – густые, формы – агрессивные. Он работал в духе романтизма и даже барокко, но при этом не стремился к красоте. Скорее – к ощущению дискомфорта, напряжения. Это была живопись без утешения.

В то время никто еще не говорил о «сезаннизме». Был просто Поль, которого чурались знакомые, соседи. Его считали странным, трудным, даже «некультурным». Возможно, наш Поль был одинок, и это стало причиной начать искать другой язык общения с миром, другой способ видеть.

В этом и заключается гений восприятия Сезанна: он начал отходить от жестких сюжетов и переключился на другое: как устроен предмет? что в нем главное? что делает его таким, каким мы его видим и воспринимаем?

Он стал смотреть на мир иначе. Не как на сборник впечатлений, а как на нечто сконструированное, что можно понять – если правильно посмотреть. Он начал видеть за предметами структуру, ритм, форму. Он не просто наблюдал – он буквально разбирал объекты взглядом, как инженер, изучающий конструкцию. Он видел в яблоке не фрукт, а сферу. В кувшине – цилиндр. В горах – конусы и соотношение плоскостей. Все стремился упростить до геометрии. И в какой-то момент он приходит к своей главной мысли, которую потом с восторгом подхватят будущие художники-новаторы:

«В природе все моделируется через шар, цилиндр и конус».

Сезанн не хотел копировать натуру. Он хотел ее организовать заново – по-своему, из собственных наблюдений и решений. И если импрессионисты ловили мимолетный свет, то Сезанн как будто задерживал взгляд и говорил: «Подожди. Давай посмотрим, что здесь на самом деле».

И вот этот переход к вдумчивому наблюдению со временем превращается у него в целую живописную систему. Он практически отказывается от академической перспективы – вместо точек схода у него – соотношения форм, как если бы он выстраивал конструкцию сразу на холсте. Он начинает моделировать объем не через свет и тень, а через цветовые плоскости, укладывая их одна за другой – не вглубь, а вширь, как будто собирает мир по частям. Пространство при этом в его работах может казаться нестабильным – горизонты чуть покачиваются, углы сдвинуты, перспективы намеренно не сходятся. Но сами предметы при этом выглядят тяжелыми, почти осязаемыми. Они держат форму. И в этом Сезанн оказывается совершенно не похож ни на кого из своих современников. Он пишет не то, что увидел в моменте, а то, что понял, наблюдая продолжительное время.

Свои картины Сезанн писал долго – иногда мучительно долго. Он снова и снова возвращался к одним и тем же объектам: яблокам, травинкам, деревьям, горе́ Сент-Виктуар. Его интересовало не только как это выглядит, а что в этом живет. Это особенно заметно в его ключевых сериях: например, его «Натюрморты с яблоками» – это не просто учебник по композиции, а почти исследование тяжести и равновесия. Яблоки у него никогда не лежат симметрично, у них странный наклон, они как будто чуть-чуть сползают с поверхности. Но в этом и фокус: он показывает не как яблоко стоит, а как оно существует в пространстве – неустойчиво, с характером, со своей массой.

А если говорить о пейзажах, то главная героиня у него – гора Сент-Виктуар, которую он писал десятки раз. С холста к холсту меняется не форма горы, а взгляд художника. Иногда гора почти плоская, в других работах – резкая и тяжелая. Он будто тренируется, изучает, пытается найти то единственное положение, в котором она «проявится» до конца. И в этом все, что Сезанн вкладывал в свои картины: и аналитичность, и интуиция, и внутренняя вера, что за формой прячется нечто большее.

Впечатленные этой методичностью, этим вниманием к структуре, к внутреннему напряжению, будущие кубисты буквально разбирали работы Сезанна по слоям. Пикассо и Брак считали Сезанна своим учителем, даже если он уже умер к тому моменту, как они начали делать первые «кубические» опыты. Они изучали его картины в мастерских, копировали его натюрморты, обсуждали то, как он «строит» объект.

Особенно их поразила идея, что один предмет можно смотреть с нескольких сторон одновременно – ведь Сезанн, сам того не зная, начал к этому подходить: яблоко у него написано как будто сверху, тарелка – сбоку, а стол – под углом. Все не сходится, но именно в этом – правда. Не оптическая, а внутренняя, пространственная.

Пикассо позже скажет, что Сезанн – это как «отец, который не знал, что у него есть дети».

Глава 9. Кубизм: Пикассо и Брак

А теперь о самом Пикассо.

Как я уже сказала, именно молодой Пабло станет последователем традиций Сезанна. И если Сезанн начал смотреть на форму как на конструкцию, то Пикассо довел это до предела. Он не просто использовал геометрические принципы – он превратил их в язык, которым стал говорить с миром. Пабло Пикассо можно с уверенностью назвать одним из самых влиятельных художников XX века. Он посвятил свои артистические практики кубизму и является одним из родоначальников этого стиля.

Кубисты стали раскладывать форму радикально, изображая один и тот же предмет с разных ракурсов на одном и том же холсте. То есть если сейчас мы посмотрим, например, на открытки стерео-варио, они используют именно тот принцип, который еще тогда, в начале XX века, предложили кубисты. Чем же характеризуется этот стиль? По сути своей – это шаг в сторону абстракции, но еще не отказ от предметного мира. Своего рода отправной точкой кубизма можно считать работу Пикассо «Авиньонские девицы», которая представляет собой пять женских фигур, но по форме они почти не читаются. Это нагромождение плоскостей, углов, геометрических кусков, слегка соединенных цветом.

В этой сдержанной цветовой палитре, используя только силуэт и линию, художник стремится не описать тело, а вывести его изнутри наружу. Все, что может отвлечь – деталь, перспектива, натурализм, – уходит. Потому что точность, как в реальности, теперь не главное: этим занимается фотография. Еще раз подчеркну, что кубическая живопись – это большой шаг на пути к абстракции, о которой мы будем говорить буквально в следующей главе. Кубизм отвергает механическое воспроизведение действительности, он не пытается воссоздать «как есть», она строит «как понимается». Так в чем прикол, спросите вы? Почему конусы и квадратики вместо настоящих людей получили такое широкое распространение и статус новаторства?

Все дело в том, что Пикассо и его последователи стали первыми, кто превратил двухмерность в философию – прямо как в мирах 2D-компьютерных игр. Они отказались от попытки изобразить мир «как видит глаз» и вместо этого предложили изобразить мир как его осознает разум. Они препарировали структуру вещей, показывали форму без украшений и искали в геометрии новый способ выразить суть.

Отдельно стоит отметить, что на творчество кубистов оказало большое влияние африканское искусство. Конкретно Пикассо вдохновлялся африканскими масками и скульптурой, которые в начале XX века были широко представлены в Париже благодаря колониальным завоеваниям.

Экзотические сюжеты, каннибалистические портреты, маски без мимики – все это шокировало европейцев, привыкших к гладкой классике. Именно брутальная, сокращенная, почти тотемная форма, которую использовали африканские художники, перекочевывает в «Авиньонских девиц».

«Авиньонские девицы» стали своего рода поворотной точкой – не только для самого Пикассо, но и для всего современного искусства. Именно вслед за этой работой начался этап, который позже получит название аналитического кубизма.

В этом периоде кубизма художники отходят от узнаваемых очертаний предметов и вместо этого строят картину как сложную, почти математическую структуру. Пространство разрезается на фрагменты, объекты как будто развернуты в разные стороны. Все детали сведены к граням, плоскостям, пересекающимся линиям – чтобы показать не вид, а логику предмета. Цвет почти исчезает – остаются охра, коричневый, серый, приглушенный зеленый. Это не для красоты, а для чистоты восприятия формы. Один из характерных примеров – «Портрет Даниэля-Анри Канвейлера» (1910), где лицо галериста буквально растворяется в пересечении плоскостей, но при этом сохраняет странную внутреннюю собранность. Вглядевшись, можно заметить галстук, руки, даже намек на глаза – все есть, но все не на своем месте.

Но со временем и эта строгая система начинает трансформироваться. Художникам становится интересно не только разбирать, но и собирать заново – но уже не из реальности, а из новых, искусственно созданных элементов. Так появляется синтетический кубизм: с коллажами, вставками из обоев, газет, настоящих предметов. Это уже другой жест: не столько анализ, сколько конструкция. Пространство упрощается, цвет возвращается. Кубизм становится более игривым, но не теряет своей главной идеи – создавать заново, а не повторять видимое.

Один из ключевых примеров синтетического кубизма – «Натюрморт с плетеным стулом» Пикассо. В этой работе он вклеивает в картину кусок настоящей клеенки с имитацией плетения, добавляет веревку, использует обрывки бумаги. Изображение и предмет буквально сливаются. Это уже не «иллюзия» стула, а стул, который частично реальный. Идея изображения превращается в жест: вместо того чтобы нарисовать, художник склеивает. «Натюрморт с плетеным стулом».

Причем такие эксперименты с материалами и формой Пикассо часто делал не в одиночку. Его соавтором и постоянным партнером в кубистских поисках был художник Жорж Брак – человек, с которым они в какой-то момент даже перестали подписывать работы: настолько тесно их стили переплелись.

Именно Брак считается автором одного из первых «кубических» пейзажей – «Дома в Эстаке» (1908). Эта работа состояла из геометризированных домиков, словно сложенных из деревянных брусков. И именно на нее критик Луи Восель среагировал фразой, которая и дала название целому направлению:

«Мсье Брак все упростил до кубиков!»

По слухам, так и появилось слово «кубизм» – из ироничного комментария, как это часто бывает в искусстве.

В тандеме с Пикассо Брак прошел последовательные стадии развития стиля – от аналитического разложения формы до синтетических коллажей. Их картины этого периода практически невозможно различить: они были не конкурентами, а соавторами нового языка.

Но публика восприняла язык кубизма, конечно же, далеко не сразу. Первые выставки вызывали шок, неприятие и резкую критику зрителей. Для них картины, где фигура рассыпается на углы и плоскости, казались бессмысленными. Кто-то смеялся, кто-то злился: «Зачем это нужно, если здесь вообще ничего не понятно?». Где-то мы это уже слышали… :) Критики писали о «живописи без глаз», о «кубических уродах», об «инженерах без души». Но вместе с отторжением появилось и другое – интерес. Потому что было ясно: это не случайность. Это – система, которая возникла в ответ на революционное шествие механистического воспроизводства вещей, на бурное развитие фотографии и кинематографа, на необходимость отражения многогранности, динамики и архитектурности тогдашней жизни. И постепенно кубизм стал частью художественного поля. Коллекционеры начали покупать, галереи – выставлять, а музеи – признавать. То, что начиналось как визуальный взрыв, стало новым стандартом.

Глава 10.

Казимир Малевич.

Кубистический период

В Российской империи тоже без кубизма не обошлось. Его методы – разложение формы, плоскостное мышление, сдержанная палитра – достаточно ярко развивались и у нас.

Одним из главных художников, через которого кубизм прошел в русскую художественную среду, стал Казимир Малевич. Но – важное уточнение: Малевич начинал как кубист, работал в духе так называемого кубофутуризма, но довольно быстро вышел за пределы этого стиля.

Для него кубизм стал не домом, а трамплином – стартовой точкой к собственному художественному языку. Его ранние работы вполне соответствуют кубистской логике: фигуры построены из плоскостей, все рубленое, ломаное, под разными углами, словно собрано из деталей конструктора. Но в них уже чувствуется движение – то, чего у европейских кубистов почти не было. Это и есть кубофутуризм – когда форма от кубистов, а энергия от футуристов. Один из таких примеров – картина «Авиатор» (1914): фигура здесь как будто вырезана из наклонных плоскостей, напоминающих металлические обшивки, скрученные винтом. Все напряжено, все летит – человек буквально сливается с техникой, и тело становится машиной. Это не портрет, а образ движения.

А потом наступает 1915 год – и Малевич делает то, на что не решался никто. Он пишет «Черный квадрат». Ни тела, ни предмета, ни сюжета. Просто квадрат. Черный. На белом фоне. Картина, к которой прилагается целая толстая книжка с пояснениями – и тем не менее большинство зрителей остаются в ступоре. Что он этим хотел сказать? Примерно следующее: «Зачем мне изображать мир, если я могу изобразить ничто?»

Малевич отказывается даже от того, что делали кубисты. Они хотя бы разбирали предмет. Он – просто его убирает.

И делает это всерьез: не как шутку, а как попытку обнулить все изображение. Чтобы начать с чистого листа. Такой шаг шокировал всех – но именно в этом и проявляется, насколько радикально кубизм изменил мышление художников. Там, где раньше говорили: «Как правильно изобразить мир?» – теперь спрашивают: «А зачем его изображать вообще?» Так далеко кубизм не заходил больше нигде. Только в России он стал не просто стилем, а поводом все переосмыслить с нуля.

Что важно понимать о самом кубизме?

Во-первых, это всегда плоскость, никакой классической перспективы. Во-вторых – геометризация: художник не копирует объект, а разлагает его на составляющие. В-третьих – сдержанный цвет: чтобы ничто не отвлекало от формы.

И, наконец, главное: кубизм – это способ думать, а не просто рисовать. Пять художников-кубистов, которых вам нужно запомнить, как свои пять пальцев: Пикассо, Брак, Попова, Лентулов и, конечно же, Казимир Малевич.

Глава 11. Как объяснить кубизм ребенку

Дорогой малыш, представь себе, что ты вернулся в детство. Вот туда, совсем-совсем даже до детского сада. И ты рисуешь маму и папу. Мама у тебя состоит из кружочка – головы, треугольника – тела, палочек – ножек и, возможно, палочек – ручек.

А папа состоит из тела-квадрата, кружочка-головы и опять-таки – ручек и ножек-палочек. Так вот – это ровно то, чем занимаются кубисты. Они разбивают сложные изображения на простые геометрические формы, для того чтобы передать структуру – то есть составные части объекта.

Зачем же они это делают? Хороший вопрос. В то время, когда кубисты были максимально популярны, они делали это для того, чтобы поэкспериментировать. То есть попробовать себя в роли, можно сказать, таких вот математиков визуальности. Они это делали, потому что фотографы могли гораздо лучше, чем художники, отображать то, что происходит вокруг, и писать портреты.

И поэтому художникам нужно было отстраиваться. Им нужно было находить какой-то свой способ – очень оригинальный способ – представления действительности. Им нужно было, можно сказать, находить смысл. Смысл своей работы. Смысл действительности. И они попробовали это делать через геометрию. Уж не знаю, есть ли у тебя в школе геометрия или пока нет, но абсолютно точно: еще до того, как ты в школу пошел, – ты уже умел это делать.

Попробуй прямо сейчас изобразить то, что ты видишь – комнату, в которой ты находишься, – с помощью прямоугольников, кружочков, квадратов или других геометрических составляющих частей. И покажи маме, что у тебя получится. Уверяю тебя – даже сегодня кубистические таланты очень востребованы. Кубизм является по-прежнему популярным направлением в живописи. Поэтому, если у тебя хорошо получается, есть большой шанс на то, что ты станешь звездой мировых музеев.

Глава 12. Футуризм

Раз уж в рассказе про Малевича я упоминала футуризм, необходимо рассказать и об этом стиле. Это направление в искусстве ХХ века, визуально похожее на кубизм, но по сути своей гораздо более радикальное. Если кубизм прославляет форму и отказ от трехмерности в пользу плоскости, то футуризм делает ставку на движение, прогресс и полный разрыв с прошлым. Это уже не художественный метод – это идеология будущего, почти религия для своих последователей.

Самым главным документом футуризма стал Манифест футуризма, опубликованный в 1909 году итальянцем Филиппо Томмазо Маринетти. В нем он, особо не церемонясь, призывал отказаться от прошлого, уничтожить старое искусство, воспевать технический прогресс, машины и даже войну.

«Мы хотим освободить нашу землю от зловонной гангрены профессоров, археологов…» – да-да, именно такие фразы звучат в этом манифесте.

Но важно понимать: итальянский и русский футуризм – это не одно и то же.

В Италии футуризм был агрессивным, милитаристским, почти машинным. Все крутилось вокруг техники, скорости, заводов, городов будущего. В России – все иначе. Здесь художники и поэты использовали футуризм как средство революции, но не через танки, а через язык. Через разрушение привычной культуры – слов, смыслов, форм. Вместо оды пулемету – заумная поэма, вместо шестеренок – новый алфавит. И это тоже была атака, только не на броню, а на старую речь, старую литературу, старое мышление.

После октябрьской революции футуризм очень органично проникает в самые разные сферы жизни теперь уже советского общества. Он перестает быть просто «про живопись» – и начинает буквально перестраивать визуальный язык культуры. В частности, это затронуло художественный язык: слова стали больше, громче, рваней. В типографской продукции буквы буквально выстраивались в диагонали, кувыркались по строкам, растягивались или сжимались под ритм лозунга (вспомним советские плакаты). Это уже не текст – это графика, которая кричит. Плакат, страница, витрина – все превращалось в поле для эксперимента.

Архитектура тоже начала меняться. Здания стали угловатыми, напористыми, как будто в движении. Они уже не украшались, они говорили своей формой. Было ощущение, что город строится на скорости, под гул революционного мотора. Даже одежда начала выглядеть по-другому. Футуристы и здесь лезли с идеями: не наряд, а конструкция, не узор, а ритм. В Италии, например, они всерьез проектировали костюмы для «людей будущего». У нас это не пошло в массовость, но настроение – разрушить классику и собрать что-то новое – осталось.