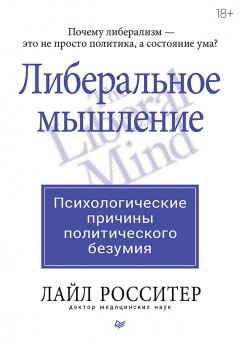

Либеральное мышление: психологические причины политического безумия

К изданию на русском языке

Посвящаю эту книгу Джейн и Лоре, а также светлой памяти моих родителей.

К XXI веку термин «либерализм» приобрел множество значений, каждое из которых имеет собственную коннотацию в зависимости от предметной области и даже страны. В данной книге доктор Лайл Х. Росситер-младший использует термин «либеральный» в значении, более характерном для американского прогрессивизма – политического и культурного движения, отличающегося активным государственным вмешательством в жизнь граждан, социальным инжинирингом, политикой идентичности и отходом от традиционных моральных рамок. Читателям следует учитывать это различие: здесь термин «либеральный» относится не к классическому либерализму в экономическом смысле, описывающему свободу рыночных отношений, а скорее к прогрессивной идеологии как особой психологической и мировоззренческой парадигме, преобладающей в современных западных левых кругах.

Благодарности

От всей души благодарю моих друзей, которые великодушно нашли время и уделили внимание ознакомлению с материалами книги The Liberal Mind: The Psychological Causes of Political Madness на разных этапах моей работы над ней. Я очень признателен, в частности, Верну Миллеру, Шаукату Джамалу, Гарри Шаффнеру, Курту Данекасу, Артуру Биддлу. Дарлин Уингард тщательно вычитывала рукопись. Моя дочь Лора Росситер Спайсер внесла особенно ценные предложения по редактуре и деятельно участвовала в подготовке рукописи к изданию. Отдельное спасибо я говорю Джейн Энн Росситер, моей жене, за ее исключительные навыки редактирования. Ее настойчивость в том, что мысли следует излагать ясно и кратко, не забывая при этом о логичности и стройности повествования, помогли мне сделать из нудного текста действительно интересную (надеюсь, так оно и есть) книгу. Разумеется, полная ответственность за все, что в конечном итоге получилось, – на мне.

Лайл Х. Росситер-младший

Предисловие

В этой книге мне хотелось бы рассказать о сути и взаимосвязи человеческой природы и свободы личности. Давным-давно, примерно в двенадцать лет, я начал интересоваться, как работает наше мышление. Своими наблюдениями и выводами я поделюсь с вами на этих страницах. Мое увлечение стало первым шагом на пути к будущей профессии – я посвятил свою жизнь клинической и судебной психиатрии. Благодаря ему я, как мне кажется, приблизился к пониманию того, как связаны эти сферы с психологией человека. Тема, которая никогда меня не отпускала, – расстройства личности. Занимаясь вначале клинической практикой, а в дальнейшем судебно-медицинской экспертизой, я имел возможность направлять все свои силы на исследование как природы личности, так и факторов, обусловливающих ее развитие. Практический опыт в судебной психиатрии помог мне сосредоточиться на исследовании вопроса, каким образом проявления психических заболеваний, включая расстройства личности, уживаются и взаимодействуют с общепринятыми нормами поведения. Эти нормы, как гражданские, так и уголовные, в значительной степени определяют и границы человеческой свободы, и условия, на которых строится социальный порядок.

Конечно, в западной культуре представления о свободе и социальном порядке исторически происходят из областей, весьма далеких от психиатрии: это философия, этика, юриспруденция, история, теология, экономика, антропология, социология, искусство и литература и прочие науки гуманитарной сферы. Но вопрос работы нашего сознания, человеческого разума, как его трактуют психиатры и психологи, и в самом деле перекликается со всеми этими дисциплинами и создаваемыми на их основе социальными институтами. Книга, которую вы держите в руках, – попытка связать механизмы нашего сознания с теми экономическими, социальными и политическими условиями, при которых свобода и порядок занимали бы, ко всеобщему благу, равные позиции. И пусть в ходе работы я всеми силами старался следовать указаниям собственного разума, но этот труд я написал не только из интеллектуального интереса. Мои намерения были более «созидательными», говоря языком Эрика Эриксона. Так что замыслы моей книги проросли на ниве глубокой тревоги за будущее регулируемой свободы. Конечно, «в целях создания более совершенного Союза» отцы-основатели Америки намеревались и установить справедливость, и обеспечить как мир, так и оборону страны, и содействовать ее общему благосостоянию[1]… Однако всему двадцатому веку и началу века наступившего пришлось стать свидетелями неуемных атак со стороны современного либерализма на эти благие цели и на эти принципы, призванные стать базисом для свободы личности и разумного социального порядка. Несмотря на собственную чудовищную политическую несостоятельность и безграмотность, нападающие тем не менее успешно пользуются психологической природой человека для насаждения принципов социалистической политики. Последствия такого воздействия разрушительны, но противостоять ему поможет четкое понимание взаимосвязи между психологией человека и социальными процессами. И я надеюсь, что эта книга внесет хотя бы небольшой вклад в достижение этого понимания.

Лайл Х. Росситер-младший, февраль 2006

Часть I

1. Двойственность человеческой природы

Единственно верный путь – изучение природы человека в рамках естественных наук и попытка объединить естественные науки с социальными и гуманитарными. Я не предполагаю ни идеологических, ни формалистических упрощений. Нейробиологию не изучают, припав к стопам гуру. Последствия генетической истории невозможно выбрать на законодательном уровне. В конце концов, хотя бы ради нашего собственного физического благополучия, мы не можем оставить этическую философию в руках нескольких мудрецов. Интуиция и сила воли наверняка помогут человеку достичь прогресса, но оптимальный выбор среди критериев прогресса можно сделать только на основе добытых упорным трудом эмпирических знаний о собственной биологической природе.

Эдвард О. Уилсон

Вступление

В этой книге мы попытаемся рассмотреть свойства человеческой природы в широком понимании и разобраться, каким образом она способна влиять на свободу личности. Начиная наше исследование, давайте озвучим тот факт, что природа человека двойственна: с одной стороны, человек – независимый субъект, а с другой – является частью системы взаимоотношений с окружающими посредством вовлеченности в экономические, социальные и политические процессы. Самостоятельность человека – неизбежное следствие склонности критически осмысливать все то, что его окружает, и реагировать так, как он считает нужным. А если сопоставить природу людей с природой социального животного, то причины привязчивости и стремления к взаимодействию с другими станут совсем понятны.

В рамках этой концепции двойственности я выделяю биологические, психологические и социальные элементы человеческой природы. Все три составляющие – первооснова как самостоятельной инициативы, так и коллективной деятельности. Биологическая природа человека в равной степени требует и независимых, и совместных действий, чтобы удовлетворять материальные потребности и получать побольше жизненных благ. Психологическая и социальная природа обусловливают все те же действия, но уже во имя личных предпочтений, комфорта, желания общаться. Чтобы все эти процессы происходили слаженно и безопасно, нужно поддерживать социальный порядок, для чего общество разрабатывает свод правил, призванных регулировать экономическое, социальное и политическое поведение. Эти правила становятся инфраструктурой человеческого социума.

Работая над книгой, я поставил перед собой цель вывести биологическую, психологическую и социальную основу для особой формы человеческого общества – назовем ее регулируемой свободой. Мне представляется особо важным сформулировать теорию личностной свободы, фундаментом для которой стали бы людская природа и то, как человеку свойственно вести себя в той или иной ситуации. Опираясь на принципы такой теории, я намерен правдиво раскрыть вредоносную суть

✶ столь широко распространяемых коллективистских идей;

✶ подходов современного либерализма к вопросам улучшения благосостояния;

✶ морального релятивизма[2] —

и все это в рамках моей теории не что иное, как патологические искажения нормальных социальных инстинктов.

Вместе мы проследим, как среда общения, в которой протекает нормальное развитие ребенка – от младенчества и до зрелых лет, – определяет формирование самостоятельности человека вместе с умением взаимодействовать с другими людьми. Ключевое место в таком аспекте обзора личностного развития я хочу отвести приобретению профессиональных и социальных навыков для подготовки к взрослой жизни в свободном обществе. Чем больше внимания мы проявим в этом ключе, тем лучше нам удастся воспитать в ребенке ответственность, надежность, способность полагаться на самого себя. Все эти черты лежат в основе столь интересующего нас добровольного экономического и социального сотрудничества. И, напротив, подчеркиваю: социальная политика либерализма, которая строится на жестком вмешательстве в те или иные аспекты жизни граждан, культивирует экономическую безответственность, поощряет патологическое иждивенчество и социальные конфликты. Причины этих разрушительных эффектов мы будем разбирать на страницах данной книги.

Прежде всего…

…давайте зададим вектор нашего исследования несколькими опорными идеями. Исходить будем из того, что к биологическим, психологическим и социальным составляющим человеческой природы относится множество характеристик, общих для всех людей. Суть свободы личности в основном состоит в возможности жить так, как человек хочет, при соблюдении определенных ограничений во имя поддержания мира и порядка. Характеристики нашей природы совместно с ограничениями, необходимыми для сохранения социального порядка, определяют смысл личностной свободы и лежат в основе стремления людей к свободе действия, также известной как естественные права.

Благополучный, дееспособный человек, естественно, хотел бы, чтобы в его жизнь никто не вмешивался. Но поскольку находятся те, кому плевать на это желание, и вторгнуться в чью бы то ни было жизнь им ничего не стоит (ведь они с легкостью нарушают любые законы, игнорируя чужие интересы), свобода требует присутствия некоего социального порядка. Такой порядок, строящийся на верховенстве закона, призван гарантировать безопасность и обеспечивать материальное благополучие. В условиях, когда атмосфера непредсказуемой агрессии либо бессердечное равнодушие анархии становятся нормой, ни о какой свободе не может идти и речи.

Поддержка свободы властью закона состоит в возможности людей самим определять необходимые правила. Их составлением и внедрением занимаются политические лидеры, чьи компетенции определены именно народом. Иными словами, эти правила устанавливаются и соблюдаются государством, чьи полномочия выражают волю того самого народа, которым оно руководит. Но у власти есть своя цена: людям приходится отказываться от некоторых своих свобод ради возможности обрести другие. Здесь не обойтись без компромисса; для поддержания регулируемой свободы необходима форма правления, которую народ мог бы признать в качестве источника власти. Хотя бы в некоторой мере.

Свобода и социальный порядок ограничивают друг друга. Свобода без ограничений моментально разносит в пыль любую систему. Но сильная рука власти, что предъявит вам и порядок, и свою надежность, способна отобрать свободу, заменив ее собственной диктатурой. Обыденная правда жизни заключается в том, что потребность человека в свободе всегда враждует с его стремлением к безопасности. Чтобы построить рациональное общество, необходимо прийти к равновесию между вседозволенностью и политикой запретов и жестких ограничений.

Ключом к решению этой задачи, как утверждал Генри Хэзлитт, является социальное сотрудничество: совместные добровольные усилия множества людей следует направлять на достижение общих целей ради взаимной выгоды. Так, в одновременном стремлении человека к свободе и порядку сформируется важнейшая интегрирующая сила общества (Hazlitt, 1988). Социальное сотрудничество окажется действительно полезным, лишь если человек задействует пару своих замечательных качеств: стремление к независимости и умение объединяться с другими. Независимая личность стремится действовать свободно и самостоятельно, отвечая перед собой за выполнение собственных задач. А встав плечом к плечу с другими, такой человек осознает влияние своих поступков на тех, кто рядом. Ему легко добровольно объединиться с ними ради общего дела. Соответственно, в нем крепка вера в свое право на собственные разумные шаги и цели – жить своей жизнью, находить полезные для себя пути самореализации. Эта уверенность способна вдохновлять, давать новые силы, а не будь ее – кто бы смог дорожить свободой и ценить ее источники? И все заявления о том, что право на жизнь неприкосновенно, выглядели бы робко и беспомощно.

Кроме того, им, таким независимым и ответственным, не помешает уметь управляться со своей судьбой и без ангела-хранителя в лице, скажем, сотрудника полиции. Будьте готовы уважать права других и соблюдать законы! Однако не будем забывать, что материя добровольной взаимоподдержки во имя общего дела, эта основа свободы и порядка, довольно тонка. Хаос анархии разорвет ее в клочья. Так же как и груз коллективизма. Целостность нашей материи призвана защищать авторитет закона, основанный на идеалах личной свободы и социального сотрудничества. Но если правительство не в состоянии обеспечить соблюдение такого закона, ему придется нести ответственность одновременно за два греха: отмену принципа личностной самостоятельности человека и, как следствие, подрыв фундамента социального сотрудничества.

Возникает вопрос: как же работают в отношении целей и средств регулируемой свободы правила, принятые в данном обществе: они обеспечивают поддержку или, наоборот, несут разрушение? Анализ, который мы проведем в нашей работе, поможет ответить этот вопрос применительно к главенствующей социальной модели в современных западных обществах. Современная либеральная повестка с ее посулами всеобщего благосостояния, оправданием гибкого отношения к нравственным принципам, с одобрением вмешательства в чужую жизнь подрывает основы свободы, порядка и сотрудничества. Эта повестка, провозглашающая, по сути, социалистические/коллективистские ценности, держится на фундаментальных заблуждениях относительно человеческой природы и свободы:

✶ искажены представления о биологической, психологической и социальной природе человека. Сторонники либеральной программы неверно понимают принципы развития личности и влияние, способствующее формированию самосознания и личного суверенитета;

✶ неверно истолковывается взаимозависимость людей друг от друга в экономической, социальной и политической сферах.

Такие дефектные установки ведут на путь всеобщей разрухи и порабощения личности.

В основе недостатков либеральной программы лежит философия коллективизма, игнорирующая многие свойства человеческой натуры. Конечно, подобное обесценивание влечет за собой тяжелые последствия.

Рассмотрев с разных точек зрения природу и вопросы самоопределения человека, можно прийти к четкому выводу, что общество готово поддерживать свободу личности, экономическую безопасность и социальную стабильность лишь при следующем условии: главные ценности и доминантные социальные институты должны ориентироваться на рациональный, притом не радикальный, индивидуализм, основанный на самодостаточности, добровольном сотрудничестве, нерушимости моральных норм и осознанном альтруизме.

Этому принципу и посвящена данная книга.

Базовые способности человека

Начать хотя бы поверхностное знакомство с психологической природой человека нам поможет обобщенный жизненный опыт. Все люди – и в этом не стоит сомневаться – могут:

✶ выбирать из нескольких вариантов;

✶ добиваться решения поставленных задач;

✶ действовать целенаправленно;

✶ действовать самостоятельно;

✶ решать для себя, что хорошо, а что плохо, и управлять собственной жизнью.

Назовем эти способности так:

✶ Уверенно идешь к высоким результатам – ты инициативен.

✶ Стремишься достигать поставленных целей – у тебя сильная воля.

✶ Умеешь действовать самостоятельно – у тебя независимый характер.

✶ Можешь разобраться, что для тебя хорошо, а что плохо, и управлять собственной жизнью – ты, как говорится, обладаешь личным суверенитетом.

Согласно традиционной для нашей страны риторике личной свободы, любой, у кого есть все эти свойства: инициативность, сильная воля, независимость, личный суверенитет и умение делать выбор, – должен иметь право проживать свою жизнь так, как он хочет. И чтобы никто не вмешивался – но при условии, что и сам человек будет уважать аналогичное право других людей.

Американская традиция индивидуальной свободы утверждает, что любой человек, обладающий способностью выбирать, инициативой, активностью, автономией и суверенитетом, имеет право жить так, как он пожелает. Он должен иметь возможность жить своей жизнью практически без вмешательства со стороны других, при условии, что он уважает права других действовать в таком же духе. Эта традиция утверждает, что до тех пор, пока человек дееспособен, его суверенитет – его право жить своей жизнью, действуя автономно, – не должен быть отнят у него кем бы то ни было: ни другой властью, и уж точно не властью правительства. На самом деле аргумент в пользу регулируемой свободы настаивает на том, что правительства должны защищать суверенитет личности, а не посягать на него. Эта обязанность является одной из самых основных функций правительства.

Индивидуализм как значимый компонент природы личности находится в связке с не менее важным аспектом – взаимоотношениями с людьми. Все мы по своей природе являемся социальными животными. Нас объединяют экономические, социальные и политические процессы, и от рождения до самой смерти мы все варимся в общем котле.

Появившись на свет, каждый из нас теоретически обладает потенциалом стать полноценной и самодостаточной личностью, но реализовать этот потенциал у нас получится лишь в процессе взаимодействия с другими людьми. Сначала мы общаемся с теми, кто нас воспитывает, ну а дальше – со всем миром.

Такие наблюдения за проявлением индивидуальности и стремлением взаимодействовать, за этими двумя полюсами нашей природы, наводят на мысли, что люди по сути своей являются двойственными, «двухполярными», существами. С одной стороны, они действуют автономно и инициативно, а с другой – они по своей природе нуждаются в связях с окружающими. Действительно, отдельные личности не могут существовать в обычном смысле этого слова без совместной деятельности, даже если они способны обходиться своими силами.

Элементарное условие

Итак, обе эти способности изначально заложены в человеческой натуре как отголоски эволюционных механизмов, позволяющих организму приспосабливаться к внешней среде. Далее мы подробно рассмотрим их проявление в сложных экономических, социальных и политических сферах. Но прежде давайте смоделируем, каким стало бы отношение к самому себе и к своему материальному окружению у человека, оказавшегося в настоящей изоляции от общества и цивилизации. Я обращаюсь к истории Робинзона Крузо, рассказанной Даниэлем Дефо, когда человек после кораблекрушения попал на необитаемый остров и очутился в полнейшем одиночестве.

Обстоятельства были таковы, что Робинзон, обустраивая свою жизнь на острове, оказался в простейших экономических, социальных и политических условиях. Так, с экономической точки зрения он являлся единственным производителем, распределителем и потребителем товаров и услуг. С социальной точки зрения все его действия соотносятся только с ним самим: взаимодействовать ему действительно не с кем. И с политической точки зрения Робинзон отвечает за все лишь перед самим собой как единственным в своей жизни источником власти и авторитета.

И вот наш персонаж обладает абсолютной свободой делать все, что ему заблагорассудится. Ему достаются все блага, но и все риски он принимает на себя. Определение и удовлетворение своих материальных потребностей – тоже задача, решать которую предстоит лишь ему одному. Значит, условия жизни Робинзона на необитаемом острове определены такими элементарными реалиями. Прочие люди выведены за скобки в этом гипотетическом сценарии одиночества, поэтому в центре внимания оказываются лишь материальные и биологические факторы существования нашего мореплавателя. Он либо заставит себя приспособиться к ним, либо погибнет.

Тем не менее, кроме этих реалий материального мира, Робинзон столкнется и с вводными психологического плана, свойственными любому человеку. Так, он может остро ощутить потребность в дружеской привязанности хоть к кому-нибудь, пусть к животному, если таковое найдется: дружба – прекрасное средство от одиночества. Чтобы удовлетворить любопытство, придется ему как следует исследовать остров. На досуге Робинзон, пожалуй, смастерит какую-нибудь симпатичную вещь – просто ради эстетического удовольствия или ради изучения нового. А еще ему может прийти в голову придумать какие-нибудь ритуалы для поклонения высшим силам.

Чтобы облегчить одинокое существование на острове, человеку пришлось противостоять окружающей действительности, в которую входят как его собственные потребности и желания, так и все то, что помогает либо мешает их удовлетворять. Эта задача неизбежно возникла бы и при случайной высадке на сушу Робинзона в компании других мореплавателей. Все стремились бы не просто выжить, а окружить себя хоть каким-то комфортом.

Моральный аспект выживания

За какое бы дело ни принимался Робинзон Крузо, какой бы поступок он ни замыслил, ему всегда придется хорошенько подумать, стоит ли игра свеч. Он как следует взвесит все за и против – выгоды, риски, затраты, – поскольку знает: рассчитывать приходится только на себя. Будь рядом с ним хоть кто-то, способный выручить его из любой передряги или спасти от последствий легкомысленных поступков, его суждения и решения не были бы такими продуманными. Ничего не поделать: ответственность за себя становится основой стандарта оценки любых действий, которые приходится выполнять.

Этот стандарт представляет собой некую шкалу, и на ней выстраиваются все совершаемые поступки – от «правильных» (разумных) до «плохих» (совершенно бессмысленных). Хорошими поступками с точки зрения Робинзона будут те, что направлены на его безопасность и делают жизнь удобнее. Все остальные – плохие поступки. Любому человеку в подобных обстоятельствах такая шкала покажет, как выглядят его нравственные аспекты жизни по отношению к самому себе. Если нет прогрессирующего недуга, отравляющего каждый новый день; если голова хорошо соображает и риски обезуметь вроде бы не грозят, человек примется обустраивать свою жизнь, притом не абы как, а очень тщательно. Все эти усилия и заботы он посчитает абсолютно верными, ведь что может быть важнее борьбы за полноценное существование? К тому же он, несомненно, вправе быть счастливым. Ну а что такое счастье, каждый понимает по-своему, в зависимости от собственных интересов и возможностей. Однако у всех нас, какими бы разными мы ни были, есть масса общих черт – так уж мы устроены, потому и представления о благополучной жизни будут у многих в целом похожими. И неважно, в изоляции живет человек или среди людей.

Исторически сложилось так, что удовлетворению своих запросов и нужд, поиску ресурсов и развитию новых возможностей люди уделяют колоссальное внимание, время и силы. А безволие и инертность в этой области ведут в лучшем случае к состоянию хронической неудовлетворенности, а в худшем – к огромным страданиям и смерти. Такое положение вещей естественным образом ставит перед человеком вопрос о цене и этичности его действий по улучшению жизни. И в основе того или иного выбора лежат самые элементарные биологические и психологические факторы: естественные потребности и эмоциональные устремления; уязвимость перед болезнями и самой смертью; страх одиночества и потерь и инстинкт самосохранения. Вот на чем стоит все, что в конечном итоге люди считают для себя хорошим или плохим – как в уединении, так и вовлекаясь в цепочки самых многообразных отношений с другими. Инстинктивно одобряемое собственное желание жить хорошо оказывается фундаментом всех моральных кодексов.

Жизнь в группе

Спустя какое-то время на острове к Робинзону присоединился человек по имени Пятница, началось их общение и взаимодействие, – и сценарий тут же значительно усложнился, притом для них обоих. Свобода Робинзона поступать только по своему желанию закончилась, зато теперь нужно учитывать возможные последствия своих действий для Пятницы, особенно если что-то Пятнице вдруг не понравится и тот, чего доброго, захочет отомстить. Если только Робинзону не вздумается подчинить себе Пятницу (а дело это непростое и вообще сомнительное), придется обдумать какие-нибудь взаимоприемлемые условия сотрудничества с ним.

Изменившаяся ситуация требует неких «социальных» и «политических» договоренностей по поводу взаимоотношений Робинзона и Пятницы. Чтобы все это имело смысл, договоренности должны, по сути, являться правилами: соблюдение их обязательно. Так, наши герои устанавливают моральные и этические нормы, определяющие, как они должны вести себя по отношению друг к другу. Чтобы правила обладали нормативной силой, их должны признавать обе стороны. Это особенно важно: и тот и другой берут на себя моральное обязательство следовать общим установкам. Лишь это обязательство может обеспечить регулирующую основу их мирного сосуществования. В противном случае главным политическим принципом в их маленьком обществе, где людей всего лишь двое, стало бы запугивание, основанное на угрозе насилия, – обычная мораль мафии.

Конечно, такой ход рассуждений больше применим к более крупным группам. По мере того как их взаимодействия усложняются, сообществам приходится устанавливать правила, всесторонне регулирующие их поведение: сюда будет входить следование обычаям, вопросам морали и этики, законам, на которые надо опираться в решении своих задач. Правила четко обозначат, как надо и как не надо жить в этом сообществе. Ведь в них заложены смыслы ценностных суждений тех же самых людей, чью жизнь эти правила направляют и регулируют. Они по определению не могут быть отделены от ценностных установок, иначе как бы они определяли, какие действия желательны и допустимы, а какие нет; что такое хорошо и что такое плохо? В основе всех этих правил – представления людей о верном и неправильном, выраженные в более или менее четких этических и моральных принципах.

Подводные камни государственной системы

Если личные договоренности почему-то оказываются беспомощны в вопросах контроля антисоциального поведения в обществе, нужно создавать формальную систему законов и организовывать работу судебной власти. Такие шаги направлены на то, чтобы побудить людей вести себя как подобает; иметь возможность решать споры между гражданами; удовлетворять требование народа справедливо наказывать преступников.

Но система законов, от которых нельзя отступать, позволяет определенной части общества контролировать поведение других, прибегая к насилию или угрозам насилия. И теперь любое объединение граждан оказывается на скользкой дорожке социальной организации. Опасность заключается в том, что власть отныне принадлежит органу, уполномоченному применять физическую силу, а вероятность злоупотребления этой властью неизменно высока.

Когда один такой орган получает полное право на применение насилия с целью обеспечивать соблюдение правил, его уже причисляют к тому, что называется государственной системой. Законодатели всегда четко провозглашают свои цели – это и защита прав людей, и поддержание социального порядка. Но даже преисполненные самых благих намерений, чиновники регулярно нарушают права людей и подрывают порядок, который они призваны защищать. И поскольку это несправедливое противоречие становится возможным благодаря полному праву – буквально монополии – на применение силы, то важнейшие проблемы политической теории можно сформулировать в виде следующих вопросов:

✶ К какой сфере относятся действия человека, к которым может применяться государственное насилие?

✶ Каким образом легитимное насилие может применяться к лицам, нарушающим правила своего государства?

✶ Что представляет собой равновесие между свободой и ограничениями свободы?

✶ Какие доводы могут убедить граждан, имеющих собственные суждения по поводу морали, в допустимости применения силы властями?

Ответы на эти и подобные им вопросы определяют, какую роль играет свобода личности в том или ином обществе.

Так, например, в современной Америке голос индивидуальной свободы уже едва слышен и во всей направленности политической мысли на Западе явно преобладает отчетливо выраженный коллективистский уклон. Для идеалов свободы и социального порядка такая тенденция разрушительна, и взрослению личности она едва ли способствует. Вместо того чтобы развивать гражданское общество грамотных, морально зрелых людей, способных решать жизненные задачи путем добровольного сотрудничества, современная либеральная повестка формирует иррациональную форму общества, состоящего из инфантильных «взрослых», которые, как дети, хотят зависеть от заботливых властей. В своих неустанных попытках обобществлять основные экономические, социальные и политические процессы либеральная программа полностью отвергает индивидуальные качества, необходимые как самому свободному человеку, так и интересам материальной безопасности, добровольного сотрудничества и социального порядка.

2. Зачем нужны правила

Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству.

Иммануил Кант

Правила жизни

Природа человека и обстоятельства, в которых он живет, требуют установления определенных правил как для граждан, так и для правительств, чтобы обеспечить законные свободы, максимально расширить перспективы удовлетворенности и свести к минимуму вероятность возникновения социальных беспорядков. Несмотря на распространенность морального релятивизма в современных западных обществах, эти правила, бесспорно, должны иметь под собой рациональную основу. Они должны быть достаточно обоснованы с позиции биологической и психологической природы человека, а также экономическими, социальными и политическими реалиями человеческого бытия. Таким правилам недопустимо быть абстрактными и шаткими, если мы рассчитываем хоть на какую-то их пользу.

На чем могли бы держаться подобные правила? Давайте снова обратимся к реалиям Робинзона Крузо до его знакомства с Пятницей. Единственные правила, имеющие значение для человека, оказавшегося в изоляции, – те, что обеспечивают его в материальном плане и приносят, насколько это возможно, личное удовлетворение плодами собственного труда, Он может наслаждаться полной свободой и делать все, что захочет. Ему не надо ни с кем считаться. Поскольку он живет сам по себе, его усилия по самообеспечению ни на кого экономически не повлияют – ни в хорошую, ни в плохую сторону. Соответственно, и социального влияния он ни на кого не окажет. А поскольку наш Робинзон – единственный источник силы и власти в своей жизни, ему не нужно заботиться о каких-либо политических механизмах или системе законов, подлежащих в его ситуации к обязательному исполнению. Нет и других людей, чтобы спорить по поводу правомерности применения силы друг к другу; нет и полиции, которая могла бы применять эту самую силу.

Но с появлением Пятницы правила жизни Робинзона становятся совсем иными. Те или иные действия, что совершает каждый человек, могут как-то затронуть другого, и потому каждое из них – потенциальный источник конфликта. Поскольку у них общая материальная среда с ограниченными ресурсами и поскольку каждый из них будет использовать эту среду, чтобы изготавливать то, что ему нужно, действия поселенцев влияют друг на друга экономически. Даже если оба останутся затворниками, общаться им, скорее всего, придется, а значит, они станут влиять друг на друга в социальном плане. Если возникнут разногласия, придется придумывать способы их разрешения, а это уже влияние друг на друга в политическом плане. Словом, нет больше абсолютной свободы ни для Робинзона, ни для Пятницы. Чтобы сохранить мир, каждому из них придется в какой-то степени ограничить свои действия. Без правил взаимоотношений им никак не обойтись, ведь нужно продержаться неопределенное время в атмосфере либо взаимоподдержки, либо вражды.

Единственная рациональная цель таких правил – укрепление сотрудничества и уменьшение конфликтов между людьми. Других причин ограничивать свободу личности нет. Конечно, из всего этого следует, что человеческая жизнь в целом и жизни Робинзона и Пятницы в частности – это высший дар, который, как предполагается, стоит беречь. Иначе зачем обсуждать все эти правила жизни и нравственности? Ценность бытия, отраженная в нормальном человеческом желании жить долго и хорошо, – необходимая основа для рационального этического поведения, что так или иначе рассматривается с точки зрения морали во всех религиозных учениях.

Вопросы доброты и нравственности

Хорошие, или правильные с позиции морали, поступки и качества, такие как взаимопомощь, честность, любовь, сочувствие, понимание, доброта, терпимость, терпение, милосердие, уважение к личности и собственности других людей и т. д., а также материальная стабильность и спокойствие – все это считается благом не в каком-то экзистенциальном свете, а в прямой связи с природой и душевным миром человека. Соответственно, дурные или безнравственные свойства или дела: эгоизм, черствость, ложь, убийство, садизм, мошенничество, воровство и прочие пороки – плохи и аморальны по отношению к природе и бытию человека. Обе группы постоянно воздействуют на биологическую, психологическую и социальную природу человека, порождая как радость и душевный покой, так и страдания, боль.

Преступления против личности, такие как убийство, изнасилование, избиение, – это абсолютное зло, поскольку в силу нашего понимания того, как устроен человек, они влекут за собой мучения и смерть. Преступления против собственности (кража, мошенничество) – также зло, ведь, вторгаясь в человеческую природу, они взламывают само понятие защиты собственности, порой жизненно необходимой, буквально отнимая у человека шанс на завтрашний день. Гражданские правонарушения, в отличие от уголовных, например определенные формы халатности, можно причислить к примерам крупного вреда, ведь они нарушают разумные ожидания честного поведения, столь необходимого, когда люди настроены на совместную деятельность. Говоря в более общем смысле, все поступки, состояния и обстоятельства являются либо добром, либо злом только относительно их воздействия на человеческую природу и реалии человеческого существования.

Золотое правило

У Робинзона и Пятницы есть выбор: договариваться или драться. Пусть сами решат, какой способ взаимодействия станет основным. Если они решили стать товарищами и мирными соседями, но допускают, что в будущем у них могут возникнуть разногласия, то, по крайней мере, они негласно примут для себя некий набор установок, позволяющих улаживать конфликты, обходиться без нападений друг на друга и вообще действовать в согласии. Признавая свою физическую уязвимость, они договорятся обходиться без актов агрессии. Признавая, что их жизнь и безопасность зависят от собственной бережливости к тому, что им принадлежит (это земля, жилище, одежда, еда, инструменты, личные вещи и т. д.), они не позволят себе ограбить или испортить имущество другого. Признавая свое желание не быть обманутыми, например, при обмене нужными предметами, они примут решение соблюдать определенные договоренности, особенно те, что касаются передачи права собственности или контроля над материальными благами. И еще им не помешает позаботиться о том, как исключить нарушение уговора. Условившись никогда не поступать тем или иным образом (а неправильные поступки, обсуждая, что с ними не так, можно исключать постепенно, один за другим), Робинзон и Пятница выработают свод правил, поддерживающих сотрудничество и по соглашению являющихся обязательными для обеих сторон.

И пусть этот сценарий перехода к правилам довольно причудлив, мы можем представить, что нечто подобное должно было исторически происходить и среди людей, живущих в сообществе, а этические принципы различных цивилизаций – итог многовековых «экспериментов» в области организации жизненного уклада. Думается, что сценарий законотворчества Робинзона покажется менее заковыристым, если представить, что после очередного кораблекрушения на берег попадают еще девяносто восемь выживших. Вместе с Робинзоном и Пятницей на острове теперь проживает сотня отдельных «источников инициативы». В ходе взаимодействия и общения они выдадут бесконечное число возможностей как для сотрудничества, так и для конфликтов. От того, какие механизмы они выберут в качестве нормативных, будет зависеть, станет ли это небольшое скопление людей регулируемым обществом или нет.

Новым обитателям острова придется создать правила, регулирующие их действия, если им хочется побольше благополучия и поменьше страданий. Допустим, что все они оказались практичными разумными людьми – тогда они непременно уделят внимание этической и нравственной сфере поведения. И их система будет отражением морального кодекса и общепринятых правил цивилизованного человека: сюда войдут взаимоуважение и взаимовыручка, равно как и запрет на все виды преступлений против личности (убийство, изнасилование, нападение, избиение, воровство, грабеж, мошенничество и т. д.). Каждый примет как данность этот запрет, и любой член общества будет согласен добровольно подчиниться этим ограничениям – в уверенности, что все девяносто девять других членов общества поступят так же. Такое соглашение в огромной степени поможет формированию атмосферы индивидуальной свободы, в которой каждый участник группы будет рассчитывать жить в относительной физической безопасности. Кроме того, группа вправе договориться о том, что каждый житель острова сможет добровольно оказывать другим любую помощь, на которую способен, но заставлять никто никого не будет. И наказания в случае отказа помочь также не последует. Это правило отражает этику взаимной заботы, но не принуждает человека кому-либо помогать или служить.

Будучи практичными людьми с развитой нравственностью, «островитяне», скорее всего, придут к выводу, что каждому будет лучше принять этот элементарный общественный договор. Человек таким образом берет на себя обязательство следовать тому, что называют Золотым правилом нравственности. У правила есть две формулировки: негативная и позитивная.

✶ Негативная формулировка призывает вас не делать другому человеку ничего такого, чего бы вы не хотели, чтобы он сделал вам.

✶ Позитивная гласит, что с другими людьми вы должны обращаться так, как вы хотели бы, чтобы они обращались с вами.

В обоих случаях правило подразумевает этику помощи и заботы по отношению к людям, а не предлагает вам некий договор о невмешательстве. Одобрение обществом обеих формулировок этого правила устанавливает базовый социальный договор – элементарную политическую систему, основанную на моральных и этических принципах и помогающую как избегать конфликтов, так и урегулировать их. И хотя Золотое правило не охватывает всех аспектов этики и морали, факт его многотысячелетнего шествия сквозь все мировые цивилизации вовсе не случаен. Какими бы словами его ни переформулировали, правило все так же отражает естественную эволюционную склонность разумных людей жить в основанных на сотрудничестве социальных группах, соглашаясь с определенными ограничениями в поведении.

Интерсубъективный подход

Мы рассматриваем сценарий жизни на необитаемом острове, предполагающий, что Робинзон и его «компаньоны» – практичные добропорядочные люди, умеющие думать и добровольно приходить к рациональному социальному соглашению. Определенные правила, или законы взаимодействия, на которых основано такое соглашение, определяют рамки приемлемого и неприемлемого поведения, опираясь на уже установленные моральные принципы и знания о том, что будет, если правила соблюдать или нарушать. Область приемлемого («законного») поведения будет включать поступки, повадки и обычаи, которые либо способствуют благополучию человека, либо нейтральны по отношению к нему. Эта область исключает как неприемлемое («незаконное») все виды поведения, которые разрушают человеческое благополучие, особенно те, что посягают на права личности и собственность людей. Исходя из этих предпосылок, социальное устройство представляет собой продукт рационального мышления: оно логически выстраивается из повседневных наблюдений за взаимодействием людей и за их уязвимостью.

Дополнительный взгляд на связи между людьми, называемый интерсубъективным подходом, предполагает иное и более фундаментальное влияние на эволюцию механизмов человеческих взаимоотношений, и такое влияние выходит за рамки чисто прагматических соображений. Эта относительно новая концепция была разработана Столороу, Селигманом, Бенджамином, Этвудом и другими специалистами в области психологии и психиатрии, а предвосхитила ее теория Эриксона о биологическом и культурном взаимодействии в развитии человека. Интерсубъективный подход рассматривает, среди прочего, способность «распознавать» либо в полной мере оценивать «субъективность», или глубину эмоционального состояния и поступков другого человека. Иными словами, способность смотреть на вещи чужими глазами. Она свойственна зрелым личностям, умеющим безошибочно разглядеть, что сейчас чувствует другой человек: его надежды и страхи, радости и печали, триумфы и поражения, сильные и слабые стороны, его явную компетентность и наивность.

Способность к такому глубокому восприятию другого не сводится к отстраненной констатации того, что мы заметили в ком-то те или иные черты или настроение. Речь идет скорее о глубинном, эмпатическом понимании того, каково это – испытывать такие эмоции, оказаться в таком состоянии. Столь восприимчивым людям достаточно тяжело проявлять агрессию против других отчасти потому, что их чуткость способна быстро создавать тонкую эмоциональную связь между людьми, а отчасти потому, что агрессия больно ударила бы в моральном плане по самому «эмпату», словно он сам себя ранил.

И неудивительно, что полное отсутствие такого рода отзывчивости свойственно социопату, абсолютно равнодушному к эмоциональному состоянию других, если только, конечно, ему от них ничего не нужно. Такой человек в принципе не может «влезть в чужую шкуру», проецируя на себя чью-то боль или радость. Одна из характерных черт социопата – неспособность испытывать чувство привязанности через эмоциональное понимание другого человека. Именно из-за такой слепоглухоты ему ничего не стоит проявлять к своим жертвам такую жестокость, которая любого, кто не лишен дара сочувствия, повергла бы в ужас.

Интерсубъективность и моральный долг

По природе человеческой и благодаря ее развитию способность реагировать на чужое душевное состояние других включает в себя не только проецирование на себя чувств и переживаний другого человека, но и умение сочувствовать ему. Более подробно мы поговорим об этом в части II нашей книги. Пока же стоит отметить, что в сопереживании, как его трактует интерсубъективный подход, кроется некий моральный долг перед человеком: в расчет принимается его субъективный опыт, а уж потом встает вопрос, действительно ли надо совершать действие, способное ему навредить. Тема индивидуальности другого человека важна для нашего сценария жизни на необитаемом острове. Поскольку обязательство считаться со взглядами Пятницы посягает на свободу Робинзона поступать по своему усмотрению, возникает резонный вопрос, почему бы ему просто не прикончить этого Пятницу как можно скорее. Ведь если, допустим, Пятница не будет больше путаться под ногами, Робинзон снова станет вольной птицей. Тот же вопрос можно задать и в отношении Пятницы, которому, вероятно, присутствие Робинзона тоже чем-то мешает. Согласитесь, многие из нас знают таких – оказавшихся в полном одиночестве и радующихся тому, что ни о ком теперь не нужно заботиться и переживать: у них словно гора с плеч свалилась, и продуманной эгоцентристской вселенной больше ничто не угрожает.

С другой стороны, что Робинзон, что Пятница могут отвергнуть мысль об убийстве из чисто практических соображений. Ведь если предположить, что их обоих нельзя назвать убежденными затворниками, наличие компаньона больше скрашивает жизнь, чем та самая пресловутая полная свобода. А еще им вдвоем легче выживать и отбиваться от хищников, и трудиться вместе гораздо эффективнее. Каждый из этих доводов говорит о том, что устранять соседа вовсе не обязательно.

Но все это лишь практические соображения, и ни одно из них не раскрывает истиной причины того, почему большинство людей в западном мире не стремятся так просто отнимать чужую жизнь. Дело, конечно же, в моральном отвращении, которое испытал бы каждый из нас, представив себя убийцей. Тогда возникает вопрос, почему мы испытываем столь сильное внутреннее неприятие насилия по отношению к другому человеку и почему вообще это табу стало основой человеческой морали.

С биологической точки зрения ясно, что люди (как и прочие организмы, не отсеянные эволюцией) едва ли выжили бы на этой земле, если бы в мозгу не было заложено врожденное свойство оставлять равных себе живыми. «Эгоистичный ген», как его метко окрестили, заинтересован в том, чтобы уберечь себя и не погибнуть в результате какого-нибудь геноцида, преднамеренного или случайного. Но, конечно, было бы интересно присмотреться и к другим причинам, помимо биологического преимущества, экономической пользы или религиозного запрета на убийство, – если бы они существовали.

Интерсубъективный подход, который сам по себе отражает заложенную эволюцией защиту от геноцида, вероятно, предлагает основу для возникновения табу на причинение вреда другим. И такая основа выходит за рамки традиционных трактовок. Она соотносится с идеей Альберта Швейцера о благоговении перед жизнью в принципе, но есть различия. Дело в более конкретной способности признавать, уважать – даже, пожалуй, почитать – не просто жизнь, а чужую «субъективность», индивидуальность. Благодаря этой способности в нашем мозгу начинает функционировать особый вид сознания, распознающий в человеке человека, а не что-то другое. И мы видим, что перед нами субъект, такой же, как мы – сознательное существо со своим бескрайним миром идей, образов, эмоций, чувств, стремлений, ожиданий и желаний… И он так же уязвим, как мы с вами, и нет ничего, что разительно отличало бы его от других. Такое пристальное осмысление откроет нам истину, что если уж сама мысль причинить себе боль или убить себя кажется нам гадкой и нелепой, то столь же негодной будет и мысль уничтожить себе подобного. Стоит нам поставить себя на место другого, в чем-то посочувствовать ему, мы тут же увидим его субъективное «я», которое думает и чувствует так же, как и мы.

И с такой точки зрения интерсубъективный подход подтверждает смысл морального долга Золотого правила по отношению к людям: уважайте другого человека как сознательное, самостоятельное существо, как независимую личность, которая имеет право на столь же хорошее отношение и такую же поддержку (как моральную, так и со стороны государства), на которую вы сами рассчитывали бы.

Интерсубъективный подход и государство

Итак, мы постепенно пришли к выводу, что,

✶ во-первых, интерсубъективный подход предполагает восприятие другого человека как самостоятельную личность, субъект, «живую душу» со своими правами;

✶ во-вторых, такое восприятие приводит к связи с ним через эмпатическое и симпатическое проецирование на себя его состояния, включая осознание того, что ему может быть больно.

Но интерсубъективный подход признает также личный суверенитет человека, его власть над самим собой и, следовательно, его право на свободу. Эта концепция резко контрастирует с любым взглядом на человека, который обезличивает или дегуманизирует его, призывая управлять им, словно вещью.

Отношение к другому как к неживому предмету, который нужно безжалостно использовать для достижения собственных целей, характерно для социопатов. С любой рациональной точки зрения, не только интерсубъективной, приравнивать человека к вещи аморально. А когда такое обращение – по сути, порабощение – переходит все границы допустимого, речь идет уже о преступлении против личности.

Но в гораздо больших масштабах регулярным обезличиванием граждан, стремясь любой ценой достигнуть своих политических целей, занимается правящая верхушка. Либеральной программе, например, свойственно превращать людей в «массы», превознося благополучие абстрактного «всего и всех» над суверенитетом личности, который впоследствии необходимо будет подчинить коллективным целям государства. Так и получается, что для государственного чиновника человек становится лишь объектом, которым следует управлять, – средством достижения цели. Значение придается лишь выгодам политической повестки, а не сознательному опыту личности при полном безразличии к субъективности индивида, чей суверенитет растворен внутри феноменов «большого коллективного»: во «всеобщей воле», в «великом обществе» или в «воле американского народа». Либеральные правительства планомерно и бессовестно манипулируют людьми, действуя якобы на их же благо. Какими бы добрыми ни были заявленные намерения, методы политиков в рамках этой программы по сути своей социопатичны.

Интерсубъективный подход и генеративность

Ранее мы упоминали, что причина отвращения к причинению вреда другим выходит за рамки морального запрета: она кроется в той связи, что возникает благодаря эмпатическому признанию. Такую точку зрения еще в середине прошлого века предвосхитил психолог и психотерапевт Эрик Эриксон (Erikson, 1950[3]) в своей концепции генеративности.

Этот термин обозначает заботливое отношение к другому, проявляющееся во взрослом возрасте как главное достижение в развитии. Его корни уходят в детство, когда ребенка любили и понимали настолько, что он приобрел интерсубъективный взгляд на других или что-то очень похожее на это. Развитие способности признавать ценность и индивидуальность других – не просто понимание того, что другие люди такие же. Будучи полностью развитой, такая способность влечет за собой глубокое уважение к другим и ощущение морального долга перед ними. Именно такие установки лежат в основе социального порядка. Ведь если уважение и забота, имеющие такую природу, не станут основой для культурных идеалов, тогда любая политическая программа сможет с легкостью внушить «массам» все что угодно, обезличивая народ, лишая его возможности приобрести о себе ясное представление с целью поработить либо уничтожить его.

3. Быть частью общества: зависеть или управлять своей жизнью?

Единственная свобода, которую я имею в виду, есть свобода, связанная с порядком, и которая не только сосуществует вместе с порядком и добродетелью, но которая вовсе не может существовать без них.

Эдмунд Берк

Детская беспомощность и свобода

Любой человек входит в жизнь слабым и абсолютно несамостоятельным. Этот факт, да и многие другие, касающиеся роста и развития человека, имеют важное значение для социальной политики. И главный вопрос здесь заключается в том, как же станет уходить эта наша изначальная беспомощность по мере того, как мы взрослеем? В какой мере придут ей на смену социальная компетентность и самостоятельность, отвечающие социальным и культурным нормам? В обществе, основанном на коллективистских принципах, формирование индивидуального опыта человека в целом должно быть ограничено, дабы у народа сохранялось зависимое и покорное отношение к своему правительству.

В свободном же обществе, основанном на индивидуалистических принципах, правильным результатом развития ребенка является становление взрослого человека, который, по сути, может полагаться на свои силы: у него есть хотя бы минимальные знания и умения действовать экономически, социально и политически при помощи добровольного сотрудничества с подобными ему людьми при ограниченном конституционном правлении.

Население, состоящее из таких граждан, по своей природе склонно устанавливать правила жизни, которые защищают личную свободу, права собственности (обеспечивая при этом материальную безопасность), социальную принадлежность и регулируют степень влияния и власти среди своих сограждан.

Рамки самосознания

Превращение беспомощного и зависимого младенца в интеллектуально развитого взрослого – одно из малопостижимых чудес человеческой природы; это сложный и не до конца изученный процесс. Но всем очевидно, что ребенок по мере развития своей осознанности постепенно становится этичной и нравственной личностью и к тому же социально и профессионально подготовленным человеком.

Повзрослевшая компетентная личность развивает в себе:

✶ высокие стандарты этического и морального поведения;

✶ способность к самообладанию, которая выражается в силе духа и чувстве долга;

✶ понимание того, что значит трудиться и устанавливать отношения с людьми;

✶ способность работать и добровольно сотрудничать с другими, притом по своей воле, а не по принуждению со стороны государственной власти.

Во имя сохранения принципов свободы личности, провозглашаемых западной цивилизацией с эпохи Просвещения, необходим ряд определенных этических, моральных и правовых запретов на неправомерные действия человека. Чтобы эти запреты работали, они должны быть заложены в человеческое сознание в процессе его нормального развития. Это требование критически важно. Серьезные нарушения в становлении совести и этических идеалов, включая «трудовую этику» производственной деятельности, в случае их популяризации среди людей обязательно приводят к краху общественного порядка. И напротив, морально и этически зрелые личности, способные договариваться, объединять усилия, а также обращаться к плодам опыта предков, могут создать все экономические, социальные и политические институты, необходимые для поддержания социального порядка и удовлетворения как материальных нужд, так и вопросов взаимодействия людей.

В число таких институтов входят официальные системы законодательной и судебной власти, необходимые для ограничения антисоциального поведения людей, чьи внутренние сдерживающие механизмы отсутствуют полностью или неразвиты. Сюда же относятся организации по уходу за больными и улучшению качества жизни людей, которые не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно. Врожденная способность к сотрудничеству легко прослеживается в повседневной жизни сознательных людей. Она является естественной основой для свободного общества при ограниченном административном воздействии. К тому же эта способность опровергает коллективистское утверждение о том, что люди по своей природе абсолютно нуждаются в том, чтобы государство вмешивалось во все, чем бы они ни занимались.

Навыки первостепенной значимости

Психологические основы, позволяющие сознательному человеку как заниматься производством, так и уметь сотрудничать, закладываются в раннем детстве. Они заключаются в приобретенных навыках и установках для удовлетворения нормальных потребностей и желаний, а также в способностях подавлять патологические импульсы, особенно те, что связаны с сексуальным влечением, агрессией, жаждой наживы, разными видами зависимостей и стремлением к самовозвеличиванию. Способности к труду и социальному взаимодействию наряду с хорошо усвоенными этическими и моральными запретами становятся основными факторами выживаемости человека в обществе. Экономические и социальные навыки, сопровождаемые способностями к торможению, сдерживанию и задержке «разрушительных» импульсов, представляют в комплексе саморегулирующуюся инфраструктуру регулируемого сообщества.

Эта концепция очень важна. Социальный порядок, если только в обществе не доминирует гестаповщина тоталитарного режима, – результат сотрудничества, а не принуждения. Кроме того, способность общества к саморегуляции держится не на некой абстрактной коллективной «воле», а на способности каждого из его членов осознанно и без принуждения вести себя в соответствии с принятыми нормами поведения.

Психологический факт здесь заключается в том, что центр административной ответственности за поведение каждого человека может находиться только внутри него самого, поскольку для любого конкретного индивидуума его мозг и только его мозг создает, поддерживает и устраняет все его собственные убеждения, установки, эмоции и ценностные суждения, а также инициирует, поддерживает и прекращает все его собственные действия.

«Общество» не заставляет человека что-либо делать вопреки представлениям либерального сознания о причинности в социальной среде. Когда один склонный к преступлениям человек нарушает регулируемую деятельность девяноста девяти других взаимодействующих между собой лиц, он делает это, исходя из убеждения, что вероятность получения им выгоды (и при этом он останется безнаказанным) больше, чем вероятность того, что его поймают и накажут. Именно эта внутренняя личная оценка, возникающая в сознании преступника, а не какая-то общая оценка в воображаемом сознании группы определяет, будет ли совершено преступление.

Сила эго

Способность личности адаптироваться к стрессу и успешно продолжать свои действия иногда называют силой эго. Способность восстанавливаться после некоторой дезорганизации, возникшей в результате особенно сильного потрясения, называется жизнестойкостью. Эти способности по определению адаптивны и обладают характеристиками привычек: это закрепившееся в нашем разуме желание думать, чувствовать, держаться и общаться определенным (правильным!) образом в ответ на определенные события. Свойства, укрепляющие силу и устойчивость вашего себялюбия – эго, – включают в себя естественные способности следить за происходящим и рассуждать о нем; обращаться к собственному опыту для решения текущих проблем; вытерпеть разочарование; отложить на время приятное занятие ради будущего большего вознаграждения; сотрудничать с другими ради взаимной выгоды. Силу эго не следует путать с самоуважением: это характеристика способности справляться с трудностями. А жизнестойкость – это способность продолжать преодолевать трудности и восстанавливаться после серьезных или продолжительных неудач либо потерь.

Оба этих качества напрямую участвуют в формировании того, что обычно называют характером, который также подразумевает стремление к честности, добросовестности, ответственности, самостоятельности и надежности по отношению к другим людям. Помимо всего прочего, люди с хорошим характером – порядочные люди – обычно выполняют обещания и соблюдают условия договоров; они уважают суверенитет других людей и их право собственности, а еще, насколько это возможно, берут на себя ответственность за свою жизнь, обеспечивая как собственные потребности, так и потребности тех, перед кем они по доброй воле взяли на себя какие-либо обязательства. Порядочный человек не занимается сутяжничеством, мучая окружающих исками и претензиями по поводу чужой собственности, чужих временны́х и физических затрат. Он не считает себя вправе ожидать каких-либо услуг или выплат от тех, с кем у него не было предварительных личных отношений или договорных обязательств.

Сознательность отдельной личности и общества

Свободное общество сможет в большинстве своем вести разумную деятельность, если его членам присущи жизнестойкость, сила эго и порядочность. Такие люди смогут прожить достойную жизнь, следуя правилам рационального экономического и социального взаимодействия. Для этого человеку вовсе не нужно быть всесторонне развитой личностью. Эффективное участие в жизни свободного и регулируемого общества не требует исключительных социальных навыков, обаяния, особой чуткости, таланта – хотя на пути к благополучию эти качества не помешали бы тоже.

На самом деле достаточен относительно высокий уровень развития этических идеалов и сознательности, которые требуют достойного поведения в экономических, социальных и политических вопросах. В данном контексте «достойное поведение» означает, что отношения человека с другими людьми отличаются честностью, прямотой и неподкупностью как в начале ведения совместных дел, так и по их завершении.

Поскольку власти играют важную роль в функционировании общества, это требование «достойного поведения» точно так же применимо к заявлениям правительства, адресуемым гражданам, относительно планируемых затрат и выгод предлагаемой политики, а также о фактических затратах и выгодах существующей политики. Но именно в этом плане власти, как правило, наоборот, не ведут себя честно, намеренно вводя людей в заблуждение относительно реальных затрат и выгод от реализации государственных программ. Что бы ни говорилось, «верхушке» обычно не удается получить осознанного согласия народа (если их вообще волнует какое-то согласие).

Особым вероломством по отношению к идеям благополучной жизни становится мошенничество со стороны властей, нарушение прав собственности и других прав, в том числе с применением физической силы; несоблюдение договорных обязательств. Содержание и объем ущемляемых свобод, а также их основы, заложенные в природе человека, подробно рассматриваются в других разделах нашей книги. Пока же еще раз подчеркнем, что разрушительная деятельность некоторых государственных систем становится возможной благодаря чрезвычайной концентрации власти, которая проявляется всякий раз в процессе их формирования. При этом неважно, завоеванная ли эта власть, которую удерживает теперь диктаторский режим, или же неправомерные полномочия были переданы самим народом – добровольно, по ошибочному доверию и незнанию, полагаясь на иллюзию недействительного общественного договора. В любом случае правительства неизбежно стремятся эксплуатировать массы. Какие бы благородные цели ни провозглашались во имя общественного блага, действия правительственных чиновников обычно обусловлены лишь их собственными интересами. А долгосрочное благосостояние людей, которым они якобы служат, часто отходит на десятый план. По этой причине власть правительства должна быть очень строго ограничена конституционными полномочиями.

4. Социальная политика и становление личности

Человек живет в мире, где каждое событие наполнено отголосками прошлого и воспоминаниями о минувшем и где каждое событие напоминает о чем-то другом.

Джон Дьюи

Американцы никогда сознательно не примут социализм. Но под маркой либерализма они примут каждую составляющую социалистической программы, пока в один прекрасный день Америка не станет социалистической страной, так и не поняв, каким образом это могло произойти.

Норман Томас

Социализм и современная либеральная повестка

Несмотря на некоторые различия в определениях, социализм обычно определяется как система экономических, социальных и политических процессов, в которой коллективная собственность или контроль над собственностью, инвестициями, средствами производства и распределения занимают основополагающее место. Термин «коллективный» в этом определении подразумевает централизацию врасти, какие бы идеализированные представления ни убеждали нас в обратном. Но выходя за рамки этого преимущественно экономического определения, современное социалистическое государство также имеет тенденцию проявлять в высшей степени менторскую, опекунскую и родительскую манеру в своей социальной политике.

Особое выражение эта тенденция нашла в термине «терапевтическое государство» – в ярлыке, подчеркивающем назойливое вмешательство программ, методы внедрения которых напоминают патронаж. Тот самый, который соцработники обеспечивают детям из бедных семей, нуждающимся в специальном образовании, социализации и психиатрической помощи и т. д. В других областях программы по достижению более справедливого распределения материальных благ и сглаживанию реальных или предполагаемых различий в политическом и социальном статусе и вовсе ассоциируются с современным социалистическим государством.

Неважно, готовы ли уже власти напрямую причислить эти программы к социалистическим или еще нет, политика, отстаиваемая современной либеральной повесткой, по сути своей является социалистической. Усилия по установлению государственного контроля за владением или управлением основными экономическими и социальными функциями по-прежнему занимают одно из первых мест среди либеральных приоритетов. Законы о позитивных действиях учитывают политические аспекты при принятии решений о приеме на работу и в колледжи. Полностью социализированная система здравоохранения остается ключевой экономической целью, а этика политкорректности и мультикультурализма олицетворяют собой вторжение либеральной повестки в социальную сферу. Правила, влияющие как на экономическое, так и на социальное поведение в коллективе, стали обычным явлением. Все эти мероприятия были предприняты во имя какого-то коллективного блага; их тщательно курируют правительственные учреждения. И все они по своей сути и локусу контроля являются социалистическими.

Либеральная трактовка роли властей

Превращение задач повседневной жизни в общественное дело прямо противоречит философии личной свободы, самодостаточности и добровольного сотрудничества, преобладавшей в Америке на протяжении большей части XIX века и в меньшей степени в первые годы XX века. Классический либерализм был в высшей степени привержен индивидуалистской системе, в отличие от современного либерализма, склоняющегося к принципам коллективизма. В условиях современного либерализма элиты всех мастей берут на себя контроль над растущим объемом экономических, социальных и политических функций, которые ранее возлагались на группы, действующие добровольно на местном или региональном уровне. Чем навязчивее и глубже становится опека государства, тем быстрее тает чувство независимости у граждан, которыми при их растущей инертности становится удобнее управлять. Причины такой тенденции связаны с тем, как в современную эпоху люди стали понимать роль властей в своей жизни.

Институты и механизмы развития общества, как и основные правила жизни, постепенно складываются из смыслов, которые граждане придают экономическим, социальным и политическим процессам. В демократических странах эти процессы движутся вперед во многом благодаря одобрению электората и давлению со стороны лоббистов. Но и одобрение электората, и активность лоббистов выражают взгляд граждан на роль своего правительства.

Приход к власти либеральных сил стал результатом того особого видения, которое сформировалось у людей в западных обществах по отношению к правящей верхушке, а именно: государство должно служить источником, из которого все желающие могут черпать «родительскую» заботу в любых ее проявлениях.

Поощряемые политиками-либералами, люди теперь вовсе не против того, чтобы власть совала свой нос в любую значимую сферу их собственной жизни, будь то уход за младенцами, детские сады, дошкольное и школьное образование, половое воспитание, охрана труда, контроль качества продукции, этика трудовых отношений, регулирование финансов и банковского дела, обеспечение и выбор продуктов питания и лекарств, политика здравоохранения, гарантия занятости, компенсации инвалидам, пенсионное обеспечение и т. д. По настоянию народа государственные чиновники превратились в администраторов, занятых поистине родительской опекой, защитой и бесконечными потачками. Политики, которые видят свою миссию именно такой, при этом продвигая ее как в законодательстве, так и в своей предвыборной пропаганде, добиваются на выборах наибольшего успеха.

Но цена, которую платит общество за свою инфантилизацию, выражается в повсеместном падении уровня личностной компетентности, самодостаточности человека. Огромная часть населения впала в детскую зависимость от государственных программ социального обеспечения. Современное государство взяло на себя роль внешне благодушного, щедрого, всемогущего и богоподобного родителя с обязанностями опекуна, управляющего, добытчика и няньки – и все это на самом деле в ущерб людям. По сути, мы такими и взрастили наших законодателей, веруя в то, что всем нам было бы гораздо лучше сидеть у них за пазухой, чем взять в руки свои собственные жизни. От понимания этических и религиозных мотивов того, что достойную жизнь надо заслужить личным и совместным трудом и ответственностью, мы перешли к светским и коллективистским представлениям о жизни: мол, все это – манипулятивная конкуренция за блага государства. Вместо того чтобы молиться высшим силам об укреплении и направлении нашего морального духа, о помощи в служении другим столь же искреннем, как служение самому себе, мы умоляем наших законодателей о месте у общественной кормушки и надеемся, что с нами они будут не менее щедры, чем с остальными. Немалые государственные доходы фактически превратились в доход огромной семьи, где орава детей борется за всяческие поблажки и, выкрикивая что-то о равноправии, ни за что не допустит, чтобы кто-то получил чуть побольше.

Желание сунуть голову в песок, подальше от тягот взрослой жизни, и чтобы другие все за нас уладили, берет свое начало еще в младенчестве. Оно вполне естественно для малыша, его удовлетворяет привязанность к родителям, от которых в полной мере зависит ребенок. Ну а привязанность, строящаяся на зависимости взрослого человека к власти, вовсе не естественна, так же как и удовлетворение такого рода мечтаний. Напротив, суть развития в глобальном смысле – стремление юного существа перейти от состояния беспомощности к автономии, в основе которой лежит нарабатываемый опыт; перейти к сотрудничеству. Именно это естественная жизненная цель, а вовсе не желание паразитировать на «теле» государства. Успех в достижении этой цели несет глубокие последствия для характера и масштабов государственного управления в данном обществе.

Развитие личностной компетентности ребенка

Зависимость взрослого гражданина от правительства обходится высокой ценой: одновременно с расширением возможностей представителя власти улучшить жизнь своих избирателей укрепляются его инструменты влияния и давления. Увы, ограничение свободы граждан происходит столь постепенно и незаметно, что долгое время их ничто не настораживает. Шаг за шагом «подарки» либеральной программы подкупают людей, неизменно играя на их, казалось бы, оставленной позади потребности в заботе. Услуга за услугой под барабанный бой напоминаний о том, у кого какие права, приводят в целом разумного гражданина ко все более ложному представлению о роли правительства в свободном обществе. Словно растлитель детей, либеральный политик обхаживает своих избирателей до тех пор, пока их естественные сомнения в искренности «верхушки», закармливающей народ то обещаниями, то льготами, не исчезнут.

Почему люди позволяют себя так обманывать? Ответов на этот вопрос масса: дело и в детской наивности, присущей многим взрослым; и в том, что желаемое мы принимаем за действительность, и это заложено нашей природой; и в искажениях понимания, проистекающих из динамики разума. И пусть по мере взросления человека его мировосприятие становится все более реалистичным, к детям так и липнут неверные представления о человеческой природе и реалиях человеческой жизни, о природе правительства, а также об экономических, социальных и политических процессах, характерных для современных обществ.

Некоторые из этих заблуждений можно объяснить простым невежеством. Но есть те, что возникают не из-за недостатка знаний как таковых, а из-за невротических и других иррациональных психических процессов. Таким нарушениям свойственны дезадаптивные способы мышления и эмоционального реагирования, поведения и взаимоотношений. Кому-то свойственны зависть и ревность, а кому-то – чувство неполноценности; иные же стремятся к власти, подавлению и мести. Некоторые движимы неадекватными проявлениями инстинкта заботы и опеки. У кого-то присутствует параноидальное восприятие, вечное ощущение себя жертвой либо навязчивое стремление к контролю и регулированию всего подряд. У прочих явно просматривается мания величия или же инфантильные притязания на поблажки и компенсации, безосновательное сочувствие.

Само собой разумеется, любое из этих потенциально тяжелых душевных состояний может резко подорвать способность человека справляться с тяготами повседневной жизни. Но очень часто они влияют на его образ мыслей в более общем плане: на его представления о том, как люди должны относиться друг к другу и какую роль должны играть правительства в жизнедеятельности своих граждан. Даже если иррациональное мышление не станет ломать самоорганизацию гражданина, оно может серьезно исказить его представления о правильности устройства общества, о его порядках и о значении индивидуальной свободы, ответственности и сотрудничества.

Раннее влияние на формирование личности особенно важно для последующей способности человека рационально мыслить о том, как устроен мир и как взаимодействуют в нем люди. У такого влияния много источников, действовавших с самого раннего детства. Это, например, наблюдения ребенка за тем, как другие люди занимаются повседневными делами. Он подмечает, как люди относятся к себе и другим, а также к социальным институтам. Ему станет ясно, что некоторые из них самодостаточны и готовы к сотрудничеству, а некоторые пассивны, но умеют манипулировать другими; кто-то недружелюбен и склонен пользоваться чужим трудом или уступчивостью, ну а кто-то надежен и справедлив. Через своих родителей и учителей ребенок узнает, как люди относятся к своему миру. Ему придется выслушивать описания и оценочные суждения о том, как живут другие. Кто-то попытается научить его, как понять, что делают люди, как они думают, что чувствуют и каковы их мотивы. Ему расскажут, что хорошо и что плохо в некоторых привычках окружающих.

В дополнение к такому влиянию извне метод собственных проб и ошибок и постоянное взаимодействие этого растущего человека с другими людьми помогут ему достичь в итоге взрослой сознательности. Здесь мы подразумеваем развитую способность обеспечивать себя, брать на себя ответственность за свою жизнь и благополучие, работать с другими, действовать в соответствии с моральными принципами и решать свои насущные проблемы путем добровольного сотрудничества с людьми и без привлечения власть имущих. Совокупность всех факторов, влияющих на становление личности человека в течение его жизни, будет определять, разовьется ли у него во взрослом возрасте способность проявлять личную инициативу и трудолюбие, уважение прав собственности других людей, отказ от детской обидчивости и капризов в духе «мне все должны», и поймет ли, что прежде чем ожидать поощрение, он должен получить одобрение своим действиям.

Таким образом, осознание взрослым человеком своего мира закладывается в детстве и влияет как на его базовые представления об условиях жизни, так и на его способность действовать в качестве сознательной зрелой личности. Это понимание в конечном итоге повлияет и на его предпочтения в отношении тех или иных экономических, социальных и политических программ. Его личность, сформировавшаяся под влиянием родительского воспитания и вектора ценностей и убеждений в окружающем его обществе, повлияет на то, захочет ли он, став взрослым, голосовать за систему, направленную на максимальное сохранение его индивидуальной свободы и свободы других людей, как это предусматривают принципы социального сотрудничества. Или же он предпочтет политику, которая лишит его значительной части этой свободы в обмен на обещания правительства защищать его или предоставлять субсидии. И выбор этого человека станет отражением его представлений о мире, особенно тех, что затрагивают его понимание личной свободы, сотрудничества, ответственности и выполнения обязательств. Его восприятие будет влиять на социальную политику через его требования к государственным услугам. Если окажется, что этот наш взрослый плохо приспособлен к деятельности в общей системе товаров, услуг и взаимоотношений, он, скорее всего, окажется перед искушением прибегнуть к помощи сильных мира сего, чтобы за счет других компенсировать свои недостатки. После чего он может старательно участвовать в укреплении такой великодушной власти, пока та не возвеличится до уровня диктатуры, включая диктатуру большинства. В более широком смысле можно сказать, что в той мере, в какой люди с такими личностными дефектами выбирают государственные программы, будь то либеральные или консервативные, участвуют в них, извлекают из них выгоды и голосуют за них, психопатология этих граждан будет влиять на социальную политику.

Сознательность

Если в процессе развития ребенка все идет достаточно хорошо, то конечным результатом станет компетентный, сознательный взрослый. Как уже отмечалось, так можно назвать человека, в чьей психике прочно закрепились определенные инструментальные и социальные навыки, а также определенные способности к регуляции импульсов, эмоций и поведения наряду со способностью конструктивно сотрудничать с другими людьми. Эти способности позволяют достаточно эффективно удовлетворять собственные биологические, психологические и социальные потребности. И личностная компетентность в этом смысле отражает способность решать проблемы, характерные для обычной человеческой жизни. Сознательный взрослый полагается на свое умение наблюдать за окружающей действительностью, оценивать ее смысл и логически реагировать на ситуации в свете разумных целей, которые он ставит перед собой. Запреты совести и моральных норм могут служить сдерживающим фактором его поступков. Он может с готовностью принимать чужое наставничество, и чья-либо забота – на непродолжительное время – может порадовать и поддержать его (например, во время отпуска или в чрезвычайных ситуациях).

Тем не менее, обеспечивая собственное материальное и коммуникативное благополучие, равно как и благополучие тех, за кого он в ответе, самодостаточный человек не нуждается в родительском надзоре. И пусть он, как и любой другой, уязвим и может ошибаться и его так же преследуют порой неудачи, но его усилий по добровольному управлению своей жизнью обычно ему хватает, и сам факт такой стойкости и независимости приносит ему немалое удовлетворение. Так, у него нет никакой потребности в том, чтобы какие-то уполномоченные брали на себя задачи, с которыми он и сам может управиться. Выводя за скобки определенные ограниченные, хотя и очень важные функции правительства, такие как защита собственности и юридических прав, военная оборона страны и управление комплексом вопросов, относящимся к общественным благам, личностно компетентный человек желал бы, чтобы власть имущие все-таки не лезли в его дела и он мог бы продолжать жить как хочет, уважая при этом аналогичное право других людей.

5. Альтруизм и осознанное «я»

В конце концов больше, чем свобода, им стала нужна безопасность. Твердо отказавшись поддержать общество, но требуя обратной поддержки и обнаружив, что долгожданный вольный ветер разорвал заодно и все обязательства, Афины более не были свободны.

Эдвард Гиббон

Личностная компетентность и альтруизм