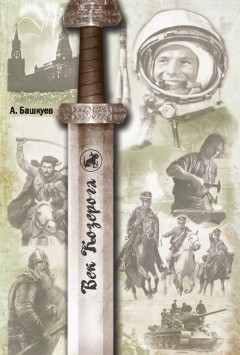

Век Козерога

© Башкуев А. Э., 2016

Предисловие

Деду моему – Башкуеву Будде Васильевичу – профессору географии, народному учителю России, создателю теории влияния ландшафтов на типы возникающих обществ – посвящается

Кое-кто говорит, что мы то, что мы едим. Другие говорят, что мы то, что мы выучили. А мне вот кажется, что мы – это то, с кем и о чем мы общаемся. Нынешний век расширил наши горизонты общения, и нам теперь стало легче найти наших единомышленников и проще обсудить наши мысли.

Эта книга – плод нашего совместного общения, споров и рассуждений на площадке «Глобальная Авантюра» (www.glav.su), где собрались замечательные люди, интересные авторы, умные собеседники. И мне хотелось бы выразить особую благодарность за помощь в разработке идей и в их обсуждении Баламуту, Сене, Бульдозеру, Олдмену, Ахмадинежаду, Мексикану, Юрию, КапитануНемо, РатуШ, Ворону Кутха, Чипстоуну, МВК. Без интереснейших бесед с ними эта книга никогда бы не увидела свет.

Хотелось бы сказать большое спасибо нашим бесценным программистам Ивану и ПС-у, сумевшим создать инструменты для обработки результатов дискуссии. Не могу не упомянуть главное украшение нашей ветки – наших прекрасных дам. Без Донны Розы, Швеи, Форты, Аквы, Улиссы нам вряд ли бы удавалось соблюдать искомую толерантность в любой дискуссии.

Отдельное спасибо руководителю «Глобальной Авантюры» КонстуБ, благодаря самоотверженному труду которого площадка состоялась. И, конечно же, модераторам Добряку, БлэкШарку, СируМаксМэрфи, ежедневная работа которых достойно держит планку контента.

В сущности, эта книга – авторская компиляция моих постов на ветке «Юго-Восточная Азия» www.glav.su/forum/l-misc/299/ за 2008–2016 годы, и при желании вы сами можете посмотреть, как именно все у нас развивалось. Кроме этого, все мои посты собраны на ресурсе wiki.footuh.ru/doku.php/start, который стал исходным ресурсом для написания всех книг этой серии (на настоящий момент набралось на три книжки, надеюсь, будет и больше). Так что ни от каких моих слов и прогнозов я не отказываюсь, а вы сами сможете убедиться, насколько мне повезло с собеседниками.

Мы определены кругом нашего общения, теми, кто нас окружают, теми, чье мнение для нас важно, теми, чьи взгляды нам интересны, теми, кому нам приятно высказать наши новые идеи и мысли и порадовать новой байкой.

Поэтому я бы очень хотел поблагодарить всех моих собеседников и читателей за то, что они – совместно со мной! – сумели создать эту книгу.

Часть I

Теория Ландшафтов (Пространство)

Род уходит и Род приходит, а земля пребывает вовеки.

Восходит Солнце и заходит Солнце и возвращается вспять.

Кружится ветер, кружится и возвращается на круги своя.

Все реки текут, но море ими не переполнено.

Уши не заполнятся слышанным, а глаза – виданным.

Что было, то – будет, что творилось, то – повторится.

Скажут – «Вот – новое!», а оно уже случалось в веках, что были до нас…

«Экклезиаст»

Откуда есть пошла Русская земля?

Много лет назад по совету умных людей я был в Загорске (тогда он назывался Загорском – в честь товарища Загорского, убитого эсерами в каком-то году). Лавра тогда имела музей церковной литературы, а в этом музее был один экспонат – под бронированным стеклом. Местный музейщик, а на деле послушник и семинарист, сказал, указывая на книгу: «Вот – отсюда пошла Россия». Голос его был таким… В общем, замнем…

Книга, если вам интересно, называется «Молитвенник Василия Третьего». Она состоит из двух частей. Во второй собраны молитвы, написанные, по-видимому, рукой Василия Третьего. А вот в первой – сухой бухгалтерский отчет времен Андрея Боголюбского. Без начала. Просто начинается с середины слова, а начало оборвано. Там некто – видно из знати, из высших чинов (потому что грамотен, все время адресует великому князю, и очень дотошен – видно, хочет, чтобы все осталось записанным), пишет о том, как отправились они в лес – валить дерево.

Вышло сто человек, столько-то возов репы, мешков зерна, рыба… Пришли в лес, было холодно. Начали работы.

Пришел день, и от тяжкого труда помер у них мужик. Звали его – по-моему Антип Петрович, – был он из деревни такой-то, а жену его звали Матрена, и были у него сыновья Аким и Прохор.

На другой день еще мужик помер, и звали его Василием Степановичем, и был он из деревни такой-то.

А еще через пару дней померли Иван Кузьмич да Лукьян Фомич.

А еще через два – Ивашка, Прошка да Парамошка.

Да – Рябой, да – Хромой.

А потом – «не помню, как звать», да «этот, с бельмом».

А потом – «пять душ».

А потом – трое.

Четыре…

Семь…

А потом дотащили они это бревно до воды, пришла весна, и потекло то бревно в далекие страны, а человек написал: «Наряд справлен». А потом черкнул в сердцах весь свой отчет – и поперек него: «Прости мя, Господи!».

Чтобы вы были в курсе – подобные отчеты в ту пору были писаны для великого князя. Оставлять их без подписи, да еще в таком виде, считалось оскорблением и могло быть наказано смертию. Однако почему-то этот отчет сохранили и даже обернули в кожаный переплет.

А лет так через триста очередной великий князь, а вернее уже царь всея Руси, своею рукой написал все молитвы, что знал: за упокой, для путников, для заблудших, для тех, кто на службе, для тех, кто в чужом краю, – все, что знал. И читал их – после этого отчета – до дыр.

Вот откуда пошла РУССКАЯ ЗЕМЛЯ. Из того отчета да молитвенника. От того самого «Наряд справлен» и «Прости мя, Господи!».

Все совпадения случайными не являются

Если взглянуть на карту, то мы увидим, что «русская земля – широка и обильна», и хоть мы лежим в зоне рискованного земледелия, но наши земли роскошные – богатые черноземом и прочим гумусом. Тут много археологических артефактов и захоронений со времен царя Гороха, однако в те самые времена почему-то цивилизации не возникло.

Чтобы дать ответ на вопрос, почему так, надо смотреть не на географию, но геологию нашей Родины. А она утверждает, что мы процветаем посреди Русской платформы, а под ногами у нас бывшие

10 донные отложения некоего былинного моря. «Ядро» Государства Российского (для меня это область в пределах Золотого и Серебряного колец России) почти в точности совпадает с гигантскими по своей толщине и мощи объемами отложений каменноугольного периода. Некогда этот период так и назывался – Масков, по аналогии с французской Юрой или британским Девоном, но позже это название сохранилось лишь за одним горизонтом каменноугольного периода. А случилось это из-за того, что исходный Масков был настолько велик и обширен, что большая часть Европы считалась под этим названием, и это выглядело обидным для англичан и французов.

Следствием столь большой мощи московских отложений стали огромные запасы бурого угля, а также торфа, аллювиальных глин и т. д. Надеюсь, вы знаете, что все полезные ископаемые делятся на две группы – осадочные и метаморфические. Так вот осадочных пород у нас – выше крыши. А метаморфических – нет ни фига. А именно среди метаморфических пород есть очень важный ресурс для Древнего мира и Средних веков – рудное железо, которое легко обрабатывать. Если быть точным, то железо существует и в породах осадочных, но там оно водится в виде разных железняков, которые подвергаются обработке при температуре не ниже 1300 °C, а эти температуры стали доступны всему человечеству лишь в конце XIII века, а в наших краях мы научились работать с железняками лишь к середине XIV века.

Короче говоря, вплоть до времен правления Симеона Гордого (1340–1353) все железо в наших краях добывалось лишь на краю так называемого Скандинавского кристаллического щита в виде так называемых «болотных» или «лимонитовых» руд, и было обнаружено только пять месторождений: «на западе Полоцкого княжества, в Новгородской земле в Старой Руссе, а также малые – у Тихвина, Каргополя и вблизи беломорского побережья у Выгозера». Если провести линию через эти пять точек на карте, мы увидим большую дугу, отделяющую нашу Русскую платформу, сложенную осадочными породами, от Скандинавского щита, сложенного породами метаморфическими.

В Европе все иначе – Альпийская складчатость, Карпатская дуга, французский Центральный массив, каледонские горы в Британии… У них с метаморфическими породами все много проще.

Поэтому и цивилизация расцвела раньше. Дело в том, что хороших почв и богатых урожаев для рождения цивилизации не хватает. Нужно все это богатство потом защищать. А для этого нужен доступ к одному очень распространенному, но, увы, для Древней Руси недоступному метаморфическому ископаемому – железной руде. Тот век недаром звался «железным». Нет железа – нет оружия и доспехов, а стало быть, любой залетный кочевник похерит всю вашу новорожденную цивилизацию, не задумываясь. Или викинг. Или византийский колонизатор. Дело-то плевое. Поэтому первыми, кто начал в наших краях свой цивилизационный проект, были викинги. Они как раз незадолго до этого окучили Британские острова, неспроста называемые в античные времена Оловянными. Помимо олова в Британии водилось и окисное железо лимонитового типа. Викинги научились его обрабатывать и создали так называемую «железную монополию» на всем Севере Европы.

Само понятие «монополия» предполагает необходимость контроля за всеми источниками железа в округе, и именно в поисках лимонитовых месторождений викинги некогда вторглись в наши края. А дальше – как только появился источник оружия, и за счет того, что осадочные породы обычно несут на себе плодородную почву, Русь викингов стала расти и процветать прямо как на дрожжах. Так Русь в самый короткий срок стала датскою Гардарики – «Русь городов». I pui riki er pat, er Ruzcia heitir, pat kalium ver Gardariki. Par его pessir hofud gardar: Moramar, Rostofa, Surdalar, Holmgardr, Symes, Gadar, Palteskia, Koenugardr. Так звучит перечисление городов тогдашней Руси по кругу с востока на запад. Муром, Ростов, Суздаль, Новгород, два спорных имени, Полоцк и Киев.

Однако… Гроза пришла, откуда не ждали. В 1066 году Вильгельм Завоеватель высадился в Англии, и потомкам Кнута Великого в тех краях пришлось туго. Эпоха «датского золота» – Danegeld, а также доступного железа для Руси кончилась. Этот момент становится очень важным триггером в нашей истории, с этого момента разные части страны дали разные ответы, где и какой ценой взять оружие, и с этой минуты исторические пути развития разных частей Киевской Руси навсегда разошлись в разные стороны.

Три кусочка тогдашней Руси имели собственное железо.

1. Господин Великий Новгород – торговая республика

Господину Великому Новгороду повезло. Лимонитовое железо нашлось прямо под ногами – в Старой Руссе (а позже в районах Тихвина и Каргополя). Мало того, дефицит железа теперь в самой Дании (после утраты Британии) превратил Новгород в важнейший ресурсный центр для всей Балтики. И наступила эпоха его процветания. Однако сыр в мышеловке не бывает бесплатным. Хитрость здесь в том, что варяги, они же викинги, в ту пору постепенно переходили от грабежа прибрежных районов к торговой экспансии. Основным методом викингов стала торговля железом – самым важным стратегическим материалом того времени. В рамках данной стратегии все колонии делились на два типа: сырьевые базы, где добывалось железо, и торговые центры, где это железо, а также иное сырье сбывалось европейскому потребителю. Датчане играли роль перевозчиков, а также военной силы, которая тут везде незримо присутствовала. При этом сами варяги добычей и переработкой сырья не занимались и за прилавками не стояли. Их уделом был поиск новых месторождений, налаживание производства – за счет передачи местным своих технологий, а также помощь армии и флота своим колониям. (Вспомним раннюю историю Руси и то, что всегда в усобицах выигрывал тот, кто был ближе к датчанам в Новгороде). За это они брали толику малую – в размере двух третей прибыли, возникающей за счет разницы цен на сырье в сырьевых регионах и торговых центрах в Европе.

Как видите, при данной стратегии важно то, что датский флот контролировал торговые пути из Новгорода и датские проливы, а еще то, что датчане заботились, дабы против них не поднялся мятеж. С этой целью везде, где отметились, они создали общественную систему, где власть знати была ущемлена в пользу ремесленных и торговых сословий. Во всех землях будущего Ганзейского торгового союза (в том числе и в Великом Новгороде) заниматься ремеслом и торговлей было экономически выгоднее, чем воевать. Это и привело все эти общности к тому, что со временем все они (включая Новгород) стали торговыми республиками.

Разумеется, ни одно государство без защиты не выживет. Поэтому данные торговые республики приглашали на княжение кого-то из соседних князей, который за оговоренную плату защищал данную республику на определенный срок. То есть он вместе со всей своею дружиной был наемником для данной республики. В одно время на этом месте был Рюрик, в другое – Вещий Олег, в третий – кто-то еще. Не суть. Важно то, что большая доля прибыли от деятельности любой торговой республики все равно шла в датский карман – за транспортировку сырья по морю. А изменить что-то республики не могли – датская армия была сильней армии князя-наемника. За Родину люди бьются не так, как за толстосумов из соседнего города. Этот феномен и называется датской железной монополией IX–XI веков.

Однако и тех прибылей, что оставались в республике, хватало на то, чтобы там был очень высокий жизненный уровень. Малые расходы на оборону и армию давали возможность поднять уровень образования в стране, улучшить ее медицину. Новгород той поры заслуженно считался самым богатым и развитым из всех русских княжеств.

Однако сырьевая ориентация государств, подобных Великому Новгороду, приводила к тому, что рост населения в них в какой-то момент ограничивался. Сырья нельзя было добыть слишком много, это обвалило бы его цену на рынках, а люди в Новгороде зависели от местной сырьевой экономики. Высокий уровень жизни во всех торговых республиках поддерживался стихийным снижением рождаемости в таких государствах.

Очень часто встречается мнение, что если бы нынешняя Россия произошла не от «тоталитарной» Москвы, но «свободного» Новгорода, все было бы совершенно иначе. Высокий уровень жизни, европейский уклад, общество, идентичное по структуре любому другому ганзейских торговых республик, очень ранняя всеобщая грамотность… Радость и благолепие. Однако у Экклезиаста сказано: «Что было, то и будет, что творилось, то и будет твориться, и ничего нового нет под солнцем. Бывает, скажут о чем-то – “Гляди, вот – новое”, – а уже было оно в веках, что прошли до нас».

Проблема тут в том, что у подобного общества нет будущего. Если бы Великий Новгород был единственным исключением, уничтоженным «варварскою Москвой», было бы о чем вести речь. Однако же надобно помнить, что Новгород не был никаким исключением. Все ганзейские торговые республики погибли примерно в одно и то же время – в XIV–XVI веках. И что самое примечательное – механизм гибели для всех торговых республик был идентичен.

В начале XIV века в Европе произошел крупнейший финансово-экономический кризис Средних веков. Цены на любое сырье резко упали, все торговые республики стали испытывать нехватку свободных средств. А по причине исходной слабости своих армий основные капиталы республики держали под защитой датского флота на островах, не связанных с материком, – в Копенгагене. Так было выгодней: в случае внезапного начала войны средства любой торговой республики не были бы сразу разграблены, а потом агрессор столкнулся бы с соединенными армиями Ганзы и Дании. Этот механизм безупречно работал веками, но с началом кризиса он дал сбой. Датчане отказались вернуть деньги всей прочей Ганзе, и началась война. Закончилась она предсказуемо: слабые наемные армии торговых республик не имели никаких шансов против обученной датской армии. А уже разбитые и беззащитные государства стали легкой добычей соседей – Польши, Швеции и Государства Московского.

Сейчас существует много советчиков насчет того, как именно должна дальше развиваться наша страна. Товарищи из-за рубежа вот подсказывают, что была такая Республика Новгородская, добывала сырье, продавала его за рубеж, и было у неё все замечательно. И что – по аналогии с Новгородом – для повышения уровня жизни в нашей стране хорошо бы, чтобы нас тут осталось миллионов тридцать от силы. Лес, алмазы, газ, нефть добывать, а потом продавать все это перекупщикам, которые и будут на этом навариваться. Именно так, как это делалось при жизни Великого Новгорода.

Я не хотел бы проводить параллель между тогдашней Данией и тем, что сейчас. Тогдашняя практика – хранить выручку в Копенгагене на островах под защитой датского флота, наверное, не имеет ничего общего с нынешней европейской практикой хранения нажитого в бумагах далекой страны, отделенной от всех океанами, под защитой ее огромного флота. Однако невольно возникает вопрос. В XIV веке Дания отказалась платить, а потом перемолола всех, кто был с таким поворотом дел не согласен. Если «страна хранения» в условиях кризиса откажется сегодня платить, что

случится с ее кредиторами? Ответ из истории следующий – скорее всего с ними произойдет то же самое, что случилось со всеми ганзейскими республиками, включая и Новгород. Социальные процессы очень инерционны, и «что было, то и будет, что творилось, то и будет твориться». История Новгорода, Данцига, Любека и всех иных торговых республик гласит, что в конце это выглядит так: «Вдоль дороги в грязи, как кочаны, лежали головы новгородские. А Ивановы люди радовались – “Нет более кровопийства! Больше не разбогатеют они на слезах и крови людской!”»

Когда читаешь подобное, возникает вопрос: за что же так не любили тогдашние москвичи жителей тогдашнего Новгорода? Ответ в том, что цена на железо на севере Европы после утраты датчанами Англии пошла резко вверх. Возникли большие ножницы цен между областями добычи железа и торговыми центрами, где оно продавалось. Примерно трехкилограммовая железная крица, добытая и выплавленная в Новгороде, при продаже в Любеке или Данциге увеличивала свою цену в 15–20 раз. Львиная доля прибавки уходила датскому перевозчику, но в любом случае продажа железа-сырца в Европу для новгородцев стала много крат выгодней торговли с русскими землями. В богатой и густонаселенной Европе шли вечные войны, и там готовы были платить. А русские земли тех лет были сравнительно бедными, и расплатиться с Новгородом им было сложно. Опять же особенности транспортной сети тогдашней Руси приводили к тому, что кузнецам проще и выгодней было сдать сырец датским торговцам у себя дома, в Новгороде, чем тащить товар по лесам и весям – незнамо куда с непонятными выгодами. Все это вместе взятое привело к тому, что Новгород с конца XI века практически перестал поставлять железо остальным русским землям. А торговля с остальной Русью свелась к «продаже бус из Европы» местному населению.

Однако без руды защищать княжества было тогда невозможно. Сохранились источники, в которых князья просят Новгород поставлять им сырец. Сохранились ответы, в которых торговцы просят цену неслыханную (но, честно говоря, меньше той, которую бы они выручили в Европе). На Руси знали, что без железа им смерть, но торговцы из Новгородской Республики не торговали себе в убыток. Налицо была социальная дивергенция двух частей некогда единого общества. Жизнь и смерть для одних была лишь вопросом прибыли для других, однако, с их точки зрения, торговля в убыток означала уже их разорение и гибель республики. Пройдет четыреста лет неумолимого расхождения этих двух некогда братских обществ, и придет день, когда одно из них будет другим уничтожено. И победители не прольют ни слезинки, ибо «нельзя молиться за тех, кто наживается на чужом горе».

Так сгинула торговая республика Великого Новгорода, и сейчас важно знать, что любая сырьевая торговая республика, не имеющая своей армии и живущая за счет заемных технологий по добыче и переработке сырья, рано или поздно становится жертвой более организованного государства.

2. Великое княжество Полоцкое – государство-разбойник

Таким более организованным государством, имеющим свои месторождения «болотной руды», было Великое княжество Полоцкое. Именно это обстоятельство объясняет особую историю данного княжества и то, что оно рано выделилось в отдельную общность, противопоставляя себя всей прочей Руси. Дело в том, что полоцкие рудники располагались в закрытой болотистой местности на безлюдном западе княжества. Дальше на запад – по направлению к морю – лежали земли литовские. Литовцев же викинги в свое время колонизовать не смогли. Это привело к тому, что вывоз железа к морю из Полоцка был невозможен из-за литовцев, и варяги потеряли к княжеству интерес. Задачей датчан было поддержание монополии на железо, раз литовцы не пропускали грузы от Полоцка к морю, то они – вольно или невольно – работали на датскую монополию.

Со временем ситуация не менялась – грузы из Полоцка по-прежнему не могли попасть на североевропейские рынки. Когда в 1050-х годах началась междоусобица в Англии, цена на железо на всем севере Европы пошла вверх. Главному источнику железа на Руси, Великому Новгороду, стало выгоднее поставлять железо в богатую Европу, но не бедным русским княжествам. Однако из-за литовцев грузы из Полоцка не могли попасть в Европу, и уже Полоцк становится главным источником железа для тогдашней Руси. Это привело к быстрому росту богатства и влияния Полоцка, а полоцкого князя Всеслава тогдашняя молва звала не иначе как Волхвом и Чародеем, приписывая неслыханное богатство его занятиям черной магией. Не так много людей, которых молва винит в связи с «нечистым». Всеслав заслужил эту славу своей неуемной страстью к наживе. А разница цен на железо меж русским внутренним рынком, из которого не мог выйти Полоцк, и внешним европейским достигала 10–15 раз. А между двумя этими областями лежали земли, где жили тогдашние литовские «дикари». В 1060 году Всеслав напал на литовское племя торков, начав войну, которой суждено было длиться полвека.

Тем временем из-за кровопролитной войны в Англии датчане все больше выводили своих сил из тогдашней Руси, и богатые города оставались без их защиты. В 1065 году Всеслав, воспользовавшись уходом датчан, напал на Киев и разграбил его. В 1067 году той же участи подвергся сам Новгород. Когда все оружие в регионе начинает производиться лишь в одном центре, данный центр может творить со своими соседями все, что захочет. Однако же в любом обществе, если некто ради наживы готов воевать против всех, нечего удивляться, если все объединятся против него. Эти события начали знаменитую Всеславову войну, в ходе которой княжества тогдашней Руси объединились в последний раз. И, несмотря на то, что Полоцк в те годы был монополистом на производство оружия, по итогам войны между русскими сторонами восстановилось то положение дел, что было до начала военных действий.

Тем временем, пока Всеслав был отвлечен войной со своими русскими родственниками, литовцы захватили западные земли Полоцка, полоцкие рудники, кузни, центры оружейного ремесла… Через много лет в этих краях победители создадут свой центр – Тракай (Троки) (а это бывшее полоцкое месторождение нынче зовется Тракайское), который станет столицей Великого княжества Литовского. И будет оно «от моря до моря»… Вот тогда и станет понятно, кем бы мог стать Полоцк, если бы не напал на все прочие русские земли. А без железа Полоцк был обречен. Он начал бесконечную грызню с Литвой за рудники, те ответили, и под их ударами Полоцкое государство рассыпалось.

Я это говорю не для того, чтобы просто упомянуть некую быстро истребленную общность, но чтобы вы четко помнили, что значило в те века остаться без источника железной руды. Игра была в одни ворота, и как-то совсем уже без вариантов. К моменту прихода монголов все уже было кончено.

3. Галиция – малая страна при Карпатах

Других государств с источниками лимонитовой руды на Руси больше не было. Однако дальше на юг от Полоцка постепенно оформилась и укрепилась иная общность – Русь Червоная, или Галицко-Волынская. Тамошние обитатели не нашли болотной руды. Они сыскали железо в рудных жилах Карпат. И произошло это примерно в то самое время, когда грянула Всеславова война. То есть в миг, когда стало ясно: тот, кто контролирует северные рудники, тот и будет давить все прочие княжества. И никакие родственные чувства и сантименты более не указ. Напал князь Всеслав на сродников, стоило тем показать слабину – кто даст гарантию, что такой же Всеслав не нападет на родню в другой раз? Чтобы этого не случилось, нужно было свое железо и его местное производство.

Люди не любят что-то менять. Они боятся, чтоб не было хуже. Технологический процесс переработки болотной руды разительно отличен от переработки руды из горной жилы. Производство железа всегда было одним из самых важных производств Средних веков. Государства своими кузнями рисковать не могли. История говорит: чтобы подобный переход имел место, нужно, чтобы общество попало в безвыходные обстоятельства. Видимо, для Червоной Руси события Всеславовой войны выглядели безвыходными. И в тех краях произошло чудо – случился переход на иное сырье, новые технологии.

Именно поэтому так часто в русских летописях мелькают названия городов Теребовль и Перемышль. Это и есть главные железные рудники тогдашней Галиции. Кровь за эти города лилась рекой, а трупов навалено – горы. С того дня Галиция стала связана торговыми и производственными цепочками не с остальной Русью, но со своими соседями – Польшей, Венгрией, Чехией.

Именно эта область дала иной цивилизационный проект, который мы сейчас видим, как «бандеровский» или УНА/УНСО (западноукраинский). Вполне нормальная получилась в итоге цивилизация, только махонькая. А за счет того, что появилась она в истории относительно поздно и впоследствии её чуток попинывали со всех сторон все кому ни попадя, – чуток отсталая от аналогов. Ведь в общении двух эгрегоров как оно выглядит? Если эгрегоры чувствуют, что от собеседника что-то можно получить, – начинается взаимодействие. А если эгрегоры по своей сути идентичны друг другу, то рано или поздно один из них будет или поглощен, или разрушен соперником, ибо не фиг. Увы и ах, это только на словах добрые дяденьки говорят про самостийность и неподлеглость, однако при ближайшем рассмотрении от государств требуется делать что-то лучше, чем прочие, и если это что-то нужно мировому сообществу, государство принимают в «мировую семью» с распростертыми объятиями.

Проблема галицийской цивилизации не в «кознях проклятых москалей» и прочих «монголо-кацапов», а в том, что у нее слишком много европейских аналогов и она отстала по сравнению с этими аналогами. А Европа страдает беспредельной практичностью.

4. Южно-русские эфемеры степной зоны – путь в рабство

Огромная куча самых разных южных и восточных земель Киевской Руси смогла получить нужное им железо путем торговли. Железо было у близкой им Византии. Однако Византии требовался товар специфический. Константинополь был тогдашним мегалополисом – более миллиона жителей. А мегалополисы всегда были «черной дырой» в смысле демографическом. Главное, что нужно было этому городу, – рабы. Этакие эквиваленты наших «Джамшутов». А еще девки для удовольствий, мальчики для гаремов, кухарки, няньки, прачки… Киевская Русь в этом смысле была для тогдашней Византии сокровищем. Недаром ведь датчане только что называли ее Русь Городов! Поэтому потенциальных рабов было там пруд пруди. А в обмен «глюпий рюсский» просили самую малость – оружие.

Обратите внимание: не руду, из которой можно произвести то, что на данный момент тебе нужно. Просили оружие. Потому что война. Потому что из мужиков надо делать бойцов, а не кузнецов.

Потому что грабежом можно здесь и сейчас получить много больше, чем выковкой плугов да вспашкой. Потому что боевой клевец да топор кажутся большею ценностью, чем непонятная железная болванка – крица, из которой когда еще большими трудами кто-то плуг да серп выкует. И это называется положительной обратной связью в становлении общественных отношений. Положительной – в том смысле, что на каждое действие приходит больший ответ, который порождает еще большее действие, которое принесет еще больший ответ. Посеявший ветер жнет бурю, та возвращается ураганом, а о том, что потом, лучше и не задумываться. Больше положительного в этом социальном процессе – ничего нет.

Чего-чего, а оружия для такой цели Византия, которой требовались рабы, была рада предоставить с избытком. И поэтому во всех княжествах Юго-Востока тогдашней Руси началась бесконечная, бессмысленная война. Земли черниговские, киевские, смоленские только и делали, что воевали друг с другом, поставляя рабов в Византию, на вырученные деньги покупая оружие, начиная новую войну, и так без конца. Почитайте тогдашних арабских авторов – везде «русские рабы». Почитайте «Витязя в тигровой шкуре» или «Лейла и Меджнун». И тут и там – русские рабы. А на всей территории этой Руси – будущей Малороссии – в головы общества вбивается достаточно простая ценностная модель: «Моя хата с краю», «Главное, чтоб не меня», «Давайте договоримся», а все попытки объединения – неважно против кого – превращаются в бесконечный майдан. Это ужасно, но это реальная жизнь – все эти княжества того периода жили только войной, «была бы движуха, а мы – наваримся». То, что в рабы уходит свое население, ускользало от сознания тамошних обывателей. То, что это подрывает мобилизационный потенциал, сырьевую базу страны, – тем более. И эти ценности эти люди умудрились пронести вплоть до нашего времени.

Самое поучительное во всей этой истории – судьба самой Византии. Можно долго грабить соседа. Можно долго высасывать из него мобилизационный ресурс. Можно долго истощать соседние общества. Только ведь потом придут крестоносцы, а за ними какие-нибудь османы или мамлюки, а потенциальный союзник – тобой же зарезанный – давно в соседней канаве лежит. Теперь подставьте на место Византии княжество Черниговское, Смоленское или Киевское, а на место крестоносцев – Золотую Орду. Сходство – разительное. Это потому, что под воздействием тогдашней Византии общества Юго-Восточной Руси стали походить на нее. Со всеми тамошними олигархами, нищим государством и бесконечным майданом.

5. Северо-Восточная Русь – начало Империи

Особенность земель, которые стали «сердцем России», заключается в том, что тут у нас нет железных руд, пригодных для обработки раннего Средневековья, а те земли, в которых это самое железо можно было купить, были в те годы для нас недоступны. А как мы уже говорили, технологический или социальный скачок общество делает, лишь ежели внешние обстоятельства для него выглядят совершенно безвыходными. И тут уж согласно Тойнби – или общество найдет необходимый ответ, или будет стерто с лица земли этими внешними вызовами.

Наши предки нашли собственный – единственный и неповторимый ответ. Он не имел ничего общего с известной «вспышкой пассионарности». В сущности, наши предки были такими же, как и мы. Однако прочий мир после такого ответа стал их очень побаиваться. Потому что с той поры – с трех великих князей – Мономаха, Долгорукого и Боголюбского, предки наши стали вдруг для всего мира тоталитарными автократами, то есть «монголо-кацапами», – за сто лет до нашествия.

Итак, темные, холодные леса Северо-Восточной Руси. Княжества Ростовское, Владимирское, Суздальское и т. д. Земли – лесные подзолы – по продуктивности замечательные. Вокруг финно-угры, за ними – печенеги и половцы. Датские товарищи, которые раньше давали оружие, жмут вам на прощание руку, говорят: «Всем спасибо», и куда-то в голубую даль сруливают. В принципе всем известно, что оружие есть на югах, в далеком Царьграде, однако далеко он, тот Царьград. Вас зовут Владимир Мономах, вам 13 лет от роду, и вы князь Ростова Великого. Ростов – мерский город, и ваши подданные мери, а не славяне. (За это люди, которых назовут позже «бандеровцами», через много лет назовут вас «первым кацапом».) Ваши действия?

Все очень просто: живете, как жили, однако вы всю жизнь будете пытаться сместиться на юг – ближе к источнику оружия, критичному ресурсу для вас в такой ситуации. По достижении Киева и контроля над порогами движение на юг прекращается. Все просто, логично и очень понятно – вполне в духе господствовавшей тогда парадигмы. Однако что-то произошло. Что-то очень значительное. Это что-то – еще не изменило образа действий великого князя, однако это нечто уже зафиксировано в народной памяти. Почему-то становится важным передать именно «шапку Мономаха». (То, что произошло, отмечено в летописях походя – как мелкий факт. При первом прочтении то, что этот, казалось бы, мелкий факт произошел именно в правление Мономаха, вы скорей всего не заметите. А народная память заметила…)

Следующий важный для нас князь – Юрий (Владимирович) Долгорукий – самый младший сын Мономаха. Как самому младшему, ему достаются самые «никчемушные земли», в самом северо-восточном углу владений его отца. Современники знают, они уверены: тот, кто ближе всех к Византии, тот и прав. Тот, кто контролирует пороги, тот и молодец. Вроде бы… Однако проходят годы, и именно армии самого младшего сына Мономаха перепахивают тогдашнюю Русь, и Юрий восходит на киевский трон, устанавливая контроль за порогами. Возникает логичный вопрос: за счет чего? Армия Юрия уже считается самой мощной, то есть Юрий уже явно получает железо в источнике, отличном от византийского, но источник этот еще не кажется всем значительным. Еще один странный момент: Юрий не живет в Киеве, он все чаще задерживается в своих краях. По-видимому, ему нет нужды ехать в Киев. Нет нужды следить за порогами.

И вот, наконец, сын Юрия – Андрей Боголюбский. Старший сын, князь Суздальский. Обратите внимание на этот факт: жизнь настолько переменилась, что если северо-восток страны получил в княжение младший сын Мономаха, то теперь тот же самый кусок получает уже старший сын Юрия. За время жизни одного поколения жизненные устои изменились настолько, что произошла полная переоценка ценностей. К примеру, князь Андрей начинает княжение с очередного похода на Киев, но там не остается – он срывает ворота Святой Софии, но сам Киев ему не нужен. Его судьба отныне в строительстве крупнейшего тогда государства в Европе, а также моря церквей. Церквей будет столько, что часть из них доживет до нашего времени, несмотря на все катаклизмы, нашествия и реформы. Причем вот эта – какая-то даже в чем-то неестественная для тогдашнего времени набожность – сохранится в веках: ни в одной части прочей Руси не будет такого количества церквей, соборов и храмов. И это тоже важный момент для понимания того, что произошло.

Короче говоря, за три поколения князей, за каких-нибудь сто лет полностью поменялась цивилизационная модель поведения одной сравнительно малой группы людей. Эти люди сделали так, что эта часть страны за каких-нибудь сто лет из Северо-Восточной Руси стала Россией. Просто – Россией. Где же нашли свое железо, из чего создали свою армию эти люди?

Железо они нашли в Средней Азии. Основная масса его пришла чуть ли не из Зеравшана. Но раз они купили это железо, чем платили они за возможность оборонять свои города от тех же печенегов и половцев? Ответ опять же простой и логичный – лесом. Однако просто лес на фиг не нужен был всем этим эмирам и султанам Хорезма, Самарканда и Бухары. Этим людям тоже нужно было самое важное, что было тогда, в Средние века. Им нужно было оружие. Осадные башни, тараны, требушеты и пр.

Все это производилось здесь, внутри Золотого кольца: в Ростове, Суздале, Переяславле, Владимире. Лютой зимой в чащобный Оковский лес шли артели лесорубов. Они должны были на морозе, от которого деревья лопаются, а древесина сохнет, вырубить нужное дерево и до весны, до таянья снегов доставить к ближайшей воде. Там во время весеннего половодья гигантское бревно выводили в большую реку, а оттуда уже вниз по Оке/Волге сплавляли иногда бревно, а иногда уже готовый таран, в Каспийское море, чтобы доставить оружие ко двору Хорезмшаха.

Сотрудничество было взаимовыгодно. Пока Андрей Боголюбский строил свое огромное княжество в Европе, Хорезмшах покорял одну за другой страны Азии и то и дело пытался штурмовать столицу халифата – Багдад. По тем временам – явная заявка на тогдашнюю гегемонию.

В XVI веке в Москве появляются торговые представительства таких стран, как Англия. Англичане прибыли к нам потому, что вся католическая Европа в те годы объединилась в борьбе с англиканскими протестантами, и в Англии тогда искали союзников по всему миру. В Лондон пришел отчет о переговорах английских посланников с Иваном Грозным, а также английских шпионов о России вообще.

В этом отчете был полный перечень того, чем торгует Россия и что в ней есть интересного. Вкратце он выглядел как-то так: «Россия успешно продает за рубеж – лес; пеньку; мед; деготь, шкуры пушных зверей; лен; кожи; масло; оружие». На данном донесении стоит резолюция канцлера ее величества Елизаветы Великой лорда Уолсингема: «Без последнего слова это список товаров африканского варвара. Однако этот пункт – изменил все. Мы будем дружить и сотрудничать». Прошло пятьсот лет со дня резолюции Уолсингема. Если мы посмотрим на нынешний перечень экспортных товаров нашей страны, то выяснится, что место пеньки и дегтя заняли газ и алмазы, но в целом смысл списка не изменился разительно. И уважают нас во всем мире не за мед или лен, а за тот самый последний пункт в донесении, который и отличал, по мнению английского канцлера, Россию от «африканского варвара». Ничего не меняется.

В те времена лучшие стали у мусульман производились исключительно в областях, богатых лиственными лесами, например в Дамаске или Толедо. А вот в Средней Азии для металлургического процесса использовались, извините за подробность, кизяки. Для высокой температуры горения использовался саксаул, однако он легко прогорает, и углерод, поступающий в сталь, попадал туда прямо из кизяка. Примеси, попадающие из кизяка в получаемую сталь, сильно зависели от того, чем вы кормили своего ишака, а стало быть, качество получаемого оружия было низким. В России для этого же процесса использовался березовый уголь, который давал стандартное кристаллическое зерно углерода в стали и самое главное – равномерную скорость и температуру горения, что приводило к стандартизируемым технологическим операциям в ходе всего процесса. Лучшее производство не то, где могут сделать конфетку один раз из ста, а то, где сто раз подряд получаются одинаковые стандартные буханки.

Короче говоря, получилось, что из Средней Азии выгодней и проще послать в Россию железную руду или концентрат – сырец, чтобы обратно пришло оружие, чем возить из России те же баржи с древесным углем. И в тогдашней России удалось адаптировать варяжскую технологию обработки к жильной руде Средней Азии. Технология металлургического производства при этом изменилась разительно. При раскопках русское происхождение мечей и брони теперь можно определить буквально на глаз, настолько качество и структура полученного железа отличались от работы кузнецов Скандинавии и Средней Азии.

Как я уже говорил, столь резкое изменение технологии всегда говорит о том, что общество, пошедшее на такой шаг, было в положении безвыходном. А история говорит, что только те общества, которые приучились изменять технологии производств, вырастили нынешние крупные государства. Те же общества, которые не смогли, а на деле – не научились изменять образ жизни, были впоследствии уничтожены.

Так в XI веке железо русского производства легко вытеснило с азиатских рынков продукцию местных умельцев, и с той поры Россия начинает контролировать весь рынок оружия в Средней Азии, а «русское» там становится символом качества. С другой стороны, отрицательное сальдо в торговле с Россией вкупе с постоянными войнами, для которых нужно было наше оружие, подкосило местную экономику в средневековом Хорезме, и уже по дохнущему от сего кризиса государству пронеслись орды кочевников, этих вечных падальщиков умирающих цивилизаций.

Помер Хорезм, развалилась торговля по Волге, уменьшились доходы в казну во Владимире, всем жить стало хуже, а страна продолжала делать оружие и складировать его, пока были запасы сырья. Потом появились купцы-иноземцы – шибко хвалили, много купили, просили сделать то же самое, но по-новому – изогнутому образцу. Стали слать сырье, да больше прежнего. Начало разрастаться кузнечное производство в стране и еще больше выпускаться оружия. А потом прискакали от соседей гонцы – «мол, некие нехристи прибыли – режут половцев». Посмотрели князья Севера, дело обдумали. Один Константин Ростовский вроде бы кого-то послал, говорят, целых пятнадцать человек, а вот остальные все отказались. Ибо признали они в нехристях новых своих покупателей.

Так и вышло, что в битве при Калке, когда весь Юг России на деле выяснил, каковы в бою те самые покупатели, Север практически не участвовал. Разве что человек пятнадцать ростовских, ну за то Ростову потом кровавыми слезами плакать пришлось…

Удивительная вещь, вроде бы о железе-сырце, саблях изогнутых, березовом угле, фигне всякой рассказываем, а лет через десять давешних покупателей явилось столько, что глазом не обозреть. Ханы ихние, вместо того чтобы пальцы гнуть, смеются да улыбаются. В Братья «Аньда» зовут, говорят: «Хорош урусут, молодец урусут, сделай сабли нам еще – урусут, Харалуг – хын байла, истинный батыр урусут, садись – арака пить будем, баран резать будем, все хоп будет, братья мы будем, хочешь конь, хочешь дорогая кошма. Харалуг делай, арака будет, девка будет, только харалуг делай, хорош урусут, молодец – урусут!».

Вот вроде шутка все, а ведь в те дни никому не было до шуток. Все ж не маленькие, знали, что на кону. Согласно летописям подарил Ярослав Великий весь запас холодного оружия из запасов Переяславля и всех уделов, порадовал покупателей. Да на другое лето сам со своей дружиной походом на Каменец ходил – отвлек черниговцев, не дал тем нормальную оборону организовать. (За это – исторический факт! – монголы по взятии Чернигова часть добычи в Переяславль занесли, да еще извинялись, мол «прошлой зимой немного лишку пограбили, но ведь теперь – все яхши? Хоп – урусут?» – «Хоп. Конечно, хоп. Приезжайте еще».)

И они снова приехали. Опять «харалуг» – сабли понадобились. В Киев тогда собрались с дружественным визитом… Оттуда – галопом по Европам… Надо сказать, прославили русское оружие. Не посрамили.

А потом – вообще здорово. У друзей узкоглазых меж собой заруба пошла. И опять – дай оружие. Дай харалуг да проси что хошь. А из-за войны дорога по Волге чужими татарами перерезана, сырья от этого почти нет, и попросил их тогда Ярослав Великий: «Вы главное победите, друзья! Ведь если вы, твари, эту войну проиграете – я все железо на вас извел, – меня же ведь заживо те же новгородцы сожрут. Победите, прошу вас, мне печи тушить нельзя. Очень прошу!». Обрадовались ханы от таких слов, обнимались и лобызались.

Однако же, пока одни лобызались, другие яды варили. А как одних от других отличить, ежели для русского человека все монголы на одно лицо? Так Ярослава Великого жена Гуюк-хана (врага Вату и Берке) Туракин-ханум отравила. Думала, что один он такой – предатель и ренегат Земли Русской.

Только ради того, чтобы печи работали да приходило сырье, сын Ярослава Александр Невский в Орду приезжал. И как отец ханам сказал: «Замахнулись, так бейте. Только – убейте. Мне печи тушить нельзя. Пробейте путь до руды, памятью отца вас прошу». Обняли его еще раз ханы, слезу пролили – вместе выпили, помянули Ярослава Великого: «Батька твой нам брат был. Будешь нам сыном. Мстить пойдешь?» – «Пойду. Мне печи тушить нельзя».

И пошли они, и прошли всю Среднюю Азию, и стал хан Берке властителем Золотой Орды, а враги его – пищею для ворон. И смеялся хан Татар, и плакал вместе с Благоверным князем Александр Ярославичем, и пил вместе на помин души Ярослава Великого. И породнились они, и отдал Татар свою дочь за Даниил Александровича. Пятилетнюю за трехлетнего – и была великая радость на всей земле. И в каждом городе России строились все новые кузницы, и все больше разжигалось печей, и гремели молоты. Стало небо России – «Сердце Ночи» – то и дело розоветь по ночам.

А князь… Однажды приехал он из Сарая – белый как лунь. Встретил его духовник: «Что там?», а тот в ответ: «Да, ничего. Улыбался». А после молчания: «Постриг хочу принять. Устал я, батюшка».

Принял постриг, стал иноком Федором, потом помер. Когда духовника спросили, не отравили ли князя, тот просто сказал: «Нет. Просто он устал улыбаться». С того самого дня он и стал святым. А в России появилась традиция – верить в доброго царя. В царя-батюшку.

Потому что в империи каждый должен быть на месте своем и знать свой маневр. Кто – деревья валить, кто – железо варить, кто – детей рожать, а кто – страну охранять.

А выше всех царь-батюшка. Ему выпадает самое страшное. Его обязанность – улыбаться.

Так к «справлен наряд», да «помилуй мя, Господи» добавилось «царь-батюшка» да «устал улыбаться». На том и стоит земля Русская.

На карте мы видим, что земли Новгорода лежат в болотисто-озерной зоне нашего Северо-Запада, и в такой же болотистой местности процвели похожие торговые республики Ганзы, бюргерские коммуны Нидерландов и даже появились такие торговые государства, как Венеция с Генуей.

Область Великого княжества Литовского на географической карте аккурат совпадает с зоной распространения широколиственных – светлых лесов на Русской платформе, а «коренные земли» России в точности совпадают с распространением лесов темнохвойных – холодных.

Область Галиции удивительным образом совпадает по ландшафту с зоной гор и предгорий для той же Чехии, и галицийское общество по своей структуре неотличимо от чешского или любого другого малого народа Центральной Европы, а про то, что могло или должно было получиться из населения южнорусской степной зоны, нам неизвестно. Оно полностью заменилось, однако по своему быту и особенностям оно тогда походило и нынче сходно с кочевыми обществами тех же арабов, болгар или тюрок, которые то расцветают на миг, то гибнут в очередной местной Руине.

Таким образом, получается, что социальную структуру страны определяют именно ландшафтные особенности тех регионов, в которых она некогда была сформирована, и мы попробуем разобраться, как именно ландшафты влияют на структуру возникшего общества. При этом надобно понимать, что в процессе роста территории, занимаемой данным обществом (а мы еще рассмотрим условия, при которых происходит данный рост), происходит слияние и взаимопроникновение соседних двух обществ, и результирующее общество иногда оказывается калькой с более сильного или результатом механического смешения исходных двух обществ.

Для того, чтобы понять, как оно тикает, нужно внимательно вглядеться в «кирпичики» любого известного нам общества.

Актеры и Хор, или Принцип составления икебаны

1. Духовенство – мудрецы или резонеры. Цветок – «небо»

Создатель теории древнегреческого театра Эсхил когда-то сказал, что в театре все сводится к отношениям трех актеров, играющих на фоне огромного хора, который все их действия комментирует. Самого старшего и поэтому мудрого из актеров Эсхил при этом называет мудрецом или резонером (в зависимости от рода пьесы), и он должен отвечать в любой пьесе за «голос разума», или на худой конец на его долю приходятся все «умные речи и размышления».

В азиатской же натурфилософии, в искусстве составления живых композиций также утверждается, что она по сути составляется из трех цветков, и самый длинный и над всей композицией возвышающийся называется «небом», и он определяет высоту возникающей икебаны.

Итак, мы знаем, что первый элемент отвечает за то, о чем идет речь в нашей «пьесе» и насколько высоким будет букет. Иными словами, функции Духовенства сводятся к тому, что оно определяет уровень социального развития общества, к примеру развития абстрактных наук и культуры, а также дает государству законодательство и мораль.

Духовенство нужно, чтобы народ знал ответ на вопрос: «Почему так, а не иначе?» И после этого не так важно, как именно построен ответ. Это может звучать: «Так сказал Магомет», «Конфуций учит» или «из Блаженного Августина следует». Дальше идет текст объяснения.

Отсутствие сильного Духовенства в стране приводит к тому, что законы теряют свой общеупотребительный смысл и становятся элементами произвола – аристократического (в случае «басманного» или «Шемякина» правосудия) или буржуазного (в случае примеров, приводимых ОТенри, или историй о Рейнике-Лисе – американского или голландского правосудия). Сама же религиозность в таких случаях (Россия, Пруссия, Англия, США, Венеция и Голландия) из форм различного религиозного фанатизма легко переходит к формам политического различения индивидов. То есть в большинстве случаев русский православный, прусский евангелист, британский англиканец или кальвинист из Голландии затруднится разъяснить особенности догматов своей веры и вряд ли ответит, чем именно отличается его вера от католической (за вычетом разве что самых легко бросающихся в глаза внешних отличий). При этом русский, пруссак и англичанин с голландцем легко могут убить или умереть за свою веру, ибо в данном случае религия становится элементом политической лояльности своему государству, а не собственно вере или же Духовенству в частности. То есть верность аристократическим принципам в данном случае незаметно подменяет принципы религиозные, и этот момент часто путают. Но, впрочем, мы отвлеклись.

Роль Духовенства очень важна в развитии государства. Однако наибольших успехов в истории достигали именно те государства, где Духовенство было ослаблено. Именно потому, что Духовенство воевать не умеет. И чем больше духовников влияет на дела армии, тем хуже выглядят успехи страны на полях брани. Религиозность в войсках нужна, именно происходящая из аристократических принципов, ибо ежели она начинает генерироваться принципами религиозными, то войска устраивают погромы, занимаются массовыми сожжениями еретиков или истреблением ведьм, зато на полях почему-то получаются одни Мазурские операции да Мукдены с Цусимами.

Определив, зачем Духовенство не нужно, надобно определиться, для чего оно необходимо. Нужно оно для нормального судопроизводства, для того чтобы было возможно нормальное развитие бизнеса, чтобы законы в стране работали, а не зависели от тех или иных персоналий. Духовенство нужно для развития всей социальной жизни, для того чтобы было кому заниматься развитием филологии, этнографии и философии. Короче говоря, Духовенство стимулирует развитие всех социальных структур и технологий, не прямо связанных с военным делом или же экономикой. То есть сильные империи (которые по определению управляются Аристократией и не имеют внутри себя развитого Духовенства) обречены расширяться, а потом частично разваливаться в тот момент, когда работающая внутри них военная машина не в состоянии удержать данное государство от распада ввиду архаичности своего социального развития. То же самое ждет и буржуазные республики (к которым относятся кроме Голландии и Венеции нынешние США). Только в отличие от империй аристократических буржуазные республики расширяются за счет силы экономической, но социальное развитие и у них опять же оставляет желать лучшего, и рано или поздно погоня за выгодами экономическими приводит к развалу республики, какой бы богатой она ни была.

То есть Духовенство создает некие моральные скрепы общества, которые не дают этому обществу деградировать. А также оно развивает данное общество социально (и этим отличается от Аристократии, которая развивает общество государственно-политически). Однако надобно понимать, что, с другой стороны, Духовенство – это класс «умников», а отношение «умников» ко всем прочим во все времена и во всех обществах было, мягко говоря, весьма жестким.

В эпоху Платона, к примеру, именно «умниками» высказывались вполне серьезные предложения о введении «образовательного ценза», и те граждане, которые не могли сдать экзаменов, должны были быть приравнены к обычным рабам, то есть бессловесным животным, ибо умного от них – по мнению умников – все равно не добьешься. Этот подход – с лишением всех прав людей, по мнению «умников», «некультурных и недоразвитых», и объясняет существование и зарождение самого института рабства в истории. Иными словами, духовники по своей сути – психологически есть рабовладельцы, считающие, что есть они, «люди умные», и все прочие, у кого не должно быть вообще никаких прав.

Самым ярким примером общества, в котором фактически нет Духовенства, будет Россия. Как мы уже говорили, Духовенство всегда и везде тяготеет к структурам рабовладельческим, и поэтому Россия – это именно то самое общество, где все застревает на стадии социализма и общины. Советские колхозы с коммунами на «собственно русских землях» долго и упорно жили именно как вариант дореформенной крестьянской общины, а в тех краях, где было традиционно развито Духовенство – на Кавказе, в Средней Азии, во многих местах Украины, – они очень быстро вырождались в аналоги рабовладельческой латифундии, где председатель колхоза владел простыми колхозниками на манер рабовладельца, включая травлю людей собаками, работу на хлопковых полях – сколько получится, посадку и содержание «колхозников» в подземных зинданах, а также фактическое многоженство азиатских, кавказских (а часто и украинских) председателей колхозов со всеми доступными ему тетеньками. Ибо социальная структура данных ландшафтов и вытекающие традиции этому зело способствовали.

2. Аристократия – герои иль воины. Цветок – «человек»

Создатель теории древнегреческого театра Эсхил когда-то сказал, что в театре все сводится к отношениям трех Актеров, играющих на фоне огромного хора, который все их действия комментирует. Второго по возрасту и обычно самого красивого и сильного из актеров Эсхил считает героем или на худой конец воином (в зависимости от рода пьесы), и он должен отвечать в любой пьесе за «голос страсти», и на его долю по идеям Эсхила приходятся все «зажигательные речи и приключения».

В азиатской же натурфилософии – в искусстве составления живых композиций – также утверждается, что она, по сути, составляется из трех цветков, и второй по высоте цветок должен быть самым ярким и красивым во всей композиции, его-то и зовут «человек». Он отвечает за силу и яркость всей икебаны.

Итак, мы знаем, что второй элемент отвечает за те страсти, которые будут пылать в нашей пьесе, иными словами – за действие, и функции Аристократии сводятся к управлению обществом, к построению долгосрочных стратегий выживания и развития для данного общества, а также определяют уровень развития прикладных наук, военного дела или любых иных технологий, направленных на завоевание, развитие и защиту данного общества.

Аристократия нужна, чтобы воевать с окружающими и защищать свое общество от вражеских посягательств. Аристократия живет войною и ради войны. Именно поэтому те общества, в которых слаба роль Аристократии, не расширяются. Наиболее явным и одиозным примером без-аристократического общества является огромный Китай. Страна эта возникла как результат долгих, методичных и частых завоеваний – всеми, кому было не лень, и границы данного общества соответствуют тем границам, докуда дошли те из завоевателей, которым не лень было управлять местными кадрами. Когда иноземцы заканчивались, внешняя экспансия Китая заканчивалась вместе с завоевателями. Ибо собственная Аристократия была аккуратно вырезана агрессорами в незапамятные времена, и с тех пор Китай управлялся только местным Духовенством, которое потом стало судьями и чиновниками. Именно поэтому нынешние страшилки про то, что Китай вот-вот ринется куда-то что-нибудь завоевывать, – бред чистой воды. Если бы они могли, они бы уже две тысячи лет назад ринулись. А так это огромная скорлупа, оболочка, из которой злобные варвары вышибли мотор – раз и навсегда – хрен знает когда. Китай становится агрессивным лишь после того, как его завоевывают, и это «наведенная агрессивность», создаваемая чужеродной Аристократией, которая оказывается то и дело у «пульта управления» этим огромным и «безвольным» колоссом. Очень хорошим индикатором этого является то, что социальные отношения в Китае «застряли» в форме общества рабовладельческого. (Ибо то, что средний китаец готов впахивать за десять баксов в день или просто еду, и есть манифестация рабства, которое не навязано гадкими рабовладельцами, – оно имманентно зашито в головах членов этого общества.)

Причина этого в том, что в уклады жизни в обществе должны сменять друг друга по очереди: рабовладение сменяется феодальным укладом, феодализм – капиталистическими отношениями, капитализму на смену идут идеи социального равенства, а уж внутри социализма – особенности построения разнообразных коммун и колхозов порождают опять-таки начатки рабовладения. Так вот, Аристократия по сути своей – носительница феодальных идей, и в том случае, ежели ее нет (была некогда вырезана, как в Китае), – некому смещать точку социального равновесия от рабовладения к феодализму, и все общество в целом начинает застревать на фазе рабовладения, откуда при неких условиях оно может скачком переходить, не задерживаясь в феодализме, сразу к капиталистическим отношениям (что мы и наблюдаем в современном Китае).

Короче говоря, сильная Аристократия в государстве приводит к тому, что государство становится агрессивным, способным стратегически планировать свои действия (то есть ведет многоходовую, преемственную политику с дальними целями), создает мощную промышленность с уклоном в тяжелую индустрию, имея в виду, прежде всего, военный аспект своего развития, и, наконец, подталкивает развитие естественных наук – опять же с выходом, прежде всего, в военные технологии. Кроме этого, разумеется, развивается сильная власть.

В «Тарасе Бульбе», про которого сломано немало копий, обычное обвинение критиков состоит в том, что казаки перед смертью часто поминают веру православную, а так как быт и нравы этих людей всем известны, критики весьма сомневаются в такой уж нарочитой религиозности «степных лыцарей».

Да, с тех пор много воды утекло и многое забывается. Однако в любом фильме о Великой Отечественной мы сплошь и рядом видим сцены того, как люди идут в последний бой и с чувством говорят: «Считайте меня коммунистом!» или просят перед сражением принять их в партию. И ни у кого это не вызывает ни малейшего изумления, несмотря на то, что на тех же коммунистов или компартию в последнее время немало гуана вылито. И все понимают, что вчерашний шахтер и колхозник перед тем смертным боем коммунистического «Манифеста» в глаза не видывал и скорей всего думает, что Энгельс был женой Маркса. То есть о том, что такое коммунизм, представления у него самые смутные. Однако он перед Курской битвой просит принять его в партию с тем же пылом, что и давешний казнокрад и горький пьяница Мосий Шило перед боем просит друзей постоять за крест православный и Русь-матушку. И его берут в коммунисты, равно как казаки будут целовать крест перед Мосием.

Равно как пираты Френсиса Дрейка, выходя на бой с Непобедимой армадой, будут бить челом перед государыней и клясться умереть, но не сдаться католикам (отличие англиканской церкви от католической только в том, что у англиканцев король вместо папы. Во всем остальном разницы не замечено). Они будут клясться на католической Библии и целовать крест католический и плакать, когда Елизавета ответит им: «Идите и спасите нас от католиков!».

В последнем примере особенно хорошо видно, что под религиозностью очень часто имеют в виду два самых разных понятия, и религиозность казаков Тараса Бульбы, пиратов Дрейка иль безымянных солдат, принятых в коммунисты перед Сталинградским сражением, не вызывает сомнений, но она отличается от религиозности польского шляхтича или испанского инквизитора, собирающегося на бой с иной стороны.

Так вышло, что историю того же Тараса Бульбы больше описывают и критикуют именно те, кто унаследовал традицию выморочной Речи Посполитой, и с их точки зрения внезапная религиозность того же Мосия Шило выглядит удивительно. Это значит лишь то, что, скорее всего, предки их не стояли «под Орлами» у той же батареи Раевского и при Полтаве. Их не было. (Боюсь предполагать, где были предки сих описателей с критиками в дни Отечественной. Предположим, что по дефолту они были эвакуированы в Ташкент с прочими деятелями культуры.) Именно поэтому они и не могут понять, откуда берется несомненная религиозность Мосия Шило, ибо в их традициях этого всего не было (это же и причина, почему не стало Речи Посполитой, и это для них обидно).

Итак, повторим функции двух верхних классов любого общества. Духовенство – скрепы данного общества, которые не дают данному государству разваливаться. Они же и смирительная рубашка для любого общества, порой не дающая ему шанс на развитие.

Аристократия – мотор, расширяющий территорию данного общества и стратегический центр управления, выбирающий те или иные внешние цели для государства.

То есть общество со слабым Духовенством теряет свои территории так, как это происходит в России и Англии, со слезами, обидами, но чувством: «Хрен с вами, мы все равно все вернем», а общество с сильным Духовенством типа французского иль испанского обязательно устроит кровавую резню в Алжире или Голландии, ибо здесь цели гораздо более охранительные, и совершенно нет никакой уверенности, что все удастся вернуть. Поэтому и уходят, убивая всех, кого смогут, отравив родники и нагадив в колодцы.

Со времен Эсхила так повелось, что главными лицами любой пьесы были и остаются мудрецы и герои, и потому Духовенство и Аристократия были и остаются у нас классами управляющими или господствующими.

Перейдем теперь к классам управляемым. Для начала вообразим себе некое сфероконское общество, в котором всех четырех классов поровну. Выяснится, что каждый аристократ и духовник приносит по одному условному ресурсу в общую копилку данного общества, ремесленник создаст три ресурса, а крестьянин – пять. Это значит, что если обществу нужно больше ресурсов, то выгоднее, чтобы у нас было больше крестьян, если же ресурсов достаточно, то можно размножать хоть аристократов с духовниками. То есть господствующие классы по сути своей являются нахлебниками на этом празднике жизни, ремесленники кормят сами себя (и еще чуток остается), зато крестьянин работает за себя и того парня.

3. Буржуазия – плуты, торговцы и воры. Цветок – «цветы»

Создатель теории древнегреческого театра Эсхил когда-то сказал, что в театре все сводится к отношениям трех актеров, играющих на фоне огромного хора, который все их действия комментирует. Самого младшего и поэтому ловкого из актеров Эсхил при этом называет плутом, торговцем иль вором (в зависимости от рода пьесы), и он должен отвечать в любой пьесе за «развлечение зрителя» или на худой конец на его долю приходятся шутки, проказы и розыгрыши. При этом роль плута понималась трояко: с одной стороны, именно он втравливает героя во все события, и в этом его роль отрицательна, с другой – он советами помогает герою из событий выпутаться, и в этом его роль положительна, а в третьих – именно плут был гонцом иль посланником, который сообщал герою «волю богов».

В азиатской же натурфилософии – в искусстве составления живых композиций – также утверждается, что она составляется из трех цветков, и самый короткий цветок помогает объединить композицию в единое целое и придает ей «особость». Он отвечает за объем композиции и зовется просто «цветок» или «растение».

Буржуазия занимается тем, что ей ближе к сердцу, – экономикой. Она выходит из ремесленных цехов и гильдий – больших городов, и поэтому она связана с легкой и пищевой промышленностью, сферой услуг, а также всем, что каким-то образом связано с частной жизнью граждан и их потреблением. В идеале буржуазное общество видит себя в мире без войн и насилия, где правит богатство и нет морально-правовых норм, чтобы это самое богатство как-либо ограничить. Не случайно Венецию мы знаем по Венецианскому карнавалу, где люди, скрывая личность под маской, могли делать что им угодно – от невинных шуток до самых разнузданных развлечений, когда совокупление происходило невзирая на возраст, пол и вид объекта страсти. С одной стороны, это кажется дикостью или особым приколом для привлечения туда любострастников со всей Европы, а с другой – это указание на слабость веры, нарочно подчеркнутое местной властью. Раз нет норм и правил, то нет и чувства вины, которая порождена моралью и совестью, а стало быть, можно грабить, обирать и эксплуатировать любую сиротку. «Вчера я встретил сиротку, – маленькая, ручки-ножки худенькие, на виске жилка синяя… Не поверите, господа, – я плакал! Е**л и плакал!» — это именно про то самое.

Умножение капитала – дело интимное. Ему не должны мешать ни дворянская честь, ни вера в Господа, ни страх (хоть смерти, хоть потери души иль – бесчестия). Идеал буржуазного общества – это поиск «сироток» с последующей их е**ей и слезами. То, что при этом данное общество сплошь и рядом паразитирует не только на всех окружающих, но и на самих себе, данную структуру весьма мало трогает.

Ведь не просто так карнавал – венецианское изобретение, равно как «кварталы красных фонарей» пошли из Голландии. Людям нужно жить здесь и сейчас. Сегодня они джюнджюрят некую абстрактную «сиротку», а завтра эта самая «сиротка», став женщиной, не сможет рожать. Или же «сиротка» та была мальчиком, и, попав в армию, она пошла страну защищать, и вместо того чтобы драться с противником, она спускает штаны и рада на все для этих самых противников. А в итоге все без исключения буржуазные республики обязательно обзаводятся наемной армией, ибо сами буржуа бабки делают да занимаются «потреблядством», «сиротки» в их краях вымирают, а страну защищают исключительно наемные дядечки. Пока бабки есть. А нет бабок – нет пряников. Так было с Венецией, так случилось с Голландией, так будет с США.

На вопрос, почему, ответ прост: тут нету Аристократии, которая умеет смотреть дальше своего носа и умеет себя самоограничивать. Хотя бы потому, что, разжирев, тяжко влезть в рыцарские доспехи, и толстую жопу лошадь не вынесет. В итоге аристократы занимаются физо именно потому, что они должны держать себя в форме. И физической и парадной. Для Буржуазии этой проблемы нет. В лучшем случае буржуа будут ограничивать себя в пище лишь ради собственного здоровья, или чтобы дали кому-то присунуть, или чтобы тебе присунули ради вполне земных выгод. То, что нужно быть стройным, сильным и ловким ради того, чтобы когда-нибудь послужить, для Буржуа пустой звук и сотрясение воздуха. А самоограничение начинается с малого. И отсутствие его тоже. Сегодня ты позволил себе съесть конфетку, завтра отпердолил «сиротку», затем обул с десяток «лохов» с нарисованными тобой фантиками, а потом на тебя из зеркала смотрит жирный, похотливый, вороватый и мерзкий хрюн, а ты удивляешься: «Почему Бога нет?»