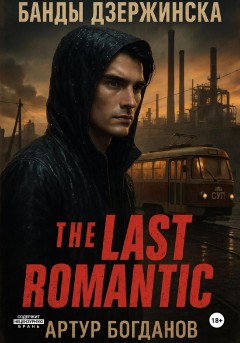

Последний романтик. Банды Дзержинска

Предисловие

Дайте мне эмоций! Наполните мою душу трепетом любви! Если вы не сможете этого сделать, тогда я сам зажгу пламя любви в вашем сердце!

Я заставлю ваше сердце биться в такт забытым мелодиям, вспоминать то, чего не было, тосковать по тем, кого вы никогда не знали. Я разолью в вас вино меланхолии и опьяню до головокружения – ведь только так, в этом сладком угаре, можно по-настоящему почувствовать, что значит любить…

И начну прямо сейчас – с этого мгновения, с этой строки, где буквы уже перестают быть просто чернилами, а становятся ключами к тем потаённым вратам, за которыми бьётся сердце, готовое загореться.

С уважением, искренне ваш Артур Богданов.

Любовь… Хм… А знаете ли вы, что есть любовь?

Конечно, каждый из нас когда-то чувствовал её трепетное прикосновение. Но у каждого – своя любовь, своя тайна, своя боль и своя сладость. Сколько раз я пытался отыскать в фильмах и книгах историю настоящей любви. Но, увы, их мало. Совсем мало. Разве что вспоминаются шекспировские Ромео и Джульетта, да и те скорее символ, чем правда.

Так где же отыскать настоящую историю любви? Может, она слишком обыденна, чтобы о ней писать? Или, быть может, слишком чиста, чтобы привлекать праздный взор?

Я решил проверить и потому взялся за перо. Перед вами – «Последний романтик. Банды Дзержинска». Это не сказка о страсти, пожирающей сердца, не мелодрама о несчастных влюблённых. Это правда – грубая, неидеальная, но настоящая. Та, что живёт не в книгах, а на улицах, в подворотнях, в сердцах тех, кто ещё способен любить без прикрас, без лжи и высоких слов.

Любовь приходит внезапно – как удар обухом в темноте. Не спросив, не предупредив. Ты ещё не видишь её лица, но уже узнаёшь по шелесту голоса, по тому, как воздух меняет плотность вокруг.

И первое, что ты чувствуешь – не восторг, не трепет. Страх. Глухой, животный страх, что вот сейчас – сию секунду – она развернётся и уйдёт. Уйдёт навсегда. А ты останешься стоять, как дурак, с открытым ртом. Мозг лихорадочно мечется в поисках слов, но найдёт лишь обрывки фраз, бессвязных и жалких. Сердце бьётся так, будто рвётся через рёбра. Кишки скручиваются в тугой узел. Ты пытаешься говорить – и язык, предатель, становится ватным. В голове одна мысль: Сейчас она увидит, что ты – никто. Ничтожество. Сумасшедший сбежавший с дурки.

Но это не останавливает. Наоборот – ты готов на всё ради неё, ради любви.

Броситься под колёса. Встать против толпы с голыми руками. Умереть. Потом, кто-то скажет: Он был дурак и ей это было совсем не нужно! И будут правы. Но в этот момент ты не принадлежишь себе!

Мой друг погиб в драке в одной из битв группировок, потому что его накануне бросила девушка. Он мог бы сбежать с поля боя, как сделали все остальные, и я в том числе, но та боль, которую он испытывал, не позволила ему это сделать. Он остался стоять один против целой толпы, вооружённой палками, металлическими прутьями, ножами и ещё бог знает чем. В то время я ещё не познал эту боль и понял причину произошедшего намного позже.

Ещё в детстве я впервые ощутил это – странное, звенящее чувство, будто кто-то провёл пальцем по самой грани души, оставив после дрожь и сладкое томление. Я запомнил эти мгновения и жаждал вновь их пережить. Жизнь вела меня извилистыми тропами: первая любовь, обжигающая своей чистотой, первые отказы, холодные, как осенний ветер. Но я шёл, преодолевая тени сомнений, пока однажды не обрёл то, чего так жаждал. Мы были вместе пару лет, но теперь те дни кажутся мне сном, ускользающим сквозь пальцы. Остались лишь обрывки: её смех, приглушённый полутьмой комнаты, тепло кожи под ладонью, тени на стенах, танцующие под мерный стук дождя. Всё остальное – как в густом тумане: я знаю, что там было счастье, но не могу разглядеть его черт. Лишь пустота на месте былых восторгов, будто кто-то выжег воспоминания паяльной лампой, оставив только пепел и осколки.

За эту любовь я заплатил сполна. Боль, что пришла после, была невыносима – острая, как лезвие, и глухая, как удары собственного сердца в подушку по ночам.

Маленькая девочка со взглядом волчицы…

Эти строки звучат иногда во мне, как эхо из другого мира. Они – про неё. Про меня. Про нас обоих, таких жестоких и таких хрупких, разбившихся друг о друга, как волны о скалы. И теперь, когда я пишу эти строки, я понимаю: возможно, настоящая любовь – это не свет. Это тьма, в которой мы наконец видим себя настоящих.

Давно уже угасло во мне пламя любви. Прошли годы с тех пор, как моё сердце, некогда пылкое и отзывчивое, превратилось в холодный камень. Быть может, так и лучше – жить безмятежно, без терзаний, без этой сладкой муки, что зовётся любовью? Быть может, спокойствие дороже всех восторгов и страданий?

Но где-то в глубине, под слоями равнодушия и усталости, ещё тлеет искра – слабая, едва живая. И шепчет она, что, может быть, мне ещё доведётся ощутить тот давно забытый вкус… Хотя бы на миг. Хотя бы в последний раз. А если не в этой жизни, то уж в следующей – наверняка.

Но прежде – позвольте поведать вам всё, как было. Готовы ли вы пройти этот путь со мной? Да? Тогда – вперёд.

Посвящается тем, кто любил без остатка, дрался за честь, горел и угасал в суровых 90-х. Тем, чьи сердца бились в такт с какофонией улиц, кто знал цену слова и чести.

Глава 1. Банды Дзержинска. Законы улиц

Я родился и вырос в Дзержинске – сером, дымном городе, затерянном среди лесов и промзоны. Не просто точка на карте, а крепкий промышленный узел края, где трубы заводов впивались в небо. Четыреста тысяч человек, прикованных к этим гигантам, будто каторжники. Утром серые потоки людей стекались к проходным, вечером растекались по обшарпанным дворам. Воздух густой, с привкусом химии, будто сам город медленно окисляется, как брошенный в болото гвоздь. До столицы Волго-Вятского края, Нижнего Новгорода, – рукой подать, километров двадцать.

И здесь все четыреста тысяч душ знали: жизнь – это борьба. Борьба за место, за глоток воздуха, за право быть сильнее. Особенно ярко этот закон проявился в девяностые. Страна рухнула, оставив пустоту, которую тут же заполнили те, кто не боялся крови.

Телевизоры захлестнула волна бандитской романтики – «Бригада», «Бандитский Петербург»… Но для нас, дзержинских пацанов, это была не выдумка. Это была реальность, в которой мы жили. Улицы Дзержинска стали ареной, где молодые и голодные парни мерялись силами, а слабые бесследно исчезали в подворотнях. Ветер гулял по пустырям, разнося шепот: «Кто смел – тот и съел».

Мы, выросшие среди обшарпанных подъездов и ржавых гаражей, жадно впитывали эту криминальную романтику, струившуюся с экранов. Грезились не просто деньги – власть. Власть над улицами, над людьми, над собственной нищей судьбой.

Красивые девушки в норковых шубах, машины с тонированными стёклами, рестораны, где официанты кланяются в пояс… Всё казалось таким близким. Достаточно было одного решительного шага, одного разговора по-мужски в тёмном переулке, одного нажатия курка.

А смерть? Когда ты молод, смерть – абстракция, призрачная тень за горизонтом. Сегодня ты пьёшь шампанское из хрусталя, сегодня тебя боятся, сегодня ты – царь. А завтра… Кто в молодости думает о завтра? Лучше год прожить тигром, чем всю жизнь – дворовой шавкой. Такова была эпоха. Такова была наша молодость – жёсткая, как дзержинский асфальт, и беспощадная, как зимний ветер с Волги.

В те годы город был поделён между несколькими группировками, ставшими главными игроками на этой шахматной доске:

«Кировские» – хозяева пролетарской твердыни. Их вотчина – обширный Кировский район, царство обнищавших рабочих, люмпенов и отчаянных пацанов, для которых улица стала законом. Здесь стоял градообразующий оборонный завод, чьи цеха, некогда гордость страны, теперь дышали ржавчиной и безнадёгой. «Кировские» не просто правили – они были плотью от плоти этого места. Их методы – простота и беспощадность.

В отличие от них, «СУП» – старые тени центра. Старая Правда, Урицкого, Победа – три улицы, сплетённые в тугой узел в сердце города. Здесь время текло медленнее: старые дома, узкие переулки в полумраке. Территория традиций, где уважали умение держать слово больше, чем голую силу. Но за патриархальным фасадом скрывалась железная хватка. «СУПовцы» не бросались в драку первыми, но если уж вступали – бились до конца. Их боялись за холодный расчёт и умение бить точно в цель.

Прямой противоположностью по духу были «КТР» – «Пердуны» с разрозненным фронтом. Короткая, Тарасова, Раздольная – три улицы, разбросанные по городу. Их союз казался натянутым. Прозвище «Пердуны» они получили за привычку рассыпаться при угрозе. Не славились ни храбростью, ни сплочённостью. Их сила – в умении исчезнуть, переждать бурю, вернуться, когда враги передерутся. Но даже трус имеет предел: собравшись в кулак, «КТР» бились отчаянно, пытаясь смыть позорное прозвище.

Особняком стояли «МАРК» – две стороны монеты. Малахова, Авангардный, Ромашково, Крылова. Их земли – два мира: новый микрорайон Авангардный с девятиэтажками и новенькими машинами городской элиты, и ветхие домишки с застывшим временем. «МАРК» балансировали между ними. Не такие жестокие, как «Кировские», но не позволяли унижать себя, как «КТР». Их сила – в деньгах и связях, а не в голой агрессии.

И, наконец, «Ракетчики» – маленькие, но смертоносные. Улица Ракетная – узкая, как ствол, зажатая между промзоной и свалкой. Ни богатства, ни людских ресурсов. Зато – ярость. «Ракетчики» знали, что их могут стереть в порошок, и жили по закону зверя: бей первым, бей наверняка.

Эти группировки были не сборищами пацанов, а стройными, почти военными структурами со своей четкой иерархией, законами, рангами и ритуалами. Попасть в их ряды мог любой паренёк от пятнадцати с подконтрольной территории. Но подъем по иерархии требовал не желания – крови, преданности и готовности умереть за своих.

Путь наверх начинался со дна – статуса «Огурца». Зеленый новобранец. Его обязанности суровы: дважды в неделю – обязательные «сборы» (на пустырях, в гаражах, на «коробках»), где отмечали явку и разбирали отсутствующих; регулярный взнос в «общак»; участие в «базарах» – разборках на передовой, часто с ржавой арматурой вместо оружия. Отступление от правил – пропуск, неуплата, трусость – каралось быстро и жестоко.

Следующая ступень – «Микроны». Сбросить клеймо «зелёного», доказать, что ты не расходный материал, можно было лишь испытаниями: проявить бесстрашие в схватке с превосходящим врагом; расширить влияние, приведя минимум троих новых; доказать абсолютную надежность, ставя общее выше личного. Нарушение доверия, особенно трусость или побег, каралось жестоким избиением, часто означавшим изгнание. «Микроны» имели чуть больше свободы, но до авторитета было далеко.

Значительный шаг вверх – «Малолетки». Уличные младшие командиры. Сюда – лишь по крови, доказавшие преданность в боях не раз. Освобождались от «сборов», но обязаны были быть в первых рядах в серьезном конфликте. Не платили в «общак», но получали из него помощь. Их слово имело вес: могли разнимать драки младших, вершить суд над провинившимися. Но и ответственность была серьёзней: «Малолетку»-труса или предателя ждала беспощадная расправа и изгнание.

Костяк и оперативное ядро любой группировки – «Старшие». Уже не мальчишки, но еще не «воры в законе». Парни за двадцать, часто с зоной за плечами, знавшие цену слову и крови. Именно они: вели переговоры на «стрелках», пытаясь замять конфликт до «базара»; контролировали внутренний порядок, не допуская беспричинных грабежей и бузы среди младших; распределяли средства «общака» – кому передача в зону, кому помощь после больницы. Их авторитет признавали враги. Убийство «Старшего» означало войну на уничтожение.

На вершине пирамиды власти – «Старики». Фигуры почти мифические, редко появлявшиеся на «сборах». Держали под окончательным контролем финансы «общака»: взятки ментам, помощь «сидельцам». Общались исключительно со «Старшими», через них передавая приказы и вынося окончательные вердикты. Их сила – в связях криминального мира, где слово порой значило больше пули. Решения – окончательны и обсуждению не подлежали.

Так и текла жизнь в этой параллельной реальности – от «сбора» к «сбору», от разборки к разборке. Пути расходились: одни поднимались, другие ломались и исчезали. Кто-то погибал в драках, кто-то садился надолго, кому-то везло выжить и стать «Старшим». Над всем царил непреложный закон: предательство «своих» означало изгнание. Без исключений.

Была в тех годах своя, жестокая справедливость: большинство жило одинаково бедно. Деньги – лишь у бандитов да спекулянтов, да и те жили с оглядкой, зная: сегодня в шоколаде, завтра – в земле. Мир мерился другими ценностями: Отвага – не струсить против десятка. Мужество – не сдать своих, даже под пыткой. Уважение – не купить, не выпросить, только заслужить.

И девчонки любили не за кошелёк, а за характер. За то, как парень держится в драке, как смотрит в глаза, как говорит – жёстко, без лишних слов.

Время было такое: любое утро могло стать последним. Могли посадить, могли убить в драке. И от этого чувства горели ярче. Не было зависти – у всех было одинаково: одна пара джинсов на три года, кроссовки, переклеенные «Моментом», бутылка «Рояля» на всех – и то праздник.

Вопреки мнению, дзержинские группировки не были чисто криминальными образованиями. Среди членов – отчаянные парни из рабочих кварталов, где деньги считали по копейкам. Но нередко к группировке примыкали и те, кто рос в достатке, чьи родители были инженерами на заводах. Однако социальные границы стирались во дворе. Здесь главным было не богатство, а умение постоять за себя и «своих». Группировка же давала защиту. Чем больше людей в составе – тем крепче репутация. Одиночек – презирали. Их клеймили «Быками» – позорное имя труса, неспособного жить по уличным законам. До пятнадцати нейтралитет прощался, потом наступал выбор: либо ты с «улицей», либо против неё.

Выбор был двояким.

Первый путь – отказ. Жизнь «Быка» безопаснее, но унизительнее. Максимум – отберут деньги, дадут подзатыльник, обзовут. Слухи о жестоких унижениях строптивых ходили, но лично я такого не видел. Зато видел, как над ними смеялись, толкали. Они оставались живы, но теряли уважение навсегда.

Второй путь – вступление. Это не просто гулять с пацанами, это принять их законы. Держать слово – и подтверждать его кулаками. Отвечать не только за себя, но и за улицу. Если бьют «твоего» – обязан мстить. Так и начинались «базары» – уличные войны «стенка» на «стенку».

Итак, выбор был прост: «Бык» – трус, но живой. Или «свой» – крутой, но с риском оказаться в реанимации или в гробу.

А что выбрали бы вы?

Глава 2. Первая любовь

Первая любовь пришла ко мне лишь в девятом классе. Шёл 1995 год, суровая эпоха, когда улицы городов жили по своим законам, а подростковая жестокость порой граничила с уголовщиной. Мне уже исполнилось тринадцать, и я, как и все мальчишки моего возраста, метался между романтическими мечтами и суровой правдой жизни.

Девочка была невероятно красивой – высокая, стройная, с вьющимися каштановыми волосами до плеч и большими тёмными глазами, в которых, казалось, отражалось всё небо. Машу называли «кожа да кости», но это была та самая хрупкость, которая завораживала: тонкие запястья, длинные пальцы, будто созданные для музыки или поэзии, лебединая шея, делавшая её осанку горделивой. Она носила простую одежду – джинсы, свитера, ветровки, – но выглядела в них королевой. Да, именно так – королевой нашей одиннадцатой школы. Училась она в 9 «В». И всё же я так и не решился сказать ей о своих чувствах.

Причина была проста и жестока: Маша встречалась только со старшеклассниками – нагловатыми парнями из десятых и одиннадцатых классов, уже успевшими зарекомендовать себя в местных группировках. Они курили в подворотнях, носили кожаные куртки, разбирались в мотоциклах и знали, как поставить на место любого, кто посмеет перейти им дорогу. А я? Я был никем – тихим, не умеющим драться, не вхожим ни в одну из уличных банд.

Я мог лишь наблюдать за ней издалека. Видел, как старшеклассники на переменах обступали её, перешёптывались, заигрывали, а она смеялась в ответ, бросая на них взгляды, от которых у меня сжималось сердце. Что я мог ей предложить? Романтику? Стихи? Чистую любовь? В нашем мире это ничего не значило. Даже если бы я осмелился подойти, если бы она, вопреки всему, согласилась бы со мной встречаться – что дальше? Через день-два ко мне подошли бы парни из «МАРК» – местной группировки, державшей нашу школу под своим влиянием. Они бы непременно объяснили мне, что так делать не стоит. Объяснили бы кулаками. А Маше намекнули бы, что с «Быками» не связываются.

«Бык» – так презрительно называли тех, кто не состоял ни в одной банде. Быть «Быком» означало быть беззащитным. Правда жизни была проста: один против всех – это в кино герой побеждает, а в наших дворах девяностых – тебя просто затопчут.

Девчонки тогда, конечно, не могли себе позволить встречаться с кем попало. Ведь если парень не мог за себя постоять – значит, не мог защитить и её. А защищать приходилось постоянно: от приставаний, от намёков, от последствий уличных разборок. Помнится, даже если ты выиграешь один на один – завтра к тебе придут трое. И тогда уж не до любви.

Сила в те годы решала всё. Умение унизить слабого возвышало в глазах других. Подростковая жестокость стала нормой, почти развлечением. Парни из банд чувствовали полную безнаказанность – милиция если и появлялась, то лишь для галочки. По всей стране бушевал хаос, а на наших улицах царили свои, железные порядки.

Так моя первая любовь и осталась несбыточной. Я мог лишь мечтать, смотреть на неё издалека и хранить свои чувства где-то глубоко внутри. Лихие девяностые… Время, когда даже самое чистое чувство могло быть смертельно опасным.

Глава 3. Прощай, школа!

Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею.

Как они быстро летят! Их не воротишь назад.

Разве они пролетят без следа?

Нет, не забудет никто никогда школьные годы!

Евгений Долматовский, «Школьные годы»

Эти строчки звучали тогда горькой иронией. Лето 1995 года дышало на город тяжёлым воздухом, пропитанным запахом асфальта и тополиным пухом. В августе мне должно было исполниться четырнадцать, и сама жизнь, казалось, замерла перед выбором: остаться в школе, тянуть лямку до одиннадцатого класса, потом – институт, о котором я даже не мечтал? Или пойти в училище, получить профессию и начать зарабатывать?

Этот выбор усугублялся семейной ситуацией. Родители к тому времени окончательно разошлись. Наша просторная трёхкомнатная квартира с высокими потолками растворилась в цепочке обменов, оставив после себя лишь убогую «двушку» да крохотную «однушку». Отцу досталась лучшая доля – та самая двухкомнатная квартира на окраине и новенькие «Жигули-семёрка», матери – дом в деревне и малогабаритная «однушка».

Мысль об отце неизбежно возвращала меня в прошлое. Отец всегда был необычным человеком – стремился к недоступным знаниям, желал быть лучше других, умнее, выше. Много читал, занимался саморазвитием, быстро осваивал языки, неплохо играл на гитаре. С помощью книг и ума мог разобраться с любым вопросом. В восьмидесятые за неординарные способности его отправили в командировку в Сирию. Тогда мы поехали всей семьёй и жили там около трёх лет.

О, Сирия… Прекрасный край! Сколько воспоминаний: архитектура, живописные места, животный мир! Одни вараны и богомолы чего стоили – словно существа с другой планеты. Часто мы ездили на экскурсии к памятникам, встречая на пути огромные поля красных маков, взбирались в горы к водопадам. Водопады Аль-Сайдаята низвергались с чёрных скал, будто небо прорвалось. Вода, взбитая в белую пену, ревела, вырываясь из каменных тисков. Я стоял, подняв лицо к ледяным брызгам, и кричал что-то, но голос тонул в грохоте. Это было безумием!

А розы… Белизна их бутонов была не холодной, как снег, а тёплой – словно слоновая кость. Лепестки, тонкие и полупрозрачные у краёв, к центру сгущались в плотную спираль, напоминая старинные свитки. Аромат – нежный, почти медитативный, без сладости дамасских роз, но с холодноватой чистотой и горьковатой изысканностью. Первой волной накатывала терпкость белого чая с лимонной остротой, потом – минеральная прохлада камня, горечь побегов, оттенки белой камеди и цветочных ферментов. Вместо сладости – ландышевая прозрачность. Этот запах можно было назвать «застывшим шёпотом». Те розы пахли вечностью, а вечность, как известно, не умещается в бутылку духов. Она живёт только в памяти.

Но эта красота и гармония остались в прошлом. После возвращения из Сирии отец начал пить. Стал высокомерным. У родителей начались скандалы, и мама подала на развод. После развода он запил окончательно. Деградировал на глазах, увлёкся эзотерикой: разгонял тучи руками, «лечил» людей аурой, считал себя избранным. Деньги на моё содержание не давал – откуда им было взяться? С работы его выгоняли за пьянство и заносчивость.

Тогда, я изредка навещал его – не из жалости, а из долга. Квартира была завалена пустыми бутылками, пепельницы переполнены. На столе – книги от оккультизма до эзотерики. А мама крутилась между работой, огородом и квартирными обменами – в те годы это был единственный способ не провалиться в нищету окончательно.

А потом в нашей жизни появился Андрей. Он вошёл неожиданно – как будто из тех самых боевиков, что крутили по вечерам в полупустых видеосалонах. Высокий, с широкими плечами дальнобойщика и спокойными, привыкшими всматриваться в дорожную даль глазами. Ему было тридцать шесть, но в нём чувствовалась какая-то вечная мужская сила – та, что даётся жизнью: кулачными разборками, армейской службой, ночными рейсами через пол-Европы.

Андрей обожал Шварценеггера. В его смехе, в том, как он поправлял заломленную кепку, даже в том, как закуривал, стоя у подъезда, было что-то от героев «Коммандос» или «Хищника». Но в отличие от экранных персонажей, он не стрелял из пулемётов – он просто жил так, будто вокруг всегда были джунгли, где выживает сильнейший.

– Не бойся никого, – часто говорил он мне. – Все они фраера, пока толпой ходят. А когда прижмёшь одного в тёмном углу – и сразу щенком заскулит.

Его биография читалась как гимн лихому времени: боксёрский зал, мотокроссы по грязным просёлкам, армия, где он, по его словам, учился жизни. Друзья у него были разные – и те, кто ходил по лезвию ножа, и те, кто этот нож отбирал. Город знал его, уважал, а кое-кто и побаивался.

Он возил грузы в Испанию. В те годы это звучало как космическая экспедиция. Его «Опель», один из первых иномарок в городе, который он привез в кузове своей фуры, казался пришельцем из будущего на фоне старых «Жигулей» и потрёпанных «Волг».

Но самое удивительное было в другом. За всей этой брутальностью скрывался удивительно светлый человек. После долгих рейсов он валился на диван, включал «Тома и Джерри» и хохотал, как мальчишка, когда кот грохался со шкафа. В компаниях он был душой – его байки про пограничников, про пьяных финнов, про таможенников, которых он водил за нос, слушали, затаив дыхание. И в тот момент, когда он, смеясь, рассказывал очередную историю, я понимал: этот человек стал для нас чем-то большим, чем просто мамин ухажер. Он стал нашей крепостью. Его присутствие наполняло меня уверенностью – с ним я чувствовал себя под защитой. Наши шутливые потасовки во дворе постепенно превращались в настоящие уроки выживания. Его огромные ладони мягко поправляли мою стойку, а низкий голос говорил: – Ноги шире, локти прижал, смотри в глаза, а не в пол.

Его мощные руки, обхватывавшие меня в дружеских объятиях, могли в любой момент превратиться в грозное оружие, и я жадно впитывал каждое движение, каждый приём. «Попробуй вырваться», – говорил он, и я извивался, как угорь, пока не находил слабое место в его захвате. Однажды, вытирая пот со лба после очередной тренировки, Андрей бросил: – Тебе бы боксом заняться.

Послушав его совет, я записался в ближайшую боксёрскую секцию в спортзале школы №4, где пахло потом, кожей боксерских перчаток и надеждой. Тренер на первом же занятии поставил меня в спарринг против рыжего верзилы с руками как молоты. Тот обращался со мной, как с тренировочной грушей, его кулаки оставляли синяки на моих боках, а мои редкие ответные удары растворялись в воздухе. Через несколько таких тренировок я понял – здесь меня не научат драться. Быть боксёрской грушей и позволять вышибать себе мозги мне вовсе не хотелось. Я решил тренироваться дома. Андрей не стал ругать меня, только молча привёз из гаража ржавые гантели и самодельную штангу.

– Будем делать из тебя человека, – сказал он, и в его глазах я увидел ту самую непоколебимую уверенность.

В четырнадцать лет я был очень худым и весил не более сорока килограммов. Мне необходимо было набрать вес, чтобы нарастить мышечную массу и приобрести физическую силу, но мне никак не удавалось этого сделать. Рацион в девяностые был самым незатейливым и в основном состоял из того, что выросло в деревне на огороде. Я очень много двигался, часто играл в футбол или просто гонял мяч во дворе – короче, тратил намного больше калорий, чем потреблял. Мышцы никак не хотели расти.

Андрей следил за моими попытками нарастить мышцы с ироничной улыбкой.

– Ты как тот индеец из твоей книжки, – говорил он. – Дух сильный, да тело пока слабое. Но в его глазах я видел одобрение – он ценил моё упорство, эту мальчишескую готовность биться против всех и вся. И пусть мышцы не хотели расти, зато росло нечто более важное – характер, закаляемый в горниле девяностых.

Мама после основной работы занималась обменом, выстраивая сложные цепочки из нескольких квартир. В её глазах читалась та особенная усталость, которая бывает у людей, вынужденных считать каждую копейку. После основной работы она превращалась в мастера сложных жилищных комбинаций – настоящего гроссмейстера обменных операций. Те годы вытравили саму возможность простых сделок. Сбережения бабушки – те самые, что когда-то могли стать квартирой – теперь не стоили и коробка спичек. Деноминация смела остатки советского благополучия, оставив людям лишь их квадратные метры как последний оплот стабильности.

Мама изучала объявления в газете «Из рук в руки», испещряя их пометками. Её блокнот превратился в лабиринт стрелочек: «однушка» в центре → «двушка» на окраине → трёхкомнатная в спальном районе…

Но однажды схема сошлась. Наша тесная однушка превратилась в просторную (по меркам того времени) двушку. Это была старая панельная пятиэтажка на окраине города. Двухкомнатная угловая квартира без ремонта, в ужасном техническом состоянии. Из окон открывался вид на гаражи, помойку и какие-то хозяйственные постройки. Зато теперь у меня была своя отдельная комната. В четырнадцать лет об этом можно было только мечтать! Мы быстро сделали своими силами косметический ремонт и переехали в новое жилище.

Проживавший в нашем подъезде контингент тоже оставлял желать лучшего. На втором этаже обосновались алкаши, которые постоянно буянили и дебоширили.

Их жизнь крутилась по замкнутому кругу: тюремная камера – вытрезвитель – грязная лестничная клетка. Запах стоял соответствующий – перегар, моча, дешёвый табак. По ночам из их квартиры доносились дикие крики, звон разбитых бутылок, а утром на ступенях валялись окурки и осколки стёкол. Соседство с ними было крайне неприятным.

Андрей сразу же навел порядок, и они утихомирились. По крайней мере, ни к кому в подъезде или во дворе не докапывались и не вымогали деньги. Свою преступную деятельность неблагополучные соседи вели где-то на стороне. Андрея они боялись и поэтому уважали.

Однажды, выйдя из подъезда, мы столкнулись с местным алкашом и дебоширом из соседнего дома. Это был здоровый молодой мужик лет двадцати пяти. По габаритам он не сильно уступал Андрею, и их силы были примерно равны.

– Эй, есть деньги на пиво? – агрессивно рявкнул здоровяк.

– Ты ничего не попутал? – спокойно спросил Андрей.

– А ты чё, крутой? Давно по морде не получал? – взревел этот бык.

«Ну всё, сейчас будет драка», – мелькнуло у меня в голове.

Вечерний воздух внезапно стал плотнее, наполнившись предчувствием бури. Я замер, ощущая, как по спине пробежали мурашки. В следующее мгновение всё произошло с молниеносной быстротой.

Андрей сделал стремительный шаг вперёд. Его первый удар, точный как выстрел, обрушился на наглеца подобно молоту. Второй – хук в печень – заставил здоровяка согнуться пополам. Неуклюжий ответный взмах огромной лапы лишь рассек воздух, оставив противника открытым для сокрушительного апперкота. Поняв, что ловить здесь нечего, он рванул вперед, спасаясь бегством, получив ещё пару ударов по затылку.

– Прости, браток! Я тебя… я тебя с другим перепутал! – просил пощады детина, прикрывая голову руками от новых ударов. – С Васей… Это ошибка…

– Ну, теперь будешь знать, – бросил ему вдогонку Андрей.

Я шёл рядом, стараясь не выдать дрожь в коленях. Во рту пересохло, а в ушах всё ещё звенело от глухих ударов по плоти. Но сквозь страх пробивалось другое чувство – гордость. Андрей не был героем из книжек. Он не спасал мир, не произносил пафосных речей. Он просто жил по своим правилам – железным, как армейский устав. И в этом был его кодекс чести: защищать своих, не лезть первым, но бить так, чтобы запомнили.

С тех пор во дворе установился порядок, и никто никого не обижал. Все соседи по дому тоже чувствовали себя защищенными и встречали Андрея как боярина – с поклоном да приветствиями, ибо знали, что за их спиной стоит не человек, а сама справедливость.

Школьные стены, пропитанные запахом мела и юношеских тревог, остались позади. Я грезил о дорогах, что змеями ползут к горизонту, о дальнобойных фурах – железных исполинах, рокочущих гимны свободе. Автодорожное училище в Нижнем Новгороде виделось мне вратами в иной мир, где вместо учебников – карты, вместо парт – кабина с потрёпанным креслом, где магнитола наигрывает песню «Глядятся в ночь усталые глаза в пути шофер дальнобойщик».

Я мечтал о бесконечной дороге и о том, как я буду встречать закаты и рассветы в степях, чтобы алый отсвет на приборах сливался с огнями дальних городов…

Мама была не просто против – она была в бешенстве!

– Какое ещё автодорожное училище? Тебе нужно идти в медицинский колледж. Разве у тебя есть силы быть дальнобойщиком? Какой из тебя водитель? Нет, только медицинский!

Андрей предупреждал меня: – Учти, это не только романтика – это ещё когда три ночи без сна, да колбасит на колдобинах, да дизель воняет.

Но я упорно стоял на своем, и сбить меня с намеченного пути уже не представлялось возможным.

К концу школы я все ещё оставался худым парнишкой с копной черных волос и горящими карими глазами. Неисправимым романтиком, верящим в любовь с первого взгляда и в то, что он её обязательно найдет. Считающим мужество, отвагу и честь главными в жизни. Моей любимой книгой всегда была книга об индейцах «Великий воин». Я иногда её перечитывал и хотел так же, как герои этой книги, бороться с несправедливостью и защищать слабых.

В те дни друзья с улыбкой сравнивали меня с Кри-Кри из популярного сериала «Элен и ребята» – таким же мечтательным и немного наивным. А позже, когда черты лица стали более выразительными, находили даже сходство с молодым Киану Ривзом – такое сравнение, признаюсь, заставляло мое юношеское сердце биться чаще. Но в глубине души я оставался все тем же романтиком, что верил в вечные ценности и ждал своего часа, чтобы доказать, что рыцари не перевелись и в наше время.

Настал день прощания со школой, и классная руководительница, Тамара Евгеньевна, решила устроить для нас, выпускников, торжественный вечер. Я принёс старый жёлтый магнитофон «Романтик», тщательно подбирая кассеты с мелодиями, под которые мечтал впервые обнять в танце ту, что пленила мои мысли. Сердце тайно рвалось к Маше из параллельного класса, но её присутствие здесь было невозможно – её ждал собственный выпускной в стенах 9 «В».

Когда зазвучала та самая песня, я замер. Строки о любви, огне и благословении души словно отражали всё, что тлело во мне:

«Ничего не говори, не боясь сгореть, гори…

Я ж, в огне твоей любви пропадая,

Всё в тебе благословлю, счастьем душу отравлю…»

Но юношеская робость сковала даже самых смелых. Увидев наше смятение, Тамара Евгеньевна объявила «белый танец». Девичьи сердца оказались отважнее: Таня Карманова, круглая отличница, чьё упорство в учёбе я не раз замечал, но чей взгляд никогда не тревожил моего спокойствия, шагнула ко мне первой. Как джентльмен, я не мог отказать, хоть мысленно и рвался к другой.

Её руки легли на мои плечи увереннее, чем мои – на её талию. Она говорила о чём-то, но слова тонули в гуле зала. Я же, смущённый, так и не решился подойти даже к той, что вызывала у меня симпатию. Под звуки прощального вальса школа осталась позади, а впереди маячили три месяца деревенской тишины – и новая жизнь, взрослая, незнакомая, полная обещаний и тревог…

Глава 4. Автодорожное училище

Сентябрь 1995 года. Мне уже исполнилось четырнадцать лет, и жизнь, словно поезд, внезапно свернула на новые рельсы. После безмятежных школьных лет я ступил на порог автодорожного училища в Нижнем Новгороде. Экзамены сдал легко, будто судьба сама расчищала путь. Три с половиной года учёбы – и желанная свобода: работа, зарплата, взрослая жизнь. Мечты о самостоятельности заглушали даже мысль о тяготах пути: каждый день с рассвета до заката я мотался из Дзержинска в областной центр, словно маятник между юностью и зрелостью.

Подъём в полшестого утра. Я вскакивал, умывался, одевался и бежал на трамвайную остановку. Лязг трамвая №5 разрезал тишину, увозя сквозь кварталы панельных пятиэтажек, где фонари мигали, как жёлтые совы. Вокзал встречал гулким эхом – свистки электричек, вой динамиков, объявляющих расписание. Втиснувшись в электричку, я прилипал лбом к холодному стеклу, пытаясь вздремнуть. За окном проплывали телеграфные столбы, крыши гаражей, ржавые цистерны – пейзажи, знакомые до тошноты. Через час – автобусная давка, толчея на улицах города, и вот он, храм знаний: бетонные стены училища, где к восьми пятнадцати уже гудели аудитории.

Училище было обычным: коридоры с длинными голыми стенами, аудитории с исписанными старыми партами, мастерские, где пахло маслом. И хотя три с половиной года казались недолгим сроком, каждый день тянулся медленно. Я думал о том, что скоро получу права, найду работу и смогу наконец сам распоряжаться деньгами. А пока – ранние подъемы, дорога, уроки. Но это было нормально. Я верил, что всё не зря.

Попасть в нашу группу было как шагнуть в волчью стаю. Тридцать два человека. Ни одной девушки – только взгляды острые и настороженные. Буквально с первых дней коллектив разделился на четыре категории.

Первые – «Блатные». Шестеро. Их речи пестрели тюремными терминами, взгляды буравили, будто рентген. Они знали цену слову и умели превратить его в петлю для глупца. Под их кожей пульсировала криминальная жилка, а авторитет, словно ржавый якорь, тянул ко дну тех, кто рисковал перечить. С ними говорили осторожно, как с голодными псами: одно неверное слово – и зубы впиваются в глотку.

Противоположностью им были вторые – «Прихвостни». Тени «Блатных», лишённые их силы и хитроумия. Их кредо – «унизь слабого, чтобы не унизили тебя». Они вились вокруг сильных, как мухи вокруг падали, подбрасывая кости «Изгоев» в костёр их забав. Иллюзия их безопасности, однако, рухнула к концу учёбы: некоторые, потеряв покровительство, скатились в бездну четвёртой категории – «Изгоев».

Третьими были мы – «Одиночки». Я – среди них. Не блатные, не приспешники. Мы не лезли в чужие драки, не искали славы за счёт униженных. Цель – диплом, билет в нормальную жизнь. Учёба давалась легко, но выстоять против стаи было труднее, чем сдать экзамен. Нас порой уважали за упрямство: даже превосходя числом, обидчики знали – «Одиночка» не согнётся, а если придётся, ответит кулаками.

Самой же горькой долей оказалась участь четвёртых – «Изгоев». Беззащитные, словно птенцы, выпавшие из гнезда. Их травили для потехи, стаей, как шакалы, разрывающие добычу. Один начинал издёвку – остальные подхватывали, выискивая в жертве изъяны, которых не замечали в себе. На переменах «Изгоев» зажимали в углу: «Чё, мамкин шарф носишь?» – и толпа подхватывала, как эхо.

Мне было мерзко наблюдать за этим. «Неужели они не видят, – думал я, – что завтра сами могут оказаться на их месте? Ведь всегда найдется кто-то посильнее?»

Но заступиться за них я не мог. И моё положение было шатким. Скоро и мне наверняка придётся столкнуться с «разборками». Один на один я бы не струсил, но против толпы дух крепчал не всегда. Физически я уступал многим, хотя и твердил себе: «Кто прав, тот и сильнее». Однако словесная перепалка с «Блатными» напоминала игру в шахматы с шулером, который подменяет фигуры. Страх парализовал: в пятнадцать лет жизнь кажется бесконечной, но одна ошибка – и ты уже на дне, среди изгоев.

Так и текли дни: учёба, дорога, вечное ожидание удара в спину. Наблюдая за травлей, я копил силы для своих будущих битв. Жалость к слабым тонула в необходимости выживать. Училище стало лакмусом характеров: здесь либо гнулся, либо ломался, либо закалялся, как сталь.

А за окнами электричек мелькали пейзажи, будто страницы календаря, вырываемые и уносимые ветром. Красное солнце догорало над городом, отбрасывая длинные тени на путь, где уже не оставалось места детским тропинкам. Впереди маячила взрослая жизнь – незнакомая, жестокая, но своя. И я, стиснув зубы, шагал навстречу, как солдат, ещё не нюхавший пороха, но уже знающий цену чести.

Глава 5. Электрички. Первые друзья

«Время – это поезд, в котором мы все пассажиры…»

Эрих Мария Ремарк

Сентябрьский ветер гнал электрички вдоль ржавых рельсов, и я, четырнадцатилетний студент, влился в этот железный ритм. Два попутчика из посёлка Петушки, что в четырёх остановках от Дзержинска, вскоре стали моими спутниками в этой ежедневной одиссее. Высокий и угловатый Вася, будто жердь, выросшая из асфальта, и белобрысый Коля, компактный и шустрый, словно воробей, – наша троица спаялась общим маршрутом. Позже к нам примкнули Кирилл и Толик из параллельной группы – обычные парни, чьи лица сливались с толпой, но в тесном вагоне обретали черты товарищей.

Нашим плацдармом стал третий вагон с хвоста состава. Каждое утро превращалось в схватку: заводские рабочие, плотные, как кирпичи, заполняли электричку под завязку. Я научился: вычислял траекторию распахнувшихся дверей, занимал позицию на перроне, где толпа, словно конвейер, втискивала меня в вагон. Воздух гудел от матерных перекличек, а я, пробиваясь сквозь частокол тел, ловил знакомые взмахи рук Васи и Коли. Они удерживали заветное место у окна, где уже ждали карты – наш спасительный «Козёл».

Три станции – и вагоны пустели. Рабочие выходили в промзоне, оставляя после себя запах табака и свободное пространство в тамбуре. Там мы делили сигарету на троих, вдыхая дешёвый дым «LM» или «Dallas». Бюджет был скудный: десять рублей в неделю – растянутые, как жвачка. Четыре рубля – на пачку сигарет, остальное – на вокзальные пирожки с картошкой, реже – на жирный беляш, чей аромат казался пиршеством. В столовой училища обедать было рискованно – там хозяйничали «халявщики» и «акулы в спортивках», выбивавшие из рук даже крошки. Голод стал теневым спутником, но жаловаться было некому и некогда: конспекты зубрили в тряске, дремали, уткнувшись в запотевшие стёкла, мечтая о подушке.

Особенно сблизился я с Кириллом. Мы понимали друг друга без слов – интересы, мысли, даже привычки совпадали. После учёбы часто собирались у кого-нибудь дома, вместе разбирали конспекты, подтягивали друг друга. Шаг за шагом он стал тем, кому можно доверить всё.

Первый год я прошел, избежав открытых столкновений, хотя вокруг бушевали свои бури. Несколько одногруппников откупались стипендией за относительный покой, а один, не выдержав унижений, исчез из училища, будто стёртый ластиком. То время было испытанием. Жестокость сверстников порой доводила до края – ходили слухи даже о самоубийствах. Подростки редко думали о чувствах жертв, их опьяняла власть. С годами это проходило, но тогда издевательства считались нормой.

Май разорвал этот круг. Последний звонок прозвучал гимном освобождения. Три месяца деревни! Награда: бабушкины блины на сковороде, речка, где время текло медленнее, и сон до полудня без грохота трамваев. Там, среди васильков, я копил силы для сентября.

А пока – электрички, карты и голод остались за спиной! Жизнь, похожая на учебник с вырванными страницами, давала глоток свободы. Но я уже знал: за каждым летом придет осень. И в её сыром дыхании снова завоет гудок, увозящий навстречу взрослению – жестокому, неотвратимому, но единственно возможному.

Глава 6. Схватка с Бармалеем

Почему так выходит, что вежливость принимается просто за слабость?

Почему обязательно кто-нибудь норовит совершить тебе гадость?

Почему ничего не меняется, хотя пролетают годы?

Просто в жизни, сынок, нам часто встречаются различные долбоебы.

Вася Обломов, «АБВГДейка»

Осень 1996-го ворвалась в мою жизнь ледяным ветром, выдувая последние следы детской наивности. Пятнадцать лет – возраст, когда ты уже не мальчик, но ещё не мужчина. Возвращение в училище после летней свободы напоминало вход в клетку с голодными зверями: одногруппники, за лето превратившиеся в гиен, стали жестче, циничнее. Их шутки теперь резали, как нож – точные, расчётливые, жаждущие крови.

Я верил, что правда сильнее кулаков. «Бей первым, если драка неизбежна», – твердил себе, но поступал иначе: ждал, пока дыхание врага не обожжёт лицо, пока его ненависть не обнажит слабость. И лишь тогда, когда отступать было некуда, во мне вскипала та странная сила – не от мышц, а от глухой убеждённости, что правда, как щит, тяжелеет в руках держащего.

Моя уязвимость крылась в прошлом. Ранний старт в школе сделал меня младше, а, следовательно, слабее сверстников. Родительская ошибка, словно рок, тяготела надо мной. В августе 1987 года мне исполнилось шесть лет и в сентябре я пошел в первый класс. Какая же это была ошибка! Никогда не отдавайте своих детей в школу раньше времени! Не лишайте их счастья и возможности быть сильнее и умнее сверстников из-за разницы в возрасте. Лишний год мог бы дать силы и уверенность среди ровесников.

Через две недели учебы тучи сгустились и надо мной. На первой паре в меня полетели шутки-приколы. После пары ко мне подошел Вадим – прихвостень «Блатных». Лицо его светилось хищным торжеством.

– Эй, Артур! – бросил он, словно кидая кость, – Бармалей сказал, ты – «Бык»!

Они окружили меня кольцом.

– Что скажешь? – щёлкнул пальцами Вадим.

– Я не «Бык», – ответил я, чувствуя, как сердце падает в бездну, а пальцы леденеют.

– А мы все так считаем! – зашипел он. – Знаешь, что такое «Бык»?

– «Бык» – это тот, кто не гуляет на улице, – ответил я, вспоминая что значило это понятие у нас в Дзержинске.

– Ты дебил? «Бык» – это лох без понятий! – Вадим фыркнул, обращаясь к зрителям. – Значит, ты – «Бык»!

Сердце колотилось, как птица в клетке, но голос не дрогнул: – Не «Бык» я.

– Значит, Бармалей – пиздабол? – Голос Вадима взвизгнул.

Иван, по кличке Бармалей, отделился от стены. Высокий, жилистый, с колючим взглядом. Год разницы делал его не противником – врагом.

– Ты, сука, меня пиздаболом назвал? – рявкнул он, сжимая кулаки.

– Если я «Бык», то ты – пиздабол, – не отступил я.

Бармалей замер. Потом губы дрогнули в подобии улыбки, и он резко вцепился мне в воротник.

– Ты, бля, твердолобый? – клацнул он зубами. – Щас рога обломаю!

Я вырвался, отскочил на шаг, встал в стойку – как учили в школе бокса: ноги полусогнуты, кулаки у висков, взгляд – в глаза.

– Хочешь драться? Давай! Попробуй! – крикнул я.

Смех прокатился волной. Денис, прихвостень с лицом крысы, засмеялся: – Драться собрался? Дерут только Машку раком за гаражами!

– После пар – за училищем разберёмся, – Бармалей ткнул меня пальцем в грудь.

– Договорились, – ответил я, глядя в зрачки, сузившиеся до точек.

Он фыркнул, швырнул через плечо – «Жди!» – и поплёлся к своим. Вадим, проходя, толкнул меня плечом, шипя: – Готовься, говноед.

Последний звонок прозвенел – резко и окончательно. Пары закончились, а у меня в животе замер комок. Эти два урока тянулись вечностью. Каждый шёпот за спиной, каждая усмешка в мою сторону – всё как будто подливало масла в огонь. Не скрою – сам боялся. Но сбежать? Даже мысли не было. Завтра-то всё равно придётся вернуться. А здесь, в училище, побег – клеймо на всю жизнь. Все шумной толпой выбежали в коридор. «Прихвостни» сопроводили меня до раздевалки, чтобы я не сбежал, и мы вместе вышли на улицу. Несколько человек шли впереди, несколько сзади. Мы подошли к первому попавшемуся дому и свернули во двор к подъездам.

Бармалей развернулся, достал из кармана пачку «Петра» и закурил. Дым смешался с паром от дыхания.

– Ну чё, гандон? – он пнул ржавую банку. Та загремела. – Признаёшь, что ты «Бык»?

За спиной засмеялись. Я сжал кулаки.

– Нет. Я не «Бык».

Тишина. Бармалей бросил окурок под ноги и раздавил его каблуком. Подошёл так близко, что видно было прыщи на лбу и засаленный воротник рубахи.

Молниеносный удар Ивана только рассек воздух, свистнув у самого виска. Я вовремя, как тень, отпрянул в сторону. Ноги сами встали в привычную стойку – руки приподняты, пальцы сжаты в кулак. Бармалей метнулся вперёд, осыпая меня градом ударов, которые лишь рассекали пустоту. Я танцевал на сыром асфальте двора, двигаясь в такт собственному дыханию: шаг влево, отскок вправо, корпус упруго отклонялся от каждого удара. Ветер подхватил листья, закружив их в вальсе рядом с нами, будто сама осень стала зрителем этого поединка.

Два моих прямых удара – резких, как выстрелы, – вонзились в его скулу. Бармалей взревел от боли.

Толпа загудела: – Бармалей, ты чего? Вали его на хрен!

Иван рванулся вперёд, сбивая меня с ног грузом своего тела. Мы рухнули в холодную грязь, перемешавшись в клубке из курток, кулаков и хриплого дыхания. Его удары, слепые от ярости, глухо стучали по моим прикрывшим голову рукам.

После нескольких ударов Бармалей выдохся и остановился. Он встал на ноги, и я тоже поднялся с земли.

– Ну что, хватит с него! Валим отсюда! – выкрикнул кто-то из толпы.

Они уходили неспешно, перебрасываясь похабными шутками, будто смотрели дешёвый спектакль. Я остался один. Осмотрел руки: сбитые костяшки, синяки, куртка в грязных разводах. Лицо, слава богу, цело – ни ссадин, ни царапин. Это не победа, но и поражением не назвать.

Подобрав свои вещи, я побрёл к остановке, сел в автобус и поехал на вокзал. Встречаться со своими друзьями по электричке мне не хотелось, поэтому я сел в другой вагон. Рассказывать кому-либо о случившемся я тоже не собирался. Как ни крути, гордиться здесь было нечем. Жизнь, как электричка, мчалась вперёд, не спрашивая, готов ли ты. В кармане – смятая пачка «LM», а в душе – осколки гордости.

Глава 7. Разборка с Мотористом

Только когда плывёшь против течения,

Понимаешь, чего стоит свободное мнение.

Звенья собираются в длинные цепочки,

Линия жизни становится точкой.

Сергей Шнуров, «Свобода»

Следующее утро встретило меня свинцовым небом и ноющими синяками. Звон будильника пробил тишину, как набат. Умывался торопливо, словно пытаясь смыть остатки страха. Шесть тридцать – знакомый ад электрички, толчея, духота. К восьми я замер у ворот училища, как осуждённый перед казнью. «Что ждёт? Как держаться?» – мысли метались, искрясь от напряжения.

Я нарочно задержался, чтобы войти ровно к звонку, избегая ранних встреч. Страх, липкий и холодный, обволакивал. Внутри бурлило: противник сильнее, их много, а я – один.

В коридоре их тени уже маячили у стен. Малой, «Блатные» и «Прихвостни» лыбились в предвкушении развлечения.

– О-па! – тут-же вскрикнул рыжий Васька, и эхо покатилось по коридору. – Артур-ка явился! Прямо как жених на смотрины!

– Эй, «Бычок»! – Малой подскочил, блокируя путь. – Смотри не забодай преподавателя.

Смешки взметнулись стаей воронья. Я двинулся к кабинету, чувствуя, как взгляды впиваются в спину холодными иглами. Воздух густел от запаха дешёвого табака и агрессии.

Я пробился к «своим» – «Одиночкам», чьи лица отражали ту же настороженность. Взгляд скользнул по Бармалею: под глазом синел кровоподтёк. Значит, вчерашние удары не прошли даром. Это меня порадовало, ведь на мне не было видно никаких следов вчерашней драки. Маленькая победа, но судя по настроениям остальной группы, всё только начиналось.

Прозвенел звонок, и мы прошли в аудиторию, которая дышала зверинцем. Каждый шёпот за спиной: «бык… лох… дохляк» – впивался занозой. Скомканный шарик врезался в лопатку. Я обернулся – Малой корчил рожу, показывая пальцами рога. Бумажный снаряд полетел обратно в сторону обидчика.

– Богданов! – грохнул преподаватель, ударив кулаком по столу. – Безобразие!

Хохот «Блатных» ударил по ушам какофонией. Я извинился, стиснув зубы до боли – унижение жгло нутро.

Звонок прозвенел снова. Я вышел последним. В коридоре висела тяжёлая тишина, пахнущая разборкой.

Малой выдвинулся вперёд, как шакал:

– Ну что, бычок? Признаёшь, что ты – «Бык»?

– Нет, – ответил я, зная: слово «Бык» – клеймо изгоя.

Толпа загудела. Вперёд выступил Николай, по кличке Моторист. Худой, как щепка, но с глазами, полными ледяной злобы. Голова его, непропорционально большая, казалось, тянула тело вниз, а огромные, выпученные глаза горели холодным огнём – в них читалась ненависть, перемешанная с презрением. Взгляд его скользил, будто нож по горлу, и каждый, кого он задевал, невольно отводил глаза.

Повисла тяжёлая тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием Моториста.

– Тебе вчера всё разложили по полочкам! Или ты совсем твердолобый? – голос Николая взрезал воздух, как ржавая ножовка.

– Никто мне ничего не объяснял, – я не повышал тона, но каждое слово било точно в цель. – Я был при своём мнении тогда и остаюсь при нём сейчас. «Быком» себя не считал и не считаю.

Он фыркнул, обвёл толпу презрительным взглядом:

– Ну-ка, оглянись! Все тут против тебя. Все в один голос твердят – «Бык»! Неужели все пиздаболы, а ты один прав?

– А если я заявлю, что у тебя рога торчат, ты сразу козлом станешь?

– Ты совсем ебнулся?! – он аж подпрыгнул, слюна брызнула изо рта.

– Значит, ты мне не поверишь?

– А с чего бы?!

– Ну а если я десяток свидетелей приведу, и все хором заорут, что ты рогатый чёрт – так тому и быть?

– Ты совсем охренел?! – Николай зашипел, как разъярённая кошка. – Ты – «Бык», и хуй тебя переубедишь!

– А я говорю – нет!

Тишина на секунду повисла, а потом он взорвался:

– Значит, по-твоему, я и все, кто здесь стоит – пиздаболы?! – его рёв раскатился по толпе, и та ответила глухим, зловещим гулом.

Я чувствовал – это конец. Но согнуться, позволить затоптать себя в грязь – нет. Даже если завтра умру – не унижусь.

– Выходит, так, – тихо сказал я, глядя в пол.

– Ладно, барбос, с тобой и правда не о чем говорить, – Моторист нервно дёрнул плечом. – Завтра назначаю тебе стрелку на Птичниках. Восемнадцать ноль-ноль. Конечная 84-го маршрута. Явишься – разберёмся.

Мне ничего не оставалось, как ответить: – Хорошо, договорились, я приду.

Толпа, одобрительно зашумев, начала расходиться. Сокурсники разбрелись в разные стороны, погруженные в собственные мысли. Каждый спешил по своим делам, готовясь к следующим занятиям.

Я отчётливо сознавал: явиться на «стрелку» в одиночку – значит подписать себе смертный приговор. Но кого я мог позвать с собой? Товарищей по училищу? Их растопчут там же, как и меня. Да и вряд ли они согласятся – не дураки же, понимают, что против этой машины мы все – просто щепки. Выйдет, что я не только себя погублю, но и их втяну в эту мясорубку без единого шанса.

Там наверняка будут «Старшие» – те, что держат крышу над Мотористом и его блатной братвой. Простым ребятам там делать нечего. Нужен кто-то серьёзный, чьё слово будет весомо даже для них. Нужна сила, перед которой не посмеют рычать.

И тогда я понял: единственный, кто может вступиться за меня – это отчим, Андрей. Он не был криминальным авторитетом, но в его молчаливой силе чувствовалось что-то, перед чем отступали даже отбитые на голову придурки. Надо возвращаться домой и говорить с ним. Другого выхода у меня не оставалось.

Закончились занятия. Дорога домой в Дзержинск показалась бесконечной. Дома был около четырёх. Андрея ещё не было. Пообедал в тишине, пытаясь сосредоточиться на заданиях, но мысли возвращались к предстоящей «стрелке».

Он появился только в семь, с привычным стуком двери и звоном ключей. Работа водителем-охранником у директора «Химмаша» всегда заканчивалась поздно.

– Привет, можно поговорить? – спросил я, стараясь скрыть дрожь в голосе.

– Привет. Да. Говори! – он улыбнулся, скидывая куртку, но, взглянув на меня, сразу стал серьёзен.

– Давай в мою комнату. Это… личное. Не хочу, чтобы мама услышала.

Мы зашли в комнату, и Андрей плюхнулся на кровать, пружины которой жалобно заскрипели под его грузным телом. Он развалился по-хозяйски, прислонившись к стене и опершись локтем о подушку.

– Ну, выкладывай. Что случилось? – спросил он, но в глазах уже читалось понимание чего-то важного.

Я рассказал всё – про угрозы, про толпу, про завтрашнюю «стрелку» на Птичниках. Говорил сжато, но каждое слово обжигало горло.

– Стоп. А почему ты не назначил встречу на нейтралке? – он перебил, доставая пачку сигарет. – На «Кирпичной», например?

– Я… я просто опешил тогда. Они окружили, орали со всех сторон… – голос сорвался.

– Ладно, поздно метаться. Раз уж так вышло – надо решать. Иначе… Сожрут. Я поеду с тобой. Но скажи – ты готов драться один на один с этим…

– Мотористом, – выдавил я.

– Ну да, с этим заводилой. Сможешь?

Я сглотнул. Вспомнил тощее тело Николая, дрожащие от никотина пальцы.

– Справлюсь. Он слабак. Я его… я его сломаю!

Голос звучал твёрже, чем я ожидал. В груди что-то ёкнуло – не страх, а ярость загнанного зверя. Это был мой шанс. Не отомстить – выжить!

Я замер, ощущая холодный комок в горле:

– Нас всего двое… а их будет, наверное, человек десять, не меньше! Как мы… – голос предательски дрогнул, и я сглотнул, – как мы вообще сможем справиться с ними?

Андрей медленно выдохнул дым сигареты, его глаза сузились.

– Видишь ли… – он наклонился вперед, и пружины кровати снова застонали, – в таких делах важно не сколько их, а важно сколько в тебе духа! Они – стая. А стая всегда труслива, когда встречает того, кто не боится.

Он резко встал, и тень от его мощного силуэта накрыла меня целиком:

– Не парься. После завтра они и близко к тебе не подойдут, – в его словах прозвучала непоколебимая уверенность.

Страх отступил. Завтра всё решится: либо меня сотрут в порошок, либо я выйду из этой мясорубки человеком, которого перестанут трогать. Лёг спать, но сон приходил долго – перед глазами плясали тени завтрашнего дня.

Глава 8. «Стрелка» на Птичниках

Только когда плывешь против течения,

Понимаешь, чего стоит свободное мнение,

Я не могу сказать, но зато я слышу,

Я видел, как крыса становится мышью.

Сергей Шнуров, «Свобода»

Утро встретило меня привычной серостью. Я прибыл в училище к первой паре, точно по звонку. Едва я приблизился к аудитории, как из полумрака коридора материализовался Моторист. Он пристроился вплотную, так что я ощутил кисловатый запах вчерашнего перегара.

– Ну что, барбос, вечером стрелка-то состоится? – его голос скользнул по моей коже, как лезвие.

Я медленно разжал челюсть: – Всё в силе. Буду.

Он оскалился, обнажив желтые от табака зубы: – Тогда жду ровно в шесть. Конечная, Птичники, – напомнил он.

Занятия шли своим чередом, но в воздухе висело нечто тяжелее молчания – предвкушение. Никто не задирал меня, не бросал косых взглядов. Они копили злобу, как пар в котле. Я чувствовал это каждой клеткой: сегодня вечером они рассчитывали выпустить весь этот пар на мне в каком-нибудь глухом углу, где крики не услышит даже ветер.

«Сколько их будет? Десять? Двадцать? Придут ли те, кто постарше, те, для кого такие разборки – просто развлечение?» – мысли крутились в голове, как бешеные пчелы, отравляя даже простейшие лекционные задания.

Андрей уверял, что справимся. Но сейчас, под мерцающими люминесцентными лампами аудитории, его слова казались далекими, как эхо из другого мира.

Училище вымерло. В опустевших коридорах эхом отдавались редкие шаги – где-то еще заканчивались последние пары. Я пристроился на подоконнике, механически перелистывая конспекты. Часы тянулись невыносимо медленно – до встречи с Андреем оставалось целых три часа.

Ровно в три я не выдержал и направился к телефону-автомату у входа. В те времена сотовые были роскошью, но Андрею как водителю директора первому выдали такой телефон. Набрав номер, я услышал долгие гудки, каждый из которых бил по нервам.

– Алло, – наконец раздался голос Андрея.

– Привет, это я… – я сглотнул ком в горле. – У нас всё по плану?

В трубке послышался недовольный вздох: – Слушай, Артур, тут обстоятельства… Шеф забрал служебную машину. Давай перенесём на завтра – на перекладных туда добираться нереально.

Мир вокруг будто рухнул. Ладони моментально покрылись липким потом, а в глазах потемнело. Я понял – мне конец.

– Тогда… я поеду один, – слова давили горло, как удавка. – Я дал слово.

На другом конце провода наступила пауза. Потом раздался твёрдый, почти командирский тон: – Ладно, не переживай. Я приеду, просто задержусь минут на сорок.

От этих слов груз будто свалился с плеч. Я глубоко вдохнул, впервые за несколько минут.

– Во сколько встречаемся?

– В пять тридцать. Жди меня на остановке, оттуда и поедем.

– Договорились, – кивнул я, хотя знал, что он этого не видит. Я облокотился о стеклянную стенку будки, чувствуя, как дрожь постепенно отпускает. Теперь оставалось только ждать – и надеяться, что Андрей действительно успеет.

Андрей подъехал минута в минуту. Мы молча сели в душный салон 84-го автобуса, где пахло бензином и потом. Сквозь грязные стёкла проплывали последние отблески заката.

– Слушай внимательно, – склонился ко мне Андрей, понизив голос. – Выйдешь первым. Я задержусь на минуту – надо понять сколько их.

Я лишь кивнул, сжимая потные ладони.

Когда автобус, скрипя тормозами, остановился на конечной, уже вовсю темнело. Фонари бросали на асфальт жёлтые пятна света. Едва я ступил на землю, как из тени вынырнул Моторист. Его сигарета тлела в темноте, как глаз циклопа.

– Где будем разговаривать? – спросил я.

– Идём, вон там лесок, видишь? Там и поговорим, – он развернулся и пошёл вперед, громко шаркая ботинками. Каждый его шаг отдавался гулким эхом – нарочито тяжёлым, демонстративным. То ли предупреждение, то ли бравада перед боем.

Я шёл следом, чувствуя, как за спиной смыкается живое кольцо из десятка парней. Их дыхание, учащённое от предвкушения, горячими волнами накатывало на мою шею. Кто-то хихикал, кто-то громко щёлкал суставами.

Один, вертлявый, как гончая, подскочил ко мне вприпрыжку: – Эй, «Бык»! – донеслось сбоку. – А ты что, один приехал? Ха-ха!

– Неважно, – бросил я в ответ.

Лесок приближался, поглощая последние островки света от фонарей. Ветви ёжились в предгрозовой тишине. В этот момент по толпе пробежала странная волна. Шутки смолкли. Кто-то сдавленно прошипел:

– Бля… Он не один. Смотрите, вон мужик идёт…

Я не оборачивался, но по спине пробежал холодок – Андрея раскрыли. Теперь всё зависело от того, насколько они его испугаются.

Мы вошли в чахлую посадку. Передо мной выстроились Моторист и двое парней постарше – те самые, что крышевали эту шпану. Я встал напротив них, чувствуя, как за моей спиной возникает твёрдая тень Андрея. Остальные парни, будто по команде, растворились в сумерках – никто не хотел связываться.

– Ну что, – голос Андрея звучал бодро и уверенно, – у кого тут вопросы к этому парню?

Трое перед нами вдруг съёжились. Те самые «авторитеты», что ещё минуту назад горланили на весь лес, теперь переминались с ноги на ногу, словно школьники, пойманные на краже.

– Мы просто… то есть… он сказал… – залепетал Моторист, и я видел, как дрожит его нижняя губа. Не понимал я только одного – отчего они так струсили? Что такого было в Андрее, что превратило этих волков в жалких шавок?

– Ладно, – Андрей резко перебил. – У тебя к нему претензии? – он ткнул пальцем в Моториста. – Тогда решайте здесь и сейчас. Один на один. Бейтесь – на чьей стороне правда, тот и победит.

Я сжал кулаки. Всё тело напряглось, как пружина. Готов был разорвать Моториста на клочки! Это был мой шанс – не просто отстоять честь, но и навсегда покончить с этим кошмаром.

Но Моторист вдруг сник, как проколотый мяч.

– Да я… я не хочу с ним драться. Мы просто поговорить хотели… – он избегал моего взгляда, ковыряя носком ботинка землю.

Стало ясно – этот трус рассчитывал на толпу, на психологический прессинг. Один на один он был никем – и сам это знал.

– Значит, проблем нет? – Андрей окинул их взглядом, от которого те ещё больше съёжились.

– Нет-нет! Всё нормально! – закивали они, словно марионетки.

– Тогда расходимся?

– Да-да! Всё решили! Никаких проблем! – дружно закивали они с облегчением, будто им только что грозила смерть и их помиловали.

– Пошли, Артур, – бросил он через плечо, уже разворачиваясь к выходу из посадки.

Мы вышли к остановке. В голове стучало: «Неужели всё? Так просто?»

– Ты видел их глаза? – вдруг спросил Андрей, когда мы сели в подошедший автобус. – Как у зайцев перед выстрелом. Думал, один обосрётся на месте, – мы дружно расхохотались.

Домой добрались к позднему вечеру. День, прожитый на нервах, вытянул из меня все силы – тело ныло, будто после многочасовой тренировки. Лёжа в темноте, я думал, что самое страшное позади. «Они теперь не посмеют», – шептал я себе, засыпая под мерный храп Андрея из соседней комнаты.

Утро встретило меня тревожной ясностью. По дороге в училище ладони то и дело становились влажными. Я понимал: для Моториста вчерашнее – крах. Теперь он будет метаться между ложью и попытками сохранить лицо.

Кабинет встретил меня приглушённым гулом. Разговоры смолкли, когда я переступил порог. Первым, как шакал на разведке, подкрался Малой.

– Эй, Артур… – он облизнул пересохшие губы, – а эт… кто – мужик-то вчера был?

Я медленно повернул к нему голову, давая понять, что вопрос неприятен:

– Знакомый.

– А «волына» у него… ну, ствол… был? – он сделал характерный жест пальцами, изображая пистолет.

Я прищурился:

– Не в курсе.

Малой отпрыгнул. В углу аудитории кучковались остальные. Сквозь гул я уловил визгливый голос Моториста:

– Да вы чё, блять! Он «волыну» в кармане куртки держал! На нас наставил! Он бы блять на месте нас всех положил…

Тут всё и прояснилось. Я знал, что у Андрея был газовый пистолет. Должность водителя-охранника обязывала иметь хоть какое оружие. Если бы они знали, что пистолет не настоящий, то всё могло пойти совсем по-другому… Андрей предусмотрительно держал руки и пистолет в карманах куртки, но так чтобы они заметили дуло торчавшее в их сторону из кармана. Не авторитет испугал этих псов – страх перед смертью. Эти «крутые», оказывается, умеют бояться. Не тогда, когда дерутся с равными – лишь когда чувствуют дуло у виска.

Я сидел, слушая их бред, и чувствовал странное разочарование. Не триумф – пустоту. Они оказались не волками, а шавками, которые только и умеют, что тявкать из-за угла. И главный урок этого дня: любой охотник – потенциальная добыча. Сегодня ты гонишь – завтра бежишь. Сегодня унижаешь – завтра будешь ползать на брюхе.

Когда звонок на пару разрезал этот базар, я поймал на себе десятки взглядов. Но теперь в них читалось не презрение – осторожность. Они боялись. А значит, уважали. И в этом была горькая правда нашей жизни: здесь понимают только язык силы. Но настоящая сила, как оказалось, вовсе не в том, чтобы ломать других… а в том, чтобы не сломаться самому.

Глава 9. Зелёный

Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна

И не вижу ни одной знакомой звезды.

Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда,

Обернулся – и не смог разглядеть следы».

Виктор Цой, «Пачка сигарет»

После «стрелки» на Птичниках «Блатные» и «Прихвостни» оставили меня в покое. Наступила странная, почти неестественная тишина – как будто в лесу, где только что бушевала гроза, внезапно стих ветер. Я мог наконец сосредоточиться на учёбе, и до марта 1997 года жизнь текла размеренно, без потрясений.

В тот мартовский день я задержался после пар – была пятница, начало марта, мне шёл шестнадцатый год. Электричка, набитая уставшими рабочими с окрестных заводов, грохотала по привычному маршруту: «Кирпичная», «Васильково», «Железнодорожная» … Я вышел в тамбур покурить – один, без друзей; они уже разъехались по домам.

В прокуренном тамбуре стоял парень лет двадцати трёх. На нём была кожанка, потертая до блеска на локтях, и грязные рабочие штаны. Его светло-русые волосы висели неопрятными прядями, а на простоватом лице застыло какое-то детское, чудаковатое выражение. Он напоминал мне героя русских сказок – того самого Иванушку, который вечно попадает в истории.

Я закурил, прислонившись к холодной стенке вагона, наблюдая, как за окном мелькают серые пригородные пейзажи.

– Эй, пацан! – его голос прозвучал неожиданно громко. – Сигареткой не угостишь?

Я медленно повернул голову, оценивающе оглядев его, и после паузы:

– Последняя, – ответил я сухо, делая очередную затяжку.

«Только этого мне не хватало – угощать незнакомого парня бомжеватого вида. Если всем давать, так и сигарет не напасёшься», – подумал я.

В те времена многие стреляли сигареты, потому что денег ни у кого не было, а курить всем хотелось.

– Тогда давай покурим, – предложил он и расплылся в улыбке, обнажив свои гнилые и местами отсутствующие зубы.

– Хорошо, – не смог я отказать, – я оставлю.

Сделав последнюю затяжку, я протянул ему окурок:

– Как звать-то тебя? – спросил он, жадно затягиваясь.

– Артур.

– А я Игорь, – он горделиво выпрямился, – но все зовут Зелёный. Из «СУПовских».

Я кивнул из вежливости, хотя внутри всё сжалось. Этот тип явно что-то замышлял.

– Ты где живешь-то? – продолжал он допрос.

– В Дзержинске, на Ракетной… – я намеренно сделал паузу, – а тебе-то зачем?

Зелёный махнул рукой:

– Да так, просто. А гуляешь где?

– Нигде, – сухо ответил я.

Его глаза загорелись:

– А зря! Мы как раз парней набираем. «СУПовские» – самые крутые в центре! Старая правда, Урицкого, Победа – всё наше. Если вступишь, никто тебя пальцем не тронет. Разве что сам нарвешься на кого… Взносы небольшие, ребята все свои…

Я слушал этот поток слов: «защита», «авторитет», «никто не тронет» … И тут же вспомнил, что в Дзержинске тех, кто не «гулял», презрительно звали «Быками». «Бык» – это мишень для любого «своего». Ударишь в ответ – на тебя всей стаей навалятся. Молча проглотишь – будешь вечной тряпкой. Защита… Но какой ценой?

Зелёный, видя моё колебание, добавил:

– Улица на которой ты живёшь – это «Ракетчики». Но мы с ними не воюем. Вступишь к нам – они тебя трогать не станут.

Электричка грохотала на стыках рельсов, а я представлял, как завтра уже могу ходить по улицам, не оглядываясь. Но вместе с этим – обязательные «разборки», «общак», вечная готовность пустить в ход кулаки…

Ты мог спокойно идти по улице, как вдруг перед тобой вырастали несколько фигур. «Откуда будешь?» – бросали они короткий, как удар ножом, вопрос. Ответ «Ниоткуда» означал мгновенный приговор: пара оплеух, вывернутые карманы, отобранные часы или деньги, которые мать дала на хлеб. Такова была негласная конституция улиц Дзержинска в те лихие годы – закон силы, перед которым все были равны в своем бесправии.

Меня до этого дня никто не звал «под крыло». И сам я не рвался в эти игры. Но сейчас, слушая Игоря, я вдруг осознал: это шанс выйти из категории «Быков» – тех, кого можно безнаказанно унижать. Стать частью системы.

– Что нужно, чтобы вступить? – спросил я, чувствуя, как в горле пересыхает.

Зелёный затянулся окурком до фильтра, обжигая пальцы:

– Прописка. Придёшь на сборы, представлю «Старшим». Они «пропишут» тебе пару раз по ебалу. Не заплачешь, не сбежишь – будешь наш. Сборы по вторникам и пятницам, без прогулов. В общак – пятерка в месяц. Дискотеки по кругам – обязаловка. Летом каникулы. Сейчас тишь да гладь, ни с кем не воюем.

Я кивнул, представляя, как завтра эти же кулаки могут стать моими союзниками. Защита. Авторитет. Принадлежность.

– Ладно, я согласен.

Зелёный швырнул окурок на пол:

– Тогда в понедельник, восемнадцать ноль-ноль, остановка «Садовая». Проведу к нашим. А там уж «Старшие» решат.

На вокзале мы расстались. Он пошел в сторону улицы Буденко – территории «МАРКовских». Исторически они враждовали с «СУПом», но сейчас соблюдали хрупкое перемирие. Я смотрел ему вслед, осознавая: завтра моя жизнь разделится на «до» и «после». И обратного пути не будет.

Глава 10. «Прописка» в «СУП»

В понедельник, к шести вечера, я подошёл к остановке «Садовая». Зелёный уже ждал меня, прислонившись к ржавому фонарному столбу. Мы кивнули друг другу, и без лишних слов двинулись вглубь двора на Садовой улице.

Двор встретил нас шершавым асфальтом, потрёпанными качелями и «коробкой» – небольшой площадкой, огороженной покосившимся деревянным забором, где обычно гоняли мяч. Но сейчас «коробка» была полна народу: парни от пятнадцати до двадцати лет кучковались у забора, перебрасывались короткими фразами, поглядывали на нас исподлобья. Чувствовалось – ждут чего-то.

Возле подъезда панельной пятиэтажки, в тени стояли двое. Похожие, но разные: один – широкоплечий, с тяжёлым взглядом, другой – жилистый, с острыми чертами лица. Зелёный тронул меня за локоть, и мы направились к ним.

Всё замерло. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышно сквозь куртку. «Как всё пройдёт? Будет больно? Примут ли?» – мысли путались, но назад пути не было.

– Давай, не трясись. Будь твёрдым, – тихо бросил Зелёный, видимо, заметив мою попытку сглотнуть.

– Всё нормально, – буркнул я, сжимая кулаки, чтобы не выдать дрожь.

Подошли. Рукопожатия были крепкие, на грани боли – проверка.

– Это Артур, – кивнул Зелёный в мою сторону. – А это Буян и Сержант. «Старшие» на «Старой правде». Держат порядок.

Буян, широкий в плечах, медленно обвёл меня взглядом, будто взвешивал.

– Сколько тебе? – голос низкий, без эмоций.

– Пятнадцать. Скоро шестнадцать!

Сержант, жилистый и поджарый, щурился, будто прицеливался.

– Не боишься гулять на улице? Придётся стоять за честь улицы и драться на базарах. Ты готов?

Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, но кивнул:

– Выдержу. За себя постою. И за улицу – тоже.

Молчание повисло на пару секунд дольше, чем нужно. Они переглянулись, и в уголке рта Буяна дрогнуло подобие ухмылки.

Пока они молча изучали меня, словно пытаясь разглядеть сквозь кожу – что я за человек? Выдержу ли? Не сломаюсь ли при первой же проверке? Достоин ли ступать по их асфальту, дышать их воздухом? – я успел подумать: – «Я здесь чужой, а вокруг – «свои», сколоченные годами дворовых войн и негласных законов. Эти парни не родились бандитами. Они стали ими, потому что город давно уже жил по своим диким правилам, где милиция лишь декорация, а настоящий порядок держался на таких, как они. Улица диктовала свои условия, и если ты не мог постоять за себя – тебя стирали в порошок.

Но даже здесь, в этом жестоком мире, были свои понятия. Да, среди уличных попадались и подонки – те, кто ломал слабых просто потому, что мог. Но Буян и Сержант явно были из другого теста. От них веяло не просто силой, а чем-то глубже – стержнем. Жизнь их явно не щадила: в глазах читалась усталость от боёв, от тюремных сроков, от необходимости всегда быть настороже. И всё же они не опустились до беспредела. В них чувствовалась какая-то «своя», жёсткая, но честь».

Буян – крепкий, чуть грузноватый, но не рыхлый. Среднего роста, но держался так, что казался выше. На нём была кожаная куртка до колен, потёртая, но ухоженная, будто вторая кожа. Взгляд тяжёлый, оценивающий, но без мелкого злорадства – он не из тех, кто унижает просто так.

Сержант – его полная противоположность: жилистый, с резкими чертами лица, будто вырубленными топором. Плечи поданы вперёд, словно он вечно готов ринуться в драку. Его русые волосы падали на лоб длинной чёлкой, но взгляд из-под неё – острый, как лезвие. На нём была короткая куртка с капюшоном, руки в карманах, но расслабленности в нём не было ни грамма.

Оба – харизматичные, с той грубоватой притягательностью, которая, наверное, сводила с ума местных девчонок. Но дело было не только во внешности. В них чувствовалась сила – не просто кулаков, а воли. Они не кричали о своём авторитете, не распылялись на пустые угрозы. Их власть была тихой, но железной. И когда после паузы они молча переглянулись, я понял: решение уже принято. Осталось только доказать, что оно – правильное.

– Артур, у тебя есть погоняло? – спросил Сержант, прикуривая сигарету, его голос звучал небрежно, но глаза оставались внимательными.

– Нет, пока не придумал, – ответил я, стараясь не сбиться на фальцет.

Сержант кивнул в сторону Зелёного:

– Ну, тогда придумай парню погоняло.

Зелёный задумался, выпуская дым колечками:

– Ладно, подумаю…

Буян, стоявший чуть поодаль, вдруг хмыкнул:

– Ладно, Артур, ты принят. В следующий четверг у нас сборы в общак – не забудь принести деньги.

Его улыбка не обещала ничего хорошего, но и угрозы в ней не было – просто констатация факта.

Сержант резко обернулся к коробке, где кучковались пацаны, и крикнул:

– Всем стоять! Сейчас пересчитаю, потом разойдётесь!

Потом кивнул нам с Зелёным:

– И вы тоже.

Зелёный тронул меня за плечо:

– Пойдём, познакомлю тебя с остальными. Ты принят, поздравляю!

Мы подошли к коробке, и Зелёный, хлопнув меня по плечу, представил собравшимся:

– Пацаны, это Артур. Теперь он с нами.

Десятки глаз скользнули по мне без особого интереса. Я не запоминал лиц – только общую картину: кто-то смотрел с любопытством, кто-то с безразличием, кто-то оценивающе, большинство просто продолжили свои разговоры. Всё прошло… слишком гладко. Даже бить не стали. Я выдохнул.

Мы стояли кружком, перекидываясь редкими фразами. Дым сигарет висел сизой пеленой. Я заметил, как младшие пацаны подкалывают Зелёного:

– Эй, Зелёный, тебя, когда в «Микроны» переведут? Тебе уже двадцать третий год, а ты всё ещё «Огурец»! – залился смехом тощий пацан в спущенной на глаза шапке.

Игорь лишь усмехнулся, по-доброму щёлкнув обидчика по уху:

– Да вот, парочку новичков ещё подпишу – и переведут. Сам проситься не буду, знаю своё место.