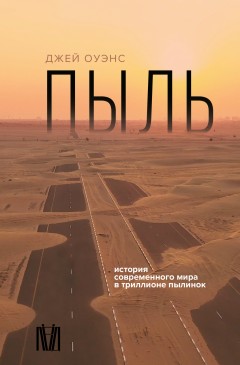

Пыль. История современного мира в триллионе пылинок

Jay Owens

DUST: The Story of the Modern World in a Trillion Particles

© Jay Owens, 2023

© А. Ю. Прожога, перевод, 2024

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025

В оформлении обложки используется фотография SkyMediaPro/Shutterstock.com по лицензии Shutterstock/Fotodom

В оформлении издания использованы изображения, предоставленные Shutterstock/Fotodom

Введение

На календаре – 25 июля 2015 года, на дворе – день, на часах – начало четвертого. Над Национальным лесом Сьерра вздымался столб дыма, а его шлейф разрастался и растягивался. У вершины холма ветер подхватывал его и уносил в сторону. Центральная часть столба, однако, была направлена строго вверх. Пронизанная солнечными лучами, она ослепляла сияющей белизной.

Мы ехали прямо в грибовидное облако. Брэд листал радиостанции, чтобы узнать, что же произошло. Взрыв? Лесной пожар? Но по радио об этом – ни слова, что, конечно, настораживало. Ладно, спросим в ближайшем городке. Если, конечно, он не охвачен огнем.

Сотрудница АЗС на окраине Норт-Форка не переживала: «Просто очередной лесной пожар». Пятьдесят акров[1] распространения, идет за долиной к озеру Басс – так что, заверила она, мы спокойно сможем добраться до водохранилища Маммот-Пул, где собирались разбить палатки на ночь.

Выйдя на улицу, мы увидели, как крошечные на вид самолеты летят прямиком в облако дыма для сброса антипирена. В небе стали появляться красные вспышки. Дым окутывал их быстрее, чем огнезащитный порошок успевал достигнуть земли.

Дорога до Маммот-Пул настолько извилистая, что по ней путь от Норт-Форка занимает 38 миль[2], хотя по прямой там – от силы 12 миль[3]. Мы двигались вдоль реки Сан-Хасинто. От бесконечных изгибов и однообразного фона густого соснового леса я совершенно перестала ориентироваться в пространстве – оставалось просто давить на газ. Небо заволокло плотным дымом, а за холмами на соседнем хребте бушевал пожар. Но надо было ехать дальше.

А дальше – выжженная земля, кладбище погибших сосен длиной где-то 15 миль[4]: последствия пожара в Аспене в 2013 году. Стволы деревьев обгорели, но остались стоять, и теперь эти бесчисленные черные тотемы простирались, кажется, до самого горизонта. По данным пожарного управления, огонь тогда охватил почти 22 тыс. акров[5]. Катастрофа даже масштабнее, чем я вообще могла вообразить – это же вся долина в огне! За два года там почти ничего не выросло.

Тем временем пожар в Норт-Форке окрасил небо в желтый, а солнце – в красный. Умопомрачительное сочетание запахов – нагретого лучами соснового сока, раскаленной земли, дегтя, древесного дыма и гари – с каждым вдохом все глубже проникало в легкие.

Наконец мы добрались и разбили палаточный лагерь. Прямо на нас медленно опускались пепельные хлопья. Стало не по себе, но Брэд успокоил: если вдруг потребуется эвакуация, смотрители обязательно предупредят. Над долиной жужжали вертолеты. Мы остались на ночь. Я отогнала тревогу и отправилась босиком, в одном купальнике карабкаться по речным валунам. Потом мы выпили виски на кровавом закате и легли спать под звездами на гладкой каменной плите у реки.

На следующий день дым заполонил долины Йосемитского национального парка. Через два дня из-за него не было видно заката за Рино, а через неделю дымка все еще стояла в Долине Смерти. На тушение пожара потребовалось два месяца.

Я приехала в Калифорнию в поисках чего-то. Чего именно – сформулировать не могла. За семь лет до этого я получила высшее образование прямо на пороге мирового финансового кризиса, так что потом не рисковала и жила по накатанной. Хорошая работа в сфере медиаисследований, квартира на севере Лондона – в общем, стабильность. Вот только стабильность эта мне наскучила.

К счастью, у меня появились незаурядные друзья.

Пришла рассылка от Брэда:

Всем привет! Пришлось на три года задержаться в Великобритании из-за лондонских приключений, которые местная власть посчитала незаконными. Теперь мне наконец-то вернули паспорт – и на лето я возвращаюсь в Лос-Анджелес. Кто со мной в ЛА / пустыню Мохаве / Лас-Вегас / Палм-Спрингс?

Брэд – американский географ, городской исследователь и автор книги Explore Everything: Place-Hacking the City. За несколько месяцев до письма мы виделись на летней вечеринке на крыше заброшенного зернохранилища в Оксфорде. Близко познакомиться не успели, зато я поняла главное: если Брэд зовет тебя вместе искать приключения, надо соглашаться. Я купила билет на рейс до Лос-Анджелеса.

Там к нам с Брэдом присоединился Уэйн Чемблисс, тоже получивший письмо. Уэйн работал корпоративным стратегом в так называемой Внутренней Империи (промышленной агломерации к востоку от Лос-Анджелеса) и увлекался геофизикой. Нас троих объединяла увлеченность местами, где история хранится в многочисленных культурных слоях. Появляются все новые и новые слои, но они никогда не стирают предыдущие начисто. Быть может, если взглянуть на такое место искоса при бледном свете нового дня, то получится уловить проблеск его прошлого. А возможно, и будущего. «Новый опыт останавливает время. Вот что важно. Остальное для меня, в общем-то, и не имеет значения», – говорил Брэд.

Ребята нарисовали на карте маршрутную линию: она шла по следам Джека Парсонса, печально известного оккультиста и сооснователя Лаборатории реактивного движения НАСА, через поразительные и загадочные геологические памятники Калифорнии и Невады. Башня Дьявола, Долина Смерти, Гольф-клуб Дьявола; несуществующая Калифорния-Сити, где улицы были расчерчены по пустыне, но так никогда и не застроены; наконец, Дьявольские врата. Этот маршрут я представила редакции туристического журнала Roads & Kingdoms, собираясь на поиски мечтаний космической эры и неудавшихся утопий.

У пыли были другие планы.

Впервые я задумалась о природе пыли весной 2008 года. Тогда я валялась на диване, все откладывая работу над диссертацией. Я училась в магистратуре географического отделения Университетского колледжа Лондона. Курс назывался «Современность, пространство и место». Осматриваясь, чем бы заняться вместо учебы, я заметила под столом толстенный слой пыли. У ножек стула скопились комки пыли, клубки какого-то странного фиолетового пуха и волосы. Это казалось вопиющей несправедливостью: эй, я же подметала всего пару дней назад! Ладно, тут я точно сама виновата. В моей предыдущей квартире тоже было очень пыльно, но в ней я жила с двумя студентами-инженерами. Теперь-то я одна, поэтому пыль – на моей совести. Вот только я не понимала, откуда берется вся эта грязь. Я не лысею и золотухой не болею, а мягкая мебель уж точно не рассыпается. Так откуда? Я забеспокоилась и задумалась об этом всерьез.

Проблема пыли была увлекательнее любой диссертации. Как часто надо делать уборку, чтобы пыль не успевала скопиться? Каждый день, что ли? Но это же бред! К тому же пыль мне не мешает, да и цвет у нее приятный. Может, вообще ее не трогать? В конце концов, она же реально не противная. Лежит себе спокойно. А уборкой я внезапно загорелась, лишь бы не заниматься диссертацией, это же очевидно.

Раньше я думала, что в моей крохотной квартирке нет ни одного местечка, которым бы я не пользовалась. Но пыль показала, что это не так, покрыв все поверхности, которых мое тело не касалось и куда мои ноги не ступали. Она лежала в углах, под кроватью и на вытяжке. Остальное пространство постепенно покрывалось пятнами от кофе и разбросанной одеждой. Вот парадокс: пыль отмечает места, которые я не трогаю, но в то же время она частично мною же и создана, поскольку образуется из кожи и волос. Этакое незримое воплощение вне тела, рассеянное в пространстве и времени. Накопление пыли – будто накопление прошлого, которое в какой-то момент начинает душить настоящее. Уборка – единственное, что не позволяет милому очагу превратиться в заброшенный дом из фильмов ужасов. А что, если бы пыль была разумной, как комочки сажи из аниме-фильма «Унесенные призраками», который я недавно смотрела? Странно это все. И дико любопытно.

Вот я и решила, что хочу предаться глубоким размышлениям о пыли. Тема нестандартная, но вместе с тем, как ни странно, довольно модная. Плюс она соответствовала интересам моего университетского департамента, где уделяли особое внимание разным побочным продуктам урбанизации вроде грязи и мусора. Но все же писать диссертацию на эту тему я не стала. Да ну, это же пыль! Слишком мелко, слишком тривиально. Какой смысл посвящать три-четыре года жизни написанию откровенной чепухи о призраках прошлого и разорении? Никакого. Я безнадежно отстану от духа времени – и что тогда?

Без особого энтузиазма я попыталась придумать другую тему, и в итоге так и не подала заявление. Как по мне, академическое образование – это, по сути, та же финансовая пирамида, поэтому я отчислилась и нашла работу.

Моя поездка с Брэдом и Уэйном растянулась на 2,3 тыс. миль[6]. Пыль была повсюду. Это и дым в воздухе, и пепел, проникающий в автомобиль сквозь люк на крыше. Это историческая патина города-призрака Боди на востоке округа Сьерра, сохранившаяся нетронутой на столешницах и стеклах как знак «подлинности». А чуть дальше, в некоторых хижинах золотых приисков Большого бассейна, не так уж и пыльно – значит, после отъезда первых жильцов хижины еще долго не пустовали. Пыль также поднималась над землей: вдоль дороги, пролегающей по бункерному ландшафту армейского склада в Хоторне, штат Невада, все время плясали «пылевые дьяволы» – песчаные вихри.

Пока мы изучали геологию бассейна неподалеку от городка Барстоу в пустыне Мохаве, наши телефоны одновременно завибрировали. Правительственное оповещение: «Внимание: пыльные бури».

И тут картина окончательно сложилась.

Пыль – история этого ландшафта, тоненькая серая путеводная нить приключения, связывающая людей и места, прошлое, настоящее и будущее. Неудавшаяся утопия, которую я отправилась исследовать, – это не только былая мечта одного человека о полете в космос. Это и сама современность, крушение ее грез о господстве над природой.

Я увидела то, чего никогда не замечала раньше: пыль – явление политическое. Лес Сьерра горел, потому что меняется климат: в Калифорнии становится все жарче и суше, а биосфера не может к этому адаптироваться. Раньше сезон пожаров длился пару месяцев в начале осени, а теперь в некоторых частях штата он растягивается почти на весь год. Пыль в шахтерских жилищах, в свою очередь, обнажила политическую сторону памяти: эти заброшенные хижины благополучно объявили «наследием»; затянутые успокаивающей дымкой национальной ностальгии, они – свидетели колониализма, эксплуатации природных ресурсов и последующего упадка.

Я увидела призраки историй, которые, возможно, расскажу: о ядерных осадках, о вулканическом пепле и загрязнении воздуха, о космической науке и геоинженерии. А потом на несколько лет я засела писать – и за это время пыль выявила главную катастрофу нашего времени: климатический кризис и все связанные с ним нарушения в биогеохимических системах планеты. Она показала, как связать людей и с геологией под нашими ногами, и с давней историей нашего появления на хрупкой земной коре. Израненный мир целиком может быть слишком тяжелым для восприятия – тогда кто мешает попробовать понять хотя бы частичку, проследив за кое-чем совсем крошечным.

Прежде чем мы двинемся дальше, нужно определиться с терминологией. Что я вообще подразумеваю под пылью?

Хочется сказать «все», ведь почти все может превратиться в пыль со временем. Это и оранжевое марево над Европой весной, и бледный пушистый слой на моем письменном столе, и черный налет, который я стираю с лица вечером после долгой прогулки по городу. Пыль обретает идентичность не благодаря уникальному материальному происхождению, а за счет формы (крошечные твердые частички), способа перемещения (по воздуху) и, пожалуй, некоторой утрате контекста; за счет характерной бесформенности. Если бы мы точно знали, из чего пыль, то, вероятно, называли бы ее не пылью, а перхотью, цементом или пыльцой. Пыль трансгрессивна, то есть пересекает всякие границы. Философ Майкл Мардер называет ее «дыханием материального мира на пороге духовного». Она может быть твердой, но в то же время неощутимой. Это элемент в равной степени воздушный и земной[7]. Пыль – материя на самом пределе бесформенности, состояние, в котором она ближе всего к небытию; вещество, размывающее границы и вытесняющее четкую черно-белую категоризацию неоднозначными серыми зонами. Именно эта парадоксальная природа меня и зацепила: насколько глубоко можно изучить материал, который не поддается точному определению и не остается на месте?

Английское слово dust, обозначающее пыль, происходит от праиндоевропейского корня dheu- (пыль, пар, дым). От него же, предположительно, произошли слова fume (дым), typhoon (тайфун) и typhus (тиф). Как мы увидим далее, пыль – это дым, штормы и яды. Ну а для начала ограничимся простым и практичным определением: «мельчайшие летающие частицы».

Но о каких видах частиц может пойти речь?

Пыльные бури – это сильные ветры, поднимающие в воздух почву и песок. Песчинки в основном состоят из кварца, то есть диоксида кремния, – пыль же окрашивается в разные цвета другими минералами. Пыльные бури над Европой весной ржаво-красные – из-за богатых железом песков Сахары, а вот Китай накрывает желтой пылью из пустыни Гоби. В любой момент времени в атмосфере находится от 8 до 36 млн тонн минеральной пыли. Этот тип пыли – самый массивный на планете, а следовательно, именно с ним мы будем чаще всего сталкиваться в книге[8]. В основном минеральная пыль образуется в так называемом пылевом поясе, который простирается от пустыни Сахара на севере Африки до пустыни Гоби на севере Китая – через Ближний Восток, Центральную Азию и Индию. Основные источники пыли – как правило, донья высохших озер или плоские, низменные участки земли, неоднократно подвергавшиеся затоплению на протяжении десятков тысяч лет. В последующих главах мы подробнее это рассмотрим. Отложения, которые переносит вода, образуют глубокие слои мелкой глины и илистой почвы. Когда они высыхают, наиболее крошечные, слабосвязанные частички сдуваются ветрами и превращаются в пыль.

Планета также порождает пыль в виде вулканического пепла. Это фрагменты горных пород, вулканического стекла и кристаллизованных минералов, которые вырываются наружу при извержении. Во время извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году в атмосферу было выброшено столько пепла и сульфатов, что наступила «вулканическая зима»: температуры тем летом в Северном полушарии упали на 0,4 °C. На протяжении многих месяцев закаты по всему миру были необычными и захватывающими, поскольку частички преломляли сумеречный свет, и это порождало поразительный сверхъестественный эффект. Молодой человек из Осло записал в дневнике:

Я шел по дороге с двумя друзьями, а потом солнце село. Небо вдруг стало кроваво-красным, и меня охватила меланхолия. Я остановился, почувствовав изнеможение, и прислонился к забору. Над иссиня-черным фьордом нависли кровавые облака и языки пламени.

Зрелище глубоко его встревожило: «Я ощутил душераздирающий, нескончаемый крик, пронзающий природу». Этот образ остался с ним навсегда. Звали молодого человека Эдвард Мунк. Через десять лет он изобразит увиденное на картине «Крик»[9].

Что же касается частичек в облаке дыма, которые побудили меня писать о пыли, то это была сажа и древесная зола от горящего соснового леса. Вот из-за чего пахло так, будто кто-то зажег благовония: воздух пропитался альдегидами и ароматическими углеводородами. Сегодня во всем мире в воздух ежегодно выбрасывается 8,5 млн тонн этого «черного углерода», причем по большей части это антропогенное загрязнение – от дизельных двигателей, дровяных печей и сжигания травы в сельскохозяйственных целях [10]. В Лондоне я каждый день вдыхаю сажу от соседской дровяной печки. Это один из главных источников загрязнения воздуха мелкими частицами в Великобритании – значительно пагубнее, чем автомобили [11].

И хотя черного углерода в атмосфере гораздо меньше, чем минеральной пыли, недооценивать его не стоит. Это чрезвычайно мощный «климатический фактор», поглощающий солнечное тепло и усугубляющий глобальное потепление. А еще это основной компонент загрязнения воздуха мелкими частицами, известными как PM2.5 (то есть они размером до 2,5 микрометра)[12]. Заодно на этих частицах конденсируются органические соединения углерода, а также сульфаты, нитраты и аммоний – все это тоже прилично загрязняет воздух.

Мелкодисперсные частицы запросто вдыхаются глубоко в легкие. Но это полбеды: есть еще братья меньшие – ультрамелкие частицы, они же PM0.1. Они способны проникать через воздушные мешки легких в кровоток, транспортироваться к любому органу и потенциально навредить каждой клетке человеческого тела. Повреждение тканей может происходить непосредственно из-за токсичных веществ (например, в частички сажи попадают такие элементы, как свинец и мышьяк), а может быть косвенным – когда организм пытается бороться с инородным материалом и активирует систематическое воспаление[13]. Загрязнение воздуха твердыми частицами вызывает не только респираторные заболевания, но и болезни сердца, рак, бесплодие. А еще оно может привести даже к нейродегенеративным заболеваниям – например болезни Альцгеймера. В целом, это пятая по значимости причина смертности в мире, согласно исследованию «Глобальное бремя болезней» (Global Burden of Disease Study или GBD). Она уносит 4,2 млн жизней каждый год, а еще подкашивает здоровье многих людей – вплоть до инвалидности. Если бы лондонский воздух соответствовал стандартам ВОЗ по содержанию PM2.5, то средняя продолжительность жизни в городе увеличилась бы на 2,5 месяца [14]. А польза для некоторых была бы еще значительнее.

Девочка Элла Аду Кисси-Дебра жила с матерью Розамунд в Луишеме (боро на юго-востоке Лондона), всего в 25 метрах от Южного кольца – очень оживленной автодороги, где часто возникают пробки. Элла была одаренным ребенком, пела и танцевала. Под потолком ее спальни висели модельки самолетов: она хотела стать пилотом, когда вырастет. Но в 2010 году, когда Элле было семь, она стала постоянно кашлять – и кашель этот был странным. Состояние стремительно ухудшалось. Иногда она просто не могла больше дышать сама. Приходилось срочно везти малышку в реанимацию. Ей наверняка было очень страшно, ведь каждый раз она пыталась глотать воздух так, будто тонет. Но лицо девочки, по словам матери, этого ужаса не выражало – она достойно проходила испытания.

В феврале 2013 года девятилетняя Элла умерла от дыхательной недостаточности. Розамунд позже вспоминала: кто-то из соседей, следивших за загрязнением воздуха в районе, рассказал, что тем вечером, когда у Эллы случился последний приступ, в Луишеме наблюдался один из худших показателей загрязнения за всю историю [15]. Но никто не предупреждал мать и дочь о рисках для здоровья и жизни.

Много лет Розамунд моталась по судам, пытаясь раскрыть настоящую причину смерти дочери: нанимала адвокатов, подавала иски и апелляции. В декабре 2020 года она наконец выиграла после повторного расследования. Эксперты постановили, что смертельный приступ астмы случился из-за накопления токсинов из воздуха, которым Элла дышала всю свою слишком короткую жизнь. Таким образом, девочка вошла в юридическую историю Великобритании как первый человек, причиной смерти которого было признано загрязнение воздуха. Коронер Филлип Барлоу заявил, что «не существует безопасного уровня содержания твердых частиц» и призвал снизить предельно допустимую концентрацию. Пока я писала это введение, Палата лордов одобрила проект «Закона Эллы». Теперь он возвращается в Палату общин, где его тщательно изучат члены парламента. Спустя 71 год после Великого смога, унесшего жизни около 12 тыс. лондонцев, Великобритания может наконец заявить, что чистый воздух – это право человека[16].

Стоит отметить, что городская пыль – нечто гораздо большее, чем просто углеродная сажа от горения. На каждом шагу между людьми и окружающей средой возникает трение. Взять автомобили, автобусы и поезда: колодки трутся о тормозной диск, а колеса – о дороги и рельсы. Это происходит много миллионов раз в день. Поперечная сила давит на материалы и отслаивает крошечные частички металла, резины и асфальта. Мне как велосипедистке эта «дорожная грязь» знакома до боли. Когда я протираю лицо после того, как весь день провела в центре Лондона, ватный диск заметно темнеет.

В 2019 году журналисты Financial Times провели расследование и признали лондонское метро «самым грязным местом в городе». Они выяснили, что на участках Центральной линии между станциями Бонд-Стрит и Ноттинг-хилл Гейт уровень содержания частиц PM2.5 в воздухе в восемь с лишним раз превышает лимит, установленный ВОЗ. Пыль метро отличается высоким содержанием оксида железа из-за металлических тормозов и рельсов, но она бывает не только механического происхождения. «Значительная часть пыли здесь – от самих пассажиров», – рассказывает Financial Times Ално Леш, менеджер по уборке путей. Он достает из-под платформы черный клубок: это человеческие волосы.

По ночам в подземных туннелях работает более тысячи человек. Пока поезда стоят в депо, они пылесосят и моют поверхности от пыли, а потом распыляют специальный фиксатор. Но это не всегда помогает, поскольку при уборке в воздух поднимаются частички, которые до этого спокойно лежали. Именно поэтому произошло следующее: когда компания Transport for London очистила линию Бейкерлоо от 6,4 тонн грязи и пуха, уровень содержания PM2.5 на девяти из пятнадцати станций не снизился, а повысился![17]

Как не раз покажет эта книга, наведение порядка редко сводится к изящным технологическим коррективам. Например, от электрических автомобилей дорожной пыли не меньше, чем от бензиновых. Да, количество тормозной пыли от них ниже примерно на 75 % благодаря рекуперативному торможению. Но при этом электромобили создают и разносят больше пыли шинами, а также сильнее изнашивают дорогу, потому что они в среднем тяжелее обычных машин из-за массы батареи[18]. Дорожная пыль – главный мировой источник микропластика, то есть крошечных пластиковых частиц размером менее пяти миллиметров. В последние десять лет они становятся все более серьезной проблемой в контексте загрязнения. Каждый год от износа шин образуется 6,1 млн тонн пластика – это, на секундочку, 1,8 % мирового производства пластика. Добавим к этому еще полмиллиона тонн частиц от износа тормозов[19]. Реальность такова, что дорожная пыль – источник целой трети микропластика в мировом океане. Это такая же проблема, как синтетические текстильные волокна, линяющий флис или искусственный мех, но внимания СМИ к ней куда меньше[20].

В принципе, микропластик можно рассматривать как еще один тип пыли – в конце концов, он порождается человеком, он широко распространен и токсичен, а еще от него трудно избавляться, как и от прочей пыли в этой книге. Частицы пластика, как и сажа, переносят разные вещества, тоже загрязняющие окружающую среду. Например, 6PPD-хинон – это антиоксидант, который добавляют в резину шин. Именно из-за него, как выяснили исследователи, массово гибнет кижуч в северо-западной части Тихого океана[21]. Еще микропластик часто относительно темный, то есть поглощает солнечное тепло и, как следствие, ускоряет таяние льда в полярных регионах планеты.

Большая часть выбросов черного углерода – это тоже дело рук человека: последствие сжигания древесины и ископаемого топлива. Это же касается и загрязняющих воздух сульфатов и нитратов, которые иногда принимают форму твердых частиц. (Но сульфаты и нитраты – ртутные соединения. Они также могут быть газообразными в зависимости от температуры, влажности и других химических веществ в атмосфере. Так что они – не совсем «пыль», поэтому в книге не рассматриваются.) Четверть минеральной пыли – тоже антропогенного происхождения [22]. Ветер в пустыне и так развевает пыль, но из-за действий человека этот процесс во многих местах усугубляется. Вырубка лесов уничтожает растительную жизнь, скрепляющую землю корневыми системами. Может показаться, что в засушливых районах и пустынях растительности почти нет, но на самом деле почва там покрыта хрупкими криптобиотическими корками из водорослей, грибов и микроскопических цианобактерий. Они разрушаются из-за расширения сельского хозяйства, вспашки или строительства. Выкачивание воды – еще один значимый источник минеральной пыли. Понижается уровень грунтовых вод, из-за чего страдают поля и луга, которые от них зависели. В засушливых ландшафтах одно-единственное растение способно удерживать почву в радиусе нескольких метров, поскольку далеко простирает корни в поисках влаги. Как только падает уровень грунтовых вод, эти растения умирают (так, например, происходит в калифорнийской долине Оуэнс – увидим в главе 9). И тогда поднимается пыль.

Я до сих пор так и не добралась до комнатной пыли, которая много лет назад привлекла мое внимание и побудила заняться этим проектом. Список ее огромен. Ко всему вышеперечисленному можно добавить чешуйки кожи, перхоть домашних животных, волосы, текстильные волокна. А еще частицы мебели, например из ДСП, или полиуретанового наполнителя, а также химические вещества, которые могут в мебели содержаться: к примеру, антипирены со зловещими аббревиатурами ПБДЭ и ТФФ и хлорированные органофосфатные антипирены. Эти химические вещества призваны обеспечивать нашу безопасность, но в то же время они вызывают рак, снижают фертильность, негативно влияют на когнитивные способности и вызывают заболевания щитовидной железы [23]. Дорожная и строительная пыль залетает к вам в дом через окна и заносится на подошвах обуви. А вместе с ней – фрагменты минеральной пыли из далеких пустынь и, возможно, даже радиоактивные частицы, давным-давно высвободившиеся после испытаний и аварий. В пыли под диваном – весь мир.

Тем временем мы, как бы абсурдно это ни звучало, продолжаем поджигать дома всякие вещи: готовим на газе, жжем свечи и благовония ради «создания атмосферы», зажигаем уютный камин зимними вечерами. В отличие от внешнего мира, где (после многовековых усилий) установлены стандарты качества воздуха, воздух в помещениях недостаточно исследован, не измеряется и не регулируется. А горение есть горение: может, газ и чище древесины с углем, но при сгорании углеводородов все равно неизбежно образуются сажа и PM2.5. Ученые выяснили, что при готовке концентрация PM2.5 дома может превышать 250 мкг/м³. Это в семь раз выше безопасного суточного уровня воздействия, установленного Агентством по охране окружающей среды США. Да, готовим мы обычно недолго, но все же 250 мкг/м³ – нехороший показатель. Особую опасность представляют жареные блюда. Подгоревший тост – тоже. Эксперимент показал, что во время празднования Дня благодарения человек может вдохнуть 149 мкг мельчайших частиц [24]. Мы проводим в помещении 90 % времени, но, увы, дом – это не всегда безопасное место. Пока я пишу эти строки, в Европе и Великобритании бушует энергетический кризис: у миллионов людей не хватает денег на отопление, а ведь на дворе бывают снегопады и морозные ночи. В холоде и сырости начинает цвести плесень. Она проникает через окна и расползается по стенам. Ее споры попадают в воздух в виде пыли – они вызывают и обостряют астму, особенно у детей [25].

«Общее между нами в том, что все мы – жители этой маленькой планеты», – сказал однажды Джон Фицджеральд Кеннеди. Мы и правда живем на одной планете, но вот воздухом дышим разным. Пыль (как внутри помещения, так и снаружи) – фактор внушительной экологической несправедливости.

Как раз этому посвящена книга. Частицы могут быть крошечными, но проблемы, которые ими порождаются, носят поистине планетарный характер. Мое внимание сосредоточено на пыли, созданной человеком. Антропоцентричный подход, но как еще рассматривать антропоцен? Сегодня, в этой новой геологической эпохе, творцы мира – мы. Деятельность человека изменила мировые биогеофизические системы: циклы углерода, азота и фосфора; круговорот пресной воды, огромные эрозионные потоки песка и почвы; воздух, воду и скалы по всему земному шару. Постепенно, а затем внезапно (и совсем не равномерно в плане распределения) наш вид превратился из бездеятельных космических пассажиров в современных Прометеев, которые поджигают планету, и убеждаются, что она действительно горит.

Масштабы этого сдвига и его последствий (как существующих, так и потенциальных) даже трудно вообразить. Нам легче всего представлять вещи, не превышающие по размерам части тела – чтобы их можно было измерить сантиметрами или футами. Плюс желательно, чтобы их было не больше десятка – ведь тогда получится пересчитать по пальцам. У большинства людей восприятие масштаба ограничивается миллиметрами с одной стороны и километрами с другой. А вот со всем, что за этими границами, уже возникают сложности.

Это одна из причин задуматься о пыли: бросить вызов самим себе и попытаться увидеть мир в масштабах, выходящих за рамки нашего ограниченного воображения.

Пыль, которую мы обсуждаем в этой книге, почти всегда меньше миллиметра размером. Очень часто – в сотни или даже тысячи раз меньше, то есть от 1 до 10 микрометра (мкм). Частицы пыли неизменно сравнивают по размерам с человеческим волосом. Его средний диаметр – 70–90 мкм в зависимости от происхождения владельца [26]. А пылинка зачастую в сотни раз меньше. Пыль – прямо на границе нашего видения. Вернее, остроты зрения, то есть способности невооруженного человеческого глаза воспринимать объект как отдельный. При ярком освещении нам проще различать пылинки – например, когда солнце падает на гладкую поверхность, обнажая ранее невидимый пушок. Но в большинстве случаев мы воспринимаем не отдельные частички, а их общий эффект (к примеру, облако дыма). Среди самых крошечных пылинок в этой книге – урановая нанопыль, которую сдувает с незащищенных отвалов горнодобывающей промышленности в индейской резервации Лагуна-Пуэбло, штат Нью-Мексико. Это вещество измеряется уже даже не миллионными долями метра (микрометр), а миллиардными (нанометр). А вот доктор Клэр Райдер, специалист по аэрозолям из Редингского университета, утверждает, что важнейший фактор моделирования климата, который часто игнорируют, – это «гигантская пыль». Тут, впрочем, надо понимать, что «гигантская» – это от силы 20 мкм, так что все относительно.

Так или иначе, сквозь нечто крошечное мы можем рассмотреть что-то огромное и очень древнее. А вместе с тем – заглянуть в будущее собственной планеты[27]. В первой половине книги рассказывается о разных местах и явлениях: к примеру, Лос-Анджелесе начала XX века, Пыльном котле 1930-х годов или высохшем Аральском море. Любая из этих историй показывает, что образование пыли – сложный механизм ответственности. Часто бывало, что пыль появлялась и вызывала проблемы в одном месте, а причина ее возникновения располагалась совсем в другом, где-то далеко. Например, в столицах или колониальных центрах, где решалось, куда вода должна течь, а куда нет. В главе 6, посвященной ядерным испытаниям, мы пройдем по следам радиоактивных осадков. Период полураспада радиоактивных ядер – тысячи лет. Это заставляет задуматься и помогает понять истинные последствия облучения для жителей пустынь и островов в Тихом океане. Затем, в главе 7, мы рассмотрим пыль как средство датирования ледяных кернов, которое позволяет заглянуть как в прошлое, так и в будущее. Изучая пыль и воздух внутри льда возрастом миллион лет, исследователи получают данные о былом климате Земли и на их основе строят предположения о динамике нагревания планеты.

Экофилософ Тимоти Мортон называет глобальное потепление «гиперобъектом». Это нечто настолько массивное и настолько широко распространенное во времени и пространстве, что оно становится уже слишком огромным для понимания [28].

Другие примеры гиперобъектов – пандемия коронавируса или капитализм. Их невозможно воспринять целиком и полностью, но это, впрочем, не мешает нам говорить о них как о явлениях. Да, мы можем попытаться понять их последствия с помощью данных и статистики или использовать кучу замысловатых абстрактных существительных, чтобы хотя бы попробовать показать масштаб концепций, с которыми имеем дело. Но сделать это получается не всегда. В такие моменты мы судорожно пытаемся нащупать свое место среди таких гигантских проблем – и, что особенно важно, найти в себе способность к действию, к переменам.

А вызовы эти и правда гигантские – не только для воображения, но и для политики или правосудия. Гуманитарный эколог Роб Никсон пишет, что «изменение климата, таяние криосферы, дрейф токсичных веществ, биомагнификация, вырубка лесов, радиоактивные последствия войн, закисление океанов и множество других медленно разворачивающихся экологических катастроф создают значительные характерные препятствия, которые могут помешать нам мобилизоваться и действовать решительно»[29]. Последствия этих «научно запутанных катаклизмов» наступают не сразу, а «откладываются, часто на несколько поколений». Когда государственная политика формируется вокруг четырех- или пятилетнего избирательного цикла, а временной горизонт у СМИ – всего пара дней, как вообще заинтересовать кого-то тем, что Никсон называет «анонимными катастрофами, в которых нет главных героев»? Как нам сделать видимым наносимый вред – даже если это, как выражается Роб, «медленное насилие», то есть «насилие, которое происходит постепенно и незаметно; насилие отложенного разрушения, рассредоточенное во времени и пространстве; истощающее насилие, которое обычно вообще не рассматривается как насилие»?

Именно поэтому я и пишу о пыли. Я надеюсь, что через столкновение масштабов – микроскопического и планетарного – выражу историю человеческих размеров, доступную для восприятия.

Мой рассказ основан на личном опыте. Это мои путешествия и интервью, а также устные и письменные свидетельства многих других людей, живших и живущих в тесном контакте с пылью. Судьбы некоторых переплелись с ней трагическим образом. Я не хочу просто писать о том, как происходит пыльная буря. Я хочу рассказать, какова она на вкус, как от электричества в воздухе гудит проволочная изгородь, как напрягаются ваши лопатки, когда от грязи чернеет небо. Я пишу о том, как пыль каждый день, год за годом, попадает в человеческие тела; как мельчайшие частички проникают из легких в кровоток и клетки и постепенно их разрушают. Я пишу о сообществах, которые осознают, что им вредит пыль, ищут ее источник и начинают бороться за собственные права. Эти процессы – болезни и борьба за экологическую справедливость – протекают очень медленно: проходят не годы, а десятилетия, за которые сменяются поколения. Мы начнем с конкретных мест: не с «Америки», а с долины Оуэнс в Восточной Сьерре, штат Калифорния; не с «бывшего Советского Союза», а с Муйнака – рыбацкого поселка на берегу теперь уже высохшего Аральского моря. А дальше, следуя за серой нитью в глубь времени и пространства, мы попробуем подступиться к таким обширным явлениям, как «современность» и «экологический кризис», и увидеть, найдется ли внутри них место для объединения, активной деятельности, сопротивления и перемен.

В этом смысле пыль – метод. В новой научной области «Исследование отходов» изучают всякие виды мусора (бытовые отходы, токсичные вещества, грязь), чтобы лучше понять, как действительно работают социальные и экономические системы. То есть ищут ответ на вопрос, сформулированный учеными Максом Либойроном и Джошем Лепавски: «От чего необходимо избавиться, чтобы появилась и продолжала существовать та или иная система?»[30] Очевидный пример – богатые страны, перекладывающие на других ответственность за переработку пластика. Несмотря на все потребительские усилия, договоренности и пламенные речи о благих намерениях, до сих пор никуда не делось Большое тихоокеанское мусорное пятно. Впрочем, подход применим и к людям, которых на обочину жизни выбросил капитализм. К вещам – тоже. Изучая то, что в обществе обычно перестают учитывать или отвергают, ученые из области «Исследования отходов» стремятся напомнить нам всем, о ком и о чем нельзя забывать, если мы стремимся к истинной экологической справедливости.

В этом контексте я воспринимаю пыль как тень современности. На нее не обращают внимания, но она все равно всегда рядом и будто бы преследует наши слишком чистенькие и аккуратненькие мечты о прогрессе и совершенстве. Я убеждена: если мы хотим понять, что значит быть современными (а лично я хочу), то недостаточно просто восхищаться плодами современности вроде iPhone и автомобилей Tesla и ошеломляющим изобилием потребительских развлечений. Надо проследовать от пышных ветвей этого дерева до корней: природных ресурсов и тяжелого человеческого труда, благодаря которым оно выросло. Добыча полезных ископаемых, строительство, производство, глобальная транспортировка – все это пыльная работа в прямом и переносном смыслах.

В начале 2010-х десятки рабочих погибли на заводах по производству iPhone в Китае из-за взрывов пылевоздушной смеси. Частицы алюминия отслаивались при полировке корпусов и накапливались в воздухе плохо вентилируемых цехов. Это привело к трагедиям [31]. Тем временем растущий мировой спрос на аккумуляторы приводит к перекачке огромных объемов подземных вод в так называемом «литиевом треугольнике» Боливии, Чили и Аргентины для извлечения минерального лития из солевых растворов. При производстве одной тонны карбоната лития два с лишним миллиона литров воды просто растворяются в воздухе. Уровень грунтовых вод падает – высыхают реки, озера и водно-болотные угодья. Причем настолько стремительно, что защитники природы предупреждают: литиевый бум грозит превратить и без того хрупкие местные экосистемы в пустыню. А где пустыня (и особенно высохшие водоемы), там непременно образуется пыль.

В процессе написания книги я поняла, что это заодно и история исчезновения воды. Некоторые из описанных экологических катастроф обычно рассматриваются именно как вопросы водной политики. Самый вопиющий пример – строительство акведука в Лос-Анджелесе в начале XX века, из-за которого долина Оуэнс высохла и превратилась в пыль. Но лишь немногие в таких случаях задаются вопросами. Что случится, когда воды не станет? Что будет с людьми, которые до сих пор там живут?

Легко поставить на таких местах клеймо «разрушенных» или «мертвых», но подобные формулировки не учитывают, что земля живет дальше. Природа вовсе не пассивна: она не принимает молча все, что мы в нее швыряем, она реагирует и адаптируется. Экосистемы – это странные и растяжимые миры. Да, у природной адаптации тоже есть пределы, но бросаться словами о том, что люди «разрушили» то или иное место, значит приписывать себе слишком большую свободу воли. Разные места от нас страдают, спору нет. Но в ходе работы над книгой я посетила уголки, которые вы, наверное, назвали бы самыми мрачными на Земле, – и обнаружила, что они на удивление живые. Как выразилась историк архитектуры Самия Хенни, «пустыни не пусты»[32]. Описание засушливых земель как необитаемых – колониальный заговор с целью завладеть ими и потом эксплуатировать. Например, проводить там ядерные испытания. Те, кто вырос на глобальном Севере, возможно, со временем научатся смотреть на такие земли иначе. Нужно развивать в себе дисциплину надежды; представлять, какими могли бы стать эти земли, и бороться за это светлое будущее.

«Я бы не назвала его разрушенным, – говорит активистка Тери Красная Сова (Teri Red Owl) о пустынном ландшафте долины Оуэнс. – Я бы назвала его поврежденным. Но все поврежденное, как известно, чинится». Держите эту идею в уме.

Антрополог Анна Цзин пишет о нарушенных пейзажах. В этнографической работе 2015 года «Гриб на краю света» она прослеживает далекое путешествие гриба мацутакэ из лесов Орегона до столиков роскошных ресторанов в Японии, где он считается воплощением сути осени [33]. Эта книга повлияла на многих. Лично для меня она важна тем, что показывает, как можно написать что-то большое о чем-то маленьком. Исследуя как гиперлокальные экологические связи гриба в лесу, так и выстроенную вокруг него всемирную торговлю, Цзин стремится «осветить трещины в глобальной политэкономии» и показать, что капитализм не монолитен, как это обычно утверждается. Он состоит из многочисленных фрагментов, в нем полно случайностей и условностей. Это нечто, где может найтись место для других миров, для новых способов сосуществования людей и планеты. Оказывается, мацутакэ процветает на земле, которой нанес ущерб человек, символизируя возможность обновления и симбиоза в локациях, которые можно было бы счесть утраченными навсегда. Да, может, капиталистическая беспечность и навредила многим местам, но во всех них сохраняется перспектива дальнейшей жизни.

Пыль, крошечная, но охватывающая весь мир, может преподнести похожий урок. Она напоминает нам о бесконечных геологических циклах разрушения и переустройства. Ветер разрушает землю и сметает пыль, а она опускается в другом месте, веками спрессовывается там в новую осадочную породу, известную как лёсс, которую потом тоже разрушает ветер. А еще пыль – важнейший компонент атмосферных процессов и океанических систем. Биологических и человеческих процессов и систем – тоже. Позже в книге мы увидим, что потоки пыли, пересекающие мир, растапливают ледники, удобряют леса и подпитывают цветение планктона в океане. Таким образом, пыль становится частью круговоротов воды, железа и азота. Пыль в атмосфере также поглощает и отражает солнечную энергию, благодаря чему является ключевым фактором изменения температуры, климата и в конечном счете – глобального потепления.

Все это нас касается. Пыль тесно связывает нас с этим метаболизмом, поскольку человеческая деятельность оказывает геохимическое действие планетарного масштаба, а в это же время мельчайшие частички проникают в наши тела и влияют на них. Так, пыль одновременно и питает жизнь, и ее отнимает. В 2021 году ученые сообщили ошеломляющие данные: каждая пятая смерть происходит в результате загрязнения воздуха мелкими частицами после сжигания ископаемого топлива [34]. Можно было бы избежать восьми миллионов смертей в год (это почти что население Лондона или Нью-Йорка), если бы мы перешли на возобновляемые источники энергии.

Я надеюсь, что пыль поможет взглянуть на мир иначе. Осознать наше место в гигантских геологических периодах и земных системах. Найти новые (вспомнить старые) способы сосуществования с планетой – в качестве не хозяев, а скорее хранителей. Наконец, увидеть чудеса природы. Работая над этой книгой, я отправилась на поиски экологической катастрофы, а вместо этого обнаружила необычную, потрясающую красоту. Вот зубчатый айсберг откололся и обрушился во фьорде на краю света. Вот солнце восходит в малиновом небе над последней серебристой полоской Аральского моря. Вот весной пышет зеленью долина Сьерра – а ведь однажды это место называли «землей, где почти не бывает дождей».

Кроме того, я встретила множество людей: защитников окружающей среды и активистов, ученых из лабораторий, физиков НАСА и полярных гляциологов, сотрудников правительств и представителей племен, а также радикальных адвокатов – молодых и пожилых, городских и сельских, поселенцев и коренных. Они все знали об этих чудесах и изо всех сил боролись за их сохранение.

Поход по следам пыли, которые кажутся бесформенными и забытыми, – это вовсе не траурное мероприятие, как может показаться на первый взгляд.

В конечном счете это история о взаимосвязи.

Глава 1

Предместья ада

Говорить о том, что современный мир зародился в определенное время в определенном месте, нелепо. Историки уж точно с этим согласны: между самой ранней и самой поздней предполагаемыми датами начала современной эпохи – почти 500 лет. С какого события вести отсчет? С катастрофы Черной смерти (1347–1353), охватившей весь европейский континент и перевернувшей средневековый миропорядок, или с каких-то других бедствий того времени? А может, началом послужило падение Константинополя в 1453 году или европейское завоевание Америки с 1492 года? Была ли современность следствием технологий – и если да, то каких именно? Это был печатный станок, изобретенный Гутенбергом в 1450 году, или паровой двигатель Джеймса Уатта, выпущенный на рынок в 1776-м? Или же современность началась с идеи? Тогда где были заложены основы современного политического порядка – в «Государе» Макиавелли (1513) или «95 тезисах» Мартина Лютера Кинга (1517)? А может, нас интересует не объект, а субъект, которого породила Французская революция 1789 года – человек, ценящий свободу и равенство, а не иерархию и происхождение? А вообще, почему современность обязательно началась на Западе? Давайте взглянем и на Восток. Там и Китайская цивилизация, и Империя Великих Моголов, и тоже найдутся города, социальные инновации и технологии, которые можно воспринимать как поворотные моменты.

Тем не менее мы, двигаясь по следам пыли, оказываемся в конкретном месте в конкретное время. Это Лондон эпохи Тюдоров, а именно 1570 года. Тогда воздух начал наполняться грязным дымом от сжигания ископаемого топлива – и полон им до сих пор.

Разумеется, воздух загрязняли и до этого. Сенека ворчал по поводу гнетущей атмосферы Рима I века и «облаков пепла» от дымных печей [35]. А огонь в печах для обжига извести, которыми активно пользовались майя на территории нынешней Центральной Америки, поглотил целую цивилизацию: обширная вырубка лесов (для изготовления известковой штукатурки, которой хватало всего на квадратный метр, требовалось 20 деревьев) изменила режим выпадения осадков, усугубила засуху и привела к катастрофической неурожайности [36]. И все же историк окружающей среды Уильям М. Каверт считает, что задымленный воздух елизаветинского Лондона – явление еще важней, потому что оно ознаменовало начало эры ископаемого топлива. До 1570 года основным источником топлива по всему миру была древесина (за исключением разве что высоких широт Арктики, где лампы инуитов и юпиков работали на животном жире). В течение 10 тыс. лет оседлое человеческое общество строилось исключительно на энергии, которую дерево могло накопить за жизнь. Переломным моментом стало широкое распространение угля: вспышка древней, черной, минеральной солнечной энергии исходила прямо из ядра планеты. Это изменило все. Как пишет Каверт, «с точки зрения энергетических режимов <…> Англия раннего Нового времени была (или стала) “первым современным обществом”»[37]. Если мы хотим понять мировоззрение, которое привело к сегодняшнему кризису, то разумно начать с истоков.

Сдвиг, произошедший в Лондоне в конце XVI века, был не просто увеличением показателей загрязнения воздуха твердыми частицами или даже качественным скачком в топливном плане. Это было по-настоящему эпохальное событие. Так что давайте посмотрим на рождение нового режима ископаемой энергетики, а потом проследим за пыльным следом, который он оставил после себя.

Триста пятьдесят миллионов лет назад, еще до динозавров, наша планета была теплой и пышной. Воздух был богат кислородом, и под постоянным солнечным светом вблизи экватора вырастали высоченные леса папоротниковидных растений. Тонкие стволы взмывали на 30–50 метров вверх, а неглубокие корневые системы омывались обширными тропическими болотами. Стволы были жесткими и почти полностью состояли из богатой лигнином коры, защищавшей от насекомых. Тем не менее, сезон за сезоном, деревья падали в воду. А вода содержала недостаточно кислорода, поэтому они не могли сгнить. Наводнения покрывали упавшую древесину илом, и эти слои медленно, на протяжении бесчисленных поколений, спрессовывались в торф.

Глубоко под землей континенты пришли в движение от потоков расплавленной магмы. Лавразия (которая впоследствии стала Европой и Северной Америкой) столкнулась с Гондваной (содержавшей современные континенты Южного полушария) и образовала суперконтинент Пангею. При столкновении плиты сомкнулись в горные хребты, а соседние области земной коры ушли вниз. Так у тел доисторических деревьев, медленно и безжалостно раздавленных при тектонических сдвигах, появилось странное захоронение, где они не гнили и не рассыпались в пыль, а превращались в нечто новое. Лигнин, придававший им прочность, спрессовался в бурый уголь, он же лигнит. Бурый торф стал битуминозным, то есть нефтяным, а затем почернел. Доисторические деревья превратились в каменный уголь.

Геологическая эра, о которой идет речь, получила название в честь единственного элемента, пережившего эту трансформацию. Мы знаем ее как каменноугольный период. Спустя 300 млн лет люди в английском Нортумберленде увидели самородки этого черного золота, выброшенные волнами на пляжи.

Впервые человек стал использовать каменный уголь в бронзовом веке. Раньше всего – более пяти тысяч лет назад – его начали добывать в Китае[38]. Римляне видели в каменном угле полезную альтернативу углю древесному и к концу II века принялись активно добывать его в Британии. С его помощью плавили железо и отапливали помещения (общественные бани и дома богачей), сжигая в печах-гипокаустах. А еще благодаря каменному углю горел «вечный огонь» в храме Минервы – богини мудрости – в поселении Aquae Sulis, где сегодня находится английский город Бат.

В 410 году римляне покинули Британию, и люди снова стали использовать в качестве топлива только доступную древесину. Так продолжалось 750 лет. Каменный уголь снова появляется в исторических хрониках только в 1180 году – в описании земель епископства Дарем [39]. Это северо-восток Англии, где уголь стали добывать в больших масштабах, поскольку там он лежал близко к поверхности. Древесина же становилась все более дефицитной и дорогой: леса в те времена вырубались по всей Европе, поскольку население росло, а общество богатело. Это сказалось на представителях профессий, которым постоянно требовался огонь – например красильщиках и пивоварах, а также производителях гипса и строительного раствора, обжигавших известь в больших печах. Каменный уголь стал более доступной альтернативой. После принятия Великой хартии вольностей наладилась поставка топлива по морю из Ньюкасла в Лондон, причем в таких количествах, что к 1228 году в столице появился «переулок морского угля» – Сикоул-Лейн [40].

Вскоре Лондон столкнулся с побочными эффектами. Этот северный каменный уголь представлял собой мягкое, битуминозное неэффективное топливо с высоким содержанием серы. При его сжигании активно выделялось не только тепло, но и обильный дым. Стояла просто невыносимая вонь. Знать жаловалась на нее королю, однако в отраслях, где требовалось много энергии, продолжали использовать каменный уголь, каким бы зловонным он ни был. В 1285 году король Эдуард I приказал расследовать эту дымную угрозу (так собралась первая в мире комиссия по вопросам загрязнения воздуха), но ни решений, ни законов не последовало, поэтому закопченный воздух Лондона чище не стал. К переменам привела только Черная смерть, пришедшая в Англию в 1348 году: из-за массовой гибели людей от чумы временно упал уровень промышленного производства. Но потом столичный аппетит к пиву и ярким тканям проснулся вновь. Городские угольные печи снова заработали, из-за чего воздух в последующие годы становился все грязнее и грязнее.

А теперь давайте перенесемся в 1570-е годы, когда Лондон преобразовывался. После чумы средневековый город с населением 30 тыс. человек быстро разросся за XV век и эпоху Тюдоров. Он стал шумным мегаполисом с населением почти 150 тыс. человек, то есть крупнейшим городом в Англии с большим отрывом (правда, с Пекином и Константинополем, тогда крупнейшими городами мира, по масштабам все равно еще сравниться не мог). Развивалась отчетливо городская жизнь.

Лондон раннего Нового времени был центром международной торговли и колониального грабежа, охватившего половину земного шара. В городские порты прибывали корабли с Ближнего Востока, из России и Америки (как части света). В них были порох, табак и меха; сушеная рыба и китовый жир; специи, сахар и предметы роскоши. Стремительно росли образование и грамотность, процветали театр и поэзия, а лондонские типографии публиковали непрерывный поток книг и памфлетов, проверяющих границы свободы слова и религиозного инакомыслия. Улицы гудели созвучием десятков языков. По повседневным делам спешили торговцы, моряки, странствующие ученые и французские беженцы-гугеноты. Город расширялся, и новые здания поедали последние зеленые поля между Лондоном и Вестминстером. Море домов простиралось до самого горизонта.

Историки описывают этот период как «раннее Новое время», поскольку именно тогда в образе жизни людей начали проявляться современные характеристики. Экологические историки устанавливают, как именно «воплощалась в физической среде» эта современность. Темный и густой дым от повсеместного сжигания каменного угля, который создавал особую городскую атмосферу, – как раз такой пример [41].

Использование каменного угля в те времена быстро росло. Его объемы удваивались каждое десятилетие, поскольку нехватка древесины заставляла людей переходить на другие источники топлива. (Англия тогда столкнулась с реальной угрозой морского вторжения, и королева Елизавета I была обеспокоена тем, что из-за интенсивного использования древесины в качестве топлива может не остаться достаточно деревьев для строительства мощных боевых кораблей.) К началу 1606 года лондонский импорт каменного угля достиг 144 тыс. тонн в год – это примерно тонна на человека [42]. Флот из 400 кораблей доставлял топливо, поддерживающее ненасытные огни города [43]. И чем сильнее разрастался Лондон, тем обширнее становилось потребление каменного угля: с появлением каждого нового жителя еще одна тонна древнего углерода ежегодно превращалась в пепел и пыль. Городские очаги пылали энергией солнечных лучей, зарядившей уголь 300 млн лет назад.

Такая разительная перемена произошла всего за одно поколение. Историк Рут Гудман называет ее «домашней революцией»[44]. Примерно через 200 лет, во время промышленной революции, загрязнение воздуха пришло в центр и на север Англии. Сажа и дым от бесчисленных заводских труб превратили в «темные сатанинские мельницы» и эти территории. Но в Лондоне XVII века каменный уголь обогревал дома горожан – особенно беднейших. В богатых домохозяйствах для этого использовали древесный уголь и непосредственно древесину, в то время как большинство лондонцев были вынуждены иметь дело с сернистым запахом и марающей золой. Каменный уголь грел их дома и рабочие места; пабы и кофейни, где они собирались; церкви, куда ходили по воскресеньям. Сжигание ископаемого топлива не только ускорило экономическое производство, но и создавало основу для здоровья и комфорта, семейной и культурной жизни. Как пишет Каверт, «уголь обеспечивал социальную стабильность, коммерческий прогресс и государственную власть», а его сжигание в те времена «стало важным аспектом жизни Лондона»[45]. Оно создавало атмосферу современного города.

Естественно, это никому не нравилось. В архивах сохранилось множество недовольств грязным городским воздухом. Одни возмущались, что живут рядом с топливоемким производством, где печи горят сутками напролет, другие – что их сосед-скряга покупает дешевое топливо, от которого много золы. В 1664 году поэт Александр Бром жаловался в стихотворении, что загрязнение душит даже искусство. «Лондон – не место для стихов, – писал он. – Мы окутаны дымом <…> от которого задыхаются музы»[46].

Елизавета I, «чрезвычайно огорченная и раздраженная» ситуацией, попыталась разрешить ее в 1579 году. Она запретила сжигать каменный уголь в Лондоне во время заседаний парламента, а затем попыталась посадить в тюрьму десяток главных загрязнителей городского воздуха за нарушение этого правила (эх, вот бы нынешним политикам такой решительности!). Вот только вскоре стало понятно, что такие меры бессмысленны и невыполнимы, поскольку каменный уголь в основном и все чаще использовали в домохозяйствах. Большинство лондонцев загрязняли воздух не ради выгоды или из-за безответственности, а потому, что не могли себе позволить иные способы отопления (ну а кто мог, менял топливо). А отапливать дома было необходимо, поскольку зимы в то время были особенно суровыми. Промежуток между 1300 и 1850 годами называют Малым ледниковым периодом. Тогда в Европе и Северной Америке стояли исключительные холода (одной из возможных причин называют пыль, которая была выброшена в стратосферу при извержениях вулканов и ослабила солнечное тепло[47]). В 1608 году замерзла Темза – прямо на льду состоялась Морозная ярмарка. В такой холод вы бы сами наверняка тоже подкинули еще угля в печь.

К началу XVII века многолетнее сжигание каменного угля оставило в городе следы. Оно изменило форму зданий (у каждого дома должен был появиться дымоход) и их цвет (стены потемнели от сажи). Как сообщается, в 1620 году король Яков I Английский, он же Яков VI Шотландский, «испытал сострадание к обветшалому зданию [старого] собора Святого Павла, которое долго подвергалось воздействию разъедающего дыма от сжигания каменного угля и почти разрушилось»[48].

Через поколение, в 1661 году, человек по имени Джон Ивлин написал целый памфлет с жалобами на грязный воздух Лондона – «Fumifugium, или Неудобства лондонского воздуха и рассеянного смога».

Ивлин – еще один великий мемуарист XVII века. Правда, сегодня, вероятно, больше известен его друг и современник Сэмюэл Пипс. Но Пипсу «повезло», ведь период его творческой активности пришелся на десятилетие, когда случились Великая чума (1665) и Великий пожар (1666). А Ивлин писал всю жизнь. Результат – дневник на полмиллиона слов, охватывающий период с 1640 по 1706 год, а еще три десятка книг и памфлетов на совершенно разные темы: произведения о садоводстве, теологии, искусстве, характере Англии, знаменитых самозванцах и о том, как собрать библиотеку. Кроме того, он автор первой книги рецептов салатов. Ивлин был одним из основателей Лондонского королевского общества и застал период интеллектуального брожения, когда научная революция смела древнегреческую мысль и породила новый, рациональный мир.

В 1661 году этот современный джентльмен обратил внимание на проблему ужасной лондонской атмосферы. Его Fumifugium – блистательный трактат, витиеватый по стилю, но в то же время прогрессивный в научном и архитектурном отношениях. В книге, адресованной королю Карлу II, описывается разрушительный дым, окутавший столицу. Она начинается с рассказа Ивлина о его визите в королевский дворец, во время которого «дым заполнил все комнаты и галереи» – да так, что «люди едва могли различить друг друга за этим облаком»[49]. Ивлин счел ситуацию возмутительной. И он точно знал, в чем причина такого безобразия: «Это адское и гнетущее облако от морского угля, которое не просто постоянно висит над городом, но и, как выразился поэт Вергилий, “непроглядной застлал пеленой высокое небо”»[50]. То есть свод, обитаемый богами.

Ивлин писал во времена реставрации и обновления: тогда король Карл II только взошел на престол после 11 лет гражданской войны и республиканизма. Джон посчитал постыдным, что столица и королевский двор оказались в дымной тени, и придумал, как это исправить. Но сперва он описывает пагубное воздействие угольного дыма на Лондон. Хоть он и нечасто использует слово «пыль», речь в книге именно о ней, поскольку Ивлин рассказывает об ущербе от грязи, оседающей на городской ткани – как на улицах, так и в помещениях.

Автор пишет красиво, хоть речь и идет об экологической катастрофе: «Этот тлетворный дым <…> покрывает все кругом закопченной коркой, портит мебель, лишает цвета посуду и позолоту, разъедает даже железные прутья и самые прочные камни». Грязь и разложение, которое он порождает, оскорбляют хозяйственного и общественного человека, вызывают у него полнейшее отвращение. Ведь даже живительный воздух становится «нечистым паром, черным и липким, пятнающим все, чего касается».

Ивлин был убежден, что такой Лондон – позор для нового человека науки, в нем поселившегося, и для самого короля. Он пишет, что город «напоминает, скорее, [вулканический остров] Стромболи или предместья ада, нежели место проживания разумных существ и величественную резиденцию нашего несравненного монарха». Столица, которой назначено быть величайшим городом королевства, больше походила на самое низменное место – темное, затененное, почти подземное.

Возможно, Джон Мильтон вдохновлялся именно трудом Ивлина, когда описывал ад в своей эпической поэме «Потерянный рай», опубликованной в 1667 году. Образы похожи: зловоние, дым, гнетущая тьма, огонь и сера. А выскочки в Англии, как и в раю, принялись менять общественный порядок. Произошел переход от преимущественно сельскохозяйственной, средневековой экономики к новому миру промышленного производства[51]. Ивлин и Мильтон были провидцами: еще до начала индустриализации они предвосхитили ее огромные экологические издержки.

Fumifugium – поразительное произведение. И дело не только в изумительном стиле прозаического повествования: это один из самых подробных трактатов о загрязнении окружающей среды, написанных до XX века. Люди тысячи лет знали, что угольный дым отвратительно пахнет, но думали, что это единственный его недостаток. А некоторые и вовсе считали эти зловонные пары полезными. Экохимик Питер Бримблкомб отмечает, что «во времена Римской империи серу жгли в ходе религиозных обрядов, а в англосаксонской Англии существовало поверье, что угольный дым отгоняет злых духов». Джон Ивлин – и его современник Джон Граунт, о котором мы совсем скоро поговорим – сделали огромный шаг вперед: именно благодаря их «более пристальным наблюдениям» и «более научному подходу» получилось шире «рассмотреть разрушительное воздействие загрязнения воздуха»[52].

Несмотря на причудливые формулировки, Fumifugium – это еще и важный научный труд. Автор предупреждает, что «жизнь [в месте] с грязным, густо задымленным воздухом» делает людей «уязвимыми для тысяч болезней, повреждает их легкие и нарушает работу организма». Именно поэтому в Лондоне «катар, кашель и туберкулез распространены более, чем в любом городе мира». Ивлин не до конца разобрался в медицинских деталях, но главное, что он установил и показал причинно-следственную связь. Спустя 360 лет в городах по всему миру все еще собираются комиссии по борьбе с загрязнением воздуха и задаются вопросом, что делать: может, наука и продвинулась колоссально, но вот желание политиков решать эту проблему, кажется, остается минимальным.

Ивлин дальновиден еще и потому, что увидел основную причину негативных последствий загрязнения воздуха в сере. Хотя писал он, когда химия как наука только зарождалась: например, в том же году Роберт Бойль заявил, что элементы – это не просто алхимический квартет земли, воздуха, огня и воды, а «совершенно несмешанные тела» чистой материи, какими мы знаем их сегодня[53]. Ивлин не мог знать, что мягкий морской уголь, отравлявший Лондон в те времена, действительно содержал большое количество серы. Или что диоксид серы или сульфаты, выделяющиеся при его горении, спустя века (по сей день) останутся одной из основных форм загрязнения городского воздуха. Скорее всего, он называл уголь «сернистым» потому, что тот ужасно вонял.

Масштабы загрязнения от этого морского угля были ошеломляющими. Лондонский воздух раннего Нового времени сопоставим с воздухом самых грязных городов современности[54].

В 2008 году химики Питер Бримблкомб и Карлота Гросси смоделировали 900 лет загрязнения лондонского воздуха, чтобы понять, как оно марало, повреждало и разрушало городские здания [55]. Причем авторы не говорят о частицах обобщенно, а анализируют каждый тип загрязнения отдельно. Они выделяют сульфатное загрязнение, черноуглеродную сажу и частички PM10 (размером менее 10 мкм, то есть ⅛ толщины человеческого волоса).

В 1575 году ситуация с каждым из этих крошечных токсинов стала меняться. Сульфатное загрязнение начало расти от базового уровня в 5 мкг/м 3 до 20 мкг/м 3 – а это сегодняшний целевой годовой показатель в Великобритании. В XVII веке загрязнение сульфатами превышало базовый уровень уже в 20 с лишним раз: среднегодовой показатель составлял 120 мкг/м 3. Историк окружающей среды Уильям Каверт пишет: «Концентрация SO₂ в лондонском воздухе раннего Нового времени в 70 раз превышала нынешний уровень. Это даже хуже, чем в самых загрязненных современных городах вроде Пекина»[56]. Количество углеродной сажи в воздухе увеличилось более чем в два раза, а затем снова удвоилось. Загрязнение твердыми частицами немного возросло еще в XIII веке, когда уголь впервые появился в Лондоне, но затем массовая гибель людей из-за чумы снизила его до исходного уровня еще на 250 лет. Но в 1575 году количество PM10 снова стало расти – и на этот раз продолжало увеличиваться на протяжении веков. В итоге уровень загрязнения воздуха твердыми частицами превышал нынешний британский стандарт (40 мкг/м 3) в течение 350 лет. А началось это не с промышленной революции, а на 200 лет раньше! Наш воздух стал современным задолго до экономики.

Это среднегодовые оценки, а следовательно, они не отражают, вероятно, гораздо большие всплески кратковременного загрязнения твердыми частицами в холодные зимние дни, когда над улицами Лондона висел, подобно злому духу, туман от Темзы. В 2020 году аналитики организации Centre for Cities подсчитали, что 6,4 % смертей взрослых жителей столицы связаны с загрязнением воздуха частицами: крошечные PM2.5 вызывают рак и сердечные приступы, проникая через легкие в кровь [57]. Трудно даже вообразить масштабы вреда в XVII веке, когда уровень концентрации твердых частиц был значительно выше сегодняшнего.

В нашем представлении лондонцы раннего Нового времени гибли от лихорадки и чумы или во время родов, но очень часто они умирали, страдая приступами кашля. Примерно в то же время человек по имени Джон Граунт – успешный галантерейщик, чиновник городского правительства и командир милиции – изобрел демографию, изучая записи о смертях, которые в лондонских приходских церквях вели с 1532 года (XVII век вообще был временем расцвета эрудитов и ученых-любителей). В 1662 году Граунт представил свои выводы в книге Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality, представляющей собой сборник всевозможных несчастий [58].

Граунт обнаружил, что только 7 % лондонцев посчастливилось прожить больше 70 лет и умереть «от старости». В 1632 году 38 жителей умерли от золотухи, столько же – от пурпуры и пятнистой лихорадки, девять – от цинги и зуда. Шестьдесят два человека просто скончались «внезапно».

Двадцать два процента лондонцев умерли от «острых и эпидемических заболеваний (чума – не в счет), в чем Граунт, следуя распространенной тогда миазматической теории[59], винит «испорченный воздух». В некоторые годы резко возрастало поражение другими болезнями: например, в том же 1632 году жизни 19 % жителей унесла чахотка (сегодня известна как туберкулез). Сам по себе туберкулез – бактериальное заболевание, однако современные исследования показывают, что загрязнение окружающего воздуха значительно увеличивает риск заражения, поэтому мы должны учитывать некоторую часть этих смертей при оценке вредоносности пыли [60]. Есть в списке 1632 года еще одна графа, связанная с загрязнением воздуха. Девяносто восемь лондонцев в 1632 году умерли от «поднятия легких». Это общий термин для обозначения заболеваний, характеризующихся хриплым кашлем и затрудненным дыханием. Среди них – астма, эмфизема и пневмония, то есть болезни, которые, как мы сегодня знаем, вызываются или усугубляются грязным, пыльным, закопченным воздухом.

Такие люди, как Граунт, были в самом центре научной революции XVII века, заложившей основы Просвещения. Тем не менее наука того времени не может предоставить нам точное число погибших от загрязнения воздуха в современном понимании. Зато мы видим, что статистика Граунта рисует портрет города, задыхающегося от собственных выбросов. Угроза тогда была очевидна для жителей. «Дымный и зловонный [городской] воздух куда менее полезен для здоровья, чем сельский, иначе почему хворающие люди переезжают за город?» – пишет Граунт и напрямую связывает высокий уровень смертности в городе с воздействием угольного дыма. С появлением каждого нового жителя сгорала дополнительная тонна сажистого морского угля, поэтому столица стала задыхаться от своего же процветания. Как выразился Граунт, «Лондон – возможно, слишком большая и мощная голова для тела [страны]».

Нужно было что-то делать – и у нашего друга Джона Ивлина созрел план. Он пишет, что производства, сильнее всего загрязняющие воздух («пивоваров, красильщиков, мыловаров, обжигателей извести и им подобных»), надо «удалить на пять-шесть миль[61] от Лондона», к югу от Темзы и чуть восточнее Гринвича, чтобы они не «заражали» королевские дворцы. Пивоваров, если уж им необходима пресная вода, а не солоноватая, логично отправить в Боу. Доставкой товаров в город, по мнению Ивлина, могли бы заниматься «тысячи умелых лодочников». Что же касается пейзажа, то Джон представлял вокруг города большое кольцо «элегантно оформленных и ухоженных» садов «с благоухающими цветами, способными своим ароматом даже с большого расстояния перебить запахи загрязнений». Наконец, нищих лондонцев надо выгнать из «бедных и грязных лачуг на окраине города» – и тут вопрос даже не столько в здоровье, сколько в том, что они «коробят глаз».

Если простить эту классовую дискриминацию и одну весомую фактическую ошибку, то книга Ивлина – очень тщательный и сложный анализ загрязнения городского воздуха и его возможных последствий. А что за ошибка? Джон открыто списывает со счетов «кулинарные огни» в домах, называя их «едва заметными», и взваливает всю вину на промышленность. Мы же теперь знаем, что главными виновниками были именно домашние огни – это показывают современные исследования потребления угля в Лондоне. Наверное, об этом мог догадаться и сам Ивлин, когда шел по улице зимой и видел, как дымоходы на каждой крыше выбрасывают в воздух зловонные пары. Но, видимо, тогда, как и в наши дни, стремящийся к реформам человек выбрал легкую мишень.

В итоге ничего так и не изменилось. Историки строят догадки почему. Дело в том, что план Ивлина был чересчур амбициозным и, как следствие, неосуществимым? Или это политический провал? А может, Джону, опередившему свое время, не хватило сторонников, которые могли бы помочь ему воплотить задумки в жизнь? Или же у короля просто-напросто были другие приоритеты?

Fumifugium может показаться ранней формой экологического манифеста, но на самом деле, как утверждает историк окружающей среды Уильям Каверт, это была последняя отчаянная попытка изменить лондонский воздух. Последующим правителям «дымная атмосфера Лондона тоже не нравилась. <…> Но они решили просто отдалиться от загрязнения вместо того, чтобы его уменьшать»[62]. Спустя 350 лет богачи все еще обитают в западной части Лондона – подальше от промышленности на востоке, веками портящей воздух. Почему это важно?

1570-е годы были временем блестящих и ужасных инноваций. До этого вся энергия на планете, которую использовали люди, исходила от солнца, светившего при их жизни. Его свет превращался в полезную химическую энергию путем фотосинтеза растений. Люди высвобождали эту накопленную энергию, поедая растения и животных, которые этими растениями питались. Открытие огня в эпоху палеолита позволило древним людям получить доступ к большему объему этой химической энергии, поскольку приготовленная пища легче усваивается. Нам больше не приходилось подкрепляться исключительно живой биомассой, ведь мы научились добывать энергию и из мертвой материи: древесины, листьев и навоза. Теперь мы могли использовать энергию, накопленную не за один вегетационный период, а за годы или даже десятилетия [63]. Резервуары доступной энергии вдруг значительно углубились.

Переход от древесины к ископаемому углю – столь же великий сдвиг. Отныне люди опирались не на солнечную энергию, накопленную за человеческую жизнь в древесной целлюлозе, а на почерневший и спрессованный свет древних солнц, который вынесло на земную поверхность из глубокого прошлого планеты. Это сила совершенно иных масштабов. Она изменила атмосферу и сделала мир таким, каким мы его знаем сегодня. Лондонцы первыми на свете стали массово знакомиться с этим новым способом обращения с энергетическими ресурсами Земли. «Да, в Древнем Риме действительно был грязный воздух, а майя вырубали леса, но именно в Англии раннего Нового времени экологические проблемы решались методами, которые в итоге привели к новому глобальному энергетическому режиму», – пишет Уильям Каверт[64]. Это было начало конца для чистой планеты с умеренным климатом. Тут же появилась пыль как удушающий признак этого нарушения окружающей среды – в виде сажи, дыма и твердых частиц.

«С появлением огромного количества дешевого угля объемы доступной людям тепловой энергии стали практически безграничными», – констатирует историк Эдмунд Бёрк III[65]. Именно этот избыток через сотню лет обеспечил экспоненциальный рост капитализма. Он начался с промышленной революции в конце XVIII века, а закончиться тем или иным образом должен в следующие 50–100 лет. Конец ему положит «антирост», «круговая экономика», «экономика замкнутого цикла» или какая-то менее упорядоченная форма коллапса. В ретроспективе тянет сказать, что катастрофа была предначертана с самого начала, ведь ископаемое топливо давало огромную силу, к которой не отнеслись с большой ответственностью. Но дело не только в этом: ископаемое топливо – крайне странное и пугающее.

Историки промышленной революции говорят о «фотосинтетическом ограничении». Солнечная энергия, собранная в древесине, может быть возобновляемой, но это сложный процесс. Деревья медленно растут, им требуется определенный климат, а еще они занимают землю, которую можно было бы использовать в других целях [66]. В результате у общества, в основном использующего древесину, есть пределы роста – речь и об экономике, и о численности населения. Открытие угля сбросило эти оковы. Энергия внутри угля тоже получается в результате фотосинтеза солнечного света, но она сильно сжата. В тонне угля размером 0,75 кубических метров столько же энергии, сколько и в древесине от вырубки 70 квадратных метров леса [67]. Рост торговли углем из Ньюкасла и Нортумберленда выглядел так, будто бы люди обнаружили в далеком прошлом огромные новые земли и реквизировали в качестве экономического ресурса. Представьте, как флаг с крестом святого Георгия вонзают в теплое болото каменноугольного периода. Историки промышленной революции также говорят о «призрачных акрах». Это земли в заморских колониях, которые позволили Британии накопить достаточно богатства для инвестирования в машинное производство и совершить большой скачок вперед[68]. Но для меня призрачные земли – это и те древние тропические леса, которые превратились в плотные черные бомбы потенциальной энергии, положившие начало эпохе ископаемого топлива.

Можно и дальше развивать эту метафору. «Современность населена призраками, – утверждает Джесси Оук Тейлор, гуманитарный эколог из Вашингтонского университета. – Со времен промышленной революции весь экономический рост сопровождается фантомом углеродных выбросов в атмосферу. <…> Эти следы требуют глубокого переосмысления того, что значит быть современным»[69].

Именно на такое переосмысление современности, через пыльные выбросы и отрицаемые последствия, направлена эта книга. Почти не бывает прогресса без грязной тени – такой тезис мы будем раскрывать в последующих девяти главах. У нас есть все основания наслаждаться плодами прогресса, достигнутого за несколько веков, но за все удовольствия надо платить. Вот, время пришло.

Но почему история о пыли начинается именно в Лондоне конца XVI – начала XVII веков? Почему конкретно в это время и в этом месте ископаемое топливо, о котором было известно уже тысячи лет, внезапно стало преобладающим видом? И почему эта трансформация так важна для формирования мира, в котором мы живем сегодня?

Переход от древесины и древесного угля к ископаемому топливу имеет такое огромное значение в истории человечества из-за двух процессов, которые он запустил: промышленной революции и подъема капитализма.

Тем, кто мыслит по-крупному (например, Эдмунду Бёрку III), этого достаточно, чтобы разделить историю на до и после. Эдмунд пишет: «Если переосмыслить современность с точки зрения ее биоэнергетики, станет ясно, что за всю историю человечества было только два основных энергетических режима. Первый – эпоха солнечной энергии (возобновляемого ресурса), которая началась 10 тыс. лет назад и завершилась в 1800 году. Второй – эпоха ископаемого топлива (невозобновляемого ресурса): здесь уголь, нефть, природный газ и ядерная энергетика. Она началась в 1800 году и продолжается по сей день»[70].

Тем не менее ископаемое топливо могло оставаться просто не очень благоприятным для окружающей среды и не привести к экологической катастрофе, если бы не было связано с одной технологией, а именно паровым двигателем.

По мнению Андреаса Мальма, доцента кафедры экологии человека в Лундском университете (Швеция), то, что происходило в Лондоне в XVII веке еще не было революционным, потому что «уголь в основном использовался для обогрева домов, а ископаемое топливо оставалось непривязанным к двигателю самоподдерживающегося экономического роста»[71]. Мальм считает, что переломный момент наступил позже, в 1776 году, когда в продажу поступила паровая машина Джеймса Уатта. Она объединила энергию, накопленную в куске угля, с вращением вала, что позволило использовать ископаемое топливо для продуктивной промышленной работы. Именно этот момент, когда установилась связь ископаемого топлива с новым промышленным капитализмом, и началась эпоха беспрецедентного и экспоненциального экономического роста, Андреас называет «фатальным прорывом в более теплый мир». Стартовал антропоцен.