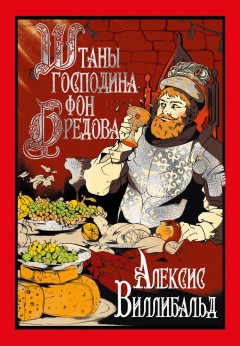

Штаны господина фон Бредова

Старая добрая…

Willibald Alexis

DIE HOSEN DES HERRN VON BREDOW

Перевод с немецкого Елены Кормилицыной

© Е. Г. Кормилицина, перевод, 2024

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Иностранка®

Предисловие переводчика

Автор романа «Штаны господина фон Бредова» – Виллибальд Алексис (настоящее имя – Георг Вильгельм Генрих Геринг) – по праву считается в немецкой литературе основоположником жанра реалистического исторического романа. Почти каждый герой его произведений – реальная личность, сыгравшая определенную роль в становлении Бранденбурга и всего королевства Пруссия.

Родившийся в 1798 году будущий писатель происходил из бретонской протестантской семьи, перебравшейся в Германию во времена гонений на гугенотов. Получив гимназическое образование, молодой человек успел добровольцем поучаствовать в Освободительных войнах, которые знаменовали собой конец наполеоновской эпохи. Вернувшись, он начал изучать историю и право и стал юристом, но вскоре оставил это занятие, чтобы посвятить себя литературе. Постепенно писатель нашел в творчестве свое направление – патриотические исторические романы, в самом благожелательном духе повествовавшие о «старых добрых временах» в Германии, а потому именовавшиеся «патриархальными». Именно на этой ниве он снискал большую популярность. Восторженные читатели сравнивали его романы с произведениями Вальтера Скотта. Начиная с 1840 года автор публикует целую серию книг, каждая из которых посвящена определенному периоду в истории Бранденбурга. С 1846 по 1848 год писатель работает над романом «Штаны господина фон Бредова» – произведения, в котором слились воедино суровые исторические реалии, благородная рыцарственность, народные сказания и суеверия, дух авантюризма, густо замешанные на незамысловатом немецком юморе. Собственно, все то, что автор считал характерным для «старой доброй Германии». Что же касается современной ему жизни, то в ней Виллибальд Алексис видел катастрофическую нехватку этих проявлений германского духа.

Он искренне мечтал о возрождении единого германского государства, делал в этом отношении ставку на революционные перемены и был крайне разочарован поражением революции 1848 года: социальные проблемы, вызванные национальной раздробленностью Германии, не были решены; нашедшая широкое распространение среди либеральной буржуазии идея объединения немецких земель так и осталась идеей. Мало того, из-за обрушившейся на него критики ему пришлось покинуть Берлин и долгое время прожить за пределами страны, в Риме. Лишь много лет спустя он смог вернуться на родину и поселиться в Арнштадте.

Последние годы жизни писателя были омрачены бедностью и тяжелыми болезнями. Скончался он в 1871 году, успев застать воплощение своей мечты – провозглашение Германской империи, когда прусский король Вильгельм I принял присягу в качестве германского императора. Впрочем, Виллибальд Алексис, ослепший, парализованный, измученный психическим недугом, похоже, этого уже не осознавал.

Маркграфство Бранденбург, которому он отдал столько творческих сил и о котором пойдет речь в романе «Штаны господина фон Бредова», являлось наиболее значительным княжеством Священной Римской империи, существовавшим с XII по XIX век. Его возникновение было связано с тем, что в 1157 году маркграф Северной марки Альбрехт Медведь захватил славянскую крепость Бранибор и основал на этих землях новое государство – марку Бранденбург. Славяне, которых здесь именовали вендами, постепенно ассимилировались. К XIV веку маркграфы, правившие в Бранденбурге, окрепли настолько, что получили престижный титул курфюрстов, узаконивший их право голоса на выборах императора Священной Римской империи. Впрочем, это не спасло курфюршество Бранденбург от смутных времен и войн, растянувшихся на годы.

В начале XV века наследным главой и правителем Бранденбурга император назначил Фридриха VI из рода Гогенцоллернов. При этой династии началась постепенная стабилизация обстановки, связанная с возвращением когда‑то потерянных земель и централизацией власти.

В самом конце XV века к власти в Бранденбурге пришел юный курфюрст Иоахим I Нестор из династии Гогенцоллернов. Он был полон благих намерений и мечтал о том, чтобы свет латинской учености озарил земли, над которыми он поставлен властвовать, чтобы во Франкфурте-на-Одере открылся университет, а все его подданные стали равны перед законом. Впрочем, как это обычно и бывает, путь к преобразованиям оказался тернистым, поэтому в памяти потомков Иоахим Нестор остался не только просветителем, но и жестоким, бескомпромиссным политиком, готовым отправить несогласных с его решениями на виселицу. Именно об этом времени и повествует роман Виллибальда Алексиса.

Местные феодалы (не без оснований именуемые в немецких рыцарских романах «рыцарями-разбойниками») все еще прекрасно помнили те времена, когда могли чинить произвол, чувствуя себя независимыми не только от курфюрста, но и от императора Священной Римской империи. Неужели этой свободе настал конец? Как мальчишка, находящийся у власти, осмелился пролить благородную кровь? Разве он не боится, что против него выступит старая аристократия? Ведь многие из тех, чьи свободы он пытался ограничить, все еще помнили о своих мужественных славянских предках, которые ни перед кем не гнули спины и отступали лишь тогда, когда действительно нельзя было иначе.

На фоне трагических и важных для Бранденбурга событий, описанных в романе, происходит нечто, казалось бы, совершенно незначительное и даже комичное. Супруга господина Гётца фон Бредова из замка Хоен-Зиатц решилась выкрасть кожаные штаны собственного мужа, чтобы их постирать. Дело в том, что сам благородный господин добровольно не расставался с этой частью костюма. Он и несколько поколений его предков не без основания считали штаны своим талисманом, поэтому очень страшились оказаться без них перед лицом опасности. Собственно, пропажа волшебного талисмана и стала отправной точкой для целой череды событий, так или иначе связанных с семейством фон Бредовых и историей Бранденбурга.

Особое значение кожаных штанов для старой аристократии, в том числе и тех, что не принадлежали конкретно господину фон Бредову, прослеживается на протяжении всего романа. Этот предмет одежды, пошитый из выделанной оленьей шкуры, служит символом вольных «старых добрых» времен. В таких штанах не пойдешь выказывать курфюрсту верноподданнические чувства, зато в них легко отправишься на охоту, войну или грабеж. Для дворцов нужны необъятные плюдерхозе [1] с буфами из тонкого сукна на богатой шелковой подкладке – но это уже признак совсем другой эпохи и совсем другой культуры. Недаром потомок самого «правдивого человека на свете», барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, посвятил кожаным штанам стихотворение, которое могло бы с легкостью послужить эпиграфом для этого романа, не будь оно написано десятилетиями позднее.

- Этот царский олень жил бы тысячу лет,

- Но его подстрелил на охоте мой дед.

- Его кожа была и толста, и крепка —

- Можно сшить превосходную вещь на века.

- Долго дед над оленьею шкурой мудрил,

- Наконец он штаны из нее смастерил,

- Потому что идут за годами года,

- А штаны остаются штанами всегда.

Сага о кожаных штанах [2]

- Это дивные были штаны, и мой дед

- Их носил, не снимая, почти тридцать лет,

- А когда по наследству отцу перешли,

- То стоять без труда уже сами могли.

- Задубев на морозе, они вечерком

- Перед жарким камином стояли колом.

- От колючих метелиц, от хлестких дождей

- Становились штаны лишь прочней и прочней.

- Вот родителю стукнуло за шестьдесят.

- Он решил починить свой любимый наряд.

- Оказалось, что кожа все так же крепка,

- Только пуговицы поистерлись слегка,

- Как зубцы шестеренок в старинных часах.

- И отец гарнитур поменял на штанах.

- Не вернуться веселым денькам никогда:

- Очертела отцу верховая езда,

- Да и правду сказать, сумасшедший галоп

- Разутешит едва ли почтенных особ.

- Над подарком недолго раздумывал я:

- Очутились штаны на заду у меня.

- Был приказ воевать в кавалерии мне,

- И штаны в тот же час подскочили в цене.

- Во спасенье не раз на баталиях им

- Приходилось сливаться с моим вороным,

- А потом на просушке они вечерком

- Перед жарким камином стояли колом.

- В тех местах, где я рос и мужал на глазах,

- Сохранился от деда рассказ о штанах,

- Что когда‑то весенней цветущей порой

- Отливали они изумрудной волной.

- Но позднее отец подмечал между строк

- Сероватый оттенок, мышиный намек.

- А сегодня штаны эти выглядят так,

- Как чуть-чуть побуревший турецкий табак.

- Что ж, меняя хозяев, штаны каждый раз

- Обретали внезапно и новый окрас.

- И, как знать, не придется ли им покраснеть,

- Если кто‑нибудь вновь пожелает надеть,

- Потому что идут за годами года,

- А штаны остаются штанами всегда.

- Сквозь далекую дымку все чудится мне:

- Старший сын поутру скачет в них на коне.

- Пусть он носит штаны круглый год напролет,

- Ни в дожди, ни в метелицу не бережет.

- Их дубленая кожа, как прежде, крепка,

- Только пуговицы поистерлись слегка.

- По примеру отца пусть мой сын дорогой

- Гарнитур поменяет на них роговой.

- Если будут штаны так и дальше служить,

- Если будет штаны честолюбец носить,

- Если будут штаны так же ездить верхом,

- Если будут стоять так же сами колом, —

- Мальчик мой, пусть идут за годами года,

- Но не сносятся эти штаны никогда.

Глава первая

Осенняя стирка

Если вам доведется гулять по саксонскому сосновому лесу, необъятному и сверху напоминающему огромное темное пятно, куда не заглядывает солнце, вы заметите, что чем ближе к опушке, тем все больше он редеет, что стройные стволы деревьев становятся золотистыми в закатных лучах, а пышные кроны легко покачиваются под нежными дуновениями ветра, отчего душа наполняется покоем. Но, достигнув края леса, вы не увидите привычные поросшие виноградниками склоны, прорезанные журчащими ручьями, сбегающими с далеких голубых гор и пенящимися в своих каменных ложах. Перед вами предстанет долина Эльзенбрух, с ее бурыми вересковыми пустошами и протянувшимися над ними песчаными откосами, где гуляет ветер, воющий над тощей, робко проглядывающей зеленью, словно злая собака, стерегущая голые кости.

Кажется, здесь мало жизни: лишь одинокие березы отчаянно цепляются корнями за почву да осторожный аист вышагивает по болоту, а вверху, над кустами, кружит ястреб. Но как же легко дышится путнику, когда длинный, извилистый путь сквозь сосновую темень наконец остается позади. Идущего окутывает прохлада, и вот он уже слышит шелест тростника в воде, лягушачий хор, жужжание насекомых, видит, как мелькают среди камышей трясогузки, и невольно следует взглядом за ветерком, тихо проносящимся над зарослями вереска. Очарование природы наполняет пустошь жизнью, радует взор и позволяет отдохнуть, когда после черного колючего соснового леса перед путником открывается спокойное и чистое озеро. Оно кутается в темно-зеленые берега, словно застенчивая девушка, прячущаяся от непрошеных взоров в свой кружевной воротник. Его темная вода подобна зеркалу, а тихий плеск воды напоминает едва различимый шепот. Внезапно рассеиваются облака, темная поверхность делается прозрачной, в ней загорается серебристая дорожка и отражается ясное небо, в котором купается луна и сверкают звезды.

Избыток воды из полноводного озера изливается в речку, что бежит, петляя, от опушки леса на равнину. Она омывает тенистые заросли, жадно пьющие ее воды, струится по мокрым лугам, зарывается в песок и гальку, вьется вокруг холмов, дробится о валуны и поит вечно испытывающие жажду ивы. Отдельно стоящие сосны – своеобразный форпост леса, – израненные и искалеченные ветрами, напрасно пытаются дотянуться до ее прохладных вод. Их гигантские корни, пролегающие под береговым песком, не могут украсть для себя ни единого глотка.

Но если бы кто‑то сегодня взглянул на это место с высоких холмов, он не ощутил бы ни тишины, ни покоя. В глаза случайному путнику бросилось бы белое бурлящее марево, поднимающиеся клубы дыма и фигуры, двигающиеся вокруг тлеющих костров. Но эту белизну нельзя было бы назвать снегом, поскольку деревья, хоть и покраснели уже совсем по-осеннему, не торопились сбрасывать увядшие листья, а луга и вовсе еще блистали буйной зеленью. Определенно, это был не снег еще и потому, что он не лежал спокойно на месте, а трепетал и шуршал, бросал яркие отблески и снова пропадал из поля зрения.

Это были не белые лебеди, расправляющие и складывающие крылья, – такие гигантские птицы никогда не водились в Хафельланде [3] и Заухе [4]. Это были не паруса больших кораблей, раздуваемые ветром и опадающие, потому что по реке могли бы проплыть лишь маленькие лодчонки. И это были не шатры кочевников, потому что они не стояли на месте, да к тому же, если подойти поближе, сразу становилось понятно, что в шатрах нет никакой нужды, так как между кострами стояли аккуратно сложенные из соломы и сосняка шалаши. Это было целое становище, но одинокому путнику не стоило опасаться разбойников.

Несколько копий, поблескивая в солнечных лучах наконечниками, мирно стояли, прислонившись к столбам шалашей и к деревьям. К тому же разбойники не смеются и не поют так весело, а если и становятся где‑нибудь лагерем, то никак не в диких местах, находящихся между пустошами и болотом, где не проходят торговые пути. Если бы все происходило в ночное время, можно было бы сказать, что это ведьмы забрались в самые дебри, чтобы варить свои зелья там, где этого никто не увидит. Но стоял солнечный день, и так же солнечно смеялись все вокруг. Со звуками смеха сливались и другие звуки – хлопки и стук.

Короче говоря, это действительно был лагерь, но не военный стан и не привал паломников, не лагерь купцов или цыган, ищущих уединения: это был походный лагерь, где женщины составляли большинство. Перед путниками открывался вид на большую прачечную. В этом можно было легко убедиться, поднявшись на песчаные холмы, голые вершины которых выглядывали из-за вересковых зарослей.

Тем временем в седловине среди холмов остановилась тяжело груженная повозка. Ее владелец – торговец Клаус Хеддерих – спрятал ее подальше от дороги, чтобы никто не мог обнаружить ни лошадей, ни саму повозку. Он хотел прежде убедиться, что ему и его добру ничего не угрожает. Торговец тихо и осторожно взобрался на сосну, и его встревоженное лицо просветлело. То, что он увидел, не только не представляло собою опасности, но даже показалось ему весьма приятным для глаз. Белоснежное струящееся сияние исходило от полотнищ холста, которые сохли на веревках, время от времени трепеща под порывами ветра. Другие, более крупные отрезы ткани, отбеливались, лежа буквально повсюду: вдоль реки, по краям холмов и даже среди сосен. Везде чувствовался порядок и ощущалась властная хозяйская рука. У многочисленных слуг и служанок, у хозяйских дочерей, у родственников и друзей – у всех, вплоть до собак, было свое особое занятие. Кто‑то, черпая воду из реки, наполнял емкости, а кто‑то таскал их. Одни возились с веревками, натянутыми между стволами деревьев, другие подносили прищепки, а третьи следили за тем, чтобы мокрое белье не сдуло ветром. Над догорающими кострами висели огромные котлы с горячей водой, а неподалеку стояли большие и маленькие бочки. Работа, казалось, подходила к концу, лишь на мостках, построенных на поросших камышом берегах реки, служанки, подоткнув юбки и закатав рукава, еще достирывали белье. Это была тонкая работа, оставленная на самый конец, и каждая из них стирала с особым усердием. Молодые слуги то и дело пытались, спрятавшись среди камышей, подкрасться к стирающим девушкам. Однако стоило только кому‑то из них подобраться поближе, его безжалостно обливали с ног до головы. Один молодой сорванец с невинным выражением лица делал вид, что просто прогуливается вдоль берега, но какая‑то плутовка чуть не вылила ему на голову целое ведро. К счастью для себя, он успел отскочить и отделался лишь несколькими каплями воды, попавшими ему на лицо. Шалунья, смеясь, погрозила ему, но юноша вдруг посерьезнел и быстро приложил палец к губам. Дело в том, что он увидел приближающуюся хозяйку, которая была известна своей строгостью.

– О, это же милостивая госпожа фон Бредова из замка Хоен-Зиатц!

Проговорив эти слова, торговец со вздохом облегчения стал спускаться с дерева и делал это намного проворнее, чем когда на него забирался. Без всякого опасения вернувшись к повозке, он почистил лошадей, запряг их и двинулся в сторону лагеря. «Госпожа устроила большую осеннюю стирку, – размышлял он. – Если бы я знал об этом раньше, мог бы неплохо заработать. Впрочем, еще не поздно. Глядишь, мне тут что‑нибудь обломится». Он задумчиво приложил руку ко лбу и вдруг остановил лошадей, так и не выехав на тропинку. Затем поднял полог повозки и принялся переупаковывать, перекладывать и перетаскивать лежащие там товары. Некоторые он спрятал подальше, а другие, напротив, положил сверху. Так и должен поступать хороший купец, знающий своих клиентов и имеющий представление о том, что им может понравиться, а что нет.

Это была большая осенняя стирка госпожи Бригитты фон Бредовой из Хоен-Зиатца. Она часто повторяла: «Зима – это белый человек. Когда он постучит в ворота, дом тоже должен быть белым и чистым, чтобы хозяин смог чествовать гостя». Бранденбургский декан [5] фон Круммензее, который в это время гостил у нее, резонно замечал в ответ, что зима – незваный гость, какого и за дверь не грех вытолкать. Однако благородная госпожа возражала: «Возможно, подобное поведение было бы уместно в старые времена, достопочтенный, когда еще не существовало духовенства. Все мы знаем, что в любой дом всегда проникнут трое незваных гостей: холод, клопы и попы. Как ни закрывай дверь, они обязательно найдут щель». Декан лишь посмеивался над этими словами. Да и стоило ли обижаться, если, возвращаясь в замок, благородная госпожа велела погрузить со своими вещами и его тюк, что избавляло декана от необходимости везти его самостоятельно в Бранденбург, когда придет время возвращаться в свое теплое убежище вместе с незваной гостьей – зимой.

Осенняя стирка в замке Хоен-Зиатц была делом совершенно обычным, происходившим каждую осень. С одной стороны, это была большая работа, труд, от которого трещали кости, а с другой – самый настоящий праздник.

Хозяйка придерживалась того мнения, что любое занятие, требующее прилежания, уже само по себе является праздником. И все вокруг относились к этой ее позиции очень серьезно. Когда приходило время, госпожа буквально переворачивала старинный замок вверх дном. Она сама карабкалась по узким лестницам, поскольку не доверяла ничьим глазам, кроме собственных, и следила, чтобы во всех комнатах, во всех углах, каждая, даже самая маленькая вещь, каждый отрез шерсти или холста имели праздничный вид.

Большая стирка обычно начиналась с того, что вещи грузились на три повозки – их обвязывали веревками и накрывали чистой рогожей. Сама госпожа при этом садилась в первую повозку, и начинался большой исход из замка. За тремя первыми повозками ехали еще две, везущие служанок и Евхен с Агнес – дочерей благородной госпожи. Когда юнкер [6] Ханс Йохем захотел было подставить лесенку, чтобы помочь девушкам занять их места, фрау Бригитта не одобрила его действий. По ее мнению, молодые девицы должны были понимать, что день большой стирки – это день их битвы и их славы, как сражение для рыцаря, но только если они, подобно тому же рыцарю, умеющему при необходимости самостоятельно обращаться и со стременами, и с подпругой, со всем справятся сами. Так что не успел Ханс Йохем предложить свою помощь, как Евхен и Агнес уже забрались на высокую повозку и посмеивались сверху над незадачливым юнкером.

Процессию возглавляли двое слуг в островерхих шлемах и с копьями в руках, за ними шел егерь со сворой собак. Далее везли чаны, котлы, солому, скамейки, покрывала, бочки, корзины и еще массу нужных вещей. Если кто‑то удивлялся такому обилию скарба, госпожа отвечала с улыбкой: «Не заграждай уста волу молотящему!» [7] Сзади и с боков процессию прикрывали всадники и пешие слуги с охотничьими копьями и арбалетами. Был среди них даже один с тяжелым мушкетом.

Сопровождаемая музыкой и смехом, вся толпа перебиралась по скрипучему подъемному мосту, а стражники со стены долго еще смотрели им вслед, пока они не скрывались в лесу. Тот факт, что для такого чисто женского занятия, как стирка, были взяты с собой собаки, копья, дюжина крепких вооруженных мужчин и даже огнестрельное оружие, не удивлял тех, кто знал, что представляла собой Бранденбургская марка [8] в начале шестнадцатого века. Любой оказавшийся за стенами замка или города, если только он не носил наброшенное на голое тело нищенское рубище, стремился заручиться поддержкой железа, спрятанного под камзолом, ибо залогом каждого доброго дела является то, что совершающий его находится в безопасности.

Можно было бы удивиться, что в процессии принимают участие те, чьи руки слишком нежны, чтобы закреплять бельевую веревку или развешивать простыни. Странным было и наличие священника. Однако удивление было бы уместно лишь для тех, кто не осведомлен о большой осенней стирке в Хоен-Зиатце. Для такой грандиозной задачи между стенами, сложенными из камня и глины, было слишком мало места. Где в замке найти проточную воду? Откуда взяться свежему воздуху, так необходимому для просушки белья, и ровным полянам, нужным для отбеливания?

Наши предки любили праздничные увеселения под открытым небом, так что за пределы замка отправились все, кому было тесно в его стенах, кто любил шутки и игры, охоту и розыгрыши – а стирка никогда не обходилась без всего этого. Но и страх Божий тоже должен быть всегда – так думали декан и благородная госпожа, хотя при этом каждый имел в виду что‑то свое.

К тому же хозяйке, вероятно, было приятно чувствовать неограниченную власть, ибо ее прочная репутация в замке поддерживалась благоразумием и безукоризненным поведением, здесь же она правила согласно древним законам, будучи единоличной руководительницей всего происходящего вокруг. Никто на земле не захочет отказать женщине в абсолютном контроле над стиркой. Нет такого закона! А уж правила она твердой рукой. Даже если на ней не было ни чепца, ни фартука, всякий за сотню шагов узнал бы в ней хозяйку. Зоркость ее глаз не уступала ястребиной. Она стояла на возвышении, небрежно подбоченившись левой рукой, держа в правой связку ключей и расслабленно поигрывая ею. Ее слегка расставленные ноги были обуты в туфли, каблуки которых утопали в земле на половину золля [9]. Корсаж облегал фигуру, подобно доспехам. В этот момент госпожа фон Бредова была похожа на генерала, который устроил смотр своей армии. Служанки восхищенно говорили: «Наша строгая госпожа, уж она‑то во всем разбирается».

То же самое они говорили, правда, совсем другим тоном, когда госпожа фон Бредова ловила их на том, что считала нерадением и ленью. В общем, она уверенно себя чувствовала, если все шло надлежащим образом, и выходила из себя, стоило только чему‑то разладиться. Она не любила длинных речей и лишних замечаний, и там, где ей казалось, что ее плохо слышат, не тратила лишних слов. А провинившийся слуга, и сам толком не понимая, как это вышло, вдруг начинал все слышать прекрасно и лишь потирал при этом ухо или плечо. Вот какой расторопной дамой была фрау фон Бредова. От нее не слыхали лишний раз похвалы, ей это казалось излишним. Она считала достаточной наградой возможность каждому заниматься своим делом. Но если уж госпожа мимоходом похлопывала кого‑то по плечу, этот человек ощущал себя так, будто после сильной усталости и тревоги выпил немного крепкого вина, которое разбежалось по венам, давая новые силы.

Вот так и обстояло дело во время осенней стирки на реке Липер. Лагерь находился в добром часе езды от замка. Путь к нему преграждал дремучий лес, а также глубокое и широкое болото. Следовало учесть, что в лагере приходилось не только стирать и отбеливать белье, но и готовить, обустраивать ночлег, петь, молиться, охранять людей и имущество. В общем, делать все то, что принято делать в городских стенах. Молитву вместе со всеми читал по утрам декан, сразу после того как перед хижиной госпожи Бригитты звенел колокол. Стирка и приготовление пищи осуществлялись своим чередом, день за днем, с пением и играми, да и вообще все как‑то само складывалось должным образом, и только охраной госпожа фон Бредова озаботилась лично. Ни один воришка не смел стянуть с веревки чулок, ни одна лиса не могла украсть курицу из корзины.

Стирка длилась уже почти неделю. Спасаясь от шума и хлопков по воде, рыба уплыла от лагеря на целую майле [10]. Цапли сначала с любопытством смотрели вниз, свесив длинные желтые клювы с сосновых ветвей, на которых гнездились. Но вскоре они стали добычей и развлечением для мальчишек. Стойкие птицы храбро переносили арбалетные болты и лучные стрелы, летевшие в их хрупкие жилища. Даже если стрела попадала в крыло и вниз падали капли крови, цапля не поддавалась страху, продолжая цепляться за ветку. Однако когда стрелы начали сыпаться градом, вниз, смешавшись в один ком, полетели куски коры, перья и мертвые птицы, так что, наконец, даже для этих упрямых существ в лагере стало слишком опасно и беспокойно.

В первый день несколько сотен их кружило над верхушками деревьев. Они улетали с испуганными криками и возвращались вновь, в надежде, что суета улеглась. Но затем и цапли не вынесли бесконечной охоты, шума и стука, плеска и скрежета, хлопков и резких движений, пения и смеха. А на третий день вообще все животные и птицы уступили место людям, и все вокруг затихло. Казалось, даже воздух застыл. Днем не кричали лягушки на лугу, и только вечером, когда гасли костры и смолкало пение, когда переставали стучать бельевые вальки и вода тихо текла по руслу реки, отдыхая от дневной работы, раздавалось глухое лягушачье кваканье. Оно смешивалось с храпом служанок, лаем псов, который сменялся воем, когда на небе появлялась луна, шумом ветра, полощущего белье на веревках, и скрипом сосновых стволов, к которым эти веревки были привязаны.

На шестой день, в субботу, работа была в основном закончена. Собраться в обратный путь следовало до того, как с далеких башен монастыря Ленин [11] раздастся колокольный звон, приглашающий к вечерней мессе. На следующее утро на веревках уже не должно остаться ни одного чулка, а к вечеру, когда полумесяц прольет на землю свой свет, лагерь должен полностью опустеть.

С каким нетерпением служанки собирали прищепки и набивали корзины отбеленным бельем! Как поспешно слуги снимали веревки с деревьев и сматывали их, а потом трясли столбы шалашей, чтобы проверить, крепко ли они еще стоят! Даже завершение праздника может стать добрым событием для тех, кто праздновал слишком долго. В конце концов, когда устаешь чем‑то наслаждаться, приветствуются любые перемены.

Благородная госпожа с удовлетворением смотрела на результат проделанной работы: у ее ног выросла куча из тюков с чистой одеждой, освещаемая мягким полуденным солнцем.

– Не думаю, что во всем Заухе найдется настолько чистое белье, как у нашей дорогой госпожи фон Бредовой! – сказал декан, поднимаясь из-за походного стола, за которым он что‑то прихлебывал из оловянной кружки в компании со своим старым знакомым.

– Его отбеливают здешние ведьмы, – вставая, заметил его собеседник.

Это был юнкер средних лет. Его светлая борода отдавала рыжиной, вьющиеся волосы уже тронула седина. Лицо этого господина не выглядело грубым, но и красивым его тоже никто бы не назвал. Черты его казались несколько вялыми, к тому же во время разговора он часто щурил светло-голубые, тусклые глаза, что не позволяло поймать его взгляд.

– Белье отбеливают здешние ведьмы, – повторил он. – Это место проклято. Любой ребенок об этом знает. Нужно иметь мужество, как у моей кузины, чтобы не побояться сразиться с демонами.

– Вас что‑то побеспокоило ночью, господин Петер Мельхиор?

– Нет. На мне ведь был мой амулет. Но как можно устраивать стирку в таком месте! Рассказывают, что много лет назад, проснувшись ночью, люди видели здесь кое-что. Две седые, изможденные женщины шлепали длинными паучьими ногами прямо по белью и лили на него из кувшинов яркие лучи лунного света. Как вы можете догадаться…

– Но, Петер Мельхиор, – парировала госпожа фон Бредова, – вы ведь знаете, что достопочтенный господин декан каждое утро благословляет все белье.

– Ну и что? – отвечал тот. – Разве белье от этого может стать чище? Этот самый декан еще и кости обязательно благословляет, перед тем как их метнуть, в надежде на то, что выпавшее число удвоится. К тому же он всегда их носит с собою в кармане, но они становятся все темнее.

– Благословение Господне все делает лучше, – отвечал декан и, по обыкновению, хотел уже сложить руки перед своим округлым животом, но заметил устремленный на него хитрый взгляд благородной госпожи. Этот взгляд зачастую производил на окружающих воздействие такой же силы, как пощечины, которые она раздавала служанкам.

Госпожа фон Бредова улыбнулась, и декан улыбнулся ей в ответ. При этом ему пришлось проглотить очередное благочестивое замечание, которое уже готово было сорваться с языка.

– Кто скажет, – пробормотал он, – что моя дорогая госпожа – плутовка, только из-за того, что у нее время от времени мелькает в глазах что‑то этакое?

– Я бы сказала, что рыбак рыбака видит издалека, – отвечала она. – Все грешны. Кстати, если бы вам пришлось делать уборку в разных домах, вы нашли бы в них вещи, которые ну никак не могут принадлежать тем, кто в них живет. Например, в доме священника нашлись бы женские юбки…

Декан опустил глаза. Он хотел было привести какой‑то пример из Священного Писания, но госпожа Бригитта не дала ему вставить ни слова. Было не совсем понятно, почему она так напустилась на давнего друга семьи, который столь преданно помогал ей во время стирки.

– Священное Писание гласит, – опередила она его, – «делай добро и никого не бойся, а как испачкаешься, – умойся» [12]. Везде течет вода, и у каждого есть руки, чтобы умыться, разумеется, не так, как это делал Пилат. И если у вас чистая совесть, вам не нужно ничего скрывать. А вот если у вас имеется скелет в шкафу, то остается лишь быстро захлопнуть дверь, чтобы никто ничего не увидел. Некоторые начистят все снаружи, но приходит день, когда выясняется, что внутри‑то все выглядит совсем иначе.

– Давайте, кузина, – закричал юнкер Петер Мельхиор, – умойте его как следует, он не скажет лучше, даже если будет стоять за кафедрой!

– Праведник станет с нетерпением ждать того дня, который имеет в виду наша почтенная госпожа, – пробормотал декан. – Ну хотя бы со страхом.

– Да, высокочтимый господин, – проговорила госпожа фон Бредова и очень пристально посмотрела на него большими глазами. – Когда настанет тот день и все исподнее, запрятанное в углы поповских каморок, во время великой стирки повиснет в лучах Божьего солнца, будет любопытно посмотреть, как господа священнослужители осмелятся поднять свои головы. Можете кадить сколько угодно, так, чтобы у милых ангелочков заслезились глазки, – это не поможет. Святому Петру придется молитвенно сложить руки и воззвать: «Господи Боже, Отец Всемогущий, если бы мы знали, что они притащат с собой еще и детские вещи, я бы не открыл им врата рая!»

– Но святой Петр все‑таки отпирает их, и все нечистое и греховное испаряется, как испаряется роса с растений, когда на них светит Божье солнце. В этом и есть тайна, непостижимая мудрость и благодать Господня, заключающаяся в том, что согласно Его замыслу, в мире, устроенному по Его воле, Он иногда попускает, для непостижимых целей, впасть во грех. Это касается даже тех, кто Ему служит. Иногда они и сами этого не осознают, но Он знает, почему все произошло именно так. И когда ваше сердце начнет усиленно биться, осознавая бремя греха, которое вы на него взвалили, Он одним волшебным ударом освободит грудь от тяжести. Грязная одежда, которой мы стыдились, спадает, как прах под Его дыханием. И пока мы будем дрожать, оттого что нас окружает такая благодать, Он протянет руку и скажет: «Войдите, ибо вы чисты».

– Прямо без одежды, господин декан?

– Да. Как и все в природе. Кто смывает туманы осеннего утра, кто смывает с земли грязный зимний покров, чтобы весна могла появиться пред Господом в чистом цветочном одеянии, окруженная пряным благоуханием? Человеческая рука здесь бы ничего не смогла сделать.

– Господин декан, я имею в виду, что в каждом хорошем доме чистота – наипервейшая добродетель, а кто не вымылся на земле, тот не будет чист и на небе. Не знаю, как там в духовной сфере, пусть об этом заботятся другие. Но если бы это меня касалось, знаете, что бы я сделала?

– Так его, кузина! – воскликнул юнкер, потирая руки. – Прополощите его как следует в котле вашего гнева!

– Какой смысл полоскать его одного?! Котел должен быть размером с Мюггельзее [13], чтобы туда поместилось все духовенство со всеми елеями, аббатами, епископами, монастырями, монашками и монахами. А уж щелочь я бы намешала едкую-едкую…

– Кузина, обязательно такую приготовьте! И огонь под святошами не мешало бы разжечь, иначе они не очистятся.

– Вода почернела бы даже от их мелких тайных грешков: от тщеславия, высокомерия, чревоугодия, глупости, склонности к азартным играм и пьянству. Но воды в нашей марке достаточно. Уже очищенных, я бы бросила их в другое озеро. Ведь они искупили бы грехи своей плоти, но это было бы еще не самым важным. Понадобится отстирать их жадность и властолюбие, тягу к осуждению и хуле.

– Кузина, предоставьте это дьяволу, – прервал ее Петер Мельхиор. – Вы не сможете вынести этот запах. Оставьте то, что ему принадлежит, для него это будет подношением.

Декан благосклонно слушал благородную госпожу, не обращая никакого внимания на грубые выпады ее кузена.

– Таким образом, мы станем чисты перед людьми, – сказал он. – Но если мы предстанем перед Господом такими застиранными, то откроет ли нам Петр небесные врата? Не скажет ли он: «Хотя вы и очистились, но благодать, которую я даровал вам, также поблекла. Я не узнаю в вас больше своих созданий. Для меня вы были чисты, даже имея на себе пятна. За то, что вы позволили людям вас отмыть и привести в порядок по своему усмотрению, возвращайтесь к ним. Вы мне больше не принадлежите»?

– Возможно, в этом что‑то есть, – ответила госпожа фон Бредова после некоторого размышления. – Но следует учитывать тот факт, что вы и перед святым Петром перевернете все с ног на голову, ведь ваш главный грех – передергивание смыслов. Вы делаете кислое из сладкого и сладкое из кислого в зависимости от того, что вам нужно, а то, что вам нужно в данный момент, вы выдаете за Господню волю. Вы нам, не скрывая, демонстрируете, что во имя благой цели или во имя того, что вы называете благой целью, можно всячески юлить, вилять хвостом, подмигивать и прищелкивать языком. И хоть это делается ради добрых намерений, дьявол все равно унесет вас на своем горбу.

Небольшой переполох, вызванный прибытием в лагерь торговца с повозкой, избавил декана от необходимости отвечать. Тот, кто развозил товары по городам и весям, был в ту пору желанным гостем повсюду. Даже те, кто не хотел или не мог ничего купить, все равно были рады видеть все это великолепие вычищенных, красиво разложенных и должным образом расхваленных товаров. К тому же странствующий торговец был одновременно и источником новостей. Он прекрасно понимал, что все рассказанные истории без труда превращаются в звонкую монету. Однако для начала торговли требовалось разрешение госпожи Бригитты. Она его дала, хотя и после некоторого колебания, так как полагала, что купцы со своим товаром, как и священники, отвлекают людей от дел. Впрочем, ей было ясно, что даже для той абсолютной власти, какой она обладала в лагере, борьба с общими желаниями подданных могла бы оказаться непосильным испытанием. А тут еще и Евхен так настойчиво просила позволить посмотреть на товары, а Хансу Йохему понадобился новый ремешок для шпаги. Да и сама она была не прочь приобрести новые пуговицы к предмету одежды, о котором мы не раз еще расскажем в нашей истории.

Глава вторая

Признание

– Она сверкает, словно серебро, – сказал декан, поднеся одну из пуговиц поближе к свету. – Как обрадуется наш рыцарь, когда такая красота заблестит на боку его кожаных штанов!

– Это было бы прекрасно! Но он не должен ничего знать. Слуге приказано так их затереть, чтобы они стали похожи на старые свинцовые пуговицы. Те самые, что оторвались во время стирки. Будем надеяться, что Гётц [14] ничего не поймет.

– Чего он не поймет?

– Что они потерялись именно во время стирки.

– Значит, ваш супруг ничего об этом не знает?

– Боже упаси! Когда его несли в постель, он очень сопротивлялся, поскольку у него хотели забрать оружие. Я улучила нужный момент и под шумок просто выкрала штаны. Оставайся у него хоть капля здравого смысла, он положил бы их под подушку, как привык это делать после той роковой истории на мельнице, когда я попыталась их выстирать в прошлый раз. Ах, он тогда мчался за мной, словно вихрь! Можно подумать, что случилась бы беда, попади на оленью кожу хоть капля воды.

– Это было так уж необходимо?

– Совершенно необходимо! В последний раз я получала разрешение на их стирку от госпожи матушки Гётца. А это было в те времена, когда курфюрст Иоганн Цицерон еще не был женат [15].

– Конечно, их кожа с того времени несколько загрязнилась!

– Да вы не поняли бы, где заканчиваются штаны и начинается седло.

– Готтфрид – благочестивый рыцарь, и теперь, когда он снова увидит свои штаны чистыми и свежими, он, безусловно, возрадуется.

– Преподобный, вы не знаете моего Гётца. Иногда он рычит, как медведь, а если что‑то идет против его воли, просто сходит с ума. Как тогда, на мельнице. Он сжимал нашу дочь в руках, как мешок, отбрасывал в сторону и снова накидывался на нее – у моей Евы появился тогда багровый рубец вокруг шеи. Его было видно восемь дней.

– Бедное дитя! Почему именно Ева?

– Она украла у него штаны, когда он задремал. Ева щекотала пальцами его бороду, как он это любит, а когда Гётц заснул, плутовка подала мне штаны из окна.

– Маленькая Ева, – произнес декан задумчиво.

– Нет, почтенный господин! Муж ничего не должен знать, иначе эта история опять повторится. А сейчас он спит.

– Как же так! Ведь после его возвращения с ландтага уже прошло шесть дней!

– Господи, это немудрено после такого пира! Таким он еще ни разу не возвращался. Я всегда думаю: для чего вообще нужны ландтаги? А кто платит за пир и выпивку? В конце концов, наше графство.

– Но три дня назад я слышал…

– Тогда Гётц немного пошевелился. На третий день он всегда так делает. Затем Каспар дает ему суп, после чего супруг поворачивается на другой бок и спит еще несколько дней. Наверное, муж проснется завтра. Так что все нормально. Кузен Петер Мельхиор, как давно вы с ним выехали из Берлина?

– Всего восемь дней назад, кузина.

– Ну тогда все в порядке.

– Гётц, будучи человеком благородным, решил все вопросы, кроме одного. Они с маршалом [16] очень сокрушались, что не сумели выпить всего, чем угощали в Хольцендорфе. Это был прекрасный ландтаг.

– О нем действительно можно услышать много хорошего, – согласился декан. – Но как же все‑таки быть, ведь добрейший господин Бредов когда‑нибудь проснется?!

– К этому времени штаны должны лежать перед его кроватью, как будто он сам их там снял. Гётц не должен заметить, что они выстираны. Я велю слегка измазать их золой и немного испачкать колени.

– Кузина, в чем смысл стирать одежду, если вы ее тут же собираетесь снова пачкать! – рассмеялся юнкер. Впрочем, выражение его лица изменилось, когда он заметил, с какой серьезной миной смотрит на него декан. Впервые благородная госпожа, казалось, не сумела найти подходящего ответа: «Ну это же очевидно: она все равно выстирана».

Когда священник и госпожа Бригитта прогуливались взад-вперед по опушке леса, перемена в выражении их лиц бросилась бы в глаза любому. Губы декана были сомкнуты. А Бригитта время от времени смущенно поглядывала на него.

– Почему же вы, госпожа фон Бредова, еще не принесли покаяния после такого поступка? – спросил священник, покачивая головой. Впрочем, тон его не был укоризненным.

– Прямо здесь, в лесу?

– Даже лес становится храмом, когда сердце требует покаяния!

– Высокочтимый господин, но штаны просто необходимо было постирать! Их кожа совсем рассохлась и задубела. Христианскому рыцарю не подобает носить такую вещь. На войне еще куда ни шло. Но вы знаете, что он так привязан к этому старому куску кожи, что никогда с ним не расстается. Гётц бы и при дворе в них появился.

– Господин Готтфрид больше не появляется при дворе…

– Но он надевал их, когда ездил на крестины и на заседания ландтага. Подумайте только, Гётц явился в них к епископу, нашему преосвященнейшему владыке. К моему великому стыду, будучи пьяным, он пришел в них и на праздник Сретенья в Бранденбургский собор. Когда пришло время возвращаться домой, он трижды забирался на каменную тумбу, чтобы сесть на лошадь, и три раза падал с нее.

– И с тумбы города Керков господин Готтфрид падал. То же можно сказать и про Стехов. Угощение у епископа было весьма обильным.

– Но смеялись‑то все не над этим! То, что мой Готтфрид падал с каменной тумбы, ничуть его не унижало, а делало честь епископу и его угощению. Но бойкие бранденбургские кумушки шипели друг другу: «Неужели в Хоен-Зиатце нет воды?» Это было оскорбительно, позорно для меня! Как честная женщина, я не могла снова допустить такое. Но по-хорошему он бы их не отдал. И вы знаете почему. Так что мне просто пришлось это сделать! И вообще, разве стирка может быть грехом?

– Сама по себе чистота есть добродетель. Но всякая добродетель может обернуться грехом из-за неумеренности. Например, если вы стираете в воскресенье, а потому пропускаете мессу.

– Мы еще сегодня все закончили.

– Или если кто‑то считает, что очищение плоти более важно, чем очищение бессмертной души. Как метко замечено, моя дорогая госпожа фон Бредова: «Господь создал воду для омовения, ровно так же, как человека для вечной жизни». Человек обязан омыться водой во время крещения, все остальные творения Бога тоже должны быть омыты для того, чтобы достичь целей более бренных. Нет в этом ничего плохого, если человек принуждает к чистоте тех, кто ему подчинен. Он любит гонять лошадей и овец на реку, потому что сами по себе они туда не пойдут. Его дети чистят и поят их, даже если жеребята и ягнята сопротивляются и кричат. А значит, нет ничего предосудительного в том, что хорошая хозяйка желает, чтобы была очищена одежда, которую так любит ее муж. Даже если он сам этого не хочет. Даже похвально, что хозяйка отнесла одежду в стирку вопреки воле своего супруга. Но лишь в том случае, если бы не существовало прямого запрета. А в вашем случае такой запрет был высказан. Он запретил вам это делать, тогда на мельнице, не так ли? И был очень разгневан!

– Да, достопочтенный господин, но…

– Тем не менее вы сделали это против его воли, прекрасно понимая, насколько ваш поступок оскорбит вашего мужа. Ведь для него так важно, чтобы никто не трогал его одежду. А вы не просто взяли штаны без спроса! Вы взяли их хитростью, по сути – украли! Все случилось, когда он спал и не осознавал, что происходит. Вы вовлекли в свой обман собственную дочь, заставив ее подыграть вам: ей пришлось вести с отцом ласковые речи и в то же время за его спиной красть одежду. Ой-ой! Какое семя посеяно в невинном сердце ребенка! Собрав все воедино, подумайте, дочь моя, а потом честно ответьте себе, не против ли это закона, ставящего мужчину выше женщины, не против ли это христианской морали, которая не терпит лукавства? Словом, не грех ли это?

Декан замолчал.

Благородная госпожа тоже молчала.

– Да, достопочтенный господин, но все же их надо было постирать, – проговорила она наконец.

– Почему?

– Почему?! Ну как бы сказать… Потому что они были грязными! И, насколько я понимаю, они такими бы и остались до последнего дня существования мира, поскольку мой супруг – своевольный дурень. Я бы не простила себе, если бы он продолжал ходить в таком виде, позоря меня! Фамильная честь принадлежит и мне, и его детям. Дом без порядка – не дом. Можете считать, что я сделала это только из-за детей! Это был мой материнский долг. Другого пути не существовало, господин декан. Я совершила это исключительно из добрых побуждений.

– Так вот почему вы это сделали… – заключил декан и внимательно посмотрел на Бригитту.

Благородная госпожа не знала, как истолковать этот взгляд, и продолжила:

– Вам ведь известны знатные господа из Фризака [17]. Когда они однажды приезжали в Заухе или когда мы один раз за все время семейной жизни были у них, в глубине души я испытала огромный стыд! Ведь мы одной крови, но они смотрят на нас сверху вниз! Боже мой, у нас нет замка Фризак, где на лестнице стоят слуги с алебардами и где такие великолепные ковры, что замирает сердце! Остроносые туфли не для таких, как мы. Нет, старый седой господин Бодо был очень любезен с нами. Но молодым господам, которые стояли, засунув руки в складки своих плюдерхозе, и таращились на нас, не хватало только трубок во рту, чтобы они окончательно стали похожими на каннибалов Нового Света, как их описывают. У старшего на штаны одного сукна пошло семьдесят элле [18], у младшего – шестьдесят, да не нашего, из Бранденбурга, а тонкого, голландского. Подкладка у них сделана из разноцветного шелка. Когда молодые господа скачут на конях, она блестит на солнце, как облака на рассвете. И вот перед ними – мой Гётц, одетый в старую кожу!

– А что он вам ответил, когда вы объяснили ему все так разумно?

– Он сказал, что его штаны, если мне хочется, тоже можно стянуть ремнями, как плюдерхозе лентами, а вообще, из-за пустяков вроде одежды не должно возникать вражды и зависти. Но ведь обитатели Фризака сказали нам, что мы стали похожи на крестьян! И это говорят наши кузены! Есть ли у них христианские сердца? И все только потому, что мы не богаты!

– Поистине, похвально сохранять достоинство перед лицом богатых родственников.

– Ах, господин декан, тот, кто собирается держаться как дворянин, должен носить плюдерхозе. А когда мы приезжаем в Берлин, как смотрят на нас тамошние бюргеры, разодетые в дорогие сукна и шелка?! Мы не богаты, но наш долг заключается в том, чтобы быть честными и благородными людьми. Ну разве я требую, чтобы мой супруг носил плюдерхозе?! Я знаю, сколько они стоят. И я не безрассудна. Просто я за порядок во всем. Мне неизвестно, что о нас думают в этом замке под Кёльном [19], но мой Гётц не грабит по проселочным дорогам. С того момента, как мы стали мужем и женой, он лишь раз вместе с Адамом Крахтом [20] побил одного малого из Магдебурга, и больше такого не было. Хотя я бы ничего против не имела, если бы это не было строго запрещено законом, а содержание доспехов, слуг и лошадей не стоило бы таких денег… Да еще торчи неделями на пустошах, поджидая проходимца‑торгаша, а ведь иные из них так бьются за свои товары! Но вот, посмотрите, как поднялся и отлично живет род Иценплиц! [21] В общем, на всех, кто ходит в кожаных штанах, да еще в таких грязных, как у моего Гётца, смотрят без всякого доверия, да и его светлость курфюрст недавно сказал, что дворянин, грязный, будто прятался по канавам, – это подозрительно! О нас без всякого на то основания стала ходить дурная слава, а мы не виноваты. Господин декан, клянусь одиннадцатью тысячами святых дев – надо уметь за себя постоять. И если этого не делает мужчина, значит, должна сделать женщина. Другого пути нет!

Декан всплеснул руками и проговорил отеческим тоном:

– О да, моя дорогая госпожа фон Бредова, теперь я согласен с вами и не сомневаюсь, что другого пути нет. Вы сделали это для своих детей, для своего рода и для своего мужа. Вы даже обязаны были это сделать. Дворянин не должен терять чести среди подобных себе благородных людей. Ибо лишь Господь на небесах видит сквозь всякую грязную одежду чистую плоть, а через плоть – душу. А люди судят по внешности. Если бы вы находились на необитаемом острове, и черт, отвечающий за искушение стиркой, подбил бы вас украсть одежду вашего мужа, чтобы стирать и полоскать ее, вы были бы неправы. Вы бы сделали это только для того, чтобы предаться греху «чистолюбия», как это свойственно всем женщинам. Но в данном случае – совсем другая ситуация. Здесь проявляется ваше внимание к соседям, родственникам и к репутации семьи, а еще больше – к молодому курфюрсту и его советникам, которые в старой грубой одежде видят признаки грубого нрава ее владельца. Вы избавляете вашего супруга от опасности того, что при дворе на него станут смотреть с недоверием и, возможно, даже предадут суду. Потому что никто не знает, к чему в эти ужасные времена могут привести даже незначительные мелочи. Справедливо будет сказать, что Господь возжелал спасти главу вашего рода, используя ваши слабые руки. Он решил отвести от семьи позор, а может быть, и предотвратить смерть. Теперь становится очевидна цепь событий, которые надо трактовать должным образом: благочестивый господин Готтфрид был поставлен в такое положение, когда от него ничего не зависело. Госпожа фон Бредова присутствовала в то время, когда его принесли и когда раздевали. Именно тогда Всевышний обратил ее внимание на рассматриваемую нами одежду, и она быстро ухватила ее, прежде чем ей смог помешать слуга, знавший волю своего господина. Все произошло как раз перед большой осенней стиркой. Несомненно, все случившееся является для нас, заблудших детей человеческих, знаком, дающим уверенность и утешение в наших сомнениях.

– Значит, это не было грехом?!

– Именно, мой друг! Однако следует помнить, что у каждой вещи есть две стороны, и все на земле подвержено переменам: меняются наши задачи и обязанности, и нам предначертано Провидением, прежде чем судить, рассмотреть все вещи с разных сторон.

– Не надо – ведь они уже сохнут. И Ханс Юрген их сторожит, – проговорила госпожа фон Бредова, которая не знала, что еще сказать. – Так что же делать, господин декан?

– Помните, друг мой, если кто‑то что‑то скрывает, то прежде чем осудить его, мы должны задаться вопросом: а не утаиваем ли мы сами чего‑нибудь? Ведь грехи подкрадываются к нам, смертным, со всех сторон. Однако Божья воля – это конечная цель всех наших путей. Если мы, используя силы, которые дал нам Господь, будем иметь благие намерения и благую цель, то благочестивой христианке не придется опасаться, что она двигается к ней верхом на дьявольском горбу.

Госпожа фон Бредова поняла, что она окончательно запуталась.

– Так мне рассказать обо всем моему Гётцу?

Декан доверительно погладил ее по руке:

– Я думаю, что мы поступим иначе.

– Должна ли я снова измазать их грязью?

– Если это скроет обман, то есть, я хотел сказать, позволит убедить господина Готтфрида, то почему бы и нет.

– А Ева, не проговорится ли она…

– Она ничего не скажет! Если только одна моя знакомая объяснит все ребенку правильно…

– Это как?

– Вот так. – Декан подхватил госпожу фон Бредову под руку, чтобы отвести ее обратно в шумный лагерь. – Моя госпожа фон Бредова лучше всех знает, как внушить ребенку, что маленькие угрызения совести не идут ни в какое сравнение с тем, чтобы выполнить высший долг перед родителями, а особенно перед матерью.

Глава третья

Мостки

Даже на солнце есть пятна, даже в самом лучшем хозяйстве можно найти изъяны, и то, что мы считаем совершенно идеальным, может получить незаметное повреждение, после которого все пойдет наперекосяк.

Госпожа Бригитта фон Бредова считала, что у нее полный порядок, поскольку она самолично все организовала и расставила всех по своим местам. Но она просчиталась в том, что даже самый бдительный сторож может уснуть и лучший из людей все равно остается всего лишь человеком. Да и никто не обещает господину, будь то правитель империи или повелительница осенней стирки, что в его подчинении окажутся сплошь хорошие и способные люди. Мир многолик, и мы должны принимать его таким, какой он есть. Приходится выбирать между великанами и карликами, кривыми и хромыми, глухими и слепыми. Высшее мастерство проявляется в том, чтобы найти применение каждому человеку, со всеми его сильными и слабыми сторонами.

Ханс Юрген был ни на что не годен, вот почему его услали на отдаленные песчаные холмы над рекой, где дул самый пронизывающий ветер. Все смеялись над бедолагой и отворачивались от него. Несчастный парнишка! Ему исполнилось уже шестнадцать лет (правда, сам он измерял свой возраст зимами), он был сыном дворянина – одного из лучших среди всех, какие жили в марках между Эльбой и Одером, – и все же для обитателей Хоен-Зиатца он, видимо, был недостаточно хорош. Теперь ему поручили охранять кусок старой кожи, болтающийся, как висельник, между двумя соснами.

Росту в Хансе Юргене было пять фуз [22] и один золль. Он был достаточно силен, чтобы выкорчевать молодой бук, мог усмирить кобылу в загоне, если бы ему приказали, мог бы проскакать три майле без седла, чтобы передать важное сообщение. Глаза у него были как у рыси. Его стрела поражала птицу влет. Юноша без всякого разбега перепрыгивал изгороди и канавы. И все же с ним не хотели обращаться сообразно его рыцарскому положению.

Когда хозяин Хоен-Зиатца, господин Готтфрид, сердился, он говорил, что с рыцарством покончено и нет смысла зарабатывать шпоры, раз их больше не носят. Но почему же он при этом позволил двоюродному брату Ханса Юргена, Хансу Йохему, чье происхождение было не хуже и не лучше, учиться верховой езде и танцам в Бранденбурге и присутствовать с ним на скачках? Однажды фон Бредов даже послал его на турнир в Майсен со своим родственником – благородным господином фон Линденбергом, чтобы Ханс Йохем набрался там хороших манер.

Ханс Юрген был сиротой, но и Ханс Йохем тоже не имел ни отца, ни матери. Господин Готтфрид и его жена взяли в свой дом обоих детей умерших двоюродных братьев и поклялись воспитать их как собственных сыновей. Возможно, все дело в том, что у Ханса Йохема осталось от матери крупное наследство, которым управлял Хафельбергский собор, а Ханс Юрген был беден. Взяв сирот в замок, благородная госпожа Бригитта сказала, что делает это, поскольку Господь Бог не дал ей и Готтфриду совместных сыновей (но зато у нее были дочери). Она обещала, что окружит любовью и добротой маленьких деток, у которых Господь отнял сначала матерей, а потом и отцов.

Госпожа фон Бредова была честной и поступила благородно, но слова не имеют никакого веса, если они не подтверждаются делами, а разум человеческий весьма переменчив, так что отношение к сиротам сложилось по-разному. У Ханса Йохема было гладкое лицо и живые глаза, он всем умел угодить, люди вокруг него всегда смеялись и хорошо к нему относились. Про Ханса Юргена тоже никто не говорил ничего плохого, никто не знал за ним грехов, но не знали за ним и добрых дел. Можно было бы сказать, что он никогда не делал что‑либо хорошее так, чтобы это видели окружающие.

Некоторые говорили, что Ханс Юрген почти не открывает рта, что, несомненно, считалось признаком коварства. Но когда он пытался открыть рот, ему не давали вымолвить и слова, потому что не ждали от него ничего умного. Он вечно не успевал: стоило ему начать фразу, как кто‑нибудь другой уже заканчивал ее за него, но вовсе не так, как ему хотелось. А когда он обижался, все от души смеялись. «У него нет мыслей», – говорил про него декан. «Ты не дал мне возможности их высказать», – думал Ханс Юрген. Его лицо не было таким гладким, а глаза не казались такими живыми, как у Ханса Йохема. Как говорили люди, оно всегда сохраняло то ли высокомерное, то ли застывшее выражение.

Теперь Ханс Юрген сидел в одиночестве, глядя на речную воду. Время от времени выражение его лица менялось, и тогда в реку падали слезы. Но длилось это недолго, покраснев, он быстро вытирал рукавом глаза. «Хорошо, что этого никто не видел», – бормотал Ханс Юрген. Поднявшись и широко расправив плечи, он принялся бродить взад-вперед вдоль реки. «Если бы у меня был конь, закованный в броню, увидели бы вы тогда, какой я рыцарь», – думал Ханс Юрген. Но стоило ему расслышать звуки громкого смеха, как он вздрагивал всем телом.

Остальные молодые люди тем временем играли в «Увальня», пятная друг друга мокрыми тряпками, дразня и кидаясь чем ни попадя, словно беззаботные дети, для которых любая работа мгновенно становится игрой. Тому же, кто одинок, только и остается, что грустить и страдать от тяжелых мыслей. Не то чтобы Ханс Юрген все это время, не отходя от штанов, караулил их, но он был не со всеми. И если бы он попытался присоединиться к остальным, его бы не прогнали, – вот только оказалось бы, что, как всегда, его очередь водить. А когда слуги, растянув между собой большие куски ткани, стали бы выяснять, кого на них подкидывать, он бы не сомневался, что жребий выпадет именно ему. Ханс Юрген знал, что его считают нелюдимым, но не возражал, поскольку справедливо рассудил, что главное заключается не в том, что про него думают другие, а в том, что он сам про себя знает. «Все, чего я хочу, – это стать старше и больше», – подумал Ханс Юрген и при этом с такой силой стукнул по земле коротким охотничьим копьем, что его тупой конец вошел в землю.

Вокруг все затихло, лишь со стороны долины Эльзенбрух подул легкий вечерний ветерок, освежая его разгоряченное лицо. Из далекого монастыря Ленин донесся звон колоколов, призывающих к вечерней службе. Ханс Юрген покачал головой: «Нет, монахом я быть не хочу. Даже думать не буду об этом». Раздосадованный одной лишь мыслью о такой возможности, он быстро выкинул ее из головы – и тут кто‑то наотмашь ударил его по лицу. Ханс Юрген вскинул руку, мгновенно став красным от гнева, но оказалось, что его осмелился ударить не человек, которому можно было дать сдачи, а всего лишь мокрые штаны – те самые, которые он сторожил. Надувшись от затихшего было, но снова вырвавшегося на волю ветра, они раскачивались на веревке, а их мокрые ремни хлестали юного караульщика по ушам. Опять покраснев, но теперь уже не от стыда, а от гнева, Ханс Юрген протянул к ним руку. Схватив отвратительную кожу, он подумал: «Пусть это не понравится старому господину Гётцу, но придется ему скакать с голым тылом! А я больше не буду стоять на страже его штанов!» Еще мгновение – и штаны из хорошо выделанной дубленой оленьей кожи были бы в гневе брошены на песок, но тут Ханс Юрген услышал пронзительный и резкий вскрик.

Он знал этот голос. В следующее мгновение юноша уже сбегал с холма, закрывавшего вид на реку. Один из хлипких мостков упал в воду, и течение относило его к перекату, на камни. На мостках стояла испуганная девушка, и под ее весом они раскачивались, грозя вот-вот перевернуться. Если бы не мысль об опасности, угрожающей девушке, вся эта картина выглядела бы даже красивой: молодая прелестница в белом платье с красным корсажем и с закатанными рукавами, не выпуская из рук тонкое полотно, с трудом удерживала равновесие. Ее взгляд был прикован к ненадежной опоре под ногами, а из-за полуоткрытых губ блестел жемчуг зубов. Она побледнела, а затем залилась румянцем, поняв, что ее несет течением прямо на большой гранитный валун. Девушка явно растерялась. Одной рукой она стала быстро прятать в лиф платья длинную золотую цепочку, чтобы та не задушила ее, зацепившись за кусты и камыши, а другой пыталась дотянуться до ивовых ветвей, чтобы выбраться на берег. Однако она не успела добраться ни до услужливой ивы, ни до страшной гранитной глыбы. Вода буквально вскипела, когда Ханс Юрген прыгнул с берега в стремнину и мгновения спустя схватил мостки сильной рукой.

– Ты меня уронишь! – воскликнула девушка. Ее утлый плот от внезапной остановки качнулся сильнее.

– Позволь уж мне самому обо всем позаботиться, – ответил ее спаситель. Он придержал мостки правой рукой, гребя левой к берегу. – Теперь держись за меня и ничего не бойся.

Она протянула ему тонкую руку. Он все еще был по грудь в воде, но ногами упирался в твердое дно. Оказалось, что вытащить мостки с их прекрасным грузом на берег не самая простая задача – мешало течение. Ханс Юрген дрожал от напряжения, а девушка, наоборот, успокоилась.

– Не бойся, Ева, – сказал он, на мгновение остановившись и тяжело дыша.

– Чего мне бояться, – отвечала она. – Как видишь, я твердо стою на ногах. И твоя рука мне больше не нужна.

Он сделал еще одно усилие и вытолкнул мостки к самому берегу. Ханс Юрген хотел подать девушке руку, но она сама легко перепрыгнула на берег.

Бедный юноша делал такие забавные движения, пытаясь стряхнуть с себя воду, что Ева, невзирая на недавнюю опасность, от души рассмеялась, вместо того чтобы поблагодарить своего спасителя.

– Ты похож на пуделя, Ханс Юрген! – весело крикнула она.

– Пудель тоже умеет прыгать в воду, – пробормотал он и тихо добавил: – Ведь он приносит только то, что ему велят.

– Не сердись, Ханс Юрген. – Девушка попыталась загладить неловкость. – Спасибо тебе.

Молодой человек встряхнулся еще раз и что‑то пробормотал, но что именно, она не поняла.

– Вытрись, Ханс, чтобы другие не заметили. Иначе они станут смеяться над тобой, и надо мной тоже.

– Надо мной, Ева? Они и так надо мной смеются. Но у меня хорошая броня.

Ева Бредова огляделась:

– Ах, мостки, мостки! Ханс, они уплывают! Все заметят, что их нет. Кузен Ханс, их нужно вернуть на место.

Мостки уже отплыли на порядочное расстояние, но Ханс Юрген не бросился за ними.

– Я сделал это для тебя, Ева, и сделал бы снова, даже если бы ты не захотела меня поблагодарить. Ты опять хочешь посмеяться надо мной, но я не буду прыгать в воду из-за этой старой деревяшки.

– Ты ворчун и совсем не галантен, кузен Ханс.

– Меня зовут Ханс Юрген, – сердито отвечал юноша. – У тебя есть другие кузены, их тоже зовут Хансами. Позови Ханса Йохема. Если ты его попросишь, он сразу поплывет куда скажешь.

По лицу хорошенькой девушки скользнула тень. Казалось, взмахом бархатистых ресниц она отбросила прочь что‑то такое, на что ей и смотреть‑то было стыдно.

– Этого и следовало от тебя ожидать, Ханс Юрген. Ты ни на что не годен! Думаю, ты достаточно часто слышал это от своей приемной матери. Если бы ты был другим…

– Я таков, каков я есть. Поднимись на ноги, Ева, и уходи, чтобы никто не увидел тебя со мной. Не нужно бояться за мостки, которые не умеют болтать. Они могли сломаться, когда ты спрыгивала на берег или их сдуло ветром. Никто этого не видел, так что все хорошо.

– Ничего хорошего. Ты дрожишь, Ханс Юрген, ты замерз.

– Вовсе не дрожу и совсем не мерзну. Не выдумывай.

– Ханс Юрген, – ласково проговорила девушка, протягивая ему маленькую ладонь, – ты ведь никому ни слова не скажешь о том, что произошло?..

– Думаю, у меня найдутся другие темы для разговоров. К тому же я уже успел обо всем забыть.

– Но я не оставлю тебя в таком состоянии. Это было бы нехорошо…

– Помнишь, как я поймал тебе живую синицу и сплел ей клетку из тростника? Ты могла бы радоваться всю зиму, ведь раньше ты не уставала рассказывать, как любишь таких птичек. Но как только она у тебя появилась, ты тут же, шутки ради, ее отпустила. То же самое было и с лисенком. Все, что я готов для тебя делать, ты принимаешь так, будто это для тебя ничего не значит и ты благодаришь лишь из милости. А когда мы были в монастыре и припозднились, как ты испугалась кнехта Рупрехта [23], который преследовал нас гигантскими шагами и сгибал сосны, а фрау Харке [24] выглядывала из-за каждого корня? А когда в кустах раздался шум, ты прижалась ко мне, и я закутал тебя в свой плащ, чтобы ты смогла подремать. Это был я, твой милый Ханс Юрген. Ты тогда гладила меня по щеке пальцами, а твое маленькое сердечко билось громко-громко. Но когда в лесу стало светлее, ты почувствовала, что тебе слишком жарко рядом со мной. А когда впереди залаяли собаки, ты предпочла их Хансу Юргену. Ты обнимала их, как брата и сестру, и бежала с ними по подъемному мосту, будто тебя преследовало пламя.

Было видно, что в нем говорит давно сдерживаемая обида. То, что кипело внутри, вдруг вырвалось наружу, воспламенившись маленькой искрой. Ева не была бы женщиной, если бы сказанное ее не задело. Лучший метод защиты – нападение. Ее хорошенькие губки сжались. Было видно, что она борется с собой и хочет выйти победительницей, хотя бы отчасти.

– Ханс Юрген, ты не сделал ничего, что дает тебе право так говорить со мной, – сказала она, помолчав. Теперь в ее голосе не было ни добрых эмоций, ни теплоты.

– Я ничего не сделал. Ничего не делаю сейчас, да и не могу ничего сделать.

– Так, как поступил ты, мог бы поступить любой другой на твоем месте. Благодарю тебя, но я уверена, что Мартин, Венцель и даже сварливый Рупрехт тоже прыгнули бы в воду. В чем, собственно, была опасность? Река не глубока!

– Жалко, ведь будь она глубже, я нахлебался бы воды, и мне пришлось бы заткнуться.

– Это плохие речи, кузен.

– Если бы на моем месте был Ханс Йохем, он бы сразу ушел, а не трясся бы так, чтобы брызги летели во все стороны. Но и посмеяться над ним, сравнив его с пуделем, тоже было бы нельзя. Я сделал это, чтобы тебя позабавить.

– Ханс Юрген, остановись сейчас же! Ханс Йохем тоже хороший юноша, но он, вероятно, сначала подумал бы, стоит ли мочить новый камзол.

– Ты действительно так считаешь, Ева?

Она снова протянула к нему руку:

– Кузен, беги к огню и обогрейся. Думаю, тогда ты не будешь настолько резок в своих суждениях. То, что я выпустила синицу, было неправильно с моей стороны. Я потом это поняла и хотела извиниться перед тобой, но не сделала этого. А тогда, когда мы вернулись с прогулки, мне было очень стыдно, что я так испугалась, и тут ко мне подбежали собаки. Я решила переключить твое внимание на них. Но я, безусловно, сохранила в сердце то, как ты вел меня через ужасный лес, как ласково ты уговаривал меня не бояться. Я молилась Богородице, пока не уснула, и за тебя тоже молилась, Ханс Юрген.

– Спасибо! – Парень все еще мрачно смотрел прямо перед собой. – Это мило с твоей стороны. Знаешь, Ева, я не знал, что ты поступила именно так. Ни один человек не способен услышать того, что слышит Божья Матерь.

Ева Бредова тоже опустила глаза. Они поняли друг друга без слов. Не было смысла все высказывать вслух. Ханс Юрген опомнился первым:

– А теперь быстро уходи, пока тебя не хватились. Ты можешь сколько угодно смеяться надо мной вместе с другими, я не буду на тебя злиться и не забуду того, что ты мне сказала. Но придет время, когда меня не будут дразнить, когда мне не придется охранять старые штаны. А потом, потом…

– Ханс Юрген, куда ты?

– Просто уходи, я уйду после тебя.

– Но ты еще не пожал мне руку в знак того, что простил меня.

– Этого никто не должен видеть.

– Тебе не подобает плакать, Ханс Юрген.

– Я не плачу, – ответил он резко. – Мне надо идти ловить твои мостки. Они уплыли слишком далеко. Просто ступай к своим оборкам и носовым платкам. Я все верну на место, прежде чем кто‑либо заметит.

Но она остановила его таким тоном, что ему пришлось ее послушаться.

– Мостки – это просто связка жердей, рыбаки поймают их, прежде чем они уплывут в Гавел [25]. Кроме того, стирка окончена, а солнце уже садится. Лучше помоги мне пересчитать выстиранное и отнести все маме. Другие девушки слишком заняты, и каждая думает лишь о своей части задания.

– Ты просишь об этом меня, Ева?

– Ничего плохого в этом нет, Ханс Юрген. Любой бы помог.

– Я посчитаю тебе постиранное, соберу все и отнесу в кусты, а потом уйду, чтобы никто не видел.

– Почему же, Ханс Юрген?

– Чтобы никто не стал над тобой смеяться из-за того, что ты общаешься со мной.

– Пойдем! – настаивала Ева.

Ханс Юрген все еще колебался, но она не дала ему опомниться. Держась за руки, они вместе сбежали с холма, туда, где ее сестра и другие девушки были заняты укладыванием постиранного.

Смеясь, она воскликнула:

– Я расскажу им, что привела кое-кого, чтобы он помог нам. Бездельник думал, что достаточно поработал, корча недовольную физиономию перед штанами из оленьей кожи. Но я сказала ему, что это еще не конец работы. Ханс Юрген, сегодня ты – мой оруженосец, и я никому не позволю тебя обижать. Где сейчас были бы мои платочки и оборки, если бы не ты? Я расскажу о том, как мостки оторвались от берега. Но пусть это не меня унесло течением, а красивое и тонкое белье, которое могло бы застрять в камышах. Оно оказалось бы потерянным навсегда, если бы ты, Ханс Юрген, не проходил мимо и не оказался бы таким отличным пловцом.

И вот она нагрузила на его плечи и руки все то, что он мог унести. А потом, не найдя более подходящего места, надела на него флюгельхаубе [26]. Когда Ханс Юрген попробовал протестовать, она так ласково посмотрела на своего дорогого кузена, что ему стало удивительно хорошо на душе. Но не успели они приблизиться к основному лагерю, как она вдруг сорвала с него чепец и взяла в руки корзину, которую он нес.

Глава четвертая

Торговец и буря

Хансу Юргену и Еве не нужно было бояться, что они повстречают благородную госпожу Бригитту – та была занята совершенно другими вещами. Удивительно, как это она раньше не услышала хихиканья, радостных криков и хлопков в ладоши. Такие звуки беспричинного веселья не потерпит ни одна уважающая себя хозяйка.

Они стояли к ней спиной, хлопали в ладоши и приплясывали от радости. «К лешему его! Так ему и надо!» – кричали они так громко, что не услышали, как сзади подошла хозяйка и сердито спросила, кто это им разрешил бросить работу и устроить гулянку.

Однако это была вовсе не гулянка – просто все веселились, глядя на какого‑то нелепого седока, явно не по своей воле оказавшегося в седле скачущей галопом полузагнанной лошади галльской породы [27]. Проказливые мальчишки хлестали ее прутьями и веревками, но сухая терновая ветка, привязанная под хвостом, подгоняла бедное животное больше, чем их усилия. В конце концов неуклюжая кляча перескочила через изгородь у дороги и помчалась через ямы и канавы к лесу, не обращая ни малейшего внимания на человека, распластавшегося всем телом по ее спине и вцепившегося в гриву. Ей было безразлично, болтается ли тот еще в седле или уже свалился.

Всадник, вызвавший такое бурное веселье, быстро таял черной точкой вдали. Между его появлением и бесславным бегством успело произойти многое. За некоторое время до описанных событий он приехал на телеге, а служанки смотрели на него, разинув рты. Пояски и шелковые ленты, гребни, цепочки и серьги, а также переливающиеся на солнце огненно-красные и ярко-желтые ткани – этот человек обладал такими сокровищами, которые могли бы осчастливить на всю жизнь любую девицу!

Женщины вытащили кожаные кошельки, пересчитали в них пфенниги, выгадывая, чтобы наверняка хватило на желанную покупку, и начался торг. Купец клялся жизнью, что браслет и кольцо стоили ему дороже, чем он просит, а отдает их вдвое дешевле исключительно ради покупателей.

Ханс Йохем, юнкер, который всегда оказывался первым, когда происходило что‑то смешное или намечалась шалость, вдруг стал серьезным. Он не отводил взгляда от чего‑то, что протягивал ему торговец. Сначала это что‑то было похоже на большую и толстую колбасу, около двух шу [28] в длину; потом, когда купец ослабил веревки и развернул сверток, оно увеличилось так, что стало напоминать мешок, настолько огромный, что в него можно было бы при желании запихнуть кабана. А потом торговец засунул в «мешок» обе руки и даже голову, но, как ни пытался, не мог ухватиться руками за противоположный край. Одна складочка разворачивалась за другой – и вот перед Хансом Йохемом предстали во всей красе чудесные плюдерхозе, искусно сшитые и подбитые изнутри шелком.

Торговец дал юнкеру подержать роскошный наряд, повернув его так, чтобы ткань освещало солнце. Когда плюдерхозе оказались в руках Ханса Йохема, он чуть не задрожал от радости.

– Даже у самого курфюрста нет наряда лучше этого, – проговорил торговец.

– Тогда и мне незачем иметь такой, – ответил юнкер вполголоса и нерешительно протянул прекрасную вещь обратно купцу.

– Что?! – воскликнул тот. – Если не для юного господина фон Рецова, то для кого же еще могут быть предназначены эти штаны? Возможно ли юному господину из Хафельланда пренебрегать тем, что уместно было бы носить самому маркграфу? Юнкер Вихард фон Рохов носил штаны из похожей ткани еще при жизни курфюрста Иоганна Цицерона. Они были так же велики в ширину, как и в длину. И росту в нем было немало. Его нисколько не смутило, когда курфюрст пошутил, что, мол, в одной его штанине поместится весь урожай из Гольцова [29], а в другой – из Рекана! [30] «Милостивый господин, – ответил Вихард, – здесь может поместиться и весь потсдамский урожай, таким образом, мне будет возвращено то, что по праву принадлежало когда‑то моим предкам». Курфюрст отвернулся от него и не сказал больше ни слова, но слышавшие это представители знати посмеивались про себя и мысленно пожимали вашему кузену руку за его смелый ответ.

– Потсдам уже никогда не вернуть, – проговорил юнкер.

– Просто приложите ткань к себе, – предложил торговец. При этом он, казалось, вообще перестал заботиться о судьбе непроданного товара и начал рыскать в других ящиках в поисках новых сокровищ. – Если не возьмете вы, возьмет кто‑то другой. Такие вещи продают себя сами. Просто примерьте, юнкер, и больше ничего, чтобы девушки увидели, подходит ли вам этот наряд.

Ханс Йохем подчинился. Широкое матерчатое одеяние без труда налезло на узкие нижние штаны, и купец мгновенно завязал его пояс.

– Ты смотри-ка, сидят как влитые! Словно на вас сшиты! Теперь мы их просто немного затянем и зафиксируем на коленях пряжками…

– Нет, мы никогда еще не видели столь нарядного и благородного юнкера, – сказали служанки и попятились, чтобы освободить ему место.

На щеках Ханса Йохема тут же вспыхнул румянец, под стать показавшейся на мгновение шелковой подкладке. Когда юноша, смущаясь, спросил о цене, торговец торопливо заверил его, что о таких пустяках и говорить незачем. Хотя, если честно, за них не жалко было бы отдать целую империю.

Ханс Йохем сделал шаг в сторону реки, чтобы увидеть свое отражение в воде. Ни один наряд никогда не подходил ему так, как этот. В голове билась мысль: «Вот бы они стоили одну марку!» Радостное настроение нарушила маленькая Агнес – дочь госпожи Бригитты. Она с тревогой прошептала:

– Спроси у него точную цену, Ханс Йохем, ведь Хеддерих – мошенник.

И теперь, когда слово, нарушившее все очарование момента, было произнесено, штаны, казалось, обвисли вокруг его бедер ледяными и тяжелыми складками. Они будто смеялись над бедным недотепой.

– На них было потрачено пятьдесят элле ткани! Тут и фламандское сукно, самое нежное, какое можно найти, и миланский шелк, и венецианские пряжки. Пара марок за такую красоту – вообще не деньги!

– О, бедный Ханс Йохем! – тихо простонала Агнес.

Тем временем Клаус Хеддерих думал про себя, что с молодого человека, очевидно, не много возьмешь. Но его деньги хранятся в Хафельберге, и лишь одного слова милостивого опекуна будет достаточно для того, чтобы немного подождать с оплатой. За эти штаны можно было бы взять три марки. Но захочет ли Готтфрид фон Бредов оплатить эту покупку?

«Какие тяжелые грозовые тучи наплывают! Скорее бы под крышу. Хотя такая покупка сделала бы честь Хоен-Зиатцу», – так думали слуги и ремесленники. И даже самый несчастный безземельный крестьянин, из тех, что спят под одной крышей со свиньями и не смеют перешагнуть грязными ногами господский порог, думал так же. Он тоже был бы счастлив, если бы симпатичный приемыш, живущий в Хоен-Зиатце, получил такую красивую вещь. Хотя что он видел от юнкера? Садясь на своего коня, тот даже не удостаивал его взглядом. А однажды, когда крестьянин недостаточно быстро отпрыгнул в сторону, он получил удар хлыстом, который оставил след на его грубой коже. Еще немножко – и конь вообще мог бы его затоптать. Ну что ж, ведь юнкер принадлежал к благородной семье. И честь его дома была в то же время честью бедного крестьянина. Своей у него не было.

Так думали собравшиеся, а Ханс Йохем тем временем возился с поясом. К его большому смущению, торговец так туго его затянул, что он теперь не мог с ним справиться.

И тут, всего через мгновение, ситуация резко изменилась. Миг – и торговец больше не стоял на телеге гордый, как владыка мира: толпа женщин с криками сшибла его на землю, повалила и принялась колотить, а он напрасно воздевал руки к небу, пытаясь доказать свою невиновность. Дело в том, что служанки решили проверить купленный у него яркий платок, который он выдавал за дорогой товар, и обмакнули его в воду.

– Это подделка! – кричали разгневанные женщины.

Им вторили слуги:

– Он продает поддельные товары!

Торговцу в лицо полетела мокрая тряпка, моментально оставив на нем причудливые желто-красные пятна. В испуге служанка Анна Сюзанна выронила из рук серебряное колечко, которое ей купил мастер Кристоф. Оно должно было вскоре стать обручальным. От удара о камень колечко разбилось – серебро оказалось спаяно свинцом.

Напрасно торговец Клаус Хеддерих пытался встать на колени, изображая раскаяние, напрасно кричал, что его самого подвели нюрнбергские купцы, напрасно обещал взамен не просто хорошие, а лучшие товары, клялся, что привезет золотое колечко, проверенное лично главным золотых дел мастером, а также платья из настоящего шелка. Напрасно звал он юнкера Мельхиора, чтобы тот защитил его, напрасно взывал к милости господ из Хоен-Зиатца, соглашаясь на суд благородных фон Бредовых, напрасно обещал за полцены отдать штаны юнкеру Хансу Йохему. Никто его не слушал.

– На виселицу его! – кричали вокруг.

Люди распрягли лошадей торговца, перевернули его телегу, порвали ремни, крепившие товар, и вышвырнули на землю вьюки, ящики и сундуки. Его щипали и пинали, а кнуты слуг успевали добраться до него раньше разгневанных девиц. Те, в свою очередь, яростно ругали злосчастного мошенника, били его кулаками и царапали ногтями.

Не хочется думать, что его в итоге повесили бы, но пришлось ему не сладко. И было бы еще хуже, если бы Петер Мельхиор не сказал своего слова. Он говорил, что неплохо было бы содрать с торговца кожу или повесить его за руки на сосне, а еще лучше – засунуть в болото по самый подбородок. Но нет никакой гарантии, что его не вытащат, и неизвестно, чем это все обернется. При этом юнкер заговорщицки подмигнул, указав на лесную тропинку, по которой до приезда купца ушла благородная госпожа.

– Вы должны позволить ему убежать и даже, черт возьми, устроить за ним погоню, чтобы он точно уж не вернулся, – заявил он. – Чем скорее вы избавитесь от этого жулика, тем лучше. А пока за ним гонятся, вы сможете разобрать его вещи и посмотреть, нет ли там чего‑нибудь, что могло бы возместить вам ущерб.

Не успел бедный торговец хоть что‑то понять, как уже сидел на лошади и несся незнамо куда, покинув все свое имущество.