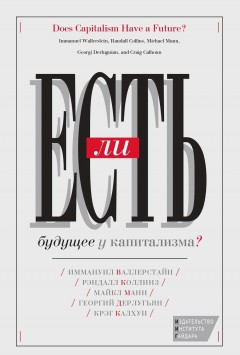

Есть ли будущее у капитализма?

Does Capitalism Have a Future?

© Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian, and Craig Calhoun 2013

Перевод с английского Алексея Апполонова и Татьяны Котельниковой (Коллективное предисловие, гл. 2 и 4), Константина Бандуровского (гл. 3), Дмитрия Кралечкина (гл. 5), Инны Кушнаревой (гл. 1)

© Издательство Института Гайдара, 2015

За следующим поворотом истории: коллективное предисловие

Ближайшие десятилетия принесут с собой неожиданные катаклизмы и колоссальные проблемы. Некоторые из них будут новыми, а некоторые – довольно старыми. Многие из них поставят перед нами неслыханные политические дилеммы и потребуют принятия трудных политических решений. Все это может начаться уже скоро и наверняка определит взрослую жизнь тех поколений, которые сегодня молоды. Никого и особенно молодежь мы не хотим пугать. Подвижки и изменения не обязательно будут в худшую сторону. Предстоящие десятилетия несут угрозу конфликтов, но также открывают возможность заново отстроить мир и сделать то, что не удавалось предшествующим поколениям. Мы написали эту книгу, исходя из наших макросоциологических теорий мировой истории, стараясь разобраться, какие проблемы и возможности становятся более вероятны в среднесрочном будущем. Так что страшит нас не столько будущее – оно может оказаться разным в зависимости от наших коллективных действий. Нас более тревожит то, что за два с лишним десятилетия, минувшие с окончания холодной войны, стало немодно и даже неловко обсуждать планы возможного будущего мира и тем более перспективы капитализма. А ведь крупнейшие потрясения современной истории – Французская революция, Первая мировая война, распад СССР – стали возможны и, раз начавшись, уже неудержимы во многом именно потому, что такого рода потрясений не ожидал никто.

Наш квинтет собрался для написания этой необычной книги потому, что на горизонте мы все видим некий структурный кризис, хотя мы и не вполне согласны друг с другом в оценке вероятных причин кризиса и особенно нашей аналитической способности предсказать поведение сложно сочетаемых социальных структур. Наши разногласия мы не скрываем, а, напротив, считаем необходимым серьезное обсуждение разницы в прогнозах. И тем не менее все мы так или иначе согласны, что сегодня в мире накапливаются причины для кризиса именно структурного, т. е. неразрешимого в пределах стандартных политических и инвестиционных решений наших дней. Этот кризис будет куда более серьезным, чем Великая рецессия, начавшаяся в 2008 г. Хотя Великая рецессия, не получившая долгосрочного разрешения и притом взвалившая дополнительный политический и финансовый вес на несущие конструкции капитализма, может оказаться прологом к эпохе глубоких трансформаций.

Иммануил Валлерстайн приводит именно системное обоснование своего предсказания отмирания современной мироэкономики, построенной на капиталистических принципах. Система, несколько столетий переживавшая циклическое расширение, в какой-то момент неизбежно достигает своих пределов. Как доказывает нам Валлерстайн, пределы роста капитализма обозначились на практике еще в начале 1970-х годов, и с тех пор кризисы не преодолевались, а перекладывались из одной сферы в другую, перебрасывались из одного района мира в другой. Согласно гипотезе Валлерстайна, бесконечно такое продолжаться не может, и в течение следующих трех или четырех десятилетий мировой капитал, переполняя глобальный рынок и подвергаясь при этом с разных сторон непреодолимому давлению налоговых, социальных и экологических издержек, может столкнуться со структурной невозможностью находить достаточно надежные и выгодные инвестиционные решения. Капитализм станет невыгоден и слишком ненадежен для самих капиталистов. Последние пять столетий впервые прорвавшийся на Западе капитализм выстраивал на планете рыночный мир-экономику (либо мироэкономику, это просто трудности перевода). Притом, вслед за Фернаном Броделем утверждает Валлерстайн, капитализм создает не плоский и равномерный рынок, а весьма иерархичный и вертикально организованный мировой рынок, где господствует космополитичная элита крупных капиталистических предпринимателей, в силу исторических обстоятельств периода возникновения системы удачно оказавшихся в ее ядре. Центральное положение и встроенность в наиболее сильные государства своей эпохи, как Нидерланды и затем Британская империя в прошлом и США в настоящем, практически гарантированно позволяли господствующим инвесторам находить возможности для извлечения устойчиво больших прибылей. Но, как доказывает Валлерстайн, эта историческая ситуация, несмотря или, вернее, благодаря ее экстраординарному динамизму и экспансивности, в конечном итоге стремится к системному пределу, как и все исторические системы. Капитализм может закончиться отказом от него самих капиталистов перед лицом безвыходной дилеммы иссякания инвестиционных возможностей. Но Валлерстайн также принципиально предупреждает нас, что никто сейчас не может предсказать, какая система придет на смену капитализму.

Рэндалл Коллинз выделяет в своем анализе лишь один конкретный механизм, ведущий к подрыву капитализма. Это идущее уже полным ходом замещение высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест более рентабельными новыми информационными технологиями. Поскольку теория Коллинза преднамеренно упрощена в целях аналитической ясности, из нее возникает такой же прямой вопрос: каковы могут быть политические и социальные последствия будущей ситуации, где до двух третей образованного среднего класса, на Западе и во всем мире, сделаются структурно безработными? Популярные экономические комментаторы не так давно тоже обнаружили угрожающее капитализму оскудение среднего класса. Но популярные комментаторы, чей род деятельности предписывает покрывать алармизм слоем оптимизма, обычно сводят свой анализ к неопределенным призывам искать политические решения. Коллинз систематически, один за другим рассматривает пять резервных ходов, которые капитализм находил в прошлом для обхода социальных последствий своего стремления к технологическим инновациям. Похоже, теперь ни один из известных ходов не дает потенциала, требуемого для компенсации технологического замещения высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест в сфере услуг и управления. Капитализм XIX и XX веков механизировал ручной труд, но успешно и с лихвой компенсировал это увеличением числа позиций для образованного среднего класса в различных звеньях управления. Тем самым не сбылись давние предсказания марксистов – бывшие пролетарии, по крайней мере на Западе, делались не обездоленной революционной массой, а комфортно обустроенными и умеренно реформистскими средними классами специалистов. Именно эти ходы и близятся теперь к исчерпанию. Траектория высоких технологий XXI в. указывает на выталкивание среднего класса в безработный резерв. Коллинз подводит нас к другой гипотезе: как долго продержится капитализм, если средний класс образца XX века в следующем столетии будет превращаться из его массовой политической и экономической базы в массу обездоленного недовольства?

Крэг Калхун считает, что капитализм все же сможет сохраниться в реформированном виде. Калхун упирает на признаваемое всеми нами положение, что капитализм – не просто рыночная экономика, но именно политическая экономика. Несущие структуры капитализма сформировались и неоднократно перестраивались в зависимости от политического выбора. Структурные противоречия неизбежно присущи операциям сложных рынков. Но именно в политической сфере эти противоречия могут быть либо сняты, либо, наоборот, оставлены без внимания вплоть до разрушения конструкции. Иначе говоря, либо более дальновидные капиталисты смогут убедить свой класс принять необходимую долю системных издержек, либо капиталисты продолжат вести себя как биржевые спекулянты, безответственные «безбилетники» (free riders), чем, в сущности, они и занимаются с 1980-х годов, после исчезновения эффективного давления на них слева. Открытым остается вопрос, насколько радикальным может оказаться переход от неолиберального режима существующего сегодня капитализма к реформированной системе будущего. Централизованная социалистическая экономика встает в ситуации кризиса как актуальная возможность. Но более вероятным Калхун считает государственный капитализм, главным примером которого сегодня служат Китай и его восточноазиатские соседи. Рынки смогут существовать в будущем даже при отходе от специфически капиталистических типов собственности и финансов. Капитализм в таком случае сможет сохраниться, хотя и утратив какую-то долю рыночного динамизма и, возможно, саму способность самостоятельно обеспечивать глобальную экономическую интеграцию.

Майкл Манн не видит возможной замены капитализму, но высказывается в пользу социал-демократического решения проблем капиталистической глобализации. Но при этом он называет проблемы более глубокие, коренящиеся во множественности источников социальной власти. Капитализм в экономике сложно переплетается с измерениями политики внутри государств и военной геополитики между государствами, а также с идеологическими источниками власти, включая мировые религии и традиции различных макрорегионов планеты. Согласно Манну, многосложность такого рода взаимодействий делает будущее в принципе непредсказуемым. Главная угроза, которая тем не менее полностью предсказуема, – это экологический кризис, который будет нарастать в течение XXI века. Весьма вероятно, это выльется в непримиримые конфликты из-за воды и продовольствия, чреватые еще большим загрязнением окружающей среды и массовыми стихийными миграциями беженцев. В ответ на такие глобальные проблемы вполне могут возникнуть тоталитарные реакции и даже войны с использованием ядерного оружия. Согласно анализу Манна, климатические изменения так сложно остановить потому, что они обусловлены одновременно всеми важнейшими институтами современности, ныне получившими глобальное распространение: во-первых, с капитализмом, мотивируемым погоней за прибылью; во-вторых, с суверенными национальными государствами, ревниво отстаивающими свою суверенность; и, не в последнюю очередь, с правом на рост индивидуального потребления, легитимирующим как современные государства, так и рынки. Любые меры по преодолению экологического кризиса повлекут за собой значительные изменения в институциональных основах самой современности. Манн отрицает внутреннее исчерпание капитализма, но видит на горизонте два других громадных кризиса – экологическую катастрофу и возможность атомных войн.

Наши структурные прогнозы подобны «перегрузочным испытаниям» (stress tests) в строительстве, или, как стало принято говорить сегодня, в банковском деле. Серьезный прогноз не может строиться на морализаторской риторике осуждения или восхваления ныне существующей системы. У каждого из нас, конечно, есть свои нравственные и политические убеждения. Но, как исторические социологи, мы слишком хорошо знаем, что судьбы человеческих сообществ (по крайней мере, в последние десять тысяч лет, когда социальная интеграция превзошла элементарные размеры группы охотников и собирателей) не зависели от того, сколько добра или зла они причиняли. Заметьте, мы не обсуждаем вопрос о том, хуже или лучше капитализм по сравнению с прочими типами социальной интеграции сложных обществ. Вопрос ставится проще и точнее: есть ли будущее у данной системы?

В такой постановке вопроса неизбежно звучат отголоски прежних предсказаний. Ожидание краха капитализма выступало центральным элементом официальной идеологии Советского Союза, который в итоге сам потерпел крах. Но почему этот факт недавней истории должен означать гарантию будущего самого капитализма? Да и был ли СССР в самом деле угрозой и, тем более, перспективной альтернативой капитализму? Георгий Дерлугьян в своей главе показывает реальное место советского социалистического эксперимента в общей картине мировой геополитики XX века и что именно в конечном счете вызвало его внезапное самоуничтожение. Это же помогает нам понять, почему Китай избежал краха коммунизма и при полной преемственности номенклатурного строя сделался новейшим чудом капиталистического роста. Коммунизм ушел в прошлое вместе с мировыми войнами XX века, так и не создав долгосрочно жизнеспособной альтернативы капитализму. Однако то, какими путями коммунистические государства, прежде всего СССР и КНР, преодолели порог 1989 года, вероятно, подсказывает нам нечто важное и насчет будущего капитализма. На вид непоколебимый и массивный советский блок внезапно канул в хаос, произведенный наложением нескоординированной, но в какой-то момент эмоционально мощной протестной мобилизации низов и панической растерянности среди элит. Увлекаемые собственной риторикой, протестные движения стран Восточной Европы в большинстве случаев не успели и не смогли серьезно подготовиться к взятию и коллективно рациональному использованию покачнувшейся власти. Оппозицию опередили, в силу своего положения и ресурсов, группировки из распадающейся правящей элиты, или коммунистической номенклатуры, которые бросились бежать во все стороны, как при банковском крахе, и тем самым неожиданно обрушили несущие конструкции собственной системы. Коллапс атакуемой изнутри и пошедшей вразнос советской государственной системы означал иррациональный исход для всех, включая бывшую номенклатуру, утратившую вместе с преимуществами индустриально развитой сверхдержавы саму коллективную возможность войти в западный капитализм на почетных условиях. Однако, как показывает нам Дерлугьян, системный коллапс есть также вполне реальная возможность. Китай после 1989 года дает, напротив, реальный пример осуществления консервативной трансформации при сохранении способности элиты к коллективному действию. Именно это афористично выразил в своем знаменитом романе Джузеппе Томази ди Лампедуза: «Чтобы все осталось по-прежнему, все должно измениться».

Наша книга содержит теоретические предупреждения, но не сценарии судного дня. В отличие от бизнес-консультантов и экспертов по безопасности, дающих краткосрочные прогнозы на основании изменения той или иной переменной в существующих моделях, мы считаем разработку конкретных сценариев бесполезным занятием. События реальной истории носят слишком случайный и непредсказуемый характер, поскольку зависят от воли множества людей и изменяющихся обстоятельств. Просчитать можно только глубокую структурную динамику. Двое из нас – Коллинз и Валлерстайн – еще в 1970-х годах предсказывали конец советского коммунизма. Но никто не смог бы предсказать точную дату или то, что сами бывшие члены ЦК начнут в панике раздирать на части свою индустриальную сверхдержаву. Конкретно этот исход был непредсказуем, поскольку конец советского коммунизма не обязательно должен был оказаться именно таким – что и подтверждается противоположным примером китайского коммунизма.

Именно в неопределенности и недетерминированности будущего мы видим надежду. Системный кризис расшатывает и ослабляет структурные ограничения – те самые, которые достались нынешним поколениям в наследие от прошлых кризисов и политико-институциональных решений, реализованных предшествующими поколениями. В узловых точках истории традиционные способы ведения дел становятся непригодными, и появляются новые пути, отличные от прежних. Капитализм, наряду с присущим ему творческим разрушением старых технологий и форм производства, был также источником неравенства и деградации окружающей среды. Глубокий кризис капитализма может стать возможностью найти такой способ ведения дел в глобальном масштабе, который бы способствовал установлению большей социальной справедливости и созданию более пригодной для обитания среды.

Наш главный тезис в том, что макроисторические кризисы и достигшие своего предела системы могут преодолеваться как более, так и менее разрушительным путем. История (некоторые, хотя и не все, из нас скажут «эволюция») человеческих сообществ знала как глубокие и скачкообразно быстрые трансформации, например генезис капитализма и индустриальная революция, так и мучительно долгие периоды стагнации, повторяющихся циклов и даже деградирующей инволюции. Деградация, пусть ее никто и не желает, остается одним из вероятных будущих результатов глобального кризиса. Чем разрешились институциональные и классовые противоречия поздней Римской империи, как не веками «темного средневековья»? При этом аграрные империи Востока, прежде всего Китай, продолжали существовать в той или иной форме. Политические и экономические структуры современного капитализма могут просто утратить свой динамизм в силу роста издержек и социального давления. В структурном отношении это может привести к дроблению мира на глубоко оборонительные, внутренне авторитарные и ксенофобские блоки. Одни могут увидеть здесь хантингтоновское столкновение цивилизаций, другие – реализацию оруэлловской антиутопии «1984», в направлении которой двигается использование новейших технологий электронной слежки. Восстановление социального порядка в современном обществе в разгар кризиса и конфликтов могут дать как обновленные версии фашизма, так и установление более широкой демократии или какой-то вариант социализма. Здесь, вероятно, находится главная дилемма и наша мотивация в совместном написании этой книги.

В последние десятилетия в политике и в мейнстриме социальных наук установилось мнение, что не стоит даже задумываться о больших и быстрых структурных изменениях. С одной стороны, престижные экономисты-неоклассики строят свои модели на допущении фундаментальной неизменности принципов социального действия и оптимальной организации. Кризисы рано или поздно преодолеваются необходимыми корректировками политического курса и технологическими инновациями – ведь капитализм всегда в конечном итоге приходил в норму. Это, однако, не более чем эмпирическое обобщение прошлого опыта и здравого смысла, не подкрепляемое никакой макроисторической теорией. Существование капитализма как системы в течение 500 лет не доказывает, что он вечен. С другой стороны, постмодернистские культурологи, пусть и не без доли экзистенциального отчаяния, фактически также приняли вечность капитализма. Сказалось интеллектуальное разочарование во всех культурно-философских утопиях после крушения юношеских надежд 1968 года. Занятая постмодернистами позиция лишает их силы и ясности рассуждения, чтобы рассмотреть в капитализме наших дней нечто большее, нежели предмет абсурдистской иронии. В последней главе мы еще вернемся к более детальному рассмотрению современной ситуации в мире, включая интеллектуальный климат наших дней.

Мы сознательно сделали эту книгу более компактной и доступной, чтобы открыть нашу аргументацию для дискуссии. Полное изложение наших теорий, со всеми надлежащими ссылками и эмпирическими деталями, можно найти в индивидуальных монографиях авторов. Ту область, в которой мы профессионально работаем, обычно называют миросистемным анализом, или макроисторической социологией. Социологи-макроисторики исследуют происхождение капитализма и динамику современного общества наряду со структурами древних империй и цивилизаций. Рассматривая конкретные социальные конфигурации и способы организации обществ в длительной всемирно-исторической перспективе, мы обнаруживаем, что основными двигателями истории человечества были противоречия и конфликты, производящие причудливую череду преходящих, невечных «кристаллизаций» из пересекающихся структур власти. Исторические конфигурации постоянно распадаются и столь же постоянно обновляются, более или менее успешно, массами людей, которые должны как-то организовывать свои жизни. Такие сложнокомпозитные, внутренне противоречивые и неизбежно временные образования принято называть «обществами», «государствами», «экономиками» или «системами». Все такого рода названия достаточно условны и носят эвристический характер. В принципиальном, хотя крайне общем понимании истории человеческих сообществ мы оказались согласны друг с другом в достаточной мере, чтобы совместно написать первую и последнюю главы этой книги. Тем не менее у каждого из нас есть собственные теории, области специализации и политические предпочтения, порою прямо противоречащие теориям и предпочтениям других соавторов. Поэтому наши индивидуальные позиции отражены в индивидуальных главах. Эта небольшая книга не является единогласно принятым манифестом. Это – спор равных, ведущих дискуссию на основании своего знания о прошлом и настоящем человеческих сообществ. Поэтому книга также является приглашением к серьезной и открытой научной дискуссии о том, куда может привести следующий большой поворот в истории человечества.

Хотя мы и придерживаемся довольно разных взглядов, среди нас нет ни одного явного консерватора. Очевидно, такое положение не случайно для нашей профессии, приучающей видеть непостоянство в потоках истории. Так не собрались ли мы, в нашем в целом преклонном возрасте, попророчествовать о грядущих катастрофах и некоем социалистическом рае на земле? Учитывая масштаб и потенциальное публичное значение наших рассуждений, такой вопрос достаточно закономерен. Социальная наука обязана обладать идеологической саморефлексией, поскольку идеологические страсти нельзя полностью устранить из социального анализа. Обоснованный ответ, в отличие от громкой и обычно бесполезной полемики по поводу вопросов веры, должен состоять из двух частей. Во-первых, это не пророчество, поскольку, открывая прения, мы настаиваем на следовании правилам научного анализа – и в собственной аргументации, и в контраргументации наших оппонентов. В данном случае это означает, что требуется продемонстрировать с достаточной точностью на основе достигнутых научных знаний, почему обстоятельства могут измениться и какие именно причинно-следственные последовательности ведут от одной исторической конфигурации к другой. Будет ли конечным пунктом вероятной системной трансформации некая форма социализма? Это одна из возможностей. Наши рассуждения продлевают структурные тенденции из известных нам на сегодня ситуаций в обозримое среднесрочное будущее, на следующие несколько десятилетий. Рэндалл Коллинз ставит вопрос предельно ясно, тем самым предполагая столь же ясный ответ: что может предотвратить надвигающееся обнищание среднего класса, чья роль в коммерческих организациях становится технологически излишней? Сама проблема указывает на какой-то вид социалистической реорганизации производства и распределения; иначе говоря, политической экономии, политически и значит коллективно направляемой на то, чтобы сделать большинство людей экономически значимыми. Структурные проблемы развитого капитализма и возникшие в современную эпоху на Западе демократические институты делают социализм наиболее вероятным. Ни в коем случае мы не можем забывать об уроках XX столетия, которые нам дали коммунистические и социал-демократические государства. У социализма есть свои собственные проблемы, проистекающие главным образом из организационной сверхцентрализации, создающей широкие возможности для политического деспотизма и угрожающей со временем потерей экономического динамизма. Это хорошо усвоено сегодня. Если кризис капитализма приведет к социалистическому переходу, то эти характерные проблемы социализма наверняка снова окажутся в центре политической дискуссии и борьбы. Поэтому, заглядывая в более отдаленное будущее, Коллинз предполагает, что и социализм не будет вечным. Вполне возможно, мир будет колебаться между различными формами социализма и капитализма, по мере того как каждый из них будет терпеть крах из-за своих структурных недостатков.

Крэг Калхун и Майкл Манн, каждый по-своему, находят основания для оптимизма в возможности альянса национальных государств перед лицом экологической либо ядерной катастрофы. Тем самым, по их мнению, будет обеспечено и сохранение капитализма в более щадящей социал-демократической версии глобализации. Что бы ни пришло на смену капитализму, Георгий Дерлугьян настаивает, что на былые коммунистические государства XX века это походить все-таки не будет. К счастью, исторических условий для возникновения «социализма-крепости» советского типа больше не существует, так как больше нет крайней геополитической и идеологической конфронтации прошлого столетия. Иммануил Валлерстайн, однако, считает в принципе невозможным предсказать, что придет на смену капитализму. Альтернативами являются либо некая некапиталистическая система, сохраняющая, тем не менее, характерные для капитализма иерархичность и поляризацию, либо же относительно демократическая и относительно эгалитарная система. Как предполагает Калхун, в результате перехода может возникнуть сразу несколько миросистем, слабо связанных друг с другом. В различных регионах планеты ответы как на внутренние риски капитализма, так и на дезорганизацию под воздействием внешних угроз могут оказаться разными. Это, конечно, противоречит широко распространенному сегодня представлению о том, что глобализация необратима. Но, опять-таки, какая теория поддерживает эту идеологическую позицию?

Мыслители последних двух столетий со страстной идейной убежденностью отстаивали, и политические вожди насаждали, представление о единственно возможном и предопределенном будущем, будь то капитализм, коммунизм или фашизм. Все это ныне выглядит идеологическими заблуждениями эпохи мировых войн XX века. Никто из нас не придерживается утопической веры в безграничную свободу человечества создавать что угодно. Тем не менее вполне доказательно, что человеческие сообщества могут быть организованы несколькими существенно отличающимися способами. Характер социальной организации в значительной степени задается нововозникающими коллективными представлениями, политической волей и, как следствие, мобилизацией тех или иных структурных возможностей. Неординарные силы высвобождаются в моменты крупных кризисов, которые в итоге и становятся поворотными пунктами истории. В прошлом подобные моменты обычно означали развал власти, ведущий к революциям. Однако все мы сильно сомневаемся, что революции прошлого, происходившие в отдельных соперничающих государствах и оттого нередко выливавшиеся в кровавый террор и войны, сколь-нибудь предвосхищают будущую политику на фоне глобального кризиса капитализма. Это и дает нам надежду, что на сей раз дела могут обернуться лучше.

Капитализм – не физический объект вроде царского дворца или финансового квартала, который могут захватить революционные толпы. Капитализм и не набор «разумных мер», о которых пишется в редакционных статьях деловой прессы. Либералы и марксисты прошлого равно заблуждались, сводя капитализм к использованию наемного труда в рыночной экономике. Рынки и наемный труд существовали задолго до капитализма, и социальная координация посредством рынков почти наверняка переживет его. Капитализм, утверждаем мы, был и остается лишь конкретно-историческим сопряжением рыночных и государственных структур, при котором главной целью и условием властвования становится частное извлечение экономической прибыли практически любой ценой. Но могут появиться и иные, коллективно более удовлетворительные способы организации рынков и человеческого сообщества.

Теоретические обоснования для такого утверждения представлены отчасти в этой книге и во многих других наших работах. Здесь же позвольте нам прибегнуть к исторической притче. Люди мечтали о полете с древнейших времен, почти так же долго, сколько они мечтали о справедливости. На протяжении тысячелетий эти мечты оставались уделом фантазеров. И вот наступила эпоха воздушных шаров и дирижаблей. Еще почти столетие люди экспериментировали с этими устройствами. Результаты, как мы знаем, были всякие и нередко катастрофические. Тем не менее теперь появились современные инженеры и ученые, а также социальные институции, которые поддерживали и поощряли их работу. Прорыв, наконец, принесло появление нового типа двигателей и алюминиевых крыльев. Теперь мы все можем летать. Большинство из нас летает, обыденно пристегнувшись к тесным малобюджетным креслам. Некоторые смельчаки продолжают искать ощущений свободного полета на аппаратах вроде парапланов. В то же время авиация принесла нам ужасы бомбежек и тихо крадущихся беспилотников. Техника предлагает, но люди располагают. Давние мечты могут стать явью, что, увы, не означает полного счастья и может обернуться новыми трудными дилеммами. И все-таки оптимизм есть необходимое историческое условие для мобилизации эмоциональной энергии людей, чей мир подходит к развилке структурных возможностей. Прорывы в современной технике, науке либо общественной политике становятся возможны там, где появились профессиональное знание, заинтересованные аудитории и где могут идти споры о дальнейших путях продвижения.

Иммануил Валлерстайн

Структурный кризис, или Почему капиталисты могут считать капитализм невыгодным

Мой анализ основывается на двух посылках. Первая состоит в том, что капитализм – это система, а все системы имеют свой срок жизни, они не вечны. Вторая посылка заключается в том, что сказать, что капитализм – это система, значит сказать, что в ней действовал определенный ряд правил на протяжении, как мне представляется, приблизительно 500 лет ее существования, и я попытаюсь кратко сформулировать эти правила.

У систем есть срок жизни. Эту идею лаконично выразил Илья Пригожин: «Какой-то возраст есть у нас, у нашей цивилизации, у нашей Вселенной…»[1] Это означает, как мне кажется, что все системы, начиная от бесконечно малых до самых крупных, которые мы хотим познать (вселенная), включая средние по размерам исторические социальные системы, должны анализироваться с учетом того, что они состоят из трех качественно разных моментов: момента зарождения, момента функционирования в течение «нормальной» жизни (самый долгий момент), момента прекращения существования (структурный кризис). В данном анализе текущего положения современной мировой системы объяснение ее зарождения не является нашим предметом. Но два других момента ее жизни – правила функционирования капитализма на протяжении его «нормальной» жизни и модальность прекращения существования – центральные вопросы, стоящие перед нами.

Наш основной тезис состоит в том, что как только мы поймем, каковы были правила, позволившие современной мировой системе функционировать в качестве капиталистической, мы поймем, почему она сейчас находится на последней стадии структурного кризиса. Тогда мы сможем показать, как эта последняя стадия действовала и с большой вероятностью будет действовать на протяжении следующих 20–40 лет.

Каковы отличительные характеристики, неотъемлемые черты капитализма как системы, как современной мировой системы? Многие аналитики сосредоточивают свое внимание на одном институте, который считают ключевым. Это может быть наемный труд. Или производство для обмена и/или получения прибыли. Или классовая борьба между предпринимателями/капиталистами/буржуазией и наемными рабочими/неимущими пролетариями. Или «свободный» рынок. Ни одно из этих определений ключевых характеристик, по моему мнению, не выдерживает критики.

Причины просты. Наемный труд существовал на протяжении тысячелетий, не только в современном мире. Более того, в современной мировой системе существует много форм труда, которые не являются наемным трудом. Производство ради получения прибыли существовало во всем мире на протяжении тысячелетий. Но никогда до этого оно не было доминирующей реальностью какой-то исторической системы. «Свободный рынок» – это и в самом деле мантра современной мировой системы, но рынки в ней никогда не были (да и не могли быть) свободны от государственного регулирования или политических соображений. В современной мировой системе действительно имеется классовая борьба, но описание борющихся классов как буржуазии и пролетариата задает слишком узкие рамки.

На мой взгляд, чтобы историческая система считалась капиталистической, доминирующей или решающей характеристикой, должно быть настойчивое стремление к бесконечному накоплению капитала – накоплению капитала ради накопления еще большего капитала. Для того чтобы эта характеристика возобладала, должны быть механизмы, которые наказывают любых агентов, пытающихся действовать на основе других ценностей или с другими целями, в результате чего эти несогласные агенты рано или поздно вынуждены будут отойти от дел или хотя бы столкнутся с серьезными препятствиями на пути накопления значительных объемов капитала. Все многочисленные институты современной мировой системы заняты поддержанием бесконечного накопления капитала или, по крайней мере, испытывают на себе давление, направленное на его поддержание.

Приоритет накопления капитала ради накопления еще большего капитала кажется мне совершенно иррациональной целью. Сказать, что она иррациональна с точки зрения моего понимания материальной или субстантивной рациональности (веберовской materielle Rationalität), не значит сказать, что она не работает в том смысле, что не может поддерживать историческую систему по меньшей мере на протяжении значительного отрезка времени (веберовская формальная рациональность). Современная мировая система существовала на протяжении примерно 500 лет и с точки ее ведущего принципа бесконечного накопления капитала была необыкновенно успешной. Однако, как мы утверждаем, на сегодня ее способность функционировать на такой основе оказалась почти исчерпана.

Капитализм на этапе «нормального» функционирования

Как капитализм работал на практике? Все системы испытывают колебания. Иными словами, машинерия системы постоянно отклоняется от точки равновесия. Пример, хорошо знакомый большинству людей, – физиология тела человека. Мы вдыхаем и выдыхаем. Мы нуждаемся в том, чтобы вдыхать и выдыхать. Тем не менее и внутри тела человека, и внутри современной мировой системы есть механизмы, возвращающие систему в равновесие, подвижное равновесие, безусловно, но все-таки равновесие. То, что кажется моментом «нормального» функционирования системы, – это на самом деле период, когда импульс к возвращению в равновесие сильнее любого импульса к выходу из него.

В современной мировой системе есть множество таких механизмов. Два самых важных из них (важных в том смысле, что они являются определяющими для исторического развития системы) – то, что я буду называть циклами Кондратьева, и циклы гегемонов. Вот как работают эти механизмы.

Циклы Кондратьева: для того чтобы накопить некоторое количество капитала, производителям требуется квазимонополия. Только если она у них есть, они могут продавать свои продукты по ценам, существенно превышающим производственные затраты. В системе с реальной конкуренцией не может быть прибыли. Реальная прибыль требует ограничения свободного рынка, то есть квазимонополии.

Однако квазимонополия может быть установлена только при двух условиях: 1) продукт – это инновация, для которой существует (или может быть индуцировано) достаточно большое число покупателей, готовых ее приобретать; 2) одно или несколько могущественных государств готовы использовать свою власть для того, чтобы помешать выходу на рынок других производителей (или хотя бы ограничить его). Короче говоря, квазимонополии могут существовать, только если рынок не «свободен» от участия государства.

Мы стали называть такие квазимонополизированные продукты «ведущими продуктами». «Ведущие» они в том смысле, что определяют большую долю экономической деятельности мировой системы – сами по себе и через связи с поставщиками и заказчиками. Как только устанавливаются такие квазимонополии, за ними следует экспансия «роста» во всей мировой экономике, и эти времена воспринимаются всеми как время «процветания». Это обычно периоды высокого уровня глобальной занятости благодаря потребности в рабочей силе, которую испытывают как производители, имеющие квазимонополию, так и их поставщики и заказчики, и благодаря потребительским расходам занятой рабочей силы. И хотя некоторые части мировой системы и некоторые группы внутри нее, несомненно, успешнее других, для большинства людей и групп этот период всеобщего роста производства – ситуация, в которой «волна поднимает все лодки».

Государство может сделать многое для того, чтобы создать и сохранить такую квазимонополию. Оно может реализовать ее юридическим путем, через систему патентов или другие формы защиты так называемой интеллектуальной собственности. Может предложить прямую помощь квазимонополизированной отрасли, особенно в области научных исследований и разработок. Может стать основным покупателем, часто по завышенным ценам. Государство может использовать свою геополитическую силу, чтобы попытаться предотвратить нарушение такой квазимонополии гипотетическими производителями из других стран.

Преимущества квазимонополии не длятся вечно. Системная проблема для производителей состоит в том, что со временем подобные квазимонополии становятся самоликвидирующимися. Причина, опять-таки, проста. Если такие квазимонополии столь прибыльны, очевидно, что другие производители приложат все усилия к тому, чтобы тоже пробиться на этот рынок и получить свою часть прибылей. Есть много способов это сделать. Если в основе квазимонополии лежит какая-то современная технология, которая держится в секрете, они могут попытаться ее украсть или изобрести дубликат. Если им не дает выйти на рынок геополитическая сила страны, под защитой которой находится квазимонополия, производители могут попытаться привлечь альтернативную геополитическую силу, чтобы ей противостоять. Они также могут мобилизовать антимонопольные чувства в стране, обеспечивающей монополию.

Кроме того, если кто-то контролирует квазимонополию, самая насущная его забота – избежать перебоев в работе, потому что они ведут к массированным потерям капитала, которые становятся невосполнимыми, если только другие представители олигополии не испытывают перебои в тот же самый момент. Это дает рабочим важное оружие в нескончаемом стремлении к улучшению условий. В таких ситуациях производители впоследствии часто приходят к выводу, что уступки рабочим обходятся дешевле, чем перебои в работе. Со временем, однако, это ведет к ползучему росту затрат на рабочую силу, сокращающему общую долю прибыли.

Так или иначе, другие потенциальные производители могут постепенно свести на нет способность производителей ведущих продуктов поддерживать свою квазимонополию. До сих пор на это уходило в среднем 25–30 лет. Но сколь бы продолжительной ни была защита ведущей отрасли, рано или поздно наступает момент, когда квазимонополия оказывается в значительной мере нарушена. И это нарушение несет с собой, как и предсказывали глашатаи капитализма, снижение цен. Снижение цен может быть благотворно для покупателей, но оно, разумеется, негативно отражается на продавцах. То, что некогда было прибыльным ведущим продуктом, стало более состязательным, гораздо менее прибыльным продуктом на мировой арене.

Что могут сделать производители? Один вариант действий – поступиться преимуществом низких трансакционных затрат в обмен на более низкие производственные затраты. Это обычно влечет за собой перенос основного производства из одного или нескольких «ключевых» мест в другие части мировой системы, где стоимость труда «исторически» ниже.

Люди в этих новых местах производства могут воспринимать такой выход на ядро мирового производства как национальное «развитие» и приветствовать его. Но правильнее рассматривать это как просачивание вниз некогда (но не теперь) суперприбыльных отраслей.

Перемещение отрасли – это только один из возможных ответов на изменение ситуации. Производители в некогда ведущих отраслях могут попытаться сохранить некоторую часть этого производства в странах, где оно исторически располагалось, посредством специализации на нишевом субпродукте, таком, который не так легко быстро воспроизвести где-то еще. Они также могут вступить в переговоры со своей рабочей силой, чтобы добиться снижения оплаты труда (во всех ее многочисленных формах), угрожая перспективой дальнейшего перемещения отрасли и тем самым ростом безработицы в предшествующем месте. В целом способность трудящихся защищать преимущества, завоеванные в период экспансии мировой экономики, серьезным образом подрывается ростом конкуренции на мировом рынке.

Производители также могут частично или полностью вывести свои поиски капитала из производственной (или даже коммерческой) сферы и сконцентрироваться на прибылях в финансовом секторе. Сегодня мы говорим о «финансиализации» так, как будто это изобретение 1970-х годов. Но на самом деле это очень давняя практика во всех Б-фазах Кондратьева. Как показал Бродель, по-настоящему успешными капиталистами всегда были те, кто отвергал «специализацию» на промышленности, коммерции или финансах, предпочитая быть универсалами, маневрирующими между этими процессами в зависимости от того, что диктуют имеющиеся возможности.

Как зарабатывают деньги в финансовом секторе? Базовый механизм – одалживать деньги, которые должны возвращаться с процентами. Самые прибыльные долги для кредиторов возникают тогда, когда заемщик занимает слишком много и потому может выплатить только проценты, но не капитал. Это ведет к рекуррентному и непрерывно растущему доходу для кредитора до тех пор, пока заемщик не становится банкротом.

Подобный механизм финансового займа не создает новой реальной ценности, он не создает даже нового капитала. Он в основном перераспределяет существующий капитал. Он также требует того, чтобы возникали все новые круги заемщиков, которые могли бы замещать обанкротившихся, чтобы тем самым поддерживать приток кредитования и задолженности. Эти финансовые процессы могут быть очень прибыльными для тех, кто находится на стороне кредитования в этом уравнении.

Цепочка «кредитование – задолженность», однако, имеет один недостаток с точки зрения «нормального» функционирования капиталистической системы. В конечном итоге она истощает весь действительный спрос на любое производство. Это одновременно и экономическая, и политическая угроза для системы, которая в этой связи нуждается в возвращении в равновесие, то есть в возвращении к ситуации, в которой капитал накапливается в первую очередь посредством нового производства. Шумпетер очень ясно показал, как это экономически происходит. Изобретение преобразуется в инновацию, которая приводит к появлению нового ведущего продукта, который дает возможность возобновиться экспансии мировой экономики.

Политика такого преобразования была предметом множества споров. Она, по-видимому, требует усиления позиции трудящихся классов в классовой борьбе. Она может потребовать со стороны некоторой части производящих классов готовности допустить усиление позиций трудовых слоев – пожертвовать краткосрочными индивидуальными прибылями в интересах долгосрочных коллективных прибылей всего класса.

Этот паттерн экспансии и сокращения капитализма возможен только потому, что капитализм – система, не располагающаяся в границах одного государства, но удобным образом встроенная в мировую систему, которая по определению больше любого отдельного государства. Если бы эти процессы происходили в одном государстве, то ничего бы не могло помешать обладателям государственной власти присвоить себе прибавочную стоимость, что лишило бы (или по крайней мере значительно сократило бы) предпринимателей стимула заниматься разработкой новых продуктов. С другой стороны, если бы в сфере рынка не было вообще никаких государств, то не было бы и способа получить квазимонополию. Только если капиталисты располагаются в «мировой экономике» – такой, которая включает множество государств, – предприниматели могут заниматься бесконечным накоплением капитала.

Это объясняет, почему у нас есть так называемые циклы гегемонов, значительно более длинные, чем циклы Кондратьева. Под гегемонией в мировой экономике понимается способность одного государства навязывать ряд правил всем остальным государствам, в результате чего в мировой системе поддерживается относительный порядок. На важности «относительного» порядка настаивал в своих теориях Шумпетер. Беспорядки – внешние и внутренние (гражданские) войны, мафиозный рэкет, обширная коррупция среди чиновников и институтов, ползучая мелкая преступность – прибыльны для небольших секторов мирового населения. Но они мешают глобальному стремлению к максимизации накопления капитала. Действительно, они несут с собой разрушение большей части инфраструктуры, необходимой для поддержания и экспансии капиталистического накопления.

Отсюда следует, что навязывание относительного порядка державой-гегемоном благоприятствует «нормальному» функционированию капиталистической системы в целом. Еще больше оно выгодно для самой державы-гегемона – ее государства, предпринимателей и обычных граждан. Есть основания усомниться в том, что выгоды для системы в целом (и для державы-гегемона) также несут за собой выгоды для других государств и их предпринимателей и граждан. В этом состоит конфликт, а также объяснение того, почему достичь и сохранить такую гегемонию так трудно и почему это так редко случается.

Закономерность циклов-гегемонов до сих пор была такова, что после очень деструктивной «тридцатилетней войны» между двумя державами, которые находились в наиболее выгодном положении, чтобы стремиться к господству в мировой системе, одна одерживает решающую победу. В этот момент одно государство в рамках своих экономических процессов получает значительное преимущество одновременно во всех трех формах экономической деятельности – производстве, коммерции и финансах. Такое государство в дальнейшем получает в результате наличия сильной экономической базы и успешной победы в предшествующей войне значительное военное преимущество. И в довершении к своему общему положению оно утверждает культурное господство, включая определяющий вариант геокультуры (концепция гегемонии Грамши).

Обладая превосходством во всех сферах мировой системы, оно может добиваться своих целей и навязывать свою волю в большинстве случае и самыми разными способами. Мы можем рассматривать это как квазимонополию геополитической власти. В начале эта гегемония действительно создает относительный порядок в мировой системе и относительную стабильность. Проблема здесь, как и в случае квазимонополии ведущей отрасли, в том, что квазимонополии геополитической власти являются самоликвидирующимися по нескольким причинам.

Во-первых, в ситуации относительной стабильности всегда есть проигравшие. Они начинают бунтовать в разных формах. Чтобы не дать их бунту распространиться, держава-гегемон может заняться их подавлением, даже перейти к военным действиям. Репрессивные действия часто могут быть весьма успешны в непосредственной перспективе. Но использование силы всегда несет с собой два негативных последствия. Военные действия часто не достигают полного успеха, тем самым накладывая определенные ограничения на репрессивную власть державы-гегемона. В будущем это может вдохновить на новые проявления непокорности.

Во-вторых, применение репрессивной силы дорого обходится армии и другим институтам державы-гегемона. Людские потери (смерть и разрушенные жизни) постоянно растут. Постепенно начинают аккумулировать и финансовые затраты. Медленно, но верно это подрывает народную поддержку этих действий по мере того, как у населения складывается более ясная картина приобретений (обычно несоизмеримо высоких для одной подгруппы населения державы-гегемона) и потерь (обычно касающихся более широкой подгруппы). В результате державы-гегемона начинают чувствовать внутренние ограничения своей способности навязывать мировой порядок.

В-третьих, другие государства, сильно отстававшие от державы-гегемона в геополитической силе в начале периода гегемонии, постепенно восстанавливаются и начинают претендовать на более важную геополитическую роль. Мировая система начинает сдвигаться от ситуации неоспоримой гегемонии к ситуации равновесия власти. Поскольку это циклический процесс, другие тоже могут начать стремиться к тому, чтобы стать следующей державой-гегемоном. Но это сложный и напряженный процесс, объясняющий, почему циклы гегемонов гораздо длиннее циклов Кондратьева[2]. Вследствие всего этого держава-гегемон начинает медленно приходить в упадок.

Осталось подчеркнуть один последний элемент в этом описании текущих процессов в современной мировой системе. И циклы Кондратьева, и циклы гегемонов – это циклы. Но они никогда не бывают идеальными циклами, потому что никогда не возвращаются в конце к исходной точке. Это происходит из-за того, что А-фазы этих двух циклов предполагают рост – реальной стоимости, географического охвата, глубины проникновения товарных отношений. На Б-фазе никогда не бывает возможности искоренить этот рост полностью. Скорее, возврат к равновесию, который представляет собой Б-фаза, будет в лучшем случае частичной регрессией системы, которую, возможно, следует описывать как «стагнацию» системы, а не как полную ее регрессию к предшествующим позициям, какими бы критериями мы ее ни измеряли.

Мы можем представить это как инерционный эффект, два шага вперед и один шаг назад. Так, циклические ритмы исторической системы создают подвижное равновесие, преобразующееся в долговременные тренды вверх ее кривых. Если мы представим этот процесс на графике, где по оси ординат будет откладываться процент какого-то явления, а по оси абсцисс – время, мы получим кривые, которые медленно движутся к асимптотам (100 % того, что откладывается по оси ординат). По мере приближения к этим асимптотам система неуклонно сдвигается в сторону от равновесия, потому что асимптоту пересечь невозможно. По-видимому, как только эти кривые достигают точки приблизительно 80 %, система начинает быстрые и многократные колебания, становится «хаотичной» и разветвляется. Мы можем сказать, что это точка, в которой система пришла к началу своего структурного кризиса. Теперь мы попытаемся привести конкретные доказательства того, как это происходило с нашей собственной исторической системой.

Современная мировая система с 1945 года по приблизительно 1970 год

В последней раз большая борьба за гегемонию шла между Германией и Соединенными Штатами. Ее начало можно приурочить к приблизительно к 1873 году, а ее кульминацией можно считать «тридцатилетнюю войну» (1914–1945). После «безоговорочной капитуляции» Германии в 1945 году Соединенные Штаты стали очевидным и признанным победителем в этой борьбе.

Соединенные Штаты вышли из того, что мы называем Второй мировой войной, будучи наделенными невероятной экономической мощью. Их экономические возможности и конкурентоспособность были очень высоки, еще когда началась война. Война укрепила эту их сильную сторону двумя путями. С одной стороны, материальной базе всех остальных индустриальных держав в мировой системе – от Великобритании и европейских стран до Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и Японии – был нанесен тяжелый ущерб. Вдобавок из-за перебоев в сельскохозяйственном производстве в военное время большинство из этих стран страдало вследствие серьезной нехватки продовольствия в период непосредственно после войны. С другой стороны, Соединенные Штаты, защищенные от физического ущерба, имели возможность далее развивать свою промышленную и сельскохозяйственную базу во время войны. Не только побежденные страны «оси», но даже военные союзники США обратились к ним за помощью и поддержкой в ходе восстановления.

Мы можем измерить степень исходного преимущества очень простым способом. В любом крупном секторе производства в течение первых десять-пятнадцать лет после 1945 года Соединенные Штаты были способны продавать продукцию во все остальные промышленно развитые страны по более низкой стоимости (включая транспортные расходы), чем местные производители.

Единственной сферой, в которой у Соединенных Штатов не было чрезмерного преимущества, была военная сфера. У Советского Союза были очень мощные военные силы, и его войска оккупировали большой сегмент территории Восточной и Центральной Европы и Северо-Восточной Азии (Маньчжурия и Внутренняя Монголия в Китае, северная половина Кореи и Южный Сахалин и Курильские острова в Японии). Да, с 1945 года США располагали ядерным оружием, но даже это преимущество исчезло к 1949 году.

В результате, если США собирались играть роль державы-гегемона, им было необходимо каким-то образом договориться с Советским Союзом и нейтрализовать его военную мощь. Это было особенно важно, поскольку внутреннее политическое давление в Соединенных Штатах вело к относительно быстрой демобилизации ее наземных сил по всему миру.

Я утверждаю, что все последующее было молчаливой «сделкой» между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которому мы дали метафорическое название «Ялта». Как мне представляется, эта сделка имела три компонента. Первым было то, что мир де-факто был поделен на две сферы влияния, более или менее совпадавшие с границами размещения вооруженных сил обеих стран в конце войны. Был советский блок, который стал считаться идущим от границы по Одеру-Нейсе до 38-й параллели в Корее (включая материковый Китай после окончательного разгрома Гоминьдана силами китайской компартии в 1949 году).

США и Советский союз фактически договорились не нарушать первичное (по сути дела, эксклюзивное) право каждого решать вопросы внутри своей сферы. Важнейшим элементом этого соглашения де-факто был отказ от попыток изменить сложившиеся границы военными (или даже политическими) средствами. После 1949 года это соглашение укрепилось за счет концепции «взаимно гарантированного уничтожения», основанной на том, что обе державы имели достаточное количество ядерной силы, чтобы ответить на любую атаку и уничтожить противника.

Второй частью молчаливого соглашения было де-факто экономическое разъединение двух зон. Соединенные Штаты не будут предлагать помощь в восстановлении странам советского блока. Их помощь будет ограничиваться своей собственной зоной – план Маршалла в Западной Европе, сопоставимая помощь Южной Корее и Тайваню в Восточной Азии. Американская помощь своим союзникам не была просто альтруистической филантропией. Америке нужны были покупатели для ее процветающей промышленности, и восстановление экономики союзников сделало из них хороших клиентов, равно как и верных политических сателлитов. Советский Союз в свою очередь развивал собственные региональные экономические структуры, которые усиливали автаркийный характер советской зоны.

Третья часть «сделки» заключалась в том, чтобы отрицать, что сделка имела место. Каждая сторона очень громко заявляла на своем собственном языке, что она ведет тотальную идеологическую борьбу с другой стороной. Мы стали называть это «холодной войной». Заметим, однако, что до самого конца эта война была и оставалась именно «холодной» войной. Целью очень громкой риторики, на самом деле, была не трансформация другого, по крайней мере, не ранее того далекого момента, когда он сам каким-то образом рухнет. В этом смысле ни одна из сторон не пыталась в обозримом будущем «выиграть» войну. Каждая из сторон скорее стремилась обязать своих сателлитов (которых эвфемистически называли «союзниками») очень строго соблюдать политическую линию, которую диктовали две сверхдержавы. Ни одна из сторон не стала бы ощутимым образом поддерживать несогласные силы внутри противоположного лагеря, потому что это могло привести к отмене первоначальной договоренности о военном статус-кво между двумя сверхдержавами.

Как только военный статус-кво был достигнут, США могли перейти к осуществлению своего общего политического и культурного господства в мировой системе – с их автоматическим большинством в ООН и прочих многочисленных транснациональных институтах. Единственное исключение было только в одном органе, который контролировал военные вопросы, – Совете Безопасности ООН, где право вето каждой из сторон обеспечивало военный статус-кво.

Эта договоренность поначалу работала очень хорошо. А потом начал сказываться самоликвидирующийся характер геополитической квазимонополии. Двумя наиболее значимыми геополитическими изменениями за два десятилетия после 1946 года были волнения в третьем мире и экономическое восстановление Западной Европы и Японии.

Страны, которые тогда назывались «странами третьего мира» (и что мы позднее стали называть «Югом»), мало что получали от геополитического статус-кво, который две сверхдержавы пытались навязать миру. Некоторые из них стали выступать против этих договоренностей. Китайская коммунистическая партия отказалась заключать сделку с Гаминьданом, как того хотел Советский Союз. Вместо этого она разгромила Гаминьдан и захватила государственную власть. Вьетминь и Вьетконг пошли своим собственным путем, нанеся поражения и Франции, и Америке. Фидель Кастро и его партизаны пришли к власти и чуть не разрушили равновесие в 1962 году. Алжирцы продолжали бороться за независимость к неудовольствию (по крайней мере, первоначальному) Французской коммунистической партии. А Нассер успешно взял под контроль Суэцкий канал.

Ни Соединенным Штатам, ни Советскому Союзу эта неразбериха была не нужна. Каждая из держав приспосабливалась к этой реальности сходным образом. Поначалу каждая держава настаивала на насильственном выборе стороны в холодной войне, полагая, согласно знаменитой фразе тогдашнего Госсекретаря США Джона Фостера Даллеса, что «нейтралитета не бывает». Но позднее обе стороны почувствовали необходимость смягчить свои позиции и попытаться переманить тех, кто стремился сохранять нейтралитет. В ходе этого процесса Советский Союз «потерял» Китай. А Соединенные Штаты заплатили очень высокую экономическую и политическую цену за войну во Вьетнаме.