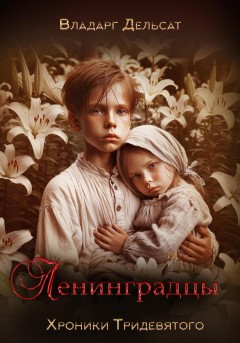

Ленинградцы

Ленинград: Начало

С чего начать…

Зовут меня Григорием Нефёдовым, родился в Ленинграде в феврале семнадцатого. Тогда он ещё звался Петроградом и бурлил, потому что на дворе была революция. Отец мой тогда служил фельдшером, а мама работала на заводе, но грянуло новое время, которого я не помню. Вспоминается только вернувшийся с Гражданской папа, в коже и ремнях, уставшая, но одухотворенная мама да старший брат. Брат меня на год старше, а сестрёнки умерли в годовалом возрасте – болезнь убила обеих, я их и не знал…

В восемь я пошёл во вновь организованную школу, вступил в пионерию. Тогда, на заре Советской власти, всё было непросто, но я учился дома и в школе, стараясь приносить домой только отличные отметки, которым радовалась мама. Папа служил в госпитале, уже будучи врачом. Он медленно шёл к вершине медицинского искусства и учил меня, потому что мне это было очень интересно. Старший мой брат, Александр, увлёкся артиллерией, поэтому пошёл в военное училище, а я, конечно же, в медицинский.

Время у нас было непростое, но папа был на хорошем счету, мама тоже, поэтому нас не тронули. Я учился изо всех сил, потому что мне была интересна и специальность, да и работа. Бывая у папы в больнице, я раз за разом убеждался в правильности выбранного пути… Сашка во время всех чисток учился в командном, поэтому, кстати, тоже как-то пронесло. Мы-то все, конечно, показывали правильные эмоции, но мама и папа с детства учили нас обоих думать и держать рот закрытым.

Дипломы нам вчера вручили, пятнадцатого мая, а сегодня пятница, я иду на работу. Первый рабочий день Гришки Нефёдова. Доктора! Праздновать мой выпуск, да и начало работы мы будем послезавтра, в выходной, хотя там, где я уже работаю, понятие «выходной» почти отсутствует. Совершенно неожиданно для родителей я пошёл работать на подстанцию «скорой помощи».

На деле-то всё ожидаемо. В институт к нам приходил товарищ Мессель, главный врач службы «скорой помощи», рассказывал об этой непростой работе, вот я и загорелся. Вчера, сразу после вручения диплома, я зашёл в управление кадрами, получив направление на вторую станцию – буквально в шаге от нашего дома, что оказалось очень удобно. И вот теперь, получив напутствие от родителей, я шагаю на работу.

Родной город просыпается, звенит трамваями, кое-где даже извозчика встретить можно. Девчонки молодые одеты легко, а вот у меня девушки нет – всё учёба, учёба, некогда было. Май нынче жаркий, потому кажется временами, что на дворе лето. Я прохожу дворами, сворачиваю направо и вижу белое невысокое здание, у входа в которое притулились два белых же с красными крестами фургончика – это кареты скорой помощи. Они так называются ещё с тех пор, когда были каретами.

Я открываю дверь, поднимаюсь по лестнице, поворачивая в сторону указателя «начальник». Мне нужно именно сюда – представиться, показать направление и ждать дальнейших указаний. Немного волнуюсь – как он меня примет?

Постучавшись и услышав приглашение входить, я открываю дверь, чтобы сделать шаг внутрь. Небольшой кабинет уставлен шкафами, посреди – рабочий стол, за которым на меня щурит глаза пожилой мужчина в сером костюме. Его поначалу суровое лицо разглаживается, а на лице появляется улыбка.

– Доктор Нефёдов? – интересуется он.

– Здравствуйте, – кивнув, отвечаю я. – У меня направление…

– Здравствуй, доктор Нефёдов! – радуется он. – Уже сообщили о тебе. Пойдёшь на вторую бригаду, она чаще всего по детям работает.

Тут-то и узнаю, что нет специализированных бригад, их только собираются вводить в октябре-декабре будущего года, поэтому я буду работать чаще всего с детьми, но и не только. Я же заканчивал педиатрию, конечно же, потому что… сестрёнки же. Но начальник встаёт из-за стола и лично ведёт меня знакомить с коллегами.

Так начинается мой первый рабочий день. Коллектив у нас хороший, весёлый, что я сразу же чувствую по бодрым подначкам коллег. Пожалуй, мне здесь понравится. Интересно, какой будет первый вызов? Впрочем, ответ на этот вопрос я получаю немедленно. В комнату, где сидят врачи, вбегает очень красивая девушка в белом халате с белым листком бумаги в руках.

– Василий Фёдорович, – обращается она к начальнику, – милиция звонила – ребёнок на Мойке задыхается…

– Ну вот, педиатрия, – хлопает меня по плечу он, – иди, лечи!

Я выбегаю к машине, где меня встречает водитель. Спустя мгновение мы уже споро едем в сторону набережной реки Мойки. Район немного не наш, но именно педиатров в Ленинграде немного, поэтому никто не спрашивает, почему нас послали. Я пытаюсь сообразить с ходу, отчего может задыхаться ребёнок, а пожилой фельдшер только улыбается.

– Не нервничайте, доктор, – решает он подбодрить меня. – Или заглотило чего дитя, или слопало.

А я только диву даюсь, как он может в одной фразе выдать два из наиболее частых диагнозов у детей. Это, наверное, опыт, поэтому я киваю ему с благодарной улыбкой, и в этот момент машина останавливается. Я выскакиваю наружу, мне козыряет милиционер, показав рукой направление. На скамейке с огромным трудом дышит девочка лет пяти с отёком Квинке.

– Квинке, – определяю я, даже ещё не приблизившись.

– Значит, слопала чего, – вздыхает фельдшер, ускорившись вместе со мной.

Помочь ребёнку, конечно, можно, чем мы вдвоём и занимаемся, ну а потом грузим в машину, чтобы отвезти в детскую. Я успокаиваю очень испугавшуюся своего состояния девочку, разговариваю с ней, поэтому к приезду она уже почти не боится. Видимо, родители на работе, а ребёнок съел что-то не то, коллеги точно разберутся.

Передав ребёнка и быстро доложив диагноз, прошу разрешения позвонить на станцию, вдруг там что-то ещё для нас есть, но пока нет, поэтому я киваю водителю. Мне ещё предстоит познакомиться и с ним, и с фельдшером, многое узнать, многое изучить, прежде чем я стану настоящим врачом «скорой помощи». Почти полтора месяца я работаю, учась каждую свободную минуту, ну и с мамой время провожу. Маме лет семь до пенсии, но она совсем не старая, работает сейчас на своём заводе мастером цеха…. По металлу. Нельзя рассказывать о том, чем занимается её завод, хотя все это знают в городе…

* * *

Сегодня у нас выходной, воскресный, значит, день. За почти полтора месяца я пообтёрся, перезнакомился со всеми, даже уже думаю поухаживать за Ларисой – это наша диспетчер, но пока опасаюсь, как будто и не прожил почти четверть века. Впрочем, сегодня у нас скучновато – вызовов нет просто совершенно. Где-то в полдень я выхожу во двор станции, чтобы потрепаться с водителем нашей бригады.

Со столба привычно крутит музыку репродуктор, я и не вслушиваюсь, голубеет небо. Сейчас, наверное, народ гуляет по проспекту, 25 Октября1 который, а мне надо ждать вызов. Воскресный день привычно беден на детские вызовы, но нас могут послать и на взрослый, если никого больше не будет. Наверное, как сменюсь, позову Лариску по набережной погулять. Красивая она, глаз не оторвать… Хотя Катька из детской не хуже, да и давеча смотрела так… Пора уже и о семье думать. Мама вчера как раз о внуках намекала. Сашку услали за секретами на полигон, вернётся к сентябрю, если повезёт, кто его знает, что у него там за пушки секретные.

Музыка вдруг обрывается, как-то резко, как будто повернули тумблер, воцаряется тишина, а потом… Потом звучит хорошо знакомый голос товарища Молотова, и по тому, как он начинает свою речь, я понимаю: что-то случилось.

– Граждане и гражданки Советского Союза, – звучит из репродуктора.

Товарищ Молотов приносит страшную весть о войне. То, что она действительно страшная, я понимаю намного позже, а в этот момент я просто уверен, что наши легко прогонят фашистов и будет в точности, как в песне: «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом!«2, ну а пока надо работать. Впрочем, планы на сегодня я изменю – надо в военкомат зайти.

Остаток дежурства я чувствую себя неспокойно, совершенно забыв о том, что хотел пригласить девушку на прогулку. Не до прогулок, получается, война пришла. Как только заканчиваю, сразу же спешу в военкомат, куда стоит очередь. Я лишь затем узнаю о пришедшем на станцию приказе товарища Месселя, а в этот момент я медленно продвигаюсь в очереди, обнаружив, что забыл снять халат. Видимо, по нему определив меня, подходит сотрудник НКВД.

– Товарищ доктор, – обращается он ко мне, – вы где работаете?

– На «скорой», – коротко отвечаю я.

– Тогда вы зря стоите, – вздыхает сотрудник. – Ваш фронт здесь, возвращайтесь на станцию, вам всё объяснят.

– Как зря? – удивляюсь я, но, желая проверить, возвращаюсь, благо тут недалеко.

– Гриша! – машет мне Лариска из окна. – Давай сюда! Тут расписаться нужно!

И вот в этот момент я узнаю, что все службы приведены в боевую готовность, а мой фронт здесь. Расстроенный, я возвращаюсь домой, чтобы застать собирающегося папу. Сразу же поняв, о чём я думаю, он усаживает меня на стул, сев напротив. Я чувствую себя, как в детстве, будто нашалив и будучи за этим пойманным.

– Гриша, ты один из двух детских врачей скорой, – проговорил отец. – Таких бригад немного, и по приказу Месселя тебя не могут призвать. Твой фронт здесь!

– Но, папа! – хочу возразить я, на что папа качает головой.

– Так правильно, сын, – говорит он мне, и я понимаю, что нужно смириться.

– Береги себя, – прошу я отца, ещё не зная, что вижу его в последний раз.

Таким я его и запомнил: его добрые, обнявшие меня напоследок руки, его улыбку, глаза, в которых светились мудрость и вера в победу. Папа ушёл, а Сашка даже попрощаться заскочить домой не смог. Я не знаю, как и где он погиб. Но в тот момент, когда уходил папа, мне впервые с малышовой поры захотелось заплакать.

На следующую ночь я услышал небывалый и почти незнакомый звук – над городом Ленина разливалась сирена, но к городу почти никто и не пробрался, просто отлично сработала противовоздушная оборона, поэтому я слегка расслабился. Как потом оказалось, рано я расслабился, но это было потом.

Папа написал совсем скоро – он стал начальником санитарного поезда. Его, да и Сашкины письма мы с мамой зачитывали до дыр, а из репродуктора звучало «оставили». И очень страшно мне становится от этого «оставили». Следя на карте за тем, названия каких городов звучат, я понимаю: совсем скоро враг подберётся к самому городу.

Воздушные тревоги учащаются, уже падают бомбы на город, уже есть жертвы и среди детей. Всё чаще вместо отравлений, аллергий, детских болезней звучит «огнестрельный перелом», «контузия», «осколочные раны», «ожог»… Временами под бомбы может попасть и санитарная машина. Мы знаем, что фашисты целят именно по красным крестам, уже знаем. Папа в письме написал… В своём последнем письме.

Мамин крик я слышу с улицы. В нём столько запредельного горя, и я буквально влетаю в квартиру, чтобы увидеть простой серый конверт. Мама просто кричит, будто от невыносимой боли, она лежит на полу и кричит так, что я едва понимаю, что происходит, но всё же опыт уже есть. Я перекладываю её на кровать, отпаиваю, успокаиваю, зная уже, что написано на листке, выпавшем из конверта. И когда спустя месяц почтальонка Светка из соседнего парадного, пряча глаза, отдаёт мне ещё один конверт – такой же серый, как и первый, я прячу его, чтобы Сашка был для мамы живым. Хотя бы он… Так мы остаёмся вдвоём.

А враг уже совсем недалеко, с каждым днём всё больше бомб сыплется на родной город, с каждой сводкой фашисты всё ближе и ближе, и в сердце заползает страх. Но в окно диспетчерской снова высовывается Лариска, и Евсеич, наш водитель, везёт доктора куда-то, где он очень нужен.

Постепенно рутина работы захлёстывает, не позволяя задумываться, я устаю бояться и перестаю поэтому. День за днём, ночь за ночью… наступает день, когда фашист уже дотягивается до нас своей артиллерией, отчего вызовы меняются. Появляется новый термин – «артиллерийский очаг поражения». Это значит, снаряды могут ещё больнее ударить. Школы, ясли, больница – все они в опасности…

– Доктор Нефёдов! – в окно высовывается Маришка, сменный диспетчер. – Вам на Пряжку! Артиллерийский очаг поражения на набережной реки Пряжки, 3. Только осторожнее!

– Постараемся, – киваю я, вздыхая. Как тут «осторожнее». – Давай, Евсеич.

И автомобиль «скорой помощи» срывается с места, неся надежду на жизнь, ведь это наша работа, наш ежедневный бой, наш фронт. Правильно сказал тогда папа, правильно! Мой фронт – здесь!

1. Переименован обратно в Невский в 1943 году.

2. Муз. бр. Покрасс, сл. В. Лебедев-Кумач «Если завтра война».

Ленинград: Блокада

В бомбах и обстрелах минул сентябрь. Я уже знаю – город в окружении, об этом говорить ещё нельзя, но я же знаю… Я постепенно привыкаю к воздушным тревогам, обстрелам, давно уже привык к карточкам. Правда, нормы хлеба пересматривают, поэтому я откладываю, что могу, на всякий случай. Кто знает, как жизнь повернётся, а вот ощущение у меня так себе.

У нас уже и свои сводки появляются…

«День начался с интенсивного обстрела трёх районов: Кировского, Ленинского, Октябрьского… От взрыва пострадала станция №9 (Демидов пер.). В это время бригада 9-й станции была направлена в очаг артобстрела на наб. реки Пряжки. При повороте с ул. Декабристов на Пряжку рядом с машиной скорой помощи взорвался снаряд, осколок попал в кабину и убил врача»1. И вот таких сообщений не одно, и не два… Тают наши ряды, всё меньше бензина, всё больше раненых, обожжённых детей и взрослых.

Уже и ноябрь на дворе. Нормы хлеба урезают, всё ближе подступает голод, но кроме него рвутся снаряды и бомбы, унося жизни. Сложнее становится работать, и сводки, сводки рассказывают о том, как нас становится всё меньше с каждым днём. Каждый час уносит вместе с детьми и кого-то из нас.

«14 ноября. 19 ч 30 мин. От прямого попадания бомбы полностью уничтожена станция скорой помощи №8. Под обломками и развалинами погибла половина дежурного наряда – 2 врача и 15 человек среднего медперсонала, тяжело ранены 2 врача, 15 медицинских братьев и шофёр…»2

И вот когда голод подступает совсем близко, мне начинают сниться сны. Реалистичные, но странные. В них я мальчишка лет тринадцати, сирота, только вот живу я в царской, по-моему, России. И порядки там, как и положено при царе, жёстокие. Люди вокруг озверевшие… Здесь у нас тоже звереют от голода, но хороших, добрых, честных больше, а у него там, в том сне, будто и совсем нет.

– Гриша, – зовёт меня начальник, – в городе каннибалы завелись, детей крадут, так что ты поглядывай.

– Есть, понял, – киваю я ему в ответ. – Будем поглядывать.

А голод хватает своими холодными руками за горло, и вот уже нет бензина. Поэтому я просто впрягаюсь в санки, идя по адресам. Сердце колотится, ко мне тоже подкрадывается ленинградская болезнь, но я иду, потому что меня ждут дети. Одутловатые лица, голодные глазки, кости, видные сквозь кожу, отёки, авитаминозы, рахит, субпериостальные гематомы, анемии всех мастей… Я привожу их в больницу, не зная, смогут ли коллеги спасти хоть кого-нибудь.

Так и не погулял я с Катькой… Погибла Катенька, спасая малышей. Стала похожа на скелет Лариска. Наверное, я тоже, но мы живём и боремся. Проходит ещё месяц, и я остаюсь один, совсем один на всём белом свете. Потому что мамочка не выдерживает и умирает тихо, во сне. Я нахожу её тело, вернувшись с дежурства, и сам отвожу на сборный пункт.

Я помню её последний взгляд. Она гладила меня и смотрела так, как будто прощалась. Всё знала моя мамочка, всё понимала.

– Что бы ни было, сыночек, ты должен жить… – проговорила она и, поцеловав меня в последний раз, проводила на работу. Проводила и умерла.

В городе осталось всего девять машин «скорой помощи», а бензина… Эх. Но каждый день нас зовёт на бой голос поэтессы Берггольц. Между передачами ленинградского радио стучит метроном, рассказывая нам – мы живы! Живы!

Как будто алиментарной дистрофии было мало, появляется новая напасть. Ленинградская гипертония, свалившаяся на усталых, измученных людей, убивает быстрее холода и голода. У меня и самого не всегда хватает сил тащить волокушу, но надо. Это просто надо. Десятки смертей лишают эмоций, я будто прячусь где-то в глубине себя, а снаружи остаётся спокойный педиатр.

– Нефёдов! – окликает меня начальник, протягивая какую-то бумагу. – В детской докторов почти не осталось, ты переводишься туда. Выживи, прошу тебя!

– Понял, – киваю я, отправляясь в больницу.

Алиментарная дистрофия… равнодушные глаза детей… «Я всё равно умру»… «Дедушка Мороз, верни мне Машеньку»… Детей приходится кормить иногда насильно. Молоко такое разное: восстановленное, соевое, сладкое, порошковое… Всё это моя жизнь. Дети с обморожениями, оторванными конечностями, голодные, уставшие. Они смысл моей жизни. А враг всё давит…

Я и представить себе раньше не мог, что молоко бывает сладким, солодовым, восстановленным, соевым… Сёстры и врачи падают с ног от усталости, гибнут под снарядами и бомбами, но приносят в больницу немного лебеды, других трав, чтобы спасти, чтобы накормить хоть ещё кого-нибудь. В эти дни больница стала единым организмом. Ежедневные бомбёжки, дети с тяжёлыми обморожениями, и нет воды… За водой мы ходим с вёдрами по скользким улицам, потому что детям нужна вода. Все, кто может стоять на ногах, несут драгоценную воду.

В голове часто шумит, в глазах темнеет, но я врач! Я должен… А ещё мне помогают сны. Как ни странно, но сны о мальчишке, живущем в жуткой, непредставимой стране, помогают мне. После этих снов я понимаю: не всё так плохо, мы выстоим, потому что рядом со мной друзья, товарищи, близкие мне люди. И пусть эмоций нет, пусть я забыл уже, как улыбаются, но каждую минуту чувствую я плечо коллеги рядом, а над всеми нами яростно, заставляя бороться, звенит голос ленинградского радио! И мы живём для детей…

Новый год… Подумать только – вокруг голод, холод, на улицах часто можно увидеть трупы, а у нас похожие на маленьких старичков дети водят хоровод вокруг ёлочки. И просят… Они просят Дедушку Мороза… Вернуть маму, отдать сестрёнку; просят о сухарике, о кусочке хлебушка. Героические мои малыши.

А молока почти нет, и лактации у голодных матерей нет. Мы делим детей на три группы, чтобы они выжили. От голода выпадают волосы, поэтому все в шапочках, а сёстры в платках. При работе с медикаментами и едой это очень критично. Есть дети, уже не желающие есть, и я вкладываю им в рот этот соевый творог, противный, невкусный, но нужно кушать, очень нужно, чтобы жить.

Фашисты вываливают всё больше бомб, и кажется, не будет этому конца, но я собираюсь с силами и иду. Надо встать, надо умыться, надо идти, надо работать, надо спасать детей. «Хочу», «не хочу» остались в прошлом, теперь есть только «надо». Я педиатр, дети – моя судьба, такую судьбу я выбрал когда-то давно. Поэтому каждый день я поднимаюсь и иду. Маленький кусочек хлеба в рот, и – работать. Меня ждут дети.

* * *

Алёнку я нашёл, когда для неё было почти поздно, но, перевязав ребёнка чем было, я принёс её в больницу. Девочка лет шести не плакала – она и жить уже будто не хотела, но со мной такие сказки не проходят. Помогая ей, я запросил хирургию, потому что ноги выглядели очень нехорошо.

– Только ампутировать, – качает головой наш хирург. – Ещё неизвестно, выдержит ли.

– И так, и так смерть, – отвечаю я ему. – Надо пробовать.

Алёнку берут на стол, давая ей жалкие остатки эфира, а я иду с ней. Я просто чувствую, что должен. Держу её за руки, а ребята в это время пилят ноги малышки, потому что спасти их совсем никак не получится. Как она выжила с раздробленными костями, я не понимаю. Но, забрав её после, я выхаживаю малышку, проводя с ней всё время. Мы учимся говорить, хотя поначалу не хотим ничего.

– Надо, маленькая, очень надо, – уговариваю я её, и Алёнка послушно пьёт горький, пахнущий хвоей витаминный напиток.

А сны всё не утихают, но становятся какими-то однообразными, и я понимаю почему – мальчик в этих снах просто не может жить дальше, у него нет сил. Если бы рядом появился хоть кто-то взрослый… Но вокруг него одни безжалостные, потерявшие человеческий облик сытые звери. И вот когда я думаю, что его уже не спасти, появляется она – девчонка лет девяти, наверное. Только что осиротевшая малышка много плачет, пытаясь найти вокруг себя хоть толику тепла. И тогда вдруг оказывается, что забитый мальчуган за эту девочку может и зарезать.

Просыпаясь в ординаторской, я снова иду к детям, все свободные минуты проводя рядом с Алёнкой. Она уже узнаёт меня, тянет руки, но пока молчит. Ничего, мы справимся. Я разговариваю с ней, с другими детьми, ношу её на руках, обнимаю, и малышка начинает постепенно оттаивать. А потом приходит весна.

Весна – это свежая трава, это ушедший холод зимы и возможность разнообразить меню. Так думаем мы, врачи, и оказываемся правы, только, правда, частично. Но неделя проходит за неделей, и я добиваюсь от Алёнки первого слова, узнав затем, что с именем угадал.

– Папа… – очень тихо говорит вцепившаяся в меня малышка. – Не отдавай меня…

– Не отдам, – обещаю я ей. – Ты теперь моя доченька.

И малышка прижимается ко мне. Это не просто слова – я добиваюсь регистрации ребёнка как моей дочки, что коллег не удивляет совершенно. Они уже привыкли. Я думаю убрать её из отделения, попросить сестёр присмотреть, но Виктор Викторович, главврач больницы, приказывает мне оставить ребёнка. «Не обеднеем», – говорит он. Я благодарю его и иду снова работать, а вечером прихожу в её третью палату, где лежат ещё четверо, и рассказываю сказки. Алёнке очень нравятся эти сказки, она пытается говорить, и у неё постепенно получается.

Постепенно теплеет, и, несмотря на то что обстрелы никуда не делись, я рискую вынести Алёнку на улицу. Посидеть в больничном парке, посмотреть в голубое небо, откуда в любой момент могут посыпаться бомбы. А фронт гудит совсем недалеко. Слышал, до линии фронта можно на трамвае доехать, но фрицам это не поможет. Солдаты и матросы встали намертво, защищая нас от этой погани.

Говорят, кинотеатры открылись, но мы туда не пойдём – я нужен в больнице, Алёнка пугается ещё. Поэтому я ношу её на руках, так ей проще, да и не задумывается она пока о том, что нет ножек. По-моему, она считает замену адекватной… Папу за ножки. И такое бывает, на самом деле, поэтому я не пытаюсь её отговорить, пусть думает так, как ей легче.

Кажется, я уже привык, да и Алёнка тоже, что меня очень радует. А во сне девочка прячется от всего на свете за мальчиком. Вот жизнь у них там… Я ловлю себя на мысли, что лучше уж блокада, чем такая подлость по отношению к сиротам. Всё-таки у нас более человечное отношение, ведь дети не виноваты в том, что родители погибли. Почему среди холода и голода находятся настоящие люди рядом с ними, а в этих моих снах – нет?

А в реальности стучит метроном, звенит в небесной синеве яростный голос ленинградского радио, берут за душу стихи нашей поэтессы. В бомбоубежище рожают женщины, несмотря на голод, холод и страх как-то умудряясь вынашивать детей. Иногда сёстры не могут встать, и тогда я, поправив шапочку, готовлю смесь номер пять и номер тринадцать, потому что это просто надо. А потом гуляю с Алёнкой на руках – коляска её пугает, да и почти не осталось у нас колясок… Мне трудно, иногда кажется, сил просто нет, но в меня верит моя доченька. А я верю: закончится война, и мы решим с протезами для неё, будет Алёнка у меня ходить. Самое главное – мы есть друг у друга. Алёнка моя получила папу, а я своего ангела, просто волшебную девочку, поэтому я знаю: мы выживем.

– Вакцинируем детей от тифа, – сообщает главный врач.

На самом деле по закону мы на это права не имеем – вакцина не разрешена для применения к детям, но у нас просто нет выхода, чтобы спасти маленькие жизни, нужно вакцинировать. Как педиатр, я понимаю, что ничего особенного в вакцине нет и дети, скорее всего, отреагируют нормально. Так и случается. Сначала главного нашего угрожают чуть ли не расстрелять за самоуправство, но, присмотревшись, благодарят. Что было бы, начнись в Ленинграде эпидемия брюшного тифа, никому объяснять не надо.

У нас действительно бой каждый день, бой за детские жизни, за жизни рожениц, за наши жизни… А на улице теплеет, но мы это почти не чувствуем, всё также кутаясь. Алёнка всё бойчее говорит, питание становится чуть лучше, и у меня появляются силы гулять с ней на большее расстояние. Вот и сегодня я решаю пройтись с ней до проспекта, чтобы ребёнок немного отдохнул от серости палат.

Сегодня ночью мне снится сон о том, как группа мальчишек в школе решают этого самого мальчишку убить. Что он им сделал – непонятно, но рядом с ним оказывается и девочка, поэтому мальчик идёт в свой бой. Насколько я вижу, в свой последний бой. Интересно, почему именно этот мальчишка, что в нём такого?

Проснувшись, я некоторое время думаю об увиденном, понимая, что шансов на победу у него нет, а потом меня закручивает суета дня, и я забываю о нём.

– Нефёдов, у тебя часа два есть, сходи выгуляй дочку, – советует мне Вера, моя коллега. – Мы тут пока дезинфекцию проведём.

Я киваю, отправившись к очень обрадовавшейся мне доченьке. Осторожно, чтобы не потревожить культи, одеваю её и, взяв на руки, выхожу из палаты, провожаемый равнодушными взглядами уставших детей. Я несу Алёнку на выход из палаты, почему-то чувствуя себя так же, как при последнем разговоре с папой. Доченька обнимает меня, кладёт голову на плечо и о чём-то думает.

Метроном стучит спокойно, неторопливо, поэтому я чуть расслабляюсь и, разговаривая с Алёнкой, двигаюсь в сторону остановки трамвая. Я уже почти дохожу, когда вокруг всё выцветает, как на старой фотографии, и исчезает. Миг – и я обнаруживаю себя с дочкой на руках на лесной полянке.

1. Архив скорой помощи блокадного Ленинграда.

2. Архив главврача СМП блокадного Ленинграда М. А.Месселя.

Сквозь смерть

В общем-то, я понимаю, что именно произошло: снаряд шальной прилетел, потому как ничем другим, кроме предсмертной галлюцинации, эта полянка быть не может. Жаль, конечно, но уже, видимо, ничего не поделаешь. Странно, что эмоций всё также нет, поэтому всё вокруг я воспринимаю, как факт, и не более того.

– Мы умерли, – объясняю я удивлённо оглядывающейся Алёнке. – Это нам всё кажется.

– Не совсем, доктор, – слышу я откуда-то сзади и разворачиваюсь, чтобы посмотреть на продукт моего воображения.

Позади меня стоит упитанная женщина в длинном чёрном платье, на вид лет тридцати. Опирается она на чёрную же косу, как о посох. Сказки я помню, поэтому идентифицировать продукт умирающего мозга могу без усилий – так изображают Смерть. Правда, обычно она напоминает меня сейчас – череп, обтянутый кожей, скелет, ну и тому подобное.

– Папа, а кто это? – интересуется Алёнка.

– Это Смерть, доченька, – объясняю я ей. – Так её изображают, только обычно не такой упитанной.

Вообще говоря, странно, что обоим видится одно и то же, так не бывает, но дочка тоже может быть частью галлюцинации. А раз так, то и удивляться не надо. А женщина, выглядящая Смертью, начинает объяснять. Она рассказывает о том, что мы с Алёнкой погибли, ну, это я и сам уже знаю, и теперь будем перемещены в какой-то «промежуточный» мир, в котором нам будет везти.

Сказка интересная, я её и слушаю, а Алёнка меня обнимает и будто бы отключается от мира. Смерть всё рассказывает о том, что нас обоих ждёт, и о том, что, явившись в тот мир, мы оба обретём «канонический» статус, то есть тот, который наши тела считают для себя нормой. Вот этого момента я не понимаю – что именно она имеет в виду…

– Вы станете детьми, – объясняет мне Смерть. – При этом недавно умершими или убитыми. Куда именно вас притянет, я не знаю.

– Поправьте меня, если ошибусь, – прошу я женщину. – О мире мальчик и девочка не будут знать ничего, окажутся там в момент смерти своего тела и изменятся внешне. Всё правильно?

– Ну, в целом, да, – кивает мне дама в чёрном.

– То есть оба будут неизвестными сиротами, – понимаю я, о чём речь.

Она просто кивает. И тут я думаю, что зависит всё от того, в каком времени мы окажемся, причём сильно зависит; тут главное в дореволюционном времени не оказаться. Я задумываюсь, Алёнка обнимает меня за шею, прижимаясь изо всех сил, и молчит. Всё она осознаёт, моё солнышко.

– Я возвращу девочке ноги, – произносит Смерть. – Силы колдовские, да и ведовские, проснутся у вас, что поможет.

– Силы – это хорошо, – киваю я, хотя никак в толк не возьму, о чём она говорит. – А карточки? Ладно, я на завод пойти могу, а Алёнка?

– Обычно я этого не делаю, – объясняет мне она. – Но за тебя очень уж просят…

Взмах рукой – и передо мной, как в кинотеатре, на каком-то белом экране появляются малыши. Я узнаю каждого из них. Неулыбчивые, уставшие… Те, кого мы спасли, и те, для кого было поздно. И все эти малыши смотрят на меня сейчас. Глядя в эти глаза, я понимаю, о чём говорит Смерть. Все они мои родные, все близкие, и пусть нет уже эмоций, я просто это знаю и помню каждого и каждую.

– Ты окажешься в мире, где блокады нет, – продолжает женщина. – Там нет войны, нет карточек, но… Тоже не всё просто.

– Ещё бы было просто, раз детей убивают, – хмыкаю я. – И задача какая?

– Выжить, доктор Нефёдов, выжить, – говорит мне Смерть. – Просто выжить, а затем за вами из школы Ведовства придут, и будет у вас совсем другая жизнь.

– А зачем так сложно? – не понимаю я.

И тут оказывается, что школа Ведовства чуть ли не в сказке находится, поэтому туда можно попасть только ребёнком и только через промежуточный мир, потому что прямой дороги к ней нет. Напоминает детские сказки, честно говоря… Но тут я интересуюсь судьбой Алёнки.

– Она будет рядом, – вздыхает Смерть. – Очень уж просят за тебя, доктор, невинные души, да и не выживет она…

Это как раз понятно – Алёнка без папы вообще внешний мир не воспримет, так что это не сюрприз. Интересно, связан ли тот мир, куда я попаду, с моими снами? Не желая долго обдумывать, я задаю прямой вопрос Смерти, на что она вздыхает. Понятно всё, правда, неясно, почему мне снились такие сны, но это можно обдумать будет и потом.

– Да, – кивает она. – Раз он тебе снился, значит, скорее всего, в него и притянет.

– Но там мальчик защищает девочку лет девяти, а Алёнка… – я не продолжаю, потому как сама понять должна.

– Вы изменитесь, – вздыхает Смерть. – У вас ещё есть немного времени…

Я пытаюсь представить, как именно это будет, и не могу, но советом решаю воспользоваться. Усевшись на траву, располагаю Алёнку так, чтобы ей было удобно. Дочке надо объяснить, о чём мы со Смертью говорили. Реальностью это будет или же продолжением галлюцинаций – не так важно. Для простоты буду считать, что мне не кажется. А если вдруг… то ничто смысла не имеет.

– Тётя Смерть говорит, что мы станем другими, – объясняю я доченьке. – И будем жить в другой… хм… стране. Я стану мальчиком, ты останешься девочкой.

– Ты всё равно же мой папа! – отвечает мне ребёнок.

– Конечно, я твой папа, – глажу её я. – Мы окажемся там, где нет войны, нет блокады, у нас обязательно будет хлеб.

Пожалуй, это самое главное – чтобы был хлеб. Со всем остальным справимся, даже несмотря на то, что я опять стану ребёнком. Без всё понимающей мамы, без надёжного, как стена, отца, без брата, готового прийти на помощь, зато с ребёнком уже… Мы сможем справиться, главное, чтобы был хлеб. Даже если будут нападать озверевшие от своей безнаказанности нелюди. Мы справимся.

– Если меня у папочки не отнимут, тогда пусть, – соглашается Алёнка, снова приникнув ко мне. – Неважно, каким ты станешь. Ты мой папа.

В этой фразе сокрыто очень многое, изученное нами во время блокады. Хотя и раньше такое бывало – дети привязывались намертво к согревшим их взрослым. Во время блокады мы видели всякое: кто-то терял человеческий облик, убивая и съедая, кто-то отдавал последнее, кто-то терял, кто-то находил. И наши роженицы, рожавшие в муках и боли в бомбоубежище. И наши малыши… Они навсегда останутся в моём сердце, как и голос нашей поэтессы, зовущей на бой каждый день. И метроном, рассказывающий нам, что мы ещё живы. Город живёт и будет жить, даже пусть меня уже нет. Я знаю, я верю: Ленинград никогда не ляжет под ноги захватчиков.

* * *

Пол, покрытый плиткой прямо перед глазами, тихий стон рядом показывает мне, что мы уже в другом месте. Подняв голову, я вижу, в каком. Более всего это напоминает туалет из моих снов, при этом сильно болит голова, а обнаружив под ней кровь, я понимаю, почему она может болеть. Рядом лежит совсем не изменившаяся Аленка и тихо стонет.

– Что случилось, доченька? – поднявшись на четвереньки, доползаю я до неё.

– Папа… – раскрываются совершенно волшебные её синие глаза. – Ты стал младше?

– Я стал младше, – киваю я, отчего меня сразу же ведёт в сторону. Понятно всё, сотрясение или ушиб мозга.

– Папа… – шепчет девочка шести лет, одетая в серое платье, и обнимает меня обеими руками.

Она совсем не изменилась, что значит для нас, для наших тел, алиментарная дистрофия – норма. Интересно мы выглядим, наверное – мальчишка с разбитой головой, защищающий собой девочку, но сил подняться у него почти нет. Рука моя, попавшая в область зрения, выглядит ожидаемо – обтянутые кожей кости, то есть догадка у меня верная. Надо всё же встать…

– Надо подняться, Алёнка, – говорю я ей.

Эмоций, конечно же, нет, но девочка прижимается ко мне, показывая, что расставаться не согласна. Я понимаю: надо подняться, надо найти хоть кусочек хлеба, потому что привычный голод не даёт нормально думать, но вместе с тем тишина… Отсутствие передачи ленинградского радио, как и метронома, пугает. Кажется, что все умерли, остались только мы.

Что интересно… Такой туалет я видел во сне. В нём мальчишку любили бить старшие ребята, но он совсем не был истощённым. Довольно худым, но в то же время достаточно упитанным, на мой взгляд. Почему мы тогда в таком виде? То самое изменение, о котором говорила Смерть? Впрочем, сейчас не время искать ответы на вопросы. Надо встать, поднять Алёнку и идти…

– Господи! – слышу я женский голос откуда-то сзади. – Что это?! Витя! Витя! Ты только посмотри!

– Так, – к первому присоединяется второй голос, на этот раз мужской. – Не трогай их, не отмоешься потом. Зови скорую и ментов, может, живы ещё…

– Варвара нас за ментов в школу… – неуверенно произносит женщина.

– А за два трупа по головке погладит? – ехидно интересуется мужчина. – Давай звони.

Я слышу удаляющиеся шаги, а потом и вопрос. Негромкий голос будто говорит сам с собой.

– Что же случилось с вами, ребятки? – негромко спрашивает он.

– Известно что, – отвечаю я. – Ленинградская болезнь и бандитизм.

– Охренеть… – ошарашенно произносит мужчина. – Может, тебе хлеба дать?

– Лучше Алёнке, – прошу я. – Хоть бы маленький кусочек.

Сил подняться совсем нет. Я пытаюсь бороться с собой, но не находится у меня никаких сил, хотя, по ощущениям, вокруг не морозно, но для нас с Алёнкой разницы совсем нет. Доченьке моей холодно, да и мне тоже невесело, но тут ничего не поделаешь, а вот встать нужно, я просто обязан найти в себе силы подняться.

– Что тут у вас? – интересуется совсем другой голос, но после выдаёт длинную матерную тираду, сводящуюся к происхождению видов на Земле.

– Мальчик по крайней мере жив, товарищ лейтенант, – сообщает тот, кто хлеб предлагал. – Я бы их не трогал, пока доктора не приедут.

– Да я такое только в кино видел… – ошарашенно сообщает тот, кто ругался, по-видимому, милиционер. – Они же как из…

Издали я слышу звук сирены, совсем не похожей на воздушную тревогу, но она нарастает, отчего я делаю вывод, что нечто, снабжённое этой сиреной, приближается. Внезапно оборвавшийся звук вызывает ощущение тревоги. Я сжимаюсь в ожидании взрыва, вяло трепыхаюсь, стараясь закрыть жизненно важные органы Алёнки собой.

– Что он делает? – интересуется милиционер.

– Защищает, – коротко отвечает незнакомый товарищ, а я слышу приближающийся звук шагов. – Мальчик сказал, это «ленинградская болезнь».

– Интересно, что это такое? – интересуется милиционер.

– Алиментарная дистрофия, – доносится из коридора. – Батюшки-светы!

Сразу же начинается вполне привычное мне шевеление. Нас грузят на носилки, причём неизвестная мне ещё коллега приказывает грузить на одну каталку, что очень разумно. Затем меня и Алёнку очень бережно перекладывают на что-то более напоминающее именно больничную каталку.

– Значит, так, – громко, но быстро произносит коллега. – Милиция здесь, очень хорошо. У обоих детей истощение, возможно, и дистрофия. Не вижу эмоций, значит, или долго били, или давно не кормили, это вопрос к опекунам. Здесь у нас разбита голова мальчика, и непонятно что ещё с девочкой. Можете работать.

Милиционер отвечает очередной матерной тирадой, сводящейся к тому, что он задачу понял. А нас как-то очень аккуратно увозят, насколько я понимаю, по направлению к машине. Интересно, куда нас? Хотя понятно, вариантов-то немного…

– Папа, а меня от тебя не заберут? – спрашивает меня доченька.

– Не заберут, Алёнушка, – отвечаю я.

Даже если кто-то и услышит, подумает, что дети играют, мало ли какие игры могут быть? Но меня это не беспокоит. С трудом подняв руку, я глажу Алёнку, отчего она зажмуривается. В этот момент мы попадаем внутрь очень необычно, футуристично выглядящей машины, меня перекладывают так, чтобы я лежал рядам с Алёнкой моей, а не на ней, и хлопает задняя дверь.

– Что делать-то, Вера Петровна? – интересуется молодой то ли медбрат, то ли фельдшер.

– Кусочек хлеба им дай, есть у тебя? – советует коллега, оказавшаяся дамой лет под пятьдесят. – А нет, в булочную заедем. Так, что тут у нас…

Она внимательно осматривает нас, а я негромким голосом, через силу, рассказываю ей, что именно она видит. Алиментарную дистрофию второй степени она видит, разбитую голову, авитаминоз, ну и далее по списку. Коллега внимательно смотрит мне в глаза, после чего медленно кивает.

– Ваня! – зовёт она кого-то. – Сообщи: случай необычный, везём в военно-медицинскую.

– А если будут возражать? – интересуется кто-то, кого я не вижу.

– Нахрен, – вежливо отвечает Вера Петровна. – У нас тут, по сути, два блокадника, какая детская с ними справится?

И над головой резко, тревожно, пронзительно заводится сирена, а машина набирает ход. Сколько раз я так же… Но не опасно ли включать такую сирену? А вдруг наведутся? Я уже хочу что-то сказать, но коллега раскрывает рубашку у меня на груди, чтобы что-то приклеить к коже, а на Алёнке задирает платье, на что дочка не реагирует. Она хорошо знает, что тётя в белом халате плохо не сделает. Привыкла она к этому.

Санкт-Петербург: Военно-медицинская

Нам дают хлеб. Он серый, непривычный, но всё равно я беру себя в руки и сначала кормлю Алёнку. Маленькими, микроскопическими кусочками кормлю её, хотя нам бы сейчас не хлеба, а бульончика прозрачного, но пока есть хотя бы хлеб, я даю кусочек за кусочком своей доченьке. В дверях застыла упитанная, как все здесь, медицинская сестра, на которую я только оглядываюсь.

Наши кровати стоят рядом, потому что в одну не положено по инструкции, но Алёнка просто не может без папы. Как-то это понимают коллеги, хотя чего здесь не понять-то… Моя маленькая послушно ест, привычно беря из моих рук хлеб. Я знаю – много нельзя, поэтому просто прячу под подушку остаток, взяв себе совсем немного. Доченька сосёт оторванный кусочек корочки, а я, жёстко взяв себя в руки, питаюсь, и кажется мне, что даже время застывает в эти минуты. Медсестра у дверей только всхлипывает.

– Что у нас тут? – интересуется мужской голос от дверей. – Нефёдова позовите, – спустя некоторое время просит он.

Я не вижу вошедшего – мои глаза закрыты, я продлеваю удовольствие от поедания совсем маленького кусочка хлеба. Я не вижу, что делают коллеги, но чувствую судорожно схватившую меня за руку доченьку. Я каким-то образом чувствую, что мы в безопасности, хоть и привычно чутко прислушиваюсь к метроному, но его просто нет.

– Детям дайте лёгкий суп, – командует странно знакомый голос. – Кормить часто, но понемногу. Сестра! Записывайте! Диета ограниченная, легко усваиваемая, механически и химически щадящая, главным образом жидкая и полужидкая, кормить шесть и более раз в день, понемногу1. Это понятно?

– Да, Григорий Александрович, – соглашается с ним женский голос. – А по составу?

– Пока мы не знаем, как они переносят жиры, нельзя ими перегружать организм, – сообщает коллега каким-то очень знакомым голосом. – Поэтому на килограмм массы пациента белков грамм-полтора, жиров не более полутора граммов, углеводов десять граммов. И много-много витаминов. Ну и следить за сердцем, отёками, диурезом… Ежедневно вести дневник! Надеюсь, милиция расскажет нам, как это стало возможно…

– Да, доктор, – сообщает медсестра, явно записав абсолютно правильные назначения, а я открываю глаза. – Вы очень похожи, – добавляет она.

Передо мной стоит врач, удивительно похожий на Сашку, брата моего погибшего. Он подходит ближе, берёт стул и усаживается рядом с кроватью. Наверное, нужно осмотреть пациента, но он не шевелится, давая мне закончить процесс питания. Я не могу понять, какие эмоции коллега вкладывает в свой взгляд.

– Папочка, а это доктор? – интересуется безо всяких эмоций доченька, но я слышу в её голосе интерес.

– Да, Алёнка, это доктор, – отвечаю я ей. – Он нам будет помогать вылечиться и снова бегать и прыгать, ведь у тебя опять есть ножки.

– Это, конечно, невозможно, – вздыхает он. – Меня утащат к психиатру, если я даже выскажу эту идею, но ты очень похож на папины детские фотографии, Гриша Нефёдов.

– Ты понял, – киваю я.

– Это должно быть сказкой, – качает он головой. – Ты был же взрослым, но вдруг появляешься полвека спустя, мальчишкой, несмотря даже на то, что твоя Алёнка с тобой.

– Нужно проверить, как у неё с ногами, – комментирую я. – Что-то я сомневаюсь в наличии высшего медицинского образования у Смерти, несмотря даже на статус.

– Да… сказка… – хмыкает коллега, судя по всему, мой племянник.

– Но подожди, – останавливаю я его. – На Сашку же похоронка пришла?

Хотя я знаю, как это случилось – просто ошибка, бывало и такое. А брат, получается, выжил, назвал сына Гришей, обо мне узнавал. Хорошо, что он выжил. А тёзка мой начинает рассказывать мне, как жил мой брат, как живут они сейчас. Я иногда прерываю его, уточняя, но мне понятно – это мой племянник, Сашкин сын. Возможно, это и есть то самое везение, о котором говорила Смерть, кто знает.

– Я всё о тебе знаю, всё, что удалось выяснить, – говорит мне мой племянник. – Ты пока отдыхай, я схожу по делам.

– Распорядись, чтобы с Алёнкой не разлучали, – прошу я его. – Ну и предупреди об эмоциях.

– Мы не звери, – вздыхает он. – Лежи, отдыхай, я прикажу, чтобы тебе историю медицины принесли.

После чего Гришка уходит, а я лежу, успокаивая Алёнку, и думаю. Получается, здесь прошло полвека. За это время должно было прийти всеобщее счастье, раз мы победили, а раз говорим по-русски, то точно победили. Как так вышло, что люди вокруг озверели, и почему флаги царские? Мне это ещё предстоит узнать, но сейчас хорошо, что эмоций нет, потому что задумываться о том, смогу ли я жить в таком мире, мне совсем не хочется.

– Попробуй поспать, – советую я доченьке. Она кивает, закрывая глаза, я же привычно осматриваюсь, пытаясь угадать предназначение тех приборов, которых не знаю.

Долго поспать Алёнке, впрочем, не дают – приносят суп. Жидкий, прозрачный, содержащий всё то, что необходимо. Я киваю, садясь на кровати, а медсестра, на этот раз очень пожилая, ставит поднос на столик. Она внимательно смотрит на нас обоих, чему-то едва заметно очень по-доброму улыбаясь.

– Ну что же, деточки, сейчас поснедаем, – очень знакомо произносит она. – Сами-то сможете ли?

– Я Алёнку покормлю, – привычно сообщаю я. – Вам она может не поверить.

– Ты её… – она делает паузу, но смотрит не на меня, а дочка моя подтягивается на руках, чтобы кормить её было удобнее.

– Папа, я готова, – так же обыденно сообщает она мне, начисто игнорируя другой персонал.

– Папа, значит… – вздыхает медсестра. – Действительно, может и не поверить. Ну, корми тогда.

Она будто отлично понимает, что происходит, при этом не пытается ни прикрикнуть, ни забрать ложку. А я, привычно контролируя и уговаривая, кормлю доченьку, также привычно рассказывая ей сказку о том, какая жизнь пойдёт после войны. Как будет у нас много хлеба с маслом, а специально для Алёнки – целый бидон тёплого молока. Я говорю об этом и вижу, как молча плачет очень пожилая медицинская сестра, хотя ничего особенного я не рассказываю.

– Жалко, что мы до Победы не дожили, – тихо говорит мне Алёнка. – Но ведь главное, что она была, правильно?

Женщина резко поднимается и уходит, как будто что-то вспомнив, а я понимаю: нам можно рассказывать что угодно, но мы всё равно остаёмся там – на улицах Ленинграда, и это, наверное, не изменить. Но тут вдруг совершенно неожиданно я слышу голос Ольги Берггольц, нашей поэтессы. Он вовсе не усталый, не злой; она сейчас ликует и радуется, и, прислушавшись, я понимаю, чему она так рада: «…разорвано проклятое кольцо…»

* * *

– Ну, здравствуй, брат, – слышу я наутро, сразу после завтрака.

Оторвав взгляд от «Истории медицины», я вижу… Сашку. Он, конечно, постарел, но всё такой же. Пиджак его весь в планках, что говорит о сложном пути, пройденном моим однажды похороненным братишкой. Я силюсь улыбнуться, но у меня просто не выходит сейчас, будто я забыл, как это делается.

– А кто это, папа? – интересуется Алёнка ровным безэмоциональным голосом.

– Это твой дядя Саша, – объясняю я ей. – Здравствуй, Сашка, – говорю я ему. – Садись, рассказывай…

Усевшись рядом с кроватью, постаревший брат тянется ко мне, и через мгновение мы обнимаемся. Пусть прошло полвека, но я всей душой чувствую – это Сашка, брат мой, это он. Интересно, что думает он сам, обнимая сильно помолодевшего, будто вернувшегося в детство брата? Он молчит, а я начинаю рассказывать о том, как погиб папа и как я не решился отдать второй конверт маме. Как работала «скорая» в осаждённом городе и как я остался один. Я рассказываю об Алёнке, поглаживая её рукой, и дочка вдруг обнимает её.

– Я в сорок пятом вернулся, – наступает Сашкина очередь. – Квартира пустая, никого нет… Спустился вниз, поплакать, а тут Ленка идёт. Ты помнишь Ленку?

– В классе со мной училась? – припоминаю я серьёзную светловолосую и синеглазую девчонку.

– Да… Подошла ко мне, села рядом, – вздыхает брат, – и с тех пор мы не расстаёмся.

– Хорошо, что ты нашёл свою судьбу, – где-то внутри я рад за него, но проявить эту радость не могу, будто подушка укрыла все чувства, отрезая их от меня.

– Сын тебя и малышку возьмёт под опеку, – сообщает мне Сашка. – Мне-то не разрешат уже, старый я. Он и усыновит, когда милиция не найдёт близких.

– То есть опять будем все вместе, – понимаю я, поблагодарив за хорошую новость. – По идее, всё должно получиться, только как со школой-то?

– Решим и со школой, – вздыхает брат.

А потом он мне рассказывает, как закончилась война и все надеялись и что случилось потом. Рассказывает, что моей страны больше нет. Хорошо, что у меня отсутствуют эмоции, потому что принять это просто невозможно. Произошла контрреволюция, и люди, до того мечтавшие о звёздах, принялись мечтать о каких-то штанах, колбасе и ещё непонятно о чём. Получается, нет больше Советского Союза, а отношение к врачам теперь совсем не то, что было когда-то. Смогу ли я жить в мире, полном озлобленных существ? Сможет ли Алёнка? Время покажет…

Нам в больнице лежать долго, я понимаю это. Надо сначала откормить хоть как, а потом уже учить… Тёзка записал нам с Алёнкой стресс-индуцированную амнезию, чтобы наше незнание не бросалось в глаза. Поэтому будем учиться с нуля, но до этого ещё довольно далеко, а вот что близко – примирить себя с этим миром. С людьми, не помнящими, что такое «нет воды» и «алиментарная дистрофия», никогда не видевшими, как умирает ребёнок, потому что поздно. Да для них самих ребёнок перестал уже быть кем-то важным, становясь обузой… Эх… Ничего, пережили голод, переживём и «изобилие».

Нам приносят еду – следующее кормление, а брат, грустно улыбнувшись, помогает Алёнке. Он сидит с нами до вечера, лишь потом уходя, но обещая, что скоро мы встретимся снова. Войны нет, значит, точно встретимся… Трудно принять факт того, что войны нет, трудно засыпать в тишине, просто в жуткой тишине.

А во сне ещё раз приходит то время… И ноябрь: вызовы на ДТП, ушибы в трамвайной давке, отравления. Когда зимой было уже нечего есть, отравлений стало больше… В декабре мы работали, практически не уходя домой, потому и гибли целыми станциями. И я опять рядом со своими коллегами, неунывающим водителем, а из окна машет мне Лариска, убитая шальным снарядом, в больнице улыбается Катька… Я снова с ними…

Будит меня Алёнкин писк. Она не кричит, только пищит, и столько отчаяния в этом писке, что я почти взлетаю с кровати, растормашивая дочку, успокаивая чего-то сильно испугавшуюся малышку и давя кнопку, показанную нам вчера. Я вижу – сердечко работает у доченьки совсем неправильно, поэтому и зову на помощь, а она вцепляется в меня просто намертво.

– Что случилось? – слышу я сонный голос коллеги.

– Кардиограф нужен, – сообщаю я ему, – кошмар нам приснился.

– Разве от кошмара… – начинает коллега, но под моим взглядом осекается.

– От кошмаров, бывало, и умирали, – объясняю я, – так что нужно работать быстро.

Тут до него доходит, что ситуация может быть серьёзной, и он начинает шевелиться быстрее. Набегают ещё врачи, но Алёнка буквально не подпускает их к себе, приходится всё делать мне. Доченька молчит, глядя широко раскрытыми глазами, не выражающими ничего. Я вижу, как коллегам становится страшно от её взгляда, хотя с чего вдруг…

Шуршит лентой кардиограф, заставляя меня вздохнуть – нынешние умеют намного больше, даже сами всё посчитать могут. Но я по старинке спокойно разглядываю ленту, довольно быстро понимая, в чём дело. Авитаминоз у нас, калия, магния в организме мало, поэтому кардиограмма выглядит так страшно. Вздохнув, ложусь рядом с дочкой, успокаиваю её, и через некоторое время она рассказывает, что ей приснилось.

– Надо срочно! – беспокойно выкрикивает один из коллег.

Я приподнимаюсь и показываю ему пальцем на лежащую на прикроватной тумбочке книгу. История медицины, много-много записей, ситуации, случившиеся в разное время, ну и рассказ о недостатке всего у блокадников. До кого-то, кажется, доходит, коллеги начинают улыбаться.

– Парень поступил правильно, – говорит один из реаниматологов. – А вот ты, Вась, сплоховал. Они ж скелеты, откуда там витаминам взяться…

– Да не подумал я! – отвечает названный Василием коллега.

Это как раз можно понять, до меня же тоже не сразу дошло, что происходит. От недостатка всего сердечко у нас реагирует неправильно, вот и выдала доченька на простой стресс непонятно что. Я-то не кардиолог, да и не было у нас уже кардиолога, но, в принципе, сообразил. Сейчас пока помочь ей совсем никак, вообще с препаратами надо осторожнее, а вот чуть-чуть откормимся, можно будет и минералы, и витамины не только в жидком виде, потому что сейчас внутримышечно почти ничего не сделаешь – разве что кость иглой поскрести. Это, конечно, шутка, но…

Так дочка и засыпает – со мной в одной кровати. Спит уже без кошмаров, да и мне не снится совсем ничего до самого утра. Может быть, поговорить с тёзкой, чтобы хотя бы ночью разрешили нам так спать?

1. Рекомендации по кормлению людей с алиментарной дистрофией

Еще одна попытка

Как ни странно, но разрешили. Хотя почему странно… Сказано же, что будет везти, так что всё логично, правда, сказали утром перекатываться обратно, но это и понятно – не настолько же везти будет. Чтобы не заниматься плевками в потолок, прошу у племянника школьные учебники. Математика и русский мне без надобности, а вот литература, история, география…

Для первого класса тоже нужны учебники, потому что детский сад малышку испугает. Есть чего ей бояться в том саду, на самом деле, да и воспитательницы, учитывая мои сны, вряд ли остались людьми. Не верю я людям здесь, кроме брата и сына его. Они бы точно руки задрали… Ладно, это я злюсь просто, людей-то я этих и не знаю.

Лежим мы в госпитале… В моё время здесь тоже госпиталь был, военный, значит, хотя… Нет, не помню, но расположение бомбоубежищ во всех медучреждениях, в общем-то, одно и то же, по крайней мере, подчиняется одной логике, так что нервничать нечего. Немного беспокоит отсутствие ленинградского радио, но оно и понятно – нет больше Ленинграда. Люди отказались от имени города Ленина – от имени, с которым совсем недавно сражались с врагами. Что для Вселенной полвека?

– Вот, – племянник приносит учебники. – Тут для тебя и для… Алёнки. Только, дядя, с историей осторожнее, потому что…

– Переписывать принялись контрреволюционеры, – грустно усмехаюсь я. – Я же в Петрограде родился, Гриша. Вся эта история перед моими глазами прошла… Энкаведе тут есть?

– Нет, дядя Гриша, – качает он головой, – тут у нас… бандитизм.

– Как в первые годы, – понимаю я. – Ну что же, это дело знакомое.

А перед глазами встаёт сцена – мне лет пять, какой-то страшный небритый мужик с револьвером падает, получив пулю от мамы. Тоже были бандиты у нас, как без них… Что бы ни случилось, всегда находятся люди, желающие поживиться за чужой счёт, ничего ты с этим не поделаешь. Только неминуемая смерть их и пугает, а тюрьма для них дом родной. Ничто не ново в родном Петрограде…

Открываю учебник географии, сразу же заметив несоответствие на карте тому, что мне известно. Даже территория эрэсэфэсэр меньше той, что я видел на картах в своём времени. Намного меньше, на мой взгляд. Интересно, а мы точно в войне победили? То, что я вижу сейчас, мне старые папины карты времён Гражданской напоминает. Только вот ни товарища Ленина, ни товарища Сталина нет. Правда, нет и Ежова с Ягодой, что, скорее, радует. Хотя всё, как в семнадцатом, по маминым и папиным рассказам – говорить можно что угодно, только жрать нечего. Смогу ли я здесь жить? Сможет ли Алёнка?

Ладно, отложим географию. Особо ничего нового в ней нет, кроме границ, смотреть на которые просто больно. Лучше бы я навсегда остался там…

– Папа, тебе плохо? – с тревогой спрашивает меня всё чувствующая Алёнушка.

– Нет, маленькая, мне грустно, – объясняю я ей. – Просто грустно…

После такого учебник истории открывать просто страшно. Я откладываю свои учебники, доставая Алёнкины. Букварь, прописи, математика – хоть это не изменилось, и то спасибо. Теперь можно с доченькой позаниматься, стараясь не думать о тех учебниках, что мне принесли. Я не хочу жить в таком мире, просто не хочу, и всё. Кстати, мальчишку травили, а что будет, если травить начнут Алёнку?

– Гриша, – зову я зашедшего к нам племянника. – У вас же тут распространена травля, что будет, если дочку травить начнут?

– Напугаем, – неприятно оскаливается он. – Существуют методы. Ты этого не бойся, в бандитизме есть свои прелести.

– Интересный подход, – вздыхаю я, подумав о том, что вряд ли местный бандитизм страшнее того, который я видел в раннем детстве. – Нас двигать хоть как можно?

– Папа предполагал, что ты спросишь, – кивает племянник. – Сейчас поедите, и поедем. Сначала на… туда, куда вы хотите, а потом на мемориал. Только ходить вам обоим пока не надо.

– Я знаю, – киваю ему, ведь проходил это бессчётное количество раз. – Меня в коляске, а Алёнка на папиных руках поедет.

– Да! – соглашается моё солнышко.

Сначала-то мы на Охтинское, где мама лежит, а потом уже туда, куда племяш считает правильным. Ему виднее, конечно, он здесь живёт, в городе, отказавшемся от своего имени. Переименованным на немецкий лад. Я никогда не смогу его так называть, ведь сейчас он, будто предав тысячи погибших ленинградцев, даже именем своим подражает тем, кто душил его в огненном кольце.

Я не знаю, отчего так произошло, идеальных людей не существует. Наверное, близкие нам всем слова стали повторяться бездумно, а потом… Надо брата спросить, что случилось с родной страной.

Нас очень осторожно одевают – Алёнку в платье и шубу, потому что холодно ей, даже несмотря на месяц, меня тоже хорошо утепляют, затем пересаживают в узнаваемую коляску, а дочку мне на руки, и двигаются вниз. Здесь есть лифт, выглядящий совершенно футуристично, а мне очень хочется открыть глаза – и чтобы за окном был сороковой. Я знаю, что нужно делать, кого убеждать, ведь помню всё-всё. Я совершенно точно не смогу жить в предавшем самого себя городе…

Нас сажают в автобус, будто уменьшенный в несколько раз, с выступающим вперёд капотом. Внутри оказывается и брат. Он смотрит на меня с непонятным выражением на лице, а я поглядываю в окно, рефлекторно разглядывая и небо – тревога ведь может запоздать. За окном хмурые люди в цветастых одеждах, и я не понимаю… Войны давно нет, у них есть много хлеба, масла, отчего же смотрят со злостью?

– Ты не примешь этот мир, брат, – вдруг говорит Сашка. – Ты его просто отторгаешь.

– Не об этом мы мечтали, Сашка, – объясняю ему. – Не смогу здесь жить, лучше бы я остался там…

– Лучше бы… – вздыхает он. – Я погиб под Вязьмой, та похоронка ошибкой не была. Ленка моя – под Москвой, а Гриши никогда не было.

– То есть вы все – галлюцинация? – удивляюсь я, потому что на галлюцинацию мир вокруг совсем не похож.

– Нет, брат, – качает он головой. – Мир этот – именно такой, каким он стал в девяностых, но наши души вернули сюда ненадолго – чтобы показать его тебе.

– Ничего не понимаю, – признаюсь я. – Я прочитал историю Великой Отечественной, но… Как так – вас нет?

– Этот мир создан для того, чтобы тебе было комфортно, – объясняет брат. – Чтобы ты мог примириться со своим новым телом, немного отдохнуть от войны, но ты его просто отторгаешь, поэтому…

– Это созданный мир, – вторит ему женский голос. – Он не совсем реальный, просто переходный, потому что прямой дороги в Тридевятое нет.

– А зачем мне Тридевятое? – не понимаю я, погладив прижавшуюся ко мне Алёнку.

– Ты заслужил сказку, доктор, – невидимая женщина говорит спокойным голосом. – Так решили твои пациенты, но здесь тебе плохо…

Микроавтобус останавливается перед каким-то памятником. Я не разглядываю его, потому что мне нужно осознать услышанное. Всего вокруг нет? Или просто брата нет? Что значит «переходный»?

– Сначала ты посмотришь и послушаешь, – совершенно непонятно говорит всё тот же женский голос, – и, когда определишься, мир шагнет тебе навстречу.

Нас высаживают из машины перед тем, что называется «мемориал», а глаза мои прикипают к строкам, выбитым на камнях: «Здесь лежат ленинградцы…» Я смотрю вокруг и понимаю, что это – это память поколений о… нас.

Коляска едет по широкой аллее. Если бы мог, я бы плакал сейчас не останавливаясь – голос «ленинградской Мадонны» снова и снова встаёт из памяти, напоминая мне, что Ленинград борется. Стучит метроном, говоря нам с Алёнкой, что всё спокойно, а слева и справа плиты, на которых выбит только год. Брат рассказывает мне не только историю Ленинграда, он описывает очень страшные вещи – это часть той кровавой цены, что заплатила наша страна за Победу.

Но видя сытых людей вокруг, я не понимаю – чего им не хватает? Тепло, светло, из крана вода течёт, я сам видел! В чём же дело?

– Вот, возьми, – протягивает мне толстый том брат. – Это воспоминания. Не сильно подробно, но тут о том, что и почему случилось в войну. Ну и после…

– Твои? – интересуюсь я, но он только качает головой.

Мы входим в большие залы, и я узнаю на фотографиях людей, но всё больше понимаю, что город, которым стал родной Ленинград, мне теперь чужд. Я просто физически отталкиваю от себя эту действительность, и в какой-то момент мне кажется, будто что-то рвётся. Передо мной проступает из стены картина весны – идут из школы дети, зеленятся деревья, я почти слышу радостные голоса и, не осознавая того, что делаю, направляю коляску вперёд.

* * *

Я сразу же вижу его. Он идёт из школы, о чём-то задумавшись, а вокруг, я понимаю, май. Память уже почти стёрла все то, что было тогда, но не узнать этого парня я не могу. Подав коляску вперед, я кричу:

– Гришка! Гришка! – от крика вздрагивает Алёнка, а вот парень резко поворачивается ко мне.

Сначала он непонимающе смотрит в мою сторону, а я силюсь улыбнуться и не могу. Ведь передо мной я сам – нескладный, пятнадцать-шестнадцать лет… Но моя безэмоциональность никуда не делась, поэтому я просто смотрю на самого себя, понимая, куда попал. Ещё жив папа, не умерла мама, где-то в училище Сашка, и до страшной войны пока так далеко…

– Папа, а там тоже ты, – сообщает мне дочка, оглянувшись на мальчишку.

– Да, маленькая, – прижимаю я её к себе.

В Гришкиных глазах узнавание. Он подходит ко мне, вглядываясь в лицо, и я благодарен миру, перестроившемуся под мои желания. Я знаю, что всё вокруг ненастоящее, спасибо просветившему меня брату, но за возможность их всех увидеть ещё хоть раз я готов даже и поверить в этот «переходный» мир. Только примут ли неизвестно откуда взявшегося истощённого мальчишку?

– Ты кто? – ошарашенно спрашивает меня очень удивлённый Гриша.

– Я – это ты, – отвечаю ему. – Но… долгая история, так что предлагаю отправиться для начала к папе в госпиталь.

– К папе? – до него медленно доходит. Ну же, Гришка, ты никогда не был тугодумом, а мир ведь обязан помогать мне. – Ну, пошли… Тебе помощь нужна?

– Хорошо бы, – вздыхаю я. – Кости ещё слабые, тяжело даже так.

– Папа, а кто это? – интересуется Алёнка.

– Это я, но очень давно, до войны ещё, – негромко объясняю я, и Гришка вздрагивает. – Трудно объяснить, но я постараюсь.

В объяснениях мне поможет никуда не исчезнувшая книга с выходными данными «Москва, Воениздат, 1989». Сейчас у нас, получается, где-то тридцать второй-тридцать третий год, так что выглядит она довольно убедительно, как и качество бумаги, иллюстраций, материал обложки… В общем, думаю, убедительно выглядит. Если я правильно помню, в тридцать седьмом нас не тронули, потому что папа лечил очень много кого, а вот что было в эти годы, я уже запамятовал.

До папиного госпиталя я бы точно сам не добрался, но именно в этот момент я припоминаю, чем же люди отличались. Вокруг меня довоенный Ленинград, и, будто подтверждая это, к нам немедленно подходит постовой милиционер. Он не спрашивает документы, а интересуется, не нужна ли помощь.

– Разве что с коляской, до госпиталя далековато, – отвечаю я. Алёнка же прижимается ко мне изо всех сил. – Мы на прогулку ходили, да сил не рассчитали.

– Справишься? – интересуется милиционер.

– Своя ноша не тянет, – с улыбкой цитирует папу Гришка, но нам всё же помогают, поэтому к папиному госпиталю мы попадаем довольно быстро.

– Охренеть, – классифицирует ситуацию дядя Вова. Он врач приёмного отделения, был убит вместе с папой, я помню. – Гриша, это что?

– Алиментарная дистрофия второй степени, – отвечаю я ему. – Доктора Нефёдова позовите.

Милиционер уходит, а я просто замираю на месте, не в силах ничего сказать – по лестнице спускается он. Тот, кого я не чаял больше увидеть с того самого лета сорок первого. Папа смотрит на нас очень удивлённо, а затем становится серьёзным. Наверное, он видит что-то в моих лишённых эмоций глазах. Я смотрю и не могу насмотреться, за одно это я согласен даже на расстрел. Папа спускается, будто плывёт по воздуху, и я с силой подаю коляску ему навстречу, желая обнять такого родного человека.

– Вова, помоги-ка! – обнимая меня и Алёнку, просит папа. – Бери парня, а я девочку возьму.

– Нет, папа! – тянет ко мне руки Алёнка, и будто замирает всё вокруг.

– Папа, значит, – вздыхает отец. – Вова, стой, переносим одновременно. Видел я такое в Гражданскую… Папа, надо же…

Оказавшись в отделении на одной койке с Алёнкой, я расслабляюсь. Рядом папа, он поймёт, он поможет – я точно это знаю. Пусть невозможно переписать историю, но здесь и сейчас это ведь реально! Пусть хотя бы в этом «переходном» мире не случится Блокады… Пусть мы все будем живы! Ну, пожалуйста…

Нас очень осторожно раздевают, снимая тёплые куртки, в этом времени не встречающиеся – нет такого материала. Папа приказывает одежду не убирать, да и не отнимать Алёнку у меня, хотя скорее меня у дочки, но этого он пока ещё не знает.

– Папа, – по привычке обращаюсь я к нему. – Там книга, она сейчас жутко секретная. Да и одежда наша…

– Папа… следовало ожидать, – вздыхает он. – Ну тогда рассказывай, что происходит.

Я и начинаю рассказывать – о том, что только будет: как я закончил школу и куда пошёл, а брат – в училище. Я говорю, как мы счастливо жили и о том, первом, дне говорю. Алёнка тихо всхлипывает, но держится, у неё эмоции ещё прорываются, это у меня с ними всё ровно. Папа и старший я сидят и слушают. Просто слушают, никак не интерпретируя то, что слышат.

– А можно кусочек хлеба Алёнке? – интересуюсь я. – Маленький, чтобы за щеку сунуть.

– Зачем за щёку? – не понимает старший Гришка.

– Чтобы кушать меньше хотелось, – отзывается Алёнка. – Тогда до вечера кажется, что кушаешь, понимаешь?

– Погоди, сын, – останавливает полного вопросов старшего меня папа. – Распорядись лучше о хлебе.

Лежащий на тарелке хлеб вызывает у меня дрожь, что папа видит сразу. Он внимательно смотрит мне в глаза и спрашивает о том, какой была норма. Он точно понимает, о чём спрашивает, и я против воли цитирую нашу поэтессу. Папины глаза расширяются, но он кивает и, отщипнув половину где-то дневной нормы, протягивает нам. Я беру очень маленький кусочек, остальное отдаю всхлипнувшей дочке.

– Смотри, Гриша, – показывает на меня старшей моей копии отец, а я просто ем, как всегда. – Это и есть настоящий голод. Это не придумаешь и не подделаешь. И такого сейчас быть у нас не может.

Я ему возражаю, объяснив, где сейчас уже есть, или только будет, такой же голод, потому что помню ещё плакаты. Он кивает, предлагая мне продолжать, и я послушно рассказываю. О бомбах и об «оставили», о сером конверте – и его, и брата. О норме, работе «скорой» и о саночках… Я рассказываю, а старшая моя копия просто плачет, не скрывая слёз. Он очень хорошо сумел представить всё, о чём я говорю. А затем о ленинградской болезни, одноимённой гипертонии и об Алёнке рассказываю, конечно. От первого мгновения до того самого снаряда, с которого началась вторая жизнь. И вот тут я говорю, кем стал, но добавляю, что не смог принять город после контрреволюционного переворота.

Я знаю, папа сможет во всём разобраться и помочь, ведь это же папа.

Глава шестая

Пусть этот мир вокруг меня, и… как там папа говорил, отзываясь о кинофильме… «лубок», вот. Пусть вокруг это самое слово, но зато я могу увидеть маму, папу, может, и брата ещё. Всех погибших девчонок и мальчишек. Разве этого мало? Ну и правила тут, скорее всего, мягче, чем то, что я помню.

Действительно, внимательно выслушав меня, назначив режим и диету, папа просит меня-старшего посидеть с нами, а сам куда-то уходит, прихватив наши вещи и книгу. Знаю я, куда он пошёл… НКВД ещё нет, значит, к дяде Васе, благодаря которому нас потом и не тронули, кстати. Здесь он сможет решить многое, а там…

Задумываюсь о том, что было бы в реальности, появись я там, и понимаю – ничего хорошего. Даже если бы удалось подняться до товарища Сталина, вряд ли это что-либо изменило бы, потому что просто не поверили бы. Я очень хорошо понимаю, что мы все просто исчезли бы и некому было бы просить Смерть за доктора Нефёдова, но здесь-то совсем другое дело… значит, за то время, что мне осталось до приглашения в какую-то школу, мы можем что-то изменить?

– Приглядись к Кате, – советую я своей старшей копии. – Она пойдёт на медицину вслед за тобой, будет в детской работать.

– И мы… Что? – спрашивает он меня.

– Ничего, Гриша, – отвечаю я ему, вспоминая яркую улыбчивую девушку. – До войны ты так и не решишься, а потом…

– Понятно, – сосредоточенно кивает он мне. – Завтра Сашка приедет в отпуск, все вместе поговорим.

– Сашка под Вязьмой погиб, – припоминаю я. – Папа даже и не знаю где, а мама в сорок втором… Потомки нам выстроили огромный мемориал, потому что сотни тысяч…

– Даже представить невозможно, – качает он головой. – А малышка?

– Так бывало, Гриша, – вздыхаю я. – В голоде и холоде Города люди разделились, а у Алёнки не было ножек…

– Папа меня на руках носил! – гордо произносит доченька.

Мы долго разговариваем о школьных друзьях, о том, что случится совсем скоро, и он меня внимательно слушает. Я осознаю, что подобное было бы невозможно в моей реальности, но мы, можно сказать, в сказке теперь, так что здесь всё возможно. И, может быть, даже добрые люди вокруг. По крайней мере, я себя чувствую в своём городе, а не в сдавшемся Петербурге.

– Вот, Василий, – слышу я из коридора папин голос, – тут они и лежат.

– Ну, здравствуйте, товарищи, – в палату входит хорошо знакомый мне человек.

– Здравствуйте, товарищ Вешенский, – автоматически здороваюсь я, несколько удивляя вошедшего.

– Вот как… – тянет он, а затем, согнав Гришку, садится рядом с кроватью.

Это папин друг из ОГПУ, потому что НКВД ещё нет, оно только в следующем году появится, и знак у него на груди почти мною забытый. Он серьёзен и напряжён, потому что принесённые ему новости – из разряда «сильно так себе», если в них верить. А верить его заставляет сама суть мира, насколько я понял данные мне неизвестно кем объяснения. Если постулировать, что я действительно из будущего, то товарища Вешенского остаётся только пожалеть.

Понимая, о чём он хочет спросить, коротко докладываю основные вехи того, что ещё только произойдёт. И то, что сейчас пока не афишируется, и то, что только готовится произойти. Память мне подкидывает даже те факты, которые можно проверить в ближайшее время. Дядя Вася, осознавая это, смурнеет. Он отлично понимает, о чём я говорю.

– С ними-то что? – спрашивает он папу, внимательно разглядывая меня и жмущуюся ко мне дочку.

– Ну, или они из Гражданской, или всё правда, – хмыкает отец. – Рефлексы у него специфические: на небо погладывает, тревожится. Так не играют.

– А тревожится чего? – интересуется дядя Вася вроде бы у папы, но на самом деле у меня.

– Светомаскировки нет, – объясняю я, – и ещё вон там зенитчики были, – показываю пальцем.

Меня бы на его месте такое не убедило, но гэпэушник удовлетворённо кивает. Он достаёт из кармана блокнот, листает его, затем берёт в руку протянутый папой карандаш. Дядя Вася что-то пишет, переворачивает страницу и задумывается. Смотрит на моего отца, немедленно ему кивнувшего, затем вздыхает.

– Побудешь пока Георгием, – сообщает мне. – А то двух Гриш Нефёдовых бюрократия не потянет. Девочку запишем как Нефёдову, а вот легенда…

– В Гражданскую неразбериха была, – задумчиво сообщает ему папа. – Может, украденный ребёнок… Он же на Гришку как две капли похож будет, когда откормим.

– То есть близнеца. Пишем шестнадцать лет и отставание в физическом развитии, – предлагает дядя Вася. – Тогда пойдёт с Гришкой в один класс, если экзамены сдаст… Парень, ты экзамены сдашь?

– Хоть выпускные, – вздыхаю я.

– Выпускные пока не надо, – качает он головой. – Пойдёшь с Гришкой, там ты всех знаешь… Ну, когда медицина даст добро.

Дальше начинается допрос меня папой на тему того, когда медицина может дать добро. На самом деле кости у меня не настолько ломкие, ну а что ходить тяжело, так только это. Да ещё Алёнку надо учить ходить, а то ноги ей вернули, но голова об этом пока не знает. В результате долгого спора останавливаемся на месяце. Значит, нам месяц в больнице?

– Вовсе необязательно, – хмыкает отец. – Обслуживаться вы можете и сами, кормиться тоже, так что и дома нормально.

– Так даже лучше, – замечает дядя Вася. – Меньше вопросов и разговоров. А я пока постараюсь выйти на Самого, ибо книга ваша – настоящая бомба.

Мне кажется, что даже эмоции прорываются – я маму увижу! Маму! Я думал поискать Алёнкиных родных, но она их просто не помнит, поэтому их здесь может и не быть, да и прикипела она ко мне намертво, так что пока запасаемся терпением.

– Вы сегодня и, наверное, завтра лежите здесь, – сообщает мне папа, – а потом мы вас заберём домой.

– Кормить нужно пять-шесть раз в день, – сообщаю я, повторив затем услышанное в том будущем, которого лучше бы не было. – На килограмм массы пациента белков грамм-полтора, жиров не более полутора граммов, углеводов десять граммов.

– Да, опыт у тебя… – вздыхает отец. – Ну, тебе виднее, поэтому поступим, как говоришь. А там посмотрим…

– Папа, а что это значит? – спрашивает меня Алёнка.

И вот тут я задумываюсь, как ей-то это объяснить, но папа не теряется, с юмором рассказывая малышке, что у неё теперь дедушка с бабушкой будут. Эту информацию дочка принимает с радостью, это по ней уже вполне заметно. Она оттаивает быстрее, как и положено малышам, что меня, конечно, радует.