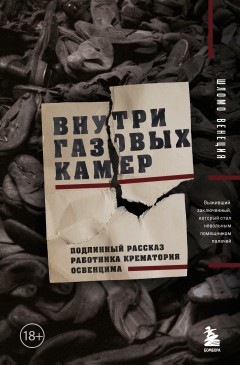

Внутри газовых камер. Подлинный рассказ работника крематория Освенцима

Sonderkommando: Dans l’enfer des chambres à gaz by Shlomo VENEZIA, in collaboration with Béatrice PRASQUIER

© Éditions Albin Michel – Paris 2007 Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates

Illustrator: © David OLÈRE Foreword by Simone VEIL Historical notes at the end of the book by Marcello PEZZETTI and Umberto GENTILONI

В оформлении обложки использован элемент дизайна: Krasovski Dmitri / Shutterstock / FOTODOM Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM;

Фото на обложке: © Валерий Мельников / РИА Новости

Это честный и подлинный рассказ одного из немногих выживших участников зондеркоманды Освенцима-Биркенау. Автор стал невольным помощником палачей, заводя людей в газовые камеры и работая в крематории. Эта книга о страшных преступлениях и нечеловеческой жестокости в лагере смерти. Напоминание о трагедии, оборвавшей судьбы множества людей, и личная история того, кто прошел через настоящий ад. Предисловие к книге написано Симоной Вейль – бывшей заключенной Освенцима, президентом Фонда памяти жертв Холокоста.

© Чорный Иван, перевод на русский язык, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Посвящение

Я хотел бы посвятить эту книгу двум моим семьям: той, что была до войны, и той, что была после. В первую очередь я думаю о моей дорогой маме, которой было сорок четыре года, и о двух моих младших сестрах, четырнадцатилетней Марице и одиннадцатилетней Марте. Я часто с грустью думаю о тяжелой жизни моей матери, которая овдовела совсем молодой, оставшись одна с пятью детьми. Принося множество немыслимых жертв, она воспитывала нас со здоровыми моральными принципами, такими как честность и уважение к людям. Эти жертвы и эти страдания были стерты, уничтожены в тот момент, когда две мои младшие сестры сошли с вагонов для скота на железнодорожной ветке Освенцим-Биркенау 11 апреля 1944 года.

Другая моя семья появилась уже после великой трагедии. Моя жена Марика и трое моих сыновей, Марио, Алессандро и Альберто, разбираются во многом лучше меня, а честность и уважение к другим у них в крови. Благодаря упорству моей жены они выросли и стали мужчинами, которыми я горжусь. Марика также всегда очень заботилась обо мне, облегчая мои болезни, ставшие следствием лагерей. Она заслуживает большего, чем моя молчаливая привязанность. Спасибо за все, что ты для меня уже сделала и продолжаешь делать для наших пятерых внуков Алессандры, Даниэля, Микелы, Габриэля и Николь, а также наших невесток Мириам, Анжелы и Сабрины.

Ваш муж, отец и дедушка, Шломо Венеция

Предисловие от Симоны Вейл

Шломо Венеция прибыл в Освенцим-Биркенау 11 апреля 1944 года. Я приехала из Дранси четырьмя днями позже. До 9 сентября 1943 года мы жили – он в Греции, я в Ницце – под итальянской оккупацией, чувствуя, что, по крайней мере временно, нам не грозит концлагерь. Однако, после того как Италия капитулировала, нацистские тиски стали сжимать с еще большей силой, причем как тех, кто жил в Приморских Альпах, так и тех, кто – на греческом архипелаге.

Говоря о Холокосте, я часто упоминаю депортацию и уничтожение греческих евреев, потому что произошедшее в этой стране является прекрасной иллюстрацией решимости нацистов реализовать «Окончательное решение», выслеживая евреев даже на самых маленьких и отдаленных островах архипелага. Поэтому я с особым интересом прочитала рассказ Шломо Венеции, еврея и гражданина Италии, который говорил не только по-гречески, но и на ладино, диалекте евреев из Салоников, в которых он жил. Фамилия Шломо – Венеция – восходит ко временам, когда его предки в годы скитаний после изгнания евреев из Испании, в 1492 году, попали в Италию, а затем добрались до Салоников – «Иерусалима Балкан», города, в котором было уничтожено девяносто процентов еврейской общины.

Я прочитала множество рассказов бывших депортированных, и каждая история вызывает у меня яркие воспоминания о жизни в лагере. Рассказ же Шломо Венеции особенно трогателен, потому что это единственное полное свидетельство выжившего члена зондеркоманды. Теперь мы точно знаем, что они были обречены выполнять свою отвратительную задачу, самую страшную из всех – помогать заключенным, отобранным для смерти, раздеваться и входить в газовые камеры, а затем нести все эти трупы, переплетенные и скрученные тела, в крематорий. Члены зондеркоманды, невольные пособники палачей, почти все были убиты, как и те, кого они провожали в газовые камеры.

Сила этого рассказа заключается в безупречной честности его автора, который рассказывает только о том, что видел, во всех подробностях – как самых ужасных, вроде жестокости человека, отвечавшего за крематорий, казни без суда и следствия, безостановочной работы газовых камер и крематориев, так и тех, что, казалось бы, должны несколько смягчить ужас ситуации: относительная снисходительность голландского офицера СС или менее жестокие условия существования, которые предоставлялись членам зондеркоманды, незаменимым слугам машины смерти. Исключительность показаний Шломо Венеции заключается еще и в том, что только в этом диалоге с Беатрис Праскье он осмелился рассказать о самых жутких аспектах своей «работы» в зондеркоманде, приводя невыносимые подробности, которые дают полное представление об отвратительности этого преступления.

Своими простыми словами Шломо Венеция оживляет истощенные лица и изможденные, покорные и зачастую испуганные взгляды мужчин, женщин и детей, которых он встречает в первый и последний раз. Среди них есть те, кто не знает о своей судьбе, те, кто, придя из гетто, боится, что надежды на выживание практически нет, и наконец те, кто был отобран в лагерь и знает, что его ждет смерть, – но для многих из них она является избавлением.

Время от времени появляется проблеск человечности, проливающий свет на ужас, в котором Шломо Венеция пытается выжить, несмотря ни на что. Он встречается на пороге газовой камеры со своим дядей Леоном Венецией, уже слишком слабым, чтобы работать, и пытается накормить его перед смертью. Так ему удается выказать ему последний жест нежности, а затем произнести кадиш в его память. Еще есть губная гармошка, на которой Шломо иногда играет. И наконец, проявления солидарности, которые помогают ему оставаться человеком, как это часто случалось с большинством депортированных.

Шломо Венеция не пытается замолчать о случаях, которые можно было бы подвергнуть критике, если бы кто-то осмелился это сделать. К его чести, у него хватает смелости говорить об ощущении пособничества нацистам, об эгоизме, который ему иногда приходилось проявлять, чтобы выжить, а также о желании отомстить, когда лагеря были освобождены. Тем, кто может предположить, что, являясь членом зондеркоманды, где его лучше кормили и одевали, он, возможно, страдал меньше, чем другие заключенные, Шломо Венеция задает вопрос: чего стоит чуть больше хлеба, отдыха и одежды, когда каждый день ты имеешь дело со смертью? Поскольку ему довелось испытать и «нормальные» условия жизни в лагерях, которые он описывает с исключительной точностью и правдивостью, Шломо Венеция без колебаний заявляет, что предпочел бы медленную смерть работе в крематории.

Как же выжить в этом аду, когда все, что тебя ждет, – лишь момент собственной смерти? У каждого заключенного был свой ответ на этот вопрос. Для многих, как, например, для Шломо Венеции, думать больше не было необходимости: «Первые десять – двадцать дней я был в состоянии постоянного потрясения от чудовищности совершаемого преступления, а потом просто перестал думать». Каждый день он хотел умереть, но каждый день боролся за выживание. Тот факт, что Шломо Венеция жив по сей день, представляет собой двойную победу над процессом уничтожения евреев: в каждом из членов зондеркоманды нацисты хотели убить еврея и свидетеля, совершить преступление и стереть все его следы. Но Шломо Венеция выжил и рассказал эту историю, долгое время храня молчание, как и многие другие бывшие заключенные.

Если он, как и я, и многие другие, молчал, пока не стало слишком поздно, то лишь потому, что никто не хотел нас слушать. Мы только что вернулись из мира, где люди пытались изгнать нас из человечества: мы хотели сказать об этом, но встречали недоверие, равнодушие и даже враждебность окружающих. Лишь многие годы спустя мы нашли в себе мужество высказаться, потому что нас наконец-то слушают.

Вот почему это свидетельство и свидетельства всех заключенных следует воспринимать как призыв к размышлению и бдительности. Шломо Венеция не только рассказывает нам о зондеркомандах, но и напоминает об абсолютном ужасе, «преступлении против человечества» – Холокосте. Голос Шломо Венеции и всех заключенных однажды угаснет, но останется этот диалог между ним и Беатрис Праскье, между одним из последних свидетелей и молодой женщиной, представительницей нового поколения, которая смогла его выслушать, потому что сама на протяжении многих лет посвятила значительную часть своей жизни борьбе с забвением. Я хотела бы поблагодарить ее за это, и особенно за то, что у нее хватило смелости сопровождать Шломо Венецию в этом напряженном путешествии в его прошлое.

Теперь молодому поколению предстоит не забыть и сделать так, чтобы голос Шломо Венеции звучал вечно.

Симона Вейль

Президент Фонда памяти жертв Холокоста

Предупреждение от Беатрис Праскье

Этот рассказ основан на серии интервью, которые я взяла у Шломо Венеции в Риме при содействии историка Марчелло Пеццетти в период с 13 апреля по 21 мая 2006 года. Интервью, проведенные на итальянском языке, были переведены и расшифрованы как можно ближе к оригиналу и проверены самим Шломо Венецией, чтобы не нарушить подлинность его рассказа.

Находясь в самом сердце этой машины, уничтожавшей человеческие жизни, Шломо Венеция – один из немногих выживших, способных свидетельствовать об «абсолютных» жертвах, о тех, кто был вытеснен множеством забытых лиц, которых не спасла случайность или исключение. Его свидетельство – не просто акт памяти. Это исторический документ, проливающий свет на самый мрачный момент нашей истории.

Глава I

Жизнь в Греции до концлагеря

Меня зовут Шломо Венеция, я родился в Греции, в Салониках, 29 декабря 1923 года. Моя семья была вынуждена покинуть Испанию во время изгнания оттуда евреев[2], но, прежде чем поселиться в Греции, мои предки проехали через Италию. Поэтому меня и зовут Венеция. У евреев, приехавших из Испании, в то время не было фамилий. Их называли, например, Исаак, сын Соломона. Прибыв в Италию, они выбрали фамилии по названию города, в котором поселились. Именно поэтому многие еврейские семьи носят имена городов. В нашем случае именно это позволило нам сохранить итальянское гражданство.

В нашей семье было пятеро детей: два мальчика и три девочки. Мой брат Морис был старше меня на два с половиной года, потом появилась Рахиль, которая была старше меня на год и два месяца. Затем появились еще две девочки: Марика, в 1930 году, и Марта, в 1933 году. В первые годы моя семья жила в маленьком доме. Пускай он и не был большим, но это все равно лучше, чем деревянные лачуги, в которых жило большинство бедных евреев в Салониках. Со временем нашей растущей семье в том доме стало тесно. Мне было около пяти лет, когда мы продали его и построили двухэтажный дом побольше по соседству, на участке, принадлежавшем моему деду. Мой отец был немного эгоцентричен и выложил свое имя красным кирпичом на дорожке, ведущей к двери дома. Второй этаж сдавался в аренду греческим семьям. Деньги от аренды помогали моему отцу платить налоги. К сожалению, все изменилось после его смерти, которая пришла очень рано. Это был, наверное, 1934 или 1935 год, и мой отец оставил после себя пятерых сирот.

Значит, вы были совсем маленьким. Как вы восприняли его смерть?

Мне было одиннадцать лет, и я учился в школе, когда один из двоюродных братьев моего отца пришел, чтобы отвезти меня к нему в больницу. Ему сделали операцию из-за болезни печени, но больше ничего нельзя было сделать. На самом деле я даже не успел его навестить: отец умер, не дождавшись меня. Внезапно мы оказались практически одни, без средств к существованию. Мой отец держал небольшую парикмахерскую, которую построил для него его отец. Разумеется, я не мог заменить отца в деле, потому что был еще слишком маленьким. Его помощник взял на себя управление бизнесом в обмен на небольшой процент, который платил моей матери каждую неделю. Но этого было недостаточно, чтобы прокормить семью с пятью детьми. Только благодаря помощи четырех маминых братьев нам удавалось каждый день немного поесть. Каждый четверг я приходил к ним, чтобы они дали мне пакет с овощами: баклажанами, луком и прочим, что вырастили и отложили для своей сестры. Эта помощь была очень ценной, но недостаточной, и через год после смерти отца мне пришлось бросить школу, чтобы найти работу и поддерживать семью материально. Мне едва исполнилось двенадцать.

А чем занимался ваш старший брат?

Итальянское консульство направило его на учебу в Милан. Как ветеран Первой мировой войны и гражданин Италии, мой отец имел право на определенные льготы. И у нас стало на один рот меньше. После того как в Италии были приняты расовые законы 1938 года, моего брата исключили из Миланского технического института и отправили обратно в Грецию. Так что он тоже не закончил учебу.

Мой отец не дожил до тех лет, когда фашистский режим показал свое истинное лицо. Он так гордился тем, что был итальянцем в Греции, что без колебаний надевал черную рубашку нового режима и гордо маршировал, когда появлялась такая возможность. Для него Муссолини был социалистом, и он не понимал истинной природы фашизма. Мы были слишком далеки, чтобы видеть эксцессы этого режима. Будучи ветераном войны, он принимал участие во всех демонстрациях и парадах, организованных итальянцами. Это было для него единственным способом развеяться. Кроме того, создавало впечатление престижа среди других евреев Салоников. Немногие из евреев, приехавших из Италии, сохранили свое итальянское гражданство. Большинство вели себя так же, как мой отец: они смотрели на все под своеобразным углом, толком не понимая ситуации в Италии.

Чувствовали ли вы разницу между итальянскими и греческими евреями в Салониках?

Из шестидесяти пяти тысяч евреев в городе было, наверное, не более трехсот человек итальянского происхождения. Но мы были единственными, кто мог отправить своих детей в итальянскую школу. По сравнению с остальными, которые обычно ходили в еврейские школы, это давало нам преимущества: мы получали все бесплатно, нам давали книги, мы ели в столовой, даже масло из печени трески… Мы носили красивую форму – с аэропланами у мальчиков и ласточками у девочек.

В то время фашисты пытались пропагандировать процветание Италии. Эта пропаганда была для других стран, но мы ею пользовались. Например, в школе проводилась «фашистская суббота», в которой должны были участвовать все ученики. Участие в этих парадах вызывало у меня гордость, я чувствовал себя не таким, как все, и мне это нравилось. Я даже дважды ездил в лагерь отдыха в Италию вместе с «Балилла»[3], хотя в то время почти никто не ездил. У нас были и другие преимущества, потому что итальянское посольство нам очень помогало. Например, в определенные праздники консульство раздавало итальянцам с ограниченными средствами обувь и книги. Для нас эти мелочи имели большое значение. Надо сказать, что еврейская община Салоников делилась на три категории: крошечная часть была очень богатой, небольшая часть жила в достатке, а подавляющее большинство выходили утром на работу, не зная, удастся ли им принести вечером достаточно денег, чтобы прокормить семью. Как ни тяжело это признавать, я не мог сказать дома: «Я голоден, пойду поем», потому что нам всего не хватало. Это совсем не похоже на сегодняшних детей, которых приходится заставлять доедать. В те времена все было ограничено, и каждый должен был умудриться найти что-то съестное. Помню, у нас были соседи еще беднее нас. Моя мама всегда старалась им помочь, хотя мы сами очень нуждались. Вот такими бедными мы были. Все это закалило мой характер. Я убежден, что лишения, которые постоянно испытываешь, делают тебя сильнее.

Какой была еврейская жизнь в Салониках?

В городе было, наверное, пять или шесть еврейских кварталов, все очень бедные. Обычно они носили номер трамвая, который их обслуживал. Главный же из них назывался Барон-Гирш – по имени богатого мецената, который помогал еврейской общине Салоников. Более девяноста процентов населения, проживавшего в том районе, составляли евреи. Мы жили за его пределами, но бо́льшую часть времени я проводил с евреями. В нашем доме все было кошерным. Не потому, что моя семья была религиозной или действительно соблюдала правила, а потому, что все магазины в округе были кошерными. Особенно это касалось мяса, которое мы покупали в редких случаях, когда могли себе позволить. Мы ели его по пятницам с фасолью. Это было богатое блюдо для бедных. Чтобы есть некошерную пищу, нужно было приложить много усилий и куда-то далеко ехать. В школе, с другой стороны, еда была некошерной, но у меня не было с этим проблем. Для нас главное было просто есть, чтобы не умереть с голоду.

Многие евреи в моем окружении были религиозными. Но, наверное, не так, как в маленьких деревнях Польши, где все поголовно были очень набожными. Когда у меня была бар-мицва, я не умел читать на иврите, поэтому выучил все наизусть. Отца уже не было, и дед отвел меня в синагогу. С того дня, когда я ложился спать у него дома, он будил меня на рассвете, чтобы я мог пойти с ним на утреннюю молитву. Как и все тринадцатилетние подростки, которые предпочитают спать спокойно, я переворачивался в постели и стонал в надежде, что на этот раз не придется никуда идти.

Каковы были отношения между евреями и неевреями?

Особых проблем не было. Хотя большинство моих друзей были евреями, я общался и с христианами. Иногда, правда, случались драки, когда какие-нибудь молодые люди из соседнего квартала приходили в еврейский квартал, чтобы спровоцировать нас и подраться. Но в основном это были обычные драки между детьми. Не знаю, можно ли здесь говорить об антисемитизме. Я помню один эпизод, который чуть не закончился для меня печально. Мне было, наверное, двенадцать или тринадцать лет. В то время мы часто ходили по субботним вечерам в другие районы, чтобы знакомиться с девочками. Местные мальчишки ревностно пытались прогнать нас со своей территории. Однажды мы с четырьмя или пятью друзьями ввязались в драку с бандой другого района. Друзья побежали назад, а я, не подозревая об опасности, продолжал идти. Заметив, как они разозлились, я притворился, будто хромаю. Когда я проходил мимо, они сказали мне: «Мы не тронем тебя, потому что ты хромаешь, но в другой раз…» Я прохромал еще примерно десять шагов, а потом рванул со всех ног. Обычные дети.

Но вы не испытывали на себе особой враждебности к евреям…

Единственное время, когда мы чувствовали неприятное напряжение, – это православная Пасха. В кинотеатрах можно было увидеть короткометражные фильмы, разжигающие антисемитизм, в которых говорилось, что евреи убивают христианских детей и используют их кровь для приготовления мацы. Это были самые тяжелые моменты, но я не помню, чтобы они перерастали в насилие. С другой стороны, можно было почувствовать, как трудно быть евреем, когда сменилось правительство и к власти пришли фашисты.

Тогда у евреев начались настоящие проблемы. Даже когда другие мальчишки провоцировали драку, всегда обвиняли евреев. Но в остальном мы были настолько далеки от мировых событий, что мало кто из нас знал о происходящем в Германии в то время. До самого конца, по сути, никто и представить себе этого не мог. Понимаете, у нас не было ни телефона, ни радио, кроме как в двух такси на весь город. Один из двух водителей был евреем, и однажды, когда мы проезжали мимо его машины, услышали, что кто-то странно разговаривает, – это было радио. Мы заинтересовались и захотели узнать, как оно устроено, это радио. Но я был слишком мал, и мне было не до того.

Получается, в двенадцать лет вам пришлось самому со всем справляться и бросить школу, чтобы работать…

Да, у меня больше не было поддержки, которая могла бы подбодрить меня и помочь с учебой. Моя мать, родившаяся в Греции, даже не говорила по-гречески, потому что ее родители, как и многие евреи, не хотели, чтобы их дочь встречалась с неевреями. Дома я всегда говорил на ладино, иудейско-испанском диалекте. На улице же, с друзьями – по-гречески. Я говорил на нем идеально, без акцента и особых интонаций евреев Салоников. Всему, что знал, я научился на улице. Я не ходил в еврейскую школу, почти не ходил в итальянскую. У меня больше не было отца, который учил бы меня жизни, а мать ограничивалась лишь редкими бытовыми советами. В бедных семьях заботились не об образовании, а о том, чтобы хватало на еду. Вот так мы и росли – предоставленные сами себе.

Когда мне было двенадцать, я постоянно где-то подрабатывал. Брался за любую работу, лишь бы принести домой немного денег и помочь маме. Так, я несколько месяцев проработал на маленькой фабрике, где делали зеркала. Я был еще маленьким, но меня поставили на пресс – я крепил зеркало к ручке. Потом работал на фабрике отца одного друга, нееврейского итальянца. Он производил термосифоны. Еще я работал на фабрике кроватей неподалеку от моего дома. Выполнял всякую мелкую работу: принеси то, подай это… Ничего особенного, но для моей матери и эти деньги имели огромное значение.

Мой брат все еще был в Италии, и ни мама, ни сестры не работали. Мать вышла замуж очень рано и ничего не получила от жизни, кроме нас, детей. Она полностью посвятила себя семье и делала для нас все, что могла. Я помню, что, когда мы были еще маленькими, единственным развлечением для нее были воскресные вечера. Родители брали нас с собой в небольшое заведение, где продавали пиво и сыр. Они садились за столик, заказывали пиво, официант приносил сыр. Мы не давали им покоя, постоянно просили кусочек. В итоге мама оставалась с пустой тарелкой. Я храню эти воспоминания, пускай мне от них и грустно. Я часто думаю о том, что мог бы сделать, чтобы помочь матери. Я очень любил ее и знаю, что она питала ко мне особую нежность. Ее звали Дудун Анхель Венеция. Я знаю, на какие жертвы она шла ради нас, я старался помочь ей, чем мог, но мне хотелось бы сделать больше.

Однако я был совсем юн и хотел наслаждаться жизнью. Например, я старался накопить немного денег, чтобы взять напрокат велосипед. Мне это нравилось. В итоге я достиг цели иначе. Поскольку денег у меня не было, я соорудил самокат. Взял длинную доску и еще одну для руля, нашел два колеса и даже придумал систему для поворота руля. У меня получилось, но, прежде чем на нем прокатиться, мне пришлось пройти две-три сотни метров, чтобы найти подходящую дорогу. Этот самокат принес мне первое большое разочарование в детстве. В первый день, когда вышел его опробовать, я был горд и очень счастлив. Я нес его на плече и прошел мимо остановившейся повозки. На дороге было много грязи, и лошадь увязла. Увидев, что я прохожу мимо, человек, управлявший повозкой, ничего не спрашивая, взял мой самокат и сильно ударил им лошадь, которая испугалась и высвободилась из грязи. Мой самокат лежал на земле, полностью сломанный. Мне только и оставалось, что заплакать. Лошадь выбралась из грязи, а я остался на месте. Вы можете представить себе разочарование ребенка, который вложил все свои силы в создание игрушки. Это был урок на всю жизнь.

Изменилась ли ситуация, когда ваш брат вернулся из Италии?

Он вернулся в 1938 году, после того как в Италии были приняты законы, по которым евреям больше нельзя было учиться в школе. Ситуация дома не сильно изменилась.

Я немного злился на брата, потому что вместо того, чтобы думать о семье, он думал только о себе и о том, как бы поразвлечься… Думаю, он обиделся на мою маму за то, что она его «отослала». Мы с ним не были очень близки: у него была своя банда, у меня – своя. Для сестры, хоть она и была старше меня, именно я выполнял роль защитника. Помню, как даже порвал ее блузку, которую она сама сшила, потому что вырез мне показался слишком глубоким.

На горизонте маячила война. Как реагировали окружающие вас люди, и каким для вас было начало конфликта?

Мы не отдавали себе в этом отчета. Лидеры общины собрались вместе, чтобы поговорить о ситуации. Они были обеспокоены и обратились к Торе, чтобы попытаться истолковать происходящее. Но для нас война была еще далеко. Мы слышали кое-что о Германии. Все, что я знал, – это то, что немецкий режим испытывал неприязнь к евреям. Мы были так голодны, у нас было так много проблем в жизни, что времени думать о будущем просто не оставалось. Вот почему впоследствии немцы без труда депортировали евреев из Греции. Они легко внушили им, что дадут дома по размеру каждой семьи и что мужчины пойдут на работу, а женщины останутся дома. Мы были наивны и не разбирались в политических событиях. И тогда, я полагаю, люди думали, что немцы – точные и честные люди. Если вы покупали что-то, что «сделано в Германии», оно всегда работало как часы. Люди верили тому, что им обещали. Если им не хватало еды, им рассказывали о доме в обмен на работу, это не казалось таким уж ужасным…

Для нас война началась с вторжения Италии в Албанию в октябре 1940 года[4]. Еще до того, как войти в Грецию, Италия разбомбила Салоники. Взрывы поджигали дома и пугали население. Когда Италия объявила войну, греческая полиция немедленно приступила к аресту итальянцев. Я еще не был совершеннолетним, поэтому меня отпустили, но забрали брата Мориса. Знакомый полицейский сказал, что я пока могу остаться, но должен быть осторожен и не носить в карманах ничего, что могло бы вызвать проблемы. Я не сразу понял, что он имеет в виду, но на самом деле, если бы у кого-то нашли зеркальце, его могли бы обвинить в подаче сигналов самолетам.

Так что моего брата забрали – но не только его, а всех граждан Италии, евреев и неевреев – и поместили в большое здание в центре города. Это была не тюрьма, но они не могли выбраться. Проблема была в том, что именно тот район итальянцы бомбили. К счастью, заключенные не погибли. Их перевели в место под Афинами и не выпускали до прихода итальянцев. Мой двоюродный брат Дарио Габбай, который тоже был там вместе со своими братом и отцом, рассказал, что один довольно состоятельный еврей заплатил за то, чтобы итальянские евреи жили в гостинице под наблюдением. По крайней мере, там они могли питаться лучше, чем дома.

Тем временем каждый день я забирался на крышу дома, в котором жили солдаты греческой армии. Я знал, что каждый день в одно и то же время приезжает грузовик с едой для солдат. Я подружился с ними, и, поскольку они не подозревали, что я итальянец, солдаты делились едой со мной. Я ничего не делал, но, по крайней мере, мог поесть. Так продолжалось три месяца: Италия продвигалась вперед, а затем была оттеснена греческой армией. Наконец немцы вошли в Грецию с севера, чтобы помочь своему итальянскому союзнику. К нашему несчастью, Салоники, главный город на севере Греции, был немедленно оккупирован немцами. Если бы вместо бомбардировок городов итальянцы бомбили мосты и стратегически важные места, они легко вошли бы в страну, ведь у Греции не было сильной армии. Вместо этого без особого труда в Грецию вторглись немцы.

В день, когда немецкие войска вошли в Салоники, мы находились в убежище под большими зданиями, рядом с портом и товарным складом. Наш дом находился очень близко к вокзалу, а район был под угрозой бомбежки, поэтому мы перебрались поближе к месту, где жили мои дяди. Как обычно, я постоянно искал что-нибудь поесть. Я видел, что люди возвращались из порта с провизией. Они забирали ее, чтобы ничего не досталось немцам. Я пошел, взял бочку масла и покатил ее туда, где укрылась моя семья. По дороге ко мне подошел владелец ресторана и спросил, не продам ли я масло. Я подумал, что с таким же успехом могу продать эту бочку и быстро вернуться за другой. Мы договорились, и он тут же дал мне приличную сумму. Я оставил ему масло и вернулся в порт, но там уже ничего не было. Я вернулся к матери и все рассказал. «Что ты наделал? – воскликнула она. – Мы могли бы что-нибудь сделать с тем маслом, а деньги теперь ничего не стоят». Я вернулся с матерью к владельцу ресторана. Она умоляла его вернуть половину масла, и он наконец согласился.

В другой раз мне повезло больше. Я нашел печь для лепешек и сумел унести несколько штук, потому что знал правильные маршруты внутри склада. Все хотели купить их у меня, и я начал продавать их, а потом вернулся туда, где их нашел. Тем временем кто-то закрыл вход, но я увидел небольшое отверстие, через которое можно было проскользнуть. Я забрал все, что смог ухватить, и вернулся домой с лепешками и деньгами.

С приходом немцев ситуация ухудшилась, и найти еду становилось все труднее. Будучи итальянцами, мы получали больше помощи, чем другие евреи. Итальянских солдат было не так много, поскольку город оккупировали немцы, но мне удалось подружиться с некоторыми из них. Так было легче найти еду. Итальянское консульство продолжало помогать нам, раз в неделю раздавая консервы, макароны и пармезан. Нас дома было шестеро, и нужно было много всего привозить. Поэтому я брал с собой в пункт раздачи тележку. На обратном пути, вместо того чтобы ехать по обычной дороге, которая была в хорошем состоянии, я предпочитал срезать путь – везти тачку было неудобно, зато можно было добраться быстрее. Однажды меня остановил греческий полицейский и сказал:

– Эй ты! Откуда у тебя все это?

– Мне это выдали. Я итальянец, имею на это право.

– Нет, я тебе не верю, пойдем со мной в полицейский участок.

– Почему я должен идти? Я ничего не крал, все принадлежит мне по праву! Пожалуйста, отпустите меня домой!

Я понял, что единственное, чего он хочет, – долю. Поэтому предложил ему пойти со мной, в обмен пообещав поделиться пармезаном. Он тут же согласился и проводил меня домой. Этот казус спас меня от столкновения с другим полицейским, который неизбежно спросил бы меня о том же. Я встречал его каждую неделю, и каждый раз сценарий был одинаковым. В любом случае, если бы я пошел по другой дороге, меня бы все равно арестовали. Этот полицейский, по крайней мере, меня защищал.

Но поскольку этой помощи было недостаточно, я начал торговать на черном рынке. В основном я проводил дни вместе с другими, ожидая на вокзале проходящие военные поезда. Итальянские и немецкие солдаты выходили на станции Салоники и продавали и покупали все, что могли, например сигареты или лекарства от малярии, которые мы в деревне обменивали на картофель или муку для выпечки хлеба. Нам приходилось садиться на поезд и проделывать долгий путь в поисках товара на обмен. Чтобы не платить за проезд, я цеплялся к вагону сзади, даже когда было холодно. Это было тяжело, но я был молод и здоров.

Однажды, когда мы ждали, прислонившись к стене, пришел греческий полицейский и увел нас всех в участок. Мы все были евреями. Он заводил нас по одному в свой кабинет для допроса. Я должен был идти последним и вскоре понял, что полицейский заставляет всех раскрыть руки и бьет их до крови железным прутом. Когда подошла моя очередь войти в кабинет, я сказал ему:

– Вы не можете меня трогать, я итальянец!

– Мне все равно, что ты итальянец, открой руку! – приказал он мне.

Но мой брат, которого не было со мной, когда меня арестовали, услышал, что я в полицейском участке, и пошел предупредить итальянского солдата, которого мы хорошо знали. Этот солдат ворвался в кабинет, схватил полицейского за воротник и закричал:

– Он итальянец! Берегись, если хоть волос с его головы упадет!

Значит, то, что вы были евреем, было менее важно, чем ваше итальянское гражданство?

Да, мы были защищены, пока итальянцы находились в Греции. Даже если я и был евреем, все же прежде всего я был итальянцем. И это защищало меня даже от немцев. Потому что они сразу же начали преследовать евреев. Когда нуждались в рабочих, они оцепляли район и ловили всех, кто пытался сбежать. Затем сортировали людей и оставляли только евреев. На площади Элефтерии (площадь Свободы) они собрали около сорока еврейских мужчин в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет. Чтобы унизить их, они заставили их делать то, что иронично называли «гимнастикой». Греческое население присутствовало на этом представлении и с удовольствием наблюдало за тем, как евреев заставляли выполнять эти нелепые движения. Часто после этих унизительных моментов мужчин отправляли на принудительные работы в места, зараженные малярией. Они работали там месяц или два и возвращались истощенными и больными – скорее мертвыми, чем живыми.

Во время одной из таких облав я случайно оказался поблизости. Это было до того, как район Барон-Гирш был закрыт. Я достаточно хорошо знал те закоулки, чтобы иметь возможность сбежать. И, хотя был итальянцем и теоретически находился под защитой, лучше было не попадаться немцам в руки.

И вот однажды, после визита в Салоники высокопоставленного офицера СС, был отдан приказ закрыть район Барон-Гирш, обнеся его колючей проволокой. Окончательное закрытие района произошло в конце 1942 или в начале 1943 года. Первые депортации начались три месяца спустя[5].

Я помню, что один немец, работавший в гестапо, пытался предупредить евреев. Он подружился с лидерами общин и передавал им информацию. Этот немец исчез в одночасье. Полагаю, на него донесли агенты контрразведки…

Какова была ситуация в гетто?

Мы не употребляли слово «гетто», просто говорили «Барон-Гирш». Но это было похоже на гетто: выходная дверь вела на станцию, а входная охранялась с другой стороны района. Район быстро стал транзитным местом перед депортацией.

Те, кто уже жил там, оказались окружены и заперты. Как уже говорил, я жил за пределами района, и меня по-прежнему защищало итальянское гражданство. Я не носил желтой звезды, которую пришивали евреям перед тем, как перекрыть район. И в документе из консульства, где было написано, что я итальянский гражданин, национальность не упоминалась. Я был записан под именем Соломоне, а не Шломо. Поэтому смог остаться на греческой стороне и помочь своим друзьям, которые оказались запертыми в районе. Им нечего было есть, они встречали меня в укромном уголке и бросали деньги через забор, чтобы я мог пойти и купить им еды. Но я делал это только для тех, кого знал. Так продолжалось всего неделю, потому что вскоре их депортировали и заменили другими евреями, которых я не знал.

У меня не было возможности увидеть своих дядей или кузенов до того, как их депортировали. Я даже не знал, когда они уехали. Моя бабушка по отцовской линии тоже была депортирована, хотя, как и у отца, у нее было итальянское гражданство. Но она жила в пределах района, и, несмотря на все наши усилия и усилия Мориса вытащить ее оттуда, это было невозможно. Барон-Гирш стал пересыльным лагерем. К тому времени, когда все было готово к следующей депортации, они снова заполняли поезда. Но страдания начинались уже там.

В течение десяти дней были депортированы все, кто жил в районе Барон-Гирш, а затем круг облав расширился: евреев арестовывали в других районах и размещали в Барон-Гирше вместо тех, кто исчез. Люди спали там всего одну-две ночи, прежде чем их депортировали, причем очень рано утром. На табличках в музее Освенцима я прочитал, что в те первые десять дней в Освенцим было депортировано более десяти тысяч человек[6].

Было ли греческое население свидетелем этих облав?

Нет, потому что депортации организовывались очень рано утром. На улицах еще никого не было. Время такое выбрали специально, чтобы все происходило незаметно, без лишних свидетелей. Я сам ничего не видел.

Когда немцы закончили депортацию всех греческих евреев, они захотели разобраться с итальянскими еврейскими семьями. Консул Гуэльфо Дзамбони снова вмешался, чтобы помочь нам. Я знаю, что после войны он был награжден медалью «Праведник народов мира» от Яд ва-Шем за то, что спас многих евреев, и не только итальянских[7]. Он же достал фальшивые документы для греческих евреев, чтобы те были защищены так же, как и итальянцы. На этот раз Дзамбони заставил прийти глав семей итальянских евреев. Вместо отца отправился мой брат. Консул объявил, что немцы намерены нас депортировать, но Италия этого не позволит. Консул предоставил нам выбор: нас отправят либо в Афины, которые все еще находились под итальянским управлением, либо на корабле на Сицилию. Поскольку у некоторых итальянских евреев были свои предприятия или фабрики в Греции, они предпочли остаться поблизости, чтобы присматривать за ними. Поэтому решили отправиться в Афины. К сожалению, это был выбор нашей смерти.

Как был организован переезд в Афины?

Это было в июле. Мы уехали из дома, взяв с собой матрасы и все, что моя сестра готовила к свадьбе. Поскольку ее жених не был итальянцем, его депортировали в 1943 году вместе со всей семьей.

Итальянцы организовали для нас поезд в Афины под охраной итальянских солдат, у которых был приказ не пускать немцев. По всей видимости, этот транспорт стал причиной конфликта между союзниками, но итальянцы считали, что вывозом должны заниматься сами итальянцы. Нам потребовалось два дня, чтобы добраться до места, потому что немцы пытались различными способами помешать нашему переезду из Салоников в Афины. Они использовали различные уловки – например, постоянно останавливали наш поезд, чтобы пропустить другие составы, или оставляли его на несколько часов на запасных путях. Уже в то время немцы не очень-то ладили с итальянцами. Они хотели продемонстрировать, что могут контролировать все, особенно то, что связано с евреями. Итальянские солдаты дали моему брату пистолет, чтобы он мог защитить нас, если что-то пойдет не так. По дороге поезд проезжал через зараженные малярией районы, где трудились последние евреи, направленные на принудительные работы. Машинист поезда по согласованию с итальянскими солдатами замедлил ход, чтобы дать возможность некоторым из рабочих зацепиться за поезд и сбежать с нами. Один мальчик забрался в наш вагон и остался в Афинах под итальянской защитой.

Когда мы наконец прибыли в Афины, нас разместили в школе. Те, кто мог позволить себе снять квартиру, так и сделали. В школе поселились примерно двадцать семей. Вскоре снова возникли проблемы с едой. Поскольку мы не работали, приходилось искать другие способы находить что-нибудь поесть, потому что итальянское консульство давало только один обед в день, а его помощь неизбежно закончилась 8 сентября 1943 года, когда Италия капитулировала и разорвала союз с Германией.

Поскольку в Афинах не существовало черного рынка, нужно было придумать другой выход. Пожилые люди, которые жили с нами в школе, не могли сами продать свои вещи, поэтому они отдавали их мне, чтобы я продавал их на блошином рынке. Как правило, у них была очень красивая традиционная одежда, шитая золотыми нитями, которую надевали в праздничные дни. Она очень дорогая, но приходилось продавать ее за бесценок. Мы так нуждались в еде… Я брал то, что давали мне эти пожилые люди. Они говорили, сколько хотят за вещь, мы договаривались, и, если мне удавалось продать дороже, я оставлял себе разницу, чтобы прокормить семью. Вскоре я понял, что лучший способ продать их одежду – пойти в бордель. Там деньги текли рекой, потому что у этих женщин недостатка в работе не было. И они не задумываясь тратили деньги, если им что-то приглянулось, и никогда не торговались. С другими вещами, однако, приходилось идти на рынок. Там я продал бо́льшую часть вещей сестры, которые она приготовила в качестве приданого.

Что произошло после 8 сентября 1943 года?

Сразу же прошел слух, что Италия попросила о перемирии. В Афинах, насколько я знал, было несколько тысяч итальянских солдат: в казармах и других местах. Я встречал нескольких из них. Но немцы захватили все, и многие солдаты отказывались возвращаться спать в казармы, опасаясь попасть в плен к немцам. В то время я уже общался с бойцами греческого сопротивления и знал несколько семей в городе. Поэтому пытался устроить солдат в семьи, чтобы им не пришлось возвращаться в казармы. Я помог семи или восьми из них. Позже я узнал, что один из них даже женился на дочери из семьи, в которой я помог ему спрятаться. В то же время я хотел укрыть собственную семью. Поскольку мы лишились итальянской защиты, можно было не сомневаться, что рано или поздно нас тоже депортируют.

Немцы начали с решения проблемы итальянских солдат. Они сказали им, что если те хотят продолжать войну на стороне немецких войск, то должны зарегистрироваться в соответствующем ведомстве. Если же хотят вернуться домой, то должны обратиться в другой офис. Большинство отказались продолжать войну на стороне немцев и пошли регистрироваться в указанное ведомство. Через несколько дней им сказали, что если хотят вернуться домой, то должны прийти в определенное место в такой-то день. Это была ловушка: их погрузили в вагоны, почти такие же, как те, что использовались для депортации евреев. Позже я узнал, что их отправили на фабрики в Германии для принудительного труда.

Как вы вошли в контакт с сопротивлением?

Мы с братом познакомились со многими людьми в нашем районе. Когда мы поняли, что легче не станет и что нас, скорее всего, депортируют, мы задумались о вступлении в сопротивление. Мы хотели спасти маму и сестер, отправив их в горы. Проблема заключалась в том, что греческие бойцы сопротивления знали, что мы итальянцы, и не очень-то нам доверяли. Они сказали, что им больше не нужны партизаны в лесах и, чтобы быть полезными, мы должны остаться в городе, помогать в организации диверсий и тайно передавать информацию. Так мы начали проводить небольшие операции. Обычно это происходило вечером, потому что днем мы ничего не могли сделать: было слишком много осведомителей, шпионов и греческих солдат, сотрудничавших с немцами. Поэтому мы ходили по ночам небольшими группами. Мы разделились по районам. Расклеивали под дверьми листовки о том, что вернемся на следующий день, и просили людей дать нам что-нибудь в помощь. В целом люди помогали, хотя это было опасно. Так мы стали αντάρτης – партизанами[8].

В конце концов бойцы сопротивления нашли место в горах, где спрятали мою маму и сестер. Мы с братом должны были остаться жить в городе с одной семьей. Но женщину, которая должна была нас спрятать, раскрыли еще до того, как мы приехали. Мать некоторое время скрывалась вместе с моими сестрами в деревне, но, поскольку не говорила по-гречески, она предпочла вернуться в школу, чтобы быть рядом с нами.

Не пытались ли немцы собрать евреев сразу после того, как вошли в Афины?

Нет, первые несколько месяцев ничего особенного не происходило. Мы слышали о военных поражениях Германии, и люди были убеждены, что в ситуации, когда у немцев есть другие неотложные дела, они не станут депортировать евреев из Афин. В январе или феврале 1944 года всех мужчин-евреев заставили каждую пятницу приходить в кабинет при синагоге и расписываться в журнале. Мы с братом ходили туда с маленьким чемоданчиком, готовые бежать при предупреждении. Но однажды в пятницу, в конце марта 1944 года, мы совершили ошибку, отправившись туда рано утром. В тот день вместо того, чтобы выпустить, нас привели в главный зал синагоги, и служители попросили нас остаться там вместе с другими людьми, которые пришли расписаться. Нам сказали дождаться немецкого офицера, который должен был вот-вот прибыть. На самом деле это был предлог, придуманный немцами, чтобы запустить нас внутрь без лишнего шума. Когда люди приходили расписываться, их отправляли в синагогу. Около полудня, когда увидели, что люди продолжают прибывать, мы поняли, что оказались в ловушке. Окна были очень высокими, и, чтобы увидеть, что происходит снаружи, я забрался на плечи других мальчиков. Снаружи стояло несколько грузовиков СС и немецкие солдаты с пулеметами и собаками. Я предупредил всех, что мы окружены, и если мы не найдем выход как можно скорее, то нас заберут. Большинство людей там были евреями из Афин и окрестностей. В отличие от нас, евреев Салоников, они не видели депортаций и не знали, на что способны немцы. Поэтому они предпочли ничего не предпринимать, уверенные, что нас убьют, если попытаемся уйти до прихода офицера. В два часа дня офицера все еще не было. Однако снаружи все приготовления уже завершились. Нам приказали выйти. Мы оказались в окружении грузовиков и вооруженных солдат. Они кричали: «Los! Los!»[9] – и мы должны были забраться в грузовики. Я не помню, было ли рядом много людей, которые наблюдали эту сцену, но несколько человек точно были, хотя они не могли подойти слишком близко.

Грузовики отвезли нас в большую тюрьму в Хайдари[10]. Нас было, наверное, около ста пятидесяти человек. В главном здании места не нашлось – нас разместили в душевой во дворе тюрьмы. Там не было ничего: ни кроватей, ни матрасов – только цемент на земле и душ над головой. В ужасной тесноте, один на другом, мы едва могли прилечь. Это было очень больно и трудно. Во дворе регулярно слышались выстрелы: казнили политических заключенных. Помещения были окружены колючей проволокой, и нас охраняли солдаты в незнакомой мне форме, но похожей на итальянскую. По глупости я обратился к одному из солдат, стоявших на страже, и сказал: «Я итальянец! Как вы думаете, смогу ли я сбежать?» Конечно, он тут же направил на меня винтовку, я отступил назад и сказал, подняв руки: «Забудьте, я ничего не говорил!» Это был итальянский фашист-доброволец, который сотрудничал с немцами. В каком-то смысле он спас мне жизнь, потому что, если бы сказал, что я могу сбежать, меня бы точно убили, ведь за каждым углом стояли немецкие солдаты: через каждые двадцать метров на вышках дежурил дозорный.

Вы действительно думали, что сможете сбежать?

Да, все время, потому что я знал, что произошло в Салониках. Если бы люди слушали нас с братом в синагоге, когда мы пытались объяснить, что немцы сделали в Салониках, что такое принудительный труд, гетто и депортации, возможно, мы смогли бы вырваться, а не ждать, пока станет слишком поздно. Мы могли бы, мы должны были попытаться сбежать. Кого-то, конечно, убили бы, но мы в любом случае шли на смерть. Люди надеялись, что, выполнив приказ, они будут спасены. Все было наоборот.

Кто был с вами?

Мой родной брат и двоюродные братья Дарио и Якоб Габбаи. Якоб успел жениться и был на двенадцать лет старше Дарио – тому, наверное, было двадцать один или двадцать два года. Помимо небольшого чемодана, я нес пять золотых монет, которые дала мне мама. Она также дала пять монет моему брату, но Морис сразу же потратил их. Эти десять монет мама взяла из драгоценностей, которые ей доверили братья и родители перед депортацией. Она всегда категорически отказывалась брать что-либо из того конверта, потому что была уверена, что ее братья вернутся и им понадобятся эти деньги, чтобы заново построить свою жизнь. Другие, возможно, воспользовались бы этими деньгами, чтобы сбежать, но моя мама была слишком честной и постоянно твердила нам: «Горе тому, кто тронет эти деньги!» Видя, что ситуация становится серьезной, она смирилась и взяла несколько золотых монет, чтобы отдать нам на случай, если наши жизни окажутся в опасности. Но я чуть не потерял эти деньги, которые так бережно хранил, в Хайдари…

На следующий день после нашего прибытия в тюрьму пришли немцы и с криками и побоями заставили нас выйти во двор и построиться по пять человек. Они засели в пустой комнате и заставляли нас этими группами заходить туда, раздеваться догола и показывать все, что у нас было и что они могли отобрать. Тех, кто не отдавал немедленно все ценные вещи, которые были при них, жестоко избивали.

Я уже знал, что в таких ситуациях лучше оказаться в числе последних, посмотреть, что происходит с другими. Вдруг, когда половина людей уже прошла, я услышал крики изнутри. Немцы избивали мальчика, у которого нашли золотую монету, спрятанную в ботинке.

Помимо пяти золотых монет, у меня были часы Doxa, которые я обменял на сигареты у одного немца. Под шильдиком была надпись: «Шимши». Это было имя еврея из Салоников, у которого немец отобрал часы. Для меня те часы были первыми, и я не хотел оставлять их в руках немца. Поэтому положил их на землю и разбил, чтобы хотя бы получить удовлетворение от того, что не отдал их им.

Что касается золотых монет, то я решил отдать одну брату, одну Дарио и одну Якобу, а две оставить себе. Я положил первую монету в рот и проглотил ее. Братья сделали то же самое. Только вот вторая монета у меня не прошла, и я чуть не подавился. У меня не было ни хлеба, ни воды, но я никак не мог умереть здесь, задохнувшись. Так что я постарался напустить как можно больше слюны, и в итоге монета прошла. Перед нами какие-то идиоты распустили слух, будто у немцев есть рентгеновский аппарат. Мой брат запаниковал. Я сказал себе, что все равно уже слишком поздно и мы ничего не можем сделать, чтобы немедленно вытащить монеты. Поэтому решил: будь что будет.

Когда очередь заходить внутрь дошла до нас, немцы уже почти не обыскивали. Вероятно, они собрали достаточно вещей и спешили покончить с процедурой. Когда мы вернулись в душевую, нашего маленького чемоданчика уже не было, но основные вещи удалось сохранить.

На следующий день каждый из нас отправился в туалет, чтобы «снести золотое яйцо», как я это назвал. Мой двоюродный брат Дарио пошел первым – ничего. Якоб – ничего. Мой родной брат сказал, что не хотел туда смотреть. На второй день Дарио «снес золотое яйцо», Якоб и я тоже. У моего брата – по-прежнему ничего. Через четыре дня он сказал, что наконец-то «снес золотое яйцо».

Как долго вы находились в тюрьме Хайдари?

Семь или восемь дней. Сначала я был в ярости от того, что меня поймали, а я так даже и не попытался сбежать. Потом со временем пришлось смириться. Мы с братом, двоюродными братьями и сестрами думали о том, что могли сделать, что должны были сделать.

Пленных было много из других частей Греции, из маленьких деревень, где проживало не более десятка евреев. Их забирали и отправляли в Афины, как позже и евреев с Корфу и Родоса. На самом деле, как только Салоники оказались опустошены, все арестованные евреи должны были проходить через Афины. Город стал местом транзита.

Вы помните, в какой день вас депортировали?

Это был конец марта или даже 1 апреля. Нас посадили в тюрьму в греческий праздник «День независимости», 25 марта, и мы просидели неделю. Я знаю, что поезд прибыл в Освенцим 11 апреля, и мне кажется, что путь занял одиннадцать дней, так что это должно было быть 1 апреля[11].

В тот день немцы вывели нас во двор. Он был полон людей. Нам сказали, чтобы мы искали своих родственников и держались вместе со своими близкими, чтобы по прибытии в пункт назначения нам выделили дом в соответствии с размером семьи. Немного поискав, я смог найти свою маму и трех сестер. Мои двоюродные братья также воссоединились со своими родителями, младшим братом Сами и женой Якоба. То, что мы были вместе, успокаивало. Мы пытались убедить себя в том, что немцы говорят правду и мы получим дом. Конечно, придется много работать, но, по крайней мере, мы сможем остаться вместе. Это было главным.

Мама рассказывала мне, что в тот день, когда нас с братом посадили в тюрьму, немцы окружили школу и забрали всех, кто был внутри. Моя младшая сестра Марика была доверена нееврейке, жившей недалеко от школы. Марика выполняла работу по дому в обмен на еду и кров. Но когда узнала, что немцы собираются депортировать ее семью, она побежала к матери. Я часто говорил себе, что если бы она не знала, что происходит, то наверняка осталась бы с той семьей и, возможно, спаслась бы. Но все сложилось иначе, и, к сожалению, ее тоже депортировали.

Немцы поступили умно, сгруппировав нас по семьям. Когда ты один, идея побега становится более заманчивой. Но как можно смириться с тем, что ты бросишь своих родителей или детей? И все же некоторым удалось бежать, причем почти случайно. По дороге из тюрьмы на товарную станцию грузовики, перевозившие нас, шли колонной. Немецкий охранник сидел рядом с водителем и следил за пассажирами в грузовике перед ним. Один из грузовиков сломался, и впередиидущий остался без присмотра. Пять или шесть молодых парней выпрыгнули и убежали, но немцы быстро взяли ситуацию под контроль.

Наконец мы прибыли на погрузочную площадку, где уже ждали вагоны для скота. Нас грубо затолкали внутрь. Внутри ничего не было – только доски на полу, большой пустой бак посередине и бак поменьше с водой. В углу я увидел три коробки с виноградом и морковью. Пространство было очень ограничено, и, как только все вошли в вагон, стало ясно, что лечь не удастся и в лучшем случае придется сидеть всю дорогу. Я сразу же устроился в углу у окна.

Сотрудники станции уже начинали прибывать на работу, поэтому немцы хотели поторопиться, чтобы не привлекать лишнего внимания. Выглянув в окно, я увидел, как офицер СС сердится на каких-то людей, похоже, из Красного Креста. Я подумал, они пришли, чтобы освободить нас. На самом деле они просто хотели дать нам еды в дорогу. По-моему, они знали наш пункт назначения, потому что не стали бы беспокоиться, если бы мы ехали куда-то недалеко, пускай и в таких ужасных условиях. В конце концов офицер СС дал согласие на то, чтобы грузовики Красного Креста следовали за поездом до тех пор, пока он не остановится за городом. Из окна я видел, как машины следовали за нами на расстоянии. Поезд остановился на открытой местности, чтобы сотрудники Красного Креста могли раздать нам коробки с едой и одеяла.

Какими были окна вагонов? Была ли там колючая проволока?

Там было четыре маленьких окна. В моем вагоне колючей проволоки не было, но я видел, что в других вагонах она была. Конечно, это был первый состав, который покинул Афины, и еще не все вагоны были «приспособлены». Когда мы прибыли в Вену, колючую проволоку наконец установили и на нашем вагоне. Мы почувствовали себя еще более угнетенными, задушенными и униженными. До этого момента я почти всю дорогу выходил на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и посмотреть, что происходит. Это также позволило мне вначале забрать больше коробок. Люди из Красного Креста старались раздать как можно больше, и главное было успеть их поймать. Я брал еду и одеяла и бросал все позади брата и кузена, которые освобождали место в вагоне. Через несколько минут офицер крикнул: «Fertig!»[12] – и приказал агентам Красного Креста уходить. Как только они ушли, солдаты обошли вагоны, чтобы узнать, сколько коробок получил каждый. Я видел, как немец спрашивал кого-то в вагоне перед нами, сколько у них коробок. Молодой человек ответил, что восемь, и немец приказал ему отдать четыре. В любом случае они не стали бы заходить внутрь, чтобы проверять вагоны, нужно было просто сказать что-то правдоподобное. Поэтому, когда немец остановился передо мной и спросил, сколько у меня коробок, я ответил, что тоже восемь. Как и следовало ожидать, он приказал мне отдать четыре из них. На самом же деле мне удалось заполучить тридцать восемь коробок и множество одеял. В каждой коробке были пшеничные лепешки, сухое молоко, шоколад, сигареты и другие полезные вещи, которые должны были помочь в поездке. Конечно, мы делились с другими людьми в вагоне. По крайней мере, у нас было достаточно еды, чтобы пережить одиннадцать дней в поезде.

Сколько человек было в вагоне?

Наверное, от семидесяти до восьмидесяти. Я знал некоторых, кого выслали из Салоников одновременно с моей семьей.

Из Афин поезд должен был следовать через Салоники, которые являлись крупным железнодорожным узлом на севере страны. Поезд остановился возле станции, чтобы получить уголь и воду. Я подошел к окну в надежде увидеть кого-нибудь знакомого. Через каждые десять метров вдоль поезда стояли немецкие солдаты. По счастливой случайности железнодорожник, проверявший рельсы, оказался знакомым мне мальчиком. Его звали Йоргос (Георгос) Калудис, он был старше меня на пять или шесть лет и жил по соседству, когда мы были маленькими. Его отец был известным коммунистом, работавшим на железной дороге. Немцы арестовали его, как они вошли в Салоники. Йоргос заменил своего отца на железной дороге. Он следил за тем, чтобы тормоза не блокировали колеса, и регулировал их с помощью длинного молотка. Увидев меня, он очень удивился и незаметно подошел ко мне, делая вид, будто работает. Незаметно для немцев он сказал мне по-гречески: «Как так? Ты тоже здесь! Постарайся сбежать любой ценой, потому что, куда бы тебя ни забрали, они убивают всех!» Еще он сказал, что мы едем в Польшу. Большего я спросить не мог, потому что немцы наблюдали за нами.

Когда поезд поехал, я сразу же рассказал брату и двоюродным братьям о том, что узнал от Йоргоса. Нам потребовалось два дня, чтобы добраться из Афин в Салоники, и примерно еще через два дня мы должны были покинуть территорию Греции. До того момента мы по глупости верили, что бойцы греческого сопротивления нападут на поезд на открытой местности, освободят нас и предотвратят депортацию. Они обещали это сделать, когда мы им помогали. Только вот слова Йоргоса дали понять, что ждать помощи бессмысленно и нужно попытаться бежать самим. Но это означало оставить семью… Пока мы находились на территории Греции, побег был менее рискованным, потому что нам не составило бы труда найти убежище среди крестьян. Они помогли бы нам как бойцам сопротивления, не зная, что мы евреи. На югославской территории все стало бы гораздо сложнее. Так что мы решили попытаться сбежать тем же вечером.

Мы были достаточно худы, чтобы вылезти через окно и выпрыгнуть из движущегося поезда. Это было очень рискованно, так как немцы стояли в дозоре в башенках, построенных на крышах некоторых вагонов. Я заметил, что каждый третий вагон занят эсэсовцами. Но решимость наполняла нас. Первым решил прыгать мой брат, затем я. Выпрыгнув, мы собирались бежать вперед, чтобы нагнать двоюродных братьев, которые готовились прыгать после нас. Мой брат не успел и ногу выставить. Люди в вагоне не спали и начали кричать и плакать. Они были уверены, что мы умрем и их самих убьют за то, что позволили нам сбежать. Отец Дарио, Милтон, все время повторял: «Они знают, сколько нас, и, когда поезд прибудет в пункт назначения и они увидят, что ты пропал, они убьют нас всех». На самом деле то, что мы остались, ничего не изменило: они все погибли. Но кто мог это знать? Когда мы увидели, как люди плачут, когда увидели, что мама и сестры в ужасе и панике, мы убедили себя, что нечестно оставлять их одних и пытаться спасти лишь себя. Если бы они не заметили, нам, возможно, удалось бы сбежать и спастись.

На следующий день мы повторили попытку. Но Милтон не спал и наблюдал за нами, чтобы не дать сбежать. Нас снова остановили. Наконец мы покинули территорию Греции. Пересекли Югославию, затем Австрию. В Вене, за колючей проволокой, мы потеряли всякую надежду на свободу.

Удалось ли вам поговорить с матерью во время поездки?

Нет, я не мог даже приблизиться к ней – настолько там было тесно. Чтобы сохранить хоть немного личного пространства, натянули одеяло, чтобы отделить мужчин от женщин. Второе одеяло использовалось для того, чтобы отгородить бак для туалета. Мы едва могли перемещаться по вагону. Как бы то ни было, мы мало разговаривали. Все были погружены в раздумья и подавлены несчастьем. Поделиться с другими было нечем, потому что все мы находились в одинаковом положении. Мы были там, мы были уничтожены, и все. Мысль о бегстве, о том, что мы упустили этот, возможно, единственный шанс… Все чувствовали, что ничего хорошего с нами не случится. Но я думаю, это нормально – хотеть сохранить хоть немного надежды. Поэтому я рассказал о том, что услышал от друга детства, только самым близким людям.

В глубине души вы верили Йоргосу или немцам, которые говорили, что отправляют вас на Восток на работу?

Я верил и тому и другому. С одной стороны, я хотел убедить себя, что Йоргос просто распространяет слухи и это абсурд, что немцы делают все это только для того, чтобы убить нас по прибытии. Никто не мог в это поверить, но история показала, что он был прав. К тому времени немцы уже начали строить дорогу, по которой поезда должны были въезжать в лагерь. Это был апрель 1944 года, и их не очень волновало, что железнодорожники, не являющиеся немцами, смогут заглянуть внутрь лагеря. Полагаю, именно так Йоргос узнал о том, что происходило в Освенциме.

Поезд делал еще какие-нибудь остановки?

Да, он останавливался еще на территории Греции, чтобы мы могли опорожнить бак, в который облегчались. Контейнер, правда, был переполнен уже через два дня, и нам пришлось ждать этой остановки, чтобы его опорожнить. И это был единственный раз. Солдаты стояли метрах в пятнадцати от нас, чтобы убедиться, что никто не попытается сбежать. Когда двери вагона открылись, я вместе с тремя другими мальчиками спустился вниз, неся бак, полный экскрементов. Мы хотели опорожнить его перед поездом, но солдат велел пройти чуть дальше. Выйти из вагона, в котором мы были заперты несколько дней, вдохнуть свежего воздуха и увидеть дневной свет в этом огромном пространстве – все это произвело на нас странное впечатление. От этого было еще труднее вернуться в вагон. Дверь вагона оставили открытой на пятнадцать минут, но этого было недостаточно, чтобы освежить воздух. Нам пришлось вернуться в смрад, в эту тяжелую смесь мусора, экскрементов и человеческого пота.

Затем поезд пересек Югославию и Австрию. В какой-то момент, когда он снова остановился для дозаправки, я увидел, как мимо прошел человек в форме, и у него не было оружия. Я не знал, был ли он австрийским солдатом или железнодорожным рабочим. Он помахал мне рукой и сказал: «Komm raus!» – «Выходи!» Я не был уверен, хочет он мне помочь или донести на меня. Он получил бы медаль за то, что остановил меня при попытке сбежать. Я ничего не сделал, и поезд продолжил свой путь.

Когда вы проезжали на поезде через деревни, вы видели снаружи других людей?

Да, время от времени. В Брно поезд снова остановился. Я запомнил это место, потому что название города меня очень удивило. Мы умоляли немцев дать нам воды. Вместо этого перед моим вагоном остановился пьяный человек и очень выразительно замахал рукой, говоря, что нас всех убьют, повесят. Он был в стельку пьян, но, видя его жесты, я так разозлился, что плюнул ему в лицо, как только он подошел к моему вагону. В конце концов немецкий солдат прогнал его. Если подумать, я не знаю, развлекался он так или просто хотел нас предупредить… Из Брно мы еще два дня добирались до Юденрампе[13] в Освенциме.

Были ли погибшие в вашем вагоне?

Нет, в моем вагоне никто не умер. Но так, конечно, было не во всех. Для немецкой системы было удобно, если люди могли умереть в пути, ведь тогда их не нужно было убивать. Ехать в таких условиях в течение одиннадцати дней… В моем вагоне людям хватило еды на первые несколько дней благодаря помощи от Красного Креста, но запасы заканчивались, и никто не знал, когда мы прибудем. Люди начали всерьез беспокоиться. Мы, те, кто помоложе, пытались их успокоить, чтобы всеобщая паника не сделала последние дни в поезде еще более трудными.

Глава II

Первый месяц в Освенциме-Биркенау

Поезд никогда не давал гудок, останавливаясь во время пути. Поэтому, когда я его услышал и почувствовал, как поезд резко тормозит, сразу понял, что состав наконец-то достиг места назначения. Двери открылись на Юденрампе, прямо напротив картофельных складов. Первым моим чувством было облегчение. Я не знал, сколько бы мы еще продержались в этом поезде, где нечего есть, нет ни свободного места, ни воздуха, ни удобств.

Как только поезд остановился, несколько эсэсовцев открыли двери вагона и стали кричать: «Alle runter! Alle runter!» («Все на выход!», нем.) Мы увидели людей в форме, направлявших на нас пулеметы, и немецких овчарок, лаявших на нас. Все были измотанные, с затекшими от тесноты телами, и вдруг раздался свирепый вой, адский грохот, который сбивал с толку, мешая понять, что вообще происходит. Я вышел одним из первых. Хотел подождать у двери, чтобы помочь маме выйти. Нужно было прыгать, потому что вагон был высоким, а под ним был склон. Мама была не так уж стара, но я понимал, что путешествие отняло у нее много сил, и хотел поддержать ее. Пока я ждал, сзади подошел немец и дважды ударил меня палкой по затылку. Мне показалось, что он раскроил мне череп, – такой силы были удары. Я инстинктивно положил обе руки на голову, чтобы защититься. А когда увидел, что он готовится ударить еще раз, я поспешил присоединиться к остальным в очереди. Они бьют людей, как только те приходят, чтобы выпустить пар, из жестокости, а также для того, чтобы мы потеряли ориентацию и подчинились из чувства страха, не поднимая шума. Так я и сделал, а когда обернулся, чтобы посмотреть на маму, ее уже не было. Больше я ее не видел. Ни ее, ни двух моих младших сестер Марицу и Марту…

Как проходил отбор?

Как только мы сошли с поезда, немцы своими дубинками сильно избили нас и выстроили в две линии, отправив женщин и детей на одну сторону, а всех мужчин без разбора – на другую. Взмахом руки они указывали нам: «Männer hier und Frauen hier!» («Мужчины сюда, а женщины туда!») Мы двигались машинально, реагируя на крики и приказы.

Как далеко вас держали от женщин, могли ли вы их видеть?

Сначала да, но очень быстро толпа стала такой плотной и в то же время такой организованной, что я обнаружил себя в окружении одних только мужчин. Из всех мужчин в поезде после отбора нас осталось триста двадцать[14].

Все произошло относительно быстро. Как я уже сказал, у нас не было времени на раздумья. В таких ситуациях чувствуешь себя дезориентированным, не в своей тарелке. Немцы окружили нас с пулеметами и собаками. Никто не мог выйти из строя. Я слышал, что некоторые получили благословение отца или матери. Я рад за них. К сожалению, не всем так повезло.

А вам удалось остаться хотя бы со своими двоюродными братьями?

Да, мы остались вместе. Их отца и остальных я больше не видел.

Нас сразу же выстроили перед немецким офицером. Вскоре прибыл еще один. Я не знаю, был ли это знаменитый доктор Менгеле, возможно, но я не уверен. Бросая на нас беглый взгляд, тот офицер делал жест большим пальцем, означающий «Links, rechts!» («Налево, направо!»), – и нам нужно было идти в ту сторону, в которую он указывал.

Вы заметили какую-нибудь разницу между теми, кто шел направо, и теми, кто шел налево?

Нет, я ничего не заметил: с обеих сторон были и молодые, и старые. Единственное, что бросалось в глаза, – это явный дисбаланс между количеством людей на обеих сторонах. Я оказался на той, где было меньше. В итоге нас оказалось всего триста двадцать человек. Все остальные, сами того не зная, перешли на сторону немедленной смерти в газовых камерах Биркенау. Вместе со мной на правой стороне оказались мой родной брат и двоюродные. Нашу группу отправили пешком в Освенцим I.

Как вы думаете, сколько времени занял весь процесс – от прибытия до окончания отбора?

Я думаю, на все ушло около двух часов. Почему я так думаю? Потому что, когда мы прибыли на Юденрампе, было еще светло и заключенные уже не работали, когда моя группа прибыла в Освенцим. Мы прошли три километра от Юденрампе до лагеря Освенцим I, а остальные, ничего не подозревая, – в направлении газовых камер Биркенау.

Помню, что перед тем, как пройти под главными воротами Освенцима I с надписью «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»), я заметил рядом с колючей проволокой табличку «Vorsicht Hochspannung Lebensgefahr» («Осторожно, ток, смертельная опасность»).

Как только мы оказались внутри, сразу слева был блок 24, который, как мы узнали позже, служил борделем для солдат и нескольких привилегированных неевреев. В окнах можно было увидеть красивых женщин, которые смеялись. Как мне сказали, они не были еврейками. Я наивно полагал, что если есть бордель, то это должно быть место, где люди работают.

Вас окружили и охраняли эсэсовцы, когда вы зашли внутрь?

Да, всего было, наверное, около десяти солдат, по одному через каждые десять метров нашей колонны. Они сопровождали нас до входа, но, как только мы оказались внутри, они передали нас эсэсовцам, которые уже находились в лагере. Войдя, мы увидели, как заключенные издалека пытаются подойти к нам, чтобы узнать, откуда мы пришли и нет ли вестей от их семей. Вдруг я услышал голос, зовущий: «Шломо, Шломо!» Посмотрев в сторону пленников, я увидел жениха моей сестры Рахили, Аарона Мано, который пытался привлечь мое внимание. Он хотел узнать, была ли арестована и Рахиль. Я сказал, что, к сожалению, ее депортировали вместе с нами, но не знаю, что с ней случилось с тех пор.

Наконец немцы приказали нам выстроиться в колонну по пять человек в небольшом пространстве между двумя корпусами, напротив кухонь. Там нас ждали два немца с фотоаппаратом. Они сказали одному из заключенных, который был депортирован вместе с нами, подойти ближе, чтобы они могли снять его на камеру. Я хорошо помню этого человека, потому что у него была та же фамилия, что и у меня, – Венеция. Барух Венеция, но он не был моим родственником. Это был очень высокий человек с крючковатым носом и лицом, типичным для южных евреев. У него был осунувшийся вид – поездка его явно измотала. Его многодневная щетина и побежденный вид делали его еще более жалким. Я слышал, как один из немцев сказал другому, чтобы тот снял его на камеру, потому что у него идеальный еврейский профиль. Такие снимки, несомненно, использовались нацистской пропагандой для показа в кинотеатрах и создания плохого образа евреев. В тот момент я понял, что мы находимся в месте, где нас ждет самое худшее. Сильнее всего я чувствовал гнев, ярость от того, что мы опустились так низко, что с нами так обращались и унижали. Я никогда бы не поверил, что такое возможно. Конечно, я также чувствовал страх, мы испытывали его постоянно, что бы ни делали, ведь в любой момент могло произойти самое худшее.

Что было после того, как вас выстроили в ряд?

Мы должны были ждать, пока придет офицер и даст нам указания. Мы долго стояли неподвижно. Перед тем как пришел офицер, знакомый мне греческий переводчик из Салоников пришел предупредить, что немец собирается задать несколько вопросов, и посоветовал отвечать не задумываясь, говорить, что мы здоровы, без вшей и готовы работать.

Мужчину звали Сальваторе Кунио. Он был хромым, и такого человека наверняка отправили бы на смерть, если бы он не говорил свободно по-немецки. На самом деле я скоро понял, что в лагере знание иностранных языков порой было жизненно важным преимуществом. Кунио был женат на немке нееврейского происхождения, его депортировали вместе с сыном Бубби (настоящее имя Ганс). Его тоже пощадили.

Когда наконец прибыл офицер, на улице уже стемнело. Он задал нам те самые вопросы, и мы ответили так, как нам посоветовал переводчик. Затем офицер отдал приказ: «Alle nach Birkenau!» («Все в Биркенау!») Мы развернулись и направились в Биркенау. Было темно, стоял густой туман, и лишь вдалеке виднелось несколько огней. Когда мы прибыли в Биркенау, было, наверное, уже десять вечера.

Мы вошли через центральную башню, где позже стали проходить поезда. Но когда мы приехали, железнодорожный путь, по которому в лагерь протягивались рельсы для подготовки к массовой депортации венгерских евреев, еще строился. Составы все еще прибывали на Юденрампе, расположенную в нескольких сотнях метров от входа в Биркенау. Когда мы оказались в лагере, не знаю, продолжили ли мы путь прямо, миновав крематории II и III[15], чтобы зайти с обратной стороны, или же прошли через Лагерштрассе[16]. Сквозь туман я мог различить лишь маленькие огоньки справа и слева от дороги, освещавшие казармы. В то время я еще не знал, что это за здания, поэтому не обратил на них особого внимания.

Наконец мы вошли в Zentralsauna № 2[17] – большое кирпичное строение, использовавшееся для дезинфекции людей и одежды. Первое, что нам пришлось сделать, – полностью раздеться. Снова возникла проблема знаменитых «золотых яиц». Поэтому мой родной брат, мои двоюродные братья и я во второй раз проглотили монеты.

В конце первой комнаты мы увидели двух эсэсовских медиков в белых халатах. Они смотрели, как мы проходим перед ними голыми. Время от времени они подавали знак одному из нас отойти в сторону. Таким образом они «отвели» от пятнадцати до восемнадцати человек. Среди них был один из двоюродных братьев моего отца. Он всегда выглядел болезненным и слабым. Я хотел знать, куда их повезут, и спросил у грека из Салоников, который работал в Zentralsauna. Он ответил, вероятно, чтобы я не волновался, что эти люди нуждаются в особом уходе и их нужно подвергнуть «обработке». Я не стал больше задавать вопросов, хотя и не совсем понял, что он имел в виду. На самом деле это был второй мини-отбор, проведенный без нашего ведома. Правда, этот отбор оказался очень поверхностным: чтобы тебя приговорили к смерти, было достаточно слегка впалых ягодиц.

Те, кого не отвели в сторону, прошли в следующую комнату. Там «парикмахеры» выстроились в очередь, чтобы брить нам головы, торсы и все тело. У них не было подходящих инструментов и пены, поэтому они сдирали с нас кожу до крови. Следующим помещением оказалась душевая. Это была большая комната с трубами и душевыми лейками над нашими головами. Довольно молодой немец управлял кранами с горячей и холодной водой. Чтобы развлечься, он внезапно сменял кипяток на ледяную воду. Как только вода становилась слишком горячей, мы отходили в сторону, чтобы не обжечься, тогда он ревел как зверь, бил нас и заставлял вернуться под кипяток.

Все происходило очень организованно, словно на конвейере, а мы были выпускаемым продуктом. По мере того как мы продвигались вперед, на наше место вставали другие. Все еще совершенно голый и мокрый, я последовал за выстроившейся цепочкой людей в комнату для татуировок. Там стоял длинный стол, за которым сидели несколько заключенных, задачей которых было вытатуировать нам на руке номер. Они использовали что-то вроде ручки с острием, которое прокалывало кожу и проталкивало чернила под эпидермис. Таким образом, с помощью этих маленьких чернильных точек на руке выводили номер. Это была очень болезненная процедура. Когда человек, делавший мне татуировку, наконец отпустил мою руку, я тут же потер предплечье ладонью, чтобы унять боль. Посмотрев, что он мне сделал, я ничего не смог разобрать под смесью крови и чернил. Я испугался, решив, что стер номер. Плюнув на руку, я очистил ее и отчетливо увидел: 182727.

После этого нам оставалось дождаться одежды, которую должны были выдать. Новые заключенные уже давно перестали получать полосатую форму. Вместо этого выдали продезинфицированную одежду, оставленную заключенными, прибывшими до нас. Никто не удосужился дать нам одежду подходящего размера. Выдавали куртку, брюки, трусы, носки и обувь. Одежда часто была изношенной и полной дыр. Многие не могли влезть в свои брюки, а другим они оказались слишком велики. О том, чтобы пойти и попросить другой размер, не могло быть и речи. Они могли бы нас за это побить, хотя и сами были заключенными. Так что мы пытались обходиться своими силами, обмениваясь вещами. Но нужно было быть удачливым, особенно с обувью, чтобы досталась пара без дыр в подошве. Мне более-менее повезло, хотя вещи и были великоваты.

Поскольку я оделся одним из первых, а за мной еще оставалось много людей, я подошел к одному из заключенных, который нас брил, и предложил ему помочь в обмен на кусок хлеба. Заключенный, возглавлявший рабочую группу, согласился и дал мне маленькую машинку для стрижки волос. Я знал, как ею пользоваться, так как у моего отца была небольшая парикмахерская рядом с кафе в турецком стиле, которым владел мой дед. После смерти отца, чтобы заработать немного денег, я каждое воскресенье ходил в бедный район Барон-Гирш и предлагал свои услуги людям, которые не могли позволить себе нормального парикмахера. Именно из-за подобных примеров я часто говорю, что людям, которые страдали в детстве и вынуждены были учиться добывать себе пропитание, повезло больше, чем привилегированным, когда речь шла о выживании и адаптации в лагере. Чтобы выжить там, нужно было уметь делать что-то полезное, а не знать философию. В тот день это позволило мне заработать драгоценный кусок хлеба.

Вы не пытались узнать, что случилось с вашей матерью и сестрами?

Конечно, пытался. Я не мог перестать думать о маме. Я услышал, что кто-то говорит на ладино, нашем иудео-испанском диалекте, и спросил, не знает ли он, куда их могли отправить. Тот человек любезно ответил, чтобы я не волновался, что узнаю об этом на следующий день, а пока лучше не задавать лишних вопросов. Но такой ответ меня не удовлетворил, так что я подошел к заключенному, говорившему на идише, и спросил его по-немецки: «Wo sind meine Mutter und meine Schwestern?» («Где моя мать и мои сестры?») Он не ответил мне, просто взял меня за руку и подвел к окну. Там указал на трубу крематория. Я в недоумении смотрел в окно и понял, что он говорит на идише: «Все, кто не пришел с тобой, уже высвободились из этого места». Я смотрел на него скептически, не веря. Больше мы не говорили. Не могу сказать, что это произвело на меня большое впечатление. Было просто немыслимо, что они могли везти нас сюда, чтобы сжечь. Я подумал, что он просто хотел меня напугать, как это делают с новичками. Поэтому решил подождать до следующего дня и проверить сам. Но, как оказалось, тот заключенный был совершенно прав.

Как вы нашли своего брата и кузенов?

После того как получил одежду, я услышал: «Шломо? Где ты?» Это меня звал брат. Я узнал его голос, но не мог понять, где он. На самом деле он оказался очень недалеко, но мы не могли друг друга узнать. Мы были бритыми налысо, в одежде не по размеру. Это очень грустный момент, возможно, один из самых грустных. Видеть, в каком состоянии мы находимся… Но я не плакал. Даже когда я услышал о своей матери… Слезы перестали течь, и я больше не плакал, несмотря на всю грусть и боль.

Когда немцы наконец вывели нас из Бани, они повели нас в барак напротив. Он был совершенно пуст, не было ни кроватей, ни чего-либо еще. Нас оставили там до следующего дня, потому что в это время на территории лагеря находиться было запрещено. Мы оставались там, не в силах ни спать, ни лежать: как животные. Несколько религиозных мальчиков начали молиться в углу. Они, конечно, не смогли сохранить свои книги, но знали молитвы наизусть. На следующее утро, в девять часов, за нами пришли немецкие охранники и отвели в сектор BIIa, карантинный сектор мужского лагеря[18]