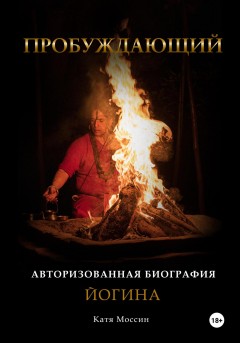

Пробуждающий

Информация о книге

Авторизованная биография пятого Гуру Крия йоги Шайлендры Шармы знакомит читателя с необыкновенным жизненным путем современного реализованного йогина, продолжающего в XXI веке древнюю традицию Махаватара Бабаджи и Лахири Махасая. «Пробуждающий» освещает взгляды Шайлендры Шармы на творение, вечный звук, алхимию, путь к самореализации и методы достижения бессмертия. Книга поможет сегодняшним искателям истины постичь такие концепции, как сознание Времени и Пустоты, а также узнать о механике самадхи и логике кармы.

* * *

Посвящается дэви [1] Мокш Бхуми, Богине земли освобождения.

Да пребудет с нами твое Благословение, Мать.

Введение

«Арджуна [2] сказал: О Кешава [3] , кто он, в совершенстве пребывающий в божественной мудрости, полностью поглощенный чистым духовным сознанием (самадхи [4] )? Как он говорит? Как он сидит? Как он ходит?»

Бхагавад Гита [5] 2.54

Йоги говорят: «Истина одна, но путей, ведущих к Ней, много». Вторя этому высказыванию, герои, гении и святые двадцатого века оставили нам вехи своих открытий Истины. Однако многие из этих открытий так и остаются общими абстракциями, требующими расшифровки. Реалии двадцать первого века бросают новые вызовы. Растущие экологические, экономические, политические и моральные кризисы современного общества подчеркивают острую потребность в ответах на экзистенциальные вопросы: кто мы, как зарождается жизнь, какова конечная цель пребывания в физическом теле, столь жестко ограниченного во времени? Случайно ли это рождение, или оно есть неизбежный итог предыдущих поступков и тенденций, запланированная часть бесконечного цикла? И если, согласно некоторым религиозным убеждениям, непрерывные воплощения являются результатом прошлой кармы, что можно сделать, чтобы разорвать этот цикл? Может и должен ли он вообще быть завершен? В какой-то момент мы все задаемся вопросом: существует ли план души? Может ли быть так, что наши тела – лишь побочный продукт бесконечной игры Природы?

Стремящиеся к духовному развитию задаются еще более сложными вопросами. Можно ли сохранить индивидуальное сознание после смерти физического тела? Гарантирует ли это «спасение» души, продолжающей свой бесконечный путь во Времени? И если вечная жизнь существует, кто или что поможет нам в переходе с земного плана в астральный мир? Сможем ли мы сохранить память о нынешней личности после смерти? Стоит ли вообще ее сохранять в следующем жизненном цикле или отпустить и исполнять новую роль, выданную нам великим продюсером этого творения, Лилой?

Иногда ответы закодированы в вопросах: старое редко вписывается в новое органично. Само время изменяется, и только специальные адаптивные методы могут помочь «старым» душам ассимилироваться в новом мире.

Эти фундаментальные вопросы остаются без ответа даже с появлением высоких технологий, стремящихся обработать вечные философские вопросы, чтобы переварить и оцифровать их, и в итоге втиснуть в управляемые алгоритмы.

Но до того, как торжество технологий превратит эти идеи в мобильные приложения, есть еще время для их осмысления. Осознанная жизнь приобретает первостепенное значение, поскольку растет сама осознанность. Некоторые понимают: пробуждение духа может произойти здесь и сейчас, пока мы все еще обладаем этой уникальной, хрупкой и драгоценной человеческой формой. Тело одновременно и ограничение, и закодированная бесконечность, смертный мясной скафандр и отражение прошлых карм. Да, оно – фабрика новых тел для старых и новых душ, но в первую очередь оно – убежище, приют разума. Возможно ли научиться управлять им за пределами физических параметров, и главное, обновлять программное обеспечение? Открытие силы сознания и новые доказательства его нераскрытого потенциала привлекают тех, кто стремится выйти из ограничивающей матрицы и испытать удивительное состояние единения с собственным духом, невидимым, но осязаемым. Число духовных искателей растет, они становятся все более искушенными и способными различать.

Между тем, духовный шоппинг продолжает завлекать желающих возрастающим разнообразием опытов для переживания. Обилие духовных товаров на полках супермаркета «Просветление» зашкаливает.

И тем не менее, растет потребность в еще более уникальных, эксклюзивных и изысканных духовных переживаниях. Телевизионные проповедники-евангелисты, инструкторы зум-йоги и тантрические целители YouTube вторглись во все возможные ниши, приобретая все большую популярность, настраивая алгоритмы продаж и таргетируя подходящую аудиторию.

И все же поиск истинных учений, знаний и традиций не прекращается. Настойчивые искатели пробуют разные техники и методы, но Путь всегда начинается с поиска заслуживающего доверия Учителя, надежного Гида, настоящего Гуру. И это самая сложная часть Пути.

Что является мерилом Истины, кто может претендовать на ее объяснение другим? Несмотря на то, что мы стремимся познать природу Творца и Его (или Ее) Творение, необходим внешний стимул для продвижения на пути к самореализации, и такой толчок может дать Учитель. Однако, что может вселить в нас уверенность, что современный человек, живущий и дышащий одним с нами воздухом, способен дать ответы на вечные вопросы: что такое Жизнь, в чем смысл человеческого существования, откуда мы пришли, куда идем? Найти истинного духовного наставника можно лишь тогда, когда есть хотя бы намек на ответ на простой, но фундаментальный вопрос: кто такой Гуру?

Логическому уму необходимо подтверждение подлинности всего – любви, веры, преданности. В наши дни метафизические представления проверяются сложными инструментами: мозговые волны поддаются измерению, состояние самадхи можно задокументировать. Но неужели возможно подтвердить подлинность духовного учения с помощью сертификата, как в колледже или университете? Или лучше отказаться от логики и открыть сердце и ум навстречу истинному Гуру? Должен ли это быть прыжок веры или прагматичный выбор? В любом случае, интуитивный ли это выбор или логический, путь духовного пробуждения непрост. Очень сложно постичь глубины и высоты духовных Учителей, если все же посчастливилось их встретить. Разница в частоте колебания мозговых волн осложняет наше понимание состояния тех, кого мы считаем просветленными. Поскольку мы сами не можем испытать высшие состояния, мы предоставляем право воображению и ограниченному восприятию рисовать портрет Гуру.

Прошедший век был щедро благословлен присутствием духовных Учителей. Вдохновляющие и убедительные, они пробудили умы и сердца современников. Бурное развитие Европы и Северной Америки в начале двадцатого века потребовало от людей новых способов адаптации к стремительным переменам. Новые времена требовали изменения самовосприятия, люди нуждались в свежих идеях и методах саморазвития. Именно поэтому Запад так радушно принял йогу.

31 мая 1893 года свами Вивекананда[6] отплыл из Бомбея в Америку, чтобы представлять Индию и индуизм в Парламенте мировых религий. 27 лет спустя, 19 сентября 1920 года, на американскую землю ступил Йогананда[7], прибывший в США с посланием об универсальности Крия йоги[8]. Оба йогина были пионерами популяризации восточной философии на Западе, их вклад в духовное возрождение поистине огромен.

Предвидя изменения в истории человечества, мастера парампары[9] (линии преемственности учителей) подготовили Парамахансу[10] Йогананду для представления этой йоги западному миру.

Бабаджи говорил: «Крия йога, научно обоснованная техника богопознания, распространится по всем странам, помогая гармонизировать народы через личное трансцендентное восприятие человеком Творца».

Мукунда Лал Гош (позже ставший известным миру как Йогананда) популяризовал искусство Крия йоги как самый быстрый способ достижения Божественного. Она резко отличалась от пропаганды религиозных верований. За 30 лет пребывания на Западе Йогананда посвятил в практику йоги более 100 000 американцев и европейцев. Пробуждая интерес к природе духовности и осознанию собственного духа, предлагая методы продвинутого развития самопознания, Йогананда блестяще выполнил свою миссию посланника с Востока. В известном смысле его появление на Западе можно сравнить с возвращением трех мудрецов с Востока, Мельхиора, Бальтазара и Каспара, решивших проверить уже подросшее и порядком возмужавшее общество, в основном христианское. Когда трое королей-волхвов Востока пришли поклониться новому мессии Иисусу, эти маги принесли дары, исполненные духовного смысла. Золото – символ земного царствования; ладан олицетворял божественное; мирра, масло для бальзамирования, – эмблема смерти. С тех пор прошли века, человечество нуждалось в новых символах, стимулах и смыслах.

С помощью Крия йоги Йогананда одарил Запад методами применения Воли, Действия и Силы в духовных поисках. Благодаря ему и учителям этой древней традиции, революционная идея познания Бога через познание самого себя начала триумфальное восхождение. Невозможно перечислить здесь всех, кого вдохновила история Йогананды, но их достижения и победы ярко отражают эволюцию человеческого духа. История жизни Йогананды, описанная в «Автобиографии йога», изменила жизнь миллионов людей. Но что именно впечатлило читателей? Упорство, с которым молодой человек искал тайное знание? Обилие мистических предзнаменований и событий или отвага открытого сердца и настойчивость в вопрошании о природе вселенской любви? Каким бы ни был ответ, ясно одно: мы, люди, жаждем вдохновения теми, кто прошел путь к Истине до нас.

С 1946 года, после публикации «Автобиографии йога» Йогананды, никаких заметных публикаций биографий Мастеров йоги той же линии не осуществлялось. И тем не менее учение сохранилось, традиция продолжает существовать и развиваться, поскольку это учение универсально, эффективно и неподвластно времени. Современники, интересующиеся самопознанием, заслуживают знакомства с продолжением этой истории. Жизнь и творчество Йогананды оказали сильное влияние на судьбу человека, который является нынешним духовным наставником той же линии. Написанная для всех тех, кто идет тернистым путем духовного развития, и для просто интересующихся, авторизованная биография йогина «Пробуждающий» рассказывает о невероятном путешествии к вершине духовных достижений современного йогина и учителя, способного описать неописуемое и передать современникам аутентичные принципы и знания.

Пятый Гуру линии Махаватара Бабаджи[11], Шри Шайлендра Шарма несет подлинное учение Крия йоги в новое столетие, направляя учеников на пути йоги и жизни. Не чудотворец или современный святой, а реализованный йогин, он исследует связь с главным божеством – Матерью Землей. По его мнению, достичь состояния бесконечного единства со вселенной возможно лишь тогда, когда наш собственный Дух становится нашим Гуру, а разум – учеником этого Духа.

Книга, которую вы держите в руках, может показаться необычной и даже провокационной (особенно тем, кто до сих пор считает йогу учением об асанах). Это история о Духе, Времени, о дороге к самопознанию и пробуждению. О Пробуждающем.

Герой данной биографии настоял, чтобы представиться читателю собственными словами: «Перед вами история моей жизни и личных наблюдений за реальностью с йогической точки зрения. Она не имеет ничего общего с кастами, религиями или национальностью. Это история о пути сына Земли, который ценит и восхищается Природой и прилагает искренние усилия для познания собственной природы. Не стремясь убеждать кого-либо или осуждать убеждения других, я просто излагаю то, что наблюдал и пережил сам. Если вы найдете эти истории полезными и занимательными – отлично; если нет – ничего страшного».

Вместо предисловия

…Войдя в ворота, я мгновенно заблудилась. Сад кружил меня по дорожкам, между деревьями, заманивал на пандусы дворцов, запутывал в силках дальних закутков. Наконец, совершенно дезориентированная, я приблизилась к дверям большого белого дома. На ступеньках у входа валялась роскошная гирлянда пурпурных роз, рядом стояла рыдающая молодая европейка. Почему эту красивую гирлянду выбросили и из-за чего плачет девушка, было совершенно непонятно. Я почти ничего не знала о здешних традициях, правилах посещения святых мест, этикет ашрамов[12] был мне неизвестен. Было ясно только, что здесь стандартные европейские нормы поведения могут быть не совсем применимы.

…Вошедший в комнату оказался непонятного роста и возраста. Может потому, что все сидели на полу, глядя на него снизу. Или потому, что он появился неожиданно, будто из ниоткуда. Точно можно было сказать несколько вещей: он был могучего сложения, двигался с уверенностью и был очень красив. И болен. Линии на лице, словно вырезанные из бледного мрамора, были высечены резцом боли или болезни. Он был одет в белую курту, с тяжелыми гирляндами рудракш[13], длинные черные волосы спадали на широкие плечи борца или бодибилдера.

Не глядя на присутствующих, поспешно вскочивших при его появлении, он опустился на стоявший в глубине комнаты диван.

Позже я узнала, что он редко садился вплотную к стенам – на их фоне его аура становилась настолько ослепительной, что ее белый неоновый свет пугал новоприбывших. Иногда над его головой появлялись странные прозрачные контуры. Непостоянные, текучие, они принимали коническую форму Шивалингама или гигантской кобры, расправившей капюшон. В тот день ничего подобного я не увидела, возможно, оттого что общее впечатление было страннее всех светящихся аур или силуэтов. Несмотря на силу, сквозящую в движениях и жестах, человек на кушетке выглядел очень усталым. Исходящая от него энергия была не совсем человеческой: тяжелая, беспощадная к любой фальши, лишенная компромиссов и полутонов. Я подумала, что это сила знания.

Никто не пытался прервать тягостное молчание. Не снимая темных очков, он смотрел прямо перед собой без всякого выражения. Бегло просканировав, теперь он глядел «внутрь» меня. Стало некомфортно. Затем сканирование перешло в чистку. Чувство было такое, будто кто-то снял крышку с моего черепа и теперь перемешивал содержимое, наливая туда дезинфицирующее средство, выжигающее весь шлак.

Бесцеремонная невидимая сила выскребала плесень негодования и горечи, скопившихся внутри за долгие годы, питавших неуверенность и разочарование. Ощутив чужеродное вторжение в пространство моего разума, я замерла. Это было болезненное, но непременное условие для исцеления. Требовалась готовность открыть разум, смелость шагнуть в неизвестность. Я должна была остаться здесь и получить полную дозу этой странной терапии.

Не было ни малейшего признака сошествия благодати или духовного света. Предполагаемой благодати просто некуда было приземлиться, так как моя голова была забита накопленным мусором пережитых опытов – там просто не было места для чего-то нового. Позже я услышала термин «Халахала»[14], яд мирского существования, сансары[15]. Все мы были отравлены земным существованием, а здесь, в этом месте, давали противоядие.

А может, это были мои фантазии, проекции и необоснованные ожидания? Чувствовать себя неуверенно в незнакомом окружении совершенно естественно и нормально, однако это место не было нормальным и не поддавалось расшифровке.

…Один за другим, простираясь и кланяясь, люди уходили. Я встала на колени и поклонилась, и шаль упала, закрыв мне лицо. Под плотной шерстяной тканью все прошлые события внезапно потеряли всякое значение, словно на сцену опустили занавес. Когда я поднялась с колен, занавес подняли снова – и началась другая жизнь, как если бы я очнулась в новом, странном мире. Я сказала: «С наступающим Новым годом…». Человек на красном диване отозвался рассеяно, эхом: «Да, с Новым годом»…

…Аудиенция была окончена, пора было возвращаться в гостиницу, но состояние внутренней тишины приземлило меня на ступени пруда. Трудно сказать, насколько глубоки были воды, как глубоко я погрузилась в себя и кто на самом деле во что погружался, однако двигаться не хотелось. Медленные круги расходились по воде, ряска слегка дрожала от легких прикосновений стрекоз, темные силуэты рыб двигались под поверхностью воды, какие-то прозрачные сущности кишели в темных сводах нижнего яруса дворцов. Вокруг не было ни души, хотя шум города за забором не утихал ни на минуту. Ум превратился в не-ум, он больше не хотел калькулировать и классифицировать, он желал навсегда оставаться в этом странном трансе.

…Почему я снова и снова скиталась по Индии? Что хотела найти, что пыталась понять? Калейдоскоп здешней жизни был слишком красочным, чтобы отыскать какие-либо подсказки в его вечно меняющихся мозаиках.

Из великого множества мест я хотела приехать сюда, к этому Учителю, с того самого дня, как увидела его лицо на обложке журнала о йоге почти год назад. Я никого не спрашивала о точном адресе ашрама. Я хотела увидеть и почувствовать все сама, ради чистоты эксперимента и объективности первого впечатления. И Индия, пусть и в довольно рваном ритме, направляла меня к месту назначения. Оставалось выяснить, судьба ли это или цепь случайных совпадений.

В гостиничном номере было холодно. Забившись под тонкий спальный мешок, я попыталась все же осознать события последних трех недель. Они были крайне хаотичны, а поездка в Раджастан почти доконала меня. Сам поход на верблюдах и джипах из Джайсалмера в пустыню Тар был не так уж утомителен, зато сопровождался изматывающей слабостью от банального пищевого отравления. Никогда не знаешь, где поджидает засада. Невинный на вид банановый пирог из «немецкой» пекарни оказался коварным лакомством.

По прибытии из Раджастана в Дели я переночевала в каком-то загаженном клоповнике на Пахаргандже – и все же это было лучшее место для быстрого транзита через этот огромный, похожий на шумный базар, хаотичный город. Ободранная дыра носила снобское название «Замок Кайзера». Если бы кайзер увидел свой замок, его бы хватил удар. Сталактиты из грязи, пыли и какой-то жирной сажи в ванной и под кроватью выглядели так устрашающе, что даже не хотелось гадать о происхождении данной субстанции.

…Декабрь был почти морозным, утренний туман заползал под одежду; из него появлялись и снова исчезали смутно различимые призрачные фигуры, закутанные в шали. Наконец, воронка города выплюнула такси на шоссе. После четырех ничем не примечательных часов такси наконец свернуло с оживленной главной дороги и затряслось на щебенке, маневрируя между выбоинами. Поля были все еще покрыты клочьями того же молочно-белого холодного тумана, но пейзажи изменились. Теперь доминировали сельские просторы, цивилизация осталась позади.

…Городок был заполнен толпами; плотные бесконечные людские потоки расступались перед медленно движущимися машинами. Приближение полнолуния, казалось, подстегивало и людей, и животных. Орали громкоговорители, гудели машины, завывала оглушительная музыка. Тут и там, прямо на дороге, люди простирались в пыли; некоторые ели, другие торговали; матери кормили грудью, многие пели. Разрозненные отряды ошалевших школьников с приколотыми к форме бейджиками, садху[16] в оранжевых одеждах, гуджаратские женщины с тяжелыми серебряными ножными браслетами, обезьяны и рикши, терзаемые непрекращающимся экстазом, двигались в унисон, словно этой грандиозной постановкой управлял невидимый дирижер. Нет, это место точно не походило ни на Ришикеш, ни на Гоа. Комфорт гостевых домов, кафе и джус-баров для европейских туристов остался далеко позади, будто ничего этого и не существовало. Мне ничего не было известно об этих традициях, об этом городе, о том, что ждало впереди.

Кроме чая с печеньем и бананов я уже четыре дня ничего не могла есть. Голова была пуста и звенела даже приятно. И все же это не остановило меня от того, чтобы пройти половину парикрамы[17], – десять километров, – за три с половиной часа, в состоянии полной амнезии. Даже когда безумный нищий начал целовать мои босые ноги, благословляя на путь, я не отшатнулась. Не было ни сил, ни желания уклоняться от уважительного прикосновения его грязных пальцев и губ. Теперь волны коллективного безумия сменились размеренностью движения. Холодная шероховатость асфальта обжигала подошвы босых ног, мелкозернистая мука пыли, поднимаемая тысячами паломников, взрывалась фонтанчиками нежной пудры между пальцами ног. Не было никаких признаков усталости, лишь опьяняющая, наполняющая легкость бытия. Вместо просветления на меня снизошло какое-то чистое и детское счастье. Наверное, это и был долгожданный путь и кратковременная реализация.

…Какого-либо «приглашения» остаться я не почувствовала, но была уверенность, что вернусь, чтобы увидеть этого неописуемого человека, это безумное место, поразившее меня до глубины души своей жесткостью и полным отрицанием любых ненужных ментальных конструкций. Эта земля уничтожала все чуждое ей, энергия святого холма вовсе не ощущалась святой, она выворачивала меня наизнанку, как перчатку. Место требовало полного подчинения и открытости, и я гадала, требуют ли эта йога и этот Учитель того же.

Проснувшись (вернее, очнувшись), я достала блокнот и карандаш и нарисовала лицо, закрытое черными очками. Набросок удался, но в уголках рта таилось что-то горькое. И в то же время выражение лица было спокойным и невозмутимым. В нем была и тяжесть Знания, и абсолютный покой.

Лежа на жесткой гостиничной кровати, я еще не знала, что проведу в этой стране много лет, что эта йога станет частью меня, а человек, чей портрет я только что нарисовала, станет моим Проводником.

…Последующие годы наполнили меня изумлением, восхищением, временами молчаливыми протестами и сомнениями, правдой о себе и мире. Затем пришло постепенное принятие: всего случившегося и того, чему предстояло произойти; внешнего и внутреннего, личного прошлого и коллективного настоящего. Гуру не только открыл мне истину о цели земного существования и причинах моего прихода в это тело. Йога, которой он обучал, показала все невидимые связи и результаты личных кармических деяний, приведших к нынешнему воплощению. Это была не просто разделенная и объясненная мудрость, а внутреннее знание, ставшее частью меня.

Ничто из того, что я слышала или видела на королевском смашане[18] в те годы, не вписывалось в привычные рамки, не укладывалось в узнаваемые закономерности. Незнакомая реальность выпирала из всех форм, как тесто, разбивая любые сосуды, в которых булькал эликсир здравого смысла.

Все попытки осмыслить не-событийность происходящего неизбежно вызывали еще большую путаницу. Упрямый логический ум упорно отвергал все, чего не было в его каталоге. Поначалу он снова и снова выдавал одну и ту же мысль: кто продюсер этого болливудского шоу? Кто умело расставил все эти декорации и подобрал диковинные аксессуары сцены «Дворец и Гуру»? Внешность Учителя поражала: белоснежные одежды, золотые перстни с драгоценными камнями, резной посох в виде черной змеи, тяжелые гирлянды рудракш на широкой груди и уверенная походка… Его ацтекские черты лица были выразительны и полны силы и воли. И даже парочка повсюду сопровождающих его ротвейлеров вела себя так, словно их обучили позировать. Все это казалось заранее отрепетированным, срежиссированным до совершенства. Но вряд ли кто-то кроме самой Жизни отточил эти детали.

Он был совершенным Хозяином совершенного места, последнего места назначения и первой станции прибытия к себе настоящему. Впрочем, чтобы умерить пафос дифирамбов, он часто шутил, что совершенен в своем несовершенстве. Юмор, иногда даже сарказм, был необходим, чтобы ученики познавали величие собственного Духа без отрыва от так называемой нормальной повседневности. Потому что в этой сказке можно было заблудиться.

Услышанное придавало сил, поддерживало и вдохновляло. То, что я делала, меняло мою жизнь. И эпицентр перемен был здесь, в старом белом особняке среди зелени древнего смашана. Находиться рядом с Учителем, транслирующим законы Вселенной, означало присутствовать в поле Абсолютного Разума.

…Неподвижность амальгамы водной глади сонного пруда отражала величественные резные арки и купола дворцов. Шепот эха пустых колоннад, внезапные вспышки полета стремительных стай зеленых попугаев и переливчатые веера хвостов танцующих павлинов, яркость бугенвиллей – все это создавало фон для непрекращающегося действия в состоянии бездействия. Здесь течение жизни расслабляло разум, вызывая почти наркотическое погружение в красоту бытия.

Идея написать книгу возникала и исчезала несколько раз, как взмах крыла бабочки или ускользающая тень птицы; однажды возникнув на периферии сознания, она уходила, только чтобы вернуться. Без полного погружения в жизнь этого места описать Учение и этого Учителя было невозможно. Следовало добровольно раствориться в тяжелой и обволакивающей энергии хозяина этого места, самого древнего смашана, в мерном течении здешней жизни.

Расплывчатое и несформированное вначале стремление придать словесную форму изумлению, всякий раз охватывающему меня при виде Учителя, при звуках рога перед пуджей[19], во время непрекращающегося свидетельствования Знания, которым он делился, постепенно крепло.

Тринадцать лет спустя, самонадеянно объявив Учителю, что время для написания его биографии пришло, я обнаружила, что объективно описать этого человека по-прежнему невозможно. И не только потому, что я была его ученицей, находившейся в его присутствии недели и месяцы. Но и оттого, что стандартный набор дат – рождения, образования, значимых событий – звучал сухо и второстепенно и не имел особого значения. Масштаб личности и кажущаяся абсурдность некоторых ключевых явлений его жизни делали задачу практически невыполнимой. Некоторые рассказанные им самим факты, хотя и подтвержденные абсолютно вменяемыми очевидцами, было трудно принять и осознать. Логика противостояла напору мифов и легенд, относя их к категории предрассудков и вымыслов.

Возможно ли вообще описать цвет неба или природу ветра? В какой-то степени да, так как существует набор критериев; нужно просто действовать в рамках терминов и концепций, и таким (почти научным) способом головоломка может быть разгадана. Однако эти методы хороши лишь для теорий, созданных человеком. Науку о душе преподают в нелицензированных университетах, авторитет которых неоднозначен, а преподавателей аттестуют только небесные комиссии.

Подобные мысли преследовали меня в книжном магазине на Черч-стрит в Бангалоре, в обширном разделе биографий, где я пыталась найти правильный формат для будущей книги.

Магазин был завален тоннами пестрой макулатуры, и многим авторам вообще следовало бы запретить писать. Но писательская полиция явно бездействовала, что было мне на руку. Листая биографии Мао и Папы Римского, Ауробиндо[20] и Дега, Билла Клинтона и Далай-ламы, я поняла: большинство свидетельств об этих людях пронизывала индивидуальность рассказчиков, и их эмоции зачастую брали верх над объективностью. Факты подтверждались исключительно своей общеизвестностью.

Биографии современных духовных лидеров были либо сухими и намеренно объективизированными, либо восторженно-банальными. Некоторые книги были полны чрезмерного энтузиазма и эмоций; даже неопровержимые факты вызывали предсказуемый скептицизм. Стоящие за этими публикациями мотивы были понятны: распространение еще одной «благой вести», обеспечение рекламного продвижения, тонко завуалированный маркетинг. Хотя, справедливости ради, некоторые книги были увлекательны и не тронуты этой невидимой плесенью.

Руководство «Как писать биографию» предлагало лишь скучный набор стандартных разделов. Автобиографии цинично подмигивали с полок и предлагали отмеренные дозы объективности. Наиболее честный и лаконичный формат жизнеописаний, который удалось выловить из густого и мало аппетитного книжного варева, был представлен сборником некрологов знаменитостей, изданным The New York Times. Его страницы содержали сухие емкие и интересные факты. Критика подобного стиля была бы неуместной.

Разочарованная, я вышла из душного книжного магазина и махнула рукой, подзывая авто-рикшу. Мелкий дождь барабанил в лобовое стекло, оранжевые брызги сорванных с ветвей тюльпанового дерева соцветий яркими кляксами пометили мокрый асфальт. Глубоко вздохнув, я поняла: книга уже была написана и ждала, чтобы ее тайно вынесли из астральной библиотеки; ее нужно только немного переформатировать. Редакцию надо делать деликатно, с любовью, не меняя узора, сотканного рассказами очевидцев, почитателей и последователей, друзей, скептиков и агностиков.

Полотно будущей картины уже было разложено на подрамнике абсолютного и бесспорного существования йогина, философа и сиддхи[21], чью судьбу все еще меняли невидимые силы, теневые писатели Книги всех Судеб.

Ранние годы

Семья

Шестого ребенка Шри Химмат Бахадура Шармы и Шримати Гьяни Деви Шармы, родившегося в Бхопале 10 июля 1957 года, назвали Шайлендрой. Он был третьим сыном и последним из детей. Старший брат Махендра был старше его на 23 года, за Махендрой следовали три сестры – Нирмала, Мридула и Пратибха, а средний брат Гьянендра был ближе всего к нему по возрасту.

Несмотря на звучное имя, означающее «Повелитель гор», в первые месяцы жизни ребенок плакал непрерывно и безутешно с перерывами на еду и сон. Неулыбчивый младенец был безучастен к попыткам матери и нянек отвлечь его забавными трюками, обычно хорошо успокаивающими детей. Темные глаза малыша внимательно изучали мир, хотя их взгляд, казалось, был больше обращен вовнутрь, и он совсем не хотел отвлекаться от этого созерцания. Никто не слышал, чтобы он смеялся; малыш вел себя так, будто для смеха не было никаких причин. Наверное, так оно и было.

Первое произнесенное им слово относилось к миру животных, не людей. Ему было около восьми месяцев, когда мать, державшая его на руках, указала на пробегающего пса: «Кутта, собачка!», и он четко повторил это слово. Возможно, оно предопределило его любовь к собакам на всю жизнь. Остальные слова малышового словаря он выучил очень быстро, но разговорчивым это его не сделало.

Ему не было и пяти лет, когда он начал читать на хинди. Еще не умея писать, он знал все буквы и часами читал, и разглядывал последние газетные страницы с комиксами. Как-то так вышло, что ровесники его не интересовали. Он предпочитал компанию взрослых, и ему обычно разрешали присутствовать при их беседах. Взрослые обсуждали интересные вещи, их разговоры не нарушали его обычного задумчивого состояния. Темы, которые они обсуждали, он понимал плохо, но они были гораздо увлекательнее детской болтовни, лишенной, на его взгляд, всякой содержательности.

Отец, выпускник Калькуттского Университета, занимал высокий пост главного судьи штата. Родители были уже женаты, когда Химмат Бахадур Шарма получил юридическую степень. Молодая пара активно участвовала в различных митингах, акциях и маршах против колониального господства Британии. В Дели они лично встречались с Махатмой Ганди, его женой Кастурбой и внучатой племянницей Манубен. Индия переживала радикальное преобразование (одно из бесчисленных в ее истории), политическая и духовная жизнь того времени была яркой и захватывающей.

Среди новых знакомых молодых супругов были видные деятели политической сцены: первый премьер-министр Джавахарлал Неру, его жена Камала, первый вице-премьер Сардар Патель, знаменитый политический и духовный лидер Абдул Гаффар Хан. Все эти люди находились в начале или в расцвете своих политических карьер и исторических миссий. Круг знакомств не ограничивался политиками и активистами; в него входила и Сароджини Найду, известная индийская поэтесса, прозванная «индийским соловьем».

Это была бурная и захватывающая жизнь, и оба супруга наслаждались ею. Однако в какой-то момент дед по отцовской линии, полковник Гулаб Сингх, настоял, чтобы молодая пара перебралась из семейного поместья Шиврам-ки-Гархи, находившегося недалеко от Агры, в Гвалиор[22]. Там Химмат Шарма поступил на юридическую службу и сделал блестящую карьеру. Любой, кто прибывал в город, мог сказать рикше на вокзале: «К дому господина судьи» – и его доставляли по назначению. В точном адресе не было необходимости, отца в городе знали все.

Благодаря отцовской должности, связям и происхождению (семья принадлежала к знатному роду) их дом часто посещали верховные судьи, высокопоставленные чиновники и члены различных королевских семей. Государство предоставляло окружному судье комфортабельные резиденции, и семья всегда жила в больших особняках с многочисленным штатом прислуги.

Просторные усадьбы c горничными и слугами были привычной частью его детства. Возможно, именно поэтому, спустя годы, поселившись в большом поместье с многочисленными работниками, он воспринял это как нечто привычное и даже закономерное.

Привычка обращаться ко всем по имени сформировалась у него в раннем детстве. Из-за его юного возраста и положения отца это не казалось неуважением, и позднее подобная прямота стала частью его характера. Неизменно вежливый, он попросту игнорировал ненужные формальности. А еще это была отличная тренировка социальных навыков. Повзрослев, ни он, ни его братья и сестры не испытывали и тени смущения в присутствии высокопоставленных лиц, какого бы статуса или положения те ни были.

…Его мать была не только красивой, но и очень сильной женщиной, – все знавшие ее признавали этот факт. Говоря, что она сильная, люди подразумевали силу во всех аспектах: мощный интеллект, твердый характер, непреклонные убеждения и несокрушимая любовь. Ее гороскоп показывал экзальтированный Марс, планета войны и мужества наделяла мать поразительной стойкостью. Особенно непоколебимой была воля, дополняющая удивительную для женщины физическую силу. Гьяни Деви во многом опережала время: она отлично водила машину, была искусной всадницей и имела ученую степень в науке аюрведы[23].

Его дед по отцовской линии, достопочтенный Гулаб Сингх, вышел на пенсию в чине полковника армии штата Джодхпур, и полное звание звучало как «Главнокомандующий конно-кавалерийской части».

Обе ветви семьи принадлежали к касте браминов[24], однако их варна[25] была варной воинов-кшатриев[26], и женщины клана могли соперничать твердостью духа с мужчинами. Они были потомками Ашваттхамы[27], легендарного героя-воина, который был не вымышленным персонажем из Махабхараты[28], а реальным человеком. Женившийся семнадцать раз, он оставил многочисленных потомков, и их семья вела родословную от одной из ветвей. Эти брамины не были жрецами, поскольку принадлежали к готре[29] воинов. Может поэтому их семья не была особо религиозной. Как правило, они отмечали только Джанмаштами[30] и Дивали[31], но никогда не звали пандитов[32]. Вместо этого отец и другие родственники сами мастерили алтарь, украшая его цветами и подношениями, – это было единственное, что могло сойти за религиозное поклонение. Перед традиционной ночью Шивы все постились, но без традиционных молитв.

В целом, в семье царила атмосфера тихой веры, без всяких ритуалов; преданность-бхакти[33], монотонное повторение мантр[34] или пение киртанов[35] не приживались в их большом доме. Тем не менее, отец и дяди прекрасно знали индийские писания, свободно говорили и писали на санскрите. Но чтению мантр и проведению пудж предпочитали обсуждение Махабхараты и Рамаяны[36], расшифровку скрытых смыслов и сложных сюжетных поворотов.

Заглянуть в будущее не удается никому. Поэтому, если бы кто-то осмелился предсказать, что младший ребенок клана Шарма будет ежедневно проводить один из самых важных в индуизме ритуалов, подобное «пророчество» было бы встречено с недоверием и, возможно, даже с насмешкой.

Последнее путешествие деда и первые дружбы

Ему было всего пять лет, когда его дед, отставной полковник Гулаб Сингх, оставил тело в возрасте 97 лет. Когда стало ясно, что дед долго не протянет, полчища тетей, дядюшек и дальних родственников, почти двести человек, наводнили их дом.

Комната деда, где он жил последние 30 лет, находилась на первом этаже. Там он и лежал, слабый, но сосредоточенный, готовясь отправиться в последнее путешествие, куда более захватывающее, чем все предыдущие приключения.

У постели деда несли круглосуточную вахту. В течение пятнадцати дней с раннего утра до поздней ночи его отец читал вслух Гиту, а дядья нараспев скандировали любимые мантры деда. На шестнадцатый день дед попросил положить его на пол. По традиции, незадолго до смерти человек должен лежать на земле, чтобы почувствовать ее последнее объятие. Пол был немедленно вымазан коровьим навозом и устелен листьями тулси. Деда положили на импровизированное ложе; он повторял: «Рам, Рам…»

Хотя он был тогда совсем маленьким, эта сцена навсегда осталась с ним: голос отца, читающего Гиту; движения губ деда, безмолвно вторящего шлокам[37], и два больших светящихся шара, внезапно спустившихся с потолка. Почти сразу же эти яркие сферы взмыли вверх, но теперь их было три. Потом все исчезло. В тот момент в комнате находилось 18 или 20 человек, и все видели одно и то же: две светящиеся сферы спустились, три поднялись вверх, и все находившиеся в комнате выдохнули одновременно: «О, он ушел, он ушел!».

Дед оставил тело на полу, так как больше не нуждался в багаже. Конечно, детский ум не смог придать этому осознанию ясность, но ощущение осталось. Уход деда был торжественной церемонией, похожей на свадебную, в которой Смерть брала в жены Жизнь. И Она была прекрасна, потому что посланные Ею изумительные светящиеся золотые сферы не могли быть посланцами темной и страшной бездны…

…Открытое проявление нежностей было редкостью в их семье, и время от времени он чувствовал некую тоску, потребность выявить эту любовь, убедиться, что она существует.

Какое-то время семья жила в маленьком уютном городке Сагар, расположенном в штате Мадхья-Прадеш. Он тогда учился во втором классе и дружил с мальчиком по имени Хари Ом, чья мать была поденщицей – одной из тех похожих на пестрые вкрапления в канву однообразных деревенских пейзажей женщин, вечно склоненных над придорожной травой или мерно машущих серпами и мотыгами в полях.

Однажды он зашел к ним днем, когда мать Хари должна была вернуться с работы. Как у всех деревенских женщин, ее день начинался очень рано. Хари Ом ждал ее, подогревая горчичное масло в кастрюльке на плите. Когда она вошла в дом, Хари взял серп из ее рук и поставил у стены, а затем посмотрел на ее ладони, покрытые волдырями и шрамами, свежими и старыми.

С неописуемой нежностью Хари Ом начал смазывать руки матери теплым горчичным маслом, а та смотрела на сына с любовью. Наблюдая за ними, он испытывал бурю эмоций, и самой сильной была зависть.

…Вернувшись домой, он категорически потребовал от матери взять серп и немедленно отправиться в поле косить траву. И когда от тяжелой работы у нее на ладонях появятся болезненные кровоточащие волдыри, он смажет ее руки теплым горчичным маслом! Это заявление вызвало шквал смеха и шуток и стало домашней легендой. Но он навсегда запомнил выражение глаз матери своего друга и осторожные движения пальцев сына, нежно и почтительно касавшихся ее натруженных ладоней. По той или иной причине эта сцена осталась с ним навсегда. По прошествии лет он был уверен: у друга все сложилось хорошо, поскольку люди с сердцем, наполненным такой любовью, заслуживают лучшего.

…Отец придерживался традиционных взглядов на образование и даже не рассматривал возможность обучения в частных школах или заведениях с английским уклоном. Все дети посещали государственную школу. Первый день в школе был довольно депрессивным. Опасаясь перемен, он не испытывал никакого энтузиазма в связи с началом новой жизни, но вынужден был подчиниться неизбежному. Компания других детей его не привлекала, он хотел выбирать друзей сам. И в конце концов начал это делать.

Поскольку отец был окружным судьей и принадлежал к городской элите, большинство учителей не рисковало отчитывать сына крупного чиновника, чем он и пользовался, редко выполняя домашние задания. Однажды, глядя в окно во время скучного урока, он не услышал, что к нему обратился новый учитель. Тот применял обычные тогда для индийских школ методы внушения. Невнимательный студент получил оплеуху.

Вместо того, чтобы расстроиться или испугаться, он усмехнулся, представив огромную Вселенную, подобную пылинке Землю, и находящуюся где-то на этой крошечной пылинке школу, абсолютно микроскопическую. И в этой школе учитель, размером меньше микроба, давал ему пощечину. Какой абсурд! Справиться с неконтролируемым смехом он не смог, чем только разозлил учителя и спровоцировал еще пару затрещин.

В государственных школах дети разных каст обучались вместе. Его одноклассниками были сыновья прислуги, дети чернорабочих и даже сын мясника (самая презираемая профессия в Индии). Не то чтобы он не знал про существование каст, просто они не были частью его жизни, и он приглашал одноклассников в дом. Мать встречала всех одинаково радушно. Осознание социальных различий начало прорастать позже, и потребовалось довольно много времени, чтобы понять общий смысл социальных рамок.

Их дом находился прямо напротив центральной тюрьмы Сагара. Один констебль регулярно приносил бумаги из суда отцу, когда тот работал дома. Будучи сыном судьи, он обращался к констеблю по имени. Сын констебля был его одноклассником, они часто играли вместе, но кем был отец приятеля, он точно не знал. Семья одноклассника жила в служебных квартирах на территории центральной тюрьмы. Однажды, перейдя дорогу, он направился в скромную квартирку друга. Они играли, когда констебль вернулся домой. По привычке он обратился к полицейскому по имени, спросив: «Что ты здесь делаешь?» Приятель сказал: «Это мой папа…». Мужчине было явно не по себе, он не знал, как обращаться к юному гостю. Ситуация была неловкой, однако он не придал ей особого значения, и дети вернулись к игре.

На следующий день в школе друг неуклюже старался его избегать. В перерыве между уроками он спросил: «Почему ты со мной не разговариваешь?». Сын констебля ответил, что отец запретил ему играть с сыном судьи, заявив, что близкое общение с детьми важных и богатых людей испортит его.

Вернувшись домой, он потребовал у отца пояснений, и они проговорили довольно долго. Отец терпеливо пытался объяснить разницу социальных положений. Оказалось, даже если он сам относится ко всем одинаково, другой человек все равно может чувствовать разницу в их положении, дистанцию. Это поразительное открытие перевернуло его мир, став первым уроком о социальной иерархии и нюансах человеческого поведения.

В последовавшие годы ему пришлось встретиться с бесчисленными представителями различных каст и варн. Некоторые происходили из очень скромных семей и многого достигли сами. Другие, будучи отпрысками благородных родителей, не имели ни капли достоинства и чести. Хотя и предопределенные законами кармы, правила социальной иерархии были крайне запутанными. Он предпочитал следовать кодексу сердца. С сыном констебля они остались друзьями.

Жена слуги

Их клан был огромен; бесчисленные тети, дяди и кузены жили в четырехэтажном доме вековой давности. Со временем к нему пристроили еще несколько жилых зданий. К моменту его рождения в своеобразном поместье проживало не менее 150 теток, дядюшек и бесчисленных кузенов. Сосчитать точное количество членов семьи ни по количеству порций, приготовленных на обеды и ужины, ни по бесконечным чашкам чая, который пили с утра до вечера, было невозможно. В огромном хозяйстве требовалось много обслуги. История одного мальчика на побегушках, жившего в доме, оставила в его памяти заметный след, хотя в то время он сам был ребенком.

Занятый с раннего утра до поздней ночи, этот паренек вечно сновал с подносами, одеждой, сдаваемой в стирку, тряпкой или веником – в зависимости от приказов хозяев. Он был одним из бесчисленных слуг, никто не воспринимал его всерьез, но сам паренек выполнял обязанности очень тщательно. Добрый, искренний, хотя и неграмотный, он занимал самую нижнюю ступень даже в иерархии слуг.

Когда юноша достиг совершеннолетия, почтенный господин судья, его босс, распорядился женить его на девушке из той же деревни. Никогда не посещавшая школу молодая жена тоже не умела читать и писать и была воспитана в патриархальных традициях индийского севера. Обычаи эти были настолько древними, что изумляли горожан. Они инстинктивно улавливали их глубокий смысл, однако неизменная практичность повседневной жизни вызывала у них насмешливое отношение ко всему патриархальному.

Молодая жена слуги все время держала лицо закрытым, что само по себе было неудивительно, так как этот обычай был широко распространен во многих деревнях. Также она ежедневно выполняла абсолютно непостижимые для горожан ритуалы.

Каждое утро она простиралась ниц перед молодым мужем: «Пожалуйста, простите меня за то, что во время сна мои ноги могли случайно коснуться вас». Совершив собственные омовения, она обмывала водой большой палец ноги мужа и пила эту воду. Но это не все: даже будучи замужем, она никогда не произносила имя мужа вслух. Это не был суеверный страх невезения. Имя мужа являлось именем ее личного божества, ее Господа и повелителя, и она не могла осквернить его речью. Женщина произносила его про себя, приходя в храм собственного сердца. Дети пытались заставить ее сказать имя мужа вслух, но она так и не сделала этого: называла его «он», или «они» во множественном числе.

Возможно, современные феминистки осудили бы данные практики, списав их на недостатки образования. Сегодня подобные традиции (возможно, совершенно справедливо) объявлены торжеством патриархии, нарушением женских прав и основных свобод. Однако для жены слуги это был единственно приемлемый образ жизни. Ее безграничная преданность отцу ее детей и мужу, данному ей Господом, не позволяла фамильярно звать его по имени.

По мере того, как обитатели дома наблюдали этот ежедневный спектакль, их отношение к женщине и к ее мужу начало постепенно меняться. Хотя тот и оставался всего лишь слугой, к нему начали относиться с растущим уважением. Невозможно было пренебрежительно обращаться с тем, кого ежедневно почитали как божество. Молодая женщина была умна и трудолюбива, знала множество лекарств и рецептов, и со временем заняла почетное положение среди домашней прислуги. Супружеская пара прожила достойную жизнь. Когда слуга умер, его хозяин, уважаемый судья, продолжал помогать вдове с воспитанием и образованием детей. Один из их сыновей стал государственным служащим, что было огромным успехом. Семье неграмотных выходцев из деревни удалось вырастить первое поколение тех, чья судьба должна была обязательно измениться к лучшему…

Семья бывшего работодателя относилась к вдове с уважением, ее всегда приглашали на свадьбы и праздники. Позже, повстречав тысячи людей и наблюдая различные вариации людских судеб, он всегда считал за честь знакомство с этой женщиной, изменившей жизнь собственного мужа одной лишь силой преданности. И неважно, была ли эта любовь исполнением долга и данью старым традициям или проявлением изначальной созидающей силы женского начала. Вместе с этими воспоминаниями его детская память безотчетно впитала твердую убежденность: безоговорочная поддержка женщины дает мужчине силу и вызывает уважение других. Конечно же, с учетом многих других факторов. Сила женской энергии созидания щедро питала тех, кому посчастливилось принимать ее. Благословение женщины было волшебным эликсиром, выражением изначальной силы, породившей весь этот мир. Нужно было лишь завоевать сердце Шакти[38].

Город. Книги. Время

Свернувшись в чаше долины чешуйчатым голубым драконом, город вытягивал голову на север и щетинил гребень древнего форта. Гвалиор не был обычным шумным индийским городом, по крайней мере, ему он таковым не казался. Да, на улицах многолюдно и шумно, но воздух пропитан ароматом невысказанной тайны, известной всем, но обсуждавшейся немногими. Иногда его посещало странное чувство, что знавшие эту тайну местные жители продолжали рождаться здесь, поколение за поколением возвращаясь на эти выбеленные солнцем узкие улочки, к легендам о свободолюбивых бандитах, милостивых правителях и спрятанных сокровищах. Вероятно, они надеялись найти волшебное золото и верили в удачу. Почти каждый слышал о сокровищах или пытался их найти. Спрятанные джиннами или королями клады были тут, совсем рядом; по рукам ходили всевозможные карты, где они были помечены. Однажды он видел план, нарисованный на изъеденной по краям и вытертой по сгибам старой верблюжьей шкуре. На ней расположение клада было привязано к нескольким достопримечательностям: от колодца нужно было идти к старому дереву, затем свернуть налево перед храмом – и так далее. К сожалению, эта весьма подробная схема была нарисована задолго до того, как Гвалиор стал городом. Застройка сделала местность неузнаваемой, указанные ориентиры исчезли, различимы были только форт и два-три сохранившихся храма. Теперь город окружал величественную крепость со всех сторон.

По легенде, парящий высоко на скалистом плато над голубоватым морем плоских городских крыш форт был построен джиннами за одну ночь. Шесть соединенных между собой бастионных башен покрывали орнаменты, изображающие слонов, леопардов и уток. Васильково-синие, лазурные, желтые, изумрудно-зеленые пигменты росписей не выцветали, хотя были извлечены из лепестков цветов и листьев растений много веков назад. Прохладные, гулкие подземелья были отличным местом, чтобы скрываться от городского шума и суеты. Словно гигантский корабль, форт плыл по волнам современности, чуждый новым ритмам так же, как ледокол чужд льду. Приговоренный стоять на якоре посреди переменчивого моря города, форт молча наблюдал за ним.

Было известно, что в форте (или под ним) жила целая колония джиннов. Иногда, когда у женщин-джиннов были сложные роды, туда звали акушерок из города. Повитухам платили за работу кучками пепла или пригоршнями холодных углей, которые превращались в алмазы или золото на выходе из ворот форта. Сказки или нет, но он лично видел монеты джиннов, и этот факт убедил его в существовании параллельных миров, где обитали совершенно неведомые людям существа.

Дед его одноклассника владел кондитерской перед главными воротами форта в старом городе. Однажды он закрывал магазин позднее обычного; в те времена электричество все еще было роскошью, и лавки закрывались рано. Внезапно вошел высокий и очень смуглый человек в тюрбане, скупивший весь запас сладостей, несколько килограммов. Вместо купюр покупатель расплатился так называемыми кожаными монетами: кружочки золота весом в грамм были закреплены в кусочках мягкой коричневой кожи. На следующий день хозяин намеренно оставался в магазине допоздна, и тот же человек пришел снова, и снова купил несколько кило сладостей, расплатившись этими же монетами. Так продолжалось несколько месяцев, пока незнакомец не перестал появляться. Продав золото, семья разбогатела, но несколько монет осталось на память. Одноклассник показал одну: плоский золотой диск без всякого тиснения был вставлен в мягкую коричневую кожу, пахнущую мускатным орехом.

…В последние три года перед выходом отца на пенсию семья проживала недалеко от Гвалиора, в Шивапури, бывшей летней столице королевской семьи. В 1967 году их посетил известный астролог – среди высокопоставленных чиновников было принято советоваться со звездами. Вся семья собралась со своими астрологическими картами, и астролог по очереди толковал их. С годами многие из тех предсказаний сбылись, однако самый запоминающийся прогноз получил младший сын уважаемого судьи. «Что бы этот мальчик ни делал в жизни, он потерпит неудачу во всем». Ему тогда едва исполнилось десять, но он ответил без колебаний: «Тогда я вообще ничего не буду делать».

Линия жизни, также часто называемая линией земли, на его ладонях отсутствовала, как и линия ума. Линия сердца была четкой, но двух других попросту не было, и это озадачивало всех, кто видел его ладони. Они стали проявляться позже, после того как он начал заниматься йогой. С годами он пришел к убеждению, что астрология надежней хиромантии. Изменчивые и непредсказуемые линии на ладонях могли появляться или исчезать под влиянием неизвестных факторов. Звезды же были неизменны.

…Настоящей его страстью было чтение, но учебники и домашние задания он ненавидел. Научившись читать задолго до школы, он считал книги лучшими проводниками и верными друзьями. Времени на скучные домашние задания попросту не хватало – настолько увлекательны были любимые книги, которые он поглощал сотнями. К десяти годам он прочел множество библейских историй и индийских мифов. Библия и Ветхий завет были подобны захватывающим триллерам. Читая о приключениях Иисуса, он сопереживал Ему, но больше всего впечатлился физической силой Самсона.

Джек Лондон совсем не протестовал против соседства на одной книжной полке с Шекспиром и Вольтером; великие литераторы увлекали в путешествия, открывая захватывающие миры. Лет в 17 он случайно наткнулся на повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»[39] и полюбил эту книгу навсегда, запомнив практически наизусть, однако по-настоящему понял смысл только годы спустя. А еще были бесчисленные комиксы. Они распаляли воображение, наполняя идеями, порождая внезапные повороты мысли и развивая способность оценивать самые фантастические сюжеты. В какой-то момент ему стало ясно, что все вокруг него: дома, мосты, машины, рукотворные предметы, объекты и научные изобретения – продукты чьего-то воображения. Порождаемое силой ума воображение было самой мощной энергией в мире. Когда годы спустя его спрашивали о феномене так называемой «силы воли», он отвечал, что это ничто иное, как контролируемое воображение, чей сильный поток порождает огромную энергию. Управляя этой энергией, можно двигать миры. Этот мир, выдуманный Создателем, был лишь одним из Его снов о Вселенной. Снящиеся Творцу миры жили и развивались независимо от воли Сновидца. И он тоже был частью великого Сна, но хотел проснуться…

…Лучшее определение жизни, которое он встречал, принадлежало известному американскому автору Нилу Гейману. Героиней комикса была Смерть, и один из ее «подопечных» спрашивал: «Ты знаешь о Жизни больше, чем кто-либо другой. Скажи, что это?» «Жизнь – неизлечимая болезнь, передающаяся половым путем, с неизбежным летальным исходом…» Лаконичное определение звучало абсолютно верно, хотя не всегда сухие факты были голосами Истины. Жизнь была чем-то намного, намного большим.

Несмотря на увлечение чтением, за ним закрепилась репутация посредственного ученика, и он едва сдал выпускные экзамены в колледже. Родители сокрушались: «Он не пошевелит и пальцем, чтобы получить надлежащее образование! Что ждет его в будущем?». Отец предсказывал головокружительную карьеру нищего. Вежливо выслушав очередную порцию родительских увещеваний, он снимал с полки новую книгу.

В старших классах они с двоюродным братом начали пропускать занятия, уезжая на велосипедах на окружающие холмы, где сидели часами, глядя на купола Бирла Мандир, возвышающиеся над городом, верхнее озеро и трущобы Шимала. На закате Гвалиор напоминал огромный светящийся улей; соты домов источали золотой душистый мед жизни, и все вокруг было склеено этой густой невидимой субстанцией. На обратном пути они гнали велосипеды по запутанным улочкам старой части города, мимо рынка «Махарадж Бада», чьи мерцающие разноцветные огни превращали лавки в сундуки с сокровищами, будто ушедшая эпоха так и не ушла полностью. Мозаика сотен окон-осколков гигантского разбитого зеркала светилась в спускающейся ночи, и в них заглядывала восходящая луна. Все объекты отражали мир с разных углов, и он казался разным, но всегда потрясающе цельным и гармоничным.

Далекое эхо прошлого и хаотичные гудки настоящего сплетались в имена будущего. Мир был огромным, но не пугающим. Его мысли были разрозненны, и упорядочить все эмоции было невозможно, хотя нужды спешить с постижением порядка вещей не было. Невидимая могучая сила пронизывала все вокруг, и хотя точно определить ее источник он не мог, пульс ее узнавался во всем. Ежегодные урожаи и смена времен года, матери с младенцами на руках, задиристые подростки и иссохшие старики на порогах домов, краски и запахи, звуки и очертания – весь этот постоянно меняющийся спектр мирского калейдоскопа был знаком и комфортен. Но корни этой самой привычности прорастали извне, из-за пределов знакомого ему мира. Огромная реторта Жизни раскачивалась в слепящей Пустоте в такт Времени, и он инстинктивно угадывал магическую природу неслышной мелодии, но соотнести и соразмерить собственную сущность с амплитудой ее звуков пока не мог.

Тогда он еще не знал, что Время станет темой его первой книги.

Эпические истории из жизни Гулаб Сингха

…Индуистский календарь Викрама Самвати[40], основанный на солнечных годах и лунных месяцах, опережает западный григорианский примерно на 57 лет. Как и вся страна, их семья жила по индийскому календарю; когда дед рассказывал о военных приключениях в 1976 году, все понимали, что события происходили на рубеже веков.

Во времена британского владычества их прадед Тахат Сингх был джагирдаром княжества Кайтхал. Тогда джагир был разновидностью феодального землевладения или пожизненного поместья. Назначенному джагирдару предоставляли полномочия управлять поместьями и собирать налоги; часть собранных податей составляла его доход, а остальное шло в казну. Могущественный владелец земель, казначей и защитник границ, джагирдар отвечал за благополучие подданных. Тахат Сингх относился к своим обязанностям очень серьезно.

…В тот день, возвращаясь с рутинного объезда полей, он наткнулся на группу британских солдат, пытавшихся надругаться над деревенской девушкой. Джагирдар вмешался, вмешательство переросло в сражение, и вскоре семеро английских солдат были мертвы – Тахат Сингх владел мечом мастерски. Рыдающая девушка убежала в деревню; спешившийся джагирдар успокоил лошадь. Он ни о чем не жалел. Тела солдат были повешены перед главными воротами форта Кайтхал, и лорду Дафферингу, тогдашнему вице-королю Индии, это совсем не понравилось. В Кайтхал отправили войска, и небольшая армия Тахат Сингха потерпела поражение. Ему с семьей приказали покинуть город до заката.

Обычно джагиры со всеми подданными переходят по наследству, однако Тахат Сингх, де-факто правитель Кайтхала, навсегда потерял право на княжество. Семья выехала из города с наспех собранными пожитками.

К тому времени Тахат Сингх уже был дедом. У его сына Бхагавана Сингха было трое сыновей, и Гулаб Сингх был младшим. Он хорошо запомнил день, когда дед выехал из форта, ведя за собой небольшой караван. Сидя в седле с прямой, как обычно, спиной, Тахат Сингх даже не оглянулся на оставленный форт.

Нищенствовать им не пришлось, у семьи были средства к существованию. В 1888 году, после потери княжества, прадед купил в районе Агры пять деревень, снова став землевладельцем. Фермерство приносило достаточно средств для удовлетворения базовых потребностей, и все же мужчины семьи не могли себе позволить бездельничать. Столкнуться с новыми реалиями жизни пришлось каждому, и в какой-то момент Гулаб Сингх устроился на службу. Он получил хорошее образование, и потому был незамедлительно нанят телеграфистом в отдаленный район Ассама. Но вскоре там началась Кала-азар, черная лихорадка. Сначала заболел один из его слуг, а затем люди начали умирать десятками. Гулаб Сингх посылал отчаянные сигналы SOS начальству, однако помощь так и не пришла. Хотя в округе умерло много народу, он выжил. Проведя поминальные ритуалы для умерших, Гулаб Сингх телеграфировал в главный офис об отставке. И зашагал в сторону Бирмы, подальше от эпидемии. Никаких определенных планов у него не было.

Добравшись до одного из приграничных городов, измученный долгой дорогой, он сел в тени дерева, чтобы дать наконец отдых натертым ногам.

…Богатый торговец наблюдал за бесплодными усилиями работников усмирить только что купленного необъезженного жеребца. Видя, что горе-наездники не могли, да и не так уж старались обуздать разъяренное животное, он впал в сильнейшее раздражение.

Гулаб Сингх обратился к нему: «Могу я попробовать, сэр?».

Торговец с сомнением взглянул на худого юношу с впалыми щеками: «Ты же вот-вот от голода умрешь, тебе ли укрощать скакунов…».

«Позвольте мне попробовать, и убедитесь сами». Гулаб Сингх принадлежал к знатному роду и, помимо прекрасного образования, владел мастерством верховой езды. Мягко уговаривая жеребца, он начал водить его по кругу, успокаивая. Затем, выбрав подходящий момент, одним прыжком взлетел в седло, и жеребец сорвался в бешеный галоп. Проскакав километров десять, оба утомились. Жеребец перешел на медленную рысь и вскоре полностью подчинился всаднику. Подъезжая к площади, Гулаб Сингх потерял сознание от усталости, но со взмыленной лошади не упал. Купец распорядился отнести юношу в свой дом и дать ему отдохнуть. Вечером они разговорились, и торговец впечатлился тем, насколько бегло его гость говорил на санскрите, фарси и английском. Гулаб Сингха немедленно приняли на работу управляющим по экспорту древесины, а в дополнительные обязанности входило чтение Бхагавата-пураны пожилой матери босса.

Прошло несколько месяцев. Однажды вечером он, как обычно, читал вслух. Сидящая в кресле пожилая женщина мерно дышала, и было непонятно, слушала она или спала. Его это и не волновало, он был поглощен звуками санскритских шлок, оказывавших на него одновременно трансовый и отрезвляющий эффект. Дойдя до той части, где Шри Кришна наставлял Уддхава[41], Гулаб Сингх испытал прилив духовного озарения и погрузился в состояние вайрагьи[42]. Его охватило странное безразличие и отрешенность от всего мирского. «Аскетическая незаинтересованность» во всем, что могло вызвать привязанность или даже зависимость у большинства людей, наполнила его до краев. Подобно укусу осы, это ощущение пронзило сердце иглой тоски: по иной жизни, иным знаниям, по отречению от боли бытия и от мирских удовольствий. Вскоре он покинул Бирму, отправившись на Кумбха Мелу[43] в Аллахабад[44]. На поиски гуру.

В то время в Аллахабаде жил знаменитый мудрец, духовный наставник махараджи[45] Патиалы, Раджендра Сингх. Гулаб Сингх попытался посетить его даршан, но получить аудиенцию Гуру было почти невозможно, – ему отказывали раз за разом. Судьбу Гулаб Сингха изменила телеграмма, посланная махараджей Патиалы своему наставнику. Сообщение было на английском, и принесший телеграмму садху не смог ее прочесть. Поняв, что это его шанс, Гулаб Сингх вызвался перевести послание.

«Просто сделай это!»

«Я прочту ее Гуру только лично».

Его привели к мудрецу, и Гулаб Сингх без запинки перевел телеграмму с английского на безупречный санскрит – и попросил посвящения. Он его получил. Прошло еще несколько месяцев, он переехал вместе с Гуру в ашрам в Патиале и остался там надолго. Учитель был молчаливым и скромным человеком, носившим только набедренную повязку и проводившим дни в наблюдениях за муравьями, детьми, птицами и играющими щенками. Однако мудрость Гуру была безмерна, и все, чему он обучил Гулаб Сингха, осталось с учеником до последнего вздоха.

Обладавшего живым умом и сильным рвением Гулаб Сингха через некоторое время назначили махантом (главой) ашрама в Патиале. Шептались, что он может даже стать преемником Гуру. Теперь он носил одежды из прекрасных тканей, еду ему подавали на серебряных блюдах, но внутренняя неудовлетворенность и беспокойство нарастали. Он спрашивал себя: «И что дальше? Здесь нет и следа вайрагьи, все это имитация, маскарад. Что я здесь делаю?». Он попросил разрешения уехать на некоторое время, и Гуру сказал: «Поезжай. Чему быть, того не миновать».

…В поезде его опознал контролер, и Гулаб Сингха задержали на станции под незначительным предлогом, а контролер связался с его семьей, разыскивавшей его все это время. Подоспевшие братья почти силой отвезли блудного сына в родительский дом, где его тепло встретили счастливые отец и мать. Но отрекшийся от мира странствующий монах никого особо не интересовал, и через месяц его насильно женили.

Прошло время, и Гулаб Сингх вернулся в ашрам, чтобы рассказать Гуру о неожиданных переменах в жизни. Мудрец сказал: «Теперь это твоя судьба. Выполняй свои мирские обязанности, а потом, когда захочешь вернуться в ашрам, приходи». Учитель видел судьбу Гулаб Сингха и знал, что карма иногда бывает слишком сильна, чтобы с ней бороться. Сделать садху из странствующего брамина с душой кшатрия было такой же безнадежной затеей, как попытка напиться воды из сита.

Для Гулаб Сингха началась так называемая нормальная жизнь, и он честно пытался к ней приспособиться. Пять деревень, купленных прадедом, приносили кое-какой доход. Но прохладный ветер отречения ерошил мысли Гулаб Сингха, вайрагья все еще гнездилась в его сердце, и в какой-то момент он передал землю фермерам.

…Ему представилась возможность поступить на престижную должность, и Гулаб Сингх решил заручиться поддержкой принца Джодхпура, бывшего одноклассника и хорошего друга. Принц представил его отцу, махарадже Джодхпура. Его величество сказал, что данная позиция не соответствует статусу сына джагирдара, но он может назначить его полковником конной кавалерии. Гулаб Сингху было чуть за двадцать, и адреналин авантюриста бешено пульсировал в его крови. Он принял участие в Афганской войне 1892 года, и собственноручно написанное королевой Викторией письмо гласило, что «…полковник Гулаб Сингх – герой Афганской войны, обладающий всеми выдающимися военными качествами…».

Однако полковник Г. Сингх не был последователен в карьерном росте. После войны он оставил службу и вернулся в деревню. И вскоре снова стал испытывать внутреннее беспокойство. В это же время он познакомился с подпольным движением, участники которого боролись с британским владычеством и планировали ограбление банка. Или, точнее, мирную экспроприацию.

В Калькутте Гулаб Сингх умудрился имитировать подпись важного британского чиновника так ловко, что по поддельным векселям заговорщики получили 200 000 рупий, – для того времени баснословные деньги. 170 000 рупий передали революционному лидеру Рас Бехари Бозе, который позже бежал в Японию, а Гулаб Сингх вернулся в деревню с кругленькой суммой в 30 000 рупий.

В Шиврам-ки-гархи (их родовом поместье на берегу Ямуны) долго скрывать такое богатство было невозможно, и завистливые родственники донесли на него в полицию. Векселя и большую часть денег конфисковали, а Гулаб Сингха арестовали и отправили в Калькутту для публичного суда.

Индийских националистов обвиняли в «ведении боевых действий против правительства», и грандиозный процесс по делу революционеров длился целый год: с мая 1908 по май 1909 года. В деле Гулаб Сингха обвинение не смогло доказать, что подписи принадлежали именно ему – они были подделаны так искусно, что отличить их от оригинала никто не мог. Неубедительность доказательств привела к полному снятию обвинений. Арестовавший Гулаб Сингха полицейский тоже присутствовал в зале суда. Покидая скамью подсудимых и проходя мимо этого офицера, Гулаб Сингх негромко сказал ему: «Я сделал это, а теперь выхожу на свободу». Офицер ответил: «Счастливчик…». И действительно, удача ему сопутствовала практически во всем.

Ожидая суда в Калькутте, Гулаб Сингх познакомился в тюрьме со Шри Ауробиндо. Там будущий знаменитый йогин и основатель интегральной йоги испытал первые мистические и духовные переживания. В деле Ауробиндо также не было обнаружено веских улик, и будущего махариши освободили. Вскоре Ауробиндо Гош оставил политику ради духовного пути и перебрался в Пондичерри, а Гулаб Сингх вернулся к себе в деревню, но поддерживал переписку со Шри Ауробиндо еще долгие годы.

Вся жизнь Гулаб Сингха была чередой вызовов самым необычным обстоятельствам. Однажды махараджа Джодхпура готовился к встрече с вице-королем Индии, где должен был предстать в полном церемониальном облачении. Ему принесли парадный меч, но тот плотно застрял в ножнах. Рослые раджастанские гвардейцы охраны проблему решить не смогли, и случайно оказавшийся во дворце в тот день и наблюдавший за безуспешными попытками Гулаб Сингх вызвался: «Ваше сиятельство, могу ли я попробовать?». Офицеры сдержанно улыбнулись: по сравнению с широкоплечими дюжими охранниками полковник Сингх был довольно худощавого телосложения. Повесив меч на потолочный крюк ножнами вверх, Гулаб Сингх всем весом повис на рукояти, и клинок выскользнул с мягким звуком пробужденной стали. Махараджа зааплодировал. Гулаб Сингх всегда верил в смекалку.

Худощавый, среднего роста, полный энергии, он был обладателем шикарных густых усов и неугасимого энтузиазма. Однажды кто-то принес новую двустволку, и он одним выстрелом сбил воздушного змея, приговаривая: «Отличное ружье…». Полковнику Сингху тогда было около 92 лет, и он все еще любил покрасоваться. В общем, стиль его жизни полностью соответствовал фамилии, означавшей «лев».

В семнадцатом веке один из предков спас махараджу Биканера от тигра и был удостоен почетного титула «Сингх». Традиционно он предназначался только для кшатриев, но их предок, очевидно, был особым брамином, и титул перешел к потомкам, став фамилией.

От историй Гулаб Сингха веяло славой эпических сражений, острым ароматом приключений и смертельных опасностей, в них сквозила горечь поражений и сладость нектара побед. Дед прожил долгую жизнь, напоминающую тропический шторм или циклон: порывистые ветры и ливни чередовались с солнечными днями и полным штилем, и Гулаб Сингх наслаждался каждой минутой.

…Полное имя внука звучит так: «Шайлендра Бахадур Сингх Шарма». Опустив почетный титул «Сингх», который с гордостью носил его дед, он подписывает свои книги просто «Шайлендра Шарма». Со временем люди стали обращаться к нему по имени, полностью созвучному избранному им пути: «Гуруджи», Учитель.

Гангстер, паан и визит в тюрьму

В последний год его учебы в школе окрестности Гвалиора и несколько других областей, Бхинд и Морена, прославились на всю Индию благодаря бандитским формированиям дакойтов. Два самых известных лидера бандитов, Мохар Сингх и Мадхо Сингх предпочитали, чтобы их называли «баагис», – повстанцами. Они не грабили бедных, а в лучших традициях Робин Гуда брали в заложники богачей и распределяли полученный выкуп среди нуждающихся сельских жителей.

В конце концов, в 1972 году Мохар Сингх и его соратники сдались известному лидеру социалистов Джаяпракашу Нараяну по договоренности, подтвержденной самой Индирой Ганди. Это соглашение освобождало их от смертной казни. Однако все юридические обязательства и формальности должны были быть соблюдены в соответствии с индийским законодательством, и бандитов временно водворили в тюрьму Гвалиора. Эта новость произвела фурор, в газетах даже напечатали интервью с Мохар Сингхом.

«Спор из-за моего земельного надела длился так долго, что в 1958 году я восстал против системы и был вынужден взять в руки оружие, чтобы бороться за справедливость. Мы были загнаны в угол изнурительной правовой системой, лишившей меня и многих других людей элементарных законных прав». После того, как Мохар Сингх убил человека, выкуп за его голову достиг 300 000 рупий. По тем временам это была довольно большая сумма.

…Забросив домашнее задание, он читал интервью и представлял себе великана, современного супер злодея, ожившего героя комиксов. История невероятно увлекла его, Мохар Сингх был живой легендой, и он должен был увидеть этого дакойта! Один из его дядьев был государственным прокурором и часто приезжал из Морены в гвалиорскую тюрьму для подготовки рассмотрения дела дакойтов в суде. Когда дядя навестил их в очередной раз, он обратился к нему: «Возьми меня с собой в тюрьму, хочу увидеть этих знаменитых разбойников, отнявших сотни жизней…». Дядя нерешительно возразил: «Ты слишком мал, чтобы смотреть на преступников». Но он был непреклонен, и в конце концов решили, что через пару дней за ним пришлют полицейский джип. Других членов семьи эта идея совершенно не вдохновила, и он отправился в тюрьму один.

По прибытии выяснилось, что дядя был очень занят. Зарывшись в тонны папок и бумаг вместе с другими представителями обвинения, он обрабатывал дела бандитов. Провести экскурсию и показать племяннику основных «персонажей» взялся один из младших офицеров.

В тюремном дворе его глазам открылся настоящий пикник: одни бандиты отжимались и упражнялись, другим делали масляный массаж; еда и сладости готовились в гигантских котлах тут же, под присмотром многочисленной челяди, а скучающие полицейские были скорее наблюдателями, чем охранниками. Все это напоминало большой праздник, просто проходящий в тюрьме. Сопровождающий офицер показал ему самых известных бандитов и даже представил некоторым из них. На лицах людей лежал отпечаток совершенно особой, спокойной уверенности, граничащей с готовностью отнять жизнь без малейшего колебания. Глаза их были пусты и невыразительны, взгляд скользил медленно и оценивающе, как у торговцев скотом, бесстрастно оценивающих состояние стада. Он ощутил себя ягненком. Видеть в одном месте такое скопление преступников, отнявших множество людских жизней, было крайне дискомфортно. Атмосфера тюремного двора больше не казалась праздничной, внутри шевельнулось приглушенное эхо страха. Стоя у ворот, он поджидал полицейский джип, который должен был отвезти его домой, и совершенно не был готов к сюрпризу: Мохар Сингха везли в больницу на медосмотр на том же джипе. Из-за того, что дакойт сдался добровольно, особой суеты по поводу безопасности не было, заключенного сопровождали четверо полицейских и инспектор, и все выглядели довольно расслабленно. Решили, что сначала Мохар Сингха доставят в больницу, а затем уже подбросят до дома племянника прокурора…

В машине Мохар Сингх уселся прямо напротив. От него веяло опасностью и уверенностью. У бандита было мощное тело борца, а бандитская гордость – огромные усы, – были замысловато закручены в кольца. Узнав, что сидящий напротив него юноша – племянник прокурора, дакойт дружелюбно обратился к нему, называя его «лаллу», «молодой человек». Ему еще больше стало не по себе.

Джип подъехал к больнице. Рядом с воротами стоял киоск с пааном[46], и бандит скомандовал инспектору полиции: «Остановись и купи паан для лаллу». Машина затормозила. Лаллу, которого бандит решил угостить пааном, замер, не решаясь возразить. Все вышли из машины: четверо дюжих полицейских, здоровенный Мохар Сингх и испуганный лаллу. Заказали паан. Через несколько минут весть о присутствии самого Мохар Сингха распространилась как пожар, и вокруг их небольшой группы начали собираться горожане. Дакойт, смотревший на зевак, как волк на овец, обратился к нему: «Лаллу, тамаса те хоге? – хочешь посмотреть шоу?» и повернулся к продавцу паана: «Дай стакан воды». Тот повиновался, протянув стакан трясущимися руками. Осушив его в несколько глотков, дакойт сделал угрожающее движение пустым стаканом в сторону толпы, проревев: «Ну что, задроты?!» Толпа отхлынула, как волна; несколько человек в панике упали на землю, и через минуту улица была абсолютно пуста. Дакойт рассмеялся: «Видишь, лаллу, понял, как оно?». От этого шоу у лаллу перехватило дыхание.

Остальная часть поездки прошла без происшествий. Главаря бандитов сопроводили в больницу, а его самого довезли до дома. Приключение было скорее тревожным и будоражащим, но в тот день он увидел нечто уникальное: силу человеческой воли, рассекающую волю других, словно нож, проходящий через мягкое масло. Волю, создающую и человека, и его репутацию.

…В архиве районного полицейского отделения Бхинды до сих пор хранится потрепанная папка с документами. Пожелтевшие от времени страницы досье сухо констатируют, что Мохар Сингх был «безжалостным, жестоким и закоренелым преступником, которому было предъявлено обвинение в 325 преступлениях, в том числе в 85 убийствах». Отбыв в тюрьме восемь лет, бывший бандит стал председателем поддерживаемого партией БДП[47] муниципалитета Нагар в своем родном городе Махегаон, но политику так и не полюбил. В газетном интервью он открыто говорил: «Я понял, что есть гораздо большие преступники – политики». В 2020 году человек, который мог разогнать толпу пустым стаканом, умер в возрасте 92 лет.

…Читая о смерти Мохар Сингха, он вспомнил вкус паана, перепуганную толпу и торжествующий смех разбойника. По кармическим законам, забравших человеческие жизни должен судить астральный суд, но ему почему-то казалось, что дух Мохар Сингха был настолько силен, что мог выдержать любой приговор, даже астральный.

Прошлые жизни. Махадев

В индуизме традиция сбривать первые волосы ребенка очень важна, почти обязательна. Церемония мундан – один из 16 ритуалов очищения, известных как Шодаша Самскара. Считается, что ритуал избавляет ребенка от всего негатива прошлой жизни и способствует умственному и духовному развитию, ведь волосы, с которыми родился ребенок, хранят кармические воспоминания, поэтому их лучше быстро удалить. Если их не срезать, ребенок может не «принять» «новых» родителей. Повторяющиеся воспоминания маленьких детей о странных местах, именах или событиях обычно воспринимаются как память о прошлой жизни. Порой эти вспышки воспоминаний причиняют беспокойство и должны быть «исцелены».

Существует поверье, что, если посадить ребенка на гончарный круг и вращать против часовой стрелки семь или одиннадцать раз, воспоминания о прошлых жизнях будут стерты. И тогда все опыты прежних воплощений, вместе с привязанностями, болью, желаниями и ментальными отпечатками не окажут тормозящего воздействия на развитие души в нынешней жизни.

Церемония Мундан состоялась, когда ему было три или четыре месяца, не слишком рано и не чересчур поздно. Никаких признаков связи с прошлым он не обнаруживал, но с пяти лет постоянно повторял два слова (или имени): Бартоли и Мартоли, и никто не знал, что они означают. Играя с собаками, он давал им эти имена; слова были абракадаброй, волшебными кодами, таинственными мантрами из прошлого (или будущего). В Гуджарате, Одиссе и Уттаракханде существовало несколько небольших деревень с такими названиями, но искать какие-либо зацепки или исследовать возможные связи никто не собирался.

Примерно в том же возрасте он заявил, что будет писать книги, когда вырастет. О чем будут эти будущие произведения, сказать затруднялся. Наверное, комиксы, поскольку представить, что его сможет заинтересовать какой-то другой жанр, он не мог. Также он сообщал всем интересующимся, что будет жить в огромном доме, похожем на дворец и окруженным стеной, где неподалеку будут три строения и пруд со ступенями. И еще там будут люди, много людей. На протяжении следующих 3–4 лет, во время семейных праздников, он рассказывал гостям о будущих дворцах… Нет, он не утверждал, что станет королем, так как уже был полноправным владельцем этого места. Сказать, где именно расположен этот дворец и по какому делу к нему будут приходить посетители, он не мог, но уверенность в том, что это случится, была непоколебима. Удивляясь размаху детского воображения, взрослые улыбались, и, конечно же, никто не воспринимал эти истории всерьез. Но он был непреклонен. Кусочки мозаики будущего были настолько реальны, что он считал ниже своего достоинства доказывать очевидное.

Иногда к его дяде, известному врачу-аюрведисту, приходили садху, и время от времени дядя сам навещал этих аскетов – и брал его с собой. Садху частенько курили чиллумы[48], набитые не табаком или гашишем, а какими-то аюрведическими травами. Однажды, когда ему было восемь или девять лет, один садху дал ему почистить трубку. Гладкая керамическая трубка легла в ладонь так естественно, будто он держал ее раньше. Странное ощущение охватило его, словно что-то изнутри нашептывало: «Это было частью твоей жизни, помнишь?».