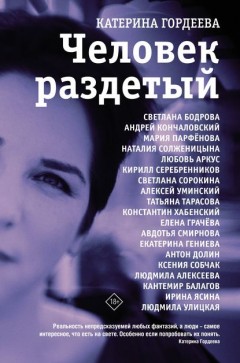

Человек раздетый. Девятнадцать интервью

© Гордеева К.В., 2019.

© ООО “Издательство АСТ”, 2019.

В книге использованы фотографии Ольги Павловой, Солмаз Гусейновой, Виктора Горячева, Елены Рифеншталь, Андрея Рыбакова, Анны Шмитько, Юрия Роста, из личного архива Светланы Бодровой и агентства РИА Новости

Автор и редакция благодарят за предоставленные материалы интернет-издания Colta.ru, «Медуза», «Правмир», «РБК Стиль», «Такие дела».

Предисловие

Со стороны кажется – ну что такое взять интервью? Ерунда. Вот ты приходишь, спрашиваешь о том, что тебя интересует, человек, сидящий напротив, отвечает, ты киваешь, старательно сочувствуешь, пытаешься понять, задаешь следующий вопрос. Когда вопросы кончаются, все пожимают друг другу руки и расходятся. И интервью готово. Но, разумеется, всё сложнее.

Один важный для меня человек, чьего интервью я добивалась несколько лет, как-то написал мне в ответ на очередную просьбу встретиться и поговорить под запись: «Давай начистоту: я не рискну. И вот почему: ты найдешь ход туда, куда я не хочу, чтобы входили. Но, уверен, я не успею отсечь; когда ситуация станет необратимой, ты уже по уши окажешься в моем “не хочу”. Все герои от тебя выходят раздетыми. Так, что ли. Ты не нападаешь, но не даешь шанса укрыться. Поэтому я предпочту другие площадки, чтобы рассказывать о себе: там будет зло, весело или просто мило, но без ненужных и поворотов, и углублений. Прости, пожалуйста. Скорее, это знак уважения к тебе».

Интервью этого человека, к сожалению, в книге не будет – оно так и не случилось. Много раз встречаясь по разным другим поводам, под запись мы так и не поговорили.

Возможно, мой неслучившийся герой прав. Я представляю себе интервью двойным сеансом психоанализа, после которого каждый из участников уже не будет, не сможет быть собой прежним. Во время такого сеанса становится очевидным, что претворять в жизнь замысел и притворяться – совсем не одно и то же. А мы ведь все понемногу притворяемся, даже самые лучшие из нас. Самые лучшие, думаю, тщательнее и основательнее других. И потому – им страшнее. Их легче ранить.

Многие полагают, будто роль интервьюера в том, чтобы «достать» собеседника: вывести на чистую воду, поймать на несоответствии, загнать в угол.

Я так не думаю.

От себя не убежишь, как быстро ни бегай. Любой говорящий проговаривается, если не помешать, не испугать, не поторопить.

Как правило, я готовлюсь к интервью долго: читаю, выписываю, размышляю. Пытаюсь понять и, что важнее, «прорепетировать». Иногда репетирую наоборот: сама отвечаю на свои же вопросы, как будто я – это тот, кто мне отвечает. Знаю, звучит немного странно.

Я часто вижу свои интервью во сне: те, что уже случились, те, что предстоят завтра, те, которым никогда не бывать. Не было ни единого раза, чтобы увиденное совпало с реальностью. Реальность непредсказуемей любых фантазий, а люди – самое интересное, что есть на свете. Особенно если пытаться понять даже самых запутанных из них. Собственно, в том и состоит профессия интервьюера. Ну, это если спрашивать меня.

Катерина Гордеева

Девятнадцать интервью

Интервью первое

Светлана Бодрова

Бодрову я знала задолго до того как с ней познакомилась: встречала в коридорах телецентра «Останкино», слышала от общих друзей – Чулпан Хаматовой и Сергея Кушнерёва. Во всех разговорах – Светка. Из разговоров выходило, что она сильная, талантливая и очень гордая. Я слышала о ней так много, что выходило, будто мы и вправду знакомы, дружим. Слышала обо мне, видимо, и она – у нас общий круг. В общем, когда в первый раз я ей позвонила, мы говорили на «ты». Я сказала: нужно, чтобы она дала интервью. Не попросила, не спросила, так и сказала: «Мне нужно, чтобы ты дала интервью». До меня ей звонила Чулпан и тоже, как выяснилось, сообщила без всякой сослагательности: «Ты должна дать Кате интервью».

– Зачем? – спросила меня Бодрова по телефону.

– Чтобы всё, что с тобой происходило, было зафиксировано единственно возможным способом: правдиво, с твоих слов.

Она еще спросила:

– А кому это надо?

– Например, мне, – ответила я простодушно.

Представить, что за пятнадцать лет с того момента, как ее муж, отец ее детей, ее единственная любовь, актер, режиссер, телеведущий Сергей Бодров пропал без вести, Светлана не дала ни одного интервью, я не могла. Но она действительно никому ничего не рассказала. Интервью, о котором мы только что условились, должно было стать первым. Но почему-то мне это не приходило в голову.

Если честно, я шла говорить не о Бодрове, а о другом Сергее – Кушнерёве, последнем романтике российского телевидения, бывшем главном редакторе телекомпании ВИD, создателе программы «Жди меня», моем кумире. Но вот я вошла, мы сели с Бодровой на кухне, от смятения перешли на «вы». И я спросила:

– Как вы познакомились с Сережей?

– С каким? – переспросила она.

Я уточнила: «Речь о Кушнерёве». И тут же стало понятно: мы будем говорить об обоих.

Квартира Бодровой кажется как будто недостроенной. В разговоре выяснится: не кажется, так и есть. Эту квартиру они с Сергеем купили за несколько месяцев до того, как Бодров улетел снимать фильм «Связной» в Кармадонское ущелье. И пропал без вести. Переезжала Светлана уже без мужа. С двумя маленькими детьми, Олей и Сашей, на руках.

Кое-где ремонт так и не начался. Кое-где – так и не закончился. Но уютно. На стенах – картины Светланы, она рисует. В гостиной портрет Бодрова. Не такой, какие обычно висят в домах погибших. Другой. Как будто папа и муж вышел в магазин и скоро вернется.

Мы, разумеется, сидим на кухне. Первые час-полтора еще вскакиваем открывать форточку для каждой сигареты. Потом плюнем, перестанем отвлекаться на ерунду. Кухня в облаке дыма. На Свете черная водолазка. Она делает ее светлую кожу еще светлее, глаза – ярче. И придает разговору какую-то окончательную неслучайность: надо расставить всё по своим местам, записать, запечатлеть все истории такими, какими они на самом деле были. Из первых рук. Из ее рук.

– На тридцатилетии телекомпании ВИD, которое отмечалось в начале октября 2017 года, вас не было. Почему?

– Меня пригласили, но я отказалась прийти. Не считаю для себя возможным после всего случившегося.

– Речь о передаче «Жди меня»?

– В том числе.

– Вы проработали в программе четырнадцать лет и уволились из нее вместе с создателем «Жди меня», ее главным редактором и главным редактором телекомпании ВИD Сергеем Кушнерёвым. С вами ушла большая часть команды. Можно ли говорить, что с этого момента «Жди меня» – уже другая программа?

– Не знаю. По крайней мере, ко мне эта программа больше не имеет никакого отношения.

– Вы видели «Жди меня» на НТВ?

– Да. Но комментировать не хотелось бы. Очень больно. Помните, когда убили Влада Листьева, все проекты, созданные им, начинались с титра «Проект Влада Листьева». Так вот, «Жди меня» надо начинать с того, что это «Проект Сергея Кушнерёва». Это честно, это правильно, это дань уважения человеку, за счет бесчисленных идей, таланта и бессонных ночей которого сейчас работают эти люди: произносят слова, им придуманные, пользуются всем тем, что он придумал, – я имею в виду огромный проект «Жди меня» – Кушнерёв отдал его не по доброй воле: у него его детище отняли. А теперь пытаются всех убедить в том, что сохранилась какая-то преемственность, что всё в порядке. Нет. Не в порядке. И нет никого из нашей старой команды в новой «Жди меня», включая ведущих. Но в базе, которая осталась, два миллиона писем тех, кто ищет друг друга. Эти люди ни в чем не виноваты. Поэтому я, конечно, смотрела: мне важно знать, что происходит и будет происходить с программой, в которой я проработала столько лет.

– А в ВИDе вы сколько работали?

– С 1991 года. Так получилось, что я окончила Московский институт геодезии, картографии и аэрофотосъемки, а в стране был полный развал, непонятно, куда идти. В глубине души я всегда мечтала снимать кино, но, наверное, даже не посмела бы тогда произнести это вслух. Я металась по Москве в поисках работы: какие-то советско-американские предприятия, кооперативы, что-то еще. И тут звонит приятель и говорит: «В программу “Взгляд” администратор нужен. Ты не хочешь пойти?» Я дар речи потеряла. Потому что тогда я, конечно, как и вся страна, фанатела от телевидения. Это во-первых. Во-вторых, у меня была подружка Наташа Бодрова – вот ведь какая судьба, да? – ее мама, тетя Таня Бодрова, до сих пор работает на Первом канале, а тогда работала на молодежном канале радиостанции «Юность». И мы с Наташкой бегали к ней в «Останкино». И это был другой, волшебный мир: останкинские коридоры, кофе в буфете в граненых стаканах, миндальные круглые пирожные и маленькие пирожные с грибочками. Это всё завораживало. Иногда, замерев в каком-то из этих останкинских коридоров, я думала: «А вдруг я тоже здесь буду работать?»

Так что когда мой приятель позвонил, я прямо оторопела: работать во «Взгляде»? Да это же мечта! Речь ведь о том самом «Взгляде», ради которого вся страна замирала по пятницам у телевизора. И я побежала со всех ног. Тогда всё это еще относилось к молодежной редакции Гостелерадио СССР, у меня до сих пор хранится удостоверение с золоченой надписью! А пятница была отдана программам телекомпании ВИD – «Музобозу», «Взгляду», «Полю чудес» и другим. У ВИDa тогда уже было много программ. Было принято, что руководитель каждой программы прикипал к административному составу, который с ним работал. Мы пришли одновременно с Ромой Бутовским[2]. Когда нас стали оформлять в штат, надо было определиться, в какой именно ты программе, и Рома сказал: «Я хочу во “Взгляд”». А со мной вроде как всем и так было понятно: я пошла в «Музобоз». Это была моя стихия. Я проработала в этой программе с четвертого выпуска до самого последнего.

– Телевидение девяностых совсем не похоже на нынешнее?

– Ой, нет, это просто несопоставимо. То телевидение для меня прямо любовь. Такой атмосферы и свободы, как тогда, не было никогда. И возможности состояться такой больше никогда не было. Представьте: мы имели возможность своими руками создавать новое телевидение, потому что старое на наших же глазах развалилось.

– Карьеры – из администраторов в корреспонденты и режиссеры или из монтажеров в ведущие – это ведь тоже про телевидение девяностых. Кажется, тогда в телецентр мог прийти кто угодно с улицы и получить шанс.

– Конечно! К тому же нам подфартило: мой учитель Иван Демидов[3] отправил нас с Ромой учиться. Тогда на Шаболовке существовал Институт повышения квалификации работников телевидения. И мы учились и монтажу, и тому, как устроен режиссерский пульт, и самой профессии.

– Вы ведь еще делали «Акул пера», так?

– Конечно. Я иногда даже думаю с ужасом, что я сама, своими руками взрастила эту желтую прессу в нашей стране. Но было так: в конце ноября пришел Иван Демидов: «Вот, Свет, надо такую вот какую-то программу нам сделать, чтобы журналисты сидели в студии, вопросы, герой…» Всё как-то ни шатко ни валко, ничего конкретного. Я говорю: «Ну, подумаю». А он, уже выходя из аппаратной, произносит: «Свет, я забыл тебе сказать. В эфир выходим второго января».

– Вышли?

– Вышли, конечно. Первым героем был Валерий Леонтьев. И всё получилось! Тогда иначе не могло быть. Это была какая-то счастливая смесь невозможного фанатизма и любви к профессии: никакой личной жизни, все живут с зубными щетками на работе, для всех работа – это дом родной, а никакого мира за пределами телецентра как будто не существует. Мы не то чтобы горели на работе. Мы просто этим жили и были счастливы. Хотя и ругались, и ссорились, и умирали от недосыпа. Иногда я даже не могу поверить, что я своими глазами видела такое телевидение почти двадцать семь лет тому назад, что всё это со мной было. Представляете, у меня с 1991-го до 2014 года была только одна запись в трудовой книжке: телекомпания ВИD.

– А как вы в программу «Жди меня» пришли? Как и кем она была придумана?

– Для меня все началось со звонка Кушнерёва: «Светка, а ты не хочешь делать со мной замечательную программу “Жди меня”?» И я говорю: «Хочу». – «Тогда приезжай прямо сейчас. Мы готовим съемки». Съемки были назначены уже через два дня. Эта программа в самом начале называлась «Ищу тебя». Ее придумали Андрей Разбаш[4] и журналистка Оксана Найчук. Несколько выпусков в прямом эфире вышли на канале РТР. Кушнерёва в программу позвал Разбаш. Но на РТР что-то не получилось. Найчук оставила за собой название «Ищу тебя». А Кушнерёв стал программу допридумывать. «Жди меня» в том виде, в котором все ее знают, впервые выйдет в эфир в 1999 году на Первом канале.

– Как сам Кушнерёв попал в ВИD?

– Он пришел в ВИD из «Комсомольской правды» в 1992-м или в 1993-м. При этом ВИD же базировался не в «Останкино», а на улице Лукьянова. Там были монтажки, в которых посменно монтировали и «Взгляд» и «Музобоз». Я, собственно, монтировала свой «Музобоз». И взглядовские меня страшно бесили: они монтировали ночью и постоянно задерживали аппаратную. Расклад был такой: мы же шоу-бизнес, крутыши, а эти – журналисты со всей своей политикой и правдой жизни, ну их! И мы всё время друг друга поддевали в этой очереди на монтаж. Помню, после того как они взяли Сережу Бодрова, я стояла над ними, когда они монтировали, и говорила: «Кого это вы взяли? Он как-то так говорит, что его не смонтируешь, – вот вы и сидите так долго». Мне отвечают: «Это артист».

– Вы до знакомства с Бодровым разве не видели его на экране?

– Нет. Причем за несколько недель до нашего знакомства мне в одном простеньком видеопрокате на проспекте Мира ребята, которые как-то скатывали все последние новинки и у которых всё всегда было, вдруг предлагают: «Посмотрите, “Брат” вышел, наш фильм, очень хороший». Я говорю: «Я наши фильмы не смотрю». Ну не смотришь – и не смотришь, ладно.

– И «Кавказского пленника» не смотрели?

– Нет. Зато «Кавказского пленника» посмотрел Сережа Кушнерёв. Он тогда был главным редактором «Взгляда». И позвал Бодрова. Вначале в эфир, а потом в кадр.

– То есть посадить Бодрова в кадр, сделать ведущим – это было решение Кушнерёва?

– Ну конечно, да. Сперва во «Взгляд» пригласили Сергея Владимировича[5] и Сережу как гостей. Прямо во время эфира у Кушнерёва глаза загорелись, и он решил позвать Сережу ведущим. Он как-то почувствовал, что Бодров из нового поколения, он герой этого поколения – вот это Кушнерёв в нем разглядел. У него был потрясающий талант – сразу видеть человека. Они после того эфира разговорились, пошли куда-то в бар, там долго продолжали разговор. Потом созванивались, встречались. Серега [Бодров] не сразу решился. Ну как-то был, по его словам, не готов. Но Кушнерёв же умеет заводить своими идеями, он же страшно увлеченный! В общем, уговорил. И Бодров сам загорелся. И они уже как сцепились, так и не расцеплялись – на работе, после работы всё время что-то придумывали, обсуждали: «А давай так, а давай так?» Они мгновенно оказались на одной волне.

Знаете, когда в фильме Юрия Дудя[6] я услышала своими ушами, как Александр Михайлович Любимов[7] рассказывал, как «заметил этого молодого», меня это возмутило. И маму Сережину это тоже возмутило. Человек на голубом глазу говорит: «Я его заметил, я его увидел, я его пригласил». Нет! Никакого отношения к приглашению Бодрова во «Взгляд» Любимов не имеет. Они никогда не были друзьями, у них никогда не было теплых отношений. Скажу больше: когда в нашем доме, в нашей семье случилась трагедия, Саша Любимов не позвонил ни мне, ни маме Сережиной. Не предложил помощь и не спросил: «Света, как ты?» Хотя он с готовностью участвует во всех фильмах про Сережу, представляясь его большим другом.

Друзей – их вообще очень мало. Когда все кому не лень про моего Сережу делают фильмы на разных каналах, меня поражает количество людей, мне незнакомых, которые выдают себя за друзей Сережиных. Может быть, они когда-то раньше были друзьями? Не знаю. Но пока мы жили с Сережей, в нашем доме появлялись регулярно только четыре человека: Сергей Анатольевич Кушнерёв, Сергей Михайлович Сельянов[8], Алексей Балабанов и еще Володя Карташов, художник, который погиб вместе с Сережей. Всё. Сейчас остался только Сельянов, с которым мы встречаемся, к сожалению, очень редко. А Балабанова уже нет. И Сережи Кушнерёва тоже нет.

– А как вы познакомились?

– На самом деле, и с Кушнерёвым, и с Бодровым мы познакомились одновременно в 1997 году. Мне, как одному из лучших работников телекомпании ВИD, пообещали отпуск в любой точке мира, где захочу. Я выбрала Ниццу. А потом они Ниццу зажали и говорят: «Взгляд» едет на Кубу, они будут работать, а ты – отдыхать. Садясь в самолет, я ненавидела «Взгляд» и всех этих людей, с которыми мне придется почему-то провести свой отпуск. Ну и я им не понравилась. Кушнерёв потом вспоминал: «Фифа какая-то в очках вся из себя». Но в самолете мы с Кушнерёвым неожиданно разговорились. Разумеется, про телевидение. Я, конечно, про своих «Акул пера», что хочу менять формат, что-то добавлять. Он все больше слушал. Потом он мне рассказал, что тогда подумал: ну да, вроде не дура, можно и поговорить. А лучший друг Кушнерёва – Бодров, у них общий «Взгляд», бессонные ночи, которые они в спорах и разговорах проводили на даче Кушнерёва в Валентиновке. И в самолете они рядом сидели. Но, к несчастью, во время полета пилотам сообщили, что у Кушнерёва в Москве умер отец, очень известный московский нейрохирург. И Кушнерёв вынужден был первым же рейсом улететь обратно в Москву. А Бодров остался.

И вот там, на Кубе, мы вдруг как начали с ним разговаривать… Я почему-то прекрасно это помню: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: «Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад». Мы, знаете, были как неотлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь.

– То, что этота самая любовь, вы оба поняли сразу и одновременно?

– Знаете, я пыталась стенки какие-то строить, конечно. Я-то привыкла жить одна, я была взрослая – тридцать лет, мне казалось, что я никогда уже не выйду замуж и никогда у меня не будет детей; я была уверена: в моей жизни есть и будет только одно – работа. И я этим защищалась. Но Серега не отпускал. После Кубы мы с ним практически не расставались.

Хотя нет: сразу по возвращении из Гаваны мой Сережа должен был с Сережей Кушнерёвым поехать на рыбалку на Дон. Они давно договаривались. На целых две недели. Там, куда они ехали, не было связи. И вдруг мне на пейджер от Бодрова приходит сообщение. Очень теплое, личное, нежное такое. И я думаю: «Ну почему? Ну ведь если есть связь, что же он, не может позвонить мне?» Потом оказалось, что это Петя Толстой был там с ними на рыбалке, но вернулся раньше. И Серега дал ему вот такое поручение. Но я же не знала! Скучала, конечно: только вроде встретились – и расстались зачем-то. И вот тут-то я и пошла в свой видеопрокат на проспекте Мира: «Ну давайте мне уже этого “Брата”, о котором вы говорили». Они: «Ты ж не хотела смотреть». – «Ну, не хотела, теперь захотела». Взяла я кассету и, пока его не было, посмотрела ее, наверное, раз сто пятьдесят пять. Потом он приезжает. И мы уже не расстаемся, всегда и везде вместе. Как-то вечером я ему предлагаю: «Ой, у меня такие ребята классные есть тут в одном видеопрокате. Пойдем выберем что-то, посмотрим». Мы с ним заходим. У ребят челюсть отвисает, и они на все вопросы отвечают односложно. «Есть чего посмотреть?» – «Ничего нет». – «Ну а что-то новенькое, интересное?» – «Ничего нет вообще». И Серега говорит: «Хороший, действительно, у тебя видеосалон, богатый выбор». И только он вышел – они на меня набрасываются: «Ты зачем его сюда привела? Нас же посадят теперь!» Это же были времена, когда фильмы подпольно записывали. Уже на улице мы с Серегой поняли, какая дикая картина у них сложилась в голове: сперва я отказываюсь смотреть «наше» кино, потом требую «Брата», а потом прихожу к ним с главным героем. Боже, как же мы ржали с Бодровым тогда.

– А Кушнерёв? Он стал вашим общим другом или так и остался Сережиным?

– Поначалу в моей жизни был только Бодров. Он заполнил собой всю мою жизнь. Но мы, конечно, общались с Сережей [Кушнерёвым]. Я уже успела побывать в его Валентиновке, где они с Серегой [Бодровым] так любили целыми вечерами, ночами напролет что-то придумывать.

Как-то мы с моим Серегой в Валентиновке у Кушнерёва крепко разругались. Это было самое начало: он со своим характером непростым, у меня тоже характерец не самый покладистый. Я хлопнула дверью, прыгнула в машину – я же крутышка: шоу-бизнес, машина, мобильный телефон. И я от них – вжух! – умотала. Мне потом Сережа рассказывал, как Кушнерёв вдруг говорит: «Сережа, ты не хотел бы на Свете жениться?» А Бодров отвечает: «Хотел бы очень. Она не хочет». И весь наш уже серьезный роман, по сути, развивался в Валентиновке. Потому что мы каждый день после съемок, после каких-то дел приезжали туда. У Сережи в этом доме даже была своя комната. И мы подолгу всегда засиживались. Мы все были молоды, с горящими глазами, одной группы крови.

Но Кушнерёв, когда мы только поженились, подревновывал Серегу малость. Мы же тогда еще не работали вместе. А у них все проекты, все мечты общие, и из-за меня, выходит, у них меньше оставалось времени на ночные посиделки в Валентиновке. Но они всё равно урывали себе время. Помню, в ночь известного урагана 1998 года я осталась у мамы на даче, а Бодров с Кушнерёвым – в Валентиновке. И когда полетели все эти деревья, меня такой ужас охватил! Я была беременна нашей старшей дочерью Олей и думала: «Господи, наверное, Сережа там переживает за меня!» А мобильные тогда не везде ловили. Я еле дождалась утра, чтобы доехать до ближайшей точки, где была связь. Звоню Кушнерёву: «Серега, ты передай, чтобы Бодров не переживал, у нас всё нормально». Он говорит: «А чего случилось-то?» Я: «Так. А у вас был ураган?» – «Ураган? Какой ураган? Ну, у нас свет отключали ненадолго. Мы как раз за компьютером сидели, придумывали там кое-что. И еще думаем: какого черта свет выключили! Ну, свечку зажгли». Только он трубку положил, выходит на крыльцо – а у него там вековая елка лежит. В десяти сантиметрах от дома упала! А они сидели в своих идеях и ничего не заметили!

Короче говоря, и они вдвоем, и мы втроем сидели в Валентиновке у Кушнерёва и говорили до бесконечности о проектах, о планах – обо всем! И наш с Серегой [Бодровым] роман неотделим от этих разговоров. Именно на этом фоне и именно с подачи Кушнерёва мы с Сережей решили, что свяжем свою жизнь надолго. А с Кушнерёвым с этих самых дней мы были друзьями. Самыми близкими, наверное, друзьями. До самого последнего дня его жизни – 27 февраля 2017 года.

– А потом вместе работали в «Жди меня» – и вместе оттуда ушли.

– Да. И я хочу сказать, что мы никогда бы не ушли из «Жди меня». Мы бы и делали эту программу до последней возможности. Мы ее любили. Это была больше чем просто программа. Особенно для Сережи [Кушнерёва]. Не знаю, с чем сравнить, сравнение с ребенком какое-то глупое… Это была его жизнь. Он придумал потрясающую систему поиска по всему миру потерявшихся людей, алгоритм, при котором вот в этих двух миллионах писем два ищущих друг друга человека находились бы за две минуты. Можете себе представить? И когда сейчас я слышу, что Александр Михайлович Любимов говорит в кадре: «Мы», «Мы думали, как искать», я вообще не понимаю: кто вот эти «мы»? У меня такое ощущение, что я все эти четырнадцать лет, наверное, на Луне где-то была или на Марсе. И как-то пропустила участие Александра Михайловича в этой истории. Но нет, я сидела в «Останкино», в аппаратной, рядом с человеком, который создал всё это на моих глазах и у которого в жизни не было ничего важнее и значимее «Жди меня». Я видела, как Кушнерёв это придумывает, я видела результаты его бессонных ночей, реализацию его задумок, о которых он даже, может, и не рассказывал, но «Жди меня» – это была его воплощенная мечта, которая жила и развивалась.

– В пресс-релизе новой «Жди меня», которая теперь выходит на НТВ, фамилии Кушнерёва нет.

– Любимов в первом выпуске программы произносил в эфире фамилии Кушнерёва и Бодрова, который, между прочим, к «Жди меня» не имел отношения. Но зачем-то надо вот ему было прикрываться этими именами. Зачем-то надо выдавать себя за друга Бодрова. Хотя, повторю, они не были друзьями. Знаете, после некоторых событий, думаю, для Бодрова было бы оскорбительно, если бы Любимова называли его другом.

– О чем идет речь?

– Я расскажу только один эпизод. Балабанов начал снимать «Брата 2». Должны были снимать в 1998 году, но не нашли деньги. Помню, как мы встречались – я, Сельянов и Сережа – с Любимовым и с Ларисой Синельщиковой[9], которая тогда уже работала в ВИDе, и просили их помочь с деньгами. Сельянов, помню, стучал по столу: «Это будет народное кино!» Но денег на съемки не было. Сельянов их нашел только в 99-м. В том же году, еще до съемок «Брата 2», Сережа Бодров принял решение уйти из «Взгляда».

– Почему?

– Потому что ему надо было дальше развиваться, что-то делать, не останавливаться. Он, конечно, хотел снимать кино, писать сценарии, писать книги. Он понимал, что телевизионная рутина затягивает.

Сережа – человек очень свободолюбивый. А на телевидении полно каких-то обязательств. Когда нет развития, тебе кажется, что ты топчешься на одном месте и у тебя дальше ничего не происходит. В один прекрасный день ему всё окончательно надоело, и он решил уйти. Кушнерёв очень глубоко переживал его уход. Но они как-то это решили между собой. Моя позиция была такой: «Сережа, что ты ни сделаешь – я тебя во всем поддержу». Серега [Кушнерёв] его, конечно, уговаривал, какие-то приводил аргументы, это был их мужской разговор, не знаю какой, не буду говорить. В итоге Кушнерёв всё понял и принял. Но в руководстве ВИDа уходом Бодрова были недовольны. Даже мне звонили из телекомпании.

– Кто звонил?

– Помню, что звонила Лариса Синельщикова: «Уговори его». Я ответила: «Это даже не обсуждается. Какие уговоры могут быть? Он взрослый человек, который самостоятельно принимает решения».

Был недоволен и Любимов. Наверное, он понимал, что «Взгляд» в основном смотрели из-за Бодрова. Его это очень обижало, я думаю. Это было видно, например, когда он быстрее Сережи спешил сказать фразу «Все только начинается», хотя Кушнерёв написал ее специально для Бодрова, это была Сережина фраза.

Мне кажется, с некоторой завистью Любимов относился к Сереже еще и потому, что понимал: их время (того «Взгляда» 1987 года) прошло. Поколение выросло, а Бодров стал символом нового поколения, молодым героем: вышел «Кавказский пленник», вышел «Брат».

И тут как раз съемки «Брата 2». По сценарию Лёши Балабанова братья в самом начале картины приходят в «Останкино». Балабанов придумал, что они должны прийти в программу «Взгляд». Логично. В роли ведущего хотели снять Любимова. Он согласился. Пообещал и с организацией съемки помочь, и студию «Взгляда» дать. К тому времени «московский» период фильма был уже почти доснят. Сцена во «Взгляде» чуть ли не последняя, потом они должны были ехать в Америку. А за день до съемок из «Взгляда» звонят Балабанову и говорят: «Вы знаете, всё отменяется. Студии “Взгляда” у вас не будет, Любимов сниматься отказывается». Это была месть. Мелкая, гадкая, которая больше всех ранила Лёшу [Балабанова].

Всё происходило на моих глазах. Балабанов, когда приезжал в Москву, всегда останавливался у нас. Мы жили в Раменках: маленькая квартирка, на кухне вместо стола – коробка из-под телевизора, посуду мыли в ванной. И я помню бедного Лёшу, совершенно потерянного, как он по кухне ходит вокруг этой коробки. Он даже не кричал. Он просто был раздавлен. Он не мог понять: как, как можно так предать, как можно отменить всё в последний момент, почему договоренности ничего не значат? Его оскорбило именно человеческое отношение. Студия не сгорела, ничего не произошло. Просто отказали.

И тогда Балабанов вдруг на полном серьезе, глядя в глаза Бодрову, сказал: «Я не буду снимать кино». Стал звонить директору картины, чтобы покупали обратные билеты в Питер. У меня эта сцена всегда встает перед глазами, когда Александр Михайлович [Любимов] публично говорит о своих друзьях Балабанове и Бодрове.

– Но сцена в «Останкино» в «Брате 2» есть. Хотя в ней нет Любимова.

– Когда Балабанов собрался уезжать, я его буквально за рукав схватила: «Лёш, ради бога, подожди, пожалуйста, я тебя прошу. Ну не один же он на телевидении работает. Сейчас мы что-нибудь придумаем быстро». Он: «Нет – и всё». Мы с Бодровым сидим возле этой коробочки в ступоре и не понимаем, что делать. Но тут вспомнили, что на свете, к счастью, есть Ваня Демидов. Ему, по-моему, звонил Сельянов. Ваня без вопросов согласился и сам сняться, и студию дать. А все люди, которые должны были по сценарию быть на площадке, – это те, с кем я работала в программе «Канон» на том же ТВ-6, такое было ток-шоу о религиозных вопросах. Помню, как я звонила всем своим «боевым» товарищам, и никто не отказался, никто денег не попросил: «Свет, тебе чего надо-то?» – «Мне надо, чтобы вы снялись в хорошем кино». – «Ну ладно, давай».

Своего звукорежиссера, администратора, ассистентов, всех операторов, Сашку Жуковского великого – всех вытащила. Лёша был так счастлив, аж глаза вытаращил. Вот так и я, и все мы попали в фильм «Брат 2». Не так, как говорили потом, что в кино жену Бодрова сняли. А из-за того, что случилась такая ситуация. И все пришли и снялись у Балабанова. Лёша был очень тронут. Вдруг уже на площадке говорит: «Кто у вас тут на всех кричит обычно?» Демидов засмеялся: «Ну догадайся». Балабанов: «Свет, ты можешь на них сейчас наорать, когда они войдут?» – «Легко!» Командуют: «Мотор!» Бодров с Пироговым влетают в студию, и я как заору: «Здесь прямой эфир! Вы что! Сколько вас ждать?» Серега останавливается, спрашивает: «Свет, ты чего кричишь-то?» Я отвечаю: «Я артистка!» В общем, первый дубль испортили. Сняли со второго дубля, хотя первый был более естественным.

Всю эту мизансцену Лёша, конечно, на ходу придумал, этого не было в сценарии. Он всех нас снимал в благодарность за то, что мы его выручили. А мне даже дал слова: я за пультом сижу и говорю свои обычные команды. Ему очень понравилась фраза: «Саш, не режь голову ему». Он потом оставил ее в монтаже. А в титрах мы значились как «люди, сыгравшие самих себя». Тогда у меня еще была фамилия Михайлова.

– Вам фильм понравился?

– Мне всегда нравилось всё, что делает мой Сережа. Понимаете, мы с ним были на одной волне, я его поддерживала во всём этом. И всегда и во всём им гордилась. Помню, когда он диссертацию защищал, я вышла и говорю ему: «Я тобой, как Родиной своей, горжусь, Серега!» А ему там в комиссии говорят: «Жена на вас так смотрела! Невероятно…» А я просто каждую секунду понимала, какое мне выпало счастье: какой невероятно глубокий и талантливый человек рядом со мной.

Знаете, я теперь понимаю: мы так много могли бы нашим детям дать вдвоем. Я одна не в состоянии это сделать. Мне от этого очень тяжело. Тяжело, что у меня нет этих ежедневных часов на кухне с ним, когда мы могли до утра говорить, говорить, говорить. Могли молчать точно так же. Ехать в машине и молчать. Или дома находиться и молчать. Иногда я вижу, как люди не умеют молчать друг с другом, а мы с ним могли. Не разговаривали, но это не значило, что мы не хотим разговаривать, мы всё равно вместе, у нас внутренний между собой диалог. И наш сын Саша – он такой же, очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне всё передалось, вплоть до характера. И я понимаю, что если бы они с Сережей сейчас были вместе, насколько тонко они друг друга чувствовали бы!

– Бодров после «Брата 2» стал снимать сам потому, что больше не хотел сниматься?

– Вначале был сценарий «Морфия». Он думал, какой сценарий написать, и я ему посоветовала «Морфий», поскольку Булгаков – мой любимый писатель, а «Морфий» – такое многоуровневое произведение: история любви, история падения и этот лейтмотив постоянного бега, когда герой бежит из больницы, от себя, а там уже революция во всю Ивановскую. Я говорю: «Попробуй». Он увлекся и очень хороший сценарий написал. Но не готов был «Морфий» снимать в тот момент, говорил, что это должна быть глобальная картина. В итоге Лёша [Балабанов] снял. Но это не тот фильм, который был задуман, хотя Сережина фамилия стоит в титрах, но это уже было, когда его не стало. После «Морфия» появились «Сестры». Мы для них в Питере вместе локейшены выбирали, натуру, я ему помогала. Он привозил материал, мы вместе отсматривали, я давала даже какие-то советы.

А потом появился «Связной». На уровне идеи. Это началось, когда Серега снимался в «Востоке – Западе»[10]. Там, на съемках, он познакомился с двумя такими полубандитами, ребятами из Дагестана, насколько я помню. Они скрывались за границей. Он, когда звонил мне оттуда, рассказывал, как ему интересно их слушать. Серега вообще любил слушать людей, он обожал истории из чьей-то жизни. Он Нину Ивановну, мою маму, всегда упрашивал рассказать что-нибудь про послевоенные годы, бабушку мою, когда еще жива была, расспрашивал про жизнь, любил старушек слушать. Так вот, в Болгарии, где снимали «Восток – Запад», эти полубандиты рассказали ему, как они убегали, как прятались, про какую-то реально существующую колдунью, которая им повстречалась. И Серега за ними все записывал. Так возникла идея картины «Связной». Там даже героев зовут Армен и Ильяс – так реально звали тех ребят. Он писал очень долго, вымучивал этого «Связного». Он ему был дорог.

Помню, как он мне дал его прочесть в первый раз. И у меня такое чувство было, знаете, я про себя подумала: «Как у этого совсем еще мальчика столько всего сразу помещается в голове? Какой он талантливый! Какое мне выпало счастье». Вроде мы рядом, какая-то бытовуха окружает, но в то же время у меня в руках оказалось произведение, которое представляет его совсем в другом качестве, – со сложными конструкциями и глубоким проникновением в суть многих вещей, жизни, характеров людей. Всё это переплетается. И я читаю и понимаю, что я соприкасаюсь с человеком невероятного таланта и ума. А он рядом со мной ведь живет! Это трудно объяснить толком, но когда у тебя идет обычная жизнь, даже пронизанная отношениями, любовью, наполненная детьми, ты всё равно не всегда можешь до конца оценить счастье, которое тебе судьба подарила, – быть рядом с таким человеком. А еще я горжусь, что он всегда мне говорил: «Если бы не ты, я, может, не снял бы, не написал». Да, я, конечно, подталкивала его заниматься своим делом. И, дописав сценарий «Связного», он сказал: «Я сниму это так, что мне не стыдно будет перед тобой».

Там еще в сценарии был такой персонаж – афганец Лёха. Бодров никак не мог выбрать актера на этот характер. Сам сниматься не хотел. Но я, когда прочитала сценарий, сказала: «Эта вот роль – твоя, твоя же!» И уговорила его там сняться всё-таки. А он стал уговаривать меня пойти к нему на эту картину вторым режиссером. Потом к этим уговорам подключилась тяжелая артиллерия – Сельянов. Он понимал, что тут всё, как в «Жди меня», где я без слов чувствую, чего хочет Кушнерёв. На «Связном» я смогу понимать Серегу [Бодрова] c полувзгляда. На площадке на такой сложной картине ужасно важно, когда рядом люди, которым не надо ничего долго объяснять, которые могут без лишних слов делать всё тобою задуманное. В результате Бодров с Сельяновым меня уговорили.

И я уволилась из «Жди меня». Серега был в шоке, Кушнерёв. Я уволилась, несколько выпусков вышло без меня, а потом программа ушла на повтор, потому что Кушнерёв никак не мог свыкнуться с мыслью, что программу будут делать без меня. А в августе родился наш с Бодровым сын Саша. Я хорошо помню, как мы едем в машине из роддома и звонит Кушнерёв: «Поздравляю, Светка!» А потом говорит Сереге: «Ну, когда встретимся?» Бодров отвечает: «Слушай, я сейчас уезжаю на съемки в Северную Осетию. Как вернусь из Владикавказа, так и встретимся». Это был последний их разговор. После рождения Саши мы две недели побыли дома. Потом Серега отвез нас на дачу и уехал на эти съемки. Я прямо как сейчас вижу: он садится в свой этот любимый «лендровер дефендер» огромный и говорит: «Я из аэропорта сразу к вам». Это последняя его фраза. А я его провожаю. Знаете, он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел.

– Кто был рядом, когда всё случилось?

– Приехал Сережка Кушнерёв. Приехал и сказал: «Свет, возвращайся, пожалуйста, в “Жди меня”». И вот 20 сентября всё случилось, а 5 ноября я уже пошла на съемки.

– Иначе бы вы не выжили?

– Во всех смыслах не выжила бы. Нам ведь еще и не на что было жить. Мы перед отъездом Серегиным купили квартиру. Тут были голые стены. Двое детей. Надо как-то их кормить, надо деньги зарабатывать, надо жить. Но я не помню этих месяцев. По-моему, я вообще ничего не соображала. Я даже не понимала, что всё, что я остаюсь ни с чем, что всё кончено.

– Кушнерёв летал в Осетию?

– Нет. Я летала каждые выходные. И знаете, когда в разных фильмах и передачах осетины говорят, что на уровне правительства, страны им никто не помогал, то это не так. Там когда уже собирались всех спасателей разогнать, не было никакой техники, не было никакой поддержки и телефон молчал – вот это тоже очень страшно, когда телефон замолчал, уже всё, никто не верит, не говорит ничего… Тишина. Знаете, как-то всё было на грани. И мне Сережка Кушнерёв говорит: «Тебе надо, наверное, позвонить Эрнсту. Только у него может быть выход наверх». На уровень президентов республик, которые могли отдать команду продолжать искать, – кто из нас мог выйти? Сережка добыл мне телефон, и я позвонила Косте Эрнсту. Я звонила в забытьи уже каком-то, в отчаянии, совершенно не разбирая, какой день недели, который час. Я ему, рыдая, сказала в трубку: «Я тебя прошу как женщина, как жена, как мать. Я умоляю тебя, помоги!» И Костя, надо отдать ему должное, говорит: «Света, я помогу. Сейчас праздники, они закончатся, и я сделаю всё, что будет в моих силах». Потом оказалось, что я звонила ему вечером 31 декабря. Но я тогда не очень это понимала.

– Эрнст помог?

– Да. Он мне перезвонил и сказал: «Шестого января там будет техника». И техника приехала: экскаваторы, тракторы, всё, что требовалось. Про это никто обычно не говорит. И сам он не говорит. Но так было. Я потом часто звонила ему, иногда прямо с горы, оттуда, из Осетии. И он связывался с Шойгу, с другими министрами. И они помогали, выделяли, посылали. Водолазов, спелеологов. Он почему-то об этом всегда молчит. А я никогда прежде не давала интервью, вот никто и не знает.

– Вы с ним встречались в это время?

– Он вызвал меня сразу, когда всё случилось. Был потрясен тем, какая у меня зарплата, повлиял на то, чтобы ее подняли хоть немного, чтобы я могла выживать. До самого последнего дня поисковой операции он был на связи, звонил, спрашивал, помогал. Не хотел верить, что это конец.

В это поверить было невозможно. Очень больно. Знаете, когда мы привезли Сережины личные вещи из Осетии, я разбирала их. И в сумке лежала совсем потрепанная записка, которую я ему писала еще в Петербурге, когда он снимал «Сестер». У нас еще Саши не было, была только Олечка. Там в конце было написано: «Помни, что два человека на этой Земле любят тебя по-настоящему: я и Олечка». И я нашла эту записку в его сумке… вынести это было невозможно.

– Вы часто писали друг другу?

– Да. Мы и по телефону каждый день говорили, и всегда писали, всё время: записку на кухне, какое-то коротенькое письмо. Или длинное, если в разлуке. Когда он уезжал, допустим, на «Восток – Запад», я ему каждый день писала письма и он мне каждый день писал письма. И мы менялись, когда он приезжал. Я их перечитывать до сих пор не могу. А вначале даже доставать из коробок было невозможно.

Еще помню, как наш компьютерный гений Лёша Бартош улетал на съемки «Последнего героя» отвозить кассеты. Узнав об этом, я накатала тут же Бодрову огромное письмо. И Лёша полетел. Прилетает обратно в Москву и говорит с порога: «Слушайте, Бодровы, вы чокнутые, так нельзя!» Я: «Лёша, что случилось?» А он: «Я приехал на “Последнего героя”, всё хорошо, сидим, болтаем с Бодровым и Кушнерёвым. И тут я вспоминаю: “Ой, Серега, тебе Светка письмо передала”. – “Да что же ты молчишь, где оно? Отдай! Раньше не мог сказать?” Схватил письмо и ускакал с ним. И теперь со мной не разговаривает». Я говорю: «Так, Лёх, что-то долго ты со мной говоришь. А Серега-то письмо мне передал?» – «Да». – «Так давай же, ну что ты стоишь, давай скорее, ты что, дурак, что ли, Лёха?» И он развел руками: «Вы, Бодровы, точно чокнутые. Бери свое письмо, отстаньте от меня».

– А как вообще появилась идея «Последнего героя?» Это же первое такое масштабное реалити-шоу на российском телевидении.

– У «Последнего героя» был рейтинг пятьдесят. Кажется, этот рекорд до сих пор не побит. «Последний герой» в том виде, в котором он покорил страну, появился на свет тоже в Валентиновке у Кушнерёва. У меня, как сейчас, перед глазами картина: наша дочка Оля маленькая совсем, бегает вокруг нас в валеночках. А мы с двумя Серегами вперились в экран, смотрим Survivor, который вышел в эфир за два года до нашего «Последнего героя», Кушнерёв где-то нарыл кассету на английском языке: одна серия, другая. Оля в этих валеночках уже замучилась бегать, собачка кушнерёвская, Фунтик, тоже умаялась, они сидят где-то у нас в ногах, а мы оторвать глаз не можем. И вот тут, конечно, у них с Бодровым засела мысль: мы должны это сделать. Потом была еще великолепная идея «Игра в жизнь», она не воплотилась. Хотя я разбирала Сережкин архив, пересматривала карточки, нашла прямо расписанную программу. Еще был проект «Большая мечта», совершенно прекрасный; тоже не осуществился.

– Кушнерёв, наверное, первый и последний российский продюсер, который сохранил веру в то, что телевидение, касающееся человека, трогающее его за душу и живущее вместе с ним, – это и есть национальная идея.

– Да, конечно. Так и есть. Недаром про «Жди меня» один журналист написал когда-то: «Нация объединяется по понедельникам», – такой популярностью и такой социальной значимостью обладала эта программа. Это всё вместе: любовь к людям, кропотливый труд, бессонные ночи и преданность делу. Кто поверит, если я скажу, что Кушнерёв собственноручно отвечал на письма, которые приходили в «Жди меня»? Иногда меня это даже бесило. Ну представьте, он мне говорит: «Светка, там женщина написала одна, спрашивает, какую музыку ты положила в таком-то эфире. Ты можешь написать ей название, а лучше даже прислать трек?» Я ему: «Серег, ты чего, обалдел, что ли? Я чего, буду сейчас все эфиры перелопачивать и каждому, кто захочет, музыку присылать? Я же монтирую, у меня работа есть». Он так голову поднял, посмотрел на меня и сказал: «Свет, это надо сделать». Это же уважение к зрителю! Еще со времен «Взгляда» у них с Бодровым была такая идея – когда «Взгляд» помогал потерявшимся людям встречаться в ГУМе у фонтана.

И Кушнерёв Бодрову это же внушил. Они с Серегой придумали ответ на письмо мальчика одного, тот написал про старшего брата, который мечтает играть на трубе, – Бодров приехал к нему под окна с духовым оркестром, и ему подарили трубу. Тогда начался проект с Дедом Морозом из «Взгляда», которому можно было написать и который мог исполнить желание, приехать и подарить подарки, – этим Дедом Морозом был Бодров. Еще помню одну историю, когда во «Взгляд» Сереге [Бодрову] пришло письмо от одной женщины: «Вы – кумир моих сыновей. Так получилось, что у младшего украли мотоцикл, а старший в армии. И младший ходит, кулаками грозит: “Я брату скажу, он приедет и за этот мотоцикл убьет всех”». Женщина пишет: «Что мне делать? Это же неправильно». Ну, Серега прочитал – и прочитал. А Кушнерёв говорит: «Надо ответить». И Сережа лично отвечал этой женщине, писал ей, ее сыну.

Наверное, никто не поверит, но, будучи главным редактором «Жди меня», Кушнерёв сам монтировал выпуски программы на все те страны, где она выходила. Я монтировала всегда наш основной, московский, выпуск на Первый канал, а Серега сидел в соседней аппаратной и монтировал для Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Молдавии… Он же главный редактор, мог бы, как обычно это бывает на телевидении, сидеть в кабинете за дверью, к нему бы входили со стуком, а он пробегал бы верстку глазами. Но Кушнерёв сидел в монтажке и в аппаратной вместе со всеми, мы что-то обсуждали, ругались, орали друг на друга.

– Ссорились?

– Да. Даже не разговаривали иногда. Тогда писали друг другу письма. Но он запросто мог позвонить в три часа ночи и начать как будто после запятой: «Светка, ты знаешь, вот этот момент, в котором мы сомневались, мне кажется, надо вот как сделать». Он так это говорил, как будто был уверен, что я в эту секунду сижу перед телефоном и жду его звонка. Так было всегда, все эти четырнадцать лет. Он оставил «Жди меня» только однажды: когда запускался «Последний герой».

Я хорошо помню это время: 2001 год. Нам с Серегой [Бодровым] негде жить, потому что мы продали старую квартиру в Раменках и уехали жить в Кудрино, где мне от бабушки с дедушкой досталась земля, и я поставила там дом, скорее такой летний. Но делать нечего, мы туда перебрались вместе с маленькой Олей, Сережей и моей мамой Ниной Ивановной. И тут запускается эта их авантюра, «Последний герой». Никто не понимает, чем всё это кончится, денег нет, проект огромный. А мы с Кушнерёвым вообще-то ваяем каждую неделю «Жди меня». И тут он говорит: «Светка, я уезжаю на “Последнего героя”, ну, на пару недель, на запуск». А то, что вести «Последнего героя» будет Бодров, – это даже не обсуждалось, словно было решено с самого начала. Мы с ним вдвоем придумывали ему имидж: рубашки бегали покупали, придумывали, как их завязывать. Мы болели этой идеей, как в лихорадке все жили. И вот в конце концов мы собрались вечером, и Кушнерёв заявляет, что едет на съемки. «Но, Светка, “Жди меня” выходить должна как часы, – говорит. – Ты не переживай, это дней десять, максимум две недели, и я вернусь». Вначале я и вправду не переживала: у нас много наснято материала было, я сижу монтирую, программа выходит в эфир. Неделю его нет, десять дней. Звоню: «Ты приедешь?» – «Да-да-да, вот буквально собираюсь». Две недели нет его, три. Программа выходит, я монтирую, мы выходим в эфир. Опять пишет: «Я еще на чуть-чуть останусь?» – «Да, конечно, оставайся». В результате остался он, конечно, на весь срок, не мог бросить. А «Жди меня» была на мне полностью, за что он был страшно благодарен.

Они вернулись через полтора месяца, и Кушнерёв опять ушел в монтаж «Последнего героя». И мы его не видели почти. Только однажды он вдруг приехал (его Валентиновка неподалеку от нашего Кудрина) с монтажа – не к себе, а к нам. Я как увидела его, говорю: «Господи! Ты как еще живой?» Мама моя сразу стала кормить его: щи, котлеты с гречневой кашей. А он такой уставший, что даже говорить не может, только повторяет: «Ой, как хорошо, как хорошо. Только мне на монтаж завтра к шести утра, спать не буду». Но мы как-то уложили его. Наступает утро. Я встаю рано. Смотрю – спит. Потом уже и Серега [Бодров] встал, времени – полдень. Я говорю: «Сходи посмотри, что там с Кушнерёвым творится. Спит? Не буди его. И телефоны все поотключай, пусть выспится человек, невозможно же так». Я прикинула, что у них есть до эфира еще время, никуда не денется этот монтаж. В общем, спал он долго. Выходит в валенках на крыльцо: «Светка! Это что, правда? Мне Бодров сказал – уже два часа дня!» Я ему: «Правда. Успокойся. Всё ты успеешь». И он вдруг стал такой довольный, что он выспался, что он с нами. Мы еще куда-то даже съездили вместе с Серегой и Олечкой. И дальше уже он помчался работать опять. Причем они же молчали до самого конца и даже мне не говорили, кто в этом «Последнем герое» выиграл.

– При этом вся страна была уверена, что дело происходит в прямом эфире.

– Да. Это тоже уникальный талант Кушнерёва – сделать так, что зритель верит. Вот представьте: мы едем в деревню с Сережей на «лендровере дефендере». Все сотрудники ДПС по пути уже знают, что это наша машина. Кушнерёв вечно ржал над нами: «Зачем вам автобус школьный?» Ну вот нравилась Сереже эта военная машина, дико холодная и неудобная. Я еще потом, года три после всего, что случилось, на ней ездила, не могла решиться продать. Но тогда еще никто не знал, что будет. 2001 год, мы едем, дэпээсники нас видят, тормозят: «Ага, Бодров, значит, ты не там сейчас? Когда улетаешь-то обратно?» Он: «Да не улетаю я». – «Не улетаешь, значит. Тогда говори, кто победил?» Он: «Не могу я сказать, ребят, ну правда». – «Права отберем!» – «Ну не могу я, я слово дал». Следующий день, уже все ржут: «Отберем права, говори». Каждый день останавливали, но Серега не сказал. У него вообще были смешные отношения с сотрудниками ДПС. Как-то Серега нарушил что-то, его останавливают. И дэпээсник говорит: «Серега, красный свет – стой, зеленый – иди». Это фраза из «Брата 2».

– И отпустил?

– Отпустил. К нашим программам как-то так относились люди – с нежностью. У Кушнерёва в «Жди меня» налажены были связи с МВД, медиками, полицией, патрулями, кем угодно. Нам все всегда шли навстречу. Стоило произнести: «Жди меня», и случалась какая-то магия. Все помогали. Всегда. Это было в прямом смысле слова народное телевидение. И люди это чувствовали и отвечали взаимностью. Я даже, стыдно сказать, Сашку Жуковского, оператора, подучила. Его всё время останавливала ДПС, он жаловался даже: «Еду на съемку, меня тормозят, и начинается». А я ему говорю: «Жуковский, ты говори, что едешь снимать “Жди меня”». И он приезжает после первого же поста и говорит: «Слушай, работает. Сразу отпустили. Никогда бы не поверил».

– И почему вы с Кушнерёвым осенью 2014 года ушли из программы?

– Потому что программу у нас к этому моменту уже отняли.

– Каким образом?

– Произошло то, что я называю рейдерским захватом. Шеф-редактор программы Юлия Будинайте, которую Кушнерёв привел из «Комсомолки», и Александр Любимов[11] за спиной у Кушнерёва решили, что вполне смогут делать дальше программу без него.

– То есть как? Как это произошло?

– У меня нет ответа. Я не могу сказать, что для Будинайте так же, как для меня, как для Сережи, «Жди меня» была делом всей жизни. Она была шеф-редактором, который раздавал задания корреспондентам, но никогда не появлялся на съемках. Зачем и почему ей вдруг понадобилось возглавить «Жди меня», зачем это было надо Любимову, я не знаю. Но это был заговор, о котором Кушнерёв ничего не знал до последнего момента. Они хотели сместить Сергея Анатольевича с должности главного редактора телекомпании, отобрать программу. Это было непросто сделать, ведь у Кушнерёва были двадцать пять процентов акций ВИDа.

– А у кого были остальные семьдесят пять процентов?

– Я не знаю полного расклада. Но основным пакетом владел Александр Михайлович Любимов. И он хотел стать полноправным владельцем компании. Он не подразумевал в компании наличия Сергея Анатольевича Кушнерёва, потому что понимал, что это человек с характером, очень честный человек. И Любимов решил от Кушнерёва избавиться. А Юлия Будинайте, видимо, решила, что сделает «Жди меня» и без помощи Кушнерёва. И сделает даже лучше, чем он.

– Как технически всё это происходило?

– Я ехала на работу, когда мне позвонил Кушнерёв: «Света, я увольняюсь, я вынужден уйти». – «В смысле?» – «Я узнал о том, что за моей спиной Саша Любимов хочет поставить другого человека на место главного редактора и руководителя “Жди меня”. Как ты понимаешь, я не считаю возможным остаться ни в программе, ни в телекомпании, если происходят такие вещи».

Вы представляете, он узнал об этом в одну секунду, почти случайно. С ним никто не поговорил, никто не обсудил ничего. Разумеется, что-то может не нравиться, могут быть претензии и к программе, и к руководителю. Но, наверное, такие вопросы можно решить при встрече?

– А Любимов с Кушнерёвым не встречались?

– Нет. С Сережей никто не встречался. Его увольнение приняли. А вопрос с акциями решился буквально на моих глазах. Мы стояли с Кушнерёвым после одной из последних съемок в курилке. К Сереже подошел помощник Любимова, вручил ему пакет документов со словами: «Подпишите». Я бы не рассказывала, если бы это не произошло прямо при мне. Я спрашиваю: «А что это такое?» Кушнерёв: «Не знаю». Мы вышли из телецентра, пошли к Останкинскому пруду, открыли пакет. Это были документы на подпись об отказе от двадцати пяти процентов акций ВИDа, которые принадлежали Кушнерёву.

– На каком основании?

– Не было основания, это был добровольный отказ. Наш коммерческий директор и я стали уговаривать Кушнерёва этого не делать. Я спрашивала: «Ты же можешь этого не делать? Можешь не отдавать?» – «Свет, я ввязываться в это не буду». Кушнерёв не был человеком бизнеса, ему не нужны были деньги. Он не из-за денег делал телевидение. Он любил свое дело, хотел им заниматься, развивать эту программу, запускать новые, преподавать в университете, учить молодых журналистов, ему это нравилось. Он не хотел воевать с Любимовым.

Я теперь иногда даже жалею, что уговорила его позвонить Любимову. «Надо всё равно поговорить. Так не может быть, Сереж, ну как это вот тебе в курилке дали документы с отказом от акций?» Он набирал несколько раз, Любимов не отвечал. Но дозвонился всё-таки. Они договорились встретиться. Встреча заняла пять минут. Я его ждала. Любимов сказал ему: «Сереж, ты же всё понимаешь, всё по-честному». И положил на стол две тысячи рублей. Сережа с усмешкой добавил: «Представляешь, я еще пятьдесят рублей ему остался должен. Мои акции стоили тысячу девятьсот пятьдесят рублей». Вот так, без боя подписал все эти документы, и всё. И у него всё забрали. Через несколько месяцев у Сережи случился первый инсульт. У человека отобрали дело его жизни, смысл жизни. Кушнерёв не знал, как жить не работая. И это, конечно, был страшный удар. Повторный инсульт, в 2017-м, стоил Сереже жизни.

– Вас тоже уволили?

– Нет, я им такой возможности не предоставила. Я написала заявление об уходе сразу после этого разговора с Кушнерёвым, как только доехала до работы. Я вам честно скажу: я же не из-за Сережи даже уходила. Мы все взрослые люди, а когда у тебя двое детей, которых надо кормить, ты на баррикаду с флагом особенно не пойдешь, правильно? Я подала заявление об увольнении потому, что понимала, что никогда не буду работать с этими людьми. Потому что это бездарные люди, которым эта программа по большому счету не нужна. Они не будут вкладывать туда ни душу, ни сердце, возиться с программой столько, сколько мы возились. Ну вы только представьте себе, что мы после каждой съемки собирались – ведущие «Жди меня» Игорь Кваша, Маша Шукшина, я и Кушнерёв, обсуждали эти истории, ругались, что-то придумывали. Мы это любили. Мы, представляете, страшно гордились своей работой. Тем, что можем помогать людям найти друг друга. Особенно в нашей стране, так перепаханной войной, репрессиями, лагерями.

– Не возникало ощущения привыкания или выгорания? За четырнадцать-то лет в эфире?

– Что вы! Каждую историю мы помнили, бесконечно всё это переживали. Всегда интересовались, как там дальше всё сложилось, звонили, поддерживали связь. Это не какой-то холодный подход современный к телевидению, скажем так, технократичный. Мы этим жили. И нам казалось, что это будет дальше продолжаться. Может быть, как-то по-другому, лучше, круче. Мы хотели менять кое-какие форматные решения, хотели попробовать уделять больше времени самому процессу поисков, показывать зрителю, как мы ищем, где, думали сделать это в жанре детектива. Куча идей была. Но мы по-прежнему делали «Жди меня» сердцем. И, было дело, ревели в аппаратной.

– Можете вспомнить, когда такое случилось в последний раз?

– Да. Это был 2013 год, декабрь. К нам пришли дедушка с бабушкой. Очень старенькие, но очень хорошо выглядящие и очень похожие: брат и сестра. Перед тем как они пришли, я читала сценарий. Но сценарий – это одно, а тут вдруг дедуля начинает рассказывать: «Я родился в 1916 году». И у всех в аппаратной: «Господи, вот это космос! При Николае Втором!» В общем, ему девяносто шесть лет, бабуле, его сестре, – девяносто четыре. А искать они пришли свою родную сестру, которую потеряли в 1925 году. Так получилось, что в голодные годы у них умер отец. Сестра отца, тетка, предложила свою помощь – забрать на время самую младшую девочку. И мама согласилась: голод. И вдруг семья вот этой вот тети вместе с малышкой исчезает. Больше они никогда со своей сестренкой не виделись. А через столько лет приходят к нам. И начались поиски во главе с Кушнерёвым, который разрабатывал эту тему.

– Нашли?

– Да, Катя, нашли.

– Где?

– Ее нашли в Иране. На момент съемок ей было девяносто лет. Так вышло, что семья тетки, в которую она попала, своих детей не имела. И они увезли эту девочку, выдавая за свою дочь, куда-то в Среднюю Азию, оттуда – в Турцию. Там она вышла замуж за дипломата и попала в Иран. И вот, знаете, у меня стоит перед глазами картинка, как они подошли друг к другу, все очень похожие, одинакового роста. Обнялись. И прижались головами, все трое. Студия встала. Мы с Кушнерёвым в аппаратной замерли. Мне надо кнопки на пульте переключать, а слезы капают. Они достают фотографию свою единственную, где они все втроем. И говорят: «Спасибо вам!» И тут вдруг такая гордость, вот прямо до дрожи, тебя пробирает за то, что ты делаешь, чем занимаешься. И чувствуется масштаб страны. И счастье такое большое – за всех. Помню, я повернулась к Кушнерёву и говорю: «Серега, спасибо тебе, это невероятно». Он создал невероятный проект, конечно, невероятную историю.

– Как он жил, оставшись без этой работы?

– Как он жил? Он почти ни с кем не мог обсуждать то, что случилось. Ни в коем случае не хотел своим одноклассникам, университетским друзьям и просто друзьям за пределами телевидения, которых у него было очень много, рассказывать об этих своих переживаниях. Потому что многого же не объяснишь. Особенно людям, которые в этом не варятся, очень трудно объяснить, что потеряно, без чего невозможно жить. Сережа глубоко переживал и страшно. Мы с ним, когда встречались, всё время скатывались в обсуждение «Жди меня», потому что это часть нашей жизни, большая часть жизни. Я ему как-то говорю: «Скажи честно, Серега, ты видел хоть один выпуск после того, как мы ушли?» – «Нет, Светка, нет, не видел». – «И я не смотрю тоже».

Ну, это больно было. И все разговоры про это болезненны. И потом этот инсульт, тяжелое состояние. Он не хотел, чтобы его таким видели, не хотел верить в то, что он больной человек. Поэтому в больницу могли приезжать только я, дети, которым он бесконечно радовался, и Лёшка Бартош. И я почему-то запомнила, как на девятый день в реанимации он наконец смог разговаривать. И когда первый раз он мне позвонил таким слабым голосом: «Светка!» – ой, у меня слезы градом. И я говорю: «Ну ты-то хоть меня не бросай. Я прошу тебя, пожалуйста!» Он же, понимаете, остался один такой, который связывал меня с Сережкой моим. С ним мы много про Сережу говорили всегда.

И он действительно, не на словах, понимал, что я абсолютно живу этим, что в моей жизни Сережа – это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак. Что бы ни писали обо мне в газетах, как бы им ни хотелось какую-то новость получить. Этого не понять тому, кто не знал, что это такое, когда в твоей жизни был такой мужчина. Это счастье, которое, думаю, многие женщины не проживают за всю жизнь, какое я прожила за вот этот небольшой период. И если у тебя такое было, то ты через всю жизнь пронесешь это, ты будешь это хранить.

Я об этом, наверное, только с Кушнерёвым и могла говорить. И тогда просила его меня не бросать. И он ответил: «Не брошу, Светка». Когда он оправился, мы, помню, приехали к нему на дачу – я, Лёша Бартош, Чулпан Хаматова, все с детьми, такой хороший день был и вечер, мы много хохотали, гуляли.

Реабилитация Сережина как-то достаточно быстро прошла. Потом он зацепился за идею книги[12] и начал ее писать. Первый экземпляр подарил нам с детьми, там много про моего Сережу, Бодрова. Эта книга – фантастическая работа. Огромное количество материалов, такие тонкие вещи, такие истории пронзительные, которые только Кушнерёв мог выцеплять. И я его попросила как раз начать писать сценарий документального фильма. Он говорит: «Я даже некоторые уже вещи придумал, которые ты сможешь сделать. Ты сейчас меня поймешь». Мы даже обсуждали уже детали. Не успели.

– Чем вы занимались после ухода из «Жди меня»?

– Где только не скиталась. Даже поработала на телеканале Совета Федерации, потом на НТВ, еще где-то. Сейчас на Первом канале. Но в этом смысле мне даже как-то легче было: я просто тупо искала работу, потому что у меня дети, мне нельзя долго находиться в творческих поисках. Мне надо зарабатывать, чтобы их кормить. С десятью тысячами пенсии по потере кормильца и семьей, рассчитывающей исключительно на твою зарплату, особенно работу выбирать не приходится.

– Вам не предлагали пойти в новую «Жди меня» на НТВ?

– Нет. Это невозможно. Я знаю, Маше[13] звонили, предлагая пойти теперь уже на НТВ в «Жди меня». Она сказала, что будет работать только со старым составом. Теперь ведь в программе совершенно новые люди: вместе с нами ушли прекрасные редакторы и корреспонденты, ушли и ведущие. Понимаете, «Жди меня», созданная Кушнерёвым, – это не только программа или там команда единомышленников была, это была семья. У него такая способность была – объединять вокруг себя потрясающих людей. Так я познакомилась с Галиной Борисовной Волчек, так в мою жизнь вошли Игорь Владимирович Кваша, с которым мы дружили до его последнего вздоха, Маша Шукшина, Миша Ефремов, Чулпан Хаматова, тоже ставшая членом этой семьи, близким человеком, про которого ты знаешь, что ты в любой момент позвонишь и тебя поддержат.

– А как Чулпан появилась в «Жди меня»?

– Началось с того, что она вела «Другую жизнь»[14], в которую ее притащил Серега [Бодров]. Так они все передружились. И когда встал вопрос, что Маше Шукшиной надо уходить в декретный отпуск рожать близнецов, Кушнерёв сказал: «Только Чулпан». Мы очень боялись, что она не согласится. Но как она могла не дать согласия нам с Сергеем Анатольевичем? Она согласилась. И, знаете, сидя в аппаратной, я подглядывала какие-то эпизоды, совершенно фантастические, которые с ней происходили в студии, она меня каждый раз поражала: вот кто-то сумочку забыл из гостей, она бежит по всем трибунам, прыгает через ступеньки: «Сумочку! Сумочку забыли! Вернитесь». Лучше нее никто не разговаривал в программе с детьми. Не знаю, как у нее это получалось, но шло, конечно, от сердца. Она – это было видно, это чувствовалось – сердцем переживала все истории, которые ей приходилось рассказывать. Иногда ей это совсем тяжело давалось. Это ведь не сыграешь! И вот она находила слова, конечно, мимо сценария, к кому-то подсаживалась, гладила по коленке, обнимала, иногда и плакала. И человек к ней прижимался, как будто оказывался под какой-то защитой. Мы с Серегой ее обожали.

Безумно жалко этих времен. Жалко дела всей жизни. Потому что люди, которые пришли теперь, – они же ничего своими руками не создали, они работают на базе созданного Сергеем Анатольевичем. И не собираются ничего развивать, никуда двигаться.

А это значит, что не будет реализована его мечта – сделать всемирную сеть поиска людей. Он уже почти соединил концы с концами, там оставалось доработать только. У него была абсолютная статистика того, сколько людей теряется во всем мире, было представление, как их искать. Он был болен этой идеей. Мы собирались расширить географию «Жди меня». С нами были согласны работать страны Балтии, мы сделали телемосты из Риги, Лондона и Китая с компанией CCTV. И представляете, во время этого телемоста с Китаем искали родственников Григория Кулишенко, нашего летчика, который во время Японо-китайской войны совершил подвиг, защищая границы Китая, и у них считается национальным героем: ему поставили памятник, у которого принимают в пионеры. И оказалось, что это дедушка Кушнерёва. А он мне никогда не рассказывал. Вне работы он был очень застенчивым и мягким человеком.

– Когда Сергея Кушнерёва не стало, я подумала о том, что из жизни ушел последний романтик нашего телевидения, который думал о зрителе и любил его. И любил свою работу не потому, что это власть или деньги: просто любил человек телевидение.

– Людей, вот так «больных» телевидением, наверное, больше и нет. Мы какие-то мастодонты. Бодров некоторые вещи наши смотреть не мог, иногда слезы наворачивались, но всеми историями интересовался. И он взял одну историю про медсестру, которую искали через «Жди меня». Хотел снять следующим фильмом после «Связного»: там медсестра наших раненых прятала в подвале захваченного немцами села. Она рассказывала, что когда выпустила их, несколько недель не видевших солнца, пришел немец. За гусем пришел. И видит во дворе четырех перевязанных раненых солдата.

– И что он?

– Молча взял гуся, положил на стол десять марок и ушел. Эта история страшно зацепила Сережку моего. Эта медсестра приехала к нам в «Жди меня» искать хотя бы кого-то из этих раненых солдат. Через какое-то время (они же понимали, что немец будет молчать только до поры до времени) она их всех потихоньку вывела в лес.

– Вы кого-то из них нашли?

– Кушнерёв этим занимался, одного нашли, уже старенького. Серега [Бодров] потом просил Кушнерёва какие-то детали у этой уже пожилой женщины выяснить для фильма, подробности.

– Я хорошо помню, что у Кушнерёва в кабинете на главном месте стояла фотография ваших детей, Оли и Саши. Он с восторгом всегда о них рассказывал.

– Дети его любили очень. Он был крестным Оли и Саши. И он их обожал. Всегда приезжал на дни рождения, всегда поздравлял. В последний год Оля очень сблизилась с Сережей. Призналась ему, что собирается поступать в театральный институт. И он очень поддерживал ее в этом решении, о котором больше не знал никто: ни моя мама, ни Сережин папа, ни Сережина мама. Никто! Для всех был журфак МГУ. А Серега с Олей наяривали по театрам! Ей очень нравилось с ним разговаривать, у них было много общего, и она очень тяжело восприняла его уход из жизни, очень тяжело.

Оля вначале поступила на подготовительные курсы во МХАТ, а потом, весной, когда заканчивала одиннадцатый класс, поступала во все театральные вузы, даже в Ярославль ездила. Прошла по конкурсу в МХТ, Щепку и ГИТИС. Но выбрала ГИТИС. Я переживала, конечно, страшно! Даже вела свой дневник, никак не могла дождаться, когда уже всё закончится. Сидела тут на кухне одна: Саша на байдарках в лагере, Оля сдает экзамены, конкурс. Помню, она звонит часов в одиннадцать вечера: «Мама, я поступила!» И я как зарыдаю. И стала всем сообщать: своей маме, Сережиной, Сергею Владимировичу Бодрову. Он в ответ: «Как в ГИТИС?» Я говорю: «Вот так решила». Ох, а как Кушнерёв счастлив был! И после поступления они продолжили свои походы по театрам. Он перезнакомил ее со всеми. Это уже было новое поколение «Современника» во главе с Шамилем Хаматовым, братом Чулпан. И теперь уже они собирались у Сереги на даче в Валентиновке. Он обожал молодых, он наслаждался этим общением. Сам давал много, и они его любили очень, ребята. Ему было с ними так легко, так весело, так они были интересны ему, а он был для них центром притяжения. Я только спрашивала его всё время: «Кушнерёв, как у тебя здоровья хватает?» Он прищуривался так в ответ: «Хватает». И он всегда был на связи. Всегда отвечал на сообщения.

Собственно, я поняла, что что-то не так, когда написала ему сообщение: «Надо посплетничать». И он вдруг не ответил. Я стала звонить: один день, второй. Сразу почувствовала, что что-то произошло: Сережа не выходит на связь. В январе 2017-го у него случился второй инсульт. Так получилось, что я первая из наших всех, из всех друзей об этом узнала, потом каждый день звонила его сестре Насте, узнавала, как он себя чувствует, и после разговора с ней сообщала всем по цепочке о его состоянии, ребятам из театра, из нашей команды «Жди меня». Все очень сильно переживали за него. Мы до последнего надеялись…

Знаете, Катя, меня поразило, сколько людей, сколько Серегиных друзей пришли с ним проститься. Как же он умел дружить, сохранять отношения. Поразительно! Пришли совсем молодые артисты, студенты и бабушки из «Комсомолки». Те, чья жизнь с ним как-то пересеклась, все его любили. Вечер памяти был в «Современнике». Молодые актеры посвятили ему спектакль, который играли в этот день. Я встала и сказала: «Давайте не будем больше плакать, Сережа был очень веселым человеком, и слезы его расстраивали. Пусть это будет настоящий, полный жизни театральный вечер, как он любил». И они пели, было много стихов и песен. И Галина Борисовна [Волчек] была, почти до утра досидела, и Чулпашечка, все. Пришел даже Костя Эрнст. Обнял так меня и сказал: «Ну что? Бросили тебя твои мужики». Я говорю: «Да. Никого не осталось теперь у меня». Он сказал: «Я не брошу». Сейчас и с Олей, и с мамой мы часто ездим к Сереге Кушнерёву на кладбище. Иногда я езжу одна, когда становится невмоготу и хочется поговорить. Еду, думаю, как бы я с ним хотела посоветоваться, пожаловаться, что вот с работой что-то сейчас неважно, то, это. Подхожу к его могиле и как будто прямо слышу его голос: «Привет, Светка».

Я выключаю диктофон. Мы сидим и курим, переводя дух. Потом не выдерживаем и звоним Чулпан: рассказать, что мы встретились и поговорили. Чулпан в какой-то заснеженной гастрольной гостинице, сонная. «Чулпашечка? Солнышко! Привет, как ты? Мы тут с Катей. Катя, смотри в телефон, – мы опять перешли на ты, – Чулпашечка, мы поговорили, я столько наговорила». Чулпан молча улыбается. У нее, в заснеженном гастрольном городе, три часа ночи. Мы прощаемся. Листаем Светин телефон. Там фотографии: Чулпан на даче у Кушнерёва с маленькими дочками Асей и Ариной. Там же – старшая дочь Бодровых, Оля. Это – еще до гибели Бодрова. А вот маленький Саша Бодров. Это – после гибели. Вот младшая дочь Чулпан, Ия, на той же даче. И следом – фотографии брата Чулпан, Шамиля. С гитарой. Рядом с Кушнерёвым. Тут же – Света и Чулпан. Вот другая папка: Света и Бодров в Венеции; Света и Бодров на какой-то вечеринке в Питере, Балабанов поет под гитару; Света и Бодров на круизном пароходе ВИD; Бодров и Кушнерёв в студии «Взгляда» – другая жизнь.

Последние снимки: растерянные артисты «Современника» в черных репетиционных костюмах на вечере памяти Сергея Кушнерёва в малом зале театра «Современник». 2017 год. Среди артистов – Чулпан, ее брат Шамиль, дочь Сергея и Светланы Бодровых, Оля.

На экране зала, где идет прощание, мелькают вперемешку все кадры из телефона Бодровой – случайные, сделанные на бегу, чудом сохранившиеся – к смерти не подготовишься. На радостном кадре – Бодров и Кушнерёв о чем-то спорят под тропической пальмой – слайд-шоу обрывается. Быстро мелькает черное поле. И всё начинается сначала.

Я выхожу из квартиры Бодровой, сажусь в такси, не выдерживаю, перезваниваю ей: «Ты как?» Она плачет: «Я никогда столько о нас не говорила. Я не думала, что мне одновременно так тяжело и так важно будет поговорить».

Интервью второе

Андрей Кончаловский

В 2012-м британский журнал Sight&Sound опубликовал список любимых фильмов русского режиссера Андрея Кончаловского. Вот он:

«Четыреста ударов» Франсуа Трюффо, 1959 г.

«Восемь с половиной» Федерико Феллини, 1963 г.

«Аталанта» Жана Виго, 1934 г.

«Наудачу, Бальтазар» Робера Брессона, 1966 г.

«Огни большого города» Чарли Чаплина, 1931 г.

«Фанни и Александр» Ингмара Бергмана, 1982 г.

«Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, 1972 г.

«Семь самураев», Акиры Куросавы, 1954 г.

«Дорога» Федерико Феллини, 1954 г.

«Виридиана» Луиса Бунюэля, 1961 г.

Трудно себе представить другого такого русского режиссера, в чьем списке не было бы ни одного фильма соотечественников, но в советской и российской киноистории не было также никого, кто, как Кончаловский, смог бы уехать в разгар брежневского «застоя», в 1980-м, в США и стать не эмигрантом с тяжелой судьбой, а автором суперуспешного блокбастера «Танго и Кэш» (1989) с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в главных ролях. До этого в СССР были сняты его «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Сибириада» и «История Аси Клячиной» – золотая коллекция! В 1990-е Кончаловский вернулся на родину. За это время СССР развалился, страна стала называться Россией. Кончаловский снял – снова в Америке – громкий мини-сериал «Одиссея», а потом на несколько лет замолчал. В те, последние годы догорающего двадцатого века, Кончаловский – народный артист РСФСР – самый либеральный и самый прозападный из русских режиссеров.

Он критикует Голливуд и «Оскар», разочаровавшись, по сути, в американском кинематографе, но уверенно говорит о том, что единственно верный путь развития России – европейский. А сама Россия – Европа, никакая не Азия.

А потом – возможно, постепенно, хотя со стороны кажется, что довольно резко и неожиданно, – позиция режиссера меняется. Все чаще Андрей Кончаловский вслух рассуждает о «скрепах», говорит об особом русском пути, ругает Запад.

Как и почему сын поэта Сергея Михалкова и художницы Натальи Кончаловской, брат режиссера Никиты Михалкова изменился? Что случилось? Причем тут кино? Эти вопросы задавал себе каждый, кто уважал Андрея Кончаловского и восхищался им. Задавали и недруги.

Всё это время мне казалось, что должна быть какая-то поворотная точка, что-то по-настоящему важное, перевернувшее его мировоззрение, позволившее отказаться от прежних взглядов и принять новые. Но повода спросить – не было. В 2016-м Андрей снял фильм «Рай», которому аплодировал стоя зал Венецианского кинофестиваля. Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу.

«Рай» – картина о Второй мировой войне. Три главных героя – русская аристократка-эмигрантка, участница французского Сопротивления Ольга (Юлия Высоцкая), француз-коллаборационист Жюль (Филипп Дюкень) и высокопоставленный офицер СС Хельмут (Кристиан Клаусс) – в поисках личного рая на фоне миллионов страдающих и умирающих в аду на Земле жертв войны. «Рай» оказался поводом для встречи с Кончаловским. А значит – возможностью задать все копившиеся годами вопросы, многие из которых действительно и вечные, и риторические: кто мы такие, куда мы идем. Зачем?

– «Рай» произвел на меня огромное впечатление. Я понимаю зрителей, которые стоя аплодировали вам в Венеции.

– Спасибо.

– Среди организаций, причастных к созданию «Рая», значится Министерство культуры России. Думаю, для него это – очень хорошее вложение. Никогда еще деньги, ассигнованные на пропаганду, не тратились с таким умом: по-европейски, блестяще сделанная картина рассказывает миру о важности и величии русской идеи. Таким был изначальный замысел?

– Министерству культуры, вероятно, будет лестно услышать ваше мнение. Мне трудно рассуждать в таких категориях и говорить о каких-то интересах. Всё-таки, когда подступаешь к материалу, не рассуждаешь о смыслах, которые могут проявиться в процессе создания. Не думаю, что произведение искусства исходит из каких-либо интересов, кроме желания воплотить то, что «примстилось» художнику. Вы же не спрашиваете композитора, например, какую идею он хотел раскрыть, в чем пытался убедить мир, потому что музыка – это музыка.

– И это никогда не мешало композиторам творчески высказываться по разным актуальным – в том числе и политическим – вопросам. Но речь о «Рае». Ваш фильм затрагивает сразу несколько очень болезненных для разных стран и культур тем: Холокост, французское Сопротивление, избранность русских как спасителей и освободителей всего человечества.

– Всё то, о чем вы говорите, – это уже конечный результат фильма. Такая задача в самом начале не может быть поставлена. Процесс создания в определенном смысле – это нащупывание тропинки в абсолютной темноте. В темноте можно наткнуться на тему фильма. А тема какая? Это не Холокост, не судьба француза, не судьба немца и не судьба русской женщины. Тема «Рая» – это универсальность зла и его соблазнительность. Замысел, конечно, начинается с каких-то более простых, материальных вещей, деталей и зацепок разного рода. Всё это вырастает в определенный конгломерат идей, историй и проблем. Одно наслаивается на другое. Или не наслаивается… и тогда художник может признать свою ошибку.

«Рай» для меня очень важный опыт рассуждения об амбивалентности злодеяния – это немного иная тема, чем тема Холокоста. Зло не обязательно воплощается в образе монстра. Это может быть умный, образованный, талантливый…

– Любящий Чехова…

– Да, любящий Чехова, аристократичный, красивый, удивительно цельный человек. Для меня очень важно, что он вступает в эту мутную реку зла и течение его несет. В этом смысле на меня очень подействовал роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, который попался мне тогда, как раз когда я готовился к «Раю». Я этот роман смаковал со всех сторон.

– И еще, наверное, «Банальность зла» Ханны Арендт?

– Нет, это я не читал. Еще на меня большое впечатление произвела книга «Скажи жизни “Да”» Виктора Франкла, австрийского психиатра, который провел в Освенциме три года. Но, по правде сказать, у меня никогда не было желания теоретизировать о смысле своих произведений. Однако есть одна вещь, которая для меня очень важна: полфильма три героя «Рая» прямо говорят со зрителем – в форме монолога. Монологи – самое ценное для меня в картине. Если бы не было монологов, не было бы этого фильма. Был бы какой-то другой.

– Монологи – то, как они выглядят, кем и как произносятся, – это режиссерское решение или всё было придумано еще на стадии сценария?

– Они были с самого начала. Иногда мне приходила безумная мысль оставить в картине только монологи. И всё. Самое интересное в фильме – слушать исповедь этих трех человеческих существ. Оказывается, и так можно. Никогда не думал.

– У «Франкофонии» Александра Сокурова, так же, как и «Рай», затрагивающей тему Сопротивления и коллаборационизма, во Франции были проблемы с прокатом: МИД выступил против показа в Каннах, министерство культуры и даже Лувр чуть ли не отреклись от картины. Выяснилось, что французы не вполне готовы к обсуждению этих тем посторонними.

– Саму картину Сокурова я, к сожалению, пока не видел, но очень жалею, что жюри так обошлось с ним в Венеции[16]. Очень несправедливо. Я убежден, что всё, что Сокуров делает, – это обязательно произведение кинематографа – в том смысле, в котором его понимал Робер Брессон.

Что до французов, то, во-первых, у них есть нормальная цензура. Я это знаю, сам сталкивался. В свое время я пытался снять там картину про араба, который становится джихадистом. Идея простая: живя рядом с французами, можно стать джихадистом. Но снять такое нельзя, разумеется, потому что там – цензура. Во-вторых, французам крайне неприятно ворошить свое собственное прошлое. И это было совершенно правильное решение де Голля – закрыть все дела коллаборационистов на шестьдесят лет. Архивы открываются только сейчас, когда они все уже умерли. Знаете, почему де Голль принял такое решение? Потому что понимал, что нельзя раскалывать общество. Пол-Франции же были коллаборационистами, да если уж начистоту, бо́льшая ее часть.

– Вы действительно считаете это правильным? То есть в переносе на нашу почву, беда не в том, что в 1991-м, во времена разгрома КПСС и развала СССР, не было люстраций, а в том, что вообще стали рассказывать правду о тех, кто сажал, кто доносил, кто расстреливал?

– Любая история имеет амбивалентные смыслы и гораздо более глубокие причинно-следственные связи, чем просто набор злодеяний каких-то ублюдков. Собственно, об этом и мой фильм.