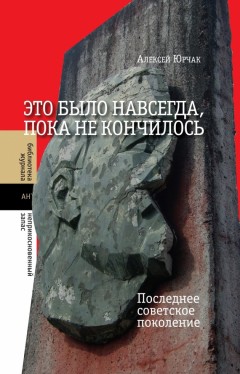

Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение

Предисловие.

Взгляд антрополога

на книгу Алексея Юрчака

С момента публикации английского варианта книги Алексея Юрчака Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation (Princeton University Press, 2006) она приобрела значительный авторитет в международных академических кругах. В 2007 году книга удостоилась премии лучшей книги года, присуждаемой одним из ведущих научных сообществ Северной Америки – Американской ассоциацией евразийских, восточноевропейских и славянских исследований (ASEEES). Книга повлияла на многочисленные исследования антропологов, историков, социологов и славистов и сегодня продолжает оставаться в центре дискуссий на конференциях, семинарах и страницах научных журналов.

Автор этой книги представляет дисциплину социально-культурной антропологии, точнее, подраздел исторической антропологии, но книга выходит за дисциплинарные рамки традиционных антропологических и исторических исследований. В ней предлагается новый, оригинальный и крайне важный подход для исследования того, как в целом развиваются, изменяются и переживают кризис политические системы. Хотя тематически эта книга является исследованием советской системы «позднего социализма», исследовательский подход, который в ней предлагается, актуален для анализа многих других исторических и культурных контекстов, включая либеральные общества Запада, государства постколониального мира и государства постсоветского пространства. А в более широком философском и методологическом смысле книга представляет собой попытку критически переосмыслить многие эпистемологические парадигмы, которые сегодня доминируют в социальных науках. Поэтому она является хорошей иллюстрацией уникального вклада, который социально-культурная антропология способна внести в социальные, политические и культурологические исследования, – а именно возможность критически переосмысливать общепринятые аналитические модели, понятия и категории.

Вспомним известное высказывание Клиффорда Гирца о том, что «не стоит совершать кругосветное путешествие, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре»1. То есть не имеет смысла заниматься исследованием нового, неисследованного контекста (условного Занзибара) ради того, чтобы загонять явления, с которыми сталкиваешься в этом контексте, в рамки заранее известных понятий и явлений (кошек), или ради того, чтобы интерпретировать эти явления в рамках знакомых моделей (заниматься подсчетом этих кошек). Исследованием нового материала имеет смысл заниматься только тогда, когда можно поставить под вопрос знакомые понятия и аналитические модели. В антропологическом подходе новый эмпирический контекст рассматривается не только как исследование заранее известных явлений и объектов, но и как онтологически незнакомое поле – то есть поле, в рамках которого выявляются новые, незнакомые явления и объекты, заставляющие исследователя критически переосмысливать известные теории и модели.

Несмотря на то что большинство исследователей, видимо, согласится с этим высказыванием Гирца, на практике многие продолжают действовать иначе. Это особенно заметно в исследованиях советской системы. Например, анализируя те или иные социальные группы или тех или иных субъектов советского общества, исследователи подчас некритически пользуются аналитическими понятиями, сформированными при анализе совсем иных политических и социальных контекстов. В результате, например, при описании деятельности «комсомольских работников» автоматически используются такие понятия, как «приспособленчество» и «конформизм», а при описании деятельности неформальных «рок-музыкантов», напротив, используются такие понятия, как «нонконформизм» и «сопротивление». Некритичное использование подобных нормативных понятий, привнесенных в исследуемое поле извне, часто упрощает или искажает реальную картину сложного советского общества.

В отличие от этих подходов автор данной книги не сводит изучение позднего социализма к «подсчету кошек» и повторению общих мест и не стремится загнать реальные социально-исторические явления в заведомо известные аналитические рамки. Вместо этого он описывает новую, ранее не описанную историю – например, о том, как в позднесоветский период в идеологическом языке партии протекали процессы «гипернормализации» и «перформативного сдвига» (главы 1 и 2), или о том, как в советском обществе сформировались особые социальные пространства – сообщества и «публики своих» (глава 3), как в нем возникло необычное явление «воображаемого Запада» (глава 5) и появился особый вид взаимоотношения субъекта и государства – «политика вненаходимости» (главы 4, 6, 7) и так далее. Эти явления и объекты не вписываются в традиционные понятия, которые доминируют в социально-политических исследованиях социализма. Например, «политика вненаходимости» не вписывается в понимание политического действия как действия, построенного по бинарному принципу подавление – сопротивление или конформизм-нонконформизм, «сообщества своих» не вписываются в разделение общественного пространства на частную и публичную сферы, а понятие «нормального человека» не вписывается в разделение субъекта на советского и антисоветского. Для выявления и анализа этих особых явлений советского контекста требуется критическое переосмысление знакомых нам аналитических моделей и понятий.

Ниже я остановлюсь подробнее на нескольких элементах исследовательского метода, предложенного автором, и рассмотрю ряд его аналитических иноваций. Кроме того, я постараюсь ответить на некоторые критические замечания, прозвучавшие в адрес этой книги, разобрав те неточности и эпистемологические допущения, на которых эти замечания строятся.

Как уже говорилось, в основе исследовательского подхода, предложенного в этой книге, лежит ряд теоретических понятий, которые интерпретируются в ней иначе, чем это принято в традиционных исследованиях социализма и других типов обществ. Рассмотрим подробно три примера таких понятий, примененных в книге, – симптом исторических изменений, концептуальное разделение между категориями нормальности и усредненности и критическое переосмысление понятий свободы и политики.

Книга начинается с двух базовых вопросов: почему обвал советской системы был неожиданным и какие выводы об устройстве и функционировании советской системы в последние десятилетия ее существования следуют из того факта, что ее обвал был неожиданным? Попытка ответить на эти два вопроса повлияла на выбор объектов и эмпирического материала, которые анализируются в книге, и на подход, который можно назвать изучением «симптомов» внутренних изменений системы. Как пишет автор в главе 1, «в нашу задачу входило не описать усредненный “советский опыт” или среднего “советского субъекта”, а нащупать некоторые направления, по которым в позднесоветской системе происходили внутренние и до поры до времени невидимые сдвиги и изменения…». Для того чтобы понять, почему Юрчак отказывается от анализа усредненного советского опыта и нормального советского субъекта, необходимо рассмотреть его исследование в более широком контексте антропологических и исторических исследований советского социализма, со многими из которых эта книга полемизирует.

Начнем с антропологических исследований. Социально-культурная антропология начала формироваться на заре нового времени. Контекстом, в котором развивалась молодая дисциплина, была эпоха географических открытий и колониальная экспансия европейских держав. Но главным философским импульсом для развития дисциплины стала усталость претерпевавшего изменения западного общества от вещей старых и порядком надоевших, от слов, некогда казавшихся мудрыми, но теперь превратившихся в избитые фразы, от мыслей, когда-то оригинальных и свежих, но теперь звучавших банально. Не случайно первой исследовательской парадигмой молодой дисциплины стало коллекционирование. Казалось, что исследовательская задача состоит в собирании всего нового и необычного, в коллекционировании экзотических курьезов и удивительных странностей со всех уголков Земли. Такой подход к накоплению знаний об окружающем мире не ограничивался лишь антропологией – в той или иной форме он присутствовал во всех социальных дисциплинах того времени. Например, в истории – дисциплине, с которой у антропологии всегда были родственные, хотя и непростые отношения, – он выражался в особом внимании к изучению «исключительных» личностей: глав государств, полководцев, великих злодеев, больших ученых, знаменитых художников, диссидентов и прочих героев и антигероев различных культурных эпох и исторических периодов.

Просуществовав довольно долго, фетиш коллекционирования в конце концов подвергся критике, и ему на смену пришла новая исследовательская парадигма, в которой отвергалась важность изучения необычного просто ради его необычности. Эта смена парадигм тоже не ограничивалась рамками антропологии, а была частью более широкого процесса демократизации знания вообще, который повлиял на все академические дисциплины. Например, в истории эта смена парадигм проявилась в постепенном переходе от исследования исключительных личностей сначала к исследованию широких социальных страт, а позже – к исследованию технологий формирования «субъектности» в различные исторические периоды2. В антропологии смена парадигм, произошедшая раньше, чем в других социальных науках, проявилась в растущем интересе к исследованию «обычных» людей и «повседневных» контекстов. А что касается социальных наук в более широком смысле, то именно тогда основным принципом легитимации исследовательского подхода в них стала идея «репрезентативности» объекта исследования. Сегодня принцип «репрезентативности», понятый определенным образом, продолжает доминировать в большинстве социально-исторических исследований (см. ниже).

Историко-антропологическое исследование, представленное в данной книге, отличается от перечисленных выше подходов. Ее героев трудно отнести как к категории «среднего субъекта», репрезентативно отражающего советское общество, так и к категории «исключительных» людей. Подобные понятия при анализе советской истории и культуры ставятся в книге под сомнение. Вместо них книга предлагает взглянуть на поздний социализм с новой, малознакомой перспективы, акцентируя внимание на вопросах, которые ранее не только оставались за пределами большинства исследований, но подчас просто не могли быть сформулированы в эпистемологических рамках, которыми эти исследования пользовались.

В задачу данного исследования входит не описание среднего советского опыта, а анализ нарастающих внутренних сдвигов и изменений советской системы, которые долгое время оставались незаметными и для обычных советских граждан, и для политических руководителей, но благодаря которым внутри системы постепенно зрели условия для ее неожиданного обвала – не причины (якобы приведшие к обвалу), а именно условия (сделавшие обвал возможным, хотя и не неизбежным). Для того чтобы иметь возможность проанализировать этот нарастающий, но малозаметный процесс внутренних изменений и сдвигов системы, требуется выбирать исследовательский материал не просто по принципу его «репрезентативности» – по крайней мере, не исходя из критерия репрезентативности, понятого традиционным образом. Как отмечает автор, исследовательский «материал, заведомо подбирающийся по принципу репрезентативности, ориентирован на анализ уже известных норм и состояний», в то время как материал, выявляющий, «как нормы искажаются, нарушаются или доводятся до предела, и при этом система продолжает функционировать, дает возможность узнать нечто новое и о норме, и об ее изменениях…». Иными словами, выбранный объект исследования может являться нерепрезентативным с точки зрения существующей на данный момент статистической нормы, которая характерна для данного общественно-исторического контекста. Поэтому такой материал может казаться нетипичным и не имеющим отношения к жизни большинства людей или к большинству возможных контекстов. Однако именно такой материал способен дать нам возможность «увидеть систему в динамике и заметить назревающие в ней сдвиги и трансформации». Этот материал выступает не как репрезентативное проявление нормы, а как симптом скрытых изменений системы (возможных и нарастающих отступлений от нормы).

Подобный подход к изучению симптомов внутренних изменений системы применяется в целом ряде разделов этой книги – например, при анализе действий «некрореалистов» и других художественных групп конца 1970-х – начала 1980-х годов (глава 7). Явления и группы, подобные им, были далеки от статистической и политической нормы советского поведения, то есть не были репрезентативны с точки зрения этой нормы, и поэтому реже всего попадают в поле зрения традиционных политологических и социологических исследований. Однако сам факт того, что подобные явления появились и стали развиваться в определенный период советской истории, указывает на важные внутренние изменения советской системы. Не будучи нормой советской жизни, они были симптомом ее внутренних и до поры до времени незаметных изменений.

Хотя многие явления рассматриваются в этой книге именно как симптомы внутренних изменений системы, это не единственный аналитический метод, которым пользуется автор.

Чтобы продолжить описание некоторых элементов предложенного в этой книге подхода, разберем нескольких критических замечаний, прозвучавших в ее адрес. Большинство этих замечаний относятся к одной из двух интеллектуальных парадигм. Первую, довольно широко представленную в сегодняшней России, иногда называют «новой антропологией». Эта интеллектуальная парадигма неоднородна – в ней заметны как минимум три точки зрения на то, каким должен быть объект антропологического исследования. Согласно первой точке зрения, задача антропологии заключается в анализе того, как простой человек конструирует свое будущее путем достижения «личной автономии», а также в критике того, как технологии власти препятствуют созданию этой автономии.Согласно второй точке зрения, антропология должна заниматься анализом культурного разнообразия и критикой государственных попыток уменьшить это разнообразие, посредством сведения его к единой национальной культуре. Согласно третьей точке зрения, задача антропологии заключается в изучении «субъектности» – того, как современный субъект формируется в процессе взаимоотношения с общественными институтами и с некой материальной субстанцией, именуемой в этом подходе «культурой»3. Кроме того, согласно всем этим трем точкам зрения в задачу антропологии должна также входить критика некой «доминирующей идеологии», которой является, по мнению одних авторов, либерализм, по мнению других авторов – позитивизм, и по мнению третьих – постмодернизм. Итак, эти взгляды характерны для российской «новой антропологии».

Вторая интеллектуальная парадигма, с позиции которой прозвучало несколько критических замечаний (и которая, тем не менее, несколько ближе к данной книге, чем парадигма «новой антропологии»), относится к «антитоталитарной» модели советской истории4. У истоков этой парадигмы лежали дебаты 1960—1980-х годов между западными политологами и историками, изучавшими социалистические страны. В более ранний период многие из этих исследователей занимались анализом государства, фокусируясь на изучении технологий государственного насилия и особых субъектов – политических элит, опиравшихся на это насилие. Позже историки, под влиянием социологического, а затем и культурологического «поворотов» в истории начали изучать более сложные технологии власти, не сводящиеся к насилию, а также более сложные объекты приложения власти, включающие обычных людей. Эти исследования сближали историков с антропологами – в работах и тех и других критиковалась более ранняя, упрощенная модель советской политической системы, согласно которой она сводилась к узкому понятию тоталитаризма. В результате этой критики категория «политического» (политического высказывания, политического действия, политического сознания) в советском контексте тоже претерпела изменения. Политические явления перестали рассматриваться как нечто исключительное, существующее лишь в виде особых проявлений или в особых местах (например, в партийном аппарате или в кругу диссидентов), а приобрели черты обыденности; политическое стали находить в контексте обычного существования обычных граждан5.

Как уже говорилось, среди критических замечаний по поводу той или иной концепции в этой книге большинство относится к одной из этих двух парадигм – новой антропологии или антитоталитарной истории. Согласно одному типу критики, субъекты или явления, исследованные в данной книге, не относятся к «репрезентативной выборке», то есть в ней анализируется слишком узкий или слишком «ненормальный» срез населения. Согласно другим замечаниям, автор книги в своем анализе некритично пользуется категориями, заимствованными у самих информантов (сюда относятся, например, категории «нормальный человек», «нормальные люди», «свои» и так далее), то есть подменяет аналитические категории исследователя этнографическими высказываниями информантов. С точки зрения этих критиков, исследователь должен исправлять, а не повторять то, с чем он сталкивается «в поле», – то есть высказывания тех, кого он изучает, заведомо рассматриваются лишь как идеологические заблуждения, а не как, например, возможность критически переосмыслить некоторые аналитические модели самого исследователя.

Приведем примеры подобных критических замечаний и рассмотрим, в чем заключаются проблемы этой критики. В одной из своих статей Кэролайн Хамфри анализирует личный дневник бюрократа среднего звена ЦК КПСС, относящийся к 1960-м годам, и делает вывод, что этот человек отличался от категории «нормальных» советских людей, которые рассматриваются в данной книге. Она отмечает, что, будучи партийным работником и настоящим коммунистом, этот бюрократ, тем не менее, экспериментировал с буквальными («констатирующими», по терминологии данной книги) смыслами идеологических высказываний, вместо того чтобы уделять внимание лишь их «перформативному» смыслу (то есть лишь повторению ритуальной формы этих высказываний), как это делало большинство «нормальных людей» согласно книге Юрчака. Исходя их этих наблюдений, Хамфри призывает уделять большее внимание именно таким бюрократам-реформаторам при анализе причин внутренних изменений советской системы.

Несколько иная критика понятия «нормальные люди» прозвучала в статье Кевина Платта и Бенджамина Натaнса6. Они утверждают, что те советские субъекты, которые не индентифицировали себя с буквальным смыслом официальных идеологических высказываний партии, были не «нормальными», а «исключительными», редкими субъектами, поскольку такой акт неидентификации с идеологией, по мнению этих исследователей, требовал ненормальных индивидуальных усилий и был возможен только в рамках ограниченного, частного пространства жизни, которое они называют «воображаемой частной сферой».

Несмотря на различие этих двух критических комментариев, в их основе лежит одинаковое понимание категории «нормального человека», существенно отличающееся от того, как эта категория понимается в книге Юрчака. Эти критики понимают под категорией «нормального человека» некоего «среднего» или «усредненного» советского субъекта – то есть обывателя, не имеющего доступа к власти и воспринимающего идеологические высказывания власти напрямую. В основе такого понимания нормального субъекта лежит упрощенная бинарная модель целого ряда явлений – политики, языка, субъекта. Согласно такой бинарной модели любое политическое высказывание субъекта может интерпретироваться только буквально – либо как выражение правды, либо как выражение лжи или притворства, – а любое политическое действие субъекта может иметь только два смысла – это либо поддержка системы, либо сопротивление ей.

То, что эти критики используют бинарную модель субъекта и политической системы, удивительно не только потому, что эта модель является значительным упрощением реальной картины социалистического общества, но и потому, что она подвергнута детальной и последовательной критике в этой книге. Как показывает ее автор, понятие «нормальный человек» не является чистым аналитическим термином, имеющим отношение к некой «норме» поведения, выявленной при анализе. Этот термин восходит к дискурсу самих советских людей того периода (информантов) и не подразумевает абстрактно-усредненного советского субъекта. «Нормальность» человека, согласно этому этнографическому понятию, заключается в ином – субъект является «нормальным», если он не воспринимает идеологические высказывания системы ни с позиции полного принятия, ни с позиции полного отторжения. «Нормальность» его отношения к системе заключается именно в том, что это отношение нельзя свести к бинарной логике поддержки системы или оппозиции ей. Такой субъект не интепретирует политические высказывания системы буквально, не рассматривает их как выражение либо правды, либо лжи. Его интерпретация иная, небинарная – она заключается в создании новых смыслов путем воспроизводства формы идеологических высказываний системы, но изменения смысла этих высказываний.

«Нормальный» советский человек не является ни активистом, ни диссидентом. Он участвует в формировании и воспроизводстве официального идеологического дискурса – но делает это в основном на уровне формы высказываний, одновременно наделяя их новыми, неожиданными смыслами. В результате такого отношения к высказываниям и ритуалам советской системы «нормальный человек» создает новые пространства свободного действия, которые официальный дискурс системы не в состоянии описать и которых система не ожидает, поскольку они не совпадают с ее дискурсом, но и не находятся в оппозиции к нему. Как показано в книге, эти особые пространства свободы – автор называет их пространствами вненаходимости – могут появляться в самых разных контекстах – в кочегарке и кабинете комитета комсомола, в квартире друзей и лаборатории ученых-физиков (главы 3—7).

Бюрократ-реформист из ЦК партии, о котором пишет Хамфри, несмотря на его возраст и пост совсем не являлся противоположностью «нормальных» субъектов из данной книги. Он во многом похож, например, на молодого комсомольца из Якутска, описанного в главе 6 этой книги, – «нормального» субъекта, который, будучи вполне искренне увлечен идеалами коммунизма, тем не менее не был согласен с тем, как партийные лидеры трактовали эти идеалы на практике. Позицию этого молодого человека было бы сложно свести лишь к поддержке системы или лишь к сопротивлению ей. Не являлась она и цинизмом или приспособленчеством. Эта позиция сложнее – она заключалась в изменении смыслов и сдвиге парадигм. Кроме того, важно, что в случае этого необычного молодого человека, как и в случае бюрократа-реформатора, о котором пишет Хамфри, такая критическая позиция включала в себя нежелание отказаться от моральных идеалов социализма.

Когда Платт и Наттанс в своей критике концепции Юрчака утверждают, что быть «нормальным» субъектом в советском контексте было трудно, поскольку это состояние, по их мнению, требовало особых индивидуальных усилий, они подразумевают, что такой субъект был якобы вынужден прятать свое «истинное» лицо от взора государства. Таким образом они воспроизводят бинарную модель субъекта, согласно которой «свобода» субъекта понимается как состояние, которое достигается в некоем неприкосновенном, личном, скрытом от внешнего взора пространстве – в том, что они называют «воображаемой частной сферой». Однако, как показано в данной книге, неверно сводить понятие свободы к неприкосновенности некой изолированной, атомизированной личности. Пространство свободы в обществе позднего социализма выглядело иначе и строилось по иному принципу. Как именно – рассмотрим в следующей части.

В основе подобных критических замечаний лежит узкое понимание не только категорий «субъекта» и «политики», но и «свободы». В некотором смысле это понимание напоминает интепретацию понятия свободы, которое предложил в середине XX века английский философ Исайя Берлин7. Берлин различал два понимания свободы – свобода негативная и свобода позитивная. Негативная свобода – это «свобода от», то есть свобода от внешнего вмешательства, в особенности вмешательства государственного аппарата. Это понимание свободы характерно для либерального общества. Основной угрозой свободе, с этой точки зрения, является насилие. Соответственно, понимание «политики» здесь сводится к попыткам наладить «мирный порядок», уладить вражду между индивидуумами, группами, институтами, уравновесить отношения войны и мира. Второе понимание свободы – свобода позитивная – это «свобода для», то есть свобода для саморазвития и самовыражения. Для такой свободы необходимо наличие власти (государственной или иной), гарантирующей процесс формирования личности и задающей параметры этого процесса. Этот вид свободы, по мнению Берлина, характерен для социалистического общества (хотя корнями он уходит в античное понимание связи между «свободной волей» – одной из основ человеческого общества – и «непредсказуемой дикостью» окружающей среды). «Политика», с этой точки зрения, заключается не в стремлении к «личной независимости» или «мирной жизни», а в стремлении развивать качества, необходимые для существования в реально существующем человеческом обществе.

Понятия негативной и позитивной свободы соответствуют двум парадигмам социально-исторических исследований, о которых я писал выше, – «новой антропологии» и «антитоталитарной» школы советской истории, – к которым данная книга, как я уже отмечал, осознанно не относится. Для исследователя, работающего в парадигме антитоталитарной истории, характерно позитивное понимание свободы. Занимаясь изучением советского проекта построения нового мира, такой исследователь обычно акцентирует внимание на волевых действиях или политических программах – то есть на использовании власти ради достижения будущей свободы. Согласно этому подходу, например, насилие над человеком в советской истории нельзя анализировать в отрыве от цели будущего освобождения человека8. А если исследователь, работающий в этой парадигме, изучает постсоветский контекст, его работы обычно акцентируют внимание на проблемах, возникших в результате исчезновения мира советского человека. Например, в них подчеркивается, что обвал советской системы нельзя сводить лишь к приобретению свободы от Советского государства, поскольку этому процессу также сопутствовало появление новых видов несвобод9.

А для исследователя, работающего в парадигме новой антропологии, характерно, напротив, негативное понимание свободы. Анализируя советский период, такой исследователь обычно акцентирует внимание на советском аппарате насилия, на государственном терроре, на подавлении личности. А при анализе постсоветского контекста пишут о трагических последствиях советского террора, которые продолжают чувствоваться и сегодня, о том, что до сих пор не состоялось общественного обличения советской системы насилия, и о том, что без такого обличения нельзя строить будущее10.

Исторический анализ, предложенный в книге Алексея Юрчака, отличается от обеих этих парадигм. Благодаря тому, что акцент в предложенном здесь аналитическом подходе делается на симптомах исторических изменений, этот подход преодолевает бинарность в понимании свободы и политики, характерную для этих двух концепций. В этой книге читатель не встретит романтизации «нонконформистов» или иных «исключительных» людей, ведь согласно предлагаемому анализу советский субъект не мог существовать в изоляции от советского политического пространства. У этой книги иные герои – «нормальные люди», у которых, в отличие от воображаемых конформистов и нонконформистов, был иной тип свободы, который формировался в новых формах общения (сообществах и «публиках своих») и новых видах общественного пространства (пространствах «вненаходимости»), возникавших, когда человек участвовал в воспроизводстве официальных идеологических форм и ритуалов, при этом наделяя их новыми, неожиданными смыслами. Именно такие принципы существования нормальных людей – принципы, которыми в той или иной форме руководствовалось подавляющее большинство советских людей, – привели к постепенным и поначалу незаметным изменениям советской системы, подготовившим условия для ее неожиданного обвала.

В заключение отмечу, что многие исследования социальных, культурных и политических процессов в постсоветской России тоже строятся по модели одной из двух вышеупомянутых парадигм – антитоталитарной истории или новой антропологии. Однако при чтении книги Юрчака невольно возникает вопрос – не является ли подход, предложенный в ней, тем что необходимо для понимания не только советского прошлого, но и постсоветского настоящего?

Беркли—Торонто, 2013—2014

Вступление к русскому изданию

Моим родителям, Владимиру и Наталье

Эта книга была сначала написана по-английски, а потом заново переписана по-русски. Поначалу я планировал просто перевести книгу с английского, причем сделать это с помощью профессионального переводчика, чтобы не тратить много времени. Но довольно быстро стало понятно, что над русским текстом лучше работать самому автору. Слишком много было в тексте языковых особенностей, аналитических нюансов и теоретических рассуждений, которые надо было не просто переводить, а заново излагать по-русски, пользуясь другим, подчас новым аналитическим языком.

Решив переписать книгу по-русски, я наивно полагал, что на это уйдет не слишком много времени. Но процесс переписывания затянулся, оказавшись намного сложнее, болезненнее и интереснее, чем я ожидал. В этом были и свои плюсы. Чем дольше я им занимался, тем больше в возникающем русскоязычном варианте книги появлялось добавлений и изменений. Этот вариант книги стал несколько больше по объему, чем английская версия. В нем более пристально рассмотрены некоторые феномены позднего социализма (а другие, наоборот, изложены менее подробно), более развернуто обсуждаются некоторые исследовательские и аналитические подходы, несколько больше обобщающих теоретических отступлений, больше иллюстраций, в нескольких местах несколько изменен порядок изложения.

Причин этих изменений несколько. Первая причина очевидна – английский и русский варианты обращаются к разным аудиториям, которые отличаются не только языком, но и знанием или личным опытом описываемого периода, равно как и точкой зрения на него. Российский читатель лучше зарубежного знаком с фактами позднесоветской реальности, однако ему, возможно, сложнее посмотреть на эту реальность со стороны. Кроме того, он порой меньше знаком с некоторыми аналитическими подходами и дисциплинарными методами современных социальных и гуманитарных исследований.

Вторая причина переписать книгу заново заключалась в том, что с момента выхода английского издания прошло уже несколько лет, в течение которых появилось множество новых работ о советской истории и культуре (включая отклики на эту книгу). Появились и новые исследования, посвященные процессам трансформации, имевшим место в иных политических системах и исторических контекстах. Некоторые из этих работ хотелось использовать, с другими хотелось полемизировать, хотя я и старался делать это по возможности не часто, чтобы не отвлекаться от главных аргументов книги. Кроме того, со времени выхода английского издания в России и во всем мире многое изменилось. Сегодня, например, кажется, что ко многим чертам политической системы России последнего десятилетия применимы некоторые категории, которые использованы в книге. Примерами могут служить такие понятия, как сообщества «своих», перформативный сдвиг, политика вненаходимости (и свобода вненаходимости) и так далее.

Сегодня повседневная российская реальность может вызывать противоречивые ощущения. С одной стороны, российское общество кажется довольно сильно атомизированным, разъединенным, не слишком связанным общими политическими, гражданскими, этическими нормами, а с другой стороны, оно выглядит, наоборот, сплоченным и мобилизованным. Этот парадокс, видимо, объясняется тем, что в российском общественном пространстве сегодня формируется большое количество социальных, политических, экономических, творческих сред и иных сообществ, внутри которых люди воспринимают друг друга как «своих», но за пределами которых это ощущение быстро пропадает. В среде «своих» (среди друзей, коллег по работе, соседей по дачному участку, людей, увлеченных общими идеями, и так далее) довольно легко устанавливаются общие нормы этического поведения, взаимного уважительного отношения, политических взглядов. Но по отношению к общественному пространству, находящемуся за пределами среды «своих», этика отношений может довольно резко меняться, заботливое отношение – пропадать, гражданский долг – не ощущаться как что-то общее и важное для всех. Среды «своих» парадоксальны – в них можно разглядеть, с одной стороны, элементы формирующегося «гражданского общества», а с другой – атомизацию социального пространства. В какой-то степени эта парадоксальная динамика напоминает период позднего социализма, в котором в советском общественном пространстве повсюду возникали сообщества «своих», о которых и говорится в этой книге.

Другим примером является понятие перформативного сдвига. В контексте позднего социализма доминировало воспроизводство нормы идеологического высказывания, ритуала или символа в первую очередь на уровне их формы, при этом их смысл смещался, становясь отличным от буквально «заявленного» смысла. Этот принцип описан в книге как «перформативный сдвиг». Сегодня кажется, что этот принцип вновь стал широко практиковаться в функционировании государственных институтов, дискурсов и СМИ и во взаимоотношении государства и граждан. Сегодня все чаще кажется, что крайне важной является необходимость воспроизводства именно формы закона, высказывания, ритуала, официальной практики, при этом их смысл в конкретном контексте меняется до неузнаваемости. Например, как показывает множество судебных процессов последних лет, особенно процессов с политической подоплекой, российскому суду сегодня намного важнее воспроизводить именно форму закона (на уровне точности официальных формулировок, процедурной стороны делопроизводства, ритуальных действий в зале суда), но не буквальный смысл, который в законе вроде бы должен присутствовать. В результате процесс расследования и судебный вердикт может строго следовать форме закона, но иметь мало отношения к его буквальному смыслу. Можно предположить, что этот принцип четкого воспроизводства формы официальных норм и высказываний, с одновременным изменением их духа, уходит корнями в позднесоветский период.

Третьим примером является понятие «политики вненаходимости» (и сопутствующее ему понятие «свободы вненаходимости»). Сегодня все шире практикуются способы устройства своей жизни одновременно «внутри и за пределами» государственной системы. Это может проявляться в разных формах – в дистанцировании субъекта и целых социальных сред как от политического дискурса государства, так и от политической активности оппозиции, в нежелании смотреть государственные телевизионные каналы, в отправке детей на обучение за рубеж, причем независимо от «политической» ориентации каждого конкретного человека (это практикуется и государственными чиновниками, и людьми, воспринимающими себя как часть «оппозиции», и теми, кто ни к первой, ни ко второй группе себя не относит).

Можно было бы привести и другие примеры, но вряд ли это важно. Ведь в этой книге анализируется все же вполне конкретный исторический период – поздний социализм. Насколько описанные здесь культурные феномены, социальные отношения, политические формы и языковые жанры важны для понимания сегодняшнего времени – решать читателю. Строить исторические параллели важно и полезно, но делать это надо осторожно, не забывая о своеобразии каждой эпохи.

А.Ю., май 2014, Беркли – Санкт-Петербург

Благодарности

Я хочу выразить огромную благодарность всем тем людям, без которых эта книга не была бы написана или была бы совершенно другой. Это в первую очередь мои учителя, коллеги, студенты и друзья из разных стран, городов и университетов. В университетах Беркли и Стэнфорд: Eduardo Kohn, Alex Beliaev, Victoria Bonnell, George Breslauer, Юрий Слезкин, Григорий Фрейдин, Ирина Паперно, Stephen Collier, Zeynep Gursel, Donald Moore, Stefania Pandolfo, Charles Hirschkind, Cori Hayden, Hélène Mialet, Michael Wintroub, Gil Eyal, Dace Dzenovska, Larisa Kurtovic, Ivan Arenas, Saleem Al-Bahloly, Diana Blank, Maria Stoilkova, Nina Aron, Monika Eppinger, David Marcus, Pete Skafish, Олеся Шайдук-Иммерман, Lisa Sangmi Min, Thomas Matza, Jenna Rice, Tobias Reeves; в Дюкском университете: Claudia Strauss, Ann Allison, Charles Piot, Naomi Quinn, William O’Barr, Thomas Lahusen, Barbara Hernstein-Smith, Frederic Jameson, Michael Hardt, George Faraday, Borislav Knezevic, Katharine Wallerstein; в Кембриджском университете: Caroline Humphrey, Hildergard Diemberger, Николай Ссорин-Чайков, Madeleine Reeves, Polly McMichael, Dawn Nafus, James Laidlaw; в Чикагском университете: Michael Siverstein, Sue Gal, Lisa Wedeen, William Mazzarella, Jessica Greenberg, Andrew Graan; в Европейском университете в Санкт-Петербурге: Олег Хархордин, Елена Здравомыслова, Анна Темкина, Александр Эткинд, Артемий Магун, Борис Колоницкий, Татьяна Воронина, Илья Утехин; в других университетах и городах: Katherine Verdery, Nancy Ries, Gail Kligman, Tim Mitchell, Elizabeth Dunn, Slavoj Zizek, Ronald Suny, Alan Feldman, Arvind Rajagopal, Annelise Riles, Hiro Miyazaki, Andrew Willford, Renata Salecl, Светлана Бойм, Юлия Лернер, Igal Halfin, Inna Leykin, Alaina Lemon, Стас Савицкий, Сергей Ушакин, Kim Scheppele, Евгений Добренко, Марк Липовецкий, David Brandenberger, Dominic Boyer, Hugh Raffles, Mary Murrell, Margaret Paxson, Markku Lonkila, Thomas Campbell, Jessica Gorter, John Bailyn, Hanna Ruutu, Sanna Turoma, Tony DeLeon, Darin Stephanov, Виктор Мазин, Олеся Туркина, Светлана Козлова, Дмитрий Виленский, Владимир Фещенко. Большое спасибо внимательному и остроумному редактору «НЗ» Илье Калинину и главному редактору «НЛО» Ирине Прохоровой за их веру в этот проект и долгое терпение. Огромная благодарность моим родителям, Владимиру и Наталье за теплоту и поддержку. Ну а самой большой благодарности заслужили Мелани, Оливер и Настюша за любовь и веселую жизнь на двух языках и континентах.

Глава 1

ПОЗДНИЙ СОЦИАЛИЗМ

Советский субъект и неожиданность обвала системы

Понятие мимикрия не подходит для описания феноменов абсолютно иной природы, поскольку в основе этого понятия лежит бинарная логика. Крокодил не притворяется стволом дерева, а хамелеон не делает вид, что он цвета окружающей среды. Розовая пантера тоже никем не притворяется и никого не имитирует. Она лишь раскрашивает мир в свой цвет, розовым по розовому, сама становясь этим миром…11

Жиль Делез и Феликс Гваттари. Тысяча плато: капитализм и шизофрения12

Вечное государство

«…Никому не приходило в голову, что в этой стране вообще что-то может измениться. Об этом ни взрослые, ни дети не думали. Была абсолютная уверенность, что так мы будем жить вечно». Так говорил известный музыкант и поэт Андрей Макаревич в телевизионном интервью 1994 года13. Позже, в своих мемуарах Макаревич писал, что в советские годы ему, как и миллионам советских граждан, казалось, что он живет в вечном государстве (Макаревич 2002: 14). Лишь где-то году в 1987-м, когда реформы перестройки уже шли некоторое время, у него зародилось первое сомнение в вечности «советской системы»14. В первые постсоветские годы многие бывшие советские граждане вспоминали свое недавнее ощущение доперестроечной жизни схожим образом. Тогда советская система казалась им вечной и неизменной, а быстрый ее обвал оказался для большинства неожиданностью. Вместе с тем многие вспоминали и другое примечательное ощущение тех лет: несмотря на полную неожиданность обвала системы, они, странным образом, оказались к этому событию готовы. В смешанных ощущениях тех лет проявился удивительный парадокс советской системы: хотя в советский период ее скорый конец представить было практически невозможно, когда это событие все же произошло, оно довольно быстро стало восприниматься как нечто вполне естественное и даже неизбежное.

Поначалу мало кто ожидал, что политика гласности, провозглашенная в начале 1986 года15, приведет к каким-то радикальным переменам. Кампания за повышение гласности поначалу воспринималась так же, как бесчисленное множество предыдущих инициатив государства16 – кампаний, которые мало что меняли, приходили и уходили, пока жизнь продолжала течь своим обычным чередом. Однако довольно скоро, в течение года, у многих советских людей начало появляться ощущение того, что в стране происходит нечто беспрецедентное и ранее невообразимое. Вспоминая те годы, многие говорят о «переломе сознания» и «сильнейшем шоке», который они в какой-то момент испытали, об ощущениях воодушевления и даже восторга, которые пришли на смену этому шоку, и о ранее необычном желании принимать участие в происходящем.

Тоня М., школьная учительница из Ленинграда, 1966 года рождения, запомнила тот момент, когда в 1987 году она вдруг окончательно осознала, что вокруг происходит «что-то нереальное, чего раньше было себе не представить». Она описывет этот момент так: «Я ехала в метро, как обычно читала журнал “Юность” и вдруг испытала сильнейший шок. Я прекрасно помню этот момент… Я читала только что опубликованный роман Льва Разгона “Непридуманное”17. Раньше было просто не представить, что когда-нибудь напечатают что-то даже отдаленно напоминающее этот роман. После этой публикации поток прорвало»18. Студентка Ленинградского университета Инна, 1958 года рождения, тоже хорошо запомнила момент, который она называет «первым откровением». Он произошел на рубеже 1986—1987 годов: «Для меня перестройка началась с публикации в “Огоньке” стихов Гумилева»19. Инна, в отличие от большинства советских читателей, читала стихи Гумилева и раньше, в рукописных копиях. Однако она никогда не могла представить, что эти стихи появятся в официальных изданиях. Для нее откровением стали не сами стихи, а факт их публикации в советской печати и положительное обсуждение поэзии Гумилева вообще.

После этого поток новых, прежде немыслимых публикаций стал нарастать в геометрической прогресии. Возникла и приобрела популярность новая практика чтения всего подряд. Многие начали обсуждать прочитанное с друзьями и знакомыми. Чтение новых публикаций и публикаций того, что раньше не могло быть опубликовано, превратилось во всенародную одержимость. Между 1986 и 1990 годам итиражи большинства газет и журналов постоянно росли с рекордной скоростью. Первыми выросли тиражи ежедневных газет, особенно во время XIX партийной конференции 1986 года. Самым крупным и быстро растущим был тираж еженедельника «Аргументы и факты» – он вырос с 1 млн экземпляров в 1986 году до 33,4 млн в 1990-м20. Но и другие издания отставали ненамного. Тираж еженедельника «Огонек» вырос с 1,5 млн в 1985 году до 3,5 млн в 1988-м. Выросли и тиражи «толстых» ежемесячных журналов: тираж «Дружбы народов» вырос с 119 тыс. в 1985 году до более 1 млн в 1990-м, тираж «Нового мира» вырос с 425 тыс. в 1985 году до 1,5 млн в начале 1989 года и вновь подскочил до 2,5 млн к концу лета 1989 года (когда журнал начал печатать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, ранее недоступный широкому советскому читателю)21. В киосках пресса раскупалась с такой быстротой, что, несмотря на растущие тиражи, многие издания купить стало практически невозможно. В письмах в редакцию «Огонька» читатели жаловались, что им приходится занимать очередь в киоски «Союзпечати» с 5 часов утра – за два часа до их открытия, – чтобы иметь возможность преобрести свежий номер журнала.

Как и большинство людей вокруг, Тоня М. старалась читать как можно больше новых публикаций. Она договорилась с подругой Катей, что каждая из них будет подписываться на разные толстые журналы, «чтобы можно было ими обмениваться и больше читать. Тогда многие так делали. Я целый год провела за непрерывным чтением новых публикаций». Стремительные перемены опьяняли. Тоня, всегда ощущавшая себя советским человеком и не отождествлявшая себя с диссидентами, неожиданно для себя поддалась новому критическому настрою, испытывая восторг оттого, что столько людей вокруг чувствало то же самое. «Все это было так внезапно и неожиданно», – вспоминает она, «и полностью меня захватило». Она читала «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург22, «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана23, отрывки из книг Солженицына, книги Владимира Войновича. У Гроссмана, вспоминает Тоня, «я впервые наткнулась на мысль о том, что коммунизм может являться формой фашизма. Мне такое никогда в голову не приходило. Он не говорил об этом открыто, а просто сравнивал пытки, применявшиеся в обеих системах. Я помню, как я читала эту книгу, лежа на диване в своей комнате и остро ощущая, что вокруг меня происходит революция. Это было потрясающе. У меня произошел полный перелом сознания24. Я делилась своими впечатлениями с дядей Славой. Его больше всего радовало то, что стало можно критиковать коммунистов».

В результате чтения журналов, просмотра телепередач и постоянного обсуждения прочитанного и увиденного, чем занимались, казалось, все вокруг, в общественном языке появились новые темы, сравнения, метафоры и идеи, приведшие в конце концов к глубокому изменению доминирующего дискурса и сознания. В результате к концу 1980-х – началу 1990-х годов возникло ощущение того, что Советское государство, так долго казавшееся вечным, может быть не так уж и вечно. Итальянский социолог Витторио Страда, подолгу живший в Советском Союзе до начала перестройки и во время ее, вспоминает, что в те годы у советских людей возникло ощущение ускорившейся истории. По его словам, «никто, или почти никто, не мог себе представить, что крах советского режима будет таким близким и скорым, как это произошло. Только с перестройкой… пришло понимание, что это начало конца. Однако сроки этого конца и то, как он наступил, оказались ошеломляющими» (Страда 1998: 12—13).

Многочисленные воспоминания о перестроечных годах указывают на уже упомянутый парадоксальный факт. Большинство советских людей до начала перестройки не просто не ожидало обвала советской системы, но и не могло его себе представить. Но уже к концу перестройки – то есть за довольно короткий срок – кризис системы стал восприниматься многими людьми как нечто закономерное и даже неизбежное. Вдруг оказалось, что, как это ни парадоксально, советские люди были в принципе всегда готовы к распаду советской системы, но долгое время не отдавали себе в этом отчета. Советская система вдруг предстала в парадоксальном свете – она была одновременно могучей и хрупкой, полной надежд и безрадостной, вечной и готовой вот-вот обвалиться.

Ощущение этой внутренней парадоксальности советской системы, возникшее в последние годы перестройки, заставляет нас поставить ряд вопросов. Насколько эта кажущаяся парадоксальность советской системы была неотъемлемой частью ее природы? В чем заключались корни этой парадоксальности? Каким образом функционировала система знаний в советском контексте? Как знания и информация производились, кодировались, распространялись, интерпретировались? Можно ли выявить какие-то несоответствия, сдвиги, разрывы внутри системы – на уровне ее дискурса, идеологии, смыслов, практик, социальных отношений, структуры времени и пространства, организации повседневности и так далее, – которые привели к возникновению этого парадокса, к ощущению системы как вечной, при ее одновременной внутренней хрупкости? Ответы на эти вопросы, возможно, помогут нам решить главную задачу этого исследования, заключающуюся не в том, чтобы определить причины развала советской системы, а в том, чтобы найти внутренние парадоксы и несоответствия на уровне функционирования системы, благодаря которым она, с одной стороны, была действительно мощной и, вполне естественно, могла восприниматься как вечная, а с другой – была хрупкой и могла вдруг сложиться как карточный домик. Иными словами, объектом нашего исследования являются не причины, по которым советская система обвалилась, а те принципы ее функционирования, которые сделали ее обвал одновременно возможным и неожиданным.

Существует множество исследований «причин» обвала СССР. Они говорят об экономическом кризисе, демографической катастрофе, политических репрессиях, диссидентском движении, многонациональном характере страны, харизматических личностях Горбачева или Рейгана и так далее. Нам кажется, в большинстве из этих исследований допускается одна общая неточность – в них происходит подмена понятий, в результате которой факторы, сделавшие обвал советской системы лишь возможным, интерпретируются как его причины. Однако, для того чтобы разобраться в этом глобальном событии, нельзя забывать, что оно было неожиданым. Ощущение вечности советской системы и неожиданности ее конца неверно рассматривать как заблуждение обделенных информацией или задавленных идеологией людей. Ведь и те, кто начал реформы, и те, кто им противостоял, и те, кто был равнодушен и к первым и ко вторым, одинаково не ожидали такого быстрого конца системы. Напротив, ощущение вечности и неожиданности было реальной и неотъемлемой частью самой системы, элементом ее внутренней парадоксальной логики.

Обвал советской системы не был неизбежен – по крайней мере, неизбежным не было ни то, как он произошел, ни то, когда он произошел. Лишь при определенном «случайном» стечении обстоятельств – то есть стечении обстоятельств, которое участниками этих событий не воспринималось как определяющее, – это событие смогло произойти. Но оно могло и не произойти или могло произойти намного позже и совсем иначе. Для того, чтобы понять это событие, важно понять не столько его причину, сколько именно эту случайность. Никлас Луман дал важное определение случайности: «Случайным является все то, что не является неизбежным и не является невозможным»25.

Обвал советской системы высветил ее с такой стороны, с которой она никогда и никому не была видна ранее. Поэтому это событие может служить своеобразной «линзой», сквозь которую можно разглядеть скрытую ранее природу советской системы. В данной книге предлагается именно такой анализ – обвал СССР служит здесь отправной точкой для ретроспективного, генеалогического анализа системы. Главный период, на котором мы сфокусируемся, – это примерно тридцать лет советской истории с конца сталинского периода до начала перестройки (начало 1950-х – середина 1980-х), когда советская система воспринималась большинством советских граждан и большинством зарубежных наблюдателей как система мощная и незыблемая. Мы назвали этот период поздним социализмом.

Используя подробный этнографический и исторический материал, мы уделим особое внимание тому, как советские люди взаимодействовали с идеологическими дискурсами и ритуалами, как осуществлялось на практике их членство во всевозможных организациях и сообществах, что себой представляли языки (идеологические, официальные, неидеологические, повседневные, частные), на которых они общались и при помощи которых высказывались в различных контекстах, какими смыслами они наделяли и как интерпретировали эти языки, высказывания и формы общения и, наконец, какие типы взаимоотношений, практик, интересов, сообществ, этических норм и способов существования – подчас никем не запланированных – возникали в этих контекстах.

Перед тем как продолжить, надо сделать оговорку по поводу того, что мы будем понимать под термином «советская система» или просто «система». Этот термин, как и любой термин, имеет некоторые проблемы, и мы будем его использовать определенным образом и лишь время от времени, ради простоты и ясности изложения. Под «системой» мы понимаем конфигурацию социально-культурных, политических, экономических, юридических, идеологических, официальных, неофициальных, публичных, личных и других видов отношений, институтов, идентификаций и смыслов, из которых слагается пространство жизни граждан26. В таком понимании «система» не эквивалентна «государству», поскольку она включает в себя элементы, институты, отношения и смыслы, которые выходят за рамки государства и подчас ему не видны, не понятны и не подконтрольны. Не эквивалентна она и понятиям «общество» или «культура», как они традиционно используются в социальных науках и обыденной речи, поскольку к «системе» относятся способы существования и виды занятий, которые выходят за пределы этих понятий. Система используется здесь как раз для того, чтобы уйти от понятий «культура», «общество» или «менталитет» как неких естественных данностей, которые якобы всегда существуют и относительно изолированы от истории и политических отношений. Используется термин «система» и для того, чтобы уйти от таких традиционных противопоставлений, как «государство—общество», которые часто встречаются в социальных и политических науках и широко распространены при анализе советского прошлого. Система также имеет здесь иной смысл, чем тот, которым он наделялся, например, в диссидентском дискурсе, где понятие «Система» являлось эквивалентом подавляющего аппарата государства. В нашем случае система – это не нечто закрытое, логично организованное или неизменное. Напротив, «советская система» постоянно менялась и испытывала внутренние сдвиги; она включала в себя не только строгие принципы, нормы и правила и не только заявленные идеологические установки и ценности, но и множество внутренних противоречий этим нормам, правилам, установкам и ценностям. Она была полна внутренних парадоксов, непредсказуемостей и неожиданных возможностей, включая потенциальную возможность довольно быстро разрушиться при введении определенных условий (что и произошло в конце перестройки). В период своего существования советская система не была видна полностью, как некое совокупное целое, ни из одной точки наблюдения – не извне, ни изнутри системы. Эту систему стало возможно увидеть и проанализировать как нечто единое только позже, ретроспективно, после того как она исчезла.

Бинарный социализм

Одним из мотивов написания этой книги стало желание оспорить некоторые проблематичные постулаты о природе советского социализма, которые часто воспроизводятся в академических и журналистских текстах как на Западе, так и в России. Эти постулаты сводятся к следующему: идея социализма была якобы не только ошибочна, но и безнравственна; именно так (как ошибочную и безнравственную) якобы воспринимало советскую систему до начала перестройки большинство советских людей; крушение советской системы было якобы предопределено именно этим отрицательным отношением к ней советских людей. Эти проблематичные постулаты не обязательно формулируются в явном виде. Чаще они присутствуют подспудно – например, в языке и терминологии, которые используются для описания разных аспектов советской жизни. Примером служит широко распространенное словосочетание «советский режим», которое, хотя и используется в качестве синонима таких терминов, как советское государство, советская история или социализм, часто несет гораздо более отрицательный оттенок, чем эти термины, подспудно сводя советскую реальность к проявлению государственного насилия27. Другим распространенным примером является постоянное использование бинарных оппозиций для описания советской действительности, таких как подавление – сопротивление, свобода – несвобода, правда – ложь, официальная культура – контркультура, официальная экономика – вторая экономика, тоталитарный язык – контр-язык, публичная субъектность – частная субъектность28, конформизм – нонконформизм, реальное поведение – притворство, истинное лицо – маска и так далее. Эта терминология всегда использовалась и продолжает использоваться сегодня при описании советского существования и советского субъекта в западной историографии, политических и социальных науках, прессе и массовой культуре. С начала 1990-х годов эта терминология активно использовалась в России и других странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы для ретроспективного описания социализма.

В крайних примерах такого описания советский субъект, часто c пренебрежением именуемый Homo Sovieticus, предстает человеком, у которого отсутствует личная воля. Участие этого субъекта в советской системе преподносится как доказательство того, что он либо поддался на угрозы или соблазны карьерного благополучия, либо потерял способность критически мыслить. Например, в конце 1980-х годов французский социолингвист Франсуаз Том утверждала, что в контексте всепроникающего советского идеологического языка лингвистические «символы перестают действовать должным образом», а значит, мир советского субъекта – это «мир без смысла, без событий и без человечности» (Thom 1989: 156). Десятью годами позже, в конце 1990-х, Франк Эллис повторил эту идею еще надменнее:

Если разум, здравый смысл и порядочность слишком часто подвергаются надругательству, человеческая личность калечится, а человеческий разум распадается или искажается. Граница между правдой и ложью фактически стирается. …Воспитываясь в подобной атмосфере, испытывая страх и будучи лишенным какой-либо интеллектуальной инициативы, Homo Sovieticus попросту не мог быть ничем иным, чем рупором партийных идей и лозунгов. Это был не столько человек, сколько контейнер, который опорожнялся или заполнялся в зависимости от требований партийной политики (Ellis 1998: 208).

Даже если в подобных описаниях и допускается, что у советского субъекта могла иметься собственная воля, голос этого субъекта все равно во внимание не принимается, поскольку из-за притеснений и страха этот голос якобы не может считаться истинным. По мнению политолога Джона Янга, единственным советским субъектом, способным иметь собственный голос, являлся нонконформист-диссидент, который занимался тем, что «противопоставлял реальные факты официальной фальши», делая это в общении «за закрытыми дверьми с такими же разочарованными друзьями, пользуясь языком знаков, придуманным из опасений, что квартиру прослушивают спецслужбы, и передавая из рук в руки неразрешенные рукописи или кассетные звукозаписи» (Young 1991: 226).

Приведенные примеры можно рассматривать как крайность. Однако в них отражается общая тенденция того, как описываются советский субъект и советская реальность. В основе этого подхода лежит невероятно упрощенная, бинарная модель власти, согласно которой власть может функционировать только двумя способами – либо убеждением, либо принуждением29. Эта упрощенная модель власти доминирует и в исследованиях социализма, появившихся в бывшем Советском Союзе после его развала. В них почти всегда советская культура делится по принципу бинарных оппозиций на официальную и неофициальную, «конформистскую» и «нонконформистскую», «официоз» и «андеграунд»30. Корни такого разделения, как отмечают социологи Уварова и Рогов, уходят в особую идеологию диссидентских кругов 1970-х, согласно которой «в советском журнале в принципе не может быть напечатано ничего хорошего, настоящий текст может быть только в сам– или тамиздате…»31. Критикуя это бинарное разделение, Уварова и Рогов предлагают вместо него говорить о «подцензурной» и «неподцензурной» культуре, тем самым подчеркивая амбивалентность советского культурного процесса, в котором разделение шло не по признаку принадлежности или непринадлежности государству, а по признаку контролируемости или неконтролируемости – например, среди неподцензурных явлений культуры были и официальные, и неофициальные, и то же самое могло быть в сфере подцензурного.

Однако, как нам кажется, предложенные ими термины не решают самой проблемы бинарных оппозиций – вводя новый вид разделения советской действительности, они не учитывают того факта, что множество ее явлений включало в себя элементы, одновременно стоящие по обе стороны этого разделения. Одни и те же явления культуры могли быть и «подцензурными», и «неподцензурными» – в зависимости от конкретного контекста, периода, случая или от того, как конкретный бюрократ понимал их. Деление на подцензурные и неподцензурные элементы подразумевает, что идеологические задачи социалистического государства были четко определены, статичны и предсказуемы. Однако в действительности многие из этих задач были настолько противоречивы и непоследовательны, что их невозможно свести к четко сформулированной бинарной черно-белой идеологии. Смысл многих культурных явлений советской жизни, включая те, которые были официально разрешены и которые власть могла даже сама пропагандировать, подчас сильно отличался от буквального смысла партийных выступлений и программ, а порой им противоречил. Советская реальность была намного амбивалентнее и парадоксальнее, чем она предстает в сегодняшних бинарных описаниях.

Живучесть моделей, которые описывают советскую реальность в терминах бинарных оппозиций, частично объясняется особым расположением32 исследователя по отношению к советской системе как объекту анализа. По вполне очевидным политическим причинам большинство критических исследований советской системы велось за пределами ее пространственно-временных рамок – либо из-за рубежа Советского государства, либо уже после того, как это государство прекратило существование. Такое внешнее расположение исследователя по отношению к социализму способствует тому, что большинство исследователей отталкивается в своем анализе от философских постулатов западного либерализма, подчас не отдавая себе в этом отчета. Это отражается, например, в том, как интерпретируются такие аналитические понятия, как «субъект», «власть», «сопротивление», «свобода» и так далее. Исследования советской реальности осуществляются и распространяются в контекстах, где политический, нравственный и культурный смысл понятия «советский субъект» преобретает заведомо негативный оттенок, а понятие «сопротивление», наоборот, заведомо романтизируется. То, что многие исторические исследования в постсоветский период проводятся именно под этим углом, безусловно сказывается и на их выводах.

Однако этот угол зрения существовал не всегда. Как показал Рогов, между дневниками, которые велись советскими людьми в 1970-х годах, и воспоминаниями о советской жизни, которые были написаны ими же, но позже (либо в перестройку, либо после развала СССР), существует колоссальная разница. Она заключается не просто в авторской манере или языке, а в первую очередь в оценке окружающей действительности, которая проявляется как в явных высказываниях, так и в общих, несформулированных посылках. Так, мемуары, в отличие от дневников, описывают советскую систему и авторское отношение к ней в терминах, которые появились уже в период распада системы и после ее конца и тяготеют к более критической ее оценке (Рогов 1998: 8)33. Швейцарский социолингвист Патрик Серио также показал на примере множества текстов, что, когда авторы воспоминаний и комментариев о советском прошлом оказались в политическом контексте конца перестройки, их отношение к прошлому неожиданно поменялось. Теперь они начали отстаивать идею, появившуюся уже во время перестройки, о том, что в доперестроечный период их собственный язык якобы никак не смешивался с «языком власти», а, напротив, представлял собой «пространство свободы, которое они отстаивали в борьбе». Однако, пишет Серио, если сравнить мемуары, которые эти люди писали в период перестройки, с их же материалами доперестроечных советских лет, оказывается, что ощущение того, что советский язык будто бы делится на «их язык» (язык власти, тоталитарный язык) и «наш язык» (язык простых людей, свободный язык), в советский период отсутствовало, а распространилось именно в перестройку или постперестроечные годы34. Более того, даже термин «период застоя», давно ставший знакомым ярлыком брежневского периода, тоже возник и распространился лишь во время горбачевских реформ, то есть через несколько лет после окончания брежневской эпохи35. По сути, даже само осознание периода с середины 1960-х до начала 1980-х годов, когда Брежнев занимал пост генерального секретаря, как некоего целостного периода с конкретными историческими чертами, тоже возникло лишь постфактум, в период перестройки. Согласно Рогову, «“человек семидесятых годов”, по-видимому, имел гораздо менее четкое представление об исторических координатах своей эпохи, чем это стало казаться ему в конце 1980—1990-х»36. Дискурс перестройки и гласности вскрыл множество неизвестных фактов и критически окрасил множество явлений советского прошлого, которые до этого не могли быть публично обсуждены и, тем более, проанализированы. Однако этот дискурс также способствовал и созданию новых мифов о советском прошлом, пронизанных романтическими идеями и политическими задачами конца 1980-х, а затем и 1990-х. Многие из бинарных оппозиций, которые используются сегодня для описания исчезнувшей советской системы, подчас упрощая ее и представляя более предсказуемой и черно-белой, чем она была, приобрели важность именно в новом революционном контексте конца перестройки, а затем неолиберальном контексте раннего постсоветского периода.

В то же время некоторые корни этих бинарных оппозиций берут начало гораздо глубже – в истории и идеологии холодной войны, когда понятие «советский блок» было сформулировано в противоположность понятию «Запад» и в отличие от понятия «третий мир». Поэтому изолированная критика бинарных оппозиций, без критического анализа их глубоких исторических корней, способна привести не к отказу от упрощенных категорий, а лишь к подмене старых упрощенных категорий новыми, основанными на не менее проблематичных стереотипах. Примером тому служит анализ Сьюзан Гал и Гейл Клигман (Gal, Kligman 2000). С одной стороны, они справедливо критикуют распространенную аналитическую модель системы государственного социализма, в основе которой лежат упрощенные противопоставления: люди — государство, мы – они, публичное пространство – приватное пространство и так далее. Как отмечают авторы, эти категории существовали не в оппозиции друг другу, а в «повсеместном переплетении и взаимопроникновении»37. Однако, с другой стороны, развивая эту мысль они пишут, что каждый гражданин социалистического общества «был в некоторой степени соучастником системы покровительства, лжи, воровства, подкупа и двуличия, благодаря которым система функционировала» и что в результате в этой системе даже «близкие, родственники и друзья доносили друг на друга» (Ibid: 51). Делая упор на категориях всеобщего двуличия, лжи, подкупа, доносительства и аморальности как базовых принципах в отношениях советских людей с системой и друг с другом, авторы воспроизводят знакомую упрощенную бинарную модель социализма со всеми ее аналитическими проблемами и моральными стереотипами, которую вначале сами же критиковали. Они лишь конструируют новую бинарную модель, в которой ложь и аморальность «социалистического субъекта» противопоставляется неподкупности и честности некоего другого, неназванного, «нормального» субъекта (очевидно, субъекта либерального).

Повседневность

Безответственно было бы отрицать, что советская система причинила массу страданий миллионам людей, что она подавляла личность и ограничивала свободы. Это хорошо известный факт. Однако, если мы сведем анализ реально существующего социализма к анализу подавляющей стороны государства, нам не удастся разобраться в вопросах, сформулированных в начале книги. Проблема в том, что в моделях социализма, основанных на бинарных оппозициях и делающих упор на подавляющей стороне системы, теряется один крайне важный и, казалось бы, парадоксальный факт: значительное число советских граждан в доперестроечные годы воспринимало многие реалии повседневной социалистической жизни (образование, работу, дружбу, круг знакомых, относительную неважность материальной стороны жизни, заботу о будущем и других людях, бескорыстие, равенство) как важные и реальные ценности советской жизни, несмотря на то что в повседневной жизни они подчас нарушали, видоизменяли или попросту игнорировали многие нормы и правила, установленные социалистическим государством и коммунистической партией. Простые советские граждане активно наполняли свое существование новыми, творческими, позитивными, неожиданными и не продиктованными сверху смыслами – иногда делая это в полном соответствии с провозглашенными задачами государства, иногда вопреки им, а иногда в форме, которая не укладывается в бинарную схему за-против. Эти положительные, творческие, этические стороны жизни были такой же органичной частью социалистической реальности, как и ощущение отчуждения и бессмысленности. Одной из составляющих сегодняшнего феномена «постсоветской ностальгии»38 является тоска не по государственной системе или идеологическим ритуалам, а именно по этим важным смыслам человеческого существования. Показательны ощущения, которые возникли у многих по поводу советской истории в середине 1990-х годов – то есть в те годы, когда конец этой истории еще оставался событием недавним, хотя и отошедшим уже в невозвратное прошлое. Так, по признанию одного философа, сделанному в 1995 году: лишь спустя несколько лет после крушения советской системы он осознал, что серость и подавленность той действительности были неразрывно связаны с «определенной и ничем, и никакой критикой ложной идеологии не перечеркиваемой реальностью человеческого счастья… уюта и благополучия той жизни, в которой наряду со страхом были радушие, успехи и порядок, обустройство общего пространства жизни»39. Вторя ему, другой ленинградский художник и фотограф заметил, что через несколько лет после «краха коммунизма», который он воспринял с восторгом, он неожиданно ощутил, что вместе с тем политическим строем из его жизни исчезло и что-то иное, более личное, чистое, исполненное надежды, «пафоса искренности и непосредственности»40. Без критического анализа подобных ощущений, которые присутствуют и сегодня, хотя, возможно, в иной форме, чем в середине 1990-х, невозможно разобраться в том, чем же действительно был социализм для советских людей, как он в действительности функционировал на уровне ежедневного существования, а главное, почему его внезапный обвал сначала оказался таким неожиданным, а чуть позже стал восприниматься как неизбежная закономерность.

Для анализа парадоксальной смеси положительных и отрицательных черт, любви и отторжения, искренности и лжи, чистоты и цинизма, вовлеченности и отчуждения, одинаково присущих советской действительности, необходим новый аналитический язык – язык, который не сводил бы эту действительность не к бинарным оппозициям официального—неофициального, подавления—сопротивления, не к моралистическим оценкам, основанным на упрощенных стереотипах холодной войны, не к критическим интерпретациям, в основе которых лежат философские постулаты либерализма, выдаваемые за универсальные внеисторические истины. С подобной задачей несколько раньше столкнулись постколониальные исследования, и некоторые выводы, к которым они пришли, имеют прямое отношение к нашему исследованию позднего социализма и его распада41. Так, например, историк Дипеш Чакрабарти (Chakrabarty 2000) подверг критике постколониальную историографию за то, что в нее почти всегда подспудно протаскивается «европейская перспектива» взгляда на исторический процесс, независимо от того, кто является автором анализа – европеец или неевропеец, и от того, что является объектом этой истории – Великобритания или Индия. По мнению Чакрабарти, такое протаскивание европейской перспективы взгляда на процесс истории объясняется тем, что в языке постколониальных исследований «Европа» почти всегда присутствует, «как суверенный, теоретический субъект всех других историй, включая те, которые мы называем историей Индии, Китая, Кении и так далее (курсив мой. – А.Ю.)» (Chakrabarty 2000: 27). Иными словами, история любого региона постколониального мира волей-неволей оказывается описана как составная часть более важной исторической траектории Европы. Происходит это не обязательно напрямую (Европа может в исследовании даже не упоминаться), а благодаря господствующему аналитическому языку и идеологическим допущениям, на которых этот язык основан. Чакрабарти призывает постколониальную историографию к созданию иного аналитического языка, который бы «провинциализировал» господствующий «большой нарратив» европейской истории, сделав его лишь одним из множества равноценных языков исторического описания. Его призыв применим и к историографии социализма. Однако в нашем случае объектом «провинциализации» должен стать не столько аналитический язык истории Европы, сколько язык либеральной историографии и историографии холодной войны – язык, который давно занимает место господствующего нарратива в исторических исследываниях социализма.

Данная книга, кроме прочего, является попыткой предложить такой альтернативный язык для анализа социализма: это попытка выделить социальные, политические и культурные категории, не обязательно вписывающиеся в традиционные бинарные модели насилия—сопротивления, а также попытка предложить термины для описания и анализа этих категорий42. Для решения этой задачи необходимо, по возможности, отказаться от аналитического языка, при использовании которого социа-лизм заведомо предстает в упрощенно негативных тонах, не впадая при этом в обратную крайность его романтизации. Именно поэтому одна из задач данной книги состоит в попытке по-новому взглянуть на некоторые парадоксы реально существовавшего социализма. Другой, смежной задачей данной книги является стремление «регуманизировать» простого советского субъекта – то есть попытка не сводить описание этого субъекта ни к карикатурно-негативному образу «гомо советикуса», или «совка», ни к героически-романтическому образу «нонконформиста» или «диссидента».

Парадокс Лефора

Как подчеркивал Мишель Фуко, «патологические формы» современной государственной власти, такие как сталинизм и фашизм, «несмотря на всю свою историческую уникальность… не вполне оригинальны. Они применили и развили те механизмы, которые уже существовали в большинстве других [современных] обществ… и эксплуатировали в основном те идеи и методы, которые присущи нашей собственной [либерально-демократической] политической рациональности» (Foucault 1983: 209). Иными словами, государственный социализм советского толка, как и западная демократия, был типом современного государства, и, следовательно, ему были присущи все ключевые противоречия такого государства.

Одно из таких противоречий проявлялось на уровне государственной идеологии. В идеологической структуре социалистического государства содержался внутренний парадокс, который французский политический философ Клод Лефор назвал общим парадоксом идеологии современного государства, а мы будем впредь называть парадоксом Лефора. Этот парадокс заключается в том, что между идеологическими высказываниями современного государства и его идеологической практикой существует неизбежный разрыв. Для того чтобы представлять систему государственного правления как легитимную, идеологический дискурс современного государства вынужден постоянно апеллировать к некой «объективной», не поддающейся сомнению истине43. Эта истина существует вне идеологического дискурса, за его пределами. Это означает, что идеологический дискурс государства не может поставить эту истину под вопрос, но при этом и не имеет достаточных средств для того, чтобы доказать ее верность. Возникает противоречие между использованием некой объективной истины в качестве основы легитимности государственного правления и невозможностью доказать средствами государственной идеологии, почему эта истина действительно верна.

Этот парадокс в структуре любой современной государственной идеологии, говорит Лефор, делает ее заведомо неустойчивой. В какой-то момент он может привезти к кризису идеологии, а значит, и кризису легитимности государственного правления, которое на этой идеологии базируется. Однако до поры до времени этот парадокс скрыт господствующей фигурой (master), – встроенной в идеологический дискурс, – правящего субъекта, который отличается тем, что он предстает как обладатель уникального знания этой внешней объективной истины. Иными словами, пока существует субъект, который якобы обладает личным знанием объективной истины и лично уверен в том, что эта истина действительно верна, противоречие между существованием этой истины и невозможностью ее доказать остается скрытым. Такой субъект занимает уникальное положение в системе государственной власти – он находится как бы «за пределами» идеологического дискурса и из этой «внешней» позиции способен осуществлять оценку любых идеологических высказываний и формулировок на предмет их соответствия или несоответствия объективной истине (Lefort 1986: 211—112)44. Однако, если эта господствующая фигура идеологического дискурса исчезнет, парадокс Лефора, упомянутый выше, более не будет скрыт его фигурой и начнет возникать во всех проявлениях и высказываниях государственной идеологии, что постепенно может привести к сильным внутренним изменениям идеологии и, в конце концов, к кризису легитимности власти вообще.

Парадокс Лефора присутствовал в идеологическом дискурсе Советского государства, как и любого другого современного государства. В советской системе объективная истина, на которой базировалась легитимность идеологии и власти, была сформулирована в виде постулата о возможности и неизбежности построения коммуниза45. Это означало, что в рамках советского идеологического дискурса можно было сформулировать только те высказывания, в которых этот постулат подразумевался, как неоспоримая и не требующая доказательств истина. При этом средствами советского идеологического дискурса было невозможно ни поставить эту истину под сомнение, ни доказать ее верность. Эта истина была отправной точкой для дискурса советской идеологии – он вытекал из нее и был вторичен по отношению к ней. Парадокс Лефора здесь заключался в том, что в основе советской идеологии, претендовавшей на всеобъемлющее и научное описание реальности, лежала истина, которую эта идеология доказать не могла.

Как мы увидим ниже, в период позднего социализма парадокс Лефора проявился особенно ярко в необычной форме, которую приобрели язык идеологических высказываний и структура идеологических ритуалов. Но влияние парадокса Лефора чувствовалось и в иных видах дискурса, типах знаний и видах практик, которые создавались и циркулировали в советском обществе: научных, художественных, повседневных и так далее. На ранних этапах советской истории, как будет показано в последующих главах, этот парадокс был скрыт господствующей фигурой, которая руководила идеологическим дискурсом. Сначала роль этой фигуры играл революционный политический и художественный авангард, который, располагаясь за пределами идеологического дискурса, постоянно комментировал и оценивал его из этой внешней позиции, внося в него свои коррективы. Однако революционные годы экспериментаторства постепено сменились введением централизованного партийного контроля за идеологическим производством и репрезентацией. Авангард был подавлен46. С этого момента (вторая половина 1920-х годов) уникальная роль господствующей фигуры советского идеологического дискурса перешла к Сталину – теперь только он имел доступ к внешнему канону идеологической истины, лично оценивая различные идеологические и иные публичные высказывания на предмет их соответствия этому канону и лично делая в них соответствующие редакторские замечания и исправления47. Его оценки и разъяснения часто публиковались в печати, циркулируя по стране в виде метадискурса, дававшего возможность всем лично прикоснуться к канону объективной истины.