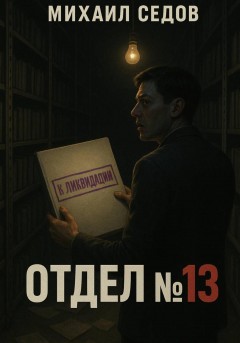

Отдел №13

Глава 1. Пыль на погонах прошлого

Утренний свет, процеженный сквозь запыленные стекла высокого окна, имел цвет старого пергамента. Он ложился на длинные ряды стеллажей косыми, бессильными полосами, в которых лениво кружились мириады пылинок – настоящая кровь архива, его безмолвные, невесомые тельца. Я всегда думал, что каждая такая пылинка – это микроскопический фрагмент стершегося слова, высохшей капли чернил, отпечатка пальца давно умершего делопроизводителя. Вся история страны оседала здесь, на полу, на полках, на наших плечах, и мы вдыхали ее с каждым вдохом. Воздух в секторе «В» пах именно этим: сухой бумагой, мышиным клеем и слабым, почти исчезнувшим ароматом сургуча. Это был запах порядка, запах сохраненной вечности, и он успокаивал меня, как ничто другое.

Мой рабочий стол, третий от окна, был островком безупречной геометрии в этом океане прошлого. Стопки папок, выровненные по линейке. Карандаши, заточенные до одинаковой длины и уложенные параллельно краю столешницы. Металлическая коробочка со скрепками, полная ровно до половины – нарушение пункта 7.2 инструкции по инвентаризации канцелярских принадлежностей, но я уже подал заявку на пополнение, и ее копия, заверенная печатью завхоза, лежала в специальном лотке. Порядок – это не просто привычка. Это философия. Это единственное, что удерживает мир от распада в хаос первоначальной неразберихи. Хаос начинается с мелочей: с карточки, положенной не по алфавиту, с запятой, поставленной не на свое место. Моя работа заключалась в том, чтобы ставить эти запятые на место. Я был скромным стражем мирового порядка.

– Соколов, к заведующему. Срочно.

Голос Нины Петровны, нашей старшей сотрудницы, был сухим, как треск ломающегося сухаря. Она не отрывала взгляда от своей картотеки, словно команда была сгенерирована самим механизмом шкафа. Я послушно встал, одернул пиджак. Пиджак был не новый, отцовский, немного мешковатый в плечах, но из хорошей, еще довоенной шерсти. Он тоже был частью порядка. Связью с прошлым, которое я оберегал.

Кабинет Павла Матвеевича находился в конце нашего длинного коридора. Ковровая дорожка, когда-то бордовая, а теперь цвета запекшейся крови, съедала звук моих шагов. Двери кабинетов, обитые коричневым дерматином, были похожи на лица спящих великанов. На каждой – латунная табличка с фамилией. Ничего лишнего. Функционально. Безлично. Я постучал – два коротких, отчетливых удара, как предписано негласным этикетом.

– Войдите.

Павел Матвеевич сидел за своим массивным столом, похожим на мавзолей. Он был человеком грузным, с лицом, которое, казалось, отекло от бесконечного сидения и важности. Его маленькие глазки изучали меня поверх очков в толстой оправе. На столе перед ним, в идеальном одиночестве, лежала тонкая папка бледно-серого цвета.

– Садитесь, Кирилл Андреевич.

Я сел на стул для посетителей, жесткий и неудобный, спроектированный так, чтобы никто не засиживался. Спину держал прямо.

– У меня для вас поручение, – начал он, не меняя тона. – Особой, так сказать, важности.

Он сделал паузу, давая мне возможность проникнуться. Я проникся.

– В спецхран, сектор семь-бис, на прошлой неделе поступила партия невостребованных дел. Из смежного ведомства. Годов сороковых-пятидесятых. Их нужно разобрать, систематизировать и составить опись. Работа кропотливая, требует внимания. Я подумал о вас. Вы у нас сотрудник аккуратный. Исполнительный.

Спецхран. Семь-бис. Эти слова прозвучали в стерильном воздухе кабинета как-то по-особенному глухо. Спецхран был сердцем нашего архивного лабиринта, его самым потаенным и самым защищенным уровнем. Туда имели доступ единицы. Дела, которые там хранились, не предназначались для историков будущего. Многие из них не предназначались вообще ни для кого. «Невостребованные дела» – формулировка была гладкой, обтекаемой, как галька. Что это значит? Кем не востребованные? Семьями? Историей? Самим государством?

– Задача ясна, Павел Матвеевич, – ответил я. Мой голос прозвучал ровно. Я не задавал лишних вопросов. Это тоже было частью порядка.

– Вот предписание, – он пододвинул ко мне папку. – Оформите допуск у коменданта на минус третьем уровне. Приступайте немедленно. Срок – две недели. От текущих дел вы освобождаетесь.

Он снял очки, и его глаза, лишенные привычного обрамления, стали еще меньше, словно втянулись вглубь его массивного лица.

– И вот еще что, Соколов. Работа эта… тихая. Не для обсуждений в курилке. Вы меня понимаете?

– Так точно, Павел Матвеевич. Понимаю.

Он кивнул, удовлетворенный. Аудиенция была окончена. Я встал, взял папку и, не поворачиваясь спиной, вышел из кабинета. Папка в моих руках была прохладной и гладкой. Она ничего не весила, но ощущалась тяжелее гранитной плиты.

Сектор семь-бис находился на три этажа ниже уровня земли. Лифт, скрипучий и медленный, спускал меня в царство бетона, стальных дверей и гудящих под потолком вентиляционных труб. Воздух здесь был другим – холодным, с металлическим привкусом и запахом озона от работающих осушителей. Комендант, пожилой прапорщик с выцветшими глазами, долго изучал мое предписание, сличал фотографию на пропуске с моим лицом, звонил куда-то по телефону с диском без цифр. Наконец, он с тяжелым вздохом выдал мне ключ с массивной свинцовой пломбой и указал на неприметную стальную дверь в конце коридора.

– По окончании работ помещение опечатывать. Ключ сдавать лично мне под роспись. Посторонних звуков не производить. Понятно?

– Понятно.

За дверью оказался не зал, а длинный, узкий пенал, уставленный по обе стороны стеллажами до самого потолка. Они были новее и прочнее тех, что стояли наверху, – из серой стали, без единой царапины. Освещался этот коридор несколькими тусклыми лампами в проволочных клетках. В дальнем конце виднелся стол и стул – мое рабочее место на ближайшие две недели. А посреди прохода стояли они. Десяток больших картонных коробов, перевязанных грубой бечевкой. На каждом трафаретом было выведено: «ЦА-7. Невостребованное».

Я поставил папку с предписанием на стол и подошел к коробам. От них исходил тот же застарелый бумажный дух, но с какой-то новой, незнакомой нотой. Нотой забвения. Я срезал бечевку на одном из ящиков перочинным ножом. Внутри, плотно уложенные, лежали тысячи стандартных архивных карточек. Не папки, не личные дела. Просто карточки. Каждая – размером с ладонь.

Я взял верхнюю. Плотный, пожелтевший картон. Наверху – фамилия, имя, отчество, выведенные аккуратным каллиграфическим почерком. «Астафьев, Григорий Иванович». Ниже – год рождения, место рождения, род занятий. Инженер-гидротехник. Дальше шли графы, заполненные машинописным текстом. Номер дела. Дата ареста. Статья. Срок. Место отбывания. И последняя графа, «Особые отметки», была пуста. Я перевернул карточку. Оборот был чист.

Я вынул еще одну. «Бергман, Эмилия Карловна». Учительница немецкого языка. Снова даты, номера, статьи. И снова пустая графа «Особые отметки». Третья, четвертая, десятая… Все они были похожи друг на друга, как капли серого осеннего дождя. Мужчины, женщины. Русские, евреи, татары, немцы. Инженеры, врачи, поэты, агрономы. Целая жизнь, сжатая до нескольких строк на куске картона. И тысячи, десятки тысяч таких карточек в этих коробах. Моя задача была простой и чудовищной: переписать эти данные в гроссбухи, присвоить каждой карточке новый архивный шифр и расставить их по алфавиту в ящиках новых каталожных шкафов, которые сиротливо пустовали у стены. Превратить эти обрывки судеб в часть системы. Упорядочить забвение.

Первые несколько дней я работал как автомат. Мозг отключился, оставив только методичные движения рук и глаз. Взять карточку. Прочитать. Записать в журнал. Поставить штамп с новым шифром. Отложить в нужную стопку. «А», «Б», «В»… Имена и фамилии сливались в сплошной гул. Я не позволял себе вдумываться в то, что стояло за этими строками. Это был материал. Просто материал. Как геолог не думает о динозаврах, перебирая окаменелости, так и я не думал о людях. Я думал о правильности заполнения граф, о четкости оттиска штампа, о ровности стопок. Это был мой способ защиты. Мой кокон из инструкций и правил.

Иногда я поднимался наверх, в наш мир живых, чтобы выпить чаю в буфете. Коллеги смотрели на меня с каким-то новым, смешанным чувством – любопытством и легкой опаской. Мое внезапное исчезновение в недра спецхрана породило слухи. Я ни с кем не разговаривал о своей работе, как и велел Павел Матвеевич. Просто молча пил свой жидкий чай и смотрел в окно на серый московский двор.

Однажды за соседний столик села Елена Попова из смежного сектора. Я знал ее лишь шапочно. Строгая, всегда собранная, с темными волосами, стянутыми в тугой узел на затылке. У нее были умные и очень усталые глаза. Она никогда не улыбалась – по крайней мере, я этого не видел. Ее губы были всегда плотно сжаты, словно она боялась, что из них вырвется какое-то неосторожное слово.

– Нравится в подземелье, Соколов? – спросила она, не глядя на меня, размешивая сахар в своем стакане. Звук ложечки о стекло был единственным звуком между нами.

Я пожал плечами.

– Работа, – коротко ответил я.

– Работа бывает разная, – она все-таки посмотрела на меня. Ее взгляд был колючим, пронизывающим. – Бывает – пыль с фолиантов сдувать. А бывает – могилы копать. Лопатой из папье-маше.

Я не нашелся, что ответить. Ее метафора была слишком точной, слишком жестокой. Она попала в ту самую точку внутри меня, которую я так старательно прикрывал броней педантизма.

– Не понимаю, о чем вы, – солгал я.

Она усмехнулась, но это была лишь гримаса, движение мышц на лице.

– Все вы поначалу не понимаете. А потом становится слишком поздно что-либо понимать. Приятного аппетита, Соколов.

Она встала и ушла, оставив после себя недопитый чай и звенящую тишину. Ее слова вцепились в мое сознание, как репей. Могилы копать. Лопатой из папье-маше. Да, именно этим я и занимался. Я хоронил имена в каталожных ящиках, придавая забвению вид государственного порядка.

В тот день работа пошла хуже. Буквы на карточках перестали быть просто знаками. Они снова стали именами. За каждым я начал видеть лицо. За каждой статьей – трагедию. Вот этот, «Коган, Самуил Маркович, часовщик», – я представил его маленькую мастерскую, запах масла и металла, пальцы, привыкшие к крошечным механизмам. А эта, «Тимофеева, Анна Васильевна, студентка пединститута», – она, наверное, мечтала учить детей, проверяла тетради по вечерам, а потом в ее дверь постучали. Они все превращались из карточек в призраков. И они молча смотрели на меня из своих бумажных гробов.

Я стал работать медленнее, внимательнее. Я заметил то, чего не видел раньше. Некоторые карточки были другими. Картон был чуть тоньше, цвет – белее. И почерк. Почерк был не каллиграфическим, а торопливым, угловатым. И в графе «Особые отметки» на этих карточках стоял едва заметный карандашный знак – крошечный крестик. Я нашел одну такую карточку, потом вторую, третью. Они были разбросаны по разным коробам, без всякой системы. Это было нарушение. Нарушение порядка. Аномалия. Мой мозг архивариуса вцепился в эту аномалию, как в спасательный круг. Здесь была загадка, задача, требующая решения. Это было лучше, чем просто думать о призраках.

Я начал откладывать эти «особые» карточки в отдельную стопку. К концу недели их набралось около тридцати. Никакой видимой связи между ними не было. Разные годы, разные статьи, разные профессии. Единственное, что их объединяло, – другой картон, другой почерк и этот таинственный крестик.

Мне нужен был совет. Но у кого спросить? Павел Матвеевич ясно дал понять: работа тихая. Спросить его – значит, расписаться в том, что я не просто исполнитель, что я думаю, анализирую, сомневаюсь. А это было опасно. Елена? После нашего разговора в буфете я был уверен, что она знает или догадывается о многом. Но я боялся ее. Боялся ее цинизма, ее колючего взгляда, который, казалось, видел меня насквозь.

И тогда я вспомнил о Гинзбурге. Аркадий Львович Гинзбург был живой реликвией нашего Управления. Ему было далеко за семьдесят, и, по слухам, он работал здесь еще при наркоме Ежове. Он был маленьким, высохшим старичком, похожим на древний манускрипт. Он заведовал сектором редких фондов и, казалось, знал о каждой бумажке в этом гигантском здании. С ним мало кто общался. Он говорил загадками, отвечал вопросом на вопрос и постоянно что-то жевал своими беззубыми деснами. Но его уважали. И побаивались. Говорили, что он помнит всех. И тех, кто сидел в больших кабинетах, и тех, кто сгинул в таких вот «невостребованных» делах.

Я нашел его в его вотчине – в самом дальнем углу нашего этажа, где пахло не просто пылью, а прахом веков. Он сидел под зеленой лампой, сгорбившись над какой-то книгой в кожаном переплете, и с помощью лупы изучал текст.

– Аркадий Львович, – тихо позвал я.

Он не сразу поднял голову. Когда же он посмотрел на меня, его глаза за толстыми стеклами очков показались мне двумя мутными каплями янтаря, в которых застыло время.

– А, это вы, молодой человек. Соколов, если память мне не изменяет. Что привело вас в мою обитель древностей? Опять переучет?

– Нет, Аркадий Львович. У меня к вам вопрос. Частного характера. По старым методам каталогизации.

Я решил зайти издалека. Я достал из кармана одну из обычных карточек и одну из тех, с крестиком. Я положил их на стол перед ним, закрыв ладонью имена и личные данные.

– Скажите, пожалуйста, вам не кажется странным, что карточки из одной партии так сильно отличаются? По качеству картона, по почерку…

Гинзбург взял лупу и склонился над моими образцами. Он долго рассматривал их, почти касаясь носом бумаги. Он молчал, и в тишине было слышно, как тикают старые часы на стене и как шуршит что-то за стеллажами – наверное, мыши или духи старых архивариусов.

– Да, – сказал он наконец, откладывая лупу. – Карточки разные. Эта, – он ткнул костлявым пальцем в обычную карточку, – это официальный учет. Государственный. Машинка работает, человек исполняет. Все по форме, все как положено. Без души.

Он помолчал, глядя куда-то мимо меня, в пыльный мрак между стеллажами.

– А эта, – теперь его палец коснулся карточки с крестиком, – это другое. Это делали не для системы. Это делали для себя. Чтобы не забыть. Когда система требует забыть, находятся люди, которые пытаются помнить. Тихо, украдкой. Для себя. Или для кого-то еще. Это… как записка в бутылке, брошенная в бумажный океан.

Записка в бутылке. Его слова снова, как и слова Елены, попали точно в цель. Кто-то, такой же, как я, сидел когда-то над этими коробами и оставлял пометки. Подавал сигнал.

– Но зачем? Какой в этом смысл? – спросил я шепотом.

Гинзбург посмотрел прямо на меня. Его мутные глаза вдруг стали острыми, пронзительными. В них промелькнуло что-то похожее на жалость.

– Молодой человек, вы работаете с бумагой. Вы должны понимать ее природу. Бумага – удивительная вещь. Она может сохранить слово, мысль, целую жизнь. Она может пережить человека, государство, целую цивилизацию. Она – самая надежная память.

Он снова взял в руки карточку с крестиком, повертел ее в своих сухих, как осенние листья, пальцах.

– Но у нее есть и другое свойство. Она очень хорошо горит. Бумага помнит всё, но и горит хорошо. И иногда то, что она помнит, становится причиной пожара. Понимаете?

Я не понимал. Не до конца. Но холод, который пробежал по моей спине, был абсолютно реальным. Он был холоднее воздуха в подземельях спецхрана. Он пах дымом. Дымом от сгоревших бумаг, от сгоревших жизней.

– Спасибо, Аркадий Львович, – сказал я, забирая карточки.

– Не за что, юноша, – он уже снова склонился над своей книгой. – Только будьте осторожны. Иногда, разбирая старую пыль, можно наткнуться на погоны, которые под ней похоронены. А их владельцам очень не нравится, когда их тревожат.

Я вышел из его сектора и медленно побрел по гулкому коридору. Пыль на погонах прошлого. Записка в бутылке. Бумага, которая горит. Фразы кружились в моей голове, сцепляясь в зловещую цепь. Мир порядка, мой ясный, логичный, выстроенный по инструкциям мир, трещал по швам. Я чувствовал, как под ногами, под ковровой дорожкой цвета запекшейся крови, разверзается бездна. Я все еще не видел ее дна, но уже отчетливо ощущал исходящий оттуда сквозняк забвения. И я понимал, что мое двухнедельное поручение – это не просто рутинная работа. Это погружение. Погружение в ту самую тьму, которую мой отец всегда учил меня обходить стороной. Но теперь было поздно. Я уже сделал первый шаг. И вода, холодная и темная, сомкнулась над моей головой.

Глава 2. Тихий шелест приговора

Вечерняя смена в архиве имела свою особую физиологию. Днем здание гудело, как растревоженный улей: шаги, голоса, телефонные трели, скрип стульев – все это сливалось в единый бюрократический фон, к которому привыкаешь, как к шуму крови в собственных ушах. Но после шести, когда коридоры пустели, здание начинало дышать иначе. Глубже, реже. Звуки не исчезали, они меняли свою природу. Каждый становился событием. Отдаленный кашель уборщицы в другом крыле звучал как геологический сдвиг. Гудение ламп под потолком превращалось в низкую, угрожающую ноту. А тишина, та самая архивная тишина, становилась плотной, почти осязаемой субстанцией, пропитанной запахом старой бумаги и сургуча. Она давила на барабанные перепонки, заставляя прислушиваться к тому, чего нет.

Я остался, чтобы закончить разбор невостребованных дел. Павел Матвеевич, уходя, бросил через плечо что-то вроде «не усердствуй, Соколов, история не терпит суеты», но я воспринял это как часть ритуала. Работа должна быть сделана. Порядок должен быть восстановлен. Это был не трудовой энтузиазм, а внутренняя потребность, сродни необходимости дышать. Хаос, даже такой незначительный, как неотсортированный ящик карточек, вызывал у меня физический дискомфорт. Он был нарушением мироздания.

Сектор семь-бис, где я работал, представлял собой длинный пенал, заставленный металлическими стеллажами. Мой стол стоял в самом конце, у окна, выходившего в глухой внутренний двор-колодец. Днем оно давало скудный, серый свет, а сейчас превратилось в черное, непроницаемое зеркало, в котором смутно отражалась моя склоненная фигура и желтый абажур настольной лампы. Я чувствовал себя батискафом, опустившимся на дно бумажного океана. Вокруг, уходя во мрак, громоздились рифы стеллажей, на полках которых покоились спрессованные десятилетия чужих жизней.

Ящик с карточками стоял на углу стола. Деревянный, старый, с потемневшими латунными уголками. Я вынимал по одной, читал, сверялся со справочником и ставил штамп с новым шифром. Работа была механической, почти медитативной. Астафьев, Григорий Иванович. Инженер-гидротехник. Срок: Место отбывания. Последняя графа. «Особые отметки». Пусто. Штамп. Следующая. Бердичевская, Рахиль Львовна. Врач-педиатр. Пусто. Штамп. Жизни, сведенные к нескольким строчкам машинописного текста. Имена, даты, профессии. Целая вселенная, превращенная в пыльную картотеку. Иногда я ловил себя на мысли, что эти карточки – надгробия. Маленькие, картонные памятники людям, чьи дела оказались никому не нужны. Их память осела здесь, в спецхране, как ил на дне глубокой реки.

Часы на стене в коридоре пробили девять. Густой, медный бой прокатился по пустым этажам и замер, поглощенный бумагой и тишиной. Я потер глаза, чувствуя, как песок усталости забился под веки. Оставалось не больше трети ящика. Нужно было доделать. Я потянулся за очередной порцией карточек, неловко задев ящик локтем.

То, что произошло дальше, длилось, казалось, не больше секунды, но в моем сознании растянулось на несколько фаз, каждая со своим звуком и ощущением. Сначала – легкий толчок, смещение центра тяжести. Затем – скрежет дерева по лакированной поверхности стола. И наконец – падение. Ящик накренился, соскользнул с края и рухнул на пол. Звук был оглушительным в этой вязкой тишине. Глухой удар дерева о линолеум, а следом – сухой, костяной шелест сотен карточек, хлынувших на пол веером. Они разлетелись под стол, под стеллажи, словно стая испуганных бумажных птиц.

Мгновение я сидел неподвижно, глядя на устроенный мной беспорядок. Это было глупо. Непрофессионально. Нарушение пункта 6.2 инструкции: «Обеспечить надежное хранение и исключить возможность повреждения или утери архивных материалов». Я нарушил порядок. Пробил брешь в плотине.

Я опустился на колени. Холод линолеума пробрался сквозь брючную ткань. Под столом пахло пылью и мастикой. Свет от лампы едва доставал сюда, выхватывая из полумрака белые прямоугольники. Я начал собирать их, складывая в аккуратную стопку. Работа была кропотливой. Некоторые карточки забились в щель между стеллажом и стеной, другие залетели под ножки стола. Я ползал на четвереньках, шаря рукой в темноте, и чувствовал себя нелепо.

Именно тогда я ее и увидел. Она лежала отдельно от других, почти у самой стены, лицевой стороной вверх. Что-то в ней было не так. Другие карточки были старыми, пожелтевшими, с выцветшим машинописным текстом. Эта выглядела свежее. Картон был плотнее, белее. И шрифт… шрифт был другим. Более четким, отпечатанным на новой машинке, с едва заметным, но различимым нажимом. Я машинально поднес ее ближе к свету.

Соколов Кирилл Андреевич.

Буквы не сразу сложились в мое имя. Сначала это был просто набор знакомых символов. Мозг отказывался соединять их в единое целое. Это как увидеть собственное отражение там, где его быть не должно. Секундное замешательство, сбой в восприятии реальности. Соколов. Просто фамилия. Их много. Кирилл Андреевич. Уже реже. Я прочел следующую строчку. Год рождения: 1951. Мой год. Адрес: проспект Мира, дом 112, квартира 48. Мой адрес.

Что-то внутри грудной клетки сделало неуклюжий, птичий рывок, будто пыталось пробить ребра изнутри. Я перевернул карточку. Все графы были пусты. Профессия. Место работы. Срок. Только в графе «Особые отметки» стояла короткая запись, сделанная от руки аккуратным, почти каллиграфическим почерком, и прикрепленная скрепкой маленькая служебная записка. На записке был машинописный текст: «Направить в Отдел №13. К исполнению».

Отдел №13.

Это название ничего мне не говорило. За годы работы я выучил структуру нашего Управления наизусть. Все отделы, секторы, подотделы, группы. Я мог нарисовать схему по памяти, со всеми линиями подчинения и внутренними индексами. Номера 13 в этой схеме не было. Никогда. Ни в официальных справочниках, ни в служебных инструкциях, ни даже в кулуарных разговорах. Это было невозможно. Все равно что найти в периодической таблице элемент с отрицательной атомной массой.

Первой мыслью была ошибка. Глупая, нелепая ошибка. Кто-то перепутал. Или это чья-то злая шутка. Но кто мог так пошутить? И зачем? Записка была настоящей. Бланк типовой, с водяными знаками. И скрепка… даже скрепка была казенной, из той самой тусклой проволоки. Все было настоящим. Слишком настоящим.

Я встал с колен, чувствуя, как одеревенели ноги. Карточка в моей руке казалась тяжелой, чужеродной. Я положил ее на стол, отдельно от остальных. Сердце больше не билось, оно мелко вибрировало, как перетянутая струна. Нужно было найти дело. Каждой карточке в архиве соответствовало дело, папка. На карточке был шифр. Длинный, состоящий из букв и цифр. Я узнал кодировку. Это был сектор особого хранения, самый дальний, самый глубокий уровень нашего подземелья. Туда спускались редко, только по специальному предписанию.

Я не стал собирать остальные карточки. Они вдруг потеряли всякое значение. Порядок рухнул. Мой meticulously выстроенный мир дал трещину, и в нее сквозил холод чего-то огромного и непонятного.

Я погасил настольную лампу. Единственным источником света остался тусклый плафон в коридоре. Моя тень, длинная и искаженная, метнулась по стеллажам. Я пошел к выходу из сектора. Шаги гулко отдавались в тишине. Я чувствовал себя чужим в этом месте, которое еще час назад считал своим. Словно декорации остались прежними, но пьеса уже шла совсем другая, и я не знал своей роли.

Спуск в сектор особого хранения был похож на погружение. Сначала – тяжелая стальная дверь с кодовым замком. Щелчок механизма прозвучал неестественно громко. За ней – длинная бетонная лестница вниз. Воздух здесь был другим. Холоднее, плотнее, с привкусом сырости и озона от работающей вентиляции. С каждым пролетом вниз тускнели звуки верхнего мира. Здесь царила своя, особая тишина. Не давящая, а высасывающая, вакуумная.

Сектор представлял собой бесконечный, как мне казалось, коридор, по обе стороны которого уходили в полумрак ряды стеллажей. Они были выше и плотнее, чем наверху. Проходы между ними – уже. Лампы горели через одну, создавая чередование пятен желтого света и глубоких теней. Казалось, я иду по позвоночнику какого-то исполинского ископаемого зверя, и полки с папками – его ребра.

Шифр на карточке вел меня все дальше и дальше, в самую глубь. Я шел мимо рядов с грифами «Совершенно секретно», «Особой важности». Здесь хранилась изнанка истории, ее черновики, замаранные страницы. То, о чем не пишут в газетах и не говорят с трибун. Я всегда относился к этому с профессиональным трепетом. Теперь я чувствовал только страх. Он был не острым, паническим, а холодным и методичным, как работа архивариуса. Он раскладывал по полочкам все возможные ужасы, каталогизировал их, присваивал им шифры.

Наконец я нашел нужный стеллаж. Он был последним в ряду, упиравшемся в глухую бетонную стену. Табличка на нем была новой, не покрытой пылью. «Отдел №13». Два слова, отпечатанные на металлической пластине. Просто и буднично. И от этой будничности становилось еще страшнее. Здесь не было паутины и запустения. Этот отдел был действующим.

Я провел пальцем по корешкам папок. Они стояли в идеальном порядке. Ни одной пылинки. Картонные, стандартные, безликие. Я нашел нужный шифр. Руки слегка дрожали, когда я вытаскивал папку. Она была не толстой, обычной. На обложке, выведенное тем же четким шрифтом, что и на карточке, было напечатано: «Соколов Кирилл Андреевич».

Я не стал открывать ее здесь, в этом сумрачном склепе. Я прижал ее к груди, как нечто ценное или опасное, и пошел обратно. Путь наверх показался мне вдвое длиннее. Лестница казалась бесконечной. Каждый шаг отдавался гулким эхом в моей голове. Папка в руках была холодной, ее углы впивались в ребра.

Вернувшись в свой сектор, я не зажег верхний свет. Только настольную лампу. Ее желтый круг выхватил из темноты поверхность стола, рассыпанные карточки, и мои руки, держащие папку. Мою папку.

Я сел на стул. Дыхание сбилось. Я заставил себя сделать несколько глубоких вдохов. Воздух казался густым и не питал легкие. Нужно было мыслить логически. Как учил отец. Как я привык. Это документ. Документ может содержать ошибку. Моя задача – найти ее, проанализировать и составить служебную записку для ее исправления. Вот и все. Простой алгоритм.

Я развязал тесемки. Пальцы не слушались, узел казался мертвым. Наконец он поддался. Я открыл папку.

Верхний лист был стандартным титульным листом личного дела. Мое имя. Дата и место рождения. Национальность. Образование. Все было верно. Каждая буква, каждая цифра. В правом верхнем углу стоял штамп «Главное Архивное Управление». А в левом… в левом верхнем углу, выведенный жирными, расплывшимися фиолетовыми чернилами, стоял другой штамп. Два слова, которые мой мозг сначала отказался прочесть. Они выглядели как бессмысленный набор знаков, как иероглифы на чужом, мертвом языке.

К ЛИКВИДАЦИИ.

Слово было не написано, а именно отпечатано, вдавлено в бумагу бездушным куском резины. Фиолетовые чернила не просто лежали на поверхности, они пропитали волокна, стали частью структуры листа, как болезнь, проникшая в клетки. Это было не эмоциональное «убить» или юридическое «расстрелять». Это было холодное, функциональное, канцелярское слово. «Ликвидировать». Как задолженность. Как неисправность. Как ошибку в каталоге.

Ниже, тем же каллиграфическим почерком, что и на карточке, была выведена дата. Аккуратная, ровная. Дата исполнения. Через тринадцать дней.

Я смотрел на эти два слова, и мир вокруг меня начал сужаться, сжиматься до размеров этого желтого круга света на столе. Звуки исчезли. Гудение лампы, урчание вентиляции – все утонуло в оглушительной тишине, которая родилась у меня в голове. Я перестал чувствовать холод линолеума, жесткость стула, я перестал чувствовать собственное тело. Была только эта страница. Этот фиолетовый штамп. Этот приговор.

Неверяще, как во сне, я перевернул страницу.

То, что я увидел дальше, было страшнее самого приговора. Это было его обоснование. Дело было составлено с пугающей, нечеловеческой дотошностью. Здесь было все. Ксерокопия моего свидетельства о рождении. Школьный аттестат. Характеристики из школы и университета, с подчеркнутыми отдельными фразами. «Склонен к уединению». «Проявляет излишнюю щепетильность в вопросах, не требующих таковой». «Обладает развитым, но негибким аналитическим мышлением». Фразы, которые я раньше считал похвалой или нейтральной констатацией, здесь, в этой папке, выглядели как пункты обвинительного заключения.

Были фотографии. Несколько штук, сделанных явно скрытой камерой. Вот я иду по улице, глядя себе под ноги. Вот я сижу в кафе, читаю книгу. Вот я стою у окна в своей квартире. Лицо на снимках было моим, но незнакомым. Напряженным, отчужденным. Лицо человека, за которым наблюдают. Я никогда не знал, что за мной наблюдают, но камера каким-то образом это уловила.

Дальше шли распечатки. Стенограммы. Мои телефонные разговоры. С матерью. С немногочисленными университетскими приятелями. Разговоры ни о чем. О погоде, о книгах, о бытовых мелочах. Но кто-то прослушал их, напечатал, и теперь эти бессмысленные фразы лежали передо мной, и в них, должно быть, тоже был какой-то скрытый, ужасный смысл, который я не мог постичь.

Была даже выписка из моей медицинской карты из районной поликлиники. С жалобами на головные боли и бессонницу.

Это было анатомирование моей жизни. Кто-то взял ее, препарировал, разложил на составляющие и пришел к выводу, что она подлежит ликвидации. Я листал страницы, и с каждой новой деталью – с каждой фотографией, с каждой строчкой стенограммы – от меня самого оставалось все меньше. Я превращался в набор данных. В объект исследования. В картонную папку с тесемками.

За что?

Этот вопрос бился в моей голове, как птица о стекло. За что? Я не был диссидентом. Я не слушал «вражеские голоса». Я не рассказывал политических анекдотов. Я верил в эту страну, в эту систему. Я был ее маленьким, но исправным винтиком. Я любил порядок, который она создала. Я был идеальным гражданином. Тихим, незаметным, исполнительным. Так за что?

Ответа в папке не было. В ней не было графы «причина». Только факты моей биографии, собранные вместе, как улики. Словно сам факт моего существования, моя личность, мой способ мыслить – и были преступлением.

Я дошел до последней страницы. Это был короткий машинописный отчет, подписанный безликой фамилией и должностью: «Начальник Отдела №13, майор ГБ Морозов И.П.». Текст был сухим, протокольным.

«Объект „Соколов К.А.“ изучен. Проведенный анализ биографических данных, психологического профиля и социальных связей указывает на наличие скрытой системной аномалии. Потенциальная угроза стабильности классифицируется как высокая. Прогнозируемое развитие объекта несовместимо с текущими директивами. Рекомендация: применение стандартной процедуры ликвидации в установленный срок. Метод: инсценировка несчастного случая (бытовой)».

Системная аномалия. Потенциальная угроза. Вот кем я был. Не человеком. А сбоем в программе.

Я закрыл папку. Руки двигались медленно, как у старика. Я снова завязал тесемки. Все вернулось на свои места. Папка лежала на столе. Карточки были рассыпаны на полу. Лампа отбрасывала желтый свет. Но мир уже никогда не мог стать прежним. Та реальность, в которой я жил еще час назад – упорядоченная, логичная, предсказуемая – была уничтожена. Ее ликвидировали так же методично, как собирались ликвидировать меня.

Я сидел в полной тишине, в самом сердце гигантского архива, хранящего память миллионов, и понимал, что моя собственная память, моя жизнь, вся моя история приговорены к стиранию. Через тринадцать дней меня не станет. И дело не в том, что я умру. Дело в том, что все доказательства моего существования будут уничтожены. Моя папка вернется на эту полку, но уже с другой пометкой: «Исполнено». Карточку сожгут. Записи в домовой книге подчистят. Никто меня не вспомнит, потому что вспоминать будет некого. Я превращусь в пустое место. В ошибку, которую исправили.

Страх прошел. На его место пришло нечто иное. Холодное, ясное, как зимний воздух, и абсолютно пустое. Это было ощущение конца. Неминуемого и окончательного. Я посмотрел на свою руку, лежащую на папке. Кожа, ногти, вены под кожей. Она казалась чужой. Это была рука человека, которого уже нет.

Тихий шелест бумаги, когда я переворачивал страницы своего дела. Это был единственный звук, который сопровождал вынесение моего приговора. Ни криков, ни удара молотка. Просто шелест. Тихий шелест приговора. И я был единственным, кто его слышал.

Глава 3. Человек без имени

Время утратило свою линейную структуру. Оно больше не текло рекой, а превратилось в стоячее болото, где секунды, минуты и часы смешались в одну вязкую, неподвижную массу. Я не помню, как долго сидел за столом, глядя на папку с собственным именем, которая лежала в желтом круге света от лампы. Мое тело было чужим, механизмом, отказавшимся подчиняться. Руки, лежавшие на столешнице, казались вылепленными из воска, принадлежащими экспонату в музее забытых людей. Я смотрел на переплетение вен под кожей и не чувствовал пульсации крови.

Мир сузился до этого стола, до рассыпанных по полу карточек, до фиолетового штампа, который, казалось, отпечатался не на бумаге, а прямо на сетчатке моего глаза. «К ЛИКВИДАЦИИ». Не приговор, вынесенный человеком человеку. Скорее, техническое заключение. Деталь признана негодной. Подлежит замене. Но замены не будет. Будет пустота.

Первым вернулось не сознание, а инстинкт архивариуса. Порядок. Он был нарушен. Карточки на полу, папка на столе – все это было неправильно. Это была та самая мелочь, с которой, как я всегда считал, начинается хаос. Ирония этой мысли была настолько острой, что на мгновение пронзила оцепенение. Мой собственный, meticulously выстроенный мир рухнул, а я беспокоился о разбросанных картонках.

Движения были медленными, будто я двигался под водой. Я встал на колени. Руки не слушались, пальцы были деревянными. Я начал собирать карточки. Астафьев, Григорий Иванович. Бергман, Эмилия Карловна. Десятки, сотни жизней, сжатых до нескольких строк. Раньше они были просто материалом. Теперь я видел в них своих товарищей по несчастью. Приговоренных к забвению. Я аккуратно сложил их в короб, закрыл его и поставил на место. Затем я взял со стола свою папку. Она была теплой от лампы, и это тепло казалось непристойным, живым.

Я должен был вернуть ее на место. Оставить следы своего вторжения было бы равносильно немедленному исполнению приговора. Мой единственный шанс, если он вообще существовал, заключался в том, чтобы сделать вид, что ничего не произошло. Чтобы никто не узнал, что ошибка в каталоге обрела сознание и прочла собственную аннотацию.

Путь обратно, в сектор особого хранения, был путешествием в преисподнюю. Каждый шаг отдавался в гулких коридорах, и эхо казалось шагами кого-то другого, идущего за мной. Тени, отбрасываемые редкими лампами, вытягивались, искажались, превращаясь в силуэты наблюдателей. Я чувствовал на спине сотни взглядов – не от живых людей, а от папок, стоявших на стеллажах. Взгляды тех, чьи истории здесь хранились. Тех, кого уже стерли, и тех, кого еще только собирались.

Вот он, стеллаж. «Отдел №13». Я задвинул папку на ее место. Она вошла в ряд с легким шорохом, идеально встала между двумя другими, такими же безликими. Ничего не изменилось. Мир не содрогнулся. Просто еще один документ вернулся в свое гнездо. Я провел пальцами по корешку. Гладкий, холодный картон. Это было последнее прикосновение к моей собственной задокументированной смерти.

Поднявшись наверх, в свой сектор, я погасил лампу. Собрал портфель. Движения были автоматическими, заученными. Я закрыл дверь, повернул ключ в замке. Щелчок механизма прозвучал оглушительно громко в ночной тишине. Он отделил меня от того места, где я узнал правду. Но правда была не там, в папке. Она была теперь во мне, в моей крови, в моем дыхании.

Улица встретила меня влажной прохладой и запахом мокрого асфальта. Прошел короткий дождь. Москва спала, но ее сон был тревожным. Редкие машины проносились по проспекту, их фары выхватывали из темноты куски реальности – мокрый тротуар, стену дома, одинокую фигуру на остановке – и снова погружали их во мрак. Я шел, не разбирая дороги. Город, который я знал всю жизнь, стал чужим. Декорацией. Фасады домов казались нарисованными. Люди в окнах проезжающих троллейбусов – манекенами. Я был единственным живым человеком в этом картонном мире. Или, наоборот, единственным призраком.

Внезапно я остановился. На противоположной стороне улицы, у газетного киоска, стоял человек. Просто человек в темном плаще, с поднятым воротником. Он не читал газету, не ждал никого. Он просто стоял и смотрел в мою сторону. Или мне так показалось. В свете фонаря его лицо было неразличимой маской из света и тени. Я заставил себя отвернуться и пойти дальше, не ускоряя шага. Кровь стучала в висках, создавая ритм, под который двигались мои ноги. Раз-два. Раз-два. Не оборачивайся. Не показывай, что ты его заметил. Я прошел квартал, прежде чем решился бросить быстрый взгляд через плечо.

Его там не было. Улица была пуста.

Облегчение было мимолетным, его тут же сменила новая, еще более липкая волна страха. А был ли он там вообще? Или мое сознание, раздавленное весом фиолетового штампа, начало само производить призраков? Что страшнее: быть преследуемым или сходить с ума? Я не знал ответа.

Дом. Мой подъезд. Ключ привычно вошел в замочную скважину. Лестничная клетка пахла, как всегда, кошками и щами. Все было на своих местах. Но я чувствовал, что пространство изменилось. Воздух стал плотнее. Тишина – напряженнее. Я поднимался по лестнице, и каждый скрип ступеньки был словно крик.

Квартира. Мое убежище. Моя крепость. Я повернул ключ в замке, толкнул дверь и замер на пороге. Я не зажег свет. Стоял в темноте и вслушивался. Пытался уловить не звук, а ощущение чужого присутствия. Дыхание. Смещенный на миллиметр предмет. Измененный запах. Ничего. Все было как всегда. Запах старых книг, пыли, остывшего чая. И все же что-то было не так. Это было на уровне, недоступном для органов чувств. Я знал, что здесь кто-то был. Или я так отчаянно хотел в это верить, чтобы не признавать, что схожу с ума.

Я запер дверь на все замки, на цепочку. Прошел в комнату, не включая свет. Подошел к окну. Осторожно, из-за края занавески, я посмотрел вниз, на улицу. Двор был пуст. Лишь одинокая лампочка над подъездом освещала скамейку и качели, застывшие в неподвижности. Никого.

Я отошел от окна и сел в кресло. Темнота в комнате была почти абсолютной. Она не успокаивала. Она была живой, она дышала. Я сидел, и мой мозг, мой натренированный на систематизацию и анализ мозг, наконец-то начал работать. Он отбросил панику и шок, как ненужную шелуху, и принялся за дело.

Отдел №13. Что это? Почему о нем нет никаких упоминаний? Если это структура внутри Управления, она должна быть в штатном расписании, в приказах, в директивах. Даже самые секретные подразделения имеют свой индекс, свой формальный статус. Отсутствие этого статуса означало одно из двух: либо это настолько засекреченная организация, что упоминания о ней стерты со всех уровней, либо… она не является частью официальной структуры. Она над ней. Параллельная, невидимая власть, которая использует архивы как свой инструмент и охотничьи угодья.

Ошибка. Моя первая мысль в подвале. Что, если это все же ошибка? Однофамилец. Совпадение данных. Но дотошность, с которой было составлено дело, исключала эту возможность. Фотографии. Стенограммы. Медицинская карта. Они изучали не имя. Они изучали меня.

За что? Этот вопрос снова всплыл, но теперь он был другим. Не эмоциональным криком, а аналитической задачей. «Системная аномалия. Потенциальная угроза». Это была не причина. Это была классификация. Как «враг народа» или «неблагонадежный элемент». Это был ярлык, который делал любые дальнейшие вопросы бессмысленными. Меня приговорили не за то, что я сделал, а за то, кем я был. Или за то, кем я, по их мнению, мог стать. Мой аналитический склад ума, моя педантичность, моя любовь к порядку – все то, что я считал своими достоинствами, в их системе координат выглядело как опасное отклонение. Я был слишком предсказуем в своей логике, и, возможно, именно это делало меня непредсказуемым для них. Винтик, который слишком хорошо осознает себя винтиком, может однажды задуматься о природе всего механизма.

Тринадцать дней. Нет, уже двенадцать. Дата исполнения. Что произойдет в этот день? «Метод: инсценировка несчастного случая (бытовой)». Утечка газа. Неисправная проводка. Падение на лестнице. Просто, чисто, эффективно. Никаких следов. Никто ничего не заподозрит. Смерть архивариуса-одиночки – это не событие. Это статистическая погрешность.

Что делать? Бежать? Куда? Вся страна – это один большой архив, одна гигантская картотека. Мое дело есть не только в Главном Управлении. Оно есть в паспортном столе, в военкомате, в районной поликлинике. Они не просто убьют меня. Они сотрут меня. Уничтожат все записи. Подчистят домовые книги. Заменят фотографии в семейных альбомах. Я умру не только физически. Я умру ретроспективно. Меня никогда не было.

Эта мысль была страшнее мысли о смерти. Умереть – значит перестать быть. Быть стертым – значит никогда не быть. Это была абсолютная власть. Власть над прошлым, настоящим и будущим.

Ночь прошла без сна. Я сидел в кресле до тех пор, пока темнота за окном не начала редеть, уступая место серому, безрадостному рассвету. Утро ничего не изменило. Кошмар не рассеялся с первыми лучами солнца. Он просто стал лучше виден.

Я должен был что-то делать. Сидеть и ждать было невыносимо. Я должен был найти доказательства. Не их вины. А своего собственного существования.

Утром я не пошел на работу. Я позвонил в отдел и сказал, что болен. Голос мой звучал чуждо, надтреснуто. Я сам в него не верил. Но секретарь Людочка, кажется, ничего не заметила. Или сделала вид. «Выздоравливайте, Кирилл Андреевич». Звучало как издевательство.

Мой первый порыв был сумасшедшим, отчаянным. Пойти в КГБ. Написать заявление. На кого? На Отдел №13? На майора Морозова? Меня бы приняли за сумасшедшего. Или, что вероятнее, просто передали бы по адресу. Прямо в руки тем, от кого я пытался спастись. Нет. Я не мог доверять никому. Система была едина. Если в ней завелась раковая опухоль, то метастазы были повсюду.

Я начал с того, что умел лучше всего. С исследования. Я перерыл всю свою квартиру. У меня была неплохая библиотека, в том числе и служебные издания, справочники, которые я иногда брал домой для работы. «Структура государственных учреждений СССР». «Телефонный справочник ответственных работников». Я листал страницы, вглядываясь в схемы, в списки отделов и подотделов. Ничего. Никакого упоминания. Никакого индекса, который мог бы даже отдаленно намекать на существование тринадцатого отдела. Он был невидим. Он был как темная материя в астрономии – его нельзя увидеть, но его присутствие определяет движение всего остального.

Телефон. Он молчал. Но его молчание было зловещим. Я снял трубку. Длинные, ровные гудки. Но за ними, как мне показалось, я услышал что-то еще. Очень тихий, почти на грани слышимости, прерывистый треск. Статика? Или что-то другое? Я быстро повесил трубку. Мне показалось, что аппарат в моих руках был теплым, живым. Ухом, прижатым к моей жизни.

Я оделся. Нужно было выйти на улицу. Дышать. Двигаться. Сидение в запертой квартире превращало ее в камеру. Я вышел в магазин. Просто за хлебом. Обычное, будничное дело. Я пытался цепляться за такие вещи, как за спасательный круг.

На улице я постоянно оглядывался. Каждая фигура в темной одежде, каждый человек, который смотрел в мою сторону чуть дольше положенного, вызывал внутренний спазм. Я зашел в булочную. Очередь. Запах свежего хлеба. Обычные, усталые лица. Я немного успокоился. Купил батон и вышел.

И тут я его увидел. Не тот человек, что был ночью. Другой. Абсолютно ничем не примечательный мужчина средних лет. Серое пальто, серая кепка. Такие лица тысячами встречаются в метро, в очередях. Лицо, которое невозможно запомнить. Он стоял у витрины книжного магазина и рассматривал книги. Когда я прошел мимо, он не повернулся. Но я почувствовал его взгляд спиной. Я перешел на другую сторону улицы и пошел в обратном направлении, петляя по переулкам. Через десять минут я снова вышел на ту же улицу, но с другой стороны. Он все еще стоял там. Или это был другой человек, в точно таком же пальто и кепке? Я не мог быть уверен. Паранойя – коварная вещь. Она заставляет видеть закономерности там, где их нет. А может, наоборот, она – единственный инструмент, способный разглядеть реальность, скрытую за фасадом случайности.

Вернувшись домой, я заперся снова. Хлеб так и остался лежать на столе. Аппетита не было. Меня била дрожь. Не от холода, а от нервного истощения.

И тут мне в голову пришла мысль. Простая, очевидная и ужасная. Доказательство. Оно должно быть. Не в секретных архивах. А здесь, рядом. В самом простом и доступном документе.

Домовая книга.

Сердце сделало тяжелый, болезненный кульбит. Домовая книга хранилась у управдома, Зинаиды Петровны, в ее каморке на первом этаже. Это был талмуд в потрепанном переплете, где фиксировались все жильцы нашего дома. Каждая прописка, каждая выписка. Это была библия нашего маленького мирка. И мое имя должно было быть там.

Мне нужен был предлог. Просто так прийти и попросить посмотреть домовую книгу было нельзя. Это вызвало бы подозрения. Мне нужна была справка. Справка о составе семьи. Для какой-нибудь несуществующей инстанции.

Я спустился вниз. Дверь в каморку Зинаиды Петровны была обита дерматином и украшена грозной табличкой «Правление ЖЭК». Я постучал.

– Кого там несет? – донеслось из-за двери.

Дверь открылась. Зинаида Петровна, грузная женщина с фиолетовыми волосами и вечно недовольным выражением лица, смерила меня взглядом поверх очков.

– Вам чего, Соколов? Неприемный день.

– Здравствуйте, Зинаида Петровна. Мне бы справочку… о составе семьи. Для профкома. Срочно нужно.

Она поджала губы. Любая просьба, нарушавшая ее внутренний распорядок, воспринималась ею как личное оскорбление.

– Вечно у вас все срочно. Подождите.

Она скрылась в глубине своей каморки, заставленной папками и какими-то узлами. Я слышал, как она ворчит, гремит ящиками. Наконец, она вернулась, неся в руках ту самую книгу. Она положила ее на крошечный столик, заваленный бумагами, и начала перелистывать толстые, пожелтевшие страницы.

– Так… проспект Мира, сто двенадцать… – бормотала она себе под нос. – Вот, ваша квартира. Соколов Кирилл Андреевич, тысяча девятьсот пятьдесят первого года рождения. Прописан один. Правильно?

Она посмотрела на меня. Я кивнул, не в силах произнести ни слова. Мой взгляд был прикован к странице. Вот она. Строка с моим именем. Выведенная знакомым почерком паспортистки. Все было на месте.

Или нет.

Я смотрел на эту строку, и ледяной обруч сжимал мне грудь. Что-то было не так. Что-то едва уловимое, на грани восприятия. Я прищурился. Чернила. Чернила, которыми было вписано мое имя, были на долю оттенка темнее, чем в соседних строках. Чернота была свежее, она еще не успела выцвести, слиться с бумагой так же плотно, как у моих соседей сверху и снизу. И бумага… сама бумага под буквами моей фамилии. Она была чуть-чуть, на микрон, взъерошена. Словно кто-то очень аккуратно, лезвием или специальным химическим составом, свел старую запись, а потом поверх, тем же почерком, нанес новую.

Это была работа ювелира. Работа реставратора, стирающего фрагмент старой фрески, чтобы написать на его месте новый. Девяносто девять человек из ста не заметили бы ничего. Но я был архивариусом. Я всю жизнь работал с бумагой, с чернилами, с документами. Я умел видеть то, что скрыто. Я умел читать невидимые знаки.

Это не было стирание. Пока нет. Это была подготовка. Они уже подготовили страницу к тому, чтобы после моего «несчастного случая» вписать туда дату выбытия. Или, может быть, это был тест, проверка? Они сделали это, чтобы посмотреть, замечу ли я?

– Ну так что, Соколов? Справку-то писать? – голос Зинаиды Петровны вырвал меня из оцепенения.

– Да… нет, не нужно, – прохрипел я. – Я… я вспомнил, она у меня есть. Старая подойдет. Извините за беспокойство.

Я развернулся и пошел к выходу, не глядя на нее. Я чувствовал ее изумленный и подозрительный взгляд в своей спине.

Я вылетел из подъезда и жадно глотнул холодный воздух. Мир вокруг меня качался. Это было оно. Окончательное доказательство. Они не просто собирались меня убить. Они уже начали меня стирать. Процесс уже пошел. Мое имя в домовой книге уже было не моим. Это была подделка. Копия, временно занимающая место оригинала, который скоро будет уничтожен.

Я посмотрел на свои руки. Они дрожали. Я посмотрел на дома, на деревья, на серое небо. Все это было настоящим. А я? Я был строчкой в книге, написанной чужими чернилами. Я был человеком, чье имя уже начинало исчезать. Человеком без имени. И у меня оставалось одиннадцать дней, чтобы доказать, что я когда-то существовал.

Глава 4. Коридоры, где умирает эхо

Одиннадцать дней. Цифра стояла в сознании немым часовым. Она не имела отношения к календарю, к восходам и закатам. Это было внутреннее время, обратный отсчет распада. Я сидел в своей квартире, но стены больше не были защитой. Они стали мембраной, проницаемой для страха, который сочился извне. Воздух сгустился, каждая пылинка в луче утреннего света казалась микроскопическим наблюдателем.

Я должен был что-то сделать. Инстинкт самосохранения, до этого дремавший под слоями инструкций и веры в незыблемость порядка, проснулся. Он был похож на зверя, запертого в тесной клетке моего черепа, и теперь этот зверь бился о прутья, требуя действия. Но какого? Бежать было некуда. Скрыться – невозможно. Оставалось одно: идти навстречу. Войти в самое сердце механизма, который приговорил меня к уничтожению, и попытаться понять его логику.

Первым шагом был Павел Матвеевич. Мой непосредственный начальник. Он был частью системы, ее прочным, надежным кирпичом. В моем прежнем мире обращение к нему было бы единственно верным, предписанным шагом. В новом мире это было равносильно тому, чтобы пожаловаться на воду камню, который тянет тебя на дно. И все же я должен был это сделать. Мне нужно было увидеть его реакцию, зафиксировать ее, занести в свой собственный, внутренний протокол. Это была последняя проверка на вменяемость – мою или всего мира.

Коридор нашего сектора встретил меня обыденной утренней суетой. Скрип тележек, приглушенные разговоры, запах кофе из кабинета Нины Петровны. Все было на своих местах. Но я двигался сквозь эту сцену, как призрак. Я видел людей, но они меня – нет. Не по-настоящему. Они видели Соколова, младшего научного сотрудника, педанта в отцовском пиджаке. Они не видели человека, у которого из-под ног выдернули саму ткань существования. Я шел по ковровой дорожке цвета свернувшейся крови и чувствовал, как мои шаги не производят звука. Эхо умирало, не родившись.

Дверь кабинета Павла Матвеевича была закрыта. Как всегда. Я постучал – два коротких, отчетливых удара. Это был мой привычный стук, мой звуковой автограф. Но сегодня пальцы показались чужими, а звук – плоским и фальшивым.

– Войдите.

Голос был таким же, как и всегда. Ровный, лишенный интонаций, словно записанный на пленку и воспроизводимый по необходимости.

Павел Матвеевич сидел за своим столом-монументом. Свет из окна падал на его лысину, превращая ее в матовый шар. Он не поднял головы, продолжая что-то писать в большом ежедневнике. Его ручка двигалась с равномерной, нечеловеческой скоростью. На столе царил идеальный порядок, который я всегда уважал. Сегодня этот порядок вызывал тошноту. Это был порядок кладбища, где каждая плита лежит строго на своем месте.

– Кирилл Андреевич, – произнес он, не отрываясь от письма. – Вы сегодня неважно выглядите. Что-то случилось?

Он все-таки заметил. Или это была стандартная фраза, заготовленная для любого подчиненного, чье лицо отклонялось от нормы служебного благополучия?

Я стоял перед столом, сжимая в руке портфель так, что побелели костяшки. Внутри портфеля ничего не было. Он был пуст, как и мои надежды.

– Павел Матвеевич, я по поводу поручения. В секторе семь-бис.

Он закончил писать, аккуратно положил ручку в специальную выемку на мраморном приборе. Затем поднял на меня свои маленькие, глубоко посаженные глаза. Его взгляд не выражал ничего. Это был взгляд камеры, объектива, фиксирующего объект.

– Да? Работа продвигается? Сроки, надеюсь, будут соблюдены.

– Да, конечно. Но… я обнаружил некую… несостыковку. Административную ошибку. Очень серьезную.

Я выбрал эти слова сознательно. «Несостыковка». «Ошибка». Это были термины из его мира, из мира бюрократии. Я пытался говорить на его языке. Я не мог прийти и сказать: «Меня собираются стереть из реальности».

Он слегка наклонил голову. Это движение было едва заметным, как дрожь стрелки сейсмографа.

– Ошибку? В документах из смежного ведомства? Неудивительно. У них всегда был беспорядок. Составьте служебную записку, приложите копии. Разберемся в установленном порядке.

Его голос был бальзамом и ядом одновременно. Он предлагал процедуру, алгоритм, порядок. То самое, во что я всегда верил. Но я знал, что моя «ошибка» не поместится ни в какую служебную записку.

– Эта ошибка… она касается лично меня, – выдавил я. Воздух в кабинете стал плотным, дышать было трудно.

Он молчал. Пауза длилась, может быть, пять секунд, но за это время я успел услышать гул вентиляции, тиканье часов на стене, стук собственной крови в ушах. Мир распался на отдельные, не связанные друг с другом звуки.

– Лично вас? – наконец повторил он. В его голосе не было удивления. Была лишь констатация. – Поясните.

Я открыл рот, но слова застряли в горле. Как я мог это «пояснить»? Я нашел папку со своим именем, там приговор, фиолетовый штамп, Отдел №13… Это звучало как бред сумасшедшего. Как паранойя. И, глядя в его пустые глаза, я понял, что именно этого они и добивались. Чтобы сама правда звучала как безумие.

– Я… я нашел карточку. С моими данными. И… направление. В структуру, которой нет в наших справочниках.

– В какую же? – его тон был отстраненно-любопытным, как у врача, выслушивающего симптомы пациента.

– В Отдел… номер тринадцать.

Я произнес это почти шепотом. Два слова, которые стали центром моей вселенной. В этом кабинете они прозвучали глухо и бессмысленно.

Павел Матвеевич откинулся на спинку кресла. Скрип кожи прозвучал оглушительно. Он впервые за все время нашего разговора посмотрел мне прямо в глаза. И в глубине его зрачков я не увидел ничего. Абсолютную, отполированную пустоту.

– Соколов, – сказал он, и впервые в его голосе прорезалась тень эмоции. Это было что-то похожее на усталость. На глухое раздражение. – Вы переутомились. Эта работа в подвале, пыль, старые дела… это кого угодно может довести. Вы слишком близко к сердцу все принимаете. Вам нужен отдых.

Он открыл ящик стола, порылся в нем и извлек бланк.

– Я подпишу вам отпуск. С сегодняшнего дня. На две недели. Съездите куда-нибудь. В Ялту. В Кисловодск. Проверите здоровье, подышите воздухом. Вернетесь – и все эти… карточки… покажутся вам просто дурным сном.

Он говорил медленно, почти заботливо. Каждое слово было гладким, обточенным камнем. Но я слышал не слова. Я слышал то, что стояло за ними. «Исчезни. Уйди тихо. Не создавай проблем». Отпуск на две недели. Моя «ликвидация» была назначена через одиннадцать дней. Они давали мне шанс умереть где-то далеко, на курорте, не обременяя их инсценировкой несчастного случая. Это было не милосердие. Это была оптимизация процесса.

– Но я не… – начал я, но мой голос прервался. Я понял. Стена была глухой. Она была отполирована до зеркального блеска, и я видел в ней только свое собственное искаженное ужасом лицо.

– Это не просьба, Кирилл Андреевич. Это настоятельная рекомендация. Для вашего же блага. Вы свободны.

Аудиенция была окончена. Я развернулся и пошел к двери. Мое тело двигалось на автомате. Спиной я чувствовал его взгляд – холодный, провожающий, вычеркивающий меня из списка живых.

Выйдя в коридор, я оперся о стену. Шум жизни отдела снова окружил меня, но теперь он казался звуком из другого мира. Я был в вакууме. Мой крик о помощи не произвел даже эха. Он был поглощен коврами, дубовыми панелями, безразличием. Я был один. Окончательно и бесповоротно.

Домой я не пошел. Квартира была ловушкой. Отпуск был приговором. Моим единственным полем боя, моим единственным инструментом оставался архив. Я вернулся в свой сектор, сел за стол и попытался думать. Страх отступил, уступив место холодной, кристаллической ясности. Если меня приговорили за то, что я «системная аномалия», значит, я должен вести себя соответственно. Я должен нарушить предписание. Я не пойду в отпуск. Я останусь здесь. И я буду искать.

Мой мозг, привыкший к систематизации, заработал в полную силу. Что я ищу? Я ищу другие аномалии. Другие ошибки. Других людей, стертых из каталога. Если есть Отдел №13, значит, он работает. А если он работает, он должен оставлять следы. Даже самые искусные реставраторы оставляют микроскопические шрамы на холсте. Моя задача – найти эти шрамы.

Я начал с самого очевидного – с архива кадров. Дела уволившихся, переведенных, умерших сотрудников. Это была огромная картотека, занимавшая целую комнату. Я составил план. Изучить дела за последние пять лет. Искать не то, что бросается в глаза, а то, что слишком гладко. Слишком правильно.

Рабочий день закончился. Коллеги расходились, бросая на меня удивленные взгляды. Я сказал, что мне нужно закончить опись. Это была слабая ложь, но никто не стал расспрашивать. Они спешили домой, в свою жизнь, в свой теплый, предсказуемый мир. Я им завидовал с такой силой, что сводило зубы.

Когда здание опустело и звуки изменили свою природу, став гулкими и значительными, я приступил к работе. Отдел кадров находился на другом этаже. Я прошел по пустым коридорам, где свет горел через одну лампу. Моя тень то вытягивалась, становясь длинной и тонкой, то сжималась, прячась у меня под ногами. Она была моим единственным спутником.

Комната с личными делами была заперта. Но у меня, как у сотрудника с допуском, был универсальный ключ от большинства служебных помещений. Замок щелкнул на удивление громко. Внутри пахло так же, как и везде – бумагой и временем. Но здесь был еще один едва уловимый оттенок. Запах человеческих судеб, спрессованных в тонкие папки.

Я работал методично, без эмоций. Ящик за ящиком. Фамилия за фамилией. «Уволен по собственному желанию». «Переведен в киевский филиал». «Вышел на пенсию по состоянию здоровья». Все было буднично, правильно. Сотни жизней, текущих по своим руслам согласно штатному расписанию.

Прошло несколько часов. Глаза устали от однообразного машинописного текста. И тогда я нашел первое. Дело некоего Виктора Семеновича Белкина, начальника одного из секторов. В деле была стандартная формулировка: «Скончался в результате несчастного случая (бытовая травма)». Дата. Подпись. К делу был приложен акт о смерти и короткая заметка из ведомственной газеты с соболезнованиями. Все было безупречно. Слишком безупречно.

Я вынул дело из ящика и отнес к столу дежурного, где горела лампа. Я внимательно изучил документы. И увидел. Подпись начальника Управления под приказом об исключении из списков. Я видел эту подпись сотни раз. Я знал ее до мельчайшего изгиба, до крошечного утолщения в конце росчерка. И та, что была передо мной, была не настоящей.

Это была великолепная подделка. Ювелирная работа, как и в моей домовой книге. Но подпись – это не просто набор линий. Это движение, ритм, давление. А в этой подписи ритм был сбит. В одном месте, на петле буквы «В», нажим был чуть сильнее, чем нужно. Словно рука на мгновение замерла, сверяясь с образцом. И сами чернила… Они казались чуть более яркими, чуть менее впитавшимися в пористую бумагу документа, датированного тремя годами ранее. Они не успели состариться вместе с ним.

Сердце не подпрыгнуло. Оно замерло, а потом медленно, тяжело пошло вновь. Я нашел. Вот он, след. Шрам на теле архива. Я положил папку Белкина отдельно. И продолжил поиски, но теперь я смотрел иначе. Я искал не информацию, я искал фальшь.

К утру я нашел еще два таких дела. Одно – сотрудницы из бухгалтерии, молодой женщины. «Скоропостижно скончалась от острой сердечной недостаточности». Поддельное заключение врача, напечатанное на бланке ведомственной поликлиники. Шрифт был идентичен, но межбуквенный интервал на одной из строк был на долю миллиметра меньше, чем на остальных. Сбой в печатной машинке. Или признак того, что текст набирали на другой. Другое дело – инженер из технического отдела. «Переведен на закрытый объект в Сибири с запретом на переписку». К приказу о переводе было приложено его собственное заявление. Почерк был похож. Но я заметил, что все буквы «т» были написаны с одинаковым наклоном, словно под копирку, в то время как в других документах, написанных его рукой, наклон всегда немного варьировался. Рука человека дрожит, рука машины – нет.

Три дела. Три стертые жизни. Виктор Белкин. Ольга Аникеева. Петр Грушин. Я сидел перед этими тремя папками, и рассветный серый свет просачивался в окно. Эти люди были моими предшественниками. Призраками, которые шли по тому же коридору, что и я. И теперь я знал, что я не схожу с ума. Мой кошмар был реален. Он имел имена, даты и поддельные подписи.

Я вернул дела на место, тщательно заметая следы своего пребывания. Три папки я запомнил. Их шифры, их расположение. Это были мои единственные улики в деле о моем собственном будущем убийстве.

Возвращаясь в свой сектор, я чувствовал смертельную усталость и странное, ледяное спокойствие. Неизвестность кончилась. Началась война. Тихая, бумажная война на территории архива.

И именно в этот момент, проходя мимо соседнего сектора, я почувствовал на себе взгляд. Я замедлил шаг и, не поворачивая головы, скосил глаза. За столом у окна сидела Елена Попова. Она не спала, как можно было бы подумать о человеке, пришедшем на работу так рано. Она сидела совершенно прямо и смотрела на меня. В ее взгляде не было ни любопытства, ни сочувствия. Это был тяжелый, внимательный, оценивающий взгляд. Взгляд человека, который знает больше, чем говорит. Когда наши глаза встретились, она не отвела своих. Она просто смотрела, и в утреннем полумраке ее темные глаза казались бездонными.

Я кивнул ей. Просто машинальное движение, дань вежливости. Она не ответила. Лишь через мгновение медленно опустила глаза к бумагам на своем столе, обрывая контакт. Но я успел заметить. На ее столе лежал тот же том «Структуры государственных учреждений СССР», который я вчера листал у себя дома. И он был открыт на той же странице со схемой нашего Управления.

Кровь отхлынула от моего лица. Она не просто наблюдала. Она тоже что-то искала. Или… она знала, что ищу я?

Весь день я работал как в тумане. Я перебирал карточки из сектора семь-бис, но видел перед собой лица из трех папок и внимательные глаза Елены. Паранойя вернулась, но теперь у нее было конкретное направление. Каждый скрип двери, каждый телефонный звонок казался предвестником. Я ждал, что вот сейчас откроется дверь и войдут они. Люди без лиц, которые придут, чтобы сопроводить меня в отпуск, из которого не возвращаются.

Но никто не приходил. День тянулся, вязкий и серый. Я чувствовал, что время утекает, как песок сквозь пальцы. Десять дней.

Ближе к вечеру я не выдержал. Я должен был поговорить с ней. Это был иррациональный порыв, нарушение всех правил моей новой, подпольной войны. Но одиночество давило сильнее страха. Мне нужен был свидетель. Кто-то, кто тоже видит трещины в монолитной стене реальности.

Я подошел к ее сектору. Она собиралась уходить, накидывала на плечи плащ. Я остановился в дверях.

– Елена Викторовна.

Она вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Обернулась. На ее лице была маска холодной вежливости.

– Соколов? Вы что-то хотели?

– Я… я хотел спросить. Вы вчера работали до поздна? И сегодня пришли рано.

Вопрос был глупый, неуклюжий. Я не умел вести такие разговоры, плести интриги. Я был человеком прямых углов и четких формулировок.

Она посмотрела на меня, и уголки ее губ чуть дрогнули в усмешке. Но глаза оставались серьезными. И усталыми. Бесконечно усталыми.

– У меня много работы. В отличие от некоторых, у меня нет возможности уйти в незапланированный отпуск.

Удар был точным и безжалостным. Она знала. Откуда-то она знала про «рекомендацию» Павла Матвеевича. Значит, слухи в нашем Управлении распространялись быстрее приказов. Или у нее были свои источники.

– Я не собираюсь в отпуск, – сказал я ровно.

– Зря, – ответила она так же ровно. – Говорят, в Кисловодске сейчас хорошая погода. Целебный воздух. Очень полезен для здоровья.

Она издевалась. Или предупреждала. С ней никогда нельзя было понять.

– Я хотел поговорить не об этом, – я сделал шаг в ее сектор. – Я хотел поговорить о подписях. И о делах, которые иногда выглядят слишком правильно.

При упоминании подписей ее лицо на мгновение изменилось. Маска треснула, и я увидел под ней что-то живое. Страх? Да, это был он. Тот же холодный, липкий страх, который я сам носил под кожей последние два дня. Но это длилось лишь долю секунды. Потом ее лицо снова стало непроницаемым.

Она резко шагнула ко мне. Ее голос упал до яростного шепота.

– Соколов, вы идиот? Или самоубийца? Забудьте все, что вы там нашли. Сожгите. Выбросьте из головы. Вам дали шанс уйти тихо. Воспользуйтесь им.

– Но вы же тоже… – начал я, но она меня перебила.

– Я – ничего. Я просто работаю. Перебираю бумажки. И вам советую делать то же самое. Не лезьте не в свое дело. Некоторые бумаги умеют кусаться. А некоторые – сжигать заживо.

Она схватила свою сумку и прошла мимо меня, едва не задев плечом. В дверях она на миг остановилась, не оборачиваясь.

– Мой вам совет, архивариус. Есть коридоры, в которые лучше не заходить. В них даже эхо боится отзываться. Потому что знает, что его там некому будет услышать.

И она ушла. Ее шаги быстро затихли в гулком коридоре.

Я остался стоять один посреди ее пустого сектора. Запах ее резких духов еще висел в воздухе. Ее слова впились в мой мозг, как иглы.

Она не просто оттолкнула меня. Она подтвердила все. Она знала. Она видела эти трещины. Но она выбрала жить рядом с ними, делая вид, что их нет. А меня, того, кто посмел на них указать, она сочла безумцем, обреченным на гибель.

Я вернулся за свой стол. На меня опустилась тяжесть абсолютного, космического одиночества. Не было никого. Ни начальника, ни коллег. Ни одного человека во всем этом огромном здании, во всем этом огромном городе, кто мог бы мне помочь или хотя бы просто поверить.

Я был один в коридоре, где умирает эхо. И мой собственный голос был единственным звуком. И я должен был сделать так, чтобы его услышали. Даже если для этого придется кричать в пустоту. Даже если этот крик станет последним, что я издам. Десять дней. Обратный отсчет продолжался.

Глава 5. Невидимые чернила

Тишина, оставленная Еленой, была не пустотой, а веществом. Плотным, вязким, пахнущим ее резкими духами и холодом самосохранения. Она заполнила ее сектор, кабинет, воздух, который я вдыхал, и осела в моих легких стеклянной пылью. Ее слова не были просто отказом, они были приговором, вынесенным не системой, а таким же человеком, как я. Приговором, подтверждающим первый. Она не сказала, что я сумасшедший. Она сказала, что я покойник, который еще этого не понял.

Я стоял посреди ее маленького, упорядоченного мирка еще несколько минут, как экспонат в музее катастроф. Стол. Стул. Стопка папок, выровненных по краю. Пресс-папье из зеленого камня. Все это было фасадом, за которым пряталась не жизнь, а выживание. Стратегия выживания Елены Поповой заключалась в том, чтобы смотреть на трещины в стене и делать вид, что это просто узор на обоях. Моя ошибка была в том, что я ткнул в такую трещину пальцем.

Я вернулся в свой сектор. Путь по гулкому коридору показался переходом через разные климатические зоны. В ее секторе воздух был разреженным и морозным, как на вершине горы. В моем – спертым и влажным, как в склепе. Десять дней. Обратный отсчет не прекращался. Он тикал не в часах на стене, а в пульсации крови у меня в висках.

Что я мог сделать? Бежать – это признать свою вину, даже если ты не знаешь, в чем она. Скрыться – это отсрочить неизбежное. Система, способная подделать запись в домовой книге, соткать из воздуха биографию и приговор, найдет меня в любом подвале, в любом забытом поселке. Ее щупальца были не из плоти и крови, а из бумаги и чернил. Они проникали повсюду. Единственное место, где я мог бороться, было здесь, в ее чреве. В самом сердце бумажного монстра.

Мой план, если это можно было назвать планом, был порождением отчаяния и профессиональной привычки. Я был архивариусом. Мой единственный инструмент – это умение находить связи там, где другие видят хаос, читать между строк, замечать аномалии в порядке. Павел Матвеевич посоветовал мне отпуск. Елена – забыть. Система вынесла приговор. Все они указывали мне на дверь с табличкой «Выход». Но я собирался пойти в другую сторону. Туда, куда вел след поддельной подписи в домовой книге. Если они подчистили мою запись, готовясь к моему «исчезновению», значит, они делали это и раньше. Должны были остаться следы. Микроскопические шрамы на теле архива.

Работа в секторе семь-бис была моим прикрытием. Моим алиби. Я продолжал перебирать карточки, ставить штампы, заполнять описи. Руки действовали на автомате, но мозг работал в ином регистре. Он строил поисковый запрос. Что я ищу? Дела сотрудников Управления. Не те, что хранятся в общем доступе. А те, что попадают в архив отдела кадров. Дела тех, кто уволился, перевелся, умер. Там, в этих стандартных, скучных папках, могли быть ответы. Или, по крайней мере, другие вопросы.